Россия в эпицентре геополитической турбулентности: признаки будущего доминирования

Автор: Балацкий Евгений Всеволодович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Государственное управление

Статья в выпуске: 5 т.15, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается совокупность факторов, способствующих превращению России в новый мировой центр капитала в перспективе ближайших двух-трех десятилетий. Новизна авторского подхода состоит в нетрадиционном наложении концепции циклов накопления капитала на текущую фазу глобальной геополитической турбулентности с целью определить вектор будущего развития мирохозяйственной системы. Раскрытие темы основано на формировании целостной картины потенциальных преимуществ России совершенно разной природы. В зону внимания попали географические явления (таяние льдов в российской зоне Арктики, превращение России из сухопутной державы в морскую, наделенность природными ресурсами), философские (диалектическое противоборство гомогенности и гетерогенности мировой системы), исторические (синдром ложного претендента на роль мирового центра капитала, пассионарность этноса), политические (парад суверенитетов и имперских реваншистов, диффузия ядерного синдрома, легитимация борьбы с политической и управленческой оппозицией), политэкономические (циклы накопления капитала, мировой центр капитала, вхождение российской экономики в мировую систему капитализма), экономические (эффективность международных экономических санкций, технологии широкого применения, отраслевые циклы, регуляторно-технологические триады), демографические (демографическое проклятие), культурологические (открытость Русской Цивилизации для иммигрантов, ее цивилизаторский опыт в отношении других народов, высокая цивилизационная абсорбция), военные (латентная и активная фазы гибридной войны, парадокс гибридной войны) факторы и управленческие эффекты (автономно-авторитарное управление, модели гегемона и лидера). Это позволило реконструировать сформировавшуюся вокруг Российской Федерации систему сдержек и противовесов в гибридной войне Запад/ Не-Запад. Для углубления анализа дана авторская трактовка морских и сухопутных государств. Главный вывод исследования состоит в том, что Россия обладает уникальными геополитическими преимуществами, позволяющими ей успешно противостоять консолидированному Западу и в перспективе стать новым лидером мирохозяйственной системы.

Геополитическая турбулентность, мировой центр капитала, конкуренция, война, мирохозяйственная система

Короткий адрес: https://sciup.org/147239103

IDR: 147239103 | УДК: 316 | DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.2

Текст научной статьи Россия в эпицентре геополитической турбулентности: признаки будущего доминирования

Стартовавшее в 2022 году в связи со специальной военной операцией (СВО) России на Украине переформатирование мирового геополитического пространства (МГПП) находится в самом разгаре. Итогом этого процесса должно стать появление среди самых могущественных держав нынешнего времени нового мирового центра капитала (МЦК) в форме государства-лидера. Ранее было подробно обосновано, что реальными претендентами на эту роль сегодня являются Китай и Россия (Balatsky, 2022). Причем по ряду обстоятельств у России шансов занять это положение даже больше, чем у Китая. Можно смело утверждать, что главной политической интригой десятилетия станет именно указанный вопрос. В связи с этим цель, поставленная в статье, состоит в системном изучении факторов и обстоятельств, позволяющих рассматривать Россию в качестве будущего нового МЦК и дать ей возможность возглавить Пятый цикл накопления капитала, идущий на смену нынешнему.

Как было показано ранее, сложившееся геополитическое противостояние России и коллективного Запада предполагает прямое столкновение между ними в ходе развернувшейся Четвертой (гибридной) мировой войны (Ba-latsky, 2022). Ниже мы постараемся ответить на вопрос о наиболее вероятном ее исходе.

Новизна авторского подхода состоит в нетрадиционном наложении концепции циклов накопления капитала на текущую фазу глобальной геополитической турбулентности с целью определить вектор будущего развития миро- хозяйственной системы; раскрытие темы сопровождается использованием материала из смежных наук.

Генезис нового потенциального мирового центра капитала

Возможности России в качестве нового МЦК можно понять только в контексте разразившейся Четвертой мировой войны гибридного типа. Однако предварительно разберем вопрос о том, насколько правомерно говорить о новом МЦК в лице России. По поводу этого факта могут быть весьма веские сомнения. Например, сегодня уже всем ясно, что именно Китай, обогнавший в 2021 году США по объему ВВП (ППС) на 19%, вырывается в новые лидеры, тогда как Россия, имеющая соответствующий показатель в 5,7 раза меньше Поднебесной, попадает скорее в категорию аутсайдеров, нежели будущих лидеров1. Однако здесь все несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Чтобы понять это, достаточно вспомнить историческую хронологию циклов накопления по Дж. Арриги: 1560–1740 – Первый, венецианогенуэзский (продолжительность 180 лет); 1740–1870 – Второй, голландский (130 лет); 1870–1970 – Третий, британский (100 лет); 1970 – н/в – Четвертый, американский (Арриги, 2006, с. 42–49). Подобная периодизация показывает, что Первый цикл был в 1,4 раза продолжительнее Второго, а Второй – в 1,3 раза длиннее Третьего. Если исходить из примерного постоянства коэффициента сжатия цикла накопления, то можно ожидать, что Четвертый цикл составит 72–77 лет, а это означает, что начало Пятого цикла накопления придется примерно на период 2042–2047 гг. Не исключено, что с учетом масштаба начавшейся геополитической инверсии этот период окажется сдвинут на еще более поздний срок – за пределы 2050 года. До указанной временной границы около 30 лет, что по историческим меркам отнюдь не так мало. В связи с этим, не вдаваясь в лишние подробности, напомним ряд важных исторических фактов в обратной хронологии.

Во время Третьего цикла накопления (1870– 1970), за 30–50 лет до начала Четвертого цикла, главным претендентом на роль нового МЦК вместо Великобритании выступала Германия: проиграв борьбу за колонии, она противопоставила британскому могуществу свой технологический перфекционизм (Арриги, 2006). Эта стратегия позволила ей стать ведущей индустриальной державой мира и развязать сначала Первую, а потом и Вторую мировые войны, однако поражение в них лишило ее этих притязаний, а на роль нового лидера стали претендовать США и СССР; через 15 лет Советский Союз проиграл начавшуюся гонку, а США стали четвертым МЦК в истории капиталистической формации.

Во время Второго цикла накопления (1740– 1870) период 1796–1815 гг. ознаменовался наполеоновскими войнами, когда на протяжении четверти века Франция, на короткое время ставшая континентальной империей, активно претендовала на роль нового МЦК. Однако в середине цикла накопления, в 1815 г., она окончательно уступила свои позиции Великобритании.

В середине Первого цикла накопления (1560–1740) в рамках Восьмидесятилетней войны или так называемого Голландского восстания (1566–1648) велась ожесточенная англоиспанская война (1585–1604), когда за право стать новым МЦК боролись Испания и Великобритания. В этот период Нидерланды находились под протекторатом Испании и явным образом не претендовали на передовые позиции в мировой системе. Только к концу Первого цикла накопления Нидерланды отвоевали свою независимость, построили систему склад- ского капитализма и создали свою колониальную империю с последующим вытеснением Португалии с ее заморских территорий.

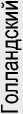

К сказанному можно добавить, что даже Генуя и Венеция в период борьбы за свою гегемонию вступали в жесткую конкуренцию с Португалией, которая во многом превосходила эти города-государства. На рисунке 1 показана стилизованная хронология процесса конкуренции разных стран за место МЦК в мирохозяйственной системе.

Приведенные примеры позволяют сформулировать интересную закономерность, которую можно назвать синдромом ложного претендента . Суть этого эффекта состоит в возникновении примерно в середине цикла накопления государства, претендующего на роль нового МЦК, но со временем теряющего изначальные преимущества и уступающего передовую позицию другой стране. Синдром ложного претендента требует очень осторожного подхода при определении глобальных перспектив мирохозяйственной системы. Применительно к нынешней ситуации это означает, что за 30 лет до начала Пятого цикла накопления списывать со счетов Россию и окончательно отдавать пальму первенства Китаю нельзя – за ближайшие 20 лет могут произойти весьма серьезные рокировки, как это уже имело место в прошлом. Не исключено, что Китай сегодня выступает в роли ложного претендента и в будущем утратит привилегию лидера. Разумеется, в данный момент этот вопрос является открытым.

Следует особо оговорить, что в синдром ложного претендента заложен глубокий исторический смыл и сам этот эффект отнюдь не случаен. Проявляющееся в нем стремление социальной системы к своеобразной конспирации будущего лидера определяется логикой межстрановой конкуренции. Так, государство-претендент становится центром внимания для действующего МЦК, который с учетом своих гигантских управленческих и ресурсных возможностей способен подавить нарождающуюся политическую и экономическую активность во внешней юрисдикции и тем самым продлить свое существование. Именно поэтому почти всегда возникает некий ложный претендент, оттягивающий на себя внимание крупных игроков МГПП и тем самым дающий возможность истинному претенденту пройти путь

Рис. 1. Стилизованная схема конкуренции стран за место МЦК

Цикл накопления капитала

Мировой центр капитала (МЦК)

Претенденты на роль МЦК

1560 г.

1740 г.

1870 г.

1970 г.

2050 г.

с меньшими рисками и издержками. При этом сам процесс зарождения и кристаллизации новых игроков МГПП во многом является стихийным и неосознанным – государства борются за свое существование и постепенно усиливаются до того уровня, когда могут претендовать на привилегированное положение; осознание собственной глобальной роли национальной элитой происходит, как правило, лишь в конце кристаллизации нового МЦК.

Выдвижение России в качестве потенциального МЦК стало очевидным только в 2022 году при развертывании Второго конфликта с Украиной, тогда как в 2014 году, когда возник Первый конфликт, это еще казалось невероятным. Данный факт подтверждает положение, согласно которому идентификация нового МЦК в условиях геополитической турбулентности является нетривиальной задачей.

Теперь рассмотрим логику превращения России из государства-аутсайдера, проигравшего Третью мировую войну (Balatsky, 2022), в претендента на роль МЦК. Крушение СССР в 1991 году привело к становлению в РФ неоко-лониального политического режима с отсутствием у национального правительства реального суверенитета. Однако военный потенциал РФ остался и это по-прежнему создавало угрозу ее политического реванша. В целях недопущения этого США взяли стратегический ориентир на окончательное расчленение России, ее демилитаризацию и превращение в безопасный сырьевой придаток. Надо сказать, что стремление США сохранить свою мировую гегемонию делало указанную стратегию безальтернативной, однако допущенные тактические ошибки американских политических кругов привели к прямо противоположному результату.

Например, до 2014 года Россия, всецело находясь под патронажем сети эмиссаров Запада и США, монотонно и весьма уверенно деградировала технологически, культурно и духовно. Можно вполне обоснованно утверждать, что при сохранении установившейся тенденции Россия к 2030 году, скорее всего, либо сама распалась бы на части, либо полностью утратила всякую способность к сопротивлению американскому давлению извне. Однако политические архитекторы из США перешли к форсированию этого результата посредством расширения НАТО на Восток и развязывания военных конфликтов вдоль границ России. Это должно было отвлечь дополнительные ресурсы страны и окончательно ослабить ее. Однако в своем стремлении решить поставленную задачу США перешли черту, и в 2014 году для РФ возникла фактически безвыходная ситуация, когда ее военная база в Севастополе готовилась к ликвидации, а вместо нее там могла появиться база НАТО (США). Россия была загнана в угол и отреагировала путем интеграции Крыма и поддержки населения в ЛНР и ДНР. С этого момента начинается Четвертая (гибридная) мировая война Запада в лице США с «разбуженным» Русским Медведем (Balatsky, 2022).

Отметим, что современная гибридная война предполагает латентную и явную (активную) фазы. В 2014–2022 гг. развернулась латентная фаза войны, когда против России вводились ограниченные экономические санкции, а Украина готовилась в качестве плацдарма для будущих столкновений с ней. Параллельно российская власть повергалась экономическому шантажу со стороны США путем угрозы введения «страшных» санкций в виде отключения от международной финансовой системы и наложения эмбарго на экспорт российских энергоносителей. Несмотря на это, в России развернулась военно-промышленная мобилизация, разрабатывались и апробировались новые виды вооружений. К февралю 2022 года ситуация на Украине достигла точки кипения, и Россия начала СВО. С этого момента Четвертая мировая война вошла в активную фазу с горячими точками в ЛНР, ДНР, а затем и по всей Украине. В ответ на это со стороны консолидированного Запада в отношении России было введено 8 пакетов санкций, совокупный масштаб которых достиг максимума за всю историю. Кроме того, США и страны Европы оказывали военную помощь Украине против России. В это время Россия окончательно разрушила систему неоколониальной зависимости от Запада и превратилась в некую альтернативную цивилизацию в период усилившейся глобальной геополитической турбулентности.

Напомним, что некоторые политологи не без основания считают, что старт открытому противостоянию России и Запада дали события 2008 года в Цхинвале с последующим признанием независимости Южной Осетии и Абхазии (Дугин, 2009, с. 235). Уже тогда возникло первое горячее столкновение двух полюсов МГПП. Однако тогда еще не была пройдена точка невозврата, что и показали последующие события, когда Россия по-прежнему оставалась в орбите интересов США. Разумеется, периодизация начала необъявленной Четвертой мировой войны гибридного типа может быть разной; здесь и далее будет использоваться ранее предложенная дата начала войны – 2014 год (Balatsky, 2022). Именно в этот период началась реинтеграция Русского Мира, что и послужило детонатором мировой войны. Если в 2014 году Россия «приросла» за счет территории Крыма, то в 2022 – за счет Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей; последнее обстоятельство окончательно обнажает процесс реинтеграции Русского Мира и не позволяет Западу примириться с этим фактом.

Сегодня уже можно смело утверждать, что именно Россия и ее СВО на Украине дали старт деглобализации мировой системы, что и позволяет говорить о стране как о потенциальном МЦК. Вместе с тем еще раз подчеркнем, что ни о какой предопределенности речь не идет. Как было показано выше, не исключено, что в ближайшие годы может появиться новый претендент, который пока себя в качестве такового не проявил. Гипотетически можно предположить, что через 3–5 лет Иран войдет в клуб ядерных держав и со своей впечатляющей ресурсной базой станет джокером нынешнего МГПП. Однако этот сценарий пока невозможно рассматривать с определенной степенью объективности в силу его недостаточной проявленности.

Перспективы Четвертой мировой войны

В соответствии с современной доктриной войны ее цель состоит в переобустройстве мирового порядка на условиях победителя (Владимиров, 2018). Именно победитель в мировой войне станет новым МЦК и выступит архитектором новой мировой геополитической конфигурации. В связи с этим правомерно задаться вопросом: возможна ли победа России в развернувшейся Четвертой мировой войне?

Для ответа на поставленный вопрос следует учесть, что нынешняя война – это война Запад/ Не-Запад. Это гораздо шире конкретного противостояния США/Россия. Именно поэтому СВО дала старт к образованию глобальных коалиций – Западной (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония, страны Евросоюза) и Не-Западной (Россия, Китай, Иран, Турция, Саудовская Аравия, Индия и др.). В связи с этим с общесистемных позиций война носит еще и измерение гомогенность/гетерогенность, а потому победа Запада будет означать унификацию мира по западному образцу, выстраивание гомогенного мира с преобладанием не естественных, а искусственных жизненных императивов. Такой исход можно считать невозможным по системным и философским причинам: мир развивается только при наличии гетерогенности и противоречий между разными подсистемами МГПП; в противном случае культурное и институциональное выравнивание грозит миру тотальной стагнацией и деградацией. Это означает, что в долгосрочной перспективе коалиция во главе с Россией, скорее всего, победит. По-видимому, это лишь вопрос времени. Именно этот аспект проблемы толкает различные страны к созданию относительно устойчивых антиамериканских альянсов типа Россия-Иран-Китай и Россия-Иран-Турция.

Второй – ресурсный – аспект войны связан с невозможностью США контролировать весь мир, динамичность которого стремительно нарастает – множатся региональные конфликты разного рода (Израиль/Палестина, Южная Корея / Северная Корея, Каталония/Испания, Шотландия/Англия, Сербия/Косово, Тайвань/ Китай, Польша/Германия и др.). Одновременно нарастает, с одной стороны, парад суверенитетов в лице таких стран, как Россия, Иран, Северная Корея, Индия, Китай, Турция и др., а с другой – парад имперских реваншистов (Турция как бывшая Османская империя, Иран как персидская империя Ахеменидов, Китай как син-ская империя, РФ как бывшая Российская Империя, Польша как бывшая Речь Посполитая и т. д.). Практически все эти процессы разворачиваются в Восточном полушарии, в Евразии. У США и коллективного Запада нет таких ресурсов, чтобы эффективно управлять указанными движениями, следовательно, они выйдут из-под контроля, а это будет означать ослабление антироссийской коалиции и поражение США в нынешней гибридной войне. Множественность проблем по всей планете уже сегодня, через полгода после начала СВО на Украине, ведет к угасанию интереса мирового сообщества к этому событию на фоне еще более значимых конфликтов (например, Китай/Тайвань).

Третий – внутрисистемный – аспект войны связан с геоэкономическими преимуществами России перед странами Запада. Так, расчет Запада на поражение РФ на Украине в течение первых месяцев и рост народного недовольства внутри страны с последующим свержением вер- ховной власти не оправдался. Россия медленно, но верно ведет наступательные действия на украинском фронте, внутри страны наметилась явная консолидация, значительная часть народа охвачена патриотическим порывом, расширяется импортозамещение, восстанавливаются ранее утраченные производства, а влияние торговых санкций для населения оказалось в основном несущественным. В будущем указанные процессы могут превратиться в технологический и экономический рывок страны, что окончательно поставит крест на ее возможном поражении.

Более того, внутрисистемный фактор имеет еще одно важное измерение – СВО оказалась чрезвычайно востребованной во внутриполитической борьбе и активно используется для зачистки политической и управленческой оппозиции . В обычных мирных условиях жесткая чистка управленческих кадров может восприниматься как не имеющий под собой веских оснований антидемократический демарш со стороны властей и не найти понимания среди населения, тогда как в военных условиях она, наоборот, положительно воспринимается почти на всех уровнях общественной жизни. Учитывая, что чистки ведут к разрушению западной сети эмиссаров внутри России и повышению эффективности управления экономикой, можно констатировать, что уже на этом этапе страна одерживает верх в гибридной войне.

К сказанному можно добавить и еще один не вполне очевидный аспект проблемы – России не нужна быстрая победа в СВО; это противоречит ее стратегическим интересам. Дело в том, что главная проблема РФ в предыдущие 32 года состояла в наличии сдерживающего эффекта экономики со стороны западной сети эмиссаров – так называемой пятой колонны. В этом смысле СВО как бы экранирует и легитимирует борьбу с этим явлением, а так как эта борьба носит долговременный характер, то и военные действия должны быть достаточно длительными, для того чтобы успеть до ее окончания полностью зачистить враждебные управленческие сети внутри страны. В условиях же мирного времени оправдание кадровых чисток найти трудно и это в любом случае не будет приветствоваться широкими слоями населения; военное положение в корне меняет ситуацию. Это один из современных парадок- сов гибридной войны – чем дольше длятся военные столкновения, тем более очистительным оказывается эффект от них во внутреннем экономическом пространстве страны. Пока СВО работает в пользу России.

Нельзя не отметить еще один аспект событий. Запад постепенно поднимает ставки в российско-украинском конфликте (поставка на Украину все более тяжелого вооружения, лояльное отношение к бомбардировке АЭС и т. п.), тогда как Россия не отвечает на провокации и воздерживается от разрушительных военных ударов.

Разумеется, все сказанное отнюдь не означает окончательного вердикта по поводу победы России в СВО, тем более в Четвертой мировой войне, и ее превращения в МЦК, однако оно делает рассматриваемый сценарий весьма вероятным.

Предпосылки превращения России в Пятый мировой центр капитала

Ранее уже рассматривались некоторые преимущества России, позволяющие ей претендовать на роль МЦК (Balatsky, 2022), в связи с чем ниже остановимся на относительно новых фактах и аспектах этой проблемы. Однако предварительно заметим, что здесь и далее обосновывается тезис о моноцентричности МГПП в противовес доктрине многополярности . Последнюю следует считать ложной или, по крайней мере, устаревшей теоретической конструкцией. Некая видимость многополярности возникает только в периоды геополитической турбулентности, когда прежний МЦК ослабевает, а другие усилившиеся государства сами начинают претендовать на эту роль. Однако это своего рода переходный период в существовании МГПП, который рано или поздно завершается возникновением нового МЦК. Учитывая масштабы геополитических процессов, указанный переходный период может длиться несколько десятилетий, однако это не меняет сущность моноцентричной модели организации МГПП.

При рассмотрении факторов превращения страны в МЦК оговоримся, что темпы прироста ВВП и других экономических параметров государства в данном контексте сами по себе не имеют никакого значения; они обретают определенный смысл только при выполнении необходимых условий масштаба и расположения страны.

Наличие пассионарности. Пользуясь удачной терминологией Л.Н. Гумилева, можно констатировать, что для превращения страны в новый МЦК ее народ должен обладать неким критическим объемом пассионарности, проявляющейся в готовности к горячим конфликтам ради сохранения своей культурной идентичности и своей цивилизации (Гумилев, 2016). Опыт СВО показывает, что Россия готова на высшие (людские) жертвы, тогда как остальные потенциальные центры себя в этом качестве пока не проявили. Например, 3 января 2020 года в результате ракетного удара США по Багдаду был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулей-мани (Qasem Soleimani); удар был нанесен по распоряжению американского президента Дональда Трампа (Donald Trump). С учетом того, что Касем Сулеймани считался вторым человеком в военном и политическом руководстве Ирана, данная акция США носила характер неприкрытой диверсии и политической провокации. Хотя иранский президент Хасан Роухани (Hassan Rouhani) пообещал, что «Иран и другие страны региона отомстят Америке», а Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (Ali Khamenei) – «суровую месть» в ответ на убийство иранского командира2, никаких ответных действий со стороны Ирана не было. Нечто похожее имело место, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси (Nancy Pelosi) 2 августа 2022 года совершила провокационный визит на Тайвань. И хотя КНР расценила этот визит как нарушение собственного суверенитета, министр иностранных дел Китая Ван И (Wang Yi ) заявил, что Пекин «никогда не оставит места» расколу и вмешательству внешних сил независимо от того, каким образом США «потворствуют независимости Тайваня», посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган (Qin Gang) подчеркнул, что ответ Пекина будет мощным и сильным, китайский МИД подтвердил, что «США заплатят цену в случае нанесения ущерба интересам безопасности Китая», а предста- витель китайского Министерства обороны Тан Кефей (Tan Kefei) пообещал, что «китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», а также решительно защитят национальный суверенитет и территориальную целостность»3, никаких ответных действий со стороны КНР, не считая последующих демонстративных военных учений вокруг Тайваня, не последовало.

Согласованность экономических систем. Ранее отмечалось (Balatsky, 2014), что уже накануне Второй мировой войны СССР потенциально выступал в качестве альтернативного МЦК, однако его социалистический строй отрицал само понятие и существование на его территории капитала, в связи с чем он принципиально не мог взять на себя миссию по управлению мировыми потоками капитала. Сегодня в России установился капитализм, который позволяет стране действовать в глобальном масштабе без принципиальных институциональных рассогласований с другими странами мира. Кроме того, бедность населения и товарный дефицит, характерные для СССР, сегодня в РФ преодолены, а современные технологии и потепление климата позволяют ей использовать всю свою территорию с небывалым ранее уровнем эффективности4. Можно сказать, что произошедшие с середины XX века институциональные, экономические, технологические и климатические изменения действуют в пользу России и предоставляют ей те преимущества, которые по всем историческим меркам являются беспрецедентными. Например, только сегодня начинается активное освоение Сибири и находящихся под патронажем России просторов Арктики; именно сейчас снова активизируется вопрос о российском сухопутном транзите («Великом шелковом пути») и Северном морском пути. Таких возможностей открывается все больше.

Самостоятельное значение имеет и тот факт, что сегодня суверенное правительство страны может ликвидировать «экономику с дырой в одном направлении», когда на протяжении 30 лет имело место отрицательное сальдо капитала. Для понимания масштаба экономического потенциала только этой меры приведем несколько показательных цифр. По имеющимся оценкам, суммарный объем потерь России по линии вывода прямых инвестиций в страны Запада только за период 2007–2020 гг. составляет почти 600 млрд долл. (Гусев, Ширяев, 2021). В 2020 году доля чистых валовых накоплений основного капитала (за вычетом его выбытия) в стране составила 21,9%5. Это означает, что мультипликатор инвестиций для российской экономики в этот период составлял величину 4,6. Следовательно, утерянный Россией за 14 лет объем инвестиций мог бы, по самым грубым расчетам, продуцировать прирост российского ВВП в размере 2,7 трлн долл. Если учесть валютный курс рубля на конец 2020 года (73,8 руб./долл.), то получим почти 200 трлн руб. «утерянного» ВВП России. В 2020 году объем ВВП России в текущих ценах составил 106,6 трлн руб., что почти в два раза меньше его утерянного объёма. Иными словами, если бы в России удалось предотвратить вывоз капитала только в форме прямых инвестиций за период 2007–2020 гг., то ВВП России был бы в три раза больше его нынешней величины6. Мировой опыт показывает, что политика по регулированию вывоза успешно проводилась в странах поздней индустриализации (например, в Южной Корее). Таким образом, только перекрытие каналов вывоза капитала из России позволит восстановить естественный режим его накопления и дальнейшее динамическое развитие национальной экономики.

В XXI веке грядут поразительные изменения мирового порядка, в том числе в раскладе между разными типами государств. Один из традиционных постулатов геополитики состоит в разделении всех государств и культур на два типа – сухопутные и морские. Это имеет первоочередное значение, так как морские цивилизации, основанные на мореплавании, имеют, как правило, рыночную экономическую систему и тяготеют к либерал-демократическому укладу в политике, тогда как сухопутные, напротив, отдают предпочтение нерыночной (плановой или частично плановой) экономике и недемократическим (авторитарным) формам устройства общества (Дугин, 2010, с. 246). Однако восходящее еще к Хэлфорду Маккиндеру (Halford Mackinder) разделение всех народов на два типа – кочевники суши (сухопутные разбойники) и кочевники моря (морские пираты) – не является операциональным (Mackinder, 1904). Это связано с отсутствием простых и хорошо верифицируемых критериев отнесения того или иного государства к одному из двух типов цивилизации; это можно определить лишь с определенной степенью условности на основе качественных признаков. Тем не менее, исходя из этой во многом эвристической методологии, все известные МЦК можно отнести к рафинированным морским державам, что говорит о наличии преимуществ морской ориентации страны. Однако сейчас ситуация радикально меняется.

Например, Китай, несколько столетий находившийся в тени развитых государств Запада, не может быть однозначно отнесен ни к морскому, ни к сухопутному типу культур. Это стало особенно очевидно в последнее десятилетие, когда КНР продемонстрировала невероятные успехи в создании и расширении своего морского военного флота, что позволяет стране активизировать 40% своих внешних границ. Россия также всю предыдущую историю относилась преимущественно к сухопутным государствам, но сегодня с запуском Северного морского пути она превращается в морскую державу, особенно если учесть ее уникальное (монопольное) положение на рынке атомных ледоколов. Так, без учета выхода в Северный

Таблица 1. Длина государственных границ США, РФ и КНР, км

Длина государственной границы Страна США* КНР РФ Всего 32141 36957 60932 Морской 19924 14500 38807 Сухопутной 12217 22457 22125 Доля морской границы в ее общей длине, % 62,0 39,2 63,7 *Без учета Аляски, Гавайских островов и Пуэрто-Рико. Составлено по: ; ; wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90

Ледовитый океан доля морских границ страны составляет 31,5%, что меньше, чем у Китая, тогда как с разблокированием этого транспортного коридора она будет опережать США (табл. 1) .

Будем считать, что при доле морской границы государства больше 50% всей ее длины оно считается морской державой; в противном случае – сухопутной. Тогда КНР все-таки остается сухопутной державой, а РФ меняет статус с сухопутной на морскую. В любом случае, если раньше морские перевозки были самыми выгодными в экономическом плане, то с развитием сверхскоростных железнодорожных линий это преимущество все больше утрачивается. В связи с этим происходящая конвергенция экономических систем разных стран под воздействием технологических и климатических изменений снимает сухопутно-морские противоречия и уравнивает шансы России и Китая в сравнении с США и другими странами Запада на доминирование в МГПП; потенциал же РФ представляется как самый впечатляющий.

Обеспеченность природными ресурсами. Сегодня мир находится в состоянии исчерпания природных ресурсов, в связи с чем можно утверждать, что новый МЦК должен обладать огромным ресурсным потенциалом. Тенденция к глобализации МЦК, установленная в (Balatsky, 2014), предполагает не только укрупнение территории страны-лидера, но и ее ресурсной базы. В этом отношении Россия обладает абсолютно уникальным положением. Так, по данным портала 247wallst.com , рейтинг 10 государств мира с самыми богатыми сырьевыми запасами с большим отрывом возглавляет Россия (табл. 2) ; ресурсы, имеющие узкое применение или низкую себестоимость, в рейтинге не учитываются7.

Таблица 2. Объем запасов природных ре 7 сурсов по странам мира, 2021

Страна Объем запасов, трлн долл. Отношение к России, % Россия 75,7 100,0 США 45,0 59,4 Саудовская Аравия 34,4 45,3 Канада 33,2 43,9 Иран 27,3 36,0 Китай 23,0 30,4 Бразилия 21,8 28,9 Австралия 19,9 26,3 Ирак 15,9 21,0 Венесуэла 14,3 18,9 Коалиция «Запад» (США + Канада + Австралия) 98,1 129,6 Коалиция «Не-Запад» (Россия + Иран + Китай) 150,3 166,4 Коалиция «Лидеры» 95,3 125,8 Составлено по:

7 В указанном рейтинге не учитываются пашни и запасы пресной воды стран из-за неясности цены этих благ. С учетом этих ресурсов Россия еще больше улучшит свою позицию.

Из таблицы 2 видно, что по своим природным запасам даже следующую за ней страну – США – Россия опережает в 1,7 раза, а третье в списке государство – Саудовскую Аравию – в 2,2 раза. Это как раз то преимущество, которым должен обладать МЦК в новой геополитической реальности. Столь масштабные природные богатства России позволяют ей успешно функционировать даже в условиях полной блокады со стороны Запада в режиме самообеспечения.

Напомним, что назревающий ресурсный мировой кризис привел к перестановке базовых экономических ценностей: стала очевидна первичность природных ресурсов и вторичность – технологий (Balatsky, 2022). В этих обстоятельствах положение России в условиях Четвертой мировой войны становится если и не однозначно выигрышным, то вполне конкурентным.

В свое время Джованни Арриги (Giovanni Arrighi) подметил чередование экстенсивного и интенсивного типов развития мировой системы при формировании циклов накопления капитала. Так, при генуэзско-венецианском и британском режимах накопления капитала осуществлялась экспансия мировой экономики, а при голландском и американском – ее географическая консолидация (Арриги, 2006, с. 41). Если следовать этой закономерности, то следующий цикл должен снова стать экстенсивным, однако нынешний этап исчерпания перераспределительных возможностей в рамках МГПП неизбежно трансформирует сложившийся механизм. Поясним сказанное.

Приморские города Италии – Генуя и Венеция – стремились подчинить торговые коммуникации для обеспечения своей рыночной монополии. На том этапе контроля именно торговых путей было вполне достаточно для решения поставленной задачи. Однако уже Великобритании пришлось расширить рыночную экспансию путем завоевания сырьевых баз, что потребовало контроля над заморскими территориями, чего итальянские города-государства не делали. Соответственно, Голландия расширяла и укрепляла торговую сеть и усиливала контроль над ней, тогда как США делали то же самое уже в отношении торговых и информационных сетей, а также рынков сбыта, сырьевых и производственных ниш, включая трудо- вые ресурсы. В связи с этим возникает вопрос: какой должна быть модель доминирования нового МЦК?

По всей видимости, следующий цикл будет представлять собой смесь экстенсивного и интенсивного типов развития, что возможно только при уникальном российском потенциале. Сегодня Россия осуществляет процесс реинтеграции своих бывших территорий, что рано или поздно закончится хотя бы частичным (на определенных условиях) включением в зону своих интересов Белоруссии, Украины и даже Казахстана; не исключено, что это коснется Армении и Грузии. В любом случае, выражаясь словами А.Г. Дугина, «СНГ – котлован грядущей империи» (Дугин, 2009, с. 233). Независимо от конечной конфигурации воссозданной империи, это создаст дополнительный эффект масштаба, который необходим для фазы экстенсивного развития МЦК; другие страны такого преимущества не имеют. Параллельно уже сейчас Россия разворачивает глобальные транспортные проекты – Северный морской путь, Великий шелковый путь, Транссибирскую магистраль. Скорее всего, все будущие транспортные линии будут более плотными и высокотехнологичными, что автоматически обеспечивает фазу интенсивного развития МЦК. Ни одно другое государство мира не обладает такими возможностями, что и делает позицию России абсолютно уникальной, когда экстенсивная и интенсивная составляющие цикла накопления реализуются преимущественно на территории самой страны и напрямую не вступают в антагонистические противоречия с интересами других стран.

Уже сегодня парад суверенитетов во многих африканских государствах привел к потере европейскими державами, в основном Францией, важнейших ресурсных месторождений. В будущем можно ожидать укрепления наметившегося тренда. Это означает, что всем странам придется в большей степени, чем раньше, опираться на свою собственную ресурсную базу, что опять-таки выдвигает Россию на первое место. Если же сравнивать ресурсный потенциал коалиции «Не-Запад», представленной Россией, Ираном и Китаем, то он в 1,3 раза больше потенциала коалиции «Запад», представленной геополитической дугой США – Канада –

Австралия (см. табл. 2). Это подтверждает, что в новой геополитической конфигурации коалиция «Запад» будет иметь далеко не первостепенное значение. Все это опять-таки делает победу в Четвертой мировой войне коалиции «Не-Запад», в которой Россия играет ключевую роль, гораздо более вероятной, нежели победу коалиции «Запад».

Неэффективность экономических санкций в отношении России. Как уже указывалось ранее, попытка «наказать» Россию за СВО на Украине выразилась в принятии 8 пакетов санкций, однако их политическая результативность оказалась нулевой, а экономическая пока остается под вопросом. Период санкций против России 2014–2021 гг. сегодня уже принято называть «вегетарианским этапом», а последующие события – «санкционным цунами» (Тимофеев, 2022). Тем не менее, Москве удалось избежать экономической катастрофы, на которую рассчитывал коллективный Запад. Например, если майский прогноз Министерства экономического развития РФ предполагал падение производства в 2022 году на 7,8%, темпы инфляции в 17,5%, падение реальных доходов населения на 6,8%, а уровень безработицы на уровне 6,7%, то уже в августовском прогнозе указанные цифры составили 4,2, 13,4, 2,8 и 4,8% соответственно8. Независимо от того, насколько точны приведенные цифры, показательно, что ожидаемый санкционный шок со временем не нарастает, а ослабевает, следовательно, российская экономика пока справляется с беспрецедентным экономическим давлением Запада. Тем самым можно утверждать, что сопротивляемость российской экономики международным санкциям и ее устойчивость к внешним воздействиям оказались достаточно высоки.

Одновременно с этим санкции против России имели и обратный вектор действия – отрицательное влияние на благополучие в странах Запада. Так, из-за СВО и сопутствующих ей событий инфляционное давление на мировую экономику возросло: проблемы с поставками зерна, удобрений и энергоносителей спровоцировали резкий рост цен на них. Например, в США потребительские цены в среднегодовом исчислении в июне 2022 года увеличились на 9,1%, что стало максимальным показателем за последние 40 лет; продукты питания в стране подорожали на 10,4%, а бензин – почти на 60%. В ЕС в это же время инфляция достигла отметки 9,6% годовых, в зоне евро – 8,6%. Это в 4–5 раз превышает целевой показатель, установленный Европейским центральным банком на уровне 2%. При этом рост потребительских цен в Германии по методологии Евростата составил 8,2%, Великобритании — 9,4%, а в Литве и Эстонии – 20,5 и 22% соот-ветственно9. На этом фоне к середине мая 2022 года доходы Москвы от нефти выросли по сравнению с началом года на 50%10.

Приведенные цифры говорят о том, что развернувшаяся экономическая война оказалась не так страшна для России и не так безболезненна для Запада, как изначально предусматривалось. В будущем эти оценки могут измениться, однако уже совершенно ясно, что Россия и Запад могут существовать друг без друга, но для обеих сторон это одинаково некомфортно.

Влияние цикла технологий широкого применения. Сегодня уже стало общепризнанным понятие технологий широкого применения (ТШП), под которыми понимаются технологии, применимые во многих секторах национальной экономики, обладающие способностью к усовершенствованию в разных направлениях, имеющие различные варианты использования и обладающие свойством технологической комплементарности (Bresnahan, Trajtenberg, 1995) . Раскрывая особенности распространения указанных технологий, С.А. Толкачев и А.Ю. Тепляков выдвинули концепцию отраслевых циклов (КОЦ) ТШП (Толкачев, Тепляков, 2019a; Толкачев, Тепляков, 2019b; Толкачев, Тепляков, 2020; Толкачев, Тепляков, 2022), согласно которой они подчиняются технологической и регуляторной триадам – «производство – транспорт – информация» и «протекционизм – фритредерство – глобализм», в значительной степени синхронизированным во времени.

Идентификация отраслевых циклов на временном отрезке в 250 лет позволила установить, что в 2010 году начался их новый виток в форме качественно нового этапа производства средств производства (производство оборудования): промышленный Интернет, аддитивные и нанобиотехнологии, наноэлектроника, нанофотоника, наноматериалы, виртуальная и дополненная реальность и т. п. (Толкачев, Тепляков, 2022); этот этап сопровождается переходом большинства стран к политике протекционизма; наступление же фазы опережающего развития производства транспортных средств ориентировочно приходится на 2040-е гг. Действительно, последние годы ознаменовались торговыми войнами между США и Китаем, отчасти между США и Евросоюзом, а целый ряд стран (Россия, Иран, Северная Корея, Венесуэла и др.) Запад вообще старался исключить из мирового рынка торговли. Однако именно эти обстоятельства играют в пользу России. Политика протекционизма крайне выгодна России для защиты национального производителя, а сектор машиностроения страны нуждается в воссоздании на новой основе. Эта линия постепенно начинает реализовываться, а к 2030– 2035 гг., скорее всего, достигнет своего апогея. Однако, как уже указывалось, именно в этот период страны – претенденты на роль МЦК выйдут на финишную прямую. И именно в это время в России должна вступить в силу вторая фаза отраслевого цикла в виде повсеместного расширения транспортных сетей. Именно тогда можно ожидать окончательного оформления системы транспортных коммуникаций страны и получения на этой основе колоссального экономического эффекта, что и должно стать окончательным шагом к статусу МЦК. В этот период протекционизм сменится на фритрей-дерство, которое и позволит России в полной мере реализовать преимущества имеющегося у нее технологического эффекта масштаба11

(Балацкий, Юревич, 2020) и превратиться за счет этого в мировой транспортный хаб. В дальнейшем страна уже будет строить передовой сектор производства коммуникации с его последующей экспансией по стране и близлежащим пространствам. Хотя этот процесс может начаться в 2060–2065 гг., однако именно в это время можно ожидать, что Россия станет инициатором глобализации мирового рынка ком-муникации12. Таким образом, технологические и регуляторные закономерности развития мировой экономики пока действуют в пользу РФ.

Подводя итог, можно констатировать: Россия обладает достаточным военным потенциалом (вооружением, тактическим опытом офицеров и боевой подготовкой солдат) и морально-психологической готовностью (пассионарностью) защитить свое право на существование; уже сегодня экономика страны готова сдерживать удар международных санкций и продолжать движение вперед; наличие же собственной гигантской базы природных ресурсов и институциональной основы по привлечению мирового капитала позволяет стране успешно продвигаться к своей зрелой фазе развития с последующим превращением в пятый МЦК. Начало первой фазы нового цикла ТШП с присущей ей протекционистской политикой регулирования будет способствовать реализации задачи российского доминирования в МГПП.

Борьба за статус нового мирового центра капитала: Россия vs Китай

Если мы считаем достаточно обоснованным право России на претензии в качестве будущего МЦК, то сейчас самое время сравнить ее потенции с потенциями другого конкурента на это место – Китая.

Главное, что нужно уяснить в этом вопросе, – то, у какой страны объективно больше шансов занять позицию мирового лидера. Для этого достаточно рассмотреть ключевые преимущества России перед Китаем, оставляя в стороне вопросы, которые либо уже хорошо известны (Ba-latsky, 2014), либо не имеют принципиального значения. В связи с этим сосредоточим внимание на двух аспектах геополитической конкуренции двух стран.

Демографическое проклятие Китая. Нет никаких сомнений, что КНР превратилась в страну-лидера и, будучи экономическим гигантом, стремится упрочить свое положение. Однако у страны есть уходящая в глубокую древность специфика, мешающая этим амбициозным замыслам. Так, Китай всегда был страной с огромной численностью населения и его высокой плотностью. Более того, как уже отмечалось, Поднебесная до сих пор является единственной страной в мире за все время существования человечества, которая в явном виде регулировала рождаемость и сдерживала демографический фактор (Даймонд, 2008, с. 496; Попов, 2002). Однако уже сегодня эта практика прекращена и демографический джин КНР снова вырвался наружу. Что это означает с точки зрения статуса МЦК?

Огромная численность населения Китая способствует тому, что даже на сегодняшнем пике своего могущества душевой ВВП (ППС) страны за 2021 год в 1,7 меньше, чем у России, и в 3,6 раза меньше, чем у США13. Это означает, что для достижения среднего уровня материального благосостояния своего населения, сравнимого с Россией, Китай должен увеличить свой ВВП еще на 70%, а для выхода на уровень США – на 260%. Формально в этом нет ничего невозможного, однако проблема в том, что на нынешнем этапе развития человечества планета просто-напросто не выдержит роста китайского ВВП в 3–4 раза. Но и без достижения указанного уровня КНР не сможет стать МЦК, ибо таковой должен обеспечить своему населению самые комфортные условия жизни и тем самым служить своеобразным эталоном для других стран. Например, на протяжении многих десятилетий высокий уровень жизни среднего гражданина США делал в глазах всего мира американскую модель экономики и полити- ки самой передовой и достойной подражания. Китай уже не сможет в обозримом будущем добиться этого результата, а потому и его место в качестве МЦК оказывается во многом иллюзорным.

Относительно проблематичности роста китайского ВВП в 3,5 раза достаточно указать некоторые последствия бурного экономического роста страны: между 1972 и 1997 гг. Хуанхэ пересыхала в нижнем течении 20 раз, а безводный период увеличился с 10 дней в 1988 г. до 230 дней в 1997 г. (Даймонд, 2008, с. 502–503); в 1998 г. от наводнения в стране пострадало 240 млн чел. (Даймонд, 2008, с. 504); средний уровень свинца в крови китайских городских жителей почти в два раза выше уровня, считающегося во всем мире опасно высоким и представляющим угрозу для умственного развития детей (Даймонд, 2008, с. 508); из-за исчезновения лесов, эрозии почвы и засухи, вызванных производственной деятельностью человека, чаще возникают пылевые бури: например, с 300 г. до н. э. до 1950 г. они обрушивались на северо-западный Китай в среднем 1 раз в 31 год, в 1950–1990 гг. – 1 раз в 20 месяцев, а после 1990 г. – ежегодно (Даймонд, 2008, с. 509). Но, как справедливо отмечает Дж. Даймонд, Китай занимает ту же планету, использует те же океаны и атмосферу, что и весь мир (Даймонд, 2008, с. 494); следовательно, ущерб, наносимый Китаем природе, будет глобальным и коснется всех. Можно предположить, что новые технологии позволят существенно уменьшить антропогенную нагрузку КНР на природу и за счет этого снизить градус экологических проблем, однако этот вопрос остается открытым.

Можно сказать, что Поднебесная исчерпала свои экономические возможности задолго до своего подъема, заложив под себя демографическую бомбу замедленного действия. Теперь огромное население Китая мешает ему стать лидером в формировании образцового образа жизни. У России этой проблемы нет – ей нужно нарастить свой нынешний относительно небольшой ВВП в 2,1 раза, чтобы выйти на уровень США. При имеющихся запасах природных ресурсов, благоприятных обстоятельствах и эффективном государственном управлении РФ может это безболезненно сделать в течение 12–15 лет.

Культурная закрытость Китая и открытость России. РФ и КНР образуют две диаметрально противоположные цивилизации – открытую и закрытую. В отношении Китая действуют всем хорошо известные культурные факторы: сложность языка и его принципиальное отличие от европейских языков; специфика образа совместной жизни многолюдных сообществ на ограниченном жизненном пространстве; строго определенный монголоидный антропологический тип представителя китайского этноса. Неудивительно, что эти свойства китайской цивилизации не позволяют ей интегрировать в свою среду разнородные массы пришлых людей. В результате возникает своеобразный цивилизационный эффект отторжения , когда даже европеоид, прекрасно знающий мандаринский язык, историю, обычаи и культуру Китая, проживающий в стране много десятилетий, все равно не может стать китайцем – независимо от желания иммигранта и местного населения. Это принципиально отличается от интеграционных возможностей США, натурализация в которых требует от европеоида знания близкого по своим свойствам и относительно простого языка, понятной истории и схожей логики мышления. Уже эти обстоятельства ставят под сомнение возможность замещения Китаем Соединенных Штатов на пьедестале МЦК.

Если же говорить о России, то для нее, наоборот, характерно свойство высокой цивилизационной абсорбции, когда люди совершенно разных национальностей и народов, попадая в Россию, с одной стороны, добровольно и довольно легко проникаются русской культурой и сами себя начинают считать русскими, а с другой стороны – воспринимаются в качестве таковых местным населением. Вся история русской цивилизации пронизана подобными примерами. Сегодня трудно представить Россию без представителя негроидной расы Абрама Петровича Ганнибала, прадеда А.С. Пушкина, который был военным инженером и преподавал военное дело в российских военных учебных заведениях; еще сложнее это сделать без самого А.С. Пушкина – хотя он и сохранял внешние родовые признаки прадеда, это не помешало ему встать у истоков русской словесности. Нельзя представить Россию и без ее великих путешественников – датчанина по происхождению Витуса Ионассена Беринга, морехода шведско-немецкого происхождения Ивана Фёдоровича Крузенштерна, географа и натуралиста польского происхождения Николая Михайловича Пржевальского и т. п. Невозможно представить страну и без создателя «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина из татарского рода Кара-мурзы, и без поэта Гавриила Романовича Державина с теми же национальными корнями. И таких примеров можно приводить бесконечно много, ибо это сама сущность русской цивилизации.

Сегодня в России принципиально ничего не изменилось. Национальный и конфессиональный полиморфизм русской цивилизации не только по-прежнему притягивает иностранцев, но и усиливает это притяжение. Неудивительно, что американский киноактер буддийского вероисповедания Стивен Сигал получает российское гражданство и искренне считает себя русским14, а его сын Доминик Сигал собирается вообще окончательно уехать жить в Россию15. Еще дальше в этом отношении пошел американо-российский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, который не только принял российское гражданство и переехал жить в Россию, но и отказался от американского гражданства ради выполнения обязанностей депутата городской думы Красногорска16. И опять-таки – подобных примеров можно привести бесконечно много.

Таким образом, при сравнении культурных систем Китая и России с точки зрения возможностей вовлечения в свою орбиту граждан других стран и регионов можно констатировать их несопоставимость: китаец может стать русским, тогда как русский китайцем – нет; большинство иммигрантов разных национальностей могут стать русскими, а китайцами – нет. Это важное препятствие на пути превращения КНР в МЦК.

В контексте сказанного нельзя не затронуть вопрос о факторе времени и своевременности тех или иных событий. Например, относительно Китая можно смело говорить, что он вступил в гонку за мировое лидерство слишком поздно. Если бы ему удалось осуществить старт беспрецедентного экономического роста на 30–40 лет раньше (не в 1980-е, а, например, в 1950 году), то он смог бы преодолеть свое демографическое проклятие (в тот период еще не было физических ограничений расширения производства) и обеспечить себе нужный объем ВВП; сейчас это либо невозможно, либо крайне сложно реализуемо. Аналогично можно сказать и по поводу России: если бы она пошла на прямой конфликт с Западом в 2000-е или даже в 2010-е годы, то она бы заведомо проиграла; в то время ситуация внутри страны еще не «созрела» ни экономически, ни психологически, а Запад был монолитным. Лишь в 2020 году внутри США наметился принципиальный раскол между демократической и республиканской партиями, а единство Запада стало ослабевать. Аналогичным образом, еще 20 лет назад трудно было представить, что преуспевающие жители развитых стран Запада, включая США, будут принимать российское гражданство и переезжать жить в Россию. Все эти обстоятельства выводят на первый план доктрину покорения времени , согласно которой история есть сумма волн разных периодов, а искусство политики состоит в умении учитывать порядок следования событий и в способности поймать максимально удобный момент времени при конструировании будущего (Девятов, 2020, с. 72). Согласно этой доктрине любой процесс представляет собой волну, в которой имеют значение три характеристики: хронос (амплитуда волны), циклос (частота) и кайрос (фаза волны максимальной энергии реализации) (Девятов, 2020, с. 71). Умение поймать миг удачи (кайрос) позволяет войти в открывающееся окно возможностей (Девятов, 2020, с. 72). С этой точки зрения Китай пропустил свой кайрос, тогда как Россия пока вполне удачно вписывается в открывающееся окно новых возможностей.

Новая геополитическая конфигурация в Пятом цикле накопления

Обсуждая возможности превращения России в МЦК, следует уяснить специфику харак- тера доминирования страны в Пятом цикле накопления. Если задаться вопросом о том, сможет ли Россия достичь такого же уровня гегемонии в предстоящем цикле накопления, как США в нынешнем, то ответ будет однозначно отрицательным. Это невозможно!

Поясним сказанное.

Сегодняшний тип управления мирохозяйственной системой со стороны США может быть охарактеризован как сугубо авторитарный или даже автономно-авторитарный . Нынешний МЦК живет в своем мире и категорически не учитывает чужие интересы, решая проблемы путем силового продавливания своих решений. Воссоздать такую систему управления миром в новых условиях представляется нереальным. Ресурсы во многом исчерпаны, а прямые вооруженные конфликты становятся все более губительными для их участников. Поэтому будущий МЦК, скорее всего, уже будет базироваться не столько на модели гегемона , сколько на модели лидера . А такой вариант для России выглядит вполне реализуемым.

Сегодня в научной литературе активно обсуждаются контуры будущей капиталистической системы. В частности, за последние 20 лет фокус дискуссий о конкуренции между либеральными и координируемыми рыночными экономиками постепенно сместился на анализ «зависимых рыночных экономик» и «рыночных экономик, проникнутых государством» (Яковлев, 2021a). При этом большинство аналитиков полагает, что ответ на вызовы, вставшие перед глобальным капитализмом, возможен только через кооперацию между ведущими государствами, базирующуюся на способности их элит к ограничению своих притязаний (Яковлев, 2021b).

Более углубленный анализ показывает, что среди всех стран мира имеется кластер из 7 государств (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Исландия, Швейцария и Нидерланды), которые занимают первые места по индексу удовлетворенности жизнью (индексу счастья) и одновременно являются лидерами по интегральному индексу качества жизни, уровня гражданской культуры и эффективности институтов; при этом отставание США от Семерки по всем значимым показателям со временем только увеличивается (Polterovich, 2022a).

Сегодня принято разделять экономические системы на либеральные и скоординированные рынки, социальные – на институты капитализма акционеров и капитализма стейкхолдеров , политические – на мажоритарные и консенсусные демократии . В каждой паре первый тип систем опирается преимущественно на конкурентные механизмы, а второй – на механизмы сотрудничества. Тщательный анализ показывает, что достижения Семерки основаны на кол-лаборативных преимуществах , под которыми понимается доминирование механизмов сотрудничества в экономической, социальной и политической сферах (Polterovich, 2022b).

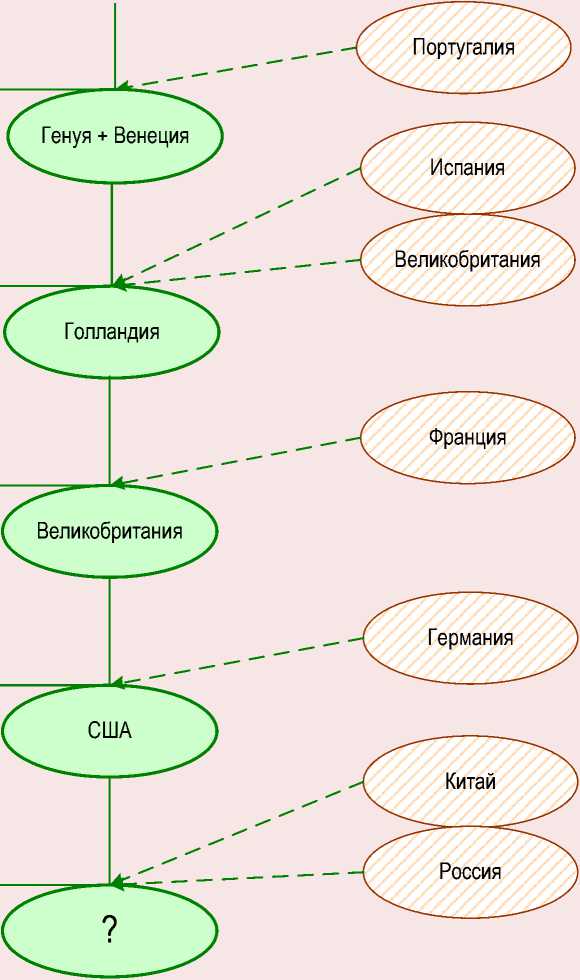

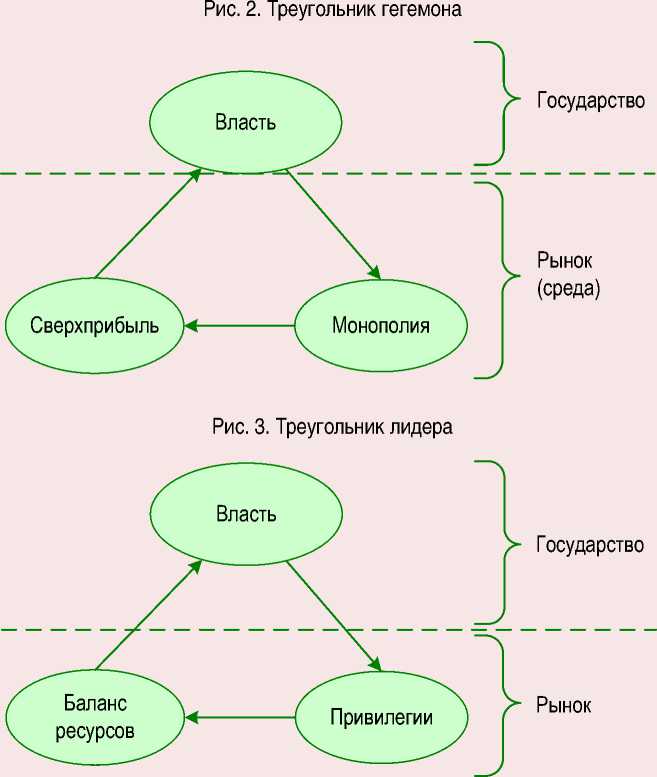

Сказанное недвусмысленно задает точку отсчета для будущего МЦК. Его модель доминирования , скорее всего, будет основана не на треугольнике гегемона (рис. 2) , как это было характерно для США, а на треугольнике лидера (рис. 3) .

Следует сказать, что идеологом необходимости перехода от модели гегемона к модели лидера можно считать Збигнева Бжезинского (Zbigniew Brzezinski), который совершенно ясно высказывался на сей счет. В частности, он писал: «Имперская стабильность исторически зависела от искусства власти, высокой организации и, что важнее всего, политической пассивности со стороны угнетаемых народов в отношении их менее многочисленных, но более активных поработителей» (Бжезинский, 2007, с. 204). Сегодня покорность «третьих» стран уходит в прошлое.

Треугольник гегемона базируется на цепочке «власть – монополия – сверхприбыль», предполагающей замкнутый контур трех взаимосвязанных процессов: обеспечение власти государства-гегемона над всей мирохозяйственной системой для поддержания своей монополии

на всех наиболее важных рынках – экономических и политических; использование монополии для управления дисбалансами рынков, ценами и, как следствие, нормой прибыли , что в конечном счете позволяет получать сверхприбыли ; трата получаемых сверхдоходов на сохранение и укрепление власти над мировой системой. Сегодня США продолжают действовать в рамках этой модели: игнорирование политических интересов других стран, тотальный контроль над рынком высоких технологий, наркотиков, вооружения и т. п.; финансирование любых операций по сохранению американской политической власти на территории всей планеты. Однако Зб. Бжезинский еще в первом десятилетии XXI века высказывал озабоченность по этому поводу: «Даже самая могущественная держава может сбиться с правильного пути и поставить первенство под угрозу, если ее стратегия окажется неверной, а ее понимание мира ошибочным» (Бжезинский, 2007, с. 12). Он же подчеркивал следующую истину: «Военной силы, даже подкрепленной экономической мощью и изощренной стратегией высшей элиты, уже недостаточно, чтобы обеспечить имперское доминирование. В прошлом сила контроля превышала силу разрушения. Требовалось меньше усилий и затрат, чтобы управлять миллионом людей, чем для того, чтобы убить миллион человек. Сегодня наоборот: сила разрушения превышает силу управления» (Бжезинский, 2007, с. 214).

Сегодня в мире разворачивается диффузия ядерного синдрома – клуб ядерных держав находится на старте стремительного расширения. Сегодня США, проводя стратегию тихоокеанского противостояния Китаю, включили в свою орбиту Австралию, которая теперь станет обладательницей флота с ядерным оружием, производимым на ее территории. Так, в 2021 году США, Великобритания и Австралия объявили о создании трёхстороннего оборонного альянса безопасности, известного как AUKUS (акроним, образованный по составу участников Australia, United Kingdom, United States), в рамках которого военно-морской флот Австралии впервые получит возможность строить атомные подводные лодки17. Укрепляя позиции против Китая и Северной Кореи, США готовы согласиться на ядерное вооружение Японии и Южной Кореи18. В качестве ответной меры на такое нагнетание ситуации Президент Белоруссии А.Г. Лукашенко заявил о переоборудовании самолетов страны под ядерные заряды19; учитывая, что Белоруссия и Россия являются членами Союзного государства, такие действия считаются совершенно легитимными. Параллельно с этим в гонку за ядерное оружие включились не только Иран, но теперь уже Турция и Саудовская Аравия. В качестве ответа на предполагаемое расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии20 Россия намеревается создать военные базы в латиноамериканском треугольнике Никарагуа – Куба – Венесуэла в непосредственной близости от США21. Все эти события требуют других отношений между сверхдержавами, их взаимоуважения и иной системы управления мирохозяйственными процессами.

В таких условиях сохранить гегемонию Соединенным Штатам вряд ли удастся. «То, что раньше требовало столетий, сегодня требует лишь десятилетия, а то, что требовало десятилетия, теперь происходит в течение одного года. Отныне верховенство любой державы будет подвергаться все возрастающему давлению – необходимости адаптации, изменения и в конце концов упразднения» (Бжезинский, 2007, с. 206). Чтобы избежать бессмысленной катастрофы, Зб. Бжезинский призывал руководство США перейти к модели лидерства: «…единственным реальным путем осуществления лидерства становится не прямое, а косвенное, гибкое и согласованное управление» (Бжезинский, 2007, с. 205).

Треугольник лидера базируется на цепочке «власть – привилегии – баланс ресурсов», которая предполагает замкнутый контур трех взаимосвязанных процессов: обеспечение власти государства-лидера над мирохозяйственной системой для поддержания своего привилегированного положения на всех наиболее важ- ных рынках – экономических и политических; использование привилегий для поддержания баланса ресурсов, что, в конечном счете, позволяет осуществлять бесперебойную экономическую деятельность страны; сбалансированное использование ресурсов выступает основой сохранения и укрепления власти государства-лидера над мировой системой. Привилегии на рынке означают одно из ведущих (но не обязательно первое) мест государства на рынке при наличии на нем других участников – в отличие от монополии, где все прочие участники устраняются. Баланс ресурсов означает достаточность жизненно важных природных и прочих ресурсов для успешной (нормальной) работы экономики лидера, что выступает залогом стабильности его мировой власти и влияния. Обеспечение же власти лидера достигается не сугубо силовым давлением на участников МГПП, как в треугольнике гегемона, а за счет объективного геополитического превосходства страны.

Зб. Бжезинский дал вполне достаточную характеристику модели лидера: «Для того чтобы руководить, Америка должна быть не только чувствительной к глобальным реальностям. Она еще должна быть и социально привлекательной» (Бжезинский, 2007, с. 198). «Теперь глобальное лидерство должно сопровождаться социальной ответственностью, готовностью к компромиссам, касающейся собственной суверенности, культурной привлекательностью, не сводящейся к гедонистскому содержанию, и подлинным уважением к разнообразным человеческим традициям и ценностям» (Бжезинский, 2007, с. 214).

Если исходить из того факта, что будущий МЦК должен действовать в рамках модели не гегемона, а лидера, то перспективы России в этом качестве представляются вполне реалистичными: треугольник гегемона Россия почти наверняка не сможет создать, тогда как треугольник лидера – сможет. Учитывая, что в прошлом Российская империя выступала в роли «жандарма Европы», можно предположить ее более широкие полномочия в Пятом цикле накопления – в качестве мирового жандарма или, выражаясь современным языком, координатора и миротворца глобальной политической системы.

Таким образом, по всем имеющимся признакам в Пятом цикле накопления должен реализоваться более щадящий режим управления миром со стороны МЦК, основанный на большем равноправии и уважении участников МГПП, консенсусном сдерживании экономического роста всеми странами, их более ответственном демографическом и экологическом поведении. Россия вполне подходит на эту роль.

Заключение

Выше были собраны воедино разнородные факторы возможного будущего доминирования РФ в качестве Пятого МЦК. Это географические явления (таяние льдов в российской зоне Арктики, превращение России из сухопутной державы в морскую, наделенность природными ресурсами), философские (диалектическое противоборство гомогенности и гетерогенности мировой системы), исторические (синдром ложного претендента на роль МЦК, пассионарность этноса), политические (парад суверенитетов и имперских реваншистов, диффузия ядерного синдрома, легитимация борьбы с политической и управленческой оппозицией), политэкономические (циклы накопления капитала, мировой центр капитала, вхождение российской экономики в мировую систему капитализма), экономические (эффективность международных экономических санкций, технологии широкого применения, отраслевые циклы, регуляторно-технологические триады), демографические (демографическое проклятие), культурологические (открытость Русской Цивилизации для иммигрантов, ее цивилизаторский опыт в отношении других народов), военные (латентная и активная фазы гибридной войны, парадокс гибридной войны) факторы и управленческие эффекты (автономно-авторитарное управление, модели гегемона и лидера).

С таким набором глобальных преимуществ Россия не только имеет все шансы стать Пятым МЦК, но и почти «обречена» занять это место. Вместе с тем следует помнить предостережение Зб. Бжезинского: «Лидерство – частично вопрос характера, частично интеллекта, частично организации, а частично того, что Макиавелли назвал „фортуной” – понятие, выражающее мистическую связь судьбы и случая» (Бжезинский, 2007, с. 13). В связи с этим никакой предопределенности в будущем России нет и быть не может – многое будет зависеть от субъективного фактора (дееспособности властной элиты, готовности масс на новую роль страны, своевременности необходимых действий и т. п.).

Сегодня СВО на Украине идет крайне медленно, а смена управленческих кадров вообще практически отсутствует. Накопленные за это время ошибки, нерешительность властей, отсутствие у них ясного представления образа будущей России вызывает в массах чувство неудовлетворенности и тревожности. Однако на это можно ответить лишь то, что срок существования суверенной РФ, начинающийся с 24.02.2022, пока насчитывает полгода, а за это время трудно ожидать каких-либо чудес. Даже при предположении, что в военное время год идет за три, все равно пока рано делать выводы о готовности или неготовности России стать новым МЦК. Архитектура и содержание Русской Цивилизации, которые позволяют стране реализовать свои потенции нового центра мира, выходят за рамки данной статьи.