"Российская федерация - социальное государство"? Оценка 25-летних итогов реализации статьи 7 Конституции РФ

Автор: Ильин Владимир Александрович, Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: От главного редактора

Статья в выпуске: 6 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

12 декабря 2018 г. отмечалось 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации. В статье дается авторская оценка реализации одного из главных положений Конституции РФ: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7). Выделены и обоснованы критерии эффективности реализации данного положения, приведены данные зарубежных, российских и региональных социологических исследований, отражающих субъективную оценку россиянами динамики уровня и качества жизни. Отдельное внимание уделяется проблемам эффективности государственного управления в преодолении социального неравенства и достижении социальной справедливости. В конечном итоге авторы задаются вопросами о том, является ли Россия социальным государством, насколько она продвинулась в этом направлении за последние 25 лет и каковы ее перспективы в ближайшем будущем.

Конституция рф, социальное государство, социальная справедливость, эффективность государственного управления, общественное мнение

Короткий адрес: https://sciup.org/147224983

IDR: 147224983 | УДК: 323(470) | DOI: 10.15838/esc.2018.6.60.1

Текст научной статьи "Российская федерация - социальное государство"? Оценка 25-летних итогов реализации статьи 7 Конституции РФ

12 декабря 1993 г. была принята Конституция РФ – первая из всех российских конституций, ставшая «основным законом самостоятельного действительно суверенного государства» 1 . За 25 лет, прошедших с тех пор, в России накопилось много противоречий, много бесспорно реальных поводов задаться вопросом о том, насколько этот документ соответствует реальной российской действительности, ведь под него в конечном итоге пишутся все российские законы. Изменилась экономическая обстановка в стране, её геополитический статус, характер общественных настроений, сменился Президент и выстраиваемая им иерархическая структура государственного управления. Изменился и сам мир – в нем кратно возросли вызовы, связанные с напряженностью геополитических отношений, научно-техническим прогрессом и ростом числа информационных технологий, затрагивающих практически каждого гражданина любой страны мира.

Качественные изменения, произошедшие в стране и в мире за последние четверть века, заставляют многих экспертов по-новому взглянуть на Конституцию и обнаружить в ней массу противоречий. Так, С. Сулакшин обращает внимание на необходимость закрепления многообразия идеологий и прав оппозиции, введения института «политической ответственности власти» 2 . Н.В. Стариков справедливо говорит о том, что отсутствие идеологии, зафиксированное в Конституции РФ 1993 г., фактически означает отсутствие цели развития, что вполне логично объясняется тем фактом, что данный документ готовился в самый разгар «лихих 90-х», то есть под диктовку наших «зарубежных партнеров», явно не планирующих скорое возвращение России в геополитическую гонку.

Примечательны, кстати, слова Н.В. Старикова о том, что для пересмотра каких-либо положений Конституции требуется созыв Конституционного Собрания, однако закона об этом созыве как не было, так и нет: «С 1993 года по сей день не принят закон о порядке созыва

В Конституции зафиксирован официальный запрет на государственную идеологию. А что такое идеология? Это цель. У государства должна быть цель и у русского народа должна быть цель. А в Конституции официальный запрет: цели нет.

Соответственно для чего существует наше государство? В Конституции нигде этого не написано. Написано, что Россия – социальное государство, но это как бы такая констатация, а реально для чего существует? Для того, чтобы телефоны менять каждые полгода? Для того, чтобы потреблять на йогурт больше сегодня, чем на йогурт меньше вчера…?

Нет целеполагания и отсюда очень большое количество проблем: и алкоголизм, и чувство потерянности…Потому что у целого народа, у целой цивилизации отсутствует цель, причем это прямо записано в Конституции3.

Конституционного Собрания – специального органа, предназначенного согласно 135 статье Конституции для ее изменения. То есть если вы хотите изменить базовые принципы Конституции, то нужно, согласно ей самой, созывать КС. А как его собрать и созвать, закона нет – значит, внести изменения невозможно» 4 .

Отдельного внимания заслуживает реализация, пожалуй, главного принципа, духом которого пропитана Конституция РФ 1993 г.: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7)5. Данный принцип пронесся через всё 25-летие российских трансформаций и по-прежнему составляет основу национальной безопасности нашей страны. Как записано в Стратегии национальной безопасности, утвержденной Президентом РФ 31 декабря 2015 г., «повышение качества жизни» является «одним из национальных интересов на долгосрочную перспективу» (раздел III, п. 30); «стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов (раздел IV, п. 50)…Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества: …содействуют росту благосостояния граждан, снижению дифференциации населения по уровню доходов, сокращению бедности…»6 (раздел IV, п. 53).

При этом важно отметить, что в Стратегии национальной безопасности РФ зафиксирована личная ответственность главы государства за реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности 7 .

Соответствует ли реальное положение дел в стране ключевым принципам и критериям социального государства, декларируемого в главных, основополагающих документах России – Конституции РФ, Стратегии национальной безопасности, посланиях Президента Федеральному Собранию РФ, «майских указах» главы государства? Для ответа на этот вопрос необходимо прежде всего понять, каковы критерии социального государства, ведь по большому счету это во многом утопическая концепция и оценить степень эффективности ее реализации можно разве что в контексте международных сравнений; особенно если учесть тот факт, что ни одно государство в мире не пребывает в статическом состоянии, а постоянно изменяется, пытаясь найти ответы на все новые, более сложные внутренние и внешние вызовы.

Анализ теоретических аспектов и практических моделей социального государства позволяет выделить три его критерия:

-

6 О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683.

-

7 «Реализация государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности осуществляется путем согласованных действий всех элементов системы ее обеспечения под руководством Президента Российской Федерации и при координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации» (источник: О стратегии национальной безопасности Российской Федерации (рздел V, п. 108): Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683).

-

1 . Степень достижения социальной справедливости в обществе. Автор самого термина «социальное государство» немецкий историк, философ и экономист Лоренц фон Штейн 8 говорил, что «государство обязано способствовать экономическому и общественному прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием развития другого, и именно в этом смысле говорится о социальном государстве… Функцией государства является поддержание абсолютного равенства в правах для всех различных общественных классов, для отдельной частной самоопределяющейся личности посредством своей власти » 9 . За последующие почти 200 лет появлялось множество различных трактовок понятия социального государства, но, по большому счету, классическое определение, на наш взгляд, по-прежнему сохраняет свою актуальность. 10

Среди слов, наиболее часто употребляемых в обыденной повседневной жизни, есть такие, смысл которых на первый взгляд кажется понятным всем и каждому почти независимо от его возраста, пола, национальной принадлежности, социального статуса и прочих характеристик… Но «справедливость» – не просто слово из лексикона того или иного языка, а основная движущая сила множества человеческих поступков, без учета которой значительное число этих поступков невозможно не только оправдать, но и вообще понять. Бывают моменты в истории, когда во имя справедливости огромные массы людей готовы пожертвовать многим из того, что у них есть, даже собственной жизнью10…

-

8 Основные труды Lorenz von Stein:

-

2. Минимизация социального неравенства и устойчивое развитие уровня и качества жизни широких слоев населения

-

3. Целеполагание и оценочная рефлексия органов государственной власти, направленная на приоритетную реализацию общественных интересов.

В развитии российского общества, во всех политических, экономических, культурно-религиозных и других процессах, происходящих в нашей стране, социальная справедливость всегда была краеугольным камнем. Это связано не только с тем, что в 988 г. Русь приняла греческое (византийское) христианство, но и с тем, что ДО этого события справедливость была заложена в языке и обычаях славянских племен. Нравственное начало преобладало еще в древнем, дохристианском мировоззрении русских, поэтому христианство в Руси попало на благодатную почву, упрочив древнее мировоззрение русского народа, придав ему более утонченный и возвышенный характер. «В древнерусских воззрениях, – пишет в данной связи О.А. Платонов, – отчетливо пробивается мысль о совершенствовании, преображении души русского человека на началах добра и лада. С этими нравственными представлениями Древняя Русь приняла христианство, и это нравственное ядро прежних верований органически слилось с христианством, ибо во многом было созвучно ему» 11 . 12

Для русского народа правда-справедливость с законом, идущим от государства, не совпадает. Русский поступает справедливо потому, что несет правоту, правду в себе, тогда как человек западного мира, наследник римского государства, считает справедливым то, что соответствует внешнему для себя закону12.

На сегодняшний день в мировой практике сложилось несколько моделей социального государства: нордическая, англосаксонская, континентальная, южноевропейская... Каждая из этих моделей имеет исторически обусловленную специфику, однако разный путь их формирования в России, США и странах Западной Европы объединяет тот факт, что социальная справедливость – неотъемлемая потребность общества и индивида, а гарантировать ее (как отмечал Л. Фон Штейн) «может только государство»13. Понимание этого тезиса крайне важно для ключевых участников геополитической конкуренции, от которых зависит будущее всего человечества. В том числе для России, по своим объективным характеристикам (исторические традиции, природные ресурсы, ВПК и т.д.) справедливо претендующей на роль одного из центров многополярного мира.

История становления социального государства в США и странах Западной Европы напоминает некий диалог между обществом и властью, формировавшийся на фоне объективных условий перехода к постиндустриальному этапу развития. От того, насколько контактными были участники этого диалога, зависела степень эво-люционности данного процесса. XIX век (когда возникла идея о социальном государстве) был для Европы периодом буржуазных революций, веком индустриализации и появления новых общественно-политических сил. К 30-м годам большинство европейских стран были охвачены последствиями промышленного переворота, который начался в Англии еще во второй половине XVIII века. Однако промышленная революция вызвала увеличение числа представителей рабочего класса: многие жители деревни перебирались в города, оказываясь в тяжелейших жизненных условиях, подвергаясь произвольным налогам и штрафам, нарушению трудовых прав. Как следствие, в середине XIX в. во многих странах Западной Европы (во Франции, Германии, Италии, Австрии; чуть ранее, в 20–30-е гг., в Испании, Португалии, Греции) прошла мощная волна революций, получивших в истории общее название – «Весна народов». В этой ситуации правящие элиты были вынуждены пойти на уступки и провозгласить новую миссию государства. Так, в Германии были приняты законы о страховании от несчастных случаев (1883 г.), а также по инвалидности и старости (1889 г.). В Англии в 70-е гг. ХIХ века принимались нормативные акты по обязательному страхованию отдельных категорий рабочих в случае утраты трудоспособности на производстве. В США, вступивших на путь построения социального государства позже, чем страны Западной Европы, фундаментальные основы социального государства закладывались после Великой депрессии, в 1930-е гг., когда Ф. Рузвельт объявил о «Новом курсе для забытого человека».

Таким образом, исходя из самой природы возникновения социального государства его критериями можно назвать уровень и качество жизни населения, а также степень преодоления социального неравенства.

«Государственное управление без оценочной рефлексии не имеет шансов на самосовершенствование и развитие. Качество, как и успешность государственного управления, не может оцениваться без апелляции к какой-либо ценности. Результат государственного управления вне ценностного контекста поставленных целей, сам по себе характеристикой качества не является. В зависимости от целевых ориентиров один и тот же результат может быть оценен прямо противоположным образом. Например, российская приватизация при рассмотрении ее с позиций материальных ожиданий и интересов большинства социума – безусловный провал; тогда как в рамках поставленной цели – скорейшего перехода (любой ценой) к рыночной экономике – это достаточно эффективная управленческая операция» 14 .

Определившись с критериями, мы можем дать оценку эффективности реализации социального государства в России.

Первый критерий социального государства (социальная справедливость) носит глубоко субъективный характер, поэтому оценить его можно только по результатам социологических исследований, которые дают вполне однозначную картину: социальная справедливость – главная потребность российского общества. Так было в 2012 г., когда общероссийские исследования Института социологии показали, что «потребность жить в более справедливом и разумно устроенном обществе» испытывают 33% россиян, что входит в тройку их главных мечтаний, наряду с потребностями «иметь хорошее здоровье» (33%) и «жить в достатке» (40%)15.

Так есть и сегодня… В 2015 году ученые получили «совершенно неожиданные результаты», заключающиеся в том, что «больше всего респондентов (51%) волнует социальная справедливость, в частности, борьба с коррупцией» 16 . 17

М.К. Горшков: «Мы получили совершенно неожиданные результаты . Понятно, что на первом месте финансовое благополучие. Понятно, что в шкале ценностей важное место отводится работе, дружбе и общению, здоровью и красоте. Это характерно для российской ментальности. Но то, что на второе место вышел приоритет – жить в более справедливом обществе, этого мы не ожидали. До какого же градуса остроты надо довести проблему социальной несправедливости, чтобы люди в кризисный период, когда столько серьезных экономических проблем, отдавали приоритет стремлению жить в более справедливом обществе. Власти следует задуматься над этим»17.

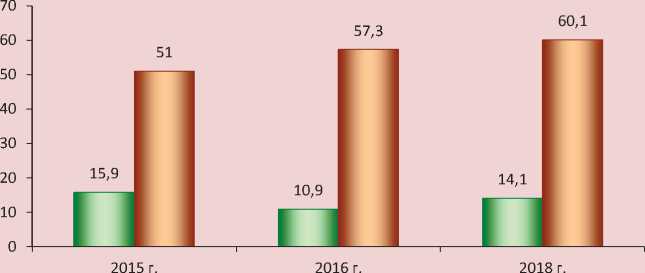

Проведенные нами исследования в целом коррелируют с российскими данными. По мнению более 50% жителей Вологодской области, современное российское общество устроено несправедливо , причем доля разделяющих это мнение имеет нарастающую динамику (рис. 1).

Рис. 1. Как Вы считаете, современное российское общество устроено справедливо или несправедливо?

□ Справедливо □ Несправедливо

Источник: данные опроса ВолНЦ РАН.

Второй критерий социального государства (устойчивое развитие уровня и качества жизни, преодоление социального неравенства) по большому счету тесно связан с динамикой ощущения социальной справедливости и также не позволяет говорить об эффективной реализации принципов социального государства в России.

Авторитетные международные исследования свидетельствуют о том, что «по состоянию проблемы социального неравенства Российская Федерация в 2015 г. достигла уровня 1905 года»

Таблица 1. Динамика доли доходов в России 18

|

Категории населения |

1905 г. |

1990 г. |

2015 г. |

|

10% самых богатых |

45 |

25 |

45 |

|

40% со средним доходом |

35 |

45 |

40 |

|

50% с низким доходом |

15 |

30 |

18 |

|

Распределение национальных доходов до вычета налогов (до уплаты налогов и трансферов, исключая пенсии и страхование по безработице), среди взрослого населения. Скорректированные оценки объединяют данные опросов, налоговых учётов, данные о богатстве и данные национальных счетов. Приближенные оценки полагаются только на независимые данные опросов. Доход супружеских пар, поделённый на 2. |

|||

(табл. 1) 19 . Российские эксперты констатируют, что «высокие оценки россиянами остроты разных типов неравенств, существующих ныне в российском обществе, не оторваны от реальности, а диктуются ею» 18120 . 21

Россияне остро воспринимают неравенства, с которыми они сталкиваются лично или же наблюдают их существование в обществе. При этом наиболее остро воспринимается сегодня неравенство доходов, и острота этого неравенства для населения заметно возросла в ходе кризиса (что неудивительно, так как неравенство в доходах в современной России определяет целый ряд немонетарных неравенств, от которых страдает сегодня население, в том числе – и возможность получить необходимую медицинскую помощь)21.

Таблица 2. Восприятие остроты различных неравенств россиянами, октябрь 2015 г., %* (ранжировано по неравенствам, болезненным лично для респондентов)

|

Неравенства |

Самые болезненные для общества в целом |

Самые болезненные для себя (семьи) |

|

Доходов |

82 |

66 |

|

В доступе к медицинской помощи |

59 |

39 |

|

Жилищных условий |

61 |

30 |

|

В доступе к хорошим рабочим местам |

50 |

23 |

|

В возможностях для детей из разных слоев общества |

31 |

18 |

|

* Данные приведены по работающим россиянам. В вопросе фигурировало 12 вариантов ответов, в таблице представлена первая пятерка. Источник: Российское общество: год в условиях кризиса и санкций: информационно-аналитический материал по итогам общероссийского социологического исследования / ИС РАН. М., 2015. С. 31. |

||

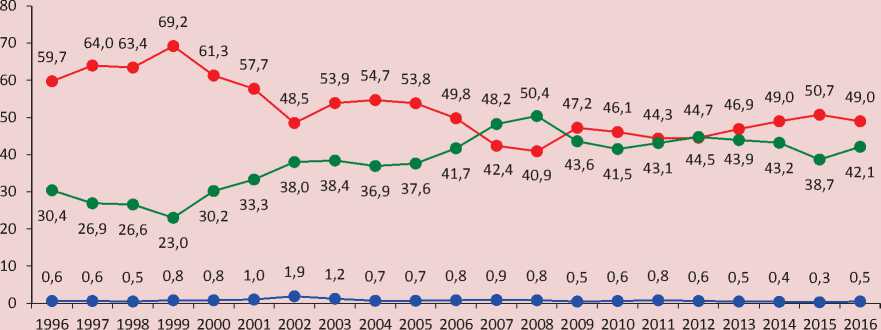

Рисунок 2. Динамика социальной самоидентификации населения (в % от числа опрошенных; формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?»)

—•— Бедным и нищим —•—Людям среднего достатка —•— Богатым

Как видно из данных, представленных в табл. 2, неравенство по доходам воспринимается россиянами острее всего, но это далеко не единственная проблема, волнующая их: среди прочих выделяется болезненное восприятие неравенств в доступе к медицинской помощи, жилищных условий и хороших рабочих мест. «Болезненными для общества» их считают от 50 до 80% россиян.

Многолетний мониторинг общественных настроений, который проводится ВолНЦ РАН на территории Вологодской области, также позволяет убедиться в том, что за десятилетия рыночных трансформаций качественных изме- нений в субъективном ощущении своего материального положения в обществе не произошло: несмотря на то, что доля «бедных и нищих» за последние 20 лет сократилась на 10 п.п. (с 59 до 49%), она по-прежнему превалирует над удельным весом людей, относящих себя к категории «среднего достатка» (49% против 42%; рис. 2). Кроме того, во всем периоде президентских сроков В. Путина (с 2000 г. по настоящее время) отчетливо можно выделить два временных отрезка: если за 1999–2008 гг. доля «бедных и нищих» снизилась с 69 до 41%, то с 2009 г. существенных изменений не происходит (доля «бедных и нищих» стабильно составляет 45–50%).

Таблица 3. Структура наиболее актуальных проблем, волнующих население

|

Проблемы |

1999 г. |

2007 г. |

2012 г. |

2017 г. |

||||

|

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

% |

Ранг |

|

|

Инфляция |

54,5 |

2 |

43,8 |

1 |

55,3 |

1 |

56,5 |

1 |

|

Низкий уровень жизни, бедность |

57,1 |

1 |

40,4 |

2 |

43,2 |

2 |

54,2 |

2 |

|

Расслоение населения на «бедных» и «богатых» |

21,3 |

9 |

31,0 |

4 |

37,5 |

3 |

39,0 |

3 |

|

Коррупция, взяточничество |

14,8 |

11 |

15,0 |

12 |

19,8 |

9 |

23,9 |

4 |

|

Экономическая нестабильность, остановка предприятий |

39,6 |

4 |

14,5 |

13 |

16,5 |

11 |

23,5 |

5 |

|

Социальная незащищенность граждан |

32,5 |

6 |

26,7 |

7 |

22,3 |

8 |

21,5 |

6 |

|

Проблема жилищного обеспечения, низкая доступность жилья |

11,8 |

14 |

31,8 |

3 |

28,6 |

4 |

21,5 |

7 |

|

Неудовлетворительное качество инженерной инфраструктуры (ЖКХ, дороги, транспорт и т.д.) |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

н.д. |

25,3 |

7 |

19,3 |

8 |

|

Политическая нестабильность |

21,9 |

8 |

7,9 |

15 |

11,2 |

16 |

18,9 |

9 |

|

Рост алкоголизма |

15,8 |

10 |

30,9 |

5 |

27,3 |

5 |

17,3 |

10 |

* Ранжировано по данным за 2017 г. В вопросе фигурирует 23 варианта ответов, в таблице представлена только первая десятка.

Источник: мониторинг общественного мнения ВолНЦ РАН.

В структуре наиболее актуальных для населения проблем «тройку» лидеров стабильно составляют «инфляция», «бедность» и «расслоение населения на бедных и богатых», последнее, кстати, за период с 1999 по 2017 г. переместилось в рейтинге наиболее актуальных проблем с 9 на 3 место (табл. 3 ).

Как важно отметить, эксперты, характеризуя причины проблемы неравенства в современной России, утверждают, что оно сформировалось в 1990–2000-е годы22… «В постсоветской России стремительно совершилась финансиализация экономики, ориентированная на вывоз за рубеж капиталов, полученных в России, и размещение их в наиболее прибыльных узлах финансовых потоков мирового сообщества. По компетентной отечественной оценке, за последние 30 лет из России было вывезено более 1 трлн. долларов США, из них примерно половина вращается между оффшорами и российской экономикой»23. При этом и в ближайшие годы позитивных изменений в решении данного острейшего вопроса, судя по прогнозам экспертов, не предвидится: «Социальная дифференциация в 2018 году по сравнению с 2017-м растет. С учетом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018-м, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти»24.

Третий критерий социального государства (целеполагание органов государственного управления) – самый важный, поскольку является источником и первого, и второго критериев. Чтобы оценить его, следует вновь обратиться к Конституции РФ, в которой записано, что «…единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ» (ст. 2). Тем не менее возникают большие сомнения в том, что данная конституционная норма имеет реальное воплощение в жизни.

Вкладка 1

Вкладка 2

|

й |

о X |

о |

О |

< |

го со го -9 о О 9 о го -9 о X |

|

1 ° 1 1 га § Т — 2 ° = § ^ 11 з | ° 2 2 “ s 1 § £ § ° - go ^ §5 ч 5 5 s ь 5 о ГО о 5 Е .га 5 ” ® s s ° ° i I m ° | о 2 5 m со |_ ^ о S — 3 5 cxj оз > и т О m ^ cd см" S i g 1 g co 5 5 ст а о о s 9 g x ro V^T 3 т E “ O co 2 T т C 5 ООО er s er P оз 2 о О cd 03 ^ 2 CD ° 2 2 О О s^x^isi^g. S^S^O-^^^^g 3" = m О ° a 5 co 2 2 2 о a m Хй-7О^гл^тиЗт S 2 — гоЗхглх^озпР 3 оз к h U i 1 i - ^£o^2mm2em J 5 т CO s|Por£m^r ° | ~ШвОИ^~111 p-5mra>g^og§eo0rSo,^ x а E2a:o^ocx2 8^ |“g«S*se;«^4o?4 o ° ° 2 ° О q-L^vd^o-o^^ 1 °Pe” =cEq^ot52-2^o'o^oX ^oca^’—^co 2 i— x о Q 2 03 а^хозсоаго0О_>, c 2 2 3 т ro _ азтет-^сооз^с^^О а2^охсс2^22 ао2^х roooPcdococQ^ro^oPcorr; в-оЗЕЙЗа-гоГО^^га^ ^^ Хооост^охго^-^^Ео^ O = _a^S = = x = o^o = T-_ а_оОо ах готатаго O “vo 2 VO О VO S Оо^^О-оО^О^^ООО-Ооз ^а:2осх_оа:5_пазоа:гоа:х |e |^е^ ^ете^

^Оаз2^3°таО^оЕоо ^2 ^E Ф5 5^2 2 E 3 § о g

E

О о го ЦГОтДРСрор X 03 9 CD 03 03 co \O CD о 03 03 CD co >^^2000^0^1-1=^0^44 roxpioooxooaxxoxx

x:<^xxx |

VO1 X ^ cd ГО CO = OX ^ 03 Л О CO 2 о а о о 1:0 О ■•— аз о а х J 0 3 ^ 5 " сс т аз о ° х CD оз аз о о 2 СО СТ О 03 О 2 а о. \о '° т а ° 2 ■= ° о О Cd О 03 х Q 2 Ё 2 ^ 5 S ° Е “ е g s S „ ™ о cd аз со ос 5 00 о р ” О 1 Х 2 О -г- о ^ О о о "™ И" 1 5 га X ” 5 т о i5 о S edco^x^^4-о о 2 cd со 5 1 S^ 8 §5 ^^ii " 2 5 2 х О 2 CD аз с° а n S о I ^ ^£ ^ S Е 2 Р а. х т со о ° СО |— СО О CD О |

с ^ а: -о аз S о ? ^ 8-аз S '§ 2 ° 5 >= 1 о го о Р ° ™ ё Ч га. о 2 ст" Cd 5 ГО ° 5 3 о о 2 го о § § is 9- ° ? О 03 о го го ° го го о 2 о 3 >> S S О 40 В о Го \О S со ГО ГО X 2 о аз е | е о 2 ° В * | “ ° ? 5 е 1= О 1= |

х 2 s 2 й С ос v 2 ° га са ' 2 с cd Р 2 го ^ о го го о о го аз о s ° Illi g 5 g £ га га £ д 2. о g о га =Е X и 5 2 х о ос S аз з т 8 2 го 03 с- = § о га 2 й га | га о 2 го О о о оз .га 5 ■= >, о s Т cd х 1 х о го ГО О Го аз ” S га е ” >3 § аз 5 ° ° ° S °з га Б ° ™ га аз аз га б Го £ го 2 ГО |— ГО VO о ” о га _О ОС _о 2 о о а Е ГО ГО х го 1 го о m О со аз аз аз О О О О О О О О О х х х со |

В своих регулярных публичных выступлениях Президент РФ В. Путин подчеркивает важность роли общественных инициатив в решении практических вопросов по улучшению жизни в каждом населенном пункте 25 (вкладка 1) . На последнем съезде Общероссийского народного фронта, который прошел в Москве 29 ноября 2018 г., Президент в очередной раз призвал общественников «активным образом включиться» в работу по «контролю, поддержке и участию» в решении актуальных проблем и подытожил: «Если это будет так – а я надеюсь, что так и будет, – тогда мы действительно построим страну, о которой мечтаем» 26 .

Однако, во-первых, спектр вопросов, решаемых ОНФ (даже несмотря на высокую их значимость для конкретных людей), далек от ключевых проблем общества, которые, как мы показали ранее, связаны с высоким уровнем бедности, инфляции и расслоения населения

-

25 См., например:

-

1. « Лично я придаю первостепенное значение налаживанию партнерских отношений между исполнительной властью и гражданским обществом, развитию институтов и структур последнего, развертыванию активной и жесткой борьбы с коррупцией» (источник: Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий (программная статья, 1999 г.).

-

2. «Надо, чтобы все руководители любого ранга: и в президентских структурах, и в Правительстве, чувствовали и понимали, что рядовые граждане внимательно следят за результатами нашей работы и дают свои оценки. Ориентироваться нужно именно на мнение граждан… От того, насколько общество доверяет действиям власти, конечно, зависит наша общая эффективность и конкурентоспособность» (источник: «прямая линия» с Президентом РФ В.В. Путиным от 25.04.2013 г.).

-

3. «Изначально мы планировали Общественную палату России, принципы её формирования и направления деятельности для того, чтобы расширить базу демократии в прямом смысле этого слова, без всяких громких выражений… Она не должна подменять собой ни Правительство, ни парламент, у неё должна быть своя ниша, и эту нишу она занимает. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, это экспертная оценка того, что генерируется как ближайшие и более отдалённые планы, это оценка того, как реализуются эти планы, и прямая связь с людьми, прямая связь с теми, кто ощущает на себе усилия властей по улучшению жизни в стране» (источник: выступление В. Путина на встрече с членами Общественной палаты Российской Федерации 20 июня 2017 г.).

-

26 Стенограмма выступления В.В. Путина на съезде Общероссийского народного фронта 29 ноября 2018 г. // Официальный сайт Президента РФ. Реж. дост.: http://www. kremlin.ru/events/president/news/59260

Для Государственной Думы, чьих депутатов, как утверждает социология, мало кто знает, для компенсации дефицита рядом создали Общественную палату, Общенародный фронт. Туда собрали всех авторитетных людей, умных, сильных. Но полномочий у них – ноль27.

по доходам (вкладка 2) . Ликвидация незаконных свалок, установка пандусов для инвалидов, возвращение конкретному лицу сертификата на материнский капитал, обустройство детских площадок…всё это важно, но всего этого не должно было бы быть при эффективной организации внутренней политики, и, главное, это не решает принципиально вопросы повышения уровня и качества жизни: проблему социального неравенства, достойных пенсий и зарплат, повышения моральной ответственности чиновников, работающих социальных лифтов… 2728

Президент должен заниматься стратегией, правительство должно заниматься хозяйством, а Банк России – финансовой системой. А вот то, что он, делегировав обязанности, не контролирует в должной степени их исполнение и даже мирится с хроническим саботажем своих же «майских указов», – не столько проявление гуманности, сколько глубокий порок всей нашей системы управления. Именно отсюда исходит угроза всему нашему будущему28.

Во-вторых, регулярные проверки исполнения «майских указов», проводимые ОНФ, остаются без внимания, в частности, Президента. Иначе как объяснить тот факт, что даже при неэффективной реализации «майских указов» 2012 г. (табл. 4) , при тех системных недо-

Таблица 4. Сведения о достижении показателей по некоторым поручениям, установленным в «майских указах» Президента РФ

«Компетенция политической элиты – агентов и лидеров перемен, – как отмечают эксперты, – определяется классом задач, горизонтом планирования, подтверждается же она значимостью результата. Проблема предела компетенций правящего слоя в различных политических системах решается по-разному: варьируется состав элиты, вливается свежая кровь, усложняются коды действия и представления о реальности. Либо принимаются меры по ее упрощению. Отсутствие разнообразия сокращает шансы на развитие. При подавлении разномыслия спектр возможностей сужается, качество решений снижается, дефекты накапливаются, контроль доминирует над управ- лением… Результат социальной депривации – эволюционный тупик: невнятность программ, деградация управления, архаизация сообщества и неконтролируемая его хаотизация»30.3132

…Как можно охарактеризовать реакцию на снижение явки со стороны официальных лиц? Ситуацию с явкой на конкретном избирательном участке в Подмосковье в Истре Э. Памфилова прокомментировала как «Сколько придет – столько и придет. Значит это активные, ответственные граждане, которым не все равно, что происходит в стране и области»31. Такое заявление можно назвать, как минимум, странным; ведь при игнорировании мнения, по сути, 60% граждан (не явившихся на выборы 9 сентября) сложно говорить о какой-то ориентированности власти на национальные интересы (впрочем, также как при игнорировании мнения 90% россиян по поводу пенсионной реформы)32.

Та же линия прослеживается и в отношениях власти с более широкими слоями российского общества. Так, в преддверии губернаторских выборов 2018 года Правительство отклонило предложение «Справедливой России» о перенесении Единого дня голосования с сентября на октябрь из-за того, что «сентябрь – крайне неудачный месяц для голосования. Многие россияне в это время еще не вернулись из отпусков. Кроме того, дачники и садоводы заняты на своих приусадебных участках. Им в это время совсем не до выборов» 33 .

Инициатива КПРФ по проведению референдума о пенсионной реформе (пожалуй, самое громкое событие уходящего года, затронувшее практически всех граждан нашей страны) была отклонена с формулировкой: «Гражданам надо обладать специальными знаниями, чтобы разобраться в содержании данного вопроса»34, несмотря на то что планируемый для голосования на референдуме вопрос был, на наш взгляд, совершенно понятен: «Согласны ли Вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?».

Этот весьма показательный эпизод из жизни общества и власти в России, по понятным причинам, не освещался широко в средствах массовой информации, хотя в середине года казалось, что может быть важнее данного референдума, являющегося, по сути, единственной легальной и легитимной возможностью общества повлиять на правительственное решение, против которого выступило почти 80% россиян 35 . Зато на протяжении последних месяцев в СМИ регулярно освещается ход общественного голосования за выбор новых названий российских аэропортов – вопрос, который, по-видимому, не требует от населения «специальных знаний»… 36

В последнее время мы наблюдаем, как формируются и дистанцируются два лагеря, декларирующие разные взгляды на жизнь страны. В одном оказывается элита. В другом – гражданское общество. Когда премьер-министр Дмитрий Медведев говорит о нашей «сильной экономике быстро развивающейся страны» и растущих второй год реальных доходах населения, а человек считает, сколько остается на жизнь после выплат по кредиту и ЖКХ, дистанция между этими лагерями растет. Когда чиновники учат, что государство народу ничего не должно, призывают оплатить ремонт туалетов в школах и сесть на диету и «макарошки», а налоги и пенсионный возраст тем временем повышаются, стороны вовсе перестают понимать друг друга. Наконец, если по телевизору нас уверяют, что из-за злого Запада нам надо крепче затянуть пояса, а команда переговорщиков давно пустила на этом Западе корни, возникает и вовсе опасное для жизни страны непонимание между властью и народом36…

Кроме того, в 2018 г. участились и случаи откровенно пренебрежительных высказываний и поступков по отношению к людям со стороны чиновников всех уровней власти. Это, например, чиновники, которые «незаконно премируют себя 39 раз на общую сумму более 108 тысяч рублей с присвоением себе чина советника муниципальной службы 2-го, а затем и 1-го класса» 37 . Госслужащие, которые «передают частной компании муниципальную собственность, нарушая при этом все действующие требования и процедуры 38 . Представители власти, предлагающие многодетным матерям сдавать детей в детский дом на период выплаты ипотечного кредита 39 . Лидеры так называемой «золотой молодежи» и «управленческого резерва», которые уже в 27 лет становятся главой Департамента молодежной политики, а добившись этого, теряют чувство контроля, заявляя: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно – вам должны ваши родители. Они вас родили, государство их не просило вас рожать» 40 .

Подобные неосторожные высказывания чиновников как минимум свидетельствуют об элементарной потере самоконтроля, очевидно, на фоне длительной, возможно, многолетней безнаказанности за проведение политики, соответствующей степени их моральной ответственности (а точнее – безответственности) перед обществом. В иных случаях такие вещи «вскрываются» бла годаря активности общественников и силовых структур. Так, например, в результате массовых следственных мероприятий, проведенных в апреле и октябре 2018 г., были выявлены крупные коррупционные сети в администрации г. Сочи; арестованы застройщики и чиновники, включая вице-мэров, руководителей департа-ментов…41

Почему таких изречений из уст представителей власти стало много именно сейчас, в 2018 году? Причина кроется в экономическом кризисе, который никуда не делся. Денег в стране становится меньше, реальные доходы не растут (а чаще всего падают). И вот тут встает вопрос: доходы должны падать у всего общества в целом или только у отдельных групп (сословий)? И оказывается, что представители властного сословия, всевозможные «государевы люди», совсем не согласны на падение своих доходов. Они не готовы отказываться от достигнутого уровня потребления. Но денег, как уже говорилось, в стране стало меньше – а значит, средства на поддержание своего благосостояния можно взять только у обычных людей (податного сословия)… Разумеется, отдельных чиновников за такие фразы будут наказывать, увольнять и высмеивать. Но они не перестанут говорить это, поскольку их задача – приучить людей к мысли о том, что «государство вам ничего не должно». Если эту мысль повторить тысячу раз из разных уст, рано или поздно народ к ней привыкнет. Во всяком случае, власть на это очень надеется 41.

Однако всё это – «верхушка айсберга», свидетельствующая лишь о том, насколько глубоко частные интересы укоренились в системе государственного управления, призванной (по идее) служить народу и защищать интересы социума. Что не удивительно, ведь «образцы» такого поведения задаются на самом верху, на федеральном уровне.

Здесь можно вспомнить и знаменитое «Денег нет, но вы держитесь» самого Председателя

Правительства Д. Медведева42, и призывы Г. Грефа отдавать стариков в дом престарелых43 … В этот же ряд можно поставить ситуацию, когда на волне широкомасштабного обсуждения пенсионной реформы депутаты Государственной Думы решают «начать с самих себя и внести изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы по отмене себе пенсионных преференций»44, особо акцентируя внимание на том, что «этот законопроект удовлетворяет один из главных запросов современных россиян – на справедливость»45. Однако после официального принятия закона о повышении пенсионного возраста46 депутаты устанавливают, что отказываться от преференций они могут добровольно, то есть по желанию47. Подобные случаи, возникающие на всех уровнях власти, приводят к соответствующей ответной реакции со стороны общества: так, по данным проведенных нами исследований, за период с 2011 по 2018 г. доля жителей Вологодской области, считающих, что они не могут повлиять на положение дел в стране, увеличилась с 67 до 73%.

Таким образом, оценка эффективности реализации ключевых критериев социального государства показывает, что данная норма Конституции РФ если и выполняется, то скорее имитационно, чем эффективно. «Социальное государство – полузабытый конституционный принцип Российской Федерации» 48 . «Народ России, как и прежде, живет не по Конституции, а при ней, около нее» 49 . 50

Проблема экономики не в дешевой нефти или санкциях, а в том, что вся деятельность либералов, сидящих на ключевых постах в правительстве Медведева и в Банке России Набиуллиной, насколько можно судить по их действиям, подчинена задаче блокировать развитие нашей страны. И в целом, поскольку мы их терпим, им это удается… Наша «офшорная аристократия» – это люди, у которых все активы и вся жизнь на Западе, и они управляют Россией если не как оккупированной территорией, то в режиме внешнего управления, вахтовым методом. Но это все-таки касается не всей правящей тусовки, а только либеральной ее части. Либералы и в оппозиции, и во власти, которые искренне веруют в то, что государство должно служить не народу, а глобальному бизнесу, – хотят полного подчинения России Западу50….

Однако это не означает, что за четверть века, прошедшие с момента принятия главного документа страны, он исчерпал свою состоятельность и требует коренного пересмотра. Напротив, построение социального государства – это вопрос будущего, и пока что мы лишь в начале данного пути. «Сохранение асоциального неравенства доходов уже в ближайшем будущем может привести к значительному снижению доверия всем высшим органам власти, уровня самодостаточности российского общества. В этом не заинтересованы ни органы власти, ни бизнес, включая корпоративно-олигархический. Ради самосохранения им предстоит пойти на компромисс с большинством населения. Основным способом такого компромисса может стать формирование социального государства, опирающееся на российские (общие и регионально особенные) и учитывающее исторически апробированные зарубежные его формы и методы»51.

«Игнорирование норм Конституции – вопрос исключительно к представителям компрадорской элиты, сознательно отдающим приоритет своим частным интересам в ущерб интересам российского общества. И вопрос к «центральной государственной власти – президенту и парламенту, в полномочиях которых всё» 52 .

Историческая задача, которая стоит сегодня перед Президентом, заключается в том, чтобы создать условия для эффективного перехода страны на новый этап развития, который, безусловно, связан с основными принципами социального государства. Для этого необходимо проявить политическую волю и принять непростые, но давно назревшие решения – о законе, регламентирующем созыв Конституционного Собрания; об ответственности чиновников за действия, ограничивающие конституционные

…Мы в России частенько болеем раздвоением, параллелизмом, дублированием. У нас только один государственный пост, институт не раздваивается – это президент… Ни фиктивность, ни бедные пенсионеры, ни плохое образование – Конституцию само по себе не поменяет, потому что надо менять политику правительства53.

права и свободы граждан; о механизмах реально работающего общественного контроля за принятием управленческих решений на всех уровнях власти.

Пока подобные решения Президентом не приняты, говорить о том, что в России существует или хотя бы намечается устойчивый вектор движения к социальному государству, не приходится. И до тех пор, пока внутренней, в том числе социальной и экономической, политикой занимаются люди, рассматривающие общество исключительно как источник пополнения собственных карманов, а не как «единственный источник власти в стране» (как это предписывает Конституция), будущее социального государства в России и будущее ее самой останутся под большим вопросом.

Список литературы "Российская федерация - социальное государство"? Оценка 25-летних итогов реализации статьи 7 Конституции РФ

- Тавадов Г.Т. Этнология. Современный словарь-справочник. М., 2007. 704 с.

- Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.). Реж. дост.: http://www.constitution.ru.

- О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683.

- Социальная справедливость в русской общественной мысли [колл. моногр.] / отв. ред. Ю. Б. Епихина. М.: Институт социологии РАН, 2016. 219 с.

- Козлов М.И. Социальная справедливость в контексте русской традиции / М-во образования и науки РФ, Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. проф. образования «Сев. (Аркт.) федер. ун-т». Архангельск, 2010 (КИРА). 202 с.

- Платонов О.А. Русская цивилизация. M. 1995.

- Захарьян Д.А. Социальное государство: основные этапы развития и современное состояние // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2016. С. 649-658.

- Сулакшин С.С. Качество и успешность государственных политик и управления // Серия «Политическая аксиология». М.: Научный эксперт, 2012. 496 с.

- О чём мечтают россияне: идеал и реальность / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е.Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013. 400 с.

- Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From soviets to oligarchs: inequality and property in Russia, 1905-2016 // National Bureau of economic research. Cambridge: MA August, 2017.

- Российское общество: год в условиях кризиса и санкций: информационно-аналитический материал по итогам общероссийского социологического исследования / ИС РАН. М., 2015. 48 с.

- Цели устойчивого развития ООН и Россия: доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / под ред. С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева; Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 2016. 293 с.

- Лапин Н.И. Формирование социального государства - способ успешной эволюции общества // Социологические исследования. 2018. №8. С. 3-11.

- О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий: ФЗ от 03.10.2018. №350.

- О внесении изменений в статьи 2 и 29 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»: ФЗ от 12.11.2018 №408-ФЗ.