Российская государственность в условиях угрозы "истления элит"

Автор: Ильин Владимир Александрович, Морев Михаил Владимирович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Эффективность государственного управления. От главного редактора

Статья в выпуске: 6 т.13, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой заключительную часть цикла публикаций «От главного редактора», вышедших в 2020 году на страницах журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз». Ее центральной проблемой является неудовлетворительное качество властвующих элит в России, что на протяжении практически всего постсоветского периода выступает главной проблемой пробуксовывания реформ и достижения целей национального развития. Авторы анализируют причины данного явления; приводят экспертные оценки и статистические сведения, позволяющие оценить сегодняшнее состояние властвующих элит в стране. Исследуются тенденции общественных настроений как показатель негативных последствий неэффективности государственного управления и нереализованности социальных ожиданий от власти и лично от главы государства. Значительное внимание в статье уделено содержанию и результатам антикоррупционной кампании, активизированной Президентом РФ в середине 2010-х гг. С этой целью анализируются данные ежемесячных отчетов Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности в Российской Федерации за период с 2003 по октябрь 2020 г., статистика Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о состоянии судимости в России за период с 2012 по 1 полугодие 2020 г., материалы средств массовой информации, мнения экспертов. По результатам исследования авторы приходят к выводу о необходимости перехода от эпизодических, «показательных» уголовных дел, мотивом которых чаще всего выступают внутренние политические процессы, к системной профилактической работе по национализации властвующих элит, целью которой является не поддержание баланса интересов внутри элитарных групп, а решение ключевых задач национального развития: достижение социальной справедливости, снижение неравенства, динамичный рост уровня доходов и качества жизни широких слоев населения. Именно такой подход в наибольшей степени соответствует новой социально ориентированной Конституции 2020 г. и, в конечном итоге, позволяет рассчитывать на преодоление накопившихся в системе государственного управления проблем, а также развитие российской государственности в цивилизационно-историческом контексте.

Властвующие элиты, олигархический капитализм, коррупция, эффективность государственного управления, цели национального развития, президент рф, общество

Короткий адрес: https://sciup.org/147225298

IDR: 147225298 | УДК: 323.2 | DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.2

Текст научной статьи Российская государственность в условиях угрозы "истления элит"

Представленная статья завершает цикл публикаций рубрики «От главного редактора», начатый в феврале 2020 года1. Его отличительная особенность обусловлена двумя факторами.

Во-первых, спецификой времени, в которое мы сегодня живем. Речь идет не только о глобальной пандемии, форсировавшей многие наболевшие проблемы мировой цивилизации и продолжающей оказывать существенное влияние на практически все аспекты индивидуальной и общественной жизни, но и об особенностях электорального цикла в России, которая (напомним) впервые за последние 20 лет столкнулась с ситуацией окончания президентских сроков В.В. Путина. С учетом исключительной роли его личности в новейшей истории, оценках общественного мнения и действующей системе государственного управления это не могло не привести к определенным последствиям, выразившимся, прежде всего, в том, что система государственного управления «пришла в движение» и Президент, всегда занимающий в ней место главного арбитра и баланса интересов, стал утрачивать контроль как над патриотическим, так и над либеральным блоком2.

Второй аспект, объединяющий публикации «От главного редактора» 2020 года в отдельный цикл, заключается в повышенном внимании авторов к общественной и политической жизни в условиях изменений Конституции РФ, вступивших в силу после общероссийского голосования 1 июля 2020 г. Содержательная суть поправок, их обсуждение в экспертном сообществе, реакция широких слоев населения и, наконец, конечные результаты народного волеизъявления, о которых стало известно в начале июля, выступали предметом нашего анализа с того момента, как Президент инициировал изменения к Основному Закону 15 января 2020 г. в ходе своего ежегодного обращения к Федеральному Собранию.

Кратко напомним алгоритм изложения общей идеи всего цикла.

Первая статья «Ещё один шаг к “долгому государству” В. Путина» (Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 1. С. 9–33) была посвящена анализу инициатив Президента, озвученных им в ходе очередного Послания Федеральному Собранию РФ (15 января 2020 г.), после чего в российском правительстве произошли значимые кадровые изменения (в частности смена Председателя кабинета министров), а в обществе началась широкомасштабная подготовка к внесению изменений в Основной Закон страны – Конституцию РФ.

Содержание второй статьи «Эффективность “ручного” управления государством. Проверка на прочность – 2020» (Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 2. С. 9–24) во многом продиктовано «первой волной» эпидемиологического кризиса, с которой столкнулись Россия и большинство стран мира в феврале – марте 2020 г. При этом под «проверкой на прочность» мы подразумевали испытания, выходящие далеко за пределы вопросов здравоохранения и сохранения народонаселения. Акцент был сделан именно на том, что настоящая «проверка на прочность» начнется после преодоления острой фазы эпидемиологического кризиса, поскольку глобальная пандемия, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 г., внесла системные изменения в образ жизни каждого конкретного человека, стратегию ведения государственной политики большинства стран, принципы устройства всей мировой цивилизации.

Третья статья «Кредит доверия Президенту подтвержден. Достижение целей социально-экономического развития до 2024–2030 гг. в тумане» (Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 4. С. 9–37) посвящалась анализу результатов общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое состоялось 1 июля 2020 г. Нами были приведены фактологические данные и экспертные оценки, доказывающие, что, несмотря на поддержку большинством россиян предлагаемых изменений, общественного консенсуса вокруг новой Конституции главе государства достичь так и не удалось.

В четвертой статье «В России буксует “решительный прорыв”, объявленный В. Путиным в

2018 году» (Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 5. С. 22–54) мы рассмотрели изменение Конституции с цивилизационно-исторической точки зрения, как один из этапов многолетнего процесса выстраивания новой, постсоветской государственности, который был начат Президентом еще в 1999 году и с тех пор продолжает реализовываться через его непосредственные инициативы («мюнхенская речь» 2007 г., «валдайская речь» 2011 г., вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации (2014 г.), «идея прорывного развития» (2018 г.), изменения в Конституции (2020 г.)).

Основываясь на экспертных оценках, данных статистики и многолетних социологических измерений общественного мнения, мы пришли к выводу о том, что этот исторический, последовательный процесс начал пробуксовывать после того, как российское общество перестало ощущать реальные изменения в динамике уровня и качества жизни, обещанные Президентом в 2012 году (они должны были произойти до 2018 г. 3 , однако позже были перенесены на период 2018– 2024 гг. 4 , а затем отложены до 2030 г. 5 ).

Как следствие, мотиватором социальной консолидации и духовного порыва (каким выступили, например, события «крымской весны») не стала и инициатива В.В. Путина по изменению Конституции РФ, хотя, безусловно, она целиком и полностью соответствовала ожиданиям граждан на укрепление основ социального государства.

Пятую, заключительную часть цикла, которую мы назвали «Российская государственность в условиях угрозы ”истления элит”», мы решили посвятить поиску ответа на вопрос, в чем причина многолетнего пробуксовывания реализации целей национального развития и основных инициатив главы государства?

При этом, используя выражение «истление элит», мы обращаемся к цитате одного из наиболее известных российских политологов и специалистов по отечественной истории

С.Е. Кургиняна, понимавшего под «истлением» ситуацию, когда в кризисный для страны момент элита фактически «отворачивается» от главы государства, а вместе с ним – от национально ориентированных и патриотических ценностей.

«В 1991 году оказалось, что из 10-миллионной КПСС нет и 500 тысяч, готовых бороться за СССР. Да что там 500 тысяч! Вся элита, истлев, разбегается по банкам и фирмам – и на этом все кончается. Точно так же произошло и в феврале 1917 года. Вдруг оказалось, что царя могут поддержать два человека из элиты – граф Келлер и Хан Нахичеванский. А все остальные расползаются, как тараканы, кто куда. Именно это называется “истлением”» 6 .

В формулировку «истление элит» мы вкладываем несколько более широкий смысл и объединяем ею ряд других проблемных моментов, которыми С.Е. Кургинян характеризует современные российские элиты на протяжении, как минимум, последних 12 лет. Речь, в частности, идет не только о поведении элиты в условиях кризиса, но и о том, что на протяжении всего постсоветского периода «представители отечественных элитных кругов продолжают оставаться сторонниками компрадорской идеи, воспринимая страну, в которой они живут, исключительно в качестве источника заработка»7, а также о том, что «сегодняшняя элита колеблется между западничеством и государственностью, пытается сочетать все более несочетаемое»8.

Таким образом, в центре внимания заключительной части цикла находятся властвующие элиты страны, их моральные качества и приоритеты, являющиеся (как мы отметили в предыдущей статье) основной причиной пробуксовывания целей национального развития и, в частности, задач, для реализации которых создавались нацпроекты: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, повышение ожидаемой продолжительности жизни, обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также уровня пенсионного обеспечения, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий 9 и многих других.

Следует отметить, что, анализируя властвующие элиты 10 , мы говорим о людях, обладающих богатством, властью и самое главное – прямо или косвенно участвующих во властных процессах. При этом речь идет преимущественно о трех типах властвующих элит11:

V политическая элита, представляющая федеральный уровень системы государственного управления;

V бюрократическая (или административная) элита, представляющая региональный и муниципальный уровни управления, которые вместе с федеральным уровнем образуют единую систему «публичной власти»12;

V экономическая элита, состоящая преимущественно из владельцев крупного капитала, банков, корпораций и т. д. (как отмечают эксперты, «в настоящее время очень трудно провести границу между политической и экономической элитой, ведь большинство современных политиков, так или иначе, обладают крупным финансовым капиталом и участвуют в экономической жизни страны»13.

Несоответствие интересов перечисленных выше групп целям национального развития – проблема, которая, в принципе, носит общемировой характер. Говоря о качестве современных элит, эксперты отмечают: «Правительства в подавляющем большинстве случаев состоят

«Возможности элитарности имеют явные тенденции к уменьшению как в количественном, так и в качественном аспектах: остаются богатство, деньги и основанная на них власть над другими людьми. Такого рода элита с выхолощенным содержанием – псевдоэлита, или квазиэлита. Она не обладает качествами подлинного лидерства и поэтому не в состоянии возглавить общество в его движении по пути усовершенствования. Она успешна лишь в деле манипулирования обществом, для чего разрабатываются все более ухищренные технологии. Результатом ее работы общество не может быть удовлетворено, потому что квазиэлита не дает людям представления о будущем.

Благосостояние и успех; комфорт и богатство – это только предпосылки будущего, которого, кстати, в условиях жесточайшей конкуренции и уже ощутимой ограниченности материальных благ может не быть. Мы все больше живем в страхе перед таким будущим» 14 .

из людей, не всегда способных понять и тем более принять глубокие мысли, идеи, многие из которых касаются чаще перспективы, а не сиюминутных обстоятельств. Политики не справятся с задачей оздоровления общества и людей, прежде всего в силу их неукротимой жажды власти, которая чаще всего принимает иррациональный характер. К тому же, приобретая вожделенную власть, они деформируются и становятся опасными»15.

Исключительный характер «тормозящей» национальное развитие роли властвующих элит в XXI веке носит во многом инструментальный характер. Речь идет о небывалом росте инфор-

С. Белковский: « Залоговые аукционы – это никакая не ошибка, потому что это было сделано сознательн о. Это была бесплатная раздача государственной собственности в руки определенных лиц...»

Ю. Болдырев: « Это, безусловно, преступление, а сознательное, целенаправленное преступление хуже любых ошибок. Ошибки можно исправить. Преступления исправить сложнее, тем более спустя четверть века... К власти пришла команда, поставившая перед собой цель: личное обогащение, создание клана, который удержит дальше власть любым путем...»

В. Иноземцев: «Экономически мы создали ту структуру, которая фактически исключила возможность дополнительной конкуренции. Сейчас много пишут о том, сколько предприятий погибло в 90-е годы. В 2000-е годы... Мы поэтому фактически не видели того промышленного развития, которое происходило и в Восточной, Центральной Европе после коммунистического периода, не говоря уже про Китай, экономику Восточной Азии. То есть, по сути, мы полностью поставили перед собой шлагбаум для выхода за пределы производственной активности советского периода и даже гораздо ниже во многих отраслях сегодня, и не будет больше» 16 .

мационных технологий и возможностей удаленной коммуникации, благодаря которым представители глобального капитала (как и в целом адепты глобализма) не просто получают повышенные возможности для продвижения своих идей и реализации финансовых целей, а становятся доминирующей силой, субъектом, определяющим вектор мирового развития, способным прямо или косвенно влиять на политику почти любого государства. Противостоять этой силе, то есть фактически отстаивать национальные, а не глобальные интересы (особенно в условиях, когда глобальная сеть Интернет есть в каждом доме) можно только в условиях жесткой национально ориентированной политики, некоторой «закрытости» и жестких политических решений (как, например, в Китае).

В современной России это фактически невозможно, поскольку значительная часть действующей системы государственного управления формировалась еще в 90-е гг., когда развал Советского Союза спровоцировал появление в отечественной системе государственного управления «фантомных»17 личностей и «фантомной» идеологии.

Именно тогда, в 90-е гг., в России сформировалась система «олигархического капита-лизма»18, о которой мы писали в одной из наших предыдущих статей19 и которая стала уникальной для нашей страны. Прямая наслед-

«Ни одна из стран, в которых произошла социалистическая революция, не вернулась в дореволюционное прошлое и не провозгласила своей целью строительство капитализма. Кроме Китая, это Вьетнам, Лаос, Куба. Они развиваются по китайской модели, строят многоукладную экономику, кто успешнее, а кто и не очень, но не отрицают социализм, а дают ему новое прочтение…

И лишь Россия, так много заплатившая в борьбе за социализм, вернулась к капитализму первоначального накопления, отягощенному многочисленными пороками. То есть те страны пошли вперед, а мы вернулись назад.

Если верно утверждение, что именно базис формирует надстройку, то трудно ожидать, что элита такой страны способна выработать оптимальную модель общественного развития. Поэтому бессмысленно ставить вопрос, что мы строим и куда идем. Мы плывем по течению. При этом больше смотрим в прошлое, чем в будущее» 20 .

ница Советского Союза, Россия, взяв курс на строительство капитализма, фактически развернулась на 180 градусов в политике, экономике, социокультурном контексте, образе жизни и мысли большинства россиян. Даже несмотря на формально сохранившуюся в Конституции РФ 1993 г. запись о «социальном государстве», проведенное уже в наше время (в 2017 г.) исследование доходного неравенства Пикетти показало, что за 25 лет существования России как постсоветского государства в ней «ликвидировались все позитивные достижения социалистической революции 1917 года»21.

Это подтверждается сегодняшними исследованиями социологов, фиксирующих, что потребность в социальной справедливости для современного российского общества стоит в одном ряду с первичными по пирамиде Маслоу потребностями в еде и здоровье22. Многие эксперты видят позитивный момент в том, что современное российское общество консолидируется на основе национальных интересов и ценностей социального государства (что, кстати, легло и в основу новой Конституции РФ 2020 г.). С этим сложно не согласиться, однако нужно понимать, что консолидация общества основана не на самой социальной справедли-

«…попытки пересмотра итогов приватизации натолкнутся на многие ограничения, связанные с доминирующей ролью в экономике России “капитализма для своих”. Институт нелегитимной собственности в таких условиях обеспечивает воспроизводство коррупционных властных отношений ограниченной группы лиц, а не устойчивое в долгосрочном периоде социально-экономическое развитие, экономический рост и модернизацию экономики…

“Капитализм для своих” в современной России выработал определенную систему базовых ценностей. Эту систему с известной степенью точности можно назвать антинациональной» 23 .

вости, которая должна бы являться основополагающим принципом судебной системы, распределения национального дохода и других аспектов государственного управления, а на потребности в ней, то есть на «дефиците» социальной справедливости в реальной жизни и существовании ее лишь в декларативной форме.

«Современный капитализм делят на “правильный”, способный обеспечить честную конкуренцию, и на “неправильный” с нечестной конкуренцией, при котором экономика имеет государственный “двигатель”. Его еще называют “крони” (crony), кумовским капитализмом. Эта модель капитализма в наибольшей степени распространена в развивающихся странах и дискредитирует свободную рыночную экономику...

Кумовской капитализм – это когда принятие государственными структурами решений подразумевает получение льготных кредитов и лицензий друзьями, знакомыми власть имущих и близкими к ним компаниями. А также ограничение возможностей других компаний способствует установлению монополий в определенных отраслях экономики. Выработанные в рамках этих действий решения формально не нарушают закон и не считаются коррупцией, но по сути своей являются узаконенным воровством.

Термин кумовской капитализм (crony capitalism) впервые появился во время азиатского экономического кризиса 1997–1998 годов. Исследователь Э. Макинтайр (Andrew MacIntyre) из Калифорнийского университета на примере Таиланда и Индонезии объясняет, что кумовской капитализм стал основной причиной кризиса. Огромное количество горячих денег (hot money) положило начало кризису, захватившему большую часть стран Юго-Восточной Азии. Стремление за кратчайший срок заработать прибыль на разнице процентных ставок взвинтило цены на рынке капитала, и образовавшийся экономический пузырь погрузил азиатские государства в глубокий кризис. Руководства этих стран занимались инвестиционной деятельностью, перемещали огромные денежные средства, привлекая к участию в этом своих родственников и друзей (cronies)» 24 .

Таким образом, характер властвующих элит, пришедших на смену, а точнее выросших из недостатков советского периода, и доминирующая (в том числе благодаря техническим возможностям) роль глобального капитала – вот те исключительные исторические условия, в которых действует В.В. Путин и которые обусловливают «олигархический капитализм» как непременный атрибут системы государственного управления на протяжении всего постсоветского периода.

Тот факт, что он был, есть и продолжает укреплять свои позиции, наглядно демонстри- руют разные источники: и отечественная статистика, и зарубежные исследования. Так, если в 90-х гг. «олигархический капитализм» в России только формировался, то в 2014 г. Россия заняла второе место по объему «кумовского капитала», а в 2016 г. – поднялась на первое25 (табл. 1).

В 2020 году вышел первый доклад по результатам исследования качества элит, проведенного Университетом Санкт-Галлена (Швейцария), Московской школой управления «Сколково» и компанией dxFeed Solutions. В рамках данного исследования 32 страны мира были ранжированы по сравнительному индексу качества элит

Таблица 1. Индекс «кумовского капитализма» (crony-capitalism index)

|

Страна |

Рейтинговое место в 2014 г.* |

Рейтинговое место в 2016 г. |

2016 г. к 2014 г. (+/–) |

|

Россия |

2 |

1 |

+1 |

|

Малайзия |

3 |

2 |

+1 |

|

Филиппины |

6 |

3 |

+3 |

|

Сингапур |

5 |

4 |

+1 |

|

Украина |

4 |

5 |

-1 |

|

Мексика |

7 |

6 |

+1 |

|

Индонезия |

10 |

7 |

-3 |

|

Турция |

14 |

8 |

-6 |

|

Индия |

9 |

9 |

0 |

|

Тайвань |

8 |

10 |

-2 |

|

Китай |

19 |

11 |

+8 |

|

Тайланд |

16 |

12 |

+4 |

|

Южная Африка |

12 |

13 |

-1 |

|

Великобритания |

15 |

14 |

+1 |

|

Бразилия |

13 |

15 |

-2 |

|

США |

17 |

16 |

+1 |

|

Аргентина |

11 |

17 |

-6 |

|

Франция |

20 |

18 |

+2 |

|

Япония |

21 |

19 |

+2 |

|

Южная Корея |

22 |

20 |

+2 |

|

Польша |

18 |

21 |

-3 |

|

Германия |

23 |

22 |

+1 |

|

* В 2014 году рейтинг стран по уровню «кумовского капитала» возглавил Гонконг, который в 2016 г. в исследовании не участвовал. |

|||

(Elite Quality Index, или индекс качества элит26). И хотя подобные рейтинги, на наш взгляд, весьма условны (поскольку не учитывают многие территориальные, климатические, демографические и иные условия отдельных государств), нельзя не отметить, что Россия в этом списке оказалась на 23 месте (48,9 балла). Как отмечают эксперты, она «катастрофически отстает» по таким показателям, как «способность выстраивать работающие институты, ориентация на долгосрочное развитие, своеобразный альтруизм... Во многом это – наследие переломной эпохи 90-х, когда значение государства, общенародного хозяйства, совместного будущего резко обесценилось… Государственные институты были приватизированы и работали в частных интересах, силовые структуры – деморализованы, суверенная внешняя политика – парализована. Немалая часть той элиты, что пришла для реализации исключительно частных амбиций в политике и бизнесе, до сих пор остается у руля страны, значительной ротации и зачистки не произошло до сих пор» 27.

Таким образом, международные исследования и оценки российских экспертов позволяют говорить о том, что, несмотря на серьезные прорывы, которых России удалось достичь по многим показателям (таким как геополитический статус, состояние ВПК и т. д.) в течение постсоветского периода, качество элит не соответствует государству, способному претендовать на роль одного из центров многополярного мира, и делает архисложным реалистичность перспектив достижения целей «прорывного развития», о которых говорил В.В. Путин во время «предвыборного» Послания Федеральному Собранию в 2018 году.

По большому счету о том же самом свидетельствуют и данные российской официальной статистики, что мы можем заключить по итогам проведенного анализа динамики преступлений «против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» (или, как чаще называют, «должностных преступлений»28).

Таблица 2. Изменение уровня отдельных видов преступлений экономической направленности в Российской Федерации в 2003–2020 гг. (на 100 тыс. чел. нас.)

|

Вид преступлений |

Изменение (+/–) |

|||

|

Изменение среднегодовых данных |

2019 г. к 2018 г. |

янв. – окт. 2020 г. к янв. – окт. 2019 г. |

||

|

2008–2012 к 2003–2007 гг. |

2013–2017 к 2008–2012 гг. |

|||

|

ВСЕГО преступлений экономической направленности, из них: |

-87,06 |

-134,95 |

-3,04 |

-0,66 |

|

тяжкие и особо тяжкие |

-11,98 |

-48,35 |

-0,95 |

+0,08 |

|

коррупционной направленности* |

н.д. |

-13,48 |

+0,14 |

+0,24 |

|

против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления |

+3,43 |

-12,78 |

+0,47 |

+0,46 |

|

из них: связанные со взяточничеством |

+1,38 |

-0,87 |

+0,93 |

+0,41 |

|

Для справки: численность населения РФ (тыс. чел.)** |

+128458,5 |

+2478,08 |

-100 |

-32 |

* Данные доступны с 2012 г.

** По данным на 1 января каждого года (Источник: Демографический ежегодник России; оперативная информация Федеральной службы государственной статистики .

Представлена только динамика изменений. Полная информация (абсолютные (число случаев) и относительные (на 100 тыс. чел.

нас.) данные) – во вкладке 1.

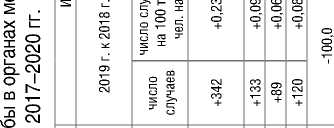

Результаты анализа статистики за период с 2003 по 2020 год позволяют сделать следующие выводы:

-

1. Рост уровня должностных преступлений в стране приходится на период президентского срока Д. Медведева и мирового финансового кризиса 2008 года. В 2008–2012 гг. по сравнению с предыдущей «пятилеткой» (2003–2007 гг.) уровень преступлений «против государственной власти» возрос с 22,7 до 26,13 на 100 тыс. чел. населения; случаев взяточничества – с 6,79 до 8,17 на 100 тыс. чел. (табл. 2, вкладка 1 ).

-

2. В период с 2013 по 2017 год (то есть во время III президентского срока В.В. Путина) уровень должностных преступлений снизился почти в два раза (с 26 до 13 на 100 тыс. чел. населения); случаев коррупции – с 96 до 47; взяточничества – с 7 до 5 на 100 тыс. чел. (см. табл. 2, вкладку 1). По-видимому, это стало следствием активизации антикоррупционной кампании.

-

3. Однако в последнее время (2018–2019 гг.; январе – октябре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.) существенных изменений в динамике уровня должностных престу-

- плений фактически не наблюдается (см. табл. 2, вкладку 1). Общее число преступлений «против государственной власти» составляет 9 на 100 тыс. чел. населения; коррупционных – 16, случаев взяточничества – 6.

-

4. В последние три года (2017–2019 гг.) в стране стабильно увеличивается число случаев преступлений, связанных со взяточничеством: в 2017 г. – 1,55 на 100 тыс. чел. населения; 2018 – 1,78; 2019 – 2,16 (см. табл. 2, вкладку 1).

-

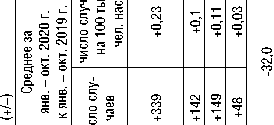

5. Также обращает на себя внимание динамика экономических преступлений, характеризующихся ущербом в крупном и особо крупном размере (табл. 3; вкладка 2) . Их общий уровень постепенно снижается: в среднем за период 2009–2012 гг. он составлял 35,50 на 100 тыс. чел. населения; в 2019 г. – 20,70, в январе – октябре 2019 г. – 19,26; в январе – октябре 2020 г. – 18,73.

Однако на этом фоне увеличивается число именно должностных преступлений, связанных с крупным и особо крупным ущербом : в 2009–2012 гг. он составлял 0,92 случая на 100 тыс. чел. населения, в 2019 – уже 1,56, в январе – октябре 2019 г. – 1,40, в январе – октябре 2020 г. – 1,62.

Таблица 3. Изменение уровня преступлений экономической направленности в Российской Федерации, совершенных в крупном или особо крупном размере либо причинивших крупный ущерб (на 100 тыс. чел. нас.)*

Вид преступлений Изменение (+/–) 2013–2017 к 2009–2012 гг. 2019 г. к 2018 г. янв. – окт. 2020 г. к янв. – окт. 2019 г. ВСЕГО преступлений экономической направленности, из них: -16,04 +0,20 -0,53 тяжкие и особо тяжкие -8,72 -3,00 -0,11 коррупционной направленности -1,36 -10,66 +0,29 против государственной власти, интересов госслуж-бы и службы в органах местного самоуправления +0,02 +0,23 +0,22 из них: связанные со взяточничеством +0,43 +0,23 +0,23 Для справки: численность населения РФ (тыс. чел.)** +2453 -100 -32 * Данные доступны с января 2009 г. ** По данным на 1 января каждого года (Источник: Демографический ежегодник России; оперативная информация Федеральной службы государственной статистики . Представлена только динамика изменений. Полная информация (абсолютные (число случаев) и относительные (на 100 тыс. чел. нас.) данные) – во вкладке 1.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за период с 2012 по 2019 год уменьшилось общее число осужденных за преступления по всем статьям Уголовного кодекса РФ (с 516 до 407 на 100 тыс. чел. населения), но при этом число лиц, осужденных по преступлениям «против государственной власти…», незначительно увеличилось (в 2012 г. – 4,65 на 100 тыс. чел. населения; в 2019 г. – 4,71; табл. 4 ).

Рост в два раза демонстрирует и динамика числа тех, кто совершил должностное преступление и был приговорен к лишению свободы (в 2012 г. – 0,368 на 100 тыс. чел. населения; в 2019 г. – 0,790; см. табл. 4)29.

Таблица 4. Динамика числа лиц, осужденных по главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», за период 2012 – 1 полугодие 2020 г. (число осужденных на 100 тыс. чел. нас.)

|

Вид / степень тяжести наказания |

Данные за год |

Среднемесячные данные |

Изменение (+/–) |

|||||

|

2012 г. |

2017 г. |

2018 г. |

2019 г. |

1 полугодие 2019 г. |

1 полугодие 2020 г. |

2019 г. к 2018 г. |

Среднее за 1 полугодие 2020 г. к 1 полугодию 2019 г. |

|

|

ВСЕГО осуждено по всем составам УК РФ |

516,774 |

474,818 |

448,182 |

407,556 |

198,706 |

159,611 |

-109,218 |

-39,095 |

|

ВСЕГО осуждено по Главе 30 УК РФ |

4,637 |

4,996 |

4,933 |

4,709 |

2,177 |

1,697 |

+0,072 |

-0,480 |

|

Из них число лиц, приговоренных к лишению свободы |

0,368 |

0,766 |

0,731 |

0,790 |

0,353 |

0,250 |

+0,422 |

-0,103 |

|

Из них: до 1 года |

0,057 |

0,112 |

0,095 |

0,093 |

0,042 |

0,022 |

+0,036 |

-0,020 |

|

1–5 лет |

0,266 |

0,467 |

0,443 |

0,480 |

0,214 |

0,153 |

+0,214 |

-0,061 |

|

5–10 лет |

0,041 |

0,174 |

0,180 |

0,209 |

0,092 |

0,072 |

+0,168 |

-0,020 |

|

10 и более лет |

0,003 |

0,014 |

0,013 |

0,007 |

0,005 |

0,003 |

+0,004 |

-0,002 |

|

Условное осуждение к лишению свободы |

1,064 |

0,984 |

1,037 |

1,169 |

0,534 |

0,407 |

+0,105 |

-0,127 |

Данные по Главе 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» представлены с 2012 г.

Рассчитано авторами по: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации .

Вкладка 1

|

£ |

6 £ ^ CD |

| 1^ ^ ° ГО ® |

О |

8 |

О |

О |

o' |

о |

И S с р 5’8 | S ^ 03 ® н 11 в- g о. 5 § е 8 5 !~ !| i s щ 5 Е “ 3 ” 11 S 1 5 Го. [^ О |

|

О ф |

8 |

о |

о |

8 |

о |

||||

|

о |

О ф g ф |

о. |

о' |

О |

о |

В |

о |

||

|

О ф |

g |

§ |

8 |

8 |

g |

||||

|

g 8 |

О Ф 5 § § ” g У" о |

О |

8. |

в |

В |

8 |

|||

|

О Ф |

в' |

g |

|||||||

|

“ ° |

О Ф g ф |

о |

о' |

9 |

о |

о |

|||

|

о S |

g |

g |

8 |

||||||

|

о |

О ф ф § ” g У" о |

о |

9 |

8 |

о" |

о |

о |

||

|

О ф |

о |

g |

g |

9 |

8 |

||||

|

О |

g | О “ J |

О. |

■ч |

ст |

8. |

о |

|||

|

о “ |

8 |

g |

g |

g |

8 |

||||

|

О |

о | g 5 6 |

о |

о |

g |

о |

8 |

|||

|

о $ |

g |

8 |

S |

8 |

|||||

|

8 |

О ф ф § ” g У" о |

О |

8 |

О |

CO" |

о |

|||

|

о $ |

8 |

g |

|||||||

|

8 |

о $ 8 5 . |

8 |

о |

о |

о |

о" |

|||

|

О Ф |

|||||||||

|

1 |

I s' §| | |

! j |

I 1 |

g i | ^ о Is | co Ф ” 8 1 о 1 |

i 1 1 |

s § 3§ |

|||

|

” о S i н ф ° 7 - i |

о |

о |

о" |

В" |

о. |

3 | в 11 о S >S о ё б в | 11 g е о о. | | CXJ S « В 5 О s « X О i 5 i |

||

|

о “ |

8 |

8 |

о |

8 |

||||

|

о ” 5 5 m ^ го и |

В" |

о |

8 |

о" |

о. |

|||

|

О ф |

о |

о |

о |

|||||

|

о |

о ” 5 5 m ^ го и |

й |

9 |

в |

о" |

|||

|

О ф |

8 |

о |

о |

|||||

|

О ” 5 5 m | ^ |

о |

5 |

о |

ст" |

8" |

|||

|

8 |

о |

о |

о |

|||||

|

9 |

о |

>. о ” о ” 5 о “ ^ = S " |

о |

й |

о |

8 |

8 |

|

|

О Ф |

8 |

8 |

о |

|||||

|

о |

о ” 5 о “ ^ = S " |

8. |

8 |

о |

о' |

8" |

||

|

О Ф |

8 |

3 |

о |

о |

||||

|

о |

^§ ^ О ” ^ 5 £ " ^ ” з |

5 |

см" |

й |

о' |

8 |

||

|

О ф |

о |

8 |

СМ |

о |

||||

|

О о ^ |

1 |

9 |

1 1 |

1 G 0 |

||||

Вкладка 2

Таким образом, официальные данные статистики, которые мы представили выше, свидетельствуют о том, что в динамике уровня должностных правонарушений, как и числа лиц, осужденных по статьям Главы 30 УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления», не наблюдается ощутимых позитивных изменений. Это, во-первых, само по себе является показательной характеристикой властвующих элит, во-вторых, имеет и другую, психологическую сторону своих последствий, оказывающую не меньшее, а может и большее влияние на цивилизационно-историческое развитие государства, подрывая главный фундамент, на котором выстроено «глубинное государство» В.В. Путина – доверие общества.

«Одна из главных российских проблем, представляющих собой одновременно и причину, и следствие ограниченного качества элит, – это повсеместное отсутствие доверия: правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнес не доверяют друг другу и государству. Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями и в конечном счете выдавливает капитал и мозги из страны. Невозможно раскрыть истинный потенциал России без работы над этой широко распространенной проблемой» 30 .

правителя с гражданами»32 выступает стержнем всей государственности. Однако, когда россияне говорят о том, что уровень коррупции в сфере государственной и муниципальной собственности составляет 78%; в сфере государственного и муниципального контроля – 75%; в судебной системе – 74%; в сфере ЖКХ и оказания услуг – 63%; в здравоохранении и образовании – до 44%33, становится вполне понятным, почему эксперты, оценивая качество российских элит и сопутствующих ему проблем, говорят, прежде всего, о повсеместном отсутствии доверия. Несмотря на уже давно идущую антикоррупционную кампанию, 81% россиян считают коррупцию в России по-настоящему серьезной проблемой и только 11% видят прогресс в борьбе с ней34.

По результатам деятельности следственных органов в последние годы обнародуется множество фактов, показывающих:

V во-первых, насколько глубоко коррупция проникла во все органы публичной власти (от муниципальных чиновников до министров федерального уровня), то есть по всей вертикали системы государственного управления;

«Практически никогда не бывает в этой [коррупционной] среде одиночек – такое просто невозможно себе представить. Существуют связки, в том числе с правоохранительными структурами, коллегами и так далее» 35 .

Вместе с общемировым процессом актуализации субъективных факторов31 доверие становится «краеугольным камнем» исторического развития и текущего положения дел в любом государстве, особенно в России, где «доверительное общение и взаимодействие верховного

V во-вторых, насколько широко она распространилась по горизонтали, то есть делая своими субъектами и бенефициарами не только главных фигурантов уголовных дел, но и их подчиненных, коллег, родственников, друзей; фактически за каждым очеред- ным вскрытым делом стоят десятки людей, так или иначе с ним связанных36;

V наконец, в-третьих, общедоступными становятся сведения, о каких баснословных состояниях (выражаемых в валюте, золоте, движимом и недвижимом имуществе) идет речь практически в каждом коррупционном деле. Чаще всего обнаруженное у фигурантов подобных уголовных дел имущество в десятки раз превосходит суммы средств, за которые они «попались»37. И это также свидетельствует о том, что целенаправленное нарушение закона данными лицами было не эпизодическим, а регулярным, системным.

Ранее мы неоднократно возвращались к подобным примерам, вызвавшим наиболее широкий резонанс в российском обществе38. Для иллюстрации некоторые из них представлены во вкладке 3. Однако, по большому счету, всех их даже за последние годы невозможно перечислить в рамках одной статьи. Впрочем, так же сложно с точностью определить суммы расхищенных средств в каждом конкретном уголовном деле и сумму финансового ущерба, который терпят от этого российская экономика, государство и, в конечном итоге, широкие слои населения.

Вкладка 3

|

X X О Ф CQ о о Ф •— о_ X го с S |

8 01 а о § ’5 1 5 е |

щ СП 2 z 2 х х х ° х $ S X § 5 1 |

О X |

О 1 го о |

СО |

OP X о X i ! О X x о |

=r 11 CD О ^ 1— X CO |

$23 3 g s-5 ° $ 2 | S S x |

О co |

О co s |

о co |

3 s Й |

О co s |

о ro d |

3 z Й |

OP 1 $ $ g s 5 ° $ S x |

О co |

|

|

° го 5 Е S ^ а 5 5 х О >, Ш х х о * х | х g ^ Ф X ГО 2 Е я I " о ^ ° О ГО X Ш S °- -° |

X X |

х х d X х |

X X |

d х s |

d х 2 |

X z co LCD |

X z |

d s OD CO |

X |

d X |

d X 2 |

X X d X X |

X X s |

X X s |

X X |

d X s |

d X 2 co" |

|

|

5 |

= го с го о °- |

X X о X X o' X со |

5 |

х i и X о хг с !1 2 о 5 g- |

d 1 |

X |

ro" “ I = а if о о CD X CL X CD c- X X ro X d |

m |

m |

5 |

ro ro |

2 S Q ° g s. 5 g g. g 2 ” о x |H ill ro “ rc s ° 3. S >. o^5 |

CD ^ ^ " g 2 ? о i g |f S О О X О X X CD >, d т X Ф О Ь с О Ш X О X ° i § о g 8 a X 2 5 ^ CD d |

I" s. x о co ^ & s s |

||||

|

О d |

xf 5 |

ОО CD CD го 1 |

ig S СУ " 2 S |

е d х го го ZE |

g e ro co |

e 5 |

X d ro co |

e |

о g ° 1 о c o ^ x oc 8 § 1 ro ZE |

m S ^ Ш X X ro ro co |

15 |

e 5 |

e ro co |

zr |

2 CD |

о X |

II 5 e o-’i | | 2 о 5 ro; 5 5 ro § ro co |

|

|

s |

ZE О |

го |

О Й |

ГО |

X 3 |

g. |

i=i |

i=i ro co |

ё |

5 |

§ x" EZ |

CO s |

X ro |

|||||

|

S го |

а |

Q |

Е |

Е |

E |

E |

E |

E |

E |

co |

co |

co |

co |

E |

CD |

CD |

а |

|

X О <0 CQ о о Ф •— Q. X re с S |

„1$ $ 2 а SgS-go™ 2|| |

„1$ $ 2 а SgS-go™ Sx |

$23 SgS-go™ 2|| Sx |

CQ 1 ’S s |

x re x S s ^ re d Ю CD |

О X s |

О re |

О 00 s |

О 00 s |

О |

xt re |

3 z d н g X- O OO ^ |

x re X s s ^ re d |

О 00 s |

3 Z Й |

ro 1 X $23 5 g & 5 ° S 2 | | S x |

° re H о ex |

$ ™ m $" X S о о ГО |

|

° re 5 Е S ^ а 5 5 х О >, Ш х ге о * х | х g ^ ф х ге 2 Е 1 1 I " о ^ ° О <П X 5 2 |

X и |

d и s со ОО |

X |

X s |

d |

X |

d s |

X |

X s CD |

X s |

X s |

X S |

X s |

d |

X |

X 2 CD OO |

X s CD |

|

|

5 |

g го s е s 5 S 3 ш

ге о о х х

о

S £ с ° g, & g g ф CD- СО ф CD, X о CD, н g g х У S g го ™ ш 8 2 d х |

d 11 g g. s |

X c; о ^ >x X X X O Ф s 3 X |

1" о |

d d | re- |

re |

15 | |e g $ | “ |is X 5 Ф co 'S i S I! о 2 S DC oo s |

X о CO |

z |

m |

z ^ 2 | re d |

S CD О О s re о X OP X О Ш X о |

OP re d |

|||||

|

О CI |

§ 1 о о ге CD ° 1 X С о X § 5 Ф Ф о ф о S ге х X Ф ф ° §- о 5 2 ^ S 2 |

ге н CD |

re 5 d re E CD |

о H |

s g re g » g 5 |

о о ZE |

X* re |

re о |

X* re |

X re о re |

re |

о zr |

re о re X |

g re |

CD |

s X re |

о 're zr |

|

|

s |

в |

3 5 |

re 6 |

в |

2 |

CQ |

X |

d ZE |

ZE 3 |

S' |

ZE re |

ZE >< l_Q |

CQ О |

d о S |

о о |

3 2 |

||

|

а |

а |

а |

E |

E |

E |

E |

Ю |

E |

E |

E |

CD |

CD |

E |

E |

E |

|

X X О <0 са о о Ф •— Q. X ГО с S |

о о го |

1 го S' I! о ^ ОО |

о S ° ° о 3 |

о £ о ° о 3 |

о £ о ° о 3 |

-в- 3 о го 2 1 |

8 01 а о ’5 I |

го" о ” х ГО 5 го о о ° о |

ГО о счз X s И CL ГО с; CD |

3 d н 1 ° g О О СО ^ |

о S ° ° О 3 2 m |

1 i го 2 d |

d го с; |

о го d |

h и ^ го с; |

2 го d о |

о го |

|

° го 5 Е ^ S ^ а 5 5 х О >, Ш х х о * х | х g ^ Ф X ГО 2 £ х х я I " о ^ ° О ГО X 5 2 °- -° |

X |

X |

X |

1 |

X и |

X |

d X |

X |

X ^ |

X и |

X ^ |

X ^ |

X ^ со со |

X и |

X И 2 |

X |

|

|

5 |

с; о d o' со |

° X CD о ГО О-| 2 1= |

о 1= |

3 о 1= |

о 1= |

1 |

X |

2 О- § X О хо 22 св d х о hi сп X О О о х >s 5 ° х i Н О о 5 £ .s ° а. ! ^" х ° ё S | ° СП го X S о го О- g 5 С X X |

го |

m |

X о d |

g g X го о о о о § аз о $ го о i X а. | | го" ^ го g и 2 g аз |

X о d [=" |

3 >. )S ^ |

|||

|

О d |

X о |

X го о го го |

X го |

го X |

X го о |

о d |

^ о го со |

СК о S |

о |

d го го |

СК с; S |

5 |

го 5 |

S |

X О § |

ГО |

|

|

s |

EZ |

по о 1= |

е |

X 1= |

со |

о о 1= |

го |

о |

ZE ^ ГО о X ZC |

1= |

1 3 |

||||||

|

го |

оо |

ОЗ |

а |

а |

а |

а |

а |

ОО |

со |

а |

а |

а |

|

X О <0 CQ о о Ф •— Q. X re с S |

g 3 х g X |

о co |

1— О cti X CL 1— X LO |

=r 11 X ^ о ^ I— X Ю |

° s re g |

3 § |

| о 1 ° S re g |

О X s § 5 = re |

$23 5 ° $ s x |

$ g s 5 ° $ s x |

Hi 1 i i c —' co s 5 3 re S Ь о ° g ° 8 1 ° Й 8 ; s 8 « re 5 ~ ™ °- s re 5 re 0^8 t ° Ь ° re -Q- cd □_ "5 ° £ 3 2 x re x V rex 5 ZE re ci ^„ E ■ = g s g g § f s& 8 is _ re p _ re re x ° o 5 x о x O cd x i— re re Я $ " H =5 X X CD DC re

x g re о о i g g ОС Q. x о re н d о g о DC О у x X CD О

CD re О "-= re x ° о x 11Й H H Io ^5 S#'§? x % o X о 5 X \o CD о X X СЧ5 40 X _ CD ё о On CD s re о аз » « cd x о. 2< су о re re о » X o CI _ „CD X X CD re * CD X О re О y^voS s E re x йохс о CL E CL У co X re x x _ X x .re ex cd -—- 2 X о CL л \O re re x n re X CD CO X . 1 ° g .Ik™ о S g S S к 2 5 ™ z ™ « о H S ^ л x 8 ° 2 o IX oS^SaD ^ O^S^ re^reoo"ore>g-x - i ts Х"хсгге^-5хге9 re хххге:о-^х>Ан^ * ZZ T— CO ZZ CO 04 S CO X > |

|

° re 5 Е ^ S ^ а 2 5 х О >, Ш х х о * х | х g ^ ф х ге 2 х х х g I " о ^ ° О Ф х 5 2 |

X X |

X X 2 |

X X 2 |

X X s |

X X s |

X X s |

X X 2 Ю co |

X X s co |

CI X |

CI X |

|

|

5 |

х S 2 X X “ О О X ° X S 2 с О S CD £ X X X С О CD \О i 1 2 S 5 5 о ™ Е н с - о ° CD 5 CD о ° S 5 i i i 8 iH § -CD g g X s = 3 о re g re О х 3 g х g m ° ^ §-5 ° о 2 CO X g CD |

s d о о x с i 1 o' X CO |

X X о ^ 1 ^ = X o' X co |

X X о X d |

X X о CI o' X co |

s x “ о c >X ° CD CD S x 5 x re ° ci ° о ^ S о 3 re о о E g о о О c co н 5 x о s A x 4 5 X x О ° Я g x co S о о x ° ° X s |

S s p. CL X 5 X X co ° re о s ° 5 О S x ь 1 c g |

X X о X ci |

|||

|

О CI |

re S |

re d re X co re |

re re |

S |

re 5 5 |

5 |

re re co |

c s |

re x c re x x !| ■= S re co |

re |

|

|

s |

^ d о cz |

^ EZ |

co |

re |

3 5 |

Ш |

co о 1° |

о X e |

i=± |

||

|

LO |

CO |

co |

E |

oo |

CD |

CD |

а |

а |

а |

«Чиновничья каста в целом, на более высоком уровне, напоминает собой цыганский табор, где действует круговая порука. Нынешние коррупционеры научились манипулировать законодательством, проводя конкурсы по выбору подрядчиков, заключая госконтракты так, чтобы это было выгодно им» 39 .

Приведенные выше факты невольно вызывают мысль о том, что система государственного управления в России, сравнимая с человеческим организмом40, поражается разнообразными видами экономических преступлений

Михайлов А. (генерал-лейтенант запаса, бывший оперативник 5-го управления КГБ СССР, возглавлявший затем центр общественных связей ФСБ России и управление информации МВД): «Иногда создаётся ощущение, что нас пытаются поразить масштабом таких арестов. Будто бы – чем выше сумма, тем выразительнее. Но это ведь в корне неправильно! Душить коррупцию надо в самом зародыше. Ведь нет разницы по мере наказания, предусмотренной Уголовным кодексом, если украден миллион, или миллиард, или восемь миллиардов. Статья та же, срок тот же.

Но почему-то нужно добиться такого уровня народного гнева, что становится страшно. Отчего нельзя взять раньше? И доказывать легче и проще, и само преступление пресечено. Только ведь нет: намотают целый клубок из бесчисленного множества эпизодов, а потом уже начинают его разматывать. И что-то непременно «отваливается» в суде из-за недоказанности, а это вызывает ещё большее недовольство простых людей: «А, значит, откупился». Моё твердое мнение – чиновников надо привлекать не за воровство, а за государственную измену. С суровым наказанием. Вот тогда получится что-то исправить и изменить»4.

по аналогии с метастазами онкологического заболевания, глубоко проникающими внутрь и вширь, делая невозможным ее дальнейшее существование и развитие. Этот психологический момент ускользает от внимания официальной статистики, поскольку в УК РФ не предусмотрена корреляция между сроком наказания и суммой похищенных средств.

В результате, сколько бы очередных громких арестов ни происходило, они ещё больше укрепляют в обществе мысль о том, что это лишь «верхушка айсберга», что реальные масштабы коррупции в стране остаются где-то далеко «за кадром» общественного понимания. Не случайно (как показали результаты опроса Генпрокуратуры) 85% россиян считают, что «СМИ замалчивают большинство информации о коррупции»42.

Нельзя, тем не менее, не отметить тот факт, что на последней пресс-конференции Президента, состоявшейся 17 декабря 2020 г., вопросы о высоком уровне распространения коррупции в нашей стране не нашли своего отражения. Либо они не так сильно волнуют журналистов и общество, либо волнуют, но по каким-то причинам «не дошли» до главы государства. В любом случае четкой позиции Президента относительно перспектив антикоррупционной кампании, наличия конкретного плана по профилактике и системному решению данного вопроса так и не прозвучало. Хотя, на наш взгляд, это очень важно, так как речь здесь идет не столько о самой коррупции, которая выступает, скорее, индикатором качества властвующих элит, а об их морально-нравственных установках и принципах; ответственности перед обществом. Это вопрос гораздо более широкий, и именно он определяет характер взаимодействия и отношений между обществом и властью на всех уровнях государственного управления.

Таким образом, мы видим, что проблема коррупции в современной России имеет комплексные последствия. Это не только потеря финансовых средств, которые могли бы быть направлены на решение наиболее актуальных проблем населения, но и откровенные провалы в реализации целевых установок главы государства, а также подрыв доверия общества к власти, что делает неустойчивым уровень социальной стабильности в стране, затрудняя конструктивное проведение каких-либо реформ. «Если люди не видят справедливости, то они разочаровываются и не готовы идти за такой властью»43.

Полтерович В.М.: «Низкий уровень доверия существенно затрудняет реформы, а неудачные реформы ведут к его дальнейшему снижению» 44 .

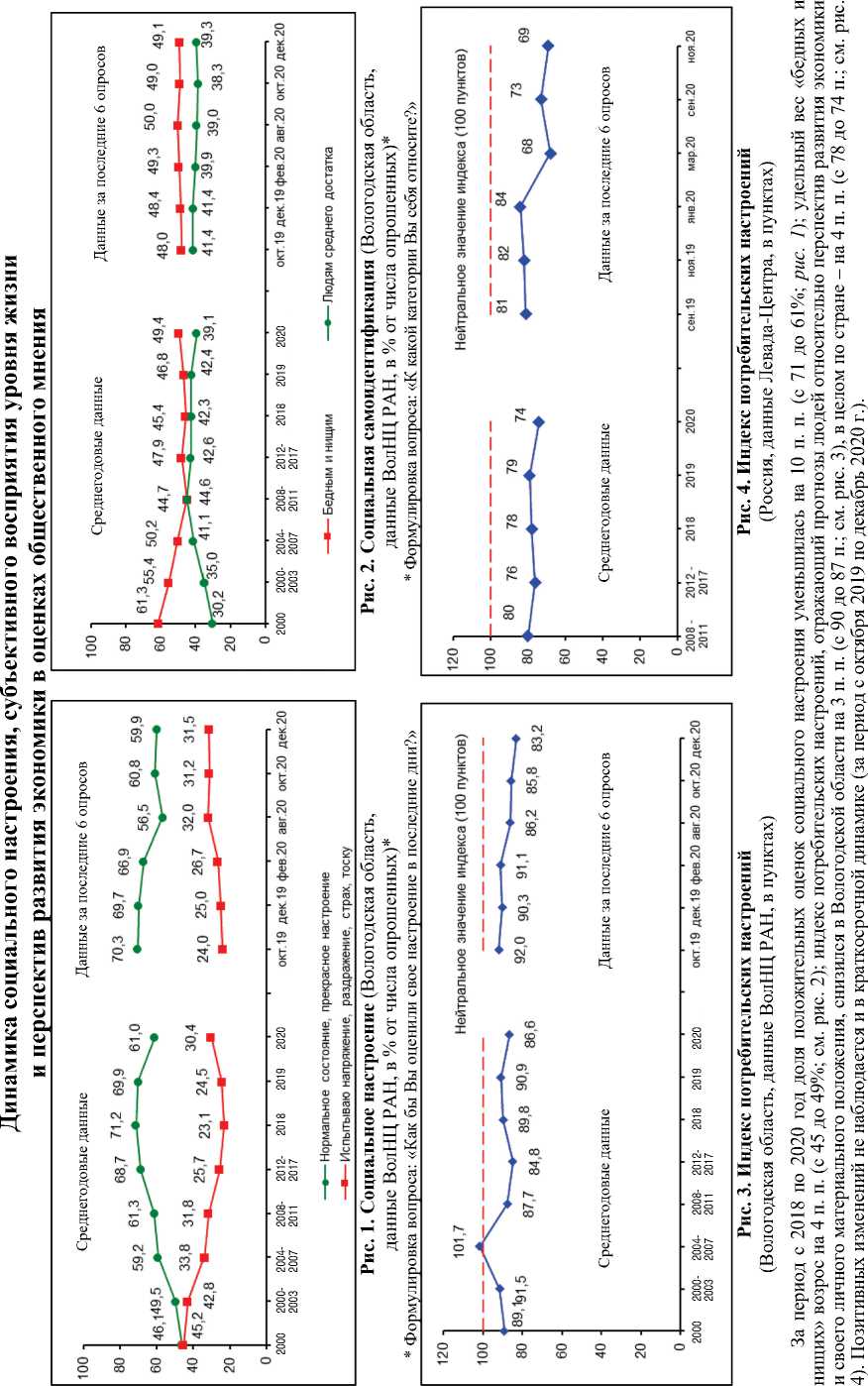

Во многом именно этим, а не только влиянием пандемии, объясняются снижение в последние месяцы позитивного эмоционального настроя общества (вкладка 4; рис. 1), стабильная доля тех, кто субъективно причисляет себя к категории «бедных и нищих» (вкладка 4; рис. 2), а также рост пессимизма в отношении перспектив российской экономики и своего личного материального положения, что отчетливо видно по снижению индекса потребительских настроений, фиксируемому не только региональными (вкладка 4; рис. 3), но и федеральными социологическими исследованиями (вкладка 4; рис. 4).

В конечном итоге олигархический капитализм и коррупция, как его неизменный атрибут, зародившись ещё в эпоху развала СССР, отражают качество современных элит в России. Это ведет к комплексным негативным последствиям в системе государственного управления и жизни общества, проявляясь, прежде всего, в пробуксовывании реализации целей национального развития и неудовлетворенности ожиданий широких слоев населения относительно динамического развития уровня и качества жизни, достижения социальной справедливости.

«Надо понимать: какой бы гениальной ни была экономическая, социальная или военная стратегия страны, всё будет бездарно провалено, разворовано и проиграно, если реализация доверена провальной по качеству элите... Хорошая элита “создаёт ценности”, то есть живёт сама и позволяет хорошо жить и наращивать благосостояние другим, плохая – “извлекает ценности”, то есть грабит и присваивает общее достояние, не заботясь о государстве и народе. И в том, и в другом случае элита богатеет. Однако элита Сингапура берёт себе меньше, чем создаёт, а в Нигерии присваивает себе больше, чем делает... хорошая элита увеличивает “общий пирог”, плохая - выгрызает из этого пирога большой личный кусок. Таким образом, степень альтруизма, желания работать на благо страны определяет, в конечном счёте, качество элит» 45 .

Насколько характер последствий коррупции осознается главой государства и какие меры Президент РФ предпринимает в связи с этим?

Согласно ФЗ «О противодействии корруп-ции»46 именно Президент «определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции» и «устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции» (ст. 5, п. 1). В связи с этим уместно вспомнить о том, что в марте 2020 г., выступая на заседании Генеральной прокуратуры РФ, В.В. Путин отметил: «Бороться с коррупцией надо всегда и по всем направлениям... Потому что мы выделяем колоссальные ресурсы на решение общенациональных задач и достижение общенациональных целей развития. Нужно обеспечить сохранность и эффективное использование этих ресурсов»47.

Вкладка 4

«В нашей стране принято немало законодательных актов, направленных на борьбу с коррупцией, а также национальных планов, программ соответствующей тематики, но далеко ли мы продвинулись в искоренении этого зла на деле?...

Несмотря на то, что кого-то задерживают, арестовывают, привлекают к уголовной ответственности, направляют в места лишения свободы и т. п., трудно избавиться от мысли, что борьба с мздоимством, откатами, распилами бюджетов и прочими злоупотреблениями должностных лиц нередко носит имитационный характер.

В большей степени определенное продвижение по выявлению фактов коррупции ощущается на «низовом» уровне – в отношении представителей правоохранительных структур, органов местного самоуправления, военнослужащих, врачей, преподавателей, многие из которых, как правило, промышляют мелким взяточничеством… Что касается нечистых на руку чиновников высшего звена, то, несмотря на увеличение количества громких уголовных дел в отношении таких лиц, общество не воспринимает данную практику как полноценную, системную борьбу с корруп-цией» 48 .

Однако, несмотря на абсолютно правильную целевую установку главы государства, у многих экспертов возникают сомнения в том, что борьбу с коррупцией в России можно назвать эффективной, т. к. «у нас нельзя справиться с коррупцией до тех пор, пока экономическую политику страны определяют люди – бенефициары приватизации»49.

Специалисты отмечают – даже прокуратура не скрывает, что фактически каждый чиновник находится под пристальным наблюдением у следственных органов, тем не менее «практически всегда после громких арестов звучит фра- за о “длительной оперативной разработке”»50. «Скелеты в шкафу» в большинстве случаев достаются на свет лишь спустя годы, поскольку каждое коррупционное дело – это почти всегда инструмент политической игры.

Такой подход к реализации антикоррупционной кампании позволяет поддерживать определенную среду, в которой на протяжении многих лет нарушение закона становится неотъемлемой частью образа жизни «нечистоплотных» чиновников. Со временем это приводит к увеличению масштабов похищенных сумм, числа вовлеченных лиц, разнообразия форм преступлений и, в конечном итоге, масштабов последствий от противоправных действий чиновников (будь то состояние бюджета, игнорирование или фиктивное выполнение своих служебных обязанностей, рядовые граждане...). По сути, это одна из главных причин столь масштабного распространения коррупции в нашей стране.

«Мало кто знает, что вообще-то практически на каждого облечённого серьёзной властью госслужащего, начиная с уровня главы крупного района, мэра и заканчивая губернаторами и федеральными министрами, заводится и ведётся ещё одно досье – так называемая “чёрная папка”. В неё собираются все их “проделки”, граничащие с нарушениями закона (иногда – конкретно с преступлениями). Иначе говоря – оперативная информация.

Однако все это хранится до определённой поры: в ход её пускают только тогда, когда наступает определённый критический момент – либо воровство начинает обретать совершенно чудовищные размеры, либо резко вырастает градус общественного раздражения, либо чиновник наступает на мозоль другой влиятельной персоне» 51 .

Председатель Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов: «Аудитор выше любого губернатора, выше любого министра. Это конституционная должность... Вообще, Михаил Мень – это некий символ эпохи... Политический уровень Меня реально увеличил ставку в борьбе с коррупцией. Потому что это огромный пласт отношений, внутриэлитных отношений. Это очень серьёзная история» 52 .

Тем не менее сегодня некоторые эксперты с осторожностью начинают говорить о том, что в стране началась реальная работа по приведению системы государственного управления в порядок. Ее, в частности, связывают с арестом бывшего аудитора Счётной палаты РФ, экс-министра строительства и ЖКХ РФ, бывшего губернатора Ивановской области, вицегубернатора Подмосковья и вице-мэра Москвы М. Меня. Его задержание было одобрено Советом Федерации 18 ноября 2020 г.53 Арест Меня, по мнению многих, – это «сильнейший удар по либералам», «ключевое событие» и «не рядовое снятие “с пробега” очередного воровайки»54.

Нельзя сказать, что арест М. Меня – первое подобное событие, после которого у экспертов возникает ощущение начала череды долгоиграющих последствий и политических решений, способствующей оздоровлению системы государственного управления. Взять хотя бы арест бывшего министра экономического развития РФ А. Улюкаева в 2016 г. Его задержание эксперты оценили как «показательный “заход” в группу, в которой состоят некоторые вицепремьеры и представители Центрального банка»55. «Президент призвал бороться с кор- рупцией невзирая на лица»56, – отметили тогда политологи, – «задержание Улюкаева – это не только сигнал о новых правилах игры, но и повышение ставок в борьбе за выбор курса»57.

Однако сегодня в стране несколько иная ситуация, и она позволяет с большей уверенностью говорить о том, что глава государства приступает к решительным действиям по национализации элит:

– во-первых, рассмотрение уголовного дела М. Меня происходит в условиях недавно разрешившегося вопроса о транзите президентской власти. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, состоявшееся 1 июля 2020 г., сняло психологический груз напряженности (в системе государственного управления, СМИ, экспертном сообществе, для большинства граждан), предоставив В.В. Путину потенциальную возможность продлить президентские полномочия на период до 2030 и даже 2036 года, «если что-то пойдет не так». Другими словами, сегодня у Президента

«Отставки и назначения не могли пройти без действующего председателя правительства. И эти изменения достаточно радостные... Если мы рассматриваем эти перестановки, то мы видим, что они прагматичны. Люди, которые себя не проявили или проявили не очень, или проявили себя двусмысленно, ушли, но они не выброшены на обочину, а используются в соответствии со своим вероятным уровнем. И заменены они людьми, у которых есть очень внятные достижения. Конечно, есть к чему придраться, но это всё мелочи... Мишустин сделал очень значимый шаг к оздоровлению правительства» 58 .

есть значительный временной «лаг», для того чтобы принимать кардинальные решения и ликвидировать любые возможные их последствия;

– во-вторых, арест Меня, как «символа эпохи» и представителя определенных, либерально настроенных групп, произошел на фоне значимых кадровых перестановок в Пра-вительстве59 и (в отличие от той же ситуации с Улюкаевым) не в условиях либерального кабинета министров Д.А. Медведева, а при «технократическом» Правительстве М.В. Мишустина, а также при его личном активном участии. Это говорит о том, что речь идет не просто о каких-то сигналах властвующим элитам, а уже о конкретных кадровых решениях, абсолютно не связанных с антикоррупционной кампанией, выходящих за её рамки;

– наконец, в-третьих, и арест Меня, и изменения в Правительстве РФ осуществляются в период президентских выборов в США. Их победитель Д. Байден в 2011 году посещал Россию с визитом, для того чтобы попытаться не допустить III президентского срока В.В. Путина60.

Очевиден тот факт, что внутреннее состояние системы государственного управления если не большинства, то многих стран мира во многом зависит от ситуации в нынешних (пока ещё) «гегемонах» мирового развития. Это особенно касается России вследствие ее геополитического статуса, вынуждающего в условиях глобализации, так или иначе, считаться с происходящим в стане «коллективного Запада», а также по причине «прозападной ориентации» властвующих элит, которые создают за рубежом банковские счета, приобретают в собственность недвижимость, отправляют своих детей за границу на учебу и т. д.

Если следовать этой логике, то разумно предположить, что потенциально более агрес- сивная антироссийская политика со стороны США на ближайшее четыре, а то и восемь лет (то есть до 2028 г.) требует соответствующей внутренней готовности российской системы государственного управления к отстаиванию национальных интересов и возможности проведения независимой внутренней и внешней политики. Обеспечить усиление этой внутренней готовности к внешним вызовам можно только за счет укрепления кадрового состава.

Громкие аресты представителей всех уровней публичной власти, безусловно, способствуют общему «оздоровлению» системы государственного управления. Однако что лежит в основе этого процесса – «подковерные игры» элитарных групп или целенаправленная деятельность Президента по решению проблемы национализации элит? Этот вопрос пока остается открытым. В любом случае, пока что это лишь «точечные» обнадеживающие эпизоды на фоне глубокой, можно сказать, исторической проблемы, существующей на протяжении всего постсоветского периода.

Превратить эти «эпизоды» в «систему» – вот первоочередная задача, которая стоит сегодня перед главой государства и решением которой будет, по большому счету, определяться будущее нашей страны.

* * *

Подводя итоги всему циклу публикаций, который мы начали в феврале 2020 г., стоит отметить следующее:

На протяжении всех президентских сроков (то есть вот уже 20 лет, или большую часть существования России как постсоветского государства) В.В. Путин последовательно реализует шаги по достижению целей национального развития, о которых он говорил еще в 1999 году («российская идея», «сильное государство», «эффективная экономика»61).

На этом пути Россия сталкивалась с самыми разными препятствиями: «чеченский конфликт», мировой финансовый кризис 2008 г., постоянное информационное давление со стороны зарубежных «партнеров» (по сути, гибридная война), экономические санкции, ситуация на Украине, война в Сирии, пандемия коронавирусной инфекции… Однако, шаг

«Во многом именно по причине многолетнего неолиберального доминирования (конечно, не без определенных вариаций и отклонений) отечественная экономика хромает в плане обеспечения высоких темпов роста ВВП и уровня жизни населения. Ведущей внутренней угрозой безопасности российской экономики можно считать сохраняющееся много лет преобладание компрадорских сил в структурах экономической власти. Именно в таком неблагоприятном структурном соотношении власти следует искать глубинные причины случившейся в России примитивизации экономики, продолжающегося даже в периоды рецессии обогащения олигархических слоев в сочетании с нарастающей коррупцией...

Превалирование в экономическом блоке правительства и в Центральном банке неолиберальных теоретических представлений об «экономике предложения» из-за неизбежного в этом случае крайне медленного роста ВВП способно надолго убрать отечественную экономику со столбовой дороги развития человечества» 62 .

за шагом реализуя ключевые задачи, стоящие перед страной (восстановление экономики, ВПК, геополитического статуса России, гражданского общества и т. д.), к концу IV президентского срока В.В. Путин вплотную подошел к решению главной проблемы – широкое представительство либеральных элит в системе управления (и, как следствие, олигархического капитализма), пустившее исторические «корни» еще с советских времен, но особенно расцветшее в эпоху глобализации; после того как советская «машина» государственного управления рухнула, оставив после себя лишь одного «гегемона» мирового развития – США.

Олигархический капитализм, по размерам которого Россия в середине 2010-х гг. занимала первое место в мире, являлся главным препятствием для реализации целей национально ориентированной государственной политики, проводимой В.В. Путиным. В 2018 году, когда вместо обещанного россиянам «прорывного развития в уровне и качестве жизни» были «предложены» пенсионная реформа и очередное откладывание сроков реализации национальных проектов, это стало особенно очевидным, так же как и то, что дальнейшее историческое движение России в плане построения социального государства просто невозможно. В каких бы документах и в каком бы объеме формально принципы социального государства ни были отражены63.

«Государство может быть определено как социальное лишь тогда, когда проблема воспроизводства жизни человека как биологического существа, как потенциального субъекта всех видов общественной жизнедеятельности становится главной задачей государства и институтов государственной власти, когда создана и действует правовая система защиты социальных интересов личности, когда на решение социальных проблем сориентированы экономика, политика и духовная жизнь общества.

В связи с этим представляется ошибочной точка зрения, что «социальное государство» – это такое государство, которое регулирует вопросы трудовых отношений, оказывает помощь малообеспеченным гражданам, осуществляет социальное страхование. Она является слишком узкой, поскольку касается лишь некоторых аспектов социальной сферы. О социальных функциях в таком аспекте есть смысл говорить при анализе социальных функций любого, а не только социального, государства. При характеристике же «социального государства» как одного из видов государственного устройства речь должна идти обо всем спектре социальных отношений, признавая за социальными проблемами приоритетный характер» 64 .

Критическая масса в отношении неудовлетворительного качества властвующих элит и, как следствие, неэффективности государственного управления накапливалась в российском обществе так же долго, сколько существует в нем гипертрофированная потребность в социальной справедливости (о чем социологи говорили еще в 2012 г.65) и осознание необходимости комплексного реформирования системы государственного управления (фиксируемой научными исследованиями с 2014 г.66).

«Говоря о системных либералах, следует понимать, что нельзя просто так взять и “выкинуть” их из властных кругов. Даже самые ярые патриоты и государственники осознают, что системные либералы имеют огромное влияние и связи на Западе… Поэтому борьбу с системными либералами следует ввести осторожно, но поступательно. Как это происходит последние годы… Сначала либералы были полностью отжаты от геополитики, теперь их отжимают от экономики» 67 .

Причина столь длительного, многолетнего «затягивания узлов» во многом связана с тем обстоятельством, что жесткий стиль «ручного управления» государством, который В.В. Путин избрал с самого начала своих президент- ских сроков, предполагал его ведущую роль в качестве арбитра и гаранта соблюдения баланса интересов всех влиятельных групп во властвующей элите страны, а не только в рамках так называемого «патриотического блока».

«Он [Путин] был коромыслом весов, на котором качались две чаши укладов – патриотического и либерального . Но с какого-то определенного момента эти весы разбалансировались: патриотический уклад вышел из-под контроля Путина, либеральный – тоже. Президент не сумел за время после Крыма совершить долгожданного рывка, развития, которое бы соединило два этих уклада. И каждый уклад пошел своей стороной. Внутри каждого возникла путаница, сложная система распадов» 68 .

Кульминация накапливающихся противоречий пришлась на конец 2010-х – начало 2020-х гг. В основном она была обусловлена периодом транзита президентской власти, который вполне можно назвать политическим кризисом. Не в том смысле, что система государственного управления оказывается недееспособной перед внутренними и внешними вызовами, а в плане её перехода из одного качественного состояния в другое.

Исходя из данных экзитпулов ВЦИОМ 69 , можно говорить о том, что 45% россиян , принявших участие в голосовании на должность Президента РФ в марте 2018 г., родились в 1983 г. и позже, то есть в 2000 г. они еще даже не достигли совершеннолетнего возраста.

24% избирателей (то есть почти каждый четвертый) родились в 1993 г. и позже, то есть в 2000 г. им было минимум 7 лет, и, следовательно, практически вся их сознательная жизнь проходила в период уже после «лихих 90-х»; во время президентских сроков В.В. Путина.

Всё позитивное и самое важное, чего удалось достичь России за последние 20 лет (а это, отметим, срок, в ходе которого вырастает уже новое поколение россиян), в оценках общественного мнения, экспертном сообществе и даже политическом истеблишменте зарубежных государств непременно связывается лично с главой государства. В связи с этим «Россия с Путиным» и «Россия без Путина» – это две разные страны в глазах и самих граждан, и мирового сообщества.

Действия В.В. Путина в этот кульминационный момент политического кризиса, как мы видим, вполне соответствуют его сложившейся репутации стратега, который «играет вдолгую». Он в полной мере использовал предоставляющиеся ему шансы, приняв кардинальные, но в то же время носящие долгоиграющий характер решения; шаги, рассчитанные не только на преодоление существующего кризиса президентской власти, но и на обеспечение дальнейшего развития российской государственности.

Кадровые перестановки в Правительстве (включая смену главы кабинета министров), инициирование новой, глубоко социально и национально ориентированной Конституции, наконец, «организационное» обеспечение своих президентских сроков как гаранта продолжения выбранного (и, между прочим, поддерживаемого россиянами на протяжении всех этих 20 лет) курса, – всё это позволяет сегодня с осторожным оптимизмом смотреть в будущее.

Особенно если понимать, что потенциал каждого из этих шагов ещё не раскрыт в полной мере:

V правительство М. Мишустина пока что вынуждено бороться, в первую очередь, с последствиями пандемии (хотя даже в этих условиях мы чувствуем, как начинают развиваться информационные технологии, а недавние перестановки в кабинете министров говорят о том, что его кадровый состав – это динамичный процесс, где место каждого чиновника полностью зависит от эффективности выполнения возложенных на себя обязательств);

V потенциал Конституции рассчитан на десятилетия; он задает общий вектор исторического развития общества и оценивать его следует исключительно с цивилизационно-исторических позиций;

V наконец, возможные V и VI президентские сроки В.В. Путина – это, прежде всего, время, которое может быть использовано для выстраивания системной, продиктованной национальными интересами (а не эпизодической, мотивированной внутренними политическими процессами) работы по повышению качества властвующих элит.

Главное – чтобы у Президента хватило политической воли довести процесс национализации элит до конца, чтобы возможные форсмажорные обстоятельства, подобные пандемии коронавирусной инфекции или каким-либо вмешательствам со стороны «коллективного Запада» (которые пока что сложно спрогнозировать), не оказали существенного влияния на его действия по решению главного (возможно, даже последнего нерешенного) вопроса – достижение такого качества властвующих элит, при котором не будет буксовать ни цивилизационное движение России как сильного, независимого государства, ни достижение целей национального развития, от которых зависит реализация потребности российского общества в социальной справедливости и достойном качестве жизни.

Список литературы Российская государственность в условиях угрозы "истления элит"

- Миллс Р. Властвующая элита / пер. с англ. Е.И. Розенталь, Л.Г. Рошаль, В.Л. Кон. М.: Иностранная литература, 1959. 542 с.

- Амуров М.А. Типология современных политических элит // Управленческое консультирование. 2020. № 5. С. 19-28.

- Зиннурова Л.И. Проблема элиты в современном обществе // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». 2010. Т. 23 (62). № 1. С. 144-152.

- Тощенко Ж.Т. Фантомы современного российского общества // Гуманитарий Юга России. 2016. № 1. С. 12-24.

- Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Российская версия «капитализма для своих»: есть ли выход из тупика? // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2013. № 3. С. 26-55.

- Novokmet F., Piketty T., Zucman G. From soviets to oligarchs: inequality and property in Russia, 1905-2016. National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA August 2017. 79 p.

- О чем мечтают россияне: идеал и реальность / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013. 400 с.

- Горшков М.К. Об аксиоматической трактовке влияния неэкономических факторов на экономический рост // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 3. C. 45-56.

- Сулакшин С.С. Качество и успешность государственных политик и управления // Серия «Политическая аксиология». М.: Научный эксперт, 2012. 496 с.

- Полтерович В.М. Институциональные реформы и гражданская культура // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. T. 8. № 2/2. С. 225-238.

- Капканщиков С. Псевдолибералы и государственники: «битва хоров» // Экономист. 2020. № 10. С. 53-68.

- Петухов В.В. Динамика социальных настроений россиян и формирование запроса на перемены // Социс. 2018. № 11. С. 40-53.