Российская металлургическая промышленность конца XVIII-первой половины XIX в. в глобальном измерении индустриализации

Автор: Арсентьев Н.М.

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Индустриальная история

Статья в выпуске: 3 (66) т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одной из актуальных проблем истории промышленности России по-прежнему остается определение ее места в глобальном измерении индустриализации. В частности, в данной статье на примере истории металлургического производства анализируется вопрос о состоянии и об упущенных возможностях отечественного промышленного развития конца XVIII - первой половины XIX в. Как известно, в начале обозначенного периода страна прирастала новыми землями, развивалась социально-экономически и культурно, а в мировом производстве черных металлов, ведущей отрасли экономики, определявшей место страны в мировом ВВП, даже лидировала. Россия смогла обеспечивать потребности Европы в дешевом и качественном металле, что ускорило становление там, прежде всего в Англии, индустриальных обществ. Однако к середине XIX в. Россия в экономическом развитии оказалась промышленно зависимой от западных технологий, а ее международное положение заметно ухудшилось в связи с поражением в Крымской войне 1853-1856 гг.

Промышленная революция, торговля железом с англией, российская индустриализации, индустриальное общество, металлургическое производство России конца xviii - первой половины xix в, горные округа

Короткий адрес: https://sciup.org/147244468

IDR: 147244468 | УДК: 94:338.45

Текст научной статьи Российская металлургическая промышленность конца XVIII-первой половины XIX в. в глобальном измерении индустриализации

Важнейшим триггером перехода от аграрного общества к индустриальному был прогресс в развитии промышленности, приведший к появлению системы массового производства. Траектории индустриализации разных стран заметно отличаются, потому что возникновение и развитие новой системы хозяйствования не было случайным совпадением, а являлось своего рода ответом на возникающие угрозы и вызовы. Каждая страна их решала по-своему.

Произошедшие в мировой экономике конца XVIII – первой половины XIX в. феноменальные перемены прежде всего были связаны с Великобританией. Этот факт общеизвестен. Ее инвестиции, паровые машины, станки и прочая техника буквально наводнили рынок Европы и Америки. Разрыв в промышленном развитии между Великобританией и ее континентальными соседями с каждым годом увеличивался, ставя их в неблагоприятное конкурентное положение. В 1860 г. на Великобританию с 2 % от мирового и 10 % от европейского населения приходилось от 40 до 45 % мирового производства и от 55 до 60 % европейского.

В сравнении с Великобританией остальные ее давние конкуренты, пользуясь выражением И. Валлерстайна, скатились к положению полупериферии. Конечно, абсолютизировать пределы этого отставания не следует. Франция, Россия и целый ряд других стран адаптировались к этой ситуации и создали возможности развития своей промышленности прежде всего путем введения ограничительной (протекционистской) тарифной политики. Сельский труд там был дешев, и этим преимуществом все эффективно пользовались. Активное строительство железных дорог и пароходов также существенно сокращало отставание.

Технологическая, экономическая и географическая экспансия Великобритании, по мнению И. Валлерстайна, давшая начало современной капиталистической мир-экономике, обычно связывается c первой промышленной революцией. Распространенные представления о том, что богатство Запада проистекает из его технологических достижений, почти всегда соседствуют с мнением, что для экономического роста важны были и соответствующие социальные институты, продвигающие экономический прогресс, и быстрые источники накопления капитала, чего можно достичь только за счет ограбления колоний. В новых условиях Англия смогла аккумулировать идущие от других стран, в том числе от России, восходящие импульсы в машинизации производства и стать лидером индустриализации.

Важнейшими факторами, ускорившими формирование индустриального общества, были не только технические и технологические нововведения, но и изменения в организации труда. Как известно, они в совокупности обеспечили переход от ремесленных мастерских к машинному массовому производству, ориентированному на широкий рынок.

Наиболее перспективным технологическим достижением того времени, как известно, стало использование силы воды и пара в машинном производстве. Паровой двигатель совершенствовал сухопутный и водный транспорт, сделал возможным размещение фабрик и заводов ближе к источникам сырья, трудовых ресурсов и рынкам сбыта. Однако не следует забывать, что основным источником энергии на раннем этапе индустриализации по-прежнему оставалось водяное колесо. Сила воды до сих пор остается важнейшим ресурсом энергетики. Именно благодаря энергии воды и в России, и в ряде других стран создавалось массовое машинное производство, ориентированное на широкий рынок. Поэтому абсолютизировать значимость исключительно роли энергии пара в промышленной революции не следует. В ряде стран пар долго оставался одним из альтернативных источников получения энергии. Например, Россия, как и США, изобиловала реками, и использование водной энергии там постоянно совершенствовалось. В конце XVIII – первой половине XIX в. на ряде металлургических заводов вместо водяных колес появились более совершенные водяные турбины. Поэтому энергия воды долгое время в ряде стран была основной или продолжала использоваться наряду с паровой.

Важным нововведением, изменившим технологии машинного производства и строительства, стало широкое использование железа и стали. Замена дерева этими материалами дала возможность увеличить масштабы конструкций, срок их эксплуатации, точность изготовления и сложность выпускаемых изделий. Подобные технологические нововведения заимствовались и перетекали, пусть порой и нелегко, по разным странам.

Другими не менее важными факторами успешного развития промышленности в ряде стран Европы стали изменения в законодательстве, ориентированные на всемерную поддержку предпринимательской инициативы. Уважение западных правительств к независимости хозяйственной сферы в то время стало своего рода идеологией. Формировалась соответствующая социальная среда, способствующая утверждению и развитию нового индустриального общества.

Подчеркивая позитивный эффект индустриализации, следует также отметить, что в условиях того времени новые фабрики и заводы не только несли благо, но и обернулись тяготами для населения, кардинальными переменами в образе их жизни, длительным экономическим и социальным приспособлением к новым условиям. Рост промышленности приводил к разрушению традиционной системы хозяйствования аграрного общества и к высвобождению сельскохозяйственных работников, изменениям в источниках получения доходов. Современники связывали появление фабрик и заводов с умножением нищеты, ужасов и убожества жизни рабочего населения. Вот почему пугающее настоящее промышленных рабочих в то время не прорисовывало перспективы славного будущего. Именно поэтому опыт Англии стал для России и ряда других стран не добровольной аскезой промышленной политики, а вынужденной мерой, связанной с издержками увеличения производительности труда традиционной системы хозяйствования. Промышленная политика России, ориентированная на создание современного экономического и технологического потенциала, позволяющего противостоять потенциальным противникам, во все времена предполагала ситуацию выбора путей развития как отражение многозначности перспектив. При этом всегда приходилось иметь в виду, что национальные модели развития при заимствовании порядков более развитых стран часто находились под угрозой ущемления или даже утраты суверенности [1–5].

Обсуждение

Как известно, Россия к концу XVIII в. стала великой европейской державой и быстро догнала многих соседей в промышленном развитии. Все видные специалисты фиксируют внимание на этом факте. Еще в начале XX в. Е. В. Тарле высказался по этому поводу: «Экстенсивная мощь русской империи в конце XVIII столетия является одним из важнейших и грандиозных феноменов всемирной истории» [11, с. 122]. Российское государство переживало в то время период удивительного подъема. «Преобразования Петра I, - подчеркивал другой известный советский историк А. И. Юхт, – охватили все стороны социально-экономической, политической, культурной жизни и быта России. Они затронули армию и флот, государственное устройство и структуру государственного аппарата, промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю» [14, с. 9].

Анализируя события тех лет, все исследователи подчеркивают чрезвычайно успешное развитие отечественной металлургической промышленности. В. В. Данилевский отмечал, что «Петр I привел русский народ к великим победам не только под Полтавой и Гангутом в открытой войне, со славой завершенной Ништадским миром в 1721 г., Петр круто повернул все дело так, что и русские металлурги одержали в XVIII в. великую победу над шведами. Россия стала основным поставщиком железа для Англии в один из самых важных моментов в мировой истории... Событие всемирно-исторического зна- чения – промышленная революция XVIII в. в Англии – основано в значительной мере на использовании труда русских людей, добывавших руду, выплавлявших чугун и ковавших на Урале звонкое железо, отправляемое в Англию» [Цит. по: 8, с. 150]. По этому поводу приведено предостаточно статистического материала и разного рода доводов. Известный советский специалист по экономической истории П. Г. Хромов, подводя итоги происходящих в то время перемен, также подчеркивал быстрый рост крупных промышленных предприятий, особенно в металлургической промышленности: «Вторая половина XVIII века - период интенсивного развития железоделательной промышленности в России, обеспечившей ей одно из первых мест в мире» [13, с. 144]. Производство железа выросло с 1,8 млн пудов в 1718 г. до почти 5 млн – в 1767 г., что было на 40 % больше, чем в Швеции, и на 60 % больше, чем в Англии. С. Г. Струмилин, видный советский историк-экономист, также неоднократно акцентировал внимание на этом потрясающем результате: «В пределах XVIII века русская черная металлургия, опередив сначала Англию, а затем и Швецию, занимала по объему продукции первое место в мире. Изумительны и темпы ее роста – за сто лет в 66 раз. Для сравнения укажем, что за весь XIX век со включением даже новых регионов польской и украинской металлургии выплавка чугуна в царской России выросла всего в 18 раз» [10, с. 342-343]. С. Г. Струмилин в своей монографии по истории черной металлургии СССР высказался даже о зависимости Англии, ускоренно проводящей машинизацию производства, от импортируемого российского железа: «Древесно-угольного чугуна в Англии для этой цели было явно недостаточно. Выплавка чугуна на коксе осваивалась там крайне медленно. И без импортного железа промышленный переворот в Англии задержался бы, несомненно, на целые десятки лет» [9, с. 227]. С. Г. Стру-милин в своем исследовании на огромном статистическом материале доказывает, что «русское железо не имело, в сущности, себе равных соперников на мировом рынке» [9]. Многие страны Западной Европы в связи с истреблением лесов были вынуждены увеличивать объемы импорта российского железа и, что немаловажно, на европейский рынок поставлялся не только качественный, но и дешевый металл. Россия смогла выстроить активный торговый баланс и больше вывозила, нежели ввозила. Зарубежные страны во второй половине XVIII в. несравненно больше зависели от России в торговом отношении, чем она от них. Страна занимала устойчивое место в европейском разделении труда. Свыше 200 наименований товаров имели спрос в Европе. При этом 13 групп продукции вывозились в таких объемах, что по одним из них Россия первенствовала, а по другим занимала одно из первых мест.

Внешняя торговля железом в то время проходила преимущественно по морским границам. При этом вывоз железа осуществлялся в основном по Балтийскому морю, на долю которого приходилось не менее 81 % от всего объема экспорта металла, что дало повод ряду зарубежных исследователей (К. Эван, Г. Райден) назвать XVIII в. веком российского железа, подразумевая при этом его решающую роль в развитии британской промышленности. Также заметную роль в экспорте российского железа играли Черное и Азовские моря (17 %). Вывоз железа по Белому морю в тот период был незначителен. Продукция отечественных металлургических предприятий экспортировалась не только в страны Европы и Америки, но и в Персию, среднеазиатские ханства, Китай. По производству металла до конца столетия Россия удерживала лидирующее положение в мире. Затем шли Англия, Франция, Швеция, Австрия и США. В 1800 г. на ее долю приходилось 34,7 % их выработки, Великобритании - 33,3, Франции – 12,9, Швеции – 12,0 % [12, с. 83].

Ситуация во внешней торговле российским железом начала меняться в начале XIX в. Как отмечал в 1850 г. Г. П. Неболсин, «уже с 1800 г. вывоз этого металла из России начал упадать и с тех пор не возвысился до прежней степени» [7, с. 214]. Он приводит для подтверждения своего тезиса следующие сведения: в 1794 г. экспорт русского железа, достигнув рекордной цифры в 3 885 тыс. пудов (на сумму более 6,5 млн руб.), в конце 1790-х гг. держался на уровне 2,53,0 млн пудов. В 1800–1814 гг. отпускалось только 1,8 млн пудов в год, в 1814–1824 гг. – 1,3 млн пудов. К середине XIX в. экспорт отечественного металла стал мало заметен во внешней торговле Российской империи. В общем объеме железа, поступающего на мировой рынок в середине XIX в., на долю России приходилось уже всего около 5 %. По материалам Г. П. Неболсина, «на всех заграничных рынках преобладает сбыт Английского и частию Шведского железа; Русское по своей превосходной доброте для выделки стали, требуется в Великобританию, но здесь соперничает с ним шведское железо; в Соединенные Штаты вывозится из России преимущественно листовое железо; в Турцию сбывается наиболее Уральское железо полосовое, которое, однако, вытесняется там дешевым английским. В других странах, расход русского железа незначителен» [7].

Изменения в конъюнктуре внешнего рынка привели, с одной стороны, к сокращению доли экспорта российской металлургической продукции на мировом рынке, с другой - к увеличению потребления железа внутри страны. Нельзя сказать, что в первой половине XIX в. отечественная металлургическая промышленность перестала развиваться: с 1801 по 1861 г. прирост выплавки чугуна составил 79 % [9]. Современники с удивлением отмечали невиданный для того времени факт роста потребления железа. Из него строились железные дороги, мосты, телеграфы, паровые машины, пароходы и прочие вещи, о которых раньше никогда не помышляли. Однако при сопоставлении темпов развития горнозаводской промышленности в различных странах обнаруживается заметное отставание России, в первую очередь от Англии – основного потребителя русского металла в XVIII в. «Нынешнее производство железа в Великобритании, - констатировала этот факт в одном из своих номеров за 1856 г. “Коммерческая газета”, - представляется чрезвычайным как по своей значительности, так и по своему быстрому развитию. В 1796 г. выделывалось только 125 000 т

Fig. 1 . Сast iron melting in Russia in the XIX – early XX centuries

(7 815 000 пуд.), в 1806 г. – 258 000, в 1823 г. – 450 000, в 1830 г. – 670 000, а теперь выделка впятеро более – 3 500 000 т (220 млн пуд.)»1. К 1820 г. Россия уступила лидерство Великобритании, к 1830 ее обогнала Франция, к 1840 – США, к 1850 – Германия, к 1860 г. – Бельгия и Австрия. К концу крепостной эпохи Россия была на седьмом месте. В 1859 г. на долю нашей страны приходилось около 4 % (18 млн пудов) от мировой плавки чугуна (460 млн пудов). Годовая выплавка Англии в то же время составила 234 млн пудов, Франции – 53, Соединенных Штатов – 52, Пруссии – 24, Австрии – 20, Бельгии – 19 млн пудов [12]. В 1861 г. удельный вес России в мировой плавке упал уже до 3,9 %, а к 1880 г. снизился до 2,5 %. Если в конце XVIII в. годовой объем российского железа на мировом рынке доходил до 3 млн пудов, то в 50-е гг. XIX в. он составлял только 747 тыс. пудов2.

Как известно, отечественное металлургическое производство велось на заводах: 1) Урала; 2) замосковных; 3) финляндских; 4) виленско-волынских и 5) Царства Польского. «Уральским заводам принадлежат 75 % всего чугуна, добываемого в России из руды, а из всего выделываемого у нас количества железа они же доставляют 86 %. Из остальных 14 % принадлежат 4/12 Замосковным заводам, 1/12 – Финляндии, а 7/12 – заводам западных губерний и Царства Польского» [6].

В первой половине XIX в. в стране наблюдался некоторый рост производства металла, но это больше походило на ситуацию застоя (см. рис. 1). О данном явлении свидетельствовали еще современники, подчеркивая, что «до 1837 года производство железа оставалось совершенно неподвиж-ным»3. Требовались срочные реформы, нужна была модернизация в организации металлургического производства, но непреодолимым препятствием стала инерция исторически стабильного и размеренного развития, на которое ориентировалась Россия, исключающего непредсказуемые перемены, угрожающие российскому самодержавному устройству.

В первой половине XIX в. мнения современников о месте России заметно изменились. Приведем по этому поводу яркое свидетельство из материалов работы комиссии, анализирующей итоги развития отечественной металлургии: «Англичане год от году умножают и умножили у себя чугуно-плавительные и железоделательные заводы, достигнув усовершенствования способа в очищении каменного угля до такой степени, что имеют возможность употреблять оный для плавки и ковки и хотя железо у них качеством жестко, а потому ломко, но большое онаго употребление на внутренния надобности не требует гибкости и мягкости ибо главный расход онаго в великом количестве по необходимым надобностям состоит в том, что по каналам употребляются належ-ни, огорожения парков и на решетки в окна, где нет нужды в гибкости, притом часть отправляют в Африку для мены на невольников, надобных англичанам для поселения. Сие подает англичанам способы брать из России токмо недостающее малое количество Сибирского железа на необходимые их надобности, такие в которые они не могут совершенно употреблять своего железа»4.

Промышленный переворот последней трети XVIII в. в Великобритании, вызвавший изначально резкое увеличение потребностей в металле, покрываемых за счет импорта, в первую очередь из России, стимулировал там успешное развитие промышленности. В конце XVIII в. англичанам наконец удалось перевести плавку металла на каменноугольное топливо. С этого времени начинается новая эпоха в развитии металлургической промышленности.

Следовательно, одной из причин потери конкурентоспособности отечественного металла на внешнем рынке является быстрая машинизация английской металлургической промышленности, перешедшей работать с конца XVIII в. на минеральное топливо.

Нельзя не учитывать, что во все времена важнейшим фактором успешного соперничества на мировом рынке является привлекательная для потребителей стоимость товара. Промышленная революция в Великобритании резко понизила стоимость железа на мировом рынке. В отечественной металлургии, кроме технологического и технического отставания, в это время выявились и другие серьезные внутренние причины (отяготительные подати, дорогой провоз до портов и рынков сбыта, малоемкий внутренний рынок и т. д.), препятствующие конкурентоспособности русского железа на мировом рынке. Нельзя сказать, что цены на русское железо стали выше, и по этой причине наш металл стал недоступен для иностранных покупателей. Нет, они даже несколько снизились, как сообщают источники. Несмотря даже на некоторое понижение цены на русское железо, спрос на него на мировом рынке резко упал. И причина не в том, что стоимость русского железа повысилась, а в том, что английское стало более дешевым и понизило цены во всех других государствах Европы. В Великобритании, например, за этот период цены на железо упали не менее чем на 100 %, а на чугун – даже на 200 %.

Причины проигранного соперничества, приведшие к отставанию России от промышленных стран Запада, привлекали повышенное внимание как очевидцев этих событий, так и исследователей. Российские аналитики первой половины XIX в., реально осознав в сложившейся ситуации угрозу подрыва экспорта металлургической продукции, стремились обратить на это внимание государства. Тогда же появились первые частные предложения по усовершенствованию в этой отрасли. Металлургическая промышленность по вполне понятным причинам пользовалась особым вниманием российского правительства. Однако все меры по поддержанию этой отрасли сводились к защите ее от конкуренции с заграницей установлением высоких таможенных сборов, которые были вдвое выше цен на металл. Но высокие таможенные пошлины, защищая металлургическую промышленность, не содействовали техническому прогрессу и росту производительности заводов. Уже неоднократно упоминаемый Г. П. Неболсин в статистическом обозрении внешней торговли, изданном в 1850 г., отмечал: «…производство наших заводов от уменьшения вывоза железа за границу не пострадало и цены доставляют заводчикам огромные выгоды», а, как известно, «цены на отечественное железо не слабеют» [7, с. 178].

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют предположить, что снижение военно-политического и экономического могущества страны было связано с утратой приоритетности формирования в стране индустриального общества, на что ориентировались европейские страны, прежде всего Великобритания. Как известно, в первой половине XIX в. процессы индустриализации страны замедлились. Причины упущенных возможностей индустриализации России многообразны. Самодержавно-помещичье государство желало прежде всего сохранения существующих порядков, устоявшейся модели развития страны, ориентированной на поддержку помещичьего аграрного производства. Сложившиеся обстоятельства не способствовали развитию промышленности в целом и отечественной металлургии в частности. И здесь даже дело не в том, что отрасль не соответствовала современным стандартам того времени. Техногенная среда отечественного металлургического производства, как неоднократно подчеркивали специалисты, была сравнима с европейской, но возникло немало факторов, приведших вначале к снижению конкурентоспособности российского металла, а затем – и его вытеснению с внешнего рынка.

В России того времени сложились такие условия, при которых индустриализация страны стала не в приоритете. Экономическое развитие в первой половине XIX в., сопровождавшееся ростом внешней торговли (среднегодовые цифры в рублях серебром достигали: в 1801–1805 гг. – 127 млн руб., в 1856-1860 гг. - 431 млн руб.), шло в основном за счет увеличения товарности сельского хозяйства. Основной статьей русского экспорта становится хлеб. В 1861 г. его доля составляла свыше 35 %.

В сложившейся ситуации Россия не смогла приспособиться к новым условиям на мировом рынке. Высокая цена и, как следствие, сокращение вывоза отечественного железа усилили застой русской металлургической промышленности, что в свою очередь привело к замедлению темпов индустриализации страны. Государственная протекционистская политика привела к тому, что употребление металла в России оказалось самым низким в Европе. В материалах работы комиссии о пересмотре таможенных пошлин отложилось много материалов по этому поводу. Для иллюстрации приведу одно из суж- дений: «Чтобы судить о последствиях запретительной системы в отношении к железу, необходимо исследовать, в какой мере наше железо удовлетворяет внутренние потребности. На всех, вообще, заводах, как казенных, так и частных выплавляется ежегодно до 13 миллионов пудов чугуна, из коего, за отделкой разных изделий, добывается железа 8 300 000 пудов. В последние 12 лет это производство увеличилось на 11 1/2 процентов. Не смотря на это, нынешнее производство далеко не соответствует потребностям Империи. Это можно видеть из следующих данных. По числу жителей, ежегодный расход железа составляет на человека: в Великобритании (не считая колоний) - более 3 пудов; в США – около 1 пуда; в Пруссии, Франции, Бельгии – 30 фунтов; в России – менее 6 фунтов»5.

Огромная масса оставшегося на внутреннем рынке отечественного железа отнюдь не снизила его цену. В результате в 1850-х гг. правительство вынуждено было создать комиссию по рассмотрению вопроса о чрезвычайной дороговизне русского железа6. В те годы низкая цена сортового железа и рельсов, изготовленных в Англии и поставляемых во все концы света, обращала на себя всеобщее внимание. Поражало то, что английский заводчик мог поставить в Санкт-Петербург шинное железо по цене, например, на 1850 г. от 85 до 90 коп. за пуд, тогда как русское железо продавалось по 1 руб. 65 коп. - 1 руб. 70 коп.7 Этот весьма значимый факт не способствовал росту потребления железа в стране. Надбавка за качество русского железа не входила в расчеты ценообразования.

Главной причиной того, что в стране не увеличивалось потребление металла, было то, что цена на отечественное железо была избыточной для бюджета населения. Очевидцы сходились во мнении, что понижение цены, бесспорно, увеличило бы потребление металла в России: «Удешевление чугуна в России, без сомнения, усилило бы его потре-

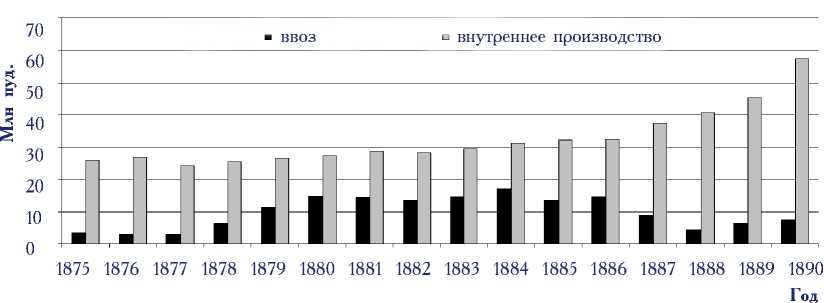

Рис. 2. Соотношение отечественного производства и импорта чугуна во второй половине XIX в. / Fig. 2 . Ratio of domestic production and import of cast iron in the second half of the XIX century

бление, особенно в городах, где более роскоши и богатства, и в машинном деле... До сих пор класс земледельческий в России употребляет чрезвычайно мало металлических изделий. В крестьянском хозяйстве большая часть железных вещей не покупается, а выделывается из обломков старого железа» [6].

Высокие цены уменьшали спрос на металл и, следовательно, препятствовали увеличению его производства. На всю Россию середины XIX в. более чем с 60 млн населением была одна железная дорога; в некоторых районах страны на тысячи верст не было никакой промышленности, сельский потребитель использовал железо только на соху с двумя железными наконечниками по 15 фунтов каждый и на две сенокосные косы – до 3 фунтов8. Выводы современников объективно отражали причины застоя в металлургической промышленности. Приведем одну лишь выдержку из источника по этому поводу. «Итак, железное производство в России усиливается гораздо медленнее чем во всех других государствах Европы, а причиною тому не может быть пресыщение внутреннего рынка, ибо нигде не расходуется так мало железа, как в России»9.

Отечественное металлургическое производство совершенствовалось, но темпы развития не сопоставимы в сравнении с веду- щими европейскими странами и США. Для ускорения темпов индустриализации стране нужно было много дешевого металла. Оживление всех отраслей промышленности в период постройки железных дорог вызвало огромный спрос на железо, удовлетворить который отечественная промышленность была совершенно не в силах. В то же время, как известно, в целях сохранения отечественной металлургии, как тогда оценивали, от разорения – ввоз дешевого английского железа фактически был невозможен из-за высоких тарифных пошлин. Экспорт железа из России был значительнее импорта вплоть до 1857 г. С этого периода Россия вновь начала ввозить иностранный металл, превратившись из крупнейшего экспортера железа в XVIII в. в его импортера. Как свидетельствуют графики выплавки чугуна, его производство в стране в связи с увеличением конкуренции не выросло, но внутреннее потребление в некоторые годы увеличилось более чем наполовину (см. рис. 2).

Двигаясь по пути индустриального развития вслед за странами Западной Европы и США, Россия стремилась использовать их передовые технические достижения и опыт крупного машинного производства. На предприятиях тяжелой промышленности России внедрялись высокопроизводительные маши- ны и современное заводское оборудование, осваивалось пудлингование. На протяжении первой половины XIX в. предлагалось немало проектов для оздоровления отрасли, однако все эти нововведения не привели к значительному повышению производительности. Дело в том, что обсуждение преобразовательных программ чаще всего начиналось и заканчивалось упорядочением и усилением административных мер. Историческое развитие вновь и вновь ставило те же проблемы: как заставить промышленность работать по-европейски и в то же время не разрушить традиционное для страны устройство. Затруднительная ситуация постоянно требовала выбора между двумя равнотяжелыми путями развития: либо организация промышленности на европейский манер, для чего необходимо проведение кардинальных реформ; либо сохранение петровской модели, закрепившей крепостное право на промышленный сектор экономики, которая в новых условиях XIX в. стала почти непреодолимым препятствием на пути экономического развития государства. Если в XVIII в. крепостное право в обеспечении заводов рабочей силой содействовало развитию металлургии и даже накануне реформы 1861 г. крепостные в горнозаводской промышленности составляли большинство рабочих, то в первой половине XIX в. их содержание стало обременительным в организации производственного процесса. Тем не менее введение новой европейской формы организации труда в кругах российского самодержавия вызывало большие опасения. Французская революция для России стала черной меткой распространяемых взглядов о необходимости развития индустриализации. Она проявила так называемые язвы нового мира, ужаснула правителей, привела в замешательство философов и изменила форму проблем, связанных с отказом от крепостного труда и перехода к вольнонаемному. В течение полувека свидетельства об ее ужасах вынуждали правителей других стран критично переоценивать преимущества создания индустриального общества.

В первой половине XIX в., вследствие того что общественное мнение представля- лось в основном дворянством, связанным с аграрной сферой экономики, распространенными были прославление выгод земледелия, противопоставление благополучия крепостного «мужика» нищете безземельного пролетариата Западной Европы. Популярным было суждение о нежелательности «фабрично-заводской» организации труда и предпочтительности мелкого производства, соединяющего земледелие с обрабатывающей промышленностью. Крупная промышленность, а особенно рабочие, ее обслуживающие, материалы о которых уже публиковались в печати, считались явлением, противоречащим национальным исконным традициям России, натуральному хозяйству, мелкому ремесленному производству и земледельческому строю в целом. Пользуясь аргументацией, заимствованной у западноевропейских критиков капиталистического строя, российская печать, за небольшим исключением, самыми мрачными красками рисовала последствия промышленного развития и обусловленное им появление пролетариата. Особенно усердствовал в пропаганде данного направления общественного мнения журнал «Дух журналов». Приведем ряд характерных формулировок из статей, помещенных в нем:

«изобилие процветает всегда в таком государстве, где земледелие в чести»;

«не заведения фабричных громад в России желать должно, а стараться, сколько возможно, самих земледельцев в свободное время упражнять полезными рукоделиями»;

«земледелец работает не взаперти, как мастеровой на фабрике, но всегда на чистом воздухе. Житие наших мужиков есть самое беззаботное и счастливое. Самый здоровый и веселый народ есть земледельческий. Фабричные по большей части хворы, чахоточны, калеки, скоро пухнут и преждевременно укорачивают век. Разделение работ много спосо-оствует усовершенствованию изделий, но оно делает мастерового машиною. Ум его тупеет, человеческая природа в нем унижается»;

«что крестьяне не оставляют домов и не идут работать на фабрики, за это должны благодарить Бога: от этого нравы сохра- няются в чистоте, разврата меньше, детей больше, а ремесла те же у них в избах, только не так видны, как в огромных фабриках» [12, с. 269–271].

Из всей этой агитации явственно вырисовываются черты весьма любопытной теории об «истинно русском» варианте промышленного развития. Суть ее заключается в том, что русская организация промышленного труда с господствующими там крепостными и общинными отношениями, с сохраняющими связь с землей рабочими, с «христианской заботой» владельца о заводских людях, «как своих детях», не приводит к пауперизации населения, оказывает на него морализующее влияние и не приводит к формированию пролетариата.

Именно такие соображения легли в основу суждений современников о месте рабочих горных заводов в социальной структуре крепостной России. В этом плане любопытно процитировать выдержки из материалов работы комиссии по проведению реформы на горных заводах. В записке «Об улучшении быта горнозаводского населения» за 1860 г. рабочие горных заводов охарактеризованы как «особое оседлое из среды своей комплектующееся сословие для промышленной цели», «особый промышленный класс горнозаводских людей». «Каждый из них по роду своих занятий и по правам, им предоставленным, есть скорее обыватель-промышленник. Он живет в горном городе или селении, владеет недвижимой собственностью... В отношении работ подразделяется на служителей, на мастеровых и на урочных рабочих. Все они получают за работу или окладное жалование, или задельные, или поурочные платы, не несут, как и казенные люди, никаких повинностей, которые уплачиваются за них владельцами из прибылей заводских, поселены в своих домах при самих заводах, рудниках, где производится работа, безвозмездно пользуются пахотною и сенокосною землями, больница, церковь и школа для детей содержатся за счет заводчика, бедным, престарелым, вдовам и сиротам дается пособие деньгами и хлебом... Люди эти, принадлежат ли они каз- не или частным заводчикам, организовали на местах своих поселений правильно организованные общины, мужское население которых обязано работать почти до истощения сил, и где обязательный труд и плата за работы разделены так, чтобы все члены общины были обеспечены содержанием... Нельзя при этом не заметить, что при таком общинном устройстве горного населения горный промысел навсегда обеспечен опытными рабочими и пролетариев быть не должно»10.

Таким образом, несмотря на различные системы государственного устройства и экономики, как было уже показано, состояние отечественного заводского металлургического производства стало важнейшим показателем параллельно идущих процессов индустриализации. Россия уступила лидерство в металлургическом производстве Англии прежде всего в связи с сохранением малопроизводительных феодально-крепостнических отношений и недооцеки роли промышленности в экономике страны.

Результаты этих процессов имели далеко идущие последствия. Итогами отставания в темпах промышленного развития стали трагедия Крымской войны 1853–1856 гг. с унизительным Парижским миром, снижение темпов индустриализации страны и углубляющаяся технико-технологическая зависимость от Запада.

Заключение

Каждая историческая эпоха характеризуется существованием большого числа стран с разным уровнем социально-экономического развития и военно-политического и культурного влияния. Одни страны в чем-то вырываются на передний край прогресса, а другие, опираясь на собственные ресурсы, выстраивают свою траекторию в соответствии с новыми вызовами и угрозами истории. Попытки выделять центр, полупериферию и периферию, а также проводить размежевание на страны первого, второго, третьего эшелона модернизации или же воспроизводить другие разного рода иерархии уровня зависимости, не отражают характер и многообразие в развитии постоянно воспроизводящего себя многополярного мира. Результатом подобных манипуляций чаще всего становится лишь нивелирование и схематизация исторических процессов в контексте той или иной теории. Возникшую, в том числе в России, в конце XVIII - первой половине XIX в. новую реальность, связанную с развитием промышленности и становлением индустриального общества, невозможно анализировать только в рамках отдельной страны, так как способы производства были взаимосвязаны и распространялись по всему миру.

Индустриальное общество принципиально отличается от предыдущих моделей. Исследователю не следует терять эту основополагающую реалию. Во всех странах политическая система не являлась автономной по отношению к экономике – они находились во взаимовлиянии. Доминирование того или иного фактора следует рассматривать конкретно-исторически при анализе эволюции прошлой социальной реальности. Появление индустриальных обществ происходило в процессе развития промышленного сектора в экономике, постепенной всемирной экспансии различных взаимосвязей через торговлю, коммуникации в культуре, завоевания, проводимую в стране экономическую политику. Движущие силы процесса индустриализации были разнообразными. Все страны пытались развивать промышленность, основываясь прежде всего на собственных традициях экономического развития, что не могло не повлиять на характер новой системы и даже на современные различия в их развитии. Индустриальное общество изначально не было универсальной мировой системой, а состояло из разновидностей социально-экономических укладов, национальных конструкций экономик разных стран. Принято считать, что успешное развитие машинного производства в Европе было связано прежде всего с укорененными традициями существования частной собственности и рыночных отношений. Россия этого времени также стала частью формирующихся индустриальных обществ. Модель эволюции аграрного общества в индустриальное многообразна и не универсальна. «Промышленная революция» в современной историографии является лишь символом длительной эволюции в процессе индустриализации, подчеркивающим революционность перехода от аграрного общества к индустриальному. Россия, имея в последней трети XVIII в. мощный промышленный потенциал, в первой половине XIX в. использовала его неэффективно. Создание индустриального общества растянулось на десятилетия, что объясняется прежде всего доминированием в изучаемое время самодержавно-помещичьей идеологии при формировании промышленной политики. Лишь поражение в Крымской войне 1853–1856 гг. проявило уязвимость России в соперничестве с индустриально развитыми странами и активизировало формирование индустриального общества.

Список литературы Российская металлургическая промышленность конца XVIII-первой половины XIX в. в глобальном измерении индустриализации

- Арсентьев Н. М. Дилемма индустриализации России в XIX в. // Экономическая история. 2017. № 3. С. 31–49.

- Арсентьев Н. М., Дубодел А. М. Промышленная Россия первой половины XIX века. Замосковный горный округ в планах и чертежах: моногр. М.: Наука, 2004. 342 с.

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие: моногр. Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 1994. 604 с.

- Арсентьев Н. М., Дубодел А. М. Во славу России. Трудовая мотивация и образ отечественного предпринимателя к XVIII – первой половине XIX века. М.: Наука, 2002. 288 с.

- Арсентьев Н. М., Салманов З. Р., Тарасов Р. С. Деятельность Комиссии для изыскания средств к развитию железного производства в России: к вопросу о состоянии черной металлургии и таможенной политики середины XIX века. Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарёва, 2007.

- Гагемейстер Ю. О торговле железом в России // Коммерческая газета. 1856. № 146.

- Неболсин Г. П. Статистическое обозрение внешней торговли России. СПб., 1850.

- Спиридонова Е. В. Экономическая политика и экономические взгляды Петра I. М., 1952.

- Струмилин С. Г. История черной металлургии в СССР. М., 1954. Т. 1.

- Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России. М., 1960.

- Тарле Е. В. Запад и Россия. Статьи и документы из истории XVIII–XIX вв. Петроград, 1918. 221 с.

- Туган-Барановcкий М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. СПб., 1898. Т. 1.

- Хромов П. Г. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. М.: Наука, 1967.

- Юхт А. И. Русские деньги от Петра Великого до Александра I. М.: Финансы и статистика, 1994.