Российские университеты: на пути к амбициозным целям

Автор: Родионов Дмитрий Григорьевич, Кушнева Ольга Александровна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Digital society

Статья в выпуске: 3 (36), 2015 года.

Бесплатный доступ

Обострение конкуренции на мировом рынке образовательных услуг вызвало к жизни новые инструменты для повышения авторитета высших учебных заведений в глазах абитуриентов и работодателей. Важнейшим из таких инструментов являются рейтинги лучших университетов мира, регулярно составляемые известными зарубежными агентствами. Руководство России уделяет пристальное внимание рейтинговым позициям наших вузов, что выразилось в появлении в 2013 году национальной программы «5-100-2020», реализация которой должна обеспечить вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в лидирующую сотню рейтинга QS World University Ranking. В статье рассматривается, насколько изменились рейтинговые позиции ведущих российских университетов за прошедший год. Важность продвижения в международных рейтингах иллюстрируется успехами зарубежных университетов в части рекламы и привлечения большого количества иностранных студентов. Особое внимание уделено возрастающей роли дистанционного обучения в расширении охвата мировой студенческой аудитории. Сделан сравнительный географический анализ по регионам проживания привлекаемых иностранных студентов, как в отечественные, так и в зарубежные университеты. Рассматриваются проблемы повышения международного авторитета российской высшей школы в мировом образовательном пространстве, выявляются причины неоправданно низкого рейтинга российских университетов по версии ведущих рейтинговых агентств. Авторами обосновывается важность повышения мобильности студентов в пределах России, с учетом многообразия региональных научных школ.

Иностранные студенты, конкурентоспособность, мобильность, рейтинг, университет

Короткий адрес: https://sciup.org/140225682

IDR: 140225682 | УДК: 338.2

Текст научной статьи Российские университеты: на пути к амбициозным целям

Родионов Д.Г., Кушнева О.А. Российские университеты: на пути к амбициозным целям // Общество. Среда. Развитие. – 2015, № 3. – С. 8–15.

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Год назад в рамках программы «5-100-2020» по результатам подготовленных презентаций 15 российских вузов получили целевое финансирование для развития научно-образовательной деятельности в соответствии с индикаторами мировых рейтингов. Одним из результатов должно было стать продвижение этих университетов на лидирующие позиции в международных рейтингах.

Особенности и тенденции развития современного образования, его качества, а также критерии, влияющие на формирование рейтинговых оценок, достаточно подробно исследованы в работах российских [2; 3; 8; 9] и зарубежных учёных [1; 10–13], в том числе и нашим авторским коллективом [4; 5; 15; 16]. Напомним лишь основные индикаторы мирового рейтинга QS (табл. 1) – одного из самых представительных.

От года к году количество университетов в рейтинге растет. С прежних 700 оно за последние два года увеличилось почти до 900. Это связано не только с престижем, но и с тем, что многие университеты осоз-

Таблица 1

Показатели для расчета рейтинга QS World University Ranking*

|

№ п/п |

Показатель |

Уд. вес, % |

|

1. |

Академическая репутация |

40 |

|

2. |

Репутация среди работодателей |

10 |

|

3. |

Соотношение преподавательского состава к числу студентов |

20 |

|

4. |

Индекс цитируемости |

20 |

|

5. |

Доля иностранных студентов |

5 |

|

6. |

Доля иностранных преподавателей |

5 |

* Составлено по данным QS World University Ranking [14].

нали ценность рейтингов как незаменимых рекламных площадок для привлечения студентов и аспирантов.

В табл. 2 приведен перечень стран, имеющих в рейтинге более 10 университетов. По количеству университетов в рейтинге QS с большим отрывом лидирует США. За четыре года в рейтинг добавилось почти два десятка американских вузов. Такой же

Таблица 2

Рейтинговые университеты по странам мира*

|

Страна |

Количество университетов в рейтинге |

|||

|

2011/12 |

2012/13 |

2013/14 |

2014/15 |

|

|

США |

129 |

122 |

144 |

147 |

|

Англия |

54 |

54 |

69 |

73 |

|

Германия |

43 |

42 |

42 |

44 |

|

Франция |

33 |

35 |

40 |

46 |

|

Япония |

32 |

32 |

38 |

39 |

|

Австралия |

25 |

25 |

31 |

33 |

|

Италия |

19 |

21 |

26 |

27 |

|

Китай |

23 |

23 |

25 |

27 |

|

Канада |

20 |

22 |

26 |

26 |

|

Южная Корея |

22 |

21 |

24 |

25 |

|

Бразилия |

11 |

12 |

22 |

22 |

|

Россия |

12 |

14 |

18 |

21 |

|

Испания |

13 |

17 |

18 |

19 |

|

Тайвань |

11 |

14 |

15 |

16 |

|

Аргентина |

8 |

6 |

16 |

16 |

|

Индия |

12 |

11 |

11 |

14 |

|

Нидерланды |

13 |

13 |

13 |

13 |

*Составлено по данным QS World University Ranking [14].

рост и у Англии – второго лидера международных рейтингов. Россия, Бразилия и Аргентина сумели удвоить присутствие своих университетов в рейтинге.

За прошедший год в рейтинг QS добавилось еще три российских вуза. Однако мы понимаем, что это только начало. В России большое количество вузов, вполне достойных присутствия в рейтинге, но до недавнего времени лишь очень немногие осознавали важность работы в этом направлении. К сожалению, из-за возникших не по вине нашей страны трудностей, финансирование этой программы сокращено, но, тем не менее, мы можем рассмотреть, насколько приблизились к желаемому результату те вузы, которым было выделено адресное финансирование на участие в этой национальной программе.

Из этих 15 вузов только 3 пока остались за пределами рейтинга – это Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургский «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова и Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики. И хотя эти вузы известны своими достижениями, так например, команда программистов ИТМО становилась победителем чемпионата мира по программированию, этого оказалось недостаточно, поскольку вхождение в

Таблица 3

Университеты, получившие балльные оценки

|

Университет |

2012 |

2013 |

2014 |

||

|

1. |

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова |

№ строки |

116 |

120 |

114 |

|

Баллы |

61,79 |

63,9 |

66,9 |

||

|

2. |

Санкт-Петербургский государственный университет |

№ строки |

253 |

240 |

233 |

|

Баллы |

41,88 |

45,9 |

49,2 |

||

|

3. |

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |

№ строки |

352 |

334 |

323 |

|

Баллы |

34,13 |

38 |

40,1 |

||

|

4. |

Новосибирский государственный университет |

№ строки |

371 |

352 |

329 |

|

Баллы |

32,94 |

36,2 |

39,9 |

||

|

5. |

Московский государственный институт международных отношений (Университет МГИМО) |

№ строки |

367 |

386 |

401 |

|

Баллы |

33,03 |

33,8 |

34,7 |

||

|

6. |

Московский физико-технический институт (государственный университет) |

№ строки |

443 |

418 |

|

|

Баллы |

30,3 |

33,6 |

|||

|

7. |

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет |

№ строки |

457 |

489 |

|

|

Баллы |

30 |

29,9 |

|||

|

8. |

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |

№ строки |

487 |

||

|

Баллы |

– |

29,8 |

|||

|

9. |

Российский университет дружбы народов (РУДН) |

№ строки |

522 |

495 |

477 |

|

Баллы |

– |

28,4 |

30,5 |

Жирным шрифтом выделены вузы, получившие целевое финансирование по программе 5-100-2020.

Составлено по данным QS World University Ranking [14].

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

рейтинг требует определенных результатов по каждому из индикаторов ранжирования.

В то же время следует отметить РУДН – Университет дружбы народов, Южный федеральный университет, Российский экономический университет имени Плеханова, Воронежский государственный университет, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, которые хотя и не получили финансирование в рамках программы «5-100-2020», но приложили немало усилий и вошли в мировой рейтинг QS.

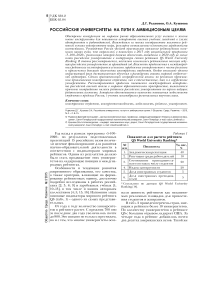

Пока только 9 наших университетов из 21 добились по ин

1-100 101- 201- 301- 401-500 501- 601- 701 и

200 300 400 600 700 далее

■ 2013 D2014

Рис.1. Распределение российских университетов в рейтинге QS.

дикаторам рейтинга показателей, достаточных для получения балльных оценок (табл. 3).

С каждым годом борьба за позицию в рейтинге становится все напряженнее, каждый балл имеет значение. Причем, чем ближе к лидирующим позициям, тем это

значение больше. Так, дополнительные три балла, заработанные МГУ, позволили ему подняться на 6 ступеней рейтинга. На семь мест улучшил свою позицию Санкт-Петербургский университет, добавивший за год 3,3 балла. Те же 3,3 балла, но в пятой

Таблица 4

Оценка российских университетов по основным индикаторам рейтинга QS World University Ranking за 2013/2014 годы*

|

Университет |

В s S В 2 § ” е с £ |

К се У У се 0 Н h ^ 0 В ю у се Уч Ь |

ч 3 0 В в « к и |

О- 4 И о и В S в" |

д 3 и и >-” и |

ф о & ф К & ^ В я в |

О О н К |

|

|

Московский государственный университет МГУ им. М.В. Ломоносова |

2013 |

84,1 |

64,8 |

99,9 |

8,7 |

37,3 |

6,3 |

63,9 |

|

2014 |

86,1 |

76,2 |

99,9 |

10,9 |

52,1 |

7,8 |

66,9 |

|

|

Санкт-Петербургский государственный университет |

2013 |

49,7 |

40,3 |

97,9 |

5,2 |

24,3 |

3,6 |

45,9 |

|

2014 |

55,7 |

48,5 |

98,8 |

5,3 |

24,8 |

3,7 |

49,2 |

|

|

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана |

2013 |

27,8 |

58,5 |

100 |

1,0 |

12,5 |

1,1 |

38,0 |

|

2014 |

31,8 |

65,8 |

100 |

1,6 |

8,8 |

1,1 |

40,1 |

|

|

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет |

2013 |

32,7 |

24,8 |

87,3 |

4,9 |

35,3 |

5,2 |

36,2 |

|

2014 |

36,7 |

39,2 |

85,8 |

7,3 |

41,1 |

8,1 |

39,9 |

|

|

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) |

2013 |

15,8 |

46,0 |

98,7 |

8,3 |

48,7 |

1,0 |

33,8 |

|

2014 |

– |

47,4 |

97,4 |

– |

48,5 |

– |

34,7 |

|

|

Московский физико-технический институт |

2013 |

– |

– |

99,6 |

11,2 |

35,9 |

2,7 |

30,3 |

|

2014 |

– |

– |

99,9 |

– |

36,1 |

– |

33,6 |

|

|

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет |

2013 |

– |

– |

92,9 |

1,3 |

20,3 |

2,1 |

30,0 |

|

2014 |

– |

– |

89,5 |

– |

– |

– |

29,9 |

|

|

Российский университет дружбы народов (РУДН) |

2013 |

– |

– |

84,5 |

1,7 |

93,7 |

1,2 |

28,4 |

|

2014 |

– |

– |

90,7 |

– |

93,6 |

– |

30,5 |

|

|

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |

2013 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

2014 |

– |

– |

85,5 |

– |

– |

– |

29,8 |

|

|

Среднее значение |

2013 |

23,3 |

26,0 |

84,5 |

4,7 |

34,2 |

2,6 |

34,1 |

|

2014 |

23,4 |

30,8 |

94,2 |

2,8 |

33,9 |

2,3 |

39,4 |

*Составлено по данным QS World University Ranking [14].

сотне дали МФТИ целых 25 рейтинговых ступеней. Добавление к прошлогодней оценке всего 0,9 балла оказалось для МГИМО недостаточно: этот университет потерял место в четвертой сотне, опустившись на 15 позиций. А потеря Санкт-Петербургским политехническим университетом всего лишь одной десятой балла стоило ему отставания на 32 места. Динамика распределения наших университетов по интервалам рейтинга отображена на рис. 1. В табл. 4 отражены изменения балльных оценок российских университетов по индикаторам рейтинга за прошедший год.

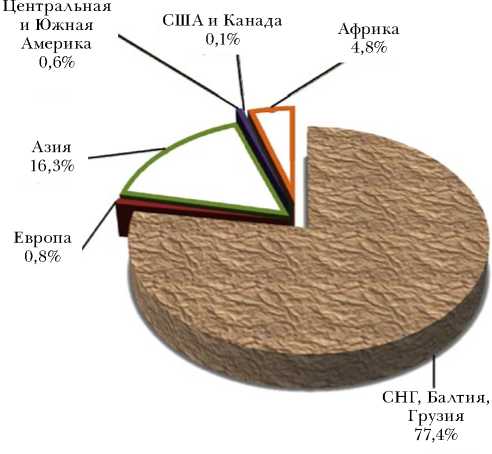

Если первые пять университетов этого списка добились гармоничного роста балльных оценок по всем индикаторам рейтинга, то остальные вузы не аттестованы по ряду важных направлений, в том числе и по тем, по которым в 2013 году имели свои оценки. Следует отметить,

Академич. репутация 100,0/ы.

Цитируем, на препод.

Иностранн. студенты

Репутация работодат.

Преподават/ студенты

Иностранн. Преподават.

-♦—2013 ---2014

Рис.2. Сравнение средних показателей по индикаторам рейтинга.

Таблица 5

Университеты, не получившие балльных оценок

|

Университет |

2012 |

2013 |

2014 |

|

|

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |

№ строки |

550 |

518 |

528 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина |

№ строки |

469 |

549 |

598 |

|

Баллы |

26,47 |

– |

– |

|

|

Национальный исследовательский Томский политехнический университет |

№ строки |

616 |

583 |

535 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Национальный исследовательский Томский государственный университет |

№ строки |

568 |

584 |

501 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Казанский (Приволжский) федеральный университет |

№ строки |

697 |

612 |

565 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Южный федеральный университет |

№ строки |

626 |

627 |

|

|

Баллы |

– |

– |

||

|

Дальневосточный федеральный университет |

№ строки |

612 |

723 |

731 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского |

№ строки |

646 |

740 |

744 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова |

№ строки |

623 |

747 |

760 |

|

Баллы |

– |

– |

– |

|

|

Воронежский государственный университет |

№ строки |

832 |

860 |

|

|

Баллы |

– |

– |

||

|

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского |

№ строки |

619 |

||

|

Баллы |

– |

|||

|

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» |

№ строки |

752 |

||

|

Баллы |

– |

– |

Жирным шрифтом выделены вузы, получившие целевое финансирование по программе 5-100-2020 Составлено по данным QS World University Ranking [14]

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

что за счет этих слабых мест среднеарифметические значения по данной группе университетов изменились незначительно, что видно на диаграмме (рис. 2).

Единственным по-настоящему успешным показателем является у нас соотношение численности преподавателей и студентов. Проводя сокращения преподавателей, ректоры некоторых российских университетов ухудшают это соотношение, лишая свои вузы порой единственного преимущества.

Повышение требований к ученым в части публикуемости и цитируемости в иностранных научных изданиях вызвало в российском научном сообществе неоднозначную реакцию. Это можно, отчасти, понять. Публикации в зарубежных изданиях принимаются на английском языке, а среди российских ученых, прежде всего среднего и старшего возраста, слишком мала доля тех, кто владеет иностранным языком в достаточной степени, чтобы написать научную работу. А это означает, что придется оплачивать услуги переводчиков, а заработная плата в российских вузах пока еще такова, что люди заботятся о своем уровне жизни больше, чем о мировом престиже российской высшей школы.

С другой стороны, можно понять и руководителей образования. Как мы уже рассмотрели выше, позиции российских университетов в мировых рейтингах пока еще достаточно слабые, причем одним из весомых факторов как раз и является низкий уровень публикационной активности и цитируемости сотрудников вузов. А ведь именно рейтинги являются сегодня, в эру интернета, теми рекламными площадками, где будущие студенты знакомятся с вузами мира. В условиях глобализации привлечение иностранных студентов является для ведущих государств системной целенаправленной политикой, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Так называемая «мягкая сила» является одним из инструментов геополитики, широко используемым определенными странами для расширения своего влияния. Для этого как нельзя лучше подходит привлечение международных студентов: граждане разных стран, получившие образование в одном университете, связаны в течение жизни студенческим братством. Поднимаясь в своей стране со временем до уровня интеллектуальной и политической элиты, бывшие студенты сохраняют теплые воспоминания о годах учебы, а нередко поддерживают и дружеские контакты со своими однокашниками. Форми- руется лояльное отношение не только к университету, но и в целом к стране, где прошла прекрасная студенческая пора. У молодых людей закрепляется в сознании эталон образа жизни, определенные идеологические и нравственные установки. Именно поэтому интернационализация и глобализация высшего образования, как актуальные тенденции современного мира, безусловно, должны активно поддерживаться государством, в том числе и в плане финансирования.

Помимо геополитического здесь еще присутствует и финансово-экономический аспект, который наиболее ярко можно проследить на примере США.

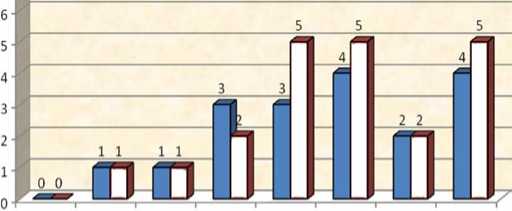

Уже восьмой год подряд наблюдается рост зачисления студентов в американские вузы. По данным Института международного образования в 2012–2013 учебном году в американских вузах обучалось около 820 тысяч иностранных студентов со всех географических регионов мира, что добавило в экономику США 24 млрд долларов. В 2013–2014 году количество международных студентов выросло до 886 тысяч, а американская экономика пополнилась на 27 млрд долларов. А для обучения, обслуживания проживания, питания, отдыха молодых иностранцев потребовалось с осени 2013 года 340000 новых рабочих мест. Такой успех с лихвой покрывает затраты США на рекламу своего образования во всех регионах мира. По сообщениям СМИ, за 15 лет в американских кампусах стало на 72% больше зачисляемых в вузы иностранцев: китайских студентов стало в пять раз больше, индийских – в два с половиной раза, вьетнамцев – в семь с половиной раз больше, и в десять раз – студентов из Саудовской Аравии. По численности иностранных абитуриентов лидирует Китай: только за 2014 год количество заявлений из Поднебесной выросло на 17%.

Отдавая должное масштабу американских образовательных услуг, ставших благодаря широкой рекламе мировым брендом, справедливости ради отметим, что 43,4% международных студентов выбирают для обучения европейские университеты. Немаловажную роль играет не только авторитет старейших в мире классических вузов Англии, Германии, Франции, Италии, Австрии и других стран Старого Света, но и стоимость обучения, которая заметно доступнее, чем в Америке. Если ведущие университеты США назначают плату за обучение 40000–44000 долларов, то учеба в Оксфорде или Кембридже обхо-

Source: HESA Stu dent record

Рис. 3. Динамика изменения численности иностранных студентов в Великобритании (Higher education statistics agency []).

дится в 26000–32000 долларов. Англия – самый привлекательный в Европе дом для международных студентов. В 2013/14

учебном году в Великобритании насчитывалось более 435 тысяч международных студентов, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году. Причем 44% иностранных студентов приехали из азиатского региона, на долю же стран Евросоюза пришлось только 29%.

Данные английского статистического агентства высшего образования отражают растущий интерес иностранных студентов к британским университетам (рис. 3).

В последние годы отмечается растущая популярность азиатских университетов. Уже сегодня на их долю приходится более 20% международных студентов. Сегодня на мировом рынке образовательных услуг в борьбе за приток иностранных студентов большую роль играет гибкая ценовая политика: некоторые университеты, и в первую очередь – азиатские, даже имея высокую репутацию, назначают для зарубежных студентов плату за обучение ниже, чем для своих соотечественников.

О высокой значимости экспорта образования говорит сам факт включения доли иностранных студентов в число индикаторов рейтингов университетов.

В 1990–91 учебном году в вузах Советского Союза обучались 89,3 тысяч иностранных студентов. И по этому показателю СССР занимал второе место в мире (после США) по числу иностранных студентов. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2007 году общее количество иностранных студентов составляло 3 млн., из них на университеты России пришлось только 2%, в то время как доля США составила 20%, Великобритании – 12%, Германия и Франция обучают 9% и 8% соответственно. Кроме того, значительное количество студентов учится в Австралии (7%), Канаде (4%), Японии (4%) [3].

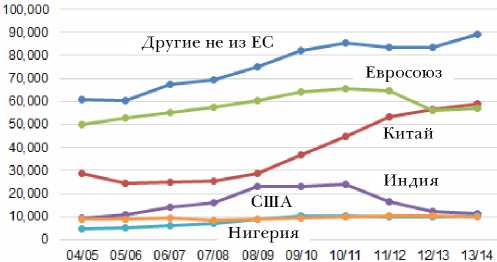

В тяжелый для России кризисный период численность иностранных студентов резко сокра- тилась и в 1995/96 учебном году составила только 52,6 тысяч человек. Однако после 2000 года этот показатель стал расти и в 2012/13

году, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 164,8 тысяч. Более наглядно структура студен- тов по регионам постоянного проживания представлена на рис. 4.

В качестве стратегических целей государственной политики в сфере образования названы [1]:

– повышение качества, привлекательности и конкурентоспособности российской системы образования в мировом и региональном образовательном пространстве;

– обеспечение эффективного участия России в глобальном и важнейших региональных процессах развития образования;

– повышение доли экспорта образовательных услуг в российском ВВП.

Рис. 4. Распределение иностранных студентов, обучающихся в России, по регионам.

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 3’2015

Для достижения этих целей необходимо, прежде всего, продвижение наших лучших университетов в мировых рейтингах. А чтобы претендовать на места в рейтинге, им необходимо показать достижения в разных областях науки. Эта цель достижима только при условии многопро-фильности вуза.

Министерство образования, видимо, воспользовалось зарубежным опытом реформирования высшей школы и для повышения статуса отечественных университетов пошло по пути слияния вузов по территориальному признаку, наделив эти вновь образованные, ставшие за счет слияния многопрофильными университеты статусом федеральных. Этот шаг дал возможность увеличить количество российских вузов, вошедших в мировой рейтинг. Но это – только первый шаг. А дальше предстоит достаточно болезненный процесс притирки, выработки общей образовательной и научной политики. В ряде случаев эти искусственные слияния не находят внятного объяснения. Например, в подмосковном городе Королёве к финансово-технологической академии присоединили, во-первых, техникум космического машиностроения, а во-вторых – что вы думаете? – «Дизайн одежды»! Ясно, что пока коллективы всех трёх учебных заведений, которым свыше приказано срочно подружиться, глядят друг на друга, мягко говоря, с удивлением (см. [ academy/history/]).

Впрочем, выгоды от повальных слияний понятны: большинство вузов, составивших новые образовательные конгломераты, занимают в своих городах здания, привлекающие активный коммерческий интерес. Хотелось бы, чтобы вырученные в результате передела собственности средства остались в высшей школе, были направлены на превращение разнородных по сути и по научно-образовательным подходам соединений в агломерат, когда разные по составу породы намертво спекаются в однородную структуру. К сожалению, процесс превращения конгломерата в агломерат – дело небыстрое, а сроки национальной программы предельно жесткие.

Во все времена реформы не даются безболезненно. Преследуя генеральную цель – повышение качества отечественного образования и международного авторитета российского диплома – нужно при этом сохранить количество студентов в стране. Именно доля населения с хорошим образованием – объективный показатель интеллектуального потенциала нации, качества человеческого капитала.

Это хорошо понимают в странах как Старого, так и Нового света.

В 2009 году в США действовало 4352 высших учебных заведения, а к 2014 году их стало уже 4726 а численность студентов достигло 21 миллиона, что составило 5,7% от общей численности населения Америки. Что касается России, то это соотношение составляет 4,1%. Другими словами, на одно студенческое место в Америке приходится 15 жителей страны, а у нас – 24 человека. Поэтому утверждение некоторых наших чиновников о том, что в России самое образованное в мире население, вызывает законное сомнение.

К сожалению, в более или менее спокойную жизнь нашего общества вмешались негативные внешние факторы. И, тем не менее, несмотря на трудности с финансированием в условиях экономического кризиса и навязанной нам конфронтации со странами запада, необходимо следовать стратегическим направлениям программы развития высшей школы, рассчитанной до 2018 года.

Весьма эффективным способом расширения кругозора студентов, их ознакомления с разными научными школами является на Западе обмен студентами и преподавателями между вузами разных стран. Включению российских вузов в этот процесс пока еще препятствует языковый барьер, отсутствие сквозной (от детского сада до аттестата зрелости) системы изучения английского языка, общепринятого при международном общении и обучении. Вызовы времени воздвигли перед нами еще один барьер – психологический: в результате недобросовестной интерпретации роли России в событиях на Украине, формированию через зарубежные СМИ недоброго отношения к России, общение наших университетов с западными вузами зачастую утрачивает былую теплоту, появилась опасливая настороженность ко всему русскому. В этих условиях не следует, разумеется, прерывать существующие связи, с дружественно настроенными партнерами нужно укреплять их и далее. Но для дальнейшего развития мобильности студентов можно и нужно обратиться к собственным ресурсам. Наша страна достаточно велика, чтобы найти интересные и плодотворные межвузовские обмены студентами и преподавателями разных регионов. Российская наука имеет славные вековые традиции, и многообразие научных школ – обширное поле для работы по повышению качества образовательных услуг. И в этих контак- тах исчезает проблема языкового барьера – русским языком владеют во всех уголках страны. Не возникнет языкового барьера и при обмене студентами с университетами стран бывшего СССР. Этот важный ресурс нужно и должно использовать, например – посредством организации в странах ближнего зарубежья российских образовательных центров – хотя бы по примеру США: там не жалеют средств на такие центры по всему миру, зато рекламу американского образования вся планета получает сполна.

В число дружественных стран, безусловно, можно включить страны евроазиатского союза и БРИКС. Сближение с ними необходимо не только на политическом и экономическом, но и на гуманитарном уровне.

Вызовы времени требуют от нашей науки адекватной реакции. Сегодня должна, соответственно, возрасти роль российской вузовской науки. Необходимо сближение исследовательских групп с отраслями реальной экономики, с конкретными предприятиями. При адресном финансировании конкретных, отвечающих запросам народного хозяйства, исследований многие и многие вузы страны смогут найти на своих кафедрах новые решения в рамках программы импортозамещения. Вузовская наука сможет предложить народному хозяйству инновации в промышленной и сельскохозяйственной сферах. В результате, освободившиеся в результате санкций сегменты рынка, заполнятся современными, конкурентоспособными товарами и услугами.

Список литературы Российские университеты: на пути к амбициозным целям

- Альтбах Ф.Дж., Райсберг Л. Борьба за иностранных студентов в коммерциализованном мире//International Higher Education. Ежеквартальный журнал центра международного высшего образования (Бостон колледж, США), 05-04-14. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/325/2651/

- Грацинская Г.В., Огурцова Н.Е., Пучков В.Ф. Методические подходы к определению эффективности инвестиций в человеческий капитал и оценке качества высшего образования//Вестник Российской академии естественных наук (Санкт-Петербург). Вып. 9. -2005, № 4. -С. 67-73.

- Дегтерева В.А. Тенденции и перспективы повышения уровня жизни населения региона в условиях сервисной экономики. -СПб.: Астерион, 2010. -137 с.

- Родионов Д.Г., Рудская И.А., Кушнева О.А. Рейтинг университетов как инструмент в конкурентной борьбе на мировом рынке образовательных услуг//Инновации. -2013, № 11 (181).

- Родионов Д.Г., Рудская И.А., Кушнева О.А. Продвижение ведущих российских университетов в число лидеров мирового образования: анализ проблем и пути решения//Общество. Среда. Развитие. -2013, № 4. -С. 4-13.

- Родионов Д.Г., Кушнева О.А., Рудская И.А. Расширение экспорта образовательных услуг в России: организационные и финансовые аспекты//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. -2014, № 4. -С. 207-220.

- Родионов Д.Г., Кушнева О.А., Терентьева Н.А. Международный авторитет российской высшей школы: проблемы и пути решения//Инновации. -2013, № 9. -С. 81-87.

- Шарафанова Е.Е., Костин К.Б., Викторова Е.В. Применение технологии видиоконференций в образовательном процессе вуза//Вестник Российской академии естественных наук (Санкт-Петербург). -2010, № 3. -С. 78-81.

- Шарафанова Е.Е. Подготовка кадров//Персонал-Микс. -2005, № 4-5. -С. 106-108.

- Altbach Ph.G. The Globalization of College and University Rankings//The Magazine of Higher Learning. -2012, № 44(1). -P. 26-31.

- Hazelkorn E. Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.palgrave-usa.com (10.01.2014)

- Hongcai W. University Rankings: Status Quo, Dilemmas, and Prospects//Chinese Education and Society. -2009, № 42(1). -P. 42-55.

- Liu Nian Cai, Liu Li. University Rankings in China//Higher Education in Europe. -2005, № 30 (2). -P. 217-227.

- QS World University Ranking. Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings

- Rodionov D.G., Rudskaia I.A., Kushneva O.A. How Key Russian Universities Advance to Become Leaders of Worldwide Education: Problem Analysis and Solving//World Applied Sciences Journal. -2014, № 31(6). -P. 1082-1089.

- Rodionov D., Yaluner E., Kushneva O. Drag Race 5-100-2020 National Program//European Journal of Science and Theology. V. 11. -2015, № 4. -P. 199-212.