Российские вузы в международных рейтинговых гонках

Автор: Арефьева Вера Петровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Наука о науке

Статья в выпуске: 9, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье освещается место российских вузов в глобальных рейтингах лучших университетов мира. Отмечаются новые международные критерии оценки образовательной и научной деятельности, внедряемые в отечественной высшей школе.

Глобальный рейтинг, лучшие университеты, показатели образовательной и научной деятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/170167612

IDR: 170167612

Текст научной статьи Российские вузы в международных рейтинговых гонках

Г лобализация и массовизация высшего образования неизбежно усиливают конкуренцию на рынке образовательных услуг (в национальном и международном масштабах) и обусловливают появление все большего числа рейтингов. Их цель – помочь потенциальным абитуриентам и их родителям сделать наилучший выбор в соотношении «цена – качество», а также определить наиболее успешные (в образовательной и научной сфере деятельности) учебные заведения.

Последние два года ознаменовались для отечественной высшей школы не только «санацией» российских вузов по итогам массовых обследований (мониторингов), проведенных Министерством образования и науки среди государственных и частных учебных заведений, их многочисленных филиалов (с последующим закрытием ряда из них как неэффективных, а также объединением целых групп институтов, академий и университетов в одно учебное заведение и т.д.) 1 , но и принятием 16 марта 2013 г. правительством РФ постановления № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Цель данного постановления: к 2020 г. не менее 5 российских вузов должны войти в первую сотню лучших университетов одного из трех глобальных рейтингов

– рейтинга университетов мира Таймс ( THE ), всемирного рейтинга университетов мира ( QS ) и академического рейтинга университетов мира ( ARWU ). Проект получил неофициальное название 5-100.

В рамках специального конкурса, организованного Минобрнауки России, были отобраны 15 российских университетов, которые должны стать «лицом» российской высшей школы на международной арене.

Проект 5-100 предусматривает беспрецедентную финансовую поддержку: участвующие в нем вузы в 2013 г. получили около 9 млрд руб., а до 2016 г. на их поддержку (выполнение ими своих так называемых дорожных карт по завоеванию призовых мест в глобальных рейтингах) предусмотрено выделить в совокупности 43,5 млрд руб. Подобная инициатива связана с аутсайдерскими позициями российских вузов в трех вышеназванных рейтингах. Даже «флагманы» отечественной высшей школы – МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет (финансируемые, кстати, отдельной строкой в федеральном бюджете) 1 , добились в 2013 г. только следующих результатов:

– в рейтинге университетов мира Таймс ( THE ) 2013 г. МГУ им. М.В. Ломоносова занял 226–250-е места, а Санкт-Петербургский государственный университет вообще не вошел в число 400 лучших вузов;

-

– во всемирном рейтинге университетов мира ( QS ) – МГУ им. М.В. Ломоносова занял 120-е место, а Санкт-Петербургский государственный университет – 240-е место;

-

– в академическом рейтинге университетов мира ( ARWU ) МГУ занял 79-е место, а Санкт-Петербургский государственный университет – 301–400-е место.

Среди 15 российских университетов, ставших победителями проекта 5-100, в 2013 г. ни один не попал в рейтинги лучших университетов мира THE и ARWU . Они фигурировали лишь в рейтинге QS , где наилучшие позиции оказались у Новосибирского государственного университета (352-е место), а 9 других российских вузов оказались в основном за переделами 400 и даже 500 лучших университетов мира.

Пока же в трех глобальных рейтингах доминируют в основном американские, а также британские университеты и колледжи (см. табл. 1).

Международные критерии (показатели), по которым отбираются лучшие университеты мира, связаны, прежде всего, с их исследовательской репутацией (на основе опроса экспертов) и результатами научной деятельности (число статей преподавателей и сотрудников в журналах, реферируемых в базах данных Scopus и Web of Science , индексы цитируемости, доходы от инновационной деятельности и т.д.), а также соотношением студентов и ППС, долей иностранных преподавателей, исследователей, студентов в университете, трудоустройством его выпускников, числом нобелевских лауреатов и обладателей медали Филдса среди выпускников, преподавателей и сотрудников и т.д. 2

Среди факторов, мешающих отечественным вузам стать ведущими игроками международного рынка образования, – пока еще невысокая академическая репутация, очень незначительное число публикаций в авторитетных англоязычных научных журналах, слабая коммерциализация университетских разработок, низкая доля иностранных преподавателей и студентов, крайне неэффективная система управления, которая складывалась десятилетиями и в значительной степени осталась неизменной. В этой связи можно отметить, что почти все лучшие университеты мира – это негосударственные вузы, функционирующие в конкурентной среде и самостоятельно добивающиеся выдающихся результатов в образовательной и научной сферах. Это резко контрастирует с ситуацией в России, где доминируют государственные вузы, неспособные выжить без централизованной финансовой поддержки и сталкивающиеся в основном лишь с конкуренцией административнобюрократического характера (в рамках изыскания возможностей по привлечению

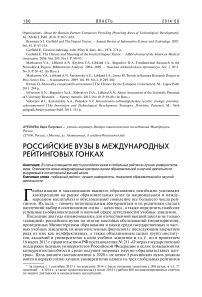

Таблица 1

10 лучших вузов мира по версии трех глобальных рейтингов – THE, QS и ARWU (2013 г.)

Хочется надеяться, что проект 5-100 вместе с другими мерами по реорганизации системы российского высшего образования (подписание Болонских соглашений, создание исследовательских и федеральных университетов и т.д.) окажет позитивное влияние на всю отечественную высшую школу и будет способствовать внедрению новых стандартов образовательной и научной деятельности, повысив реальную конкурентоспособность российских вузов в мире.

THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

IN THE INTERNATIONAL RATING RACES