Российско-германские археологические исследования в Западной Сибири в 2014 году

Автор: Молодин В.И., Хансен С., Ефремова Н.С., Рейнгольд С., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Ковыршина Ю.Н., Мыльникова Л.Н., Ненахов Д.А., Нестерова М.С., Борзых К.А., Наглер А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XX, 2014 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена краткому обзору российско-германских полевых исследований в Западной Сибири на могильнике Тартас-1 в 2014 г. В результате раскопок вскрыта достаточно большая площадь (более 2 тыс. м 2), исследовались разные участки памятника. Выявлен массив андроновских (федоровских) захоронений, имеющих конструктивные особенности погребального пространства в виде рвов и ям ритуального назначения. Зафиксировано второе на сегодняшний день погребение ирменской культуры на памятнике, возможно, связанное с культовыми сооружениями эпохи поздней бронзы. В западной части террасы могильника продолжено исследование ритуальных сооружений. В настоящее время российско-германским творческим коллективом ведется подготовка публикаций аналитического характера, посвященных основным научным результатам, полученным в ходе раскопок памятника Тартас-1.

Западная сибирь, барабинская лесостепь, эпоха бронзы, могильник, ирменская культура, андроновская (федоровская) культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522104

IDR: 14522104 | УДК: 902.2

Текст научной статьи Российско-германские археологические исследования в Западной Сибири в 2014 году

Сотрудничество российских и немецких археологов в новейшее время в Сибири имеет значительные научные результаты. За достаточно короткий срок (около 20 лет) исследованы и введены в научный оборот уникальные археологические комплексы – Аржан-2, Барсучий Лог, Олон Курин Гол-10, Чича-1 и многие другие [Parzinger, 0 RORGLQ &HYHHQGRUå Čugunov, Parzinger, Nagler, 2010; Молодин, Парцингер, Цэвэндорж, 2012; Чича…, 2001, 2004, 2009]. Особое место в этих исследованиях уделяется творческим контактам Института археологии и этнографии СО РАН и Германского археологического института:

совместные экспедиции; научные стажировки ученых России и Германии; международные симпозиумы, конференции и семинары, проводимые на территории наших стран с привлечением ведущих специалистов из стран Европы и Азии [Молодин, Парцингер, 2008, с. 398–403].

В 2014 г. в рамках действующего договора о научном сотрудничестве между Институтом археологии и этнографии СО РАН и Евразийским отделением Германского археологического института (DAI) продолжены совместные раскопки памятника Тартас-1 (Венгеровский р-н Новосибирской обл.).

Исследования этого интереснейшего комплекса, объединяющего разновременные и разнокультурные объекты, ведутся на протяжении 10 лет. Практически на всех этапах работ, как полевых исследований, так и последующей аналитической обработки полученных источников, российские и германские специалисты работают в постоянном творческом контакте [Молодин, Парцингер и др., 2004, с. 358–364; 2008, с. 202–207; Молодин, Хансен и др., 2011, с. 206–211].

Руководствуясь методикой сплошного вскрытия площадей, при которой мы опираемся на геофизический мониторинг и другие естественно-научные исследования памятника, а также на уже полученные результаты раскопок, были заложены ряды траншей по линии север – юг. Тем самым нами была охвачена зона мысовой части второй надпойменной террасы правого берега р. Тартас, на которой и расположены разнообразные погребально-поминальные и ритуальные комплексы. В 2014 г. экспедицией сплошным раскопом вскрыта площадь 2 175 м². В юго-западной части памятника исследованы сооружения ритуального комплекса пахомовской культуры, о которых речь пойдет в следующей работе.

Основной массив захоронений, исследованных в 2014 г., принадлежит к андроновской (федоровской) культуре. Вскрыто 31 такое погребение, часть из которых вписывалась в уже выявленные ряды захоронений, другая же часть была отмечена сопутствующими кольцевыми, разомкнутыми рвами и ямами. Данные комплексы локализуются в изучаемой части памятника. На сегодняшний день мы имеем уже восемь таких погребальных комплексов. Не исключено, что данные сооружения сопровождались земляными насыпями, которые впоследствии были полностью распаханы.

С методической точки зрения крайне интересно, что большая часть обнаруженных комплексов прекрасно коррелируется с данными геофизического мониторинга, однако имеют место сооружения (как захоронения, так и сопутствующие им ровики), которые выявляются только в процессе непосредственно раскопочных работ. Поэтому, несмотря на имеющиеся в нашем распоряжении естественно-научные данные (которые регулярно пополняются), применяемая на объекте методика раскопок себя полностью оправдывает.

Во время функционирования данной части могильника, скорее всего, существовали земляные сооружения. Об этом свидетельствуют и уже исследованные в этом районе Барабинской лесостепи андроновские (федоровские) могильники [Молодин, 1985; Молодин, Новиков, Жемерикин, 2002, с. 48–62].

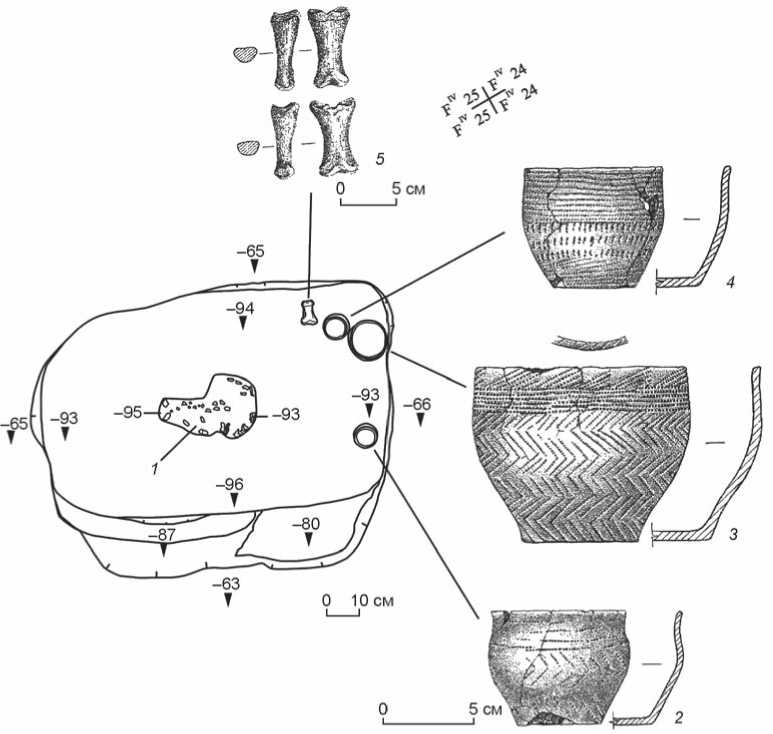

Наличие рельефно выраженных сооружений привело к тому, что практически все захоронения, расположенные в центре выделяемого рвом или ямами сакрального пространства, были ограблены еще в древности. Следует отметить, что могилы, обнесенные рвами, отличаются крупными размерами и значительной глубиной. Чаще всего это оказывались погребения, совершенные по обряду трупоположения, и реже – трупосо-жжения (см. рисунок ). Вполне возможно, что в могилы с трупоположениями при совершении обряда захоронения помещались металлические предметы, являвшиеся привлекательными для грабителей-современников. Основным же сопроводительным инвентарем являлись от одного до двух глиняных сосудов баночной и горшковидной формы с характерной для андроновской (федоровской) культуры орнаментикой. В редких случаях, но все-таки удалось зафиксировать не сдвинутые со своих первоначальных мест кости скелета, положение которых позволяет однозначно говорить о том, что умершие первоначально были положены в могилу на боку, в скорченном положении, что также соответствует канонам погребальной практики андроновцев (федоровцев).

В южной части памятника, уже на площади занимаемой пахомовским ритуальным комплексом, обнаружено погребение ирменской культуры (№ 602) периода поздней бронзы. О его семантике однозначно говорить пока сложно, определено одно – перед нами погребальный комплекс, выполненный в целом по ирменским канонам. Захоронение совершено в неглубокой могильной яме, едва прорезающей материк, ориентированной по линии юг – север. Первоначально погребенный (взрослый человек) лежал, скорее всего, на боку в скорченном положении. В качестве сопроводительного инвентаря у него присутствует классический для ирменской культуры Барабы сосуд [Молодин, 1985, с. 117–173]. Надмогильное сооружение (если оно имело место) было полностью уничтожено в результате многолетней распашки.

Интересно отметить, что на памятнике, где сегодня исследовано уже более 600 захоронений мы фиксируем лишь вторую (!) ирменскую могилу, тогда как эта территория, несомненно, входила в древности в сферу влияния носителей ирменской культуры. Не следует, по-видимому, исключать и то, что данное погребение имело отношение к сакральному комплексу пахомовской культуры, практически синхронному по времени с ирмен-ской. Ответить на этот вопрос, мы надеемся, помогут дальнейшие исследования.

План андроновского (федоровского) погребения № 575.

1 – область залегания костей человека; 2 – керамический сосуд № 1; 3 – керамический сосуд № 2; 4 – керамический сосуд № 3 ;

5 – фаланга животного («бабка»).

Кроме упомянутых выше комплексов, связанных с разновременными могильниками, в районе северного склона террасы обнаружены крупные аморфные ямы с системой столбовых ям, которые, судя по имеющейся в них керамике, относятся к периоду Средневековья. Это могли быть временные жилища – балаганы, которые сооружались аборигенным населением на местах активного рыболовного или охотничьего промысла. Подобные аморфные сооружения, рассчитанные на одного человека, не имеющие очагов и четкой геометрической планиграфии, вероятно, предназначались для ночлега и укрытия от непогоды. Они хорошо известны у коренных жителей, населявших различные территории Западной Сибири [Соколова, 1998, с. 31–33].

В заключение отметим, что в настоящее время российско-германским творческим коллективом ведется подготовка публикаций аналитического характера, посвященных основным научным результатам, полученным в ходе раскопок памятника Тартас-1.

Список литературы Российско-германские археологические исследования в Западной Сибири в 2014 году

- Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. -Новосибирск: Наука, 1985. -200 c.

- Молодин В.И., Новиков А.В., Жемерикин Р.В. Могильник Старый Тартас-4 (новые материалы по андроновской историко-культурной общности)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2002. -№ 3. -С. 48-62.

- Молодин В.И., Парцингер Г. Итоги второго цикла работ совместного российско-германского проекта Института археологии и этнографии СО РАН и германского археологического института (2004-2008 годы)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -2008. -Т. XIV. -С. 398-403.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Гришин А.Е., Пиецонка Х., Новикова О.И., Чемякина М. А., Марченко Ж.В., Гаркуша Ю.Н., Шатов А.Г. Исследования могильника бронзового века Тартас-1//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -2004. -Т. X, ч. 1. -С. 358-364.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьев А.И., Наглер А., Дураков И. А., Кобелева Л. С. Тартас-1. Некоторые итоги полевых исследований//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -2008. -Т. XIV. -С. 202-207.

- Молодин В.И., Парцингер Г., Цэвээндорж Д. Замерзшие погребальные комплексы пазырыкской культуры на южных склонах Сайлюгема (Монгольский Алтай). -М.: Триумф принт, 2012. -565 с.

- Молодин В.И., Хансен С., Мыльникова Л.Н., Наглер А., Кобелева Л.С., Дураков И.А., Ефремова Н. С., Новикова О.И., Нестерова М.С., Ненахов Д. А., Ковыршина Ю.Н., Мосечкина Н.Н., Васильева Ю.А. Археологические исследования могильника Тартас-1 в 2011 году: основные результаты//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -2011. -Т. XVII. -С. 206-211.

- Соколова З.П. Жилище народов Сибири: (Опыт типологии). М.: ТриЛ, 1998. -288 с.

- Чича -городище переходного от бронзы к железному времени в Барабинской лесостепи/В.И. Молодин, Г. Парцингер, Ю.Н. Гаркуша и др. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. -240 с. -(Мат-лы по археологии Сибири; вып. 1)

- Чича -городище переходного от бронзы к железному времени в Барабинской лесостепи/В.И. Молодин, Г. Парцингер, Ю.Н. Гаркуша и др. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2004. -Т. 2. -336 с. -(Мат-лы по археологии Сибири; вып. 4)

- Чича -городище переходного от бронзы к железному времени в Барабинской лесостепи/В.И. Молодин, Г. Парцингер, С.К. Кривоногов и др. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -Т. 3. -248 с.