Рост разных форм сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на болотных почвах северной тайги

Автор: Пинаевская Е.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучение формового разнообразия сосны обыкновенной позволяет исследовать про-блемы наследственности и изменчивости в микроэволюционных процессах этого лесооб-разующего вида. Целью данной работы явля-ется изучение роста разных форм сосны в условиях постоянного избыточного увлажне-ния почв северной тайги (низовье Северной Двины). Проведена сравнительная оценка морфометрических показателей и изучена из-менчивость радиального прироста разных форм сосны обыкновенной. Установлено, что «болотная» форма значительно уступает в росте «обычной» сосне по основным морфо- метрическим показателям. Определена абсо-лютная величина радиального прироста и ин-дексов прироста. «Обычная» сосна имеет бо-лее высокие показатели радиального годично-го прироста (в 2 раза). Выделенные формы чувствительны к факторам внешней среды и имеют сходное распределение индексов при-роста и «экстремальных» значений прироста. Это указывает на сходство реакций данных форм на изменения климатических и других условий.

Сосна обыкновенная, морфометрические показатели, радиальный прирост, "обычная" и "болотная" формы, по-стоянное избыточное увлажнение, северная тайга

Короткий адрес: https://sciup.org/14084540

IDR: 14084540 | УДК: 631.524.01:631.524.82:582.475.4

Текст научной статьи Рост разных форм сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на болотных почвах северной тайги

Введение. Формообразующая роль экстремальных экологических условий распространяется на природу видов, отличающихся высоким полиморфизмом и широкими ареалами распространения в различных лесорастительных зонах [1–3]. Изучение формового разнообразия сосны обыкновенной позволяет исследовать проблемы наследственности и изменчивости в микро-эволюционных процессах этого лесообразующего вида, происходящих в экстремальных условиях северной тайги. На болотных почвах была выделена «болотная» форма сосны

( Pinus sylvestris L. sub. sp. sylvestris L. f. (var.) nana Pallas), описанная в литературе, которая сильно отличается по своему внешнему виду (фенотипу) от «обычной» сосны [4]. Диагностические признаки выделенных форм в исследуемом районе описаны ранее [5]. При этом было установлено, что в бассейне Северной Двины соотношение в насаждениях «болотной» формы и «обычной» сосны в среднем составляет 1:10, увеличиваясь до 1:3 на верховых торфяных почвах (болотах верхового типа и в сосняках сфагновых) и уменьшаясь в более дренированных почвенных условиях с более низким уровнем грунтовых вод (сосняки кустарничковосфагновые, багульниковые и другие типы леса) до 1:100.

Цель исследования: изучение роста разных форм сосны обыкновенной в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги.

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи : определить морфометрические показатели «болотной» и «обычной» форм; оценить характер изменчивости радиального прироста этих форм во временных рядах.

Методы исследования. Исследования проведены в низовье Северной Двины (север-наяподзона тайги) на постоянных пробных площадях (64˚32́ с.ш., 40˚38́ в.д.), заложенных в сосняках сфагновой группы на болотных верховых торфяных почвах. Лесоводственно-геоботани-ческое описание, таксационную характеристику древостоев давали общепринятыми методами [6, 7]. У 110 деревьев 150–160летнего возраста «болотной» и «обычной» форм сосны были определены морфометрические показатели (высота и диаметр ствола на высоте 1,3 м, высота до первой живой ветви, абсолютная протяженность кроны и диаметр кроны), отобраны керны древесины на высоте 1,3 м. Данными для дендрохронологического анализа радиального прироста послужили средние значения прироста, определенные по измерениям ширины годичных слоев в двух взаимно перпендикулярных направлениях (С– Ю, В–З). Измерения ширины годичных слоев проводили методом световой микроскопии с точностью ±0,05 мм [8]. Определяли средние показатели радиального годичного прироста с использованием стандартных статистических методов [9, 10, 13]. Синхронизация рядов была осуществлена посредством автокорреляции, а перекрестная датировка – с использованием указательных дат. Методом 5-летнего скользящего сглаживания рассчитаны относительные индексы прироста. Рассчитывали показатель чувствительности дерева (%) к условиям внешней среды. Уровень изменчивости определяли по шкале С.А. Мамаева [11].

Результаты исследования и их обсуждение. Ранее было показано [5], что в сосняках сфагновой группы «болотная» форма отличается от деревьев «обычной» сосны, растущей в этих же условиях, сильным отставанием в росте. Высота ее в спелом возрасте не превышает 4 м и даже 2 м. Диаметр кроны сопоставим, а иногда даже больше высоты дерева. Ствол сильно искривленный, сильносбежистый, многовершинный, с частой сменой осевого побега (лидера), часто приобретает уродливую форму. Грубая кора темно-серого цвета распространяется почти до вершины дерева. Форма кроны весьма разнообразная: от ширококонусовидной и широкоэллипсовидной до неправильношаровидной. Наиболее характерны формы: «компактная» (высокоподнятая), «стланиковая» (рост побегов почти у поверхности), типа «шапка», зонтиковидная, «плакучая» (повислая), чашевидная, кустовидная, уродливая. Ветви I, II и III порядков толстые (относительно диаметра ствола), длинные (относительно высоты ствола), сильно загнуты к поверхности, с сильно укороченными побегами с густым охвоением. «Обычная» сосна характеризуется морфологическими признаками, типичными для деревьев этого возраста, с близкими к средним популяционным показателям в данных условиях и имеющими обычный для вида внешний облик.

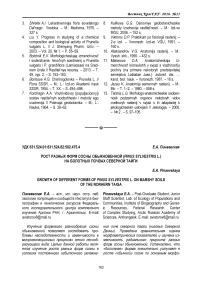

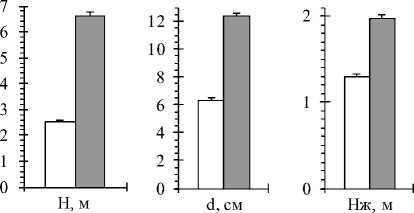

Согласно полученным данным, в выборках «болотной» формы диапазон изменчивости морфометрических показателей сравнительно узкий, кривые редуцированы, особенно при распределении частот деревьев по высоте ствола, абсолютной протяженности (длине) кроны, ширине годичного слоя (рис. 1).

Lк, м

0 2 4 6 8 10

"Болотная"

"Обычная"

шгс, мм

Dк, м

Рис. 1. Кривые распределения (частота встречаемости, %) морфометрических показателей у форм сосны: Н – высота дерева; d – диаметр ствола на высоте 1,3 м; Нж – высота до первой живой ветви; Lк – протяженность кроны; Dк – диаметр кроны, шгс – ширина годичного слоя

Моды морфометрических показателей в выборках деревьев «болотной» формы и «обычной» сосны значительно различаются в распределении численностей смещением влево, особенно в отношении высоты и диаметра ствола, абсолютной протяженности кроны. У «обычной» сосны их величины в 2–5 раз больше, чем у

«болотной». Это свидетельствует о значительном отставании в росте «болотной» формы. Можно полагать, что для деревьев «болотной» формы характерен отличный от обычных по габитусу деревьев сосны тип роста. Для распределения частот диаметра ствола, ширины годичного слоя и протяженности кроны у обеих форм свойственна положительная (левая) асимметрия (A = 0,5–1,6). У «обычной» сосны также выражена положительная асимметрия высоты ствола и диаметра кроны (A = 0,7–0,8). Эксцесс диаметра ствола, протяженности кроны и ширины годичного слоя более выражен у «болотной» формы (E = 2,2–3,0), нежели у «обычной» (E = 0,3–1,1). У «обычной» сосны также выражен положительный эксцесс высоты ствола (E = 0,7). Таким образом, в характере распределения численностей рядов морфометрических показателей «болотной» и «обычной» форм наблюдаются некоторые различия. Однофакторный дисперсионный анализ подтверждает достоверное влияние фактора «форма» на изменчивость морфометрических показателей деревьев (F = 130,4; F0,001= 3,9). Положительная асимметрия и эксцесс распределения частот анализируемых признаков свидетель- ствует о большей представленности в выборках этих форм деревьев с меньшими (относительно средней величины) диаметром ствола, шириной годичного слоя и протяженностью кроны. В выборке «обычной» формы чаще встречаются деревья с меньшими, по сравнению со средней величиной, высотой ствола и диаметром кроны. Судя по величине коэффициента вариации показателей между деревьями, уровень индивидуальной изменчивости диаметра ствола (повышенный) и высоты поднятия первой живой ветви (высокий) у «болотной» формы несколько выше по сравнению с «обычной» сосной (соответственно средний и повышенный). Величина коэффициента вариации ширины годичного слоя в пределах дерева для «обычной» и «болотной» форм сосны имеет близкие значения и соответствует очень высокому уровню изменчивости (табл.).

Морфометрические параметры форм сосны (n = 110)

|

Показатель |

Н, м |

d, см |

Нж, м |

Lк, м |

Dк, м |

шгс, мм |

|

«Обычная» форма |

||||||

|

min |

3,8 |

8 |

0,8 |

1,4 |

1,7 |

0,07 |

|

max |

11,8 |

18 |

3 |

10 |

5,4 |

0,63 |

|

С.V,% |

24,1 |

17,9 |

21,6 |

32,4 |

20,4 |

49,3 |

|

«Болотная» форма |

||||||

|

min |

1,6 |

3 |

0,3 |

0,2 |

0,4 |

0,03 |

|

max |

3,5 |

14 |

2,5 |

3,3 |

3,1 |

0,26 |

|

С.V., % |

14,5 |

27,6 |

35,6 |

39,3 |

22,4 |

50,9 |

Примечание : n – объем выборки деревьев каждой формы; Н – высота дерева; d – диаметр ствола на высоте 1,3 м; Нж – высота до первой живой ветви; Lк – протяженность кроны; Dк – диаметр кроны; шгс – ширина годичного слоя; max, min – максимальное и минимальное значения; C.V., % – коэффициент вариации.

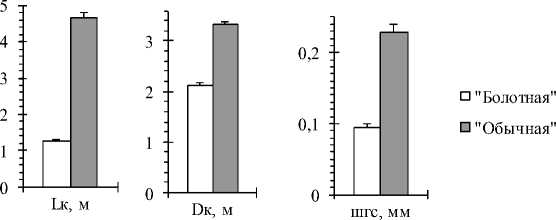

Достоверность различий дисперсий морфометрических показателей у этих форм подтверждается F-критерием (F = 1,6–18,9; F0,01= 1,4). Достоверность различий средних величин морфометрических показателей выборок деревьев «обычной» сосны и «болотной» формы подтверждается t-критерием на 0,1 %-м уровне значимости (t = 11,4–26,2; t0,001 = 3,39) (рис. 2, табл.). Существенно выражено отставание «болотной» формы по высоте и диаметру ствола (в 2–2,6 раза), протяженности кроны (в 3,6 раза) и особенно значительно – по высоте прикрепления первой живой ветви (в 8,3 раза). Отношение высоты ствола к диаметру кроны у деревьев «болотной» формы в данной выборке (n = 110) составляет в среднем 1,2, а у «обычной» сосны – 2,9.

Рис. 2. Морфометрические показатели (среднее арифметическое значение с ошибкой) у деревьев разных форм: Н – высота дерева; d – диаметр ствола на высоте 1,3 м; Нж – высота до первой живой ветви; Lк – протяженность кроны; Dк – диаметр кроны; шгс – ширина годичного слоя

Протяженность кроны по отношению к высоте ствола у «болотной» формы составляет в среднем по выборке 52 %, а у «обычной» -71 %, т. е. у последней они более низко распространяются по стволу. Все эти параметры свидетельствуют о медленном росте, слабом развитии кроны и плохой очищаемости ствола от сучьев «болотной» формы.

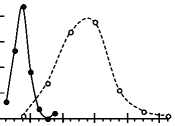

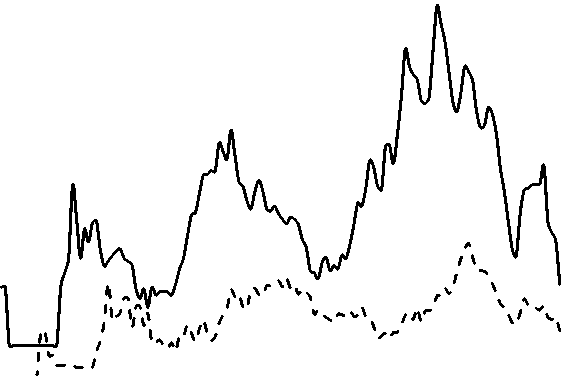

Согласно полученным данным, деревья «обычной» сосны очень значительно (t-критерий, p<0,001) превосходят деревья «болотной» формы по средним значениям радиального прироста (см. рис. 2). Средняя величина радиального годичного прироста «болотной» формы сосны в возрасте 150–160 лет ниже, чем у «обычной» сосны, в 2,6 раза. Средние значения радиального прироста во временных периодах также у «болотной» формы ниже (рис. 3).

За период 1873–2014 гг. в динамике средних значений абсолютной величины радиального прироста у «болотной» формы прослеживается равномерная кривая. По-видимому, это имеет наследственно обусловленный характер. Внутри популяции «болотная» форма образует своеобразную морфологическую группу деревьев с очень медленным ростом, которая имеет свои генетические особенности и благодаря которым она адаптирована к условиям постоянно- го избыточного увлажнения. Для деревьев «обычной» сосны в экстремальных для роста почвенно-гидрологических условиях характерна кривая увеличения абсолютной величины прироста с возрастом (см. рис. 3). Таким образом, ход роста этих форм в условиях постоянного избыточного увлажнения почв в северной тайге различен.

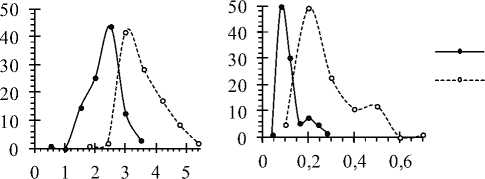

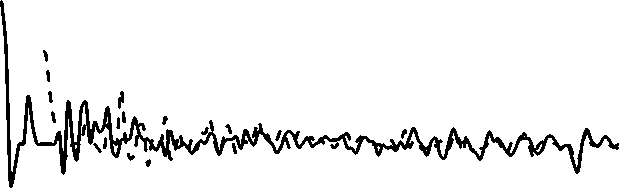

Диапазон колебаний величины индекса прироста у «обычной» сосны больше по сравнению с «болотной» (рис. 4). Уровень индивидуальной изменчивости индексов прироста в выборках деревьев обеих форм низкий ( C.V. = IQ-13 %). Как известно, индексы прироста максимально отражают климатически обусловленные изменения радиального прироста. Близкие средние значения индексов прироста (порядка 102 %) у этих форм указывают, что они сходным образом реагируют на изменения условий внешней среды, включая и климатические. В то же время более широкая амплитуда колебаний этого показателя у «обычной» сосны свидетельствует о большей разнородности и более широкой норме реакции деревьев этой формы на воздействие экологических факторов в этих условиях по сравнению с «болотной» сосной. По-видимому, «обычная» сосна проявляет большую экологическую пластичность.

0,35

0,3

s 0,25

0,2

a c

’5

м 0,15

Й

Ph 0,1

0,05

0 T----1----1----1----1—I----1----1----1----1—I----1---1----1----1—I----1----1----1---1—I----1----1----1----1—I---1----1----1----1—I----1----1---1----1—I----1----1----1----1—I

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Год

"Обычная" "Болотная"

Рис. 3. Динамика абсолютной величины радиального прироста у разных форм

1-----------1----------1-----------1----------1-----------1-----------1---------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1-----------1-----------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1-----------1----------1-----------1----------1-----------1----------1

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

Год

"Обычная" "Болотная"

Рис. 4. Динамика индексов прироста у разных форм

Графики радиального прироста позволяют получить общее представление об интервале изменчивости. Выявлены «экстремальные» (максимальное и минимальное) значения прироста. Совпадения для «обычной» и «болотной» форм сосны приходятся на 2003 год по минимальным и 1938, 1991, 2010 годы – по максимальным значениям прироста. Это также указывает на сходство реакций двух форм по этому индикаторному показателю на влияние климатических и других факторов.

Показатели чувствительности деревьев к воздействию внешней среды на болотных верховых почвах у разных форм близки (40– 44 %). По Т. Т. Битвинскасу [12], при значении этого показателя более 25 % деревья считаются «чутко реагирующими на изменения условий внешней среды». Согласно этому, можно сделать вывод о довольно высокой чувствительности рассматриваемых форм сосны к изменениям внешних факторов в условиях постоянного избыточного увлажнения почв северной тайги.

Заключение. Процесс приспособления «обычной» формы сосны к «необычным» для нее экстремальным экологическим условиям происходит очень медленно, в отличие от «болотной» сосны, интенсивность роста которой генетически детерминирована и которая изначально адаптирована к условиям постоянного избыточного увлажнения почв. «Болотная» форма сосны уступает «обычной» сосне в росте по высоте и диаметру ствола в 150–160-летнем возрасте в 2–2,6 раза, длине кроны – в 3,6 раза. «Обычная» сосна имеет более высокие показатели радиального прироста (не менее чем в 2 раза). Выявлено ее доминирование во временных рядах этого показателя. У «болотной» сосны за весь временной период наблюдается равномерный тип очень медленного роста, что обусловлено ее наследственными свойствами. Обе формы чувствительны к факторам внешней среды и имеют сходное распределение индексов и «экстремальных» значений прироста, что указывает на сходство реакций данных форм на изменения климатических и других экологических условий.

Исследования выполнялись в рамках государственного задания Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (проект № 04102014-0025).

Список литературы Рост разных форм сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на болотных почвах северной тайги

- Сукачев В.Н. О болотной сосне//Лесной журнал. -1905. -№ 3. -С. 354-372.

- Правдин Л.Ф. Сосна обыкновенная. -М.: Наука, 1964. -189 с.

- Тихонова И.В. Оценка морфологического разнообразия и репродуктивного потен-циала карликовых сосен в Ширинской лесостепи//Сибирский экологический журнал. -2011. -№ 6. -С. 895-902.

- Молотков П.И., Патлай И.Н., Давыдов Н.И. и др. Селекция древесных пород. -М.: Лесная промышленность, 1982. -223 с.

- Тарханов С.Н., Бирюков С.Ю. Формовое разнообразие Pinus sylvestris (Pinaceae) в бассейне Северной Двины//Раститель-ные ресурсы.-2013. -Вып. 4. -С. 481-489.

- Анучин Н.П. Лесная таксация. -5-е изд. -М.: Лесная промышленность, 1982. -552 с.

- ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесо-устроительные. Методы закладки/ЦБН-ТИ Гослесхоза СССР. -М.,1983. -14 с.

- Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В. и др. Методы дендрохронологии: учебно-метод. пособие. -Красноярск: Изд-во КГУ, 2000. -Ч. 1. -80 с.

- Ловелиус Н.В. Изменчивость прироста деревьев. -Л.: Наука, 1979. -229 с.

- Шиятов С.Г. Дендрохронология верхней границы леса на Урале. -М.: Наука, 1986. -137 с.

- Мамаев С.А. Уровни изменчивости анатомо-морфологических признаков сосны // Ботанические исследования на Урале // Записки Свердловск. отд-ния Всесоюз. бот. общ-ва. Вып. 5. - Свердловск, 1970. - С. 58-67.

- Битвинскас Т.Т. Дендроклиматические исследования. -Л.: Гидрометеоиздат, 1974. -172 с.

- Cook E.R. A time series analysis approach to tree-ring standardization. -University of Arizona, Tucson. 1985. -171 p.