Рождаемость и религиозность в России: оценка взаимосвязи

Автор: Сигарева Евгения Петровна, Сивоплясова Светлана Юрьевна

Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis

Рубрика: Социология и социальные технологии

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Настоящее исследование посвящено определению роли религии в формировании репродуктивного поведения и установок населения Российской Федерации. В ходе исследования установлено, что вопросы религиозности населения и ее влияние на репродуктивное поведение широко обсуждаются как в научной среде, так и среди духовных лидеров различных конфессий. При этом значение религиозного фактора сильно преувеличивается. В связи с этим авторы попытались найти объективные, статистически значимые и сопоставимые параметры для оценки уровня религиозности российского общества и ее влияния на репродуктивное поведение населения. Прежде всего была проведена оценка динамики численности религиозных организаций. Это косвенный показатель, свидетельствующий об уровне распространения различных религий в стране. Анализ показал увеличение числа религиозных организаций, что может косвенно говорить о росте религиозности населения. Кроме того, для оценки влияния религиозности на репродуктивное поведение население России был применен оригинальный подход, представляющий собой анализ «от обратного». На основе статистических данных об уровне суммарного коэффициента рождаемости в регионах страны были сформированы две группы субъектов - с наивысшим и наименьшим уровнями данного показателя. Далее в выбранных регионах была предприянята попытка оценить уровень религиозности. Однако исследовалась не группа верующих, а группа атеистов. Результаты проведенных анализов показали, что уровень религиозности молодого поколения россиян крайне слабо влияет на их репродуктивные установки. Более того, на основе показателей числа религиозных организаций в субъектах России, удельных весов лиц, исповедующих ту или иную религию, в общей численности населения регионов и суммарного коэффициента рождаемости за 2011-2016 гг. были проведены корреляционный и регрессионный анализы, которые подтвердили слабую взаимосвязь уровня религиозности и рождаемости в современной России.

Религия, религиозность, атеизм, рождаемость, регионы

Короткий адрес: https://sciup.org/149130391

IDR: 149130391 | УДК: 314.335.044 | DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.1.10

Текст научной статьи Рождаемость и религиозность в России: оценка взаимосвязи

DOI:

Современная Россия является уникальной площадкой для исследования влияния фактора религиозности на демографические процессы.

Это связано, во-первых, с состоявшимся переходом от массового атеистического мировоззрения, которое было связано с коммунистической идеологией в прошлом, к активному формированию первичной и вторичной религиозной социализации, которая имеет тенденцию к возрастанию.

Во-вторых, государственное устройство России, являющейся федерацией, способствует компактному проживанию в регионах страны определенных этносов, традиционно исповедующих различные виды религий. Это обусловливает пеструю картину религиозного разнообразия и фертильности.

В-третьих, усиление влияния религиозного фактора на рождаемость в современной России проявляется также в возрастающей роли религиозных организаций в вопросе демографического развития. Руководители религиозных организаций широко и активно выступают в СМИ по проблемам абортов, распространения многодетности, семейных ценностей. Все эти обстоятельства формируют предпосылки к усилению влияния религии на процессы рождаемости и актуализируют научный интерес к данной теме. Целью настоящего исследования являлось определение сте- пени влияния усиления религиозности в современной России на изменение репродуктивного поведения.

Особенностью исследований в области религии является множественность значений многих научных терминов. Поэтому представляется необходимым определение подходов к трактовке понятий, используемых в настоящем исследовании. Так, понятие религиозности определяется в широком смысле как вовлеченность людей в религию, следование религиозным ориентирам. Такой подход предусматривает рассмотрение культурных, социальных, вероучительных, ритуальных и других аспектов поведения человека по отношению к компонентам религии [Holdcroft 2006]. От понятия религиозности следует отличать понятие религиозной социализации. В рамках настоящего исследования данный термин трактовался как усвоение религиозных ценностей и норм, вхождение человека в религиозный уклад жизни [Фолиева 2012]. Процесс религиозной социализации человека невозможен без взаимодействия с окружающей средой. Первые религиозные правила и нормы он усваивает в семье. В дальнейшем на формирование религиозности оказывают влияние как внешнее окружение индивида, как и религиозные институты. Таким образом, в процессе религиозной социализации человек либо приобщается к религии, к определенной конфессии, усваивает нормы ре- лигиозного поведения, либо разуверивается в существовании высшей силы.

Учитывая, что уровень религиозности в России ни в советское, ни в постсоветское время никогда не определялся в переписях населения, его оценка базировалась на социологических исследованиях и, соответственно, на принципе самоидентификации респондентов. Причем разные исследователи использовали различные парадигмы для изучения показателей религиозности. Это обусловливает трудности в оценке как масштабов этого явления, так и динамики его развития.

В одних разработках специалистов по проблеме религиозности все население разделялось на религиозное и нерелигиозное [Куб-лицкая 2009, 99]. Исследовательская группа PewResearch в 2008 году выделяла следующие группы по вероисповеданию: православные, нерелигиозные, другие религии, затрудняющиеся ответить [Russians Return... web]. ВЦИОМ, Фонд общественного мнения, Левада-центр также рассматривают структуру населения по уровню религиозности, применяя разные таксономические единицы.

По мнению Е.А. Кублицкой, «если в советский период показатель самоидентификации по отношению к религии и атеизму занижал уровень религиозности и завышал степень распространения секуляризации, то в современном российском обществе с точностью до наоборот – завышает уровень и степень религиозности с занижением уровня и степени атеистичности населения. Тем не менее, принцип необходимого сочетания показателей, характеризующих религиозное сознание и поведение индивида при измерении степени религиозности, остается неизменным в своей сущности. Но традиционное культовое поведение (как составная часть религиозного) претерпело множество изменений и в последние годы в наших исследованиях не всегда рассматривалось в качестве имманентной характеристики религиозности. Действительно, такой традиционный показатель религиозного поведения, как культовая активность, перестал быть его обязательным компонентом, поскольку участие в церковных праздниках и обрядах имеет в большинстве случаев нерелигиозную мотивацию» [Кублицкая 2014, 172].

Например, в пасхальных богослужениях России в 2018 г. приняли участие более 4,3 млн человек [Более 4,3 млн человек... web]. Только в Москве в 2018 г. в праздновании Ураза-байрама участвовали 200 тыс. мусульман [Более 200 тыс. мусульман... web]. В 2017 г. в столице России мощам Николая Чудотворца пришли поклониться около 2 млн. человек [Мощам Николая Чудотворца... web]. Несмотря на массовость религиозных праздников, только на базе этих фактов трудно свидетельствовать, что общий уровень религиозности населения России растет.

По итогам «Комплексного наблюдения условий жизни населения» в 2016 г. в деятельности религиозных общин принимали участие лишь 3,5 % опрошенных. Причем в городской и сельской местности эта величина была примерно одинакова: 3,5 % в городских поселениях, 3,4 % в сельских поселениях. Меньше всего вовлечена в деятельность религиозных объединений молодежь 15–29 лет. Среди них только 1,4 % принимало участие в деятельности религиозной организации. Наиболее значимо связано с деятельностью религиозных организаций население в пенсионном возрасте (7,8 %). Среди лиц трудоспособного возраста доля участников религиозных объединений также невелика – 2,3 % [Россия в цифрах… 2017, 168].

Еще один исследователь масштабов и особенностей религиозности в современной России, в частности, православия, Ю.Ю. Синелина констатировала, что «показатели, характеризующие уровень религиозного сознания, остаются невысокими, иными словами, значительная часть респондентов, считающих себя верующими, на самом деле плохо представляют себе то, во что верят, и вера мало влияет на их жизненные цели и установки (выделено авт.)». Далее она обозначила параметры возможного влияния религиозного фактора на трансформацию моделей поведения: «Можно говорить, что в России сформировалось ядро – около 10 % населения – верующих и религиозных граждан с относительно высокими показателями религиозного поведения и участия в религиозной жизни. Это ядро окружает “периферия” (25–30 %) – люди, у которых показатели религиозного поведения несколько ниже, но их жизнь, тем не менее, связана с религиозными общинами и приходами, они верят в бессмертие души и считают религию важной частью своей жизни. Эти две группы можно определить как “церковный народ”. Остальных респондентов, назвавших себя православными, можно отнести к культурным православным. Для них религия – способ культурной самоидентификации, а не основа мировоззрения» [Синелина 2013].

Поэтому обоснованно оценить не только сам уровень религиозности в современной России, но и степень его влияния на репродуктивное поведение и рождаемость представляется чрезвычайно трудным. Как следствие, в наших подходах к изучению влияния религиозности на рождаемость в современной России мы постарались применить индикаторы, имеющие и статистическое, и социологическое измерение.

Но прежде всего обратимся к теме репродуктивного поведения, проблемам семьи и рождаемости в религиозном общественном дискурсе. Отметим, что на протяжении последних десятилетий проблема демографического возрождения России почти всегда актуализировалась служителями различных конфессий, и особенно руководителями религиозных организаций.

По мнению лидера российских мусульман Верховного муфтия России Талгата Тад-жуддина, государственные усилия по восстановлению демографического потенциала страны, в частности оказание дополнительной социальной поддержки семьям, где рождается первый ребенок, являются «самым здравым примером для народов мира». Кроме того, он призвал служителей всех конфессий России участвовать в реализации программ повышения рождаемости [Верховный муфтий РФ... web].

Святейший Патриарх Кирилл очень много внимания уделяет проблемам современной семьи и рождаемости. Его выступления в общественном дискурсе почти всегда обращены к семье и семейным ценностям. Так, оценивая связь семьи и христианской религии, он подчеркивает ее важность, давая ей следующие определения: «В христианской традиции мы называем семью малой церковью» [Ответы Святейшего Патриарха... web] или «…семья есть Божественное установление»

[Святейший Патриарх Кирилл... web]. Далее он говорит: «Богу было угодно, чтобы институт семьи был связан с Его пришествием в мир. Через Боговоплощение семья не просто освящается – ей придается Божественный статус» [Святейший Патриарх Кирилл... web].

Главный раввин России Берл Лазар, который сам имеет 11 детей, также неоднократно поддерживал усилия страны по восстановлению демографического потенциала и повышению рождаемости. Накануне введения в России пакета государственных программ представитель иудеев подчеркивал: «Мы, религиозные деятели, обязаны помогать обществу в преодолении демографического кризиса». По его словам, продолжение человеческого рода – «первый закон Библии». «Первое, что сказал Бог Адаму: “Ваша задача – заполнять мир хорошими людьми”», – отметил Лазар. Важнейшей мерой стимулирования рождаемости он назвал также государственное и общественное поощрение многодетных семей. «Нужно помогать матерям-героиням, и не только материально. Нужно сделать так, чтобы люди хотели брать с них пример. Раньше, например, был орден “Мать-героиня”. Люди должны видеть, что к многодетным семьям и матерям особое уважением в обществе», – считает Лазар [Берл Лазар заявляет... web].

На международном фестивале семейных династий «Вера. Надежда. Любовь» духовный лидер буддистов России Аюшеев Дамба Бадмаевич также высказался за возрождение семейных ценностей: «Основная цель человеческой жизни – счастье. Это очевидно. Независимо от того, кто мы – атеисты или верующие, буддисты или христиане, – все мы ищем чего-то лучшего в жизни. Таким образом, по моему мнению, основное движение в нашей жизни – это движение к счастью... Я твердо верю – Счастье в семье – это залог счастья во всем мире» [От первого лица... web].

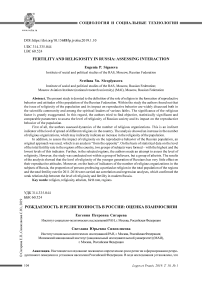

Такое внимание религиозной общественности к теме рождаемости в современной России создает некоторую иллюзию о перспективах роста влияния фактора религиозности на процессы репродукции. Однако если мы обратимся к результатам социологического опроса молодежи, который был проведен Отделом воспроизводства населения и демогра- фической политики Института социально-политических исследований Российской академии наук в 2014–2016 гг. в восемнадцати городах России, то заметим, что перспективная модель детности молодого поколения почти идентична модели детности родительской семьи (рис. 1).

Это означает, что характер рождаемости современного поколения молодых людей подобен характеру рождаемости в поколении родителей, которые в силу исторических особенностей были менее религиозными [Сига-рева, Сивоплясова 2017, 22]. В период формирования установок репродуктивного поведения родительской семьи более широкое распространение получило атеистическое мировоззрение. Это, в свою очередь, повлияло и на современные взгляды молодых людей нынешней России.

Учитывая также меньшую вовлеченность молодого поколения России в религиозную жизнь, которое, тем самым, относительно меньше подвержено влиянию религиозного фактора на репродуктивное поведение, можно сделать предположение, что в настоящее время значительная часть рожденных детей появилась на свет независимо от религиозной мотивации.

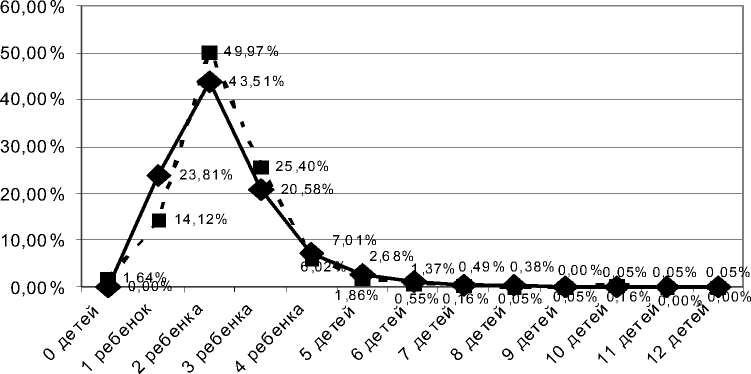

В настоящем исследовании была предпринята попытка с иной точки зрения выяс- нить характер влияния фактора религиозности на рождаемость. Чтобы иметь более достоверные результаты, были использованы данные, которые имеют статистическое измерение. К таким индикаторам относится показатель численности зарегистрированных религиозных организаций. Выбор данного показателя для анализа был обусловлен тем фактом, что рост числа религиозных организаций обычно вызван увеличением числа прихожан, желающих удовлетворить свои религиозные потребности, а следовательно, усилением религиозности населения. Напротив, сокращение числа людей, регулярно посещающих приходы и совершающих религиозные обряды, вызванное снижением уровня религиозности населения, приводит к закрытию религиозных организаций, сокращению их числа. Таким образом, динамика численности религиозных организаций является косвенным показателем уровня религиозности населения регионов и страны в целом.

Так, например, по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, на конец 2016 г. в стране было зарегистрировано 29 840 религиозных организаций (см. рис. 2).

По сравнению с 2011 г. их число увеличилось на 21 %, причем на протяжении рассматриваемых шести лет общая положитель-

Сколько детей, включая Вас, было в сем ье Ваших родителей - ■ - Сколько детей Вы собираетесь иметь ?

Рис. 1. Модели детности молодого поколения и родительской семьи ная динамика сохранялась. Данный факт является косвенным свидетельством усиления религиозности населения страны, роста спроса на удовлетворение своих религиозных потребностей. Данная логика продиктована экономической основой существования религиозной организации, функционирование которой строится на принципах самоокупаемости.

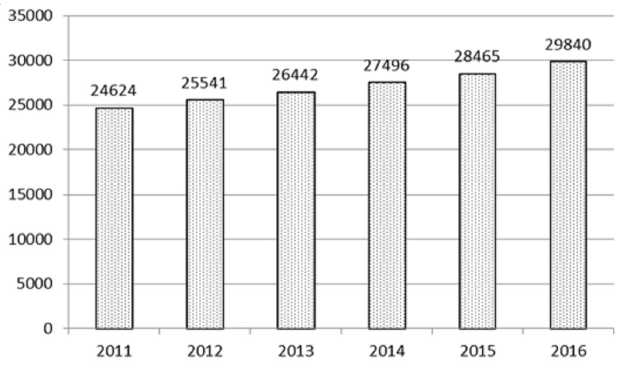

Структура религиозных организаций в конце 2016 г. по основным конфессиональным группам представлена на рисунке 3.

Из диаграммы видно, что в российском конфессиональном пространстве наибольшее значение имеет Русская православная церковь, организации которой составляют почти

60 % от общего числа зарегистрированных религиозных организаций в стране. Второе значение в данной структуре имеют объединения мусульманского населения с удельным весом в 18,5 %. Доли религиозных организаций буддистской и иудаистской направленности примерно равны и составляют около 1 %. Все остальные религиозные организации суммарно занимают 1/5 часть от общего числа всех религиозных объединений.

Приведенные данные дают косвенные представления об уровне распространения различных религий в стране.

При рассмотрении влияния фактора религиозности на рождаемость в современной

Рис. 2. Число зарегистрированных религиозных организаций в России

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

20,5%

0,9%

0,9%

59,3%

18,5%

-

□ Русская православная церковь

и Ислам

-

■ Буддизм

и Иуда изм

-

■ Иные

Рис. 3. Число зарегистрированных религиозных организаций на конец 2016 г. по основным конфессиональным объединениям

Примечание. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

России были отобраны две группы регионов (по 10 территорий), характеризующихся полярными уровнями суммарного коэффициента рождаемости (СКР) (табл. 1, 2). В данном случае для более обобщенного анализа был применен принцип «от обратного». Данный метод, широко применяемый в математике, является высоко доказательным и в социологических исследованиях. Количественная оценка уровня религиозности населения весьма затруднительна, так как, как правило, основывается на данных социологических опросов, результаты которых сильно зависят от постановки вопросов и интерпретации результатов, а также предполагает использование принципа самоопределения респондентов. Поэтому прямой подсчет числа религиозных людей является крайне сложным и аффилированным тем принципам, которые были положены в основу социологических исследований. В связи с этим, использование метода «от обрат- ного» позволяет нивелировать трудности, с которыми связана оценка уровня религиозности населения.

Таким образом, мы оценивали не сам уровень религиозности в его разном конфессиональном выражении в отобранных регионах, а отсутствие религиозности, то есть подгруппу атеистов. Настоящее исследование представляло собой вторичный анализ данных социологического опроса, проведенного исследовательской службой «Среда» в 2012 году. Поэтому группу атеистов составили лица, ответившие на вопрос о вероисповедании – «не верю в Бога».

В первом случае в группе регионов с самыми низкими показателями суммарного коэффициента рождаемости, который варьировался от 1,318 до 1,547 детей на одну женщину репродуктивного возраста [Демографический ежегодник России… 2017, 45], доли населения, идентифицирующего себя как атеисты, изменялась от 6 до 14 % [Атлас... web].

Таблица 1

Группа субъектов России с наиболее низкими показателями суммарного коэффициента рождаемости в 2016 г.

и показатели удельного веса конфессиональной принадлежности 2012 г. (%)

|

Регионы |

Группы населения по религиозной принадлежности |

Суммарный коэффициент рождаемости |

|||||||

|

Атеисты |

Верят (религия не указана) |

Православные в РПЦ |

Христиане (православные) |

Мусульмане |

Иудеи |

Буддисты |

Иные |

||

|

Ленинградская область |

8 |

20 |

55 |

4 |

1 |

0 |

0 |

12 |

1,318 |

|

Республика Мордовия |

7 |

10 |

69 |

5 |

2 |

0 |

0 |

7 |

1,403 |

|

г. Москва |

12 |

19 |

53 |

3 |

1 |

0 |

0 |

12 |

1,461 |

|

Воронежская область |

6 |

22 |

62 |

3 |

0 |

0 |

0 |

7 |

1,484 |

|

Тамбовская область |

10 |

7 |

78 |

1 |

0 |

0 |

0 |

4 |

1,503 |

|

Пензенская область |

9 |

15 |

63 |

2 |

5 |

0 |

0 |

6 |

1,503 |

|

Смоленская область |

14 |

45 |

29 |

7 |

0 |

0 |

0 |

5 |

1,509 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

7 |

12 |

14 |

2 |

34 |

0 |

0 |

31 |

1,518 |

|

Белгородская область |

10 |

22 |

51 |

8 |

0 |

0 |

0 |

9 |

1,547 |

|

Тульская область |

13 |

19 |

61 |

2 |

5 |

0 |

0 |

1,547 |

|

|

В среднем по группе |

9,6 |

1,479 |

|||||||

Примечание. Составлено по данным «Атласа религий и национальностей России» исследовательской службы «Среда» и данным Федеральной службы государственной статистики (см.: [Атлас... web; Демографический ежегодник России… 2017]).

В среднем по данной группе доля атеистов в составе населения составляла 9,6 %. При этом среднее число детей на одну женщину репродуктивного возраста было 1,479.

Напротив, в группе регионов с наиболее высокими показателями СКР, дифференцированными от 1,989 до 3,345, доли атеистического населения различались от 8 до 26 % [Атлас... web].

В среднем по второй группе суммарный коэффициент рождаемости составил 2,259 детей на одну женщину репродуктивного возраста, а средняя доля атеистов – 14,1 %. Получается, что в составе населения регионов с более высокими показателями рождаемости присутствует большая компонента атеистов. Это позволяет сделать вывод, что фактор влияния религиозности населения на уровень рождаемости переоценивается.

Данный вывод также подтвердил проведенный корреляционный анализ. В рамках дан- ного анализа была предпринята попытка выявить силу взаимосвязи факторов, характеризующих уровень религиозности населения разных регионов России и рождаемости. В качестве переменных были выбраны показатели суммарного коэффициента рождаемости, числа зарегистрированных религиозных организаций, доли атеистов, православных, мусульман, буддистов и представителей других религий в разных регионах страны (согласно данным Атласа религий и национальностей Российской Федерации [Атлас... web]). По результатам анализа, коэффициент корреляции между долей атеистов и суммарным коэффициентом рождаемости составляет 0,08, что говорит о практически полном отсутствии взаимосвязи этих двух переменных. Аналогично отсутствует взаимосвязь между долей верующих, проживающих в регионах России, и суммарным коэффициентом рождаемости. Коэффициент корреляции составил 0,04. Также косвенным доказательством слабой вза-

Таблица 2

Группа субъектов России с наиболее высокими показателями суммарного коэффициента рождаемости 2016 г.

и показатели удельного веса конфессиональной принадлежности 2012 г. (%)

|

Регионы |

Группы населения по религиозной принадлежности |

Суммарный коэффициент рождаемости |

|||||||

|

Атеи сты |

Верят (религия не указана) |

Православные РПЦ |

Христиане (православные) |

Мусульмане |

Иудеи |

Буддисты |

Иные |

||

|

Иркутская область |

17 |

37 |

28 |

7 |

1 |

0 |

0 |

10 |

1,989 |

|

Тюменская область |

11 |

25 |

29 |

4 |

4 |

0 |

0 |

27 |

2,009 |

|

Ханты- Мансийский автономный округ |

11 |

23 |

38 |

5 |

5 |

0 |

0 |

18 |

2,020 |

|

Курганская область |

14 |

36 |

28 |

6 |

2 |

0 |

0 |

14 |

2,030 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

8 |

14 |

42 |

14 |

13 |

0 |

0 |

9 |

2,084 |

|

Республика Саха (Якутия) |

26 |

25 |

38 |

1 |

5 |

0 |

0 |

5 |

2,090 |

|

Сахалинская область |

15 |

37 |

22 |

4 |

0 |

0 |

1 |

21 |

2,156 |

|

Республика Бурятия |

13 |

25 |

27 |

4 |

0 |

0 |

20 |

11 |

2,237 |

|

Республика Алтай |

14 |

25 |

28 |

3 |

6 |

0 |

0 |

24 |

2,634 |

|

Республика Тыва |

12 |

8 |

1 |

0 |

0 |

0 |

62 |

17 |

3,345 |

|

В среднем по группе |

14,1 |

2,259 |

|||||||

Примечание. Составлено по данным «Атласа религий и национальностей России» исследовательской службы «Среда» и данным Федеральной службы государственной статистики (см.: [Атлас... web; Демографический ежегодник России… 2017]).

имосвязи между религиозностью населения и его репродуктивным поведением является коэффициент корреляции между числом зарегистрированных в регионах религиозных организаций и суммарным коэффициентом рождаемости. Значение параметра составило -0,25, что говорит о слабой обратной взаимозависимости.

Таким образом, гипотеза об отсутствии или слабой взаимосвязи религиозности населения и его репродуктивного поведения нашла математическое подтверждение.

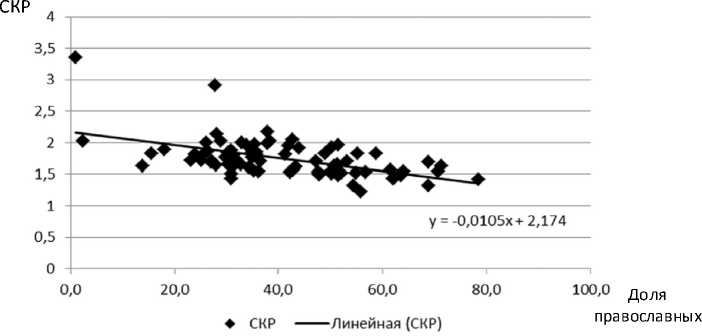

Далее в ходе исследования было выдвинуто предположение о влиянии исповедания той или иной религии на репродуктивное поведение населения. Корреляционный анализ показал, что между суммарным коэффициентом рождаемости и долей лиц, исповедующих православие, имеется довольно высокая обратная взаимозависимость (значение коэффициента корреляции составило -0,54). То есть чем выше доля православных в населении региона, тем ниже показатели детности в данном субъекте. Это говорит о том, что люди, исповедующие православие, к настоящему времени уже переняли светские нормы регулирования и ограничения рождаемости, а религиозные нормы многодетности слабо реализуются представителями этой конфессии (рис. 4).

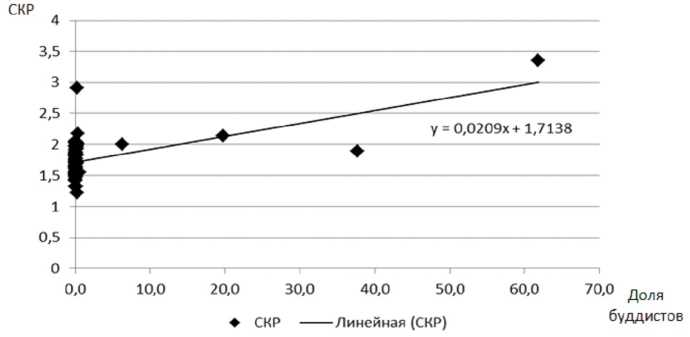

В то же время взаимосвязь буддизма и рождаемости отличается не только силой, но и положительной направленностью. Коэффициент корреляции между долей лиц, исповедующих буддизм, и суммарным коэффициентом рождаемости составил 0,58. То есть чем выше доля буддистов среди населения региона, тем выше рождаемость, большее число детей рожает одна женщина (см. рис. 5).

Интересным представляется результат корреляции между удельным весом мусульман в общей численности населения регионов и суммарным коэффициентом рождаемости. Коэффициент корреляции составил 0,14. Это говорит о том, что вопреки расхожему мнению религиозность населения регионов, в которых преимущественно проживают лица, исповедующие ислам, слабо влияет на их репродуктивное поведение. Более того, наши предыдущие исследования показали, что в последнее время интенсивность деторождений в этих субъектах замедляется. Вероятно, это и является причиной крайне низкого значения коэффициента корреляции.

Для проверки качества представленной модели был проведен регрессионный анализ. Значение R-квадрата составило 0,6, что говорит о приемлемом качестве модели. Она на 60 % описывает реальную ситуацию, складывающуюся в стране. Уравнение регрессии при этом приняло вид:

y = 0,54 x 1 + 0,55 x 2 + 0,56 x 3 - 0,006 x 4 +

+ 0,55 x 5 + 0,53 x 6 - 0,0002 x 7 - 52,48, (1)

где y – суммарный коэффициент рождаемости; x 1 – доля православных в числе населения регионов; x 2 – доля мусульман в числе населения регионов; x 3 – доля буддистов в числе населения регионов; x 4 – доля атеистов в числе населения регионов; x 5 – доля лиц, исповедующих другие религии, в числе населения регионов; x 6 – доля затруднившихся ответить на вопрос о вероисповедании; x 7 – число религиозных организаций в регионах.

Рис. 4. Поле корреляции между суммарным коэффициентом рождаемости и долей лиц, исповедающих православие, проживающих в регионах России

Рис. 5. Поле корреляции между суммарным коэффициентом рождаемости и долей лиц, исповедающих буддизм, проживающих в регионах России

Данное уравнение свидетельствует, что вес таких параметров, как доля православных, доля мусульман, доля буддистов, доля лиц, исповедующих другие религии, в населении регионов, а также доля затруднившихся ответить на вопрос о вероисповедании, довольно велик. То есть степень влияния указанных параметров на рождаемость значима.

Таким образом, подводя итог, можно заключить, что, несмотря на то, что гипотеза об отсутствии или слабой взаимосвязи религиозности населения и его репродуктивного поведения нашла математическое подтверждение, делать вывод о том, какие факторы оказывают влияние на такую взаимосвязь, в рамках проведенного авторами исследования преждевременно. Поэтому очевидна необходимость проведения дальнейших исследований для выяснения того, что влияет на снижение рождаемости в тех регионах, где доминирует православие, какие факторы влияют на повышение рождаемости в регионах, где распространены буддизм и ислам.

Исследование в рамках данной статьи доказало наличие взаимосвязи между такими переменными, как доля лиц, исповедующих ту или иную религию, а также атеистов, число зарегистрированных религиозных организаций в регионах страны и суммарный коэффициент рождаемости. Однако вопрос о причинах данной ситуации, о том, влияют ли на это различия в религиозной социализации и каким образом религиозная мотивация оказывает влияние на репродуктивное поведение, – это темы последующих исследований.

Список литературы Рождаемость и религиозность в России: оценка взаимосвязи

- Атлас.. web - Атлас религий и национальностей России [Исследовательская служба «Среда] // http://sreda.org/arena.

- Берл Лазар заявляет.. web - Берл Лазар заявляет о необходимости проповеди семейных ценностей [РИА Новости. Религия и мировоззрение. 15 марта 2006] // https://ria.ru/religion/20060315/44360340.html.

- Более 200 тыс. мусульман.. web - Более 200 тыс. мусульман приняли участие в праздновании Ураза-байрам в Москве [Агентство городских новостей, 15.06.2018] // https://www.mskagency.ru/materials/2790177.

- Более 4,3 млн человек.. web - Более 4,3 млн человек приняли участие в пасхальных мероприятиях в России [ТАСС. Православная Пасха, 8 апреля 2018] // https://tass.ru/obschestvo/5104795.

- Верховный муфтий РФ.. web - Верховный муфтий РФ назвал инициативы Путина по демографии своевременными [ТАСС, 3 декабря 2017] // https://tass.ru/obschestvo/4779741.

- Демографический ежегодник России… 2017 - Демографический ежегодник России. 2017: стат. сб. / Росстат. M., 2017.

- Кублицкая 2009 - Кублицкая Е.А. Особенности религиозности в современной России // Социологические исследования. 2009. № 4. Апрель. С. 96-107.

- Кублицкая 2014 - Кублицкая Е.А. Развитие процесса десекуляризации в мегаполисе (мониторинговые исследования) // Лебедев С.Д. (ред.). Социология религии в обществе Позднего Модерна: сб. ст. по материалам четвертой Междунар. науч. конф. НИУ «БелГУ», 12 сент. 2014. Белгород: ИД «Белгород»: НИУ «БелГУ», 2014. С. 171-175.

- Мощам Николая Чудотворца.. web - Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились почти 2 млн человек [Интерфакс. Москва, 12 июля 2017] // https://www.interfax.ru/moscow/570356.

- От первого лица.. web - От первого лица. Аюшеев Дамба Бадмаевич [Международный фестиваль семейных династий «Вера. Надежда. Любовь»] // http://www.fvnl.ru/o-festivale/ot-pervogo-litsa/1/132

- Ответы Святейшего Патриарха.. web - Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы на встрече с депутатами Московской городской Думы [Русская Православная Церковь: Официальный сайт Московского Патриархата, 30 марта 2016 г.] // http://www.patriarchia.ru/db/text/4417603.html.

- Россия в цифрах… 2017 - Россия в цифрах. 2017: Крат. стат. сб. / Росстат. M., 2017.

- Святейший Патриарх Кирилл.. web - Святейший Патриарх Кирилл: Семья есть Божественное установление [Образование и Православие, 09.01.2013] // http://www.orthedu.ru/news/6158-svyatejshij-patriarx-kirill-semya-est-bozhestvennoe-ustanovlenie.html.

- Сигарева, Сивоплясова 2017 - Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. Региональное разнообразие компонентов воспроизводственного и миграционного движения в Российской Федерации. Серпухов: ИИФ, 2017.

- Синелина 2013 - Синелина Ю. Религиозность в современной России [Отечественные записки. 2013. № 1 (52)] // http://www.strana-oz.ru/2013/1/religioznost-v-sovremennoy-rossii.

- Фолиева 2012 - Фолиева Т.А. Религиозная социализация: понятие и проблемы // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение». 2012. № 2 (9), ч. 1. С. 205-212.

- Holdcroft 2006 - Holdcroft B. "What is Religiosity?" // Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice. 2006. Т. 10 (1), September. P. 89-103.

- Russians Return.. web - Russians Return to Religion, But Not to Church [Pew Research Center, February 10, 2014] // http://www.pewforum.org/2014/02/10/russians-return-to-religion-but-notto-church/.