Рождаемость на севере России: пространственные и этнические закономерности

Автор: Смирнов А.В., Лыткина У.В., Чупрова Е.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Север России объединяет города и районы, различающиеся по уровню рождаемости и моделям репродуктивного поведения, что делает его интересным объектом демографических исследований. В статье показатели рождаемости населения Севера России рассматриваются как на региональном, так и на муниципальном уровне, одновременно в условных и в реальных поколениях. Такая исследовательская оптика позволяет выявить пространственные и этнические закономерности. Анализ рождаемости в разрезе регионов и национальностей продемонстрировал быстрое снижение различий между субъектами РФ, что свидетельствует об ускоренном завершении демографического перехода на территориях с высокой рождаемостью. В то же время модели репродуктивного поведения внутри регионов становятся более разнообразными, что является признаком уже второго демографического перехода. Показатели выше уровня простого воспроизводства сохраняются только у тувинцев и ряда коренных малочисленных народов Севера. На муниципальном уровне рождаемость в условных поколениях оценена по данным переписей населения 2010 и 2021 гг., а в реальных поколениях - путем расчета коэффициента суммарной рождаемости методом косвенной стандартизации за 2015-2023 гг. Выявлены группы территорий Севера России с высокими и низкими показателями рождаемости. Показано, что за последние годы существенно снизился медианный уровень рождаемости населения северных территорий. Корреляционный анализ показателей рождаемости и этнического состава населения выявил, что уровень рождаемости в муниципальном образовании определяется прежде всего долей титульных национальностей и коренных малочисленных народов Севера, а среди молодых когорт - только долей малочисленных народов. Полученные результаты представляют интерес для разработки мероприятий демографической политики и построения прогнозов на региональном и муниципальном уровнях. В дальнейших исследованиях рекомендуется обратить внимание на зависимость рождаемости от развития социальной инфраструктуры Севера России

Рождаемость, реальные и условные поколения, пространственный анализ, этнические закономерности, муниципальные образования, север России

Короткий адрес: https://sciup.org/147251086

IDR: 147251086 | УДК: 314.3(470.1/2+571) | DOI: 10.15838/esc.2025.2.98.11

Текст научной статьи Рождаемость на севере России: пространственные и этнические закономерности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-78-10061,

За 2015–2023 гг. коэффициент суммарной рождаемости в России снизился с 1,76 до 1,41, что делает актуальным изучение Севера России, в некоторых регионах которого показатели рождаемости существенно превышают среднероссийские. Из-за высокой этнической мозаичности Севера анализировать показатели рождаемости предпочтительно на муниципальном уровне – с учетом различий в национальном составе и пространственном расположении территорий. Важно понять, какие северные города и районы обладают более высоким репродуктивным потенциалом и почему.

В данном исследовании рождаемость в муниципальных образованиях Севера России за 2010–2023 гг. анализируется как в условных поколениях (по календарным годам рождения детей), так и в реальных (по годам рождения матерей). Одновременное рассмотрение с обоих ракурсов является наиболее методологически корректным подходом для изучения процессов эволюции рождаемости (Захаров, 2023, с. 7). Условные поколения рассматриваются с помощью коэффициента суммарной рождаемости, полученного методом косвенной стандартизации. Эти данные позволяют объяснить краткосрочные изменения, обусловленные текущей социально-экономической ситуацией. Однако использование только коэффициентов суммарной рождаемости может приводить к неверным интерпретациям и давать дезориентирующие сигналы (Соботка, Лутц, 2011). Сведения в реальных поколениях получены из итогов переписей населения 2010 и 2021 гг. Они позволяют понять долгосрочные исторические тенденции в рождаемости.

В начале статьи рассматриваются существующие исследования рождаемости в северных регионах России и мира. Затем представлены методика исследования и обзор источников данных. Результаты исследования разбиты на два раздела. Первый описывает закономерности рождаемости на региональном уровне. В нем рассмотрена рождаемость русских, титульных этносов национальных республик (карелы, коми, тувинцы и якуты) и коренных малочисленных народов Севера. Второй раздел посвящен анализу рождаемости на муниципальном уровне в условных и реальных поколениях. С помощью корреляционного анализа выявлены этнические факторы рождаемости. В заключении обобщены результаты исследования.

Рождаемость на Севере в оптике условных и реальных поколений

Рождаемость в России изучалась на всех уровнях – от федерального до муниципального и поселенческого. Наиболее полные временные ряды итоговой рождаемости XX–XXI вв. в масштабах всей страны в реальных и условных поколениях рассмотрены в работе (Захаров, 2023). П.А. Кишенин рассчитал итоговую рождаемость в реальных поколениях для 83 регионов России за 1935–2000 гг., причем данные с 1973 года являются прогнозными, поскольку женщины, родившиеся позднее, еще не вышли из репродуктивных возрастов (Кишенин, 2023). А.Н. Петросян рассмотрел рождаемость в России на муниципальном уровне в условных поколениях 2011–2019 гг. путем расчета коэффициента суммарной рождаемости. Он использовал метод косвенной стандартизации, чтобы оценить рождаемость по 2304 муниципальным образованиям первого уровня (Петросян, 2021).

На региональном уровне динамика уровней рождаемости исследовалась как на Севере (Фаузер и др., 2024), так и в Арктике (Смирнов, 2023), в т. ч. в реальных поколениях (Синица, 2017). В последние годы среди северных регионов лишь Магаданская область характеризуется уровнем рождаемости ниже среднероссийского, но во второй половине 2010-х гг. по всему Северу наметилась тенденция к сокращению суммарной рождаемости (Фаузер и др., 2024, с. 138). На муниципальном уровне по переписям населения рассматривалась рождаемость в Ямало-Ненецком автономном округе (Arkhangelsky, 2021) и Республике Коми (Фаузер, 2023). На примере Республики Саха (Якутия) выявлены различия в уровне рождае- мости муниципальных образований по их экономической специализации (Лебедева и др., 2022, с. 411). Наивысшие показатели продемонстрировали сельскохозяйственные территории. Выборочные обследования показывают, что у молодых северян, как и у жителей России в целом, снижается желаемое и ожидаемое число детей (Попова, 2022, с. 102), причем показатели у женщин ниже, чем у мужчин (Архангельский, Калачикова, 2021, с. 168–169). В научных работах рассмотрена периодизация мер демографической политики на Севере (Зырянова, Попова, 2021) и сравнительный анализ программ материнского капитала (Vakulenko et al., 2024).

В международных исследованиях изучены проблемы рождаемости в северных странах Европы (Heleniak, 2024) и мировой Арктике (Hele-niak, Bogoyavlenskiy, 2014), в том числе с привлечением муниципальных данных (Jungsberg et al., 2019). Долгое время Северная Европа отличалась высокой относительно большинства развитых стран мира рождаемостью (Comolli et al., 2021). Это объяснялось щедрой системой социального обеспечения, длительным отпуском по уходу за детьми, высоким равенством между полами как на рынке труда, так и в домашнем хозяйстве. В 2010 году суммарная рождаемость составила 1,87 детей на одну женщину в Финляндии, 1,98 – в Швеции и 2,22 – в Исландии. После 2010 года показатели неуклонно снижались и к 2024 году уже почти не отличались от среднеевропейских значений: 1,26, 1,43 и 1,56 соответственно1.

Исследования скандинавских демографов показывают, что нисходящая динамика общей рождаемости объясняется в первую очередь снижением рождаемости первенцев (Ohlsson-Wijk, Andersson, 2022), т. е. ростом доли населения, склонного к бездетности (Jonsson, 2024). Особенно это заметно среди женщин моложе 30 лет (Hellstrand et al., 2021). Рождаемость снижается и откладывается в том числе у живущих совместно пар (Hellstrand et al., 2022). Ученые объясняют изменения неопределенностью и мрачными представлениями о будущем у новых поколений жителей Севера (Neyer et al., 2022).

Иммиграция не влияет на ситуацию существенно, поскольку различия между коренными жителями и мигрантами по уровню рождаемости сокращаются в течение одного-двух поколений (Hohn et al., 2022).

В ряде северных стран рождаемость зависит от этнического состава населения, удельного веса коренных народов Севера (Bogoyavlenskiy, Siggner, 2004, p. 33). Например, в Канаде рождаемость среди инуитов северных территорий вдвое выше, чем среди некоренного населения (Morency, 2018, p. 45). В США среди коренного населения Аляски и американских индейцев в 1,4 раза чаще встречается бесплодие, чем у белого населения (Craig et al., 2019). В России этническая дифференциация рождаемости на основе итогов переписи 2021 года в реальных поколениях изучалась на данных г. Москвы (Архангельский, 2024). Этнические и пространственные закономерности рождаемости в масштабах Севера России на муниципальном уровне еще не рассматривались.

Методы и данные

Объект исследования – население районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-ностей2 в 2010–2021 гг. Рассматривается первый уровень муниципального устройства – городские округа, муниципальные округа и муниципальные районы. Всего Север включает 294 территории с совокупным населением 9,35 млн человек на 2021 год (6,4% населения России). Эти территории охватывают около 69% площади страны и имеют огромное экономическое значение. Только 13 регионов, входящих в состав Крайнего Севера полностью, приносят 32,3% налоговых платежей в федеральный бюджет3.

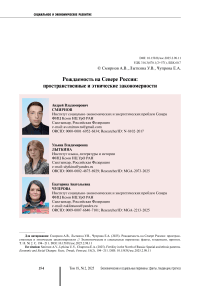

Показатели рождаемости на Севере России важно рассматривать с учетом национального состава населения. В 20 муниципальных образованиях (МО) с совокупным населением 134,3 тыс. человек доля коренных малочисленных народов Севера (КМНС) превышает половину от общей численности населения. Крупнейшими национальностями в них являются долганы, коряки, ненцы, сойоты, тувинцы-тоджинцы, ханты, чукчи, эвенки и эвены. Еще в 41 муни- ципальном образовании более половины жителей являются представителями титульных этносов национальных республик (алтайцы, буряты, коми, тувинцы и якуты). Население этих территорий на начало 2024 года составило 1114,2 тыс. человек. В 117 муниципальных образованиях совокупная доля КМНС и титульных этносов превышает 10% (рис. 1).

На региональном уровне будем рассматривать только 13 субъектов РФ, территории которых полностью входят в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Это республики Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва; Камчатский край; Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалинская области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Данные о рождаемости в регионах в условных поколениях получены из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Данные в реальных поколениях взяты из приложения к статье (Кише-нин, 2023). Это наиболее полный по временному охвату общедоступный набор данных о рождаемости в региональном разрезе. Значение по всему Северу рассчитывалось как среднее взвешенное по показателю численности женщин в 13 северных регионах.

Для оценки коэффициента суммарной рождаемости (КСР) муниципальных образований применялся метод косвенной стандартизации (Петросян, 2021, с. 50). Он выбран по двум причинам. Во-первых, Росстатом не публикуются возрастные коэффициенты рождаемости на муниципальном уровне, необходимые для применения других методов. Во-вторых, даже если бы данные были доступны, из-за малой людности некоторых муниципальных образований Севера использование прямых методов для расчета уровня рождаемости давало бы большую погрешность. Применялась следующая формула:

Bl

TFRt — TFR Russia x p , (1)

^j=is AFFRRuSSia x 1QQQ где:

TFRi – коэффициент суммарной рождаемости муниципального образования i ;

B – фактическое число родившихся;

ASFR – возрастные коэффициенты рождаемости по пятилетним группам;

P – численность женщин.

Рис. 1. Доля титульных и коренных малочисленных народов в населении (сверху, %) и крупнейшая национальность (снизу) по муниципальным образованиям Севера России, 2021 год

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Территориальные органы Росстата.

За стандарт принята рождаемость в России соответствующих лет. Чтобы снизить влияние статистических выбросов, показатель рассчитывался для трехлетнего временного периода путем усреднения значений. Данные для расчетов получены из Базы данных показателей муниципальных образований4 (БДПМО) и ЕМИСС5.

Для оценки рождаемости на муниципальном уровне в реальных поколениях использовались данные переписей населения 2010 и 2021 гг. в разрезе муниципальных образований и пятилетних возрастных групп, полученные от территориальных органов Росстата. По тем регионам, для которых на сайте Росстата отсутствовали необходимые таблицы, они были предоставлены по запросу. Карты-схемы рождаемости на Севере построены с применением пакета VegaLite.jl на языке программирования Julia.

Результаты исследования: региональный уровень

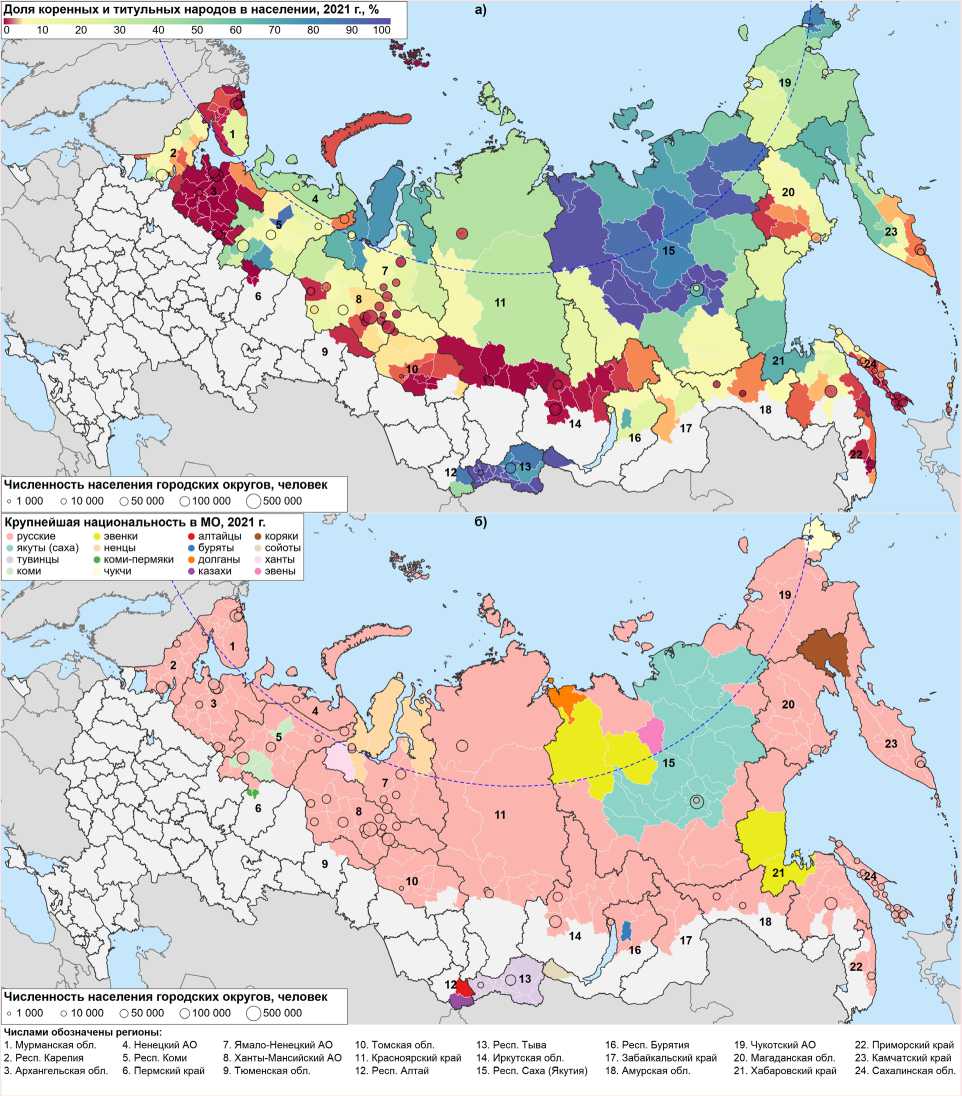

Уровень рождаемости по 13 северным регионам (рис. 2а) превышает среднероссийский, причем отрыв по сравнению с 1990-ми гг. увеличился. Особенно интересны республики Тыва и Саха (Якутия). Если в первой КСР был существенно выше среднего по Северу уровня и в отдельные годы превосходил 3 рождения на одну женщину, то Якутия, отличавшаяся до 2015 года высокой рождаемостью, сравнялась со средним по Северу уровнем. Российский Север не достигал уровня простого воспроизводства даже в наиболее благополучные 2014–2015 гг., когда уровень рождаемости составил 2,01. В реальных поколениях (рис. 2б) уровень простого воспроизводства последний раз был достигнут для поколения 1943 года рождения. Все последующие поколения не обеспечивали расши-

Рис. 2. Итоговая рождаемость условных и реальных поколений в России и северных регионах:

Россия

Северные регионы

Республика Тыва

Республика Саха (Якутия)

Уровень простого воспроизводства

Россия

Северные регионы

Республика Тыва

Республика Саха (Якутия)

Уровень простого воспроизводства

Составлено по: ЕМИСС. Суммарный коэффициент рождаемости. URL: (Кишенин, 2023).

Данные по реальным поколениям 1973–1995 г. р. являются прогнозными. Значение по северным регионам рассчитано как среднее взвешенное по общей численности женщин.

ренного воспроизводства, хотя и превосходили среднероссийский уровень. При анализе реальных поколений тоже выделяются Республики Тыва и Саха (Якутия). Из всех северных регионов только в Тыве приходится более двух детей на одну женщину даже для поколений, родившихся в 1990-е гг., хотя в этом регионе итоговая рождаемость сократилась более чем вдвое с 1935 года (с 4,7 до 2,2) и прогнозируется дальнейшее сокращение. Вероятно, у женщин, рожденных в Тыве в начале XXI века, итоговая рождаемость будет ниже двух.

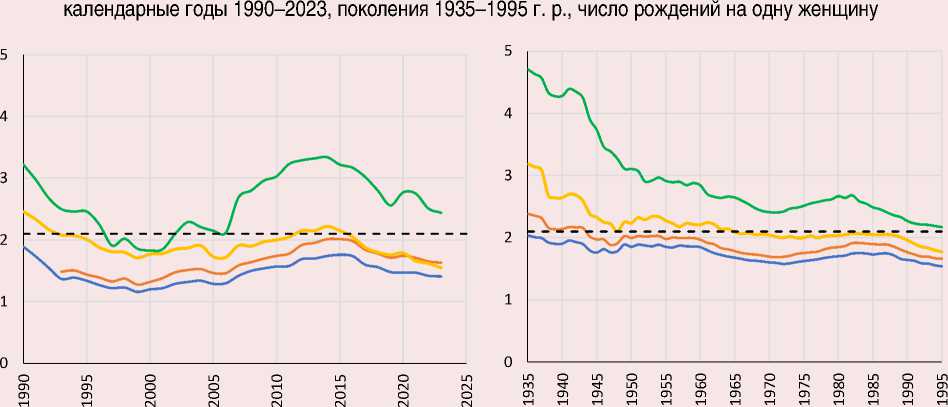

За межпереписной период 2010–2021 гг. на Севере в молодых возрастах (15–29 лет) значительно выросло число бездетных женщин (рис. 3), что является признаком уже второго демографического перехода, пересмотра индивидуальных взглядов на брак и семью. Одновременно с этим увеличилась доля женщин с двумя детьми в возрасте от 20 до 34 лет. Доля женщин, родивших троих детей, выросла во всех возрастах до 49 лет включительно. При этом в возрастах до 39 лет снизилась доля женщин с одним ребенком. Можно констатировать, что увеличилась вариативность репродуктивного поведения. По числу многодетных женщин выделяются когорты, рожденные до 1940 года. По данным переписи 2010 года, более трети из них родили троих или более детей. В 2021 году среди женщин тех же возрастов, родившихся до 1951 года, уже менее четверти родили троих или более детей. Во всех возрастных группах старше 50 лет уровень окончательной бездетности был довольно низким и не превышал 6,3%.

Рождаемость различается по этническим группам и территориям. Русские составляют 74,6% населения Севера России. По данным переписи 2021 года рождаемость у русских женщин была ниже уровня простого воспроизводства во всех регионах и возрастных группах (табл. 1). Единственное исключение – женщины Ненецкого АО, родившиеся ранее 1961 года. Тем не менее в большинстве северных регионов рождаемость русских превосходит средний по стране уровень. Например, в возрастной группе 30–34 лет (1987–1991 г. р.) значения ниже среднероссийского уровня (1,30) зафиксированы только в Чукотском АО (1,28), Магаданской (1,27) и Сахалинской областях (1,26). Самые высокие значения – в Ненецком АО и

Рис. 3. Распределение женщин северных регионов по возрастным группам и числу рожденных детей, 2010 и 2021 гг., %

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

37,3

40,6

43,8

33,4

23,3

24,3

24,2

32,8

22,3

19,5

15,0

6,3

5,5

5,6

5,0

5,0

4,8

97,2

95,5

63,4 69,2

2010 2021

2010 2021

2010 2021

2010 2021

2010 2021

2010 2021

2010 2021

70 и более

15-19 лет

20-24 года

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

60-69 лет лет

14,8 15,5

48,6 48,6

□ нет детей □ 1 ребенок о 2 детей □ 3 детей о 4 и более детей

Составлено по: Итоги переписей населения 2010 и 2021 гг. URL:

Таблица 1. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях русских женщин по северным регионам России, перепись населения 2021 года

|

Регион |

Возраст, лет |

|||||||

|

20–24 |

25–29 |

30–34 |

35–39 |

40–49 |

50–59 |

60–69 |

70 и более |

|

|

Ненецкий АО |

0,46 |

1,09 |

1,64 |

1,88 |

1,86 |

1,91 |

2,15 |

2,36 |

|

Респ. Тыва |

0,45 |

1,23 |

1,63 |

1,82 |

1,72 |

1,75 |

1,91 |

1,97 |

|

Респ. Саха (Якутия) |

0,46 |

1,04 |

1,53 |

1,75 |

1,77 |

1,78 |

2,00 |

2,09 |

|

Ханты-Мансийский АО |

0,31 |

0,93 |

1,46 |

1,74 |

1,73 |

1,68 |

1,91 |

2,05 |

|

Архангельская обл. (без АО) |

0,31 |

0,94 |

1,49 |

1,73 |

1,68 |

1,74 |

2,02 |

2,06 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

0,33 |

0,88 |

1,44 |

1,71 |

1,70 |

1,67 |

1,85 |

1,96 |

|

Респ. Коми |

0,38 |

1,03 |

1,49 |

1,70 |

1,64 |

1,67 |

1,91 |

2,02 |

|

Респ. Карелия |

0,27 |

0,89 |

1,43 |

1,67 |

1,62 |

1,61 |

1,85 |

1,86 |

|

Чукотский АО |

0,42 |

0,89 |

1,28 |

1,57 |

1,58 |

1,60 |

1,73 |

1,85 |

|

Камчатский край |

0,39 |

0,89 |

1,34 |

1,56 |

1,56 |

1,55 |

1,77 |

1,80 |

|

Мурманская обл. |

0,31 |

0,87 |

1,34 |

1,60 |

1,54 |

1,51 |

1,73 |

1,74 |

|

Россия |

0,28 |

0,83 |

1,30 |

1,53 |

1,55 |

1,56 |

1,72 |

1,75 |

|

Магаданская обл. |

0,35 |

0,86 |

1,27 |

1,51 |

1,55 |

1,54 |

1,76 |

1,83 |

|

Сахалинская обл. |

0,33 |

0,84 |

1,26 |

1,47 |

1,49 |

1,52 |

1,74 |

1,80 |

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Т. 5. Табл. 14 // Росстат. URL: vpn/2020

Тыве (1,64 и 1,63). В возрастной группе от 25 до 29 лет все северные регионы превосходят средний по стране уровень. Можно предположить, что на репродуктивные установки русских влияет окружение, общая рождаемость на территории проживания, а также ее степень урбанизации. Разница между минимальным и максимальным значением по северным регионам в большинстве возрастных групп составляет около 0,4 рождения на одну женщину.

Среди титульных этносов национальных республик наивысшие показатели рождаемости у тувинцев (табл. 2) . Уже в возрасте 30–34 лет на одну женщину приходится более двух детей, а к концу репродуктивного возраста величина приближается к 2,5. Рождаемость тувинок в Тыве выше, чем за ее пределами. Особенно выделяется относящийся к малочисленным-субэтнос тувинцев-тоджинцев. Уже к возрасту 30–34 лет среднее число детей составляет 2,5,

Таблица 2. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин титульных национальностей республик Севера России по регионам и возрастным группам, перепись населения 2021 года

|

Национальность |

Регион |

Возраст, лет |

|||||||

|

20–24 |

25–29 |

30–34 |

35–39 |

40–49 |

50–59 |

60–69 |

70 и более |

||

|

Тувинцы-тоджинцы |

Респ. Тыва |

0,63 |

1,78 |

2,50 |

2,76 |

2,70 |

2,64 |

3,19 |

4,25 |

|

Тувинцы |

Респ. Тыва |

0,59 |

1,47 |

2,09 |

2,42 |

2,47 |

2,40 |

2,90 |

3,76 |

|

Россия |

0,55 |

1,45 |

2,08 |

2,42 |

2,46 |

2,39 |

2,88 |

3,74 |

|

|

Якуты |

Респ. Саха (Якутия) |

0,40 |

1,17 |

1,91 |

2,34 |

2,40 |

2,36 |

2,52 |

3,00 |

|

Россия |

0,40 |

1,17 |

1,90 |

2,32 |

2,40 |

2,35 |

2,51 |

2,98 |

|

|

Коми-ижемцы |

Респ. Коми |

0,72 |

1,46 |

1,85 |

2,10 |

2,10 |

2,11 |

2,46 |

3,32 |

|

Ненецкий АО |

0,42 |

1,55 |

2,24 |

2,14 |

2,25 |

2,23 |

2,59 |

3,48 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

0,49 |

0,99 |

2,05 |

2,00 |

2,29 |

2,15 |

2,45 |

3,22 |

|

|

Коми |

Мурманская обл. |

0,60 |

1,19 |

1,89 |

1,96 |

1,83 |

1,88 |

1,96 |

2,35 |

|

Россия |

0,42 |

1,21 |

1,72 |

1,92 |

1,86 |

1,90 |

2,16 |

2,44 |

|

|

Респ. Коми |

0,45 |

1,27 |

1,73 |

1,93 |

1,85 |

1,89 |

2,16 |

2,44 |

|

|

Карелы |

Респ. Карелия |

0,25 |

0,83 |

1,49 |

1,74 |

1,68 |

1,76 |

1,98 |

2,13 |

|

Россия |

0,24 |

0,77 |

1,38 |

1,70 |

1,67 |

1,75 |

1,97 |

2,07 |

|

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Т. 5. Табл. 14 // Росстат. URL: vpn/2020

к 40–49 годам – 2,7. Якуты – второй титульный этнос, воспроизводящий себя, но показатели несколько ниже, чем у тувинцев. Число рожденных детей на одну женщину выше двух достигается к возрасту 35–39 лет. У молодых поколений якутов рождаемость заметно ниже, чем у тувинцев, о чем свидетельствуют и рассмотренная ранее динамика рождаемости по республикам (рис. 2б). У коми самая низкая рождаемость наблюдается в Республике Коми, где проживают 88,5% представителей национальности. В репродуктивных возрастах число детей на одну женщину составляет не более 1,93 (35–39-летние), а свыше 2 – только у женщин, родившихся до 1961 года. Более высокая рождаемость у коми женщин фиксируется в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, где значение 2 достигается уже в возрастной группе от 30 до 34 лет. Высокие по- казатели рождаемости также демонстрирует субэтнос коми-ижемцев – 2,1 рождений на одну женщину в возрасте 35–39 лет. Карелы характеризуются самой низкой рождаемостью среди титульных этносов северных республик. Уровень простого воспроизводства достигается только для женщин, родившихся до 1951 года. Показатели немногим выше, чем у русских по России.

Рождаемость титульных этносов неоднородна. Если европейские (коми и карелы) почти не отличаются по уровню рождаемости от русских, то у азиатских (якуты и особенно тувинцы) показатели рождаемости более высокие. Если не рассматривать самые малочисленные этносы, где число женщин составляет менее 100 человек на регион, то итоги переписи 2021 года дают сведения о числе рождений у 16 коренных малочисленных народов Севера в разрезе регионов и возрастных групп (табл. 3).

Таблица 3. Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин коренных малочисленных народов Севера России по регионам и возрастным группам, перепись населения 2021 года

|

Национальность* |

Регион |

Возраст, лет |

|||||||

|

20–24 |

25–29 |

30–34 |

35–39 |

40–49 |

50–59 |

60–69 |

70 и более |

||

|

Ненцы |

Ямало-Ненецкий АО |

0,91 |

1,85 |

2,59 |

2,99 |

3,43 |

3,51 |

3,86 |

4,42 |

|

Ненецкий АО |

0,81 |

1,58 |

2,29 |

2,59 |

2,50 |

2,58 |

3,15 |

3,75 |

|

|

Долганы |

Респ. Саха (Якутия) |

0,39 |

1,44 |

2,33 |

3,07 |

3,07 |

2,95 |

3,68 |

3,90 |

|

Ханты |

Ямало-Ненецкий АО |

0,60 |

1,62 |

2,40 |

2,75 |

2,85 |

2,98 |

3,19 |

4,32 |

|

Ханты-Мансийский АО |

0,71 |

1,50 |

2,04 |

2,36 |

2,27 |

2,28 |

2,58 |

2,78 |

|

|

Коряки |

Магаданская обл. |

1,33 |

1,79 |

2,03 |

1,72 |

3,43 |

2,16 |

2,47 |

1,75 |

|

Камчатский край |

0,79 |

1,38 |

1,87 |

2,19 |

2,24 |

2,24 |

2,42 |

3,20 |

|

|

Респ. Саха (Якутия) |

0,65 |

1,47 |

2,20 |

2,54 |

2,65 |

2,72 |

3,13 |

3,61 |

|

|

Эвены |

Чукотский АО |

1,06 |

1,26 |

2,15 |

2,39 |

2,21 |

2,77 |

2,56 |

3,82 |

|

Камчатский край |

0,98 |

1,02 |

2,00 |

2,40 |

2,44 |

2,30 |

2,45 |

2,95 |

|

|

Магаданская обл. |

0,75 |

1,23 |

1,60 |

2,08 |

2,05 |

1,98 |

2,28 |

3,29 |

|

|

Чукчи |

Чукотский АО |

0,77 |

1,51 |

1,90 |

2,23 |

2,47 |

2,63 |

2,77 |

3,19 |

|

Камчатский край |

1,12 |

1,33 |

1,75 |

2,31 |

2,19 |

2,29 |

2,90 |

2,93 |

|

|

Эвенки |

Респ. Саха (Якутия) |

0,57 |

1,44 |

2,06 |

2,49 |

2,55 |

2,57 |

2,88 |

3,34 |

|

Селькупы |

Ямало-Ненецкий АО |

0,80 |

1,47 |

2,11 |

2,34 |

2,42 |

2,38 |

2,80 |

3,13 |

|

Нивхи |

Сахалинская обл. |

0,63 |

1,22 |

2,04 |

2,24 |

2,29 |

2,31 |

2,51 |

2,39 |

|

Манси |

Ханты-Мансийский АО |

0,56 |

1,37 |

2,03 |

2,17 |

2,21 |

2,23 |

2,43 |

2,69 |

|

Чуванцы |

Чукотский АО |

0,79 |

1,06 |

1,82 |

2,40 |

2,08 |

2,39 |

2,17 |

2,96 |

|

Эскимосы |

Чукотский АО |

0,78 |

1,48 |

1,49 |

2,12 |

2,13 |

2,28 |

2,70 |

3,27 |

|

Ительмены |

Камчатский край |

0,63 |

1,28 |

1,79 |

1,98 |

1,96 |

1,93 |

2,08 |

2,38 |

|

Магаданская обл. |

0,73 |

0,83 |

1,30 |

1,41 |

1,83 |

2,09 |

2,20 |

2,21 |

|

|

Камчадалы |

Камчатский край |

0,60 |

1,14 |

1,65 |

1,98 |

1,88 |

1,86 |

2,17 |

2,24 |

|

Саамы |

Мурманская обл. |

0,54 |

1,16 |

1,63 |

1,92 |

1,89 |

1,94 |

2,09 |

2,29 |

|

Вепсы |

Респ. Карелия |

0,08 |

0,64 |

1,10 |

1,53 |

1,53 |

1,58 |

1,91 |

1,88 |

* Указаны национальности, составляющие не менее 0,2% от указавших национальную принадлежность в регионе, и с числом женщин в возрасте 15+ лет не менее 100 человек.

Составлено по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020–2021 гг. Т. 5. Табл. 14 // Росстат. URL: vpn/2020

Большинство коренных малочисленных народов по-прежнему находится в режиме расширенного воспроизводства: долганы, коряки, манси, ненцы, нивхи, селькупы, ханты, чуван-цы, чукчи, эвенки, эвены. Демографический переход к малодетности в районах компактного проживания этих народов еще не завершен. У женщин некоторых национальностей среднее число детей в поздних репродуктивных возрастах превышает трех: ненцы в Ямало-Ненецком АО, долганы в Якутии, коряки в Магаданской области. При этом рождаемость тех же ненцев, в Ненецком АО, существенно ниже и достигает только 2,6 рождения. Ханты в Ханты-Мансийском АО характеризуются более низкой рождаемостью, чем в Ямало-Ненецком АО. Среди старших поколений женщин в возрасте старше 70 лет самый высокий показатель у ненцев Ямало-Ненецкого АО (4,4).

У некоторых коренных малочисленных народов по данным 2021 года уже не достигается уровень простого воспроизводства. Это ительмены, камчадалы, саамы и вепсы. Последние две национальности проживают на Европейском Севере вблизи крупных городов, что способствует их ассимиляции и трансформации репродуктивных установок. У вепсов в Карелии на одну женщину в возрасте 35–39 лет приходится всего 1,53 ребенка, что почти соответствует уровню русских. Интересно, что у вепсов даже женщины старших возрастов (70 лет и более) родили за свою жизнь менее двух детей. Промежуточное положение между двумя группами этносов занимают эскимосы, находящиеся примерно на уровне простого воспроизводства – 2,12 детей у женщин в возрасте 35–39 лет.

Таким образом, тувинцы и большинство коренных малочисленных народов по-прежнему характеризуются более высоким, чем в среднем по России уровнем рождаемости. Ряд других народов, в том числе коми и карелы, демонстрируют признаки второго демографического перехода. Увеличивается возраст материнства, двухдетная семья перестает быть социальной нормой, наблюдается большая вариативность показателей рождаемости. Для более полного понимания процессов рождаемости на Севере перейдем на муниципальный уровень анализа.

Рождаемость в муниципальных образованиях Севера России

Изменения рождаемости в реальных поколениях за 2010–2021 гг. на муниципальном уровне неодинаковы у разных возрастных групп (табл. 4) . Медианное значение рождаемости увеличилось только среди 25–44-летних. Календарный сдвиг из-за материнского капитала и благоприятная социально-экономическая ситуация повысили рождаемость у этих поколений в межпереписной период. Если в 2010 году среди 30–34-летних только в 20 муниципальных образованиях было более двух рожденных детей на одну женщину, то в 2021 году – уже в 54. Одновременно с этим снизилось число муниципальных образований, в которых на женщину приходится менее одного ребенка – со 139 до 59. Значительное увеличение рождаемости также наблюдалось в возрасте от 35 до 39 лет.

В то же время среди младших и старших возрастов ситуация обратная, показатели рождаемости уменьшились. Снижение числа детей в старших возрастах явно свидетельствует о влиянии демографического перехода. Если в 2010 году наблюдалось довольно много муниципальных образований, в которых на одну женщину приходилось более четырех детей, то теперь такие остались только среди возрастов старше 70 лет. Единственное исключение – Монгун-Тай-гинский район Тывы, где в 2021 году было свыше четырех детей на женщину в возрасте 65–69 лет. Среди женщин репродуктивных возрастов наивысшее значение в Анабарском районе (3,2 у женщин в возрасте 40–44 лет). Практически исчезли территории, где среднее число детей у 18–19-летних женщин было выше 0,5. По возрастной категории 20–24-летних женщин число территорий с низкой рождаемостью (менее 0,5) почти удвоилось. Снизилась и подростковая рождаемость – медианное значение среднего числа детей среди 15–17-летних уменьшилось с 0,015 до 0,009.

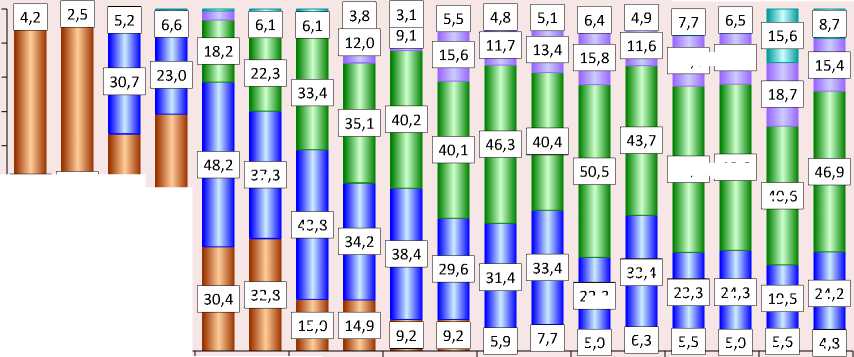

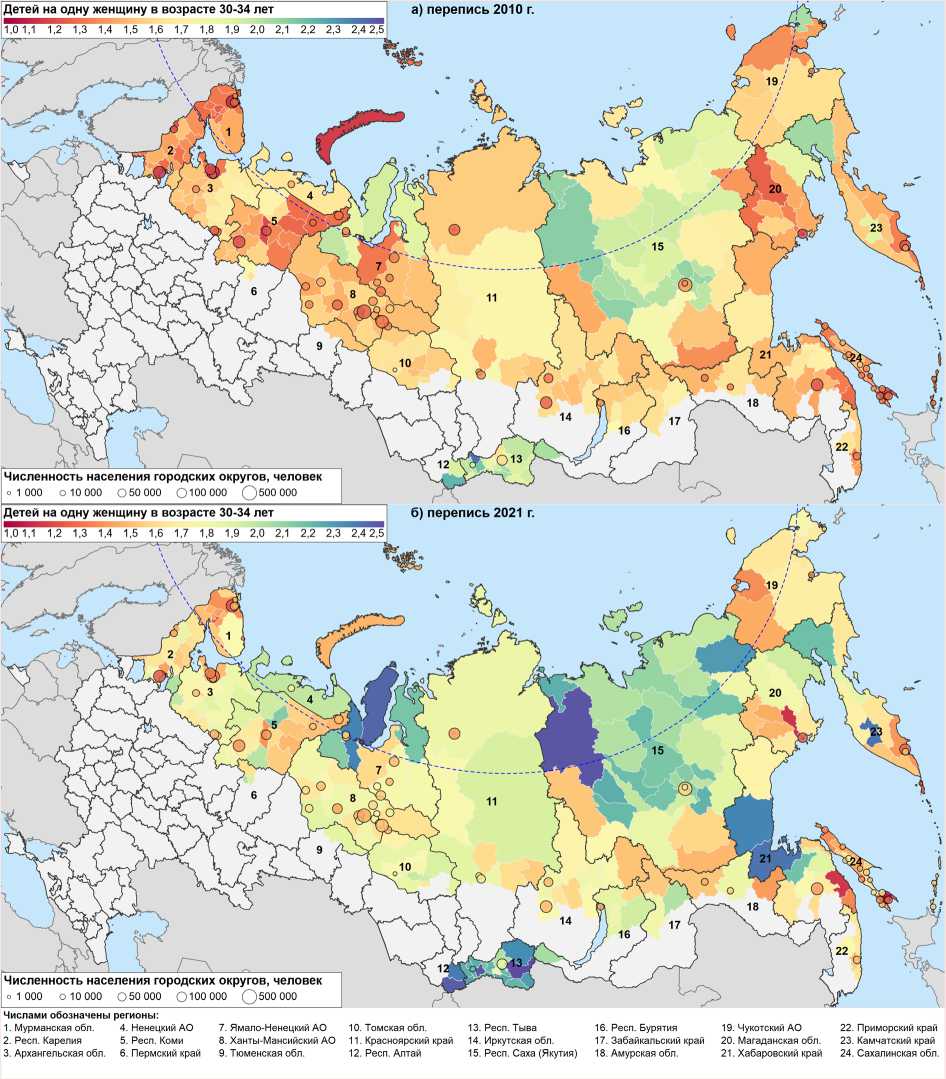

Пространственную дифференциацию рождаемости рассмотрим на примере 30–34-летних женщин (рис. 4) . Это примерно середина репродуктивного периода. Нетрудно заметить, что территории высокой рождаемости имеют пространственную локализацию в местах проживания коренных народов. Это практически вся

Таблица 4. Распределение муниципальных образований Севера России по среднему числу детей на одну женщину по возрастным группам, 2010 и 2021 гг.

|

Год и среднее число детей |

Все, 15 и более лет |

В том числе по возрасту, лет: |

||||||||||||

|

15– 17 |

18– 19 |

20– 24 |

25– 29 |

30– 34 |

35– 39 |

40– 44 |

45– 49 |

50– 54 |

55– 59 |

60– 64 |

65– 69 |

70 и более |

||

|

2010 год, всего МО, из них: |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

|

0,00–0,49 |

– |

294 |

287 |

80 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

0,50–0,99 |

– |

– |

7 |

213 |

76 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1,00–1,49 |

59 |

– |

– |

1 |

209 |

139 |

36 |

6 |

– |

– |

– |

– |

2* |

– |

|

1,50–1,99 |

171 |

– |

– |

– |

9 |

135 |

198 |

184 |

138 |

99 |

68 |

77 |

57 |

21 |

|

2,00–2,49 |

62 |

– |

– |

– |

– |

20 |

54 |

70 |

117 |

142 |

163 |

147 |

138 |

91 |

|

2,50–2,99 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

34 |

33 |

35 |

37 |

38 |

42 |

91 |

|

3,00–3,49 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

14 |

15 |

16 |

23 |

33 |

|

3,50–3,99 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

4 |

5 |

6 |

16 |

15 |

|

4,00 и более |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

6 |

10 |

16 |

43 |

|

медиана |

1,76 |

0,02 |

0,20 |

0,60 |

1,12 |

1,51 |

1,75 |

1,87 |

2,03 |

2,14 |

2,18 |

2,18 |

2,29 |

2,68 |

|

2021 год, всего МО, из них: |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

294 |

|

0,00–0,49 |

– |

294 |

292 |

142 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1** |

|

0,50–0,99 |

– |

– |

1 |

144 |

51 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1,00–1,49 |

22 |

– |

1** |

8 |

212 |

59 |

9 |

4 |

18 |

15 |

3 |

2 |

1 |

– |

|

1,50–1,99 |

192 |

– |

– |

– |

31 |

180 |

178 |

183 |

189 |

181 |

154 |

115 |

86 |

69 |

|

2,00–2,49 |

77 |

– |

– |

– |

– |

54 |

74 |

68 |

57 |

68 |

101 |

126 |

143 |

139 |

|

2,50–2,99 |

3 |

– |

– |

– |

– |

1 |

31 |

37 |

30 |

28 |

32 |

38 |

42 |

32 |

|

3,00–3,49 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

2 |

– |

2 |

4 |

12 |

16 |

32 |

|

3,50–3,99 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

5 |

7 |

|

4 и более |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

1 |

14 |

|

медиана |

1,82 |

0,01 |

0,09 |

0,50 |

1,21 |

1,69 |

1,89 |

1,91 |

1,84 |

1,84 |

1,98 |

2,09 |

2,15 |

2,24 |

* ГО Новая Земля и Островной.

** ГО Новая Земля.

Составлено по: Итоги переписей населения 2010 и 2021 гг. Территориальные органы Росстата.

Республика Тыва (тувинцы), восток Республики Алтай (алтайцы, казахи), север Якутии (якуты, долганы, эвенки, эвены), полуостров Ямал (ненцы, ханты), отдаленные районы Хабаровского края (эвенки), некоторые территории Камчатки (коряки, эвены). В Республике Коми выделяется Ижемский район, где проживают преимущественно коми-ижемцы. Низкая рождаемость сконцентрирована в крупных городах, в регионах с низкой долей сельского населения (Мурманская и Сахалинская области), на добывающем северо-востоке Республики Коми, на большей части Республики Карелия. По большинству возрастных групп наименьшая рождаемость зафиксирована в городском округе Новая Земля, что неудивительно, учитывая его оборонную функцию. Для подавляющего большинства других городских округов тоже характерны невысокие показатели рождаемости.

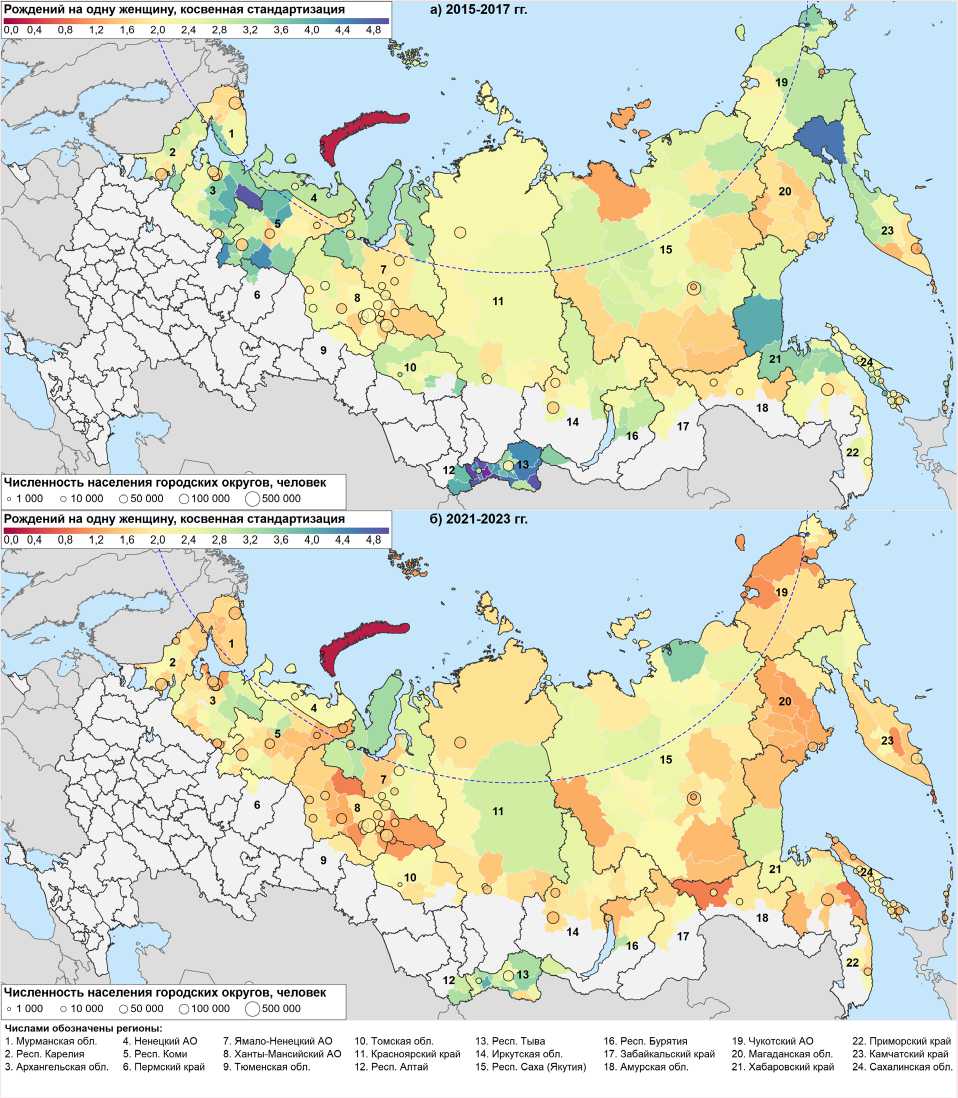

Если данные реальных поколений демонстрируют рост рождаемости в некоторых когортах, обусловленный высокими показателями в начале 2010-х гг., то динамика КСР указывает на существенное снижение числа рождений на одну женщину за 2015–2023 гг. (табл. 5) . С 42 до 130 выросло число муниципальных образований с суммарной рождаемостью менее 1,75. В то же время число муниципальных образований с КСР выше 3 уменьшилось с 67 до 16. Медианная рождаемость снизилась с 2,25 до 1,80, в административных центрах регионов – с 1,54 до 1,50. Среди 36 муниципальных образований, где рождаемость в 2021–2023 гг. достигала уровня свыше 2,5 детей на одну женщину, в 13 крупнейшей национальностью являются тувинцы; в восьми – русские; в трех – ненцы; якуты, эвенки – по два муниципальных образования; алтайцы, долганы, казахи, коми (ижем-

Рис. 4. Число детей на одну женщину в возрасте от 30 до 34 лет по муниципальным образованиям Севера России, 2010 и 2021 гг.

Составлено по: Итоги переписей населения 2010 и 2021 гг. Территориальные органы Росстата.

Таблица 5. Распределение муниципальных образований Севера России по величине коэффициента суммарной рождаемости и крупнейшей национальности, усредненные значения 2015–2017 и 2021–2023 гг.

|

КСР (косв.) |

Все, 2015– 2017 гг. |

По крупнейшей национальности |

Все, 2021– 2023 гг. |

По крупнейшей национальности |

||||||

|

русские |

тувинцы |

якуты |

другие |

русские |

тувинцы |

якуты |

другие |

|||

|

Всего МО |

287 |

223 |

19 |

22 |

23 |

287 |

223 |

19 |

22 |

23 |

|

0,00–0,99 |

1 |

1 |

– |

– |

– |

5 |

5 |

– |

– |

– |

|

1,00–1,49 |

12 |

12 |

– |

– |

– |

60 |

59 |

– |

1 |

– |

|

1,50–1,74 |

29 |

26 |

– |

3 |

– |

65 |

61 |

1 |

2 |

1 |

|

1,75–1,99 |

60 |

58 |

– |

2 |

– |

54 |

50 |

– |

3 |

1 |

|

2,00–2,24 |

42 |

39 |

1 |

1 |

1 |

44 |

31 |

1 |

9 |

3 |

|

2,25–2,49 |

28 |

24 |

– |

3 |

1 |

23 |

9 |

4 |

5 |

5 |

|

2,50–2,99 |

48 |

33 |

1 |

11 |

3 |

20 |

5 |

5 |

1 |

9 |

|

3,00–3,49 |

32 |

17 |

3 |

2 |

10 |

14 |

3 |

7 |

– |

4 |

|

3,50–3,99 |

15 |

11 |

1 |

– |

3 |

1 |

– |

– |

1 |

– |

|

4 и более |

20 |

2 |

13 |

– |

5 |

1 |

– |

1 |

– |

– |

|

Медиана |

2,25 |

2,11 |

4,36 |

2,54 |

3,44 |

1,80 |

1,69 |

2,78 |

2,08 |

2,54 |

Составлено по: БДПМО Росстата, ЕМИСС.

Таблица 6. Корреляционная матрица показателей рождаемости и этнического состава муниципальных образований Севера России (n = 294)

|

Показатель (2021 год) |

Среднее число рожденных детей по возрасту, 2021 г |

КСР, 2021–2023 гг. |

|||||||

|

15–17 лет |

18–19 лет |

20–24 лет |

25–29 лет |

30–34 лет |

35–39 лет |

40–44 лет |

45–49 лет |

||

|

Число национальностей |

-0,03 |

-0,23 |

-0,40 |

-0,55 |

-0,58 |

-0,55 |

-0,53 |

-0,55 |

-0,52 |

|

Доля русских, % |

-0,06 |

-0,09 |

-0,30 |

-0,57 |

-0,74 |

-0,82 |

-0,84 |

-0,82 |

-0,57 |

|

Доля титульных, % |

-0,05 |

0,01 |

0,09 |

0,42 |

0,60 |

0,68 |

0,69 |

0,69 |

0,50 |

|

Доля КМНС, % |

0,22 |

0,23 |

0,48 |

0,44 |

0,41 |

0,44 |

0,43 |

0,42 |

0,28 |

|

Доля титульных и КМНС, % |

0,07 |

0,13 |

0,33 |

0,60 |

0,75 |

0,83 |

0,84 |

0,83 |

0,59 |

|

Доля остальных, % |

-0,06 |

-0,17 |

-0,20 |

-0,22 |

-0,20 |

-0,19 |

-0,20 |

-0,22 |

-0,20 |

|

Индекс мозаичности |

0,09 |

-0,01 |

0,23 |

0,17 |

0,17 |

0,16 |

0,17 |

0,13 |

0,05 |

Примечание. Полужирным выделены значения, значимые на уровне 0,999.

Составлено по: Итоги переписи населения – 2021; БДПМО Росстата, ЕМИСС.

Рис. 5. Коэффициент суммарной рождаемости муниципальных образований Севера России, рассчитанный методом косвенной стандартизации, усредненные значения за 2015–2017 и 2021–2023 гг.

Составлено по: БД ПМО Росстата, ЕМИСС.

цы), коряки, сойоты, ханты, эвены – по одному муниципальному образованию. Самое высокое значение наблюдается в Дзун-Хемчикском районе Республики Тыва (4,00) и в Аллаиховском районе Якутии (3,54).

Значение КСР, рассчитанного методом косвенной стандартизации, снизилось за период в 256 из 287 муниципальных образований Севера, по которым имеются данные (рис. 5). Наибольшие изменения произошли в Республике Тыва (в среднем на 1,32 рождения), Пермском крае (1,27), Республике Коми (0,94) и Чукотском АО (0,92). Отметим, что косвенная стандартизация не очень хорошо подходит для изучения показателя в динамике, поскольку сильно зависит от изменений рождаемости на террито-

рии, принятой за стандарт. Районы с высокой рождаемостью локализованы примерно в тех же местах, что и по данным реальных поколений. Можно также отметить относительно высокую рождаемость в Эвенкийском районе Красноярского края и на востоке Архангельской области. На Новой Земле значения КСР составили 0,25 и 0,21 в 2015–2017 и 2021–2023 гг. соответственно.

Корреляционный анализ показателей рождаемости и этнического состава на муниципальном уровне подтвердил высокую зависимость уровня рождаемости от национального состава населения (табл. 6) . Наивысшую корреляцию для большинства возрастов в реальных поколениях, а также для коэффициента

суммарной рождаемости продемонстрировал показатель «доля титульных и коренных малочисленных народов в населении». У возрастов от 35 до 49 лет величина коэффициента линейной корреляции достигает 0,83–0,84, у коэффициента суммарной рождаемости – 0,59. По отдельности доля титульных национальностей и КМНС не демонстрируют такой высокой статистической взаимосвязи с рождаемостью. Однако для младших возрастов (от 15 до 19 лет) значимая корреляция рождаемости зафиксирована только с долей коренных малочисленных народов, поскольку титульные народы не склонны к ранним рождениям. Доля русских тоже наглядно описывает уровень рождаемости в старших возрастах и в условных поколениях, но знак связи с ней отрицательный. Чем выше доля русских, тем ниже рождаемость в муниципальном образовании.

Общее число национальностей, проживающих в муниципальном образовании, имеет значимую отрицательную связь с рождаемостью, поскольку высокое многообразие национальностей обычно характерно для крупных городов, где рождаемость ниже, чем в сельской местности. Наконец, индекс этнической мозаичности Эккеля (Манаков, 2019) не демонстрирует высокой корреляции с рождаемостью, поскольку этническая гомогенность может быть следствием как высокой доли одного из малочисленных народов, так и высокой доли русских.

Заключение

В исследовании рождаемость на Севере России впервые изучена одновременно в реальных и условных поколениях, на региональном и муниципальном уровнях. Региональный анализ показал, что происходит сближение итоговой рождаемости между северными регионами. Даже Республика Тыва быстро приближается к среднему по Северу и стране уровню. Вероятно, женщины, родившиеся в Тыве в начале XXI века, уже не достигнут уровня простого воспроизводства населения. Республика Саха (Якутия), за исключением отдельных районов, уже почти не отличается от среднего по Северу уровня. Одновременно с этим на Севере России наблюдаются признаки второго демографического перехода. Увеличивается возраст материнства, возрастает вариативность репро- дуктивного поведения – одновременно с ростом доли бездетных увеличивается доля двух-и трехдетных матерей. Растет окончательная бездетность.

Анализ среднего числа детей по региону и национальности выявил высокую вариативность показателей. Даже у русских женщин число рожденных детей в зависимости от региона отличается на десятки процентов. Титульные национальности Севера условно можно разделить на две группы. Если коми и карелы уже давно демонстрируют рождаемость, близкую к среднероссийскому уровню, то у якутов и особенно тувинцев на одну женщину приходится большее число детей. Высокой рождаемостью по-прежнему выделяются субэтносы тувинцев-тоджинцев и коми-ижемцев. Высокие показатели характерны и для большинства коренных малочисленных народов. Особенно выделяются ненцы, долганы, ханты и эвены. В то же время у ительменов, камчадалов, саамов и вепсов рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения.

Анализ населения муниципальных образований в реальных поколениях продемонстрировал, что за 2010–2021 гг. повысилось среднее число детей у женщин в возрасте от 20 до 39 лет. Однако эти показатели во многом обусловлены календарным сдвигом, связанным с реализацией программ стимулирования рождаемости и в целом благоприятной социально-экономической ситуацией в начале 2010-х гг. Данные условных поколений, полученные методом косвенной стандартизации КСР, показывают, что с 2015–2017 по 2021–2023 гг. рождаемость сократилась в 89,2% муниципальных образований Севера России. Медианное значение коэффициента суммарной рождаемости по всем муниципальным образованиям снизилось с 2,25 до 1,80. Муниципальный анализ подтвердил быстрое сближение репродуктивных установок коренных малочисленных народов с остальным населением. Хотя районы компактного проживания КМНС все еще демонстрируют более высокие результаты, разрыв сокращается.

Корреляционный анализ показал, что доля титульных и коренных малочисленных народов в населении лучше других показателей этнического состава описывает уровень рождаемости. Для женщин в возрасте от 15 до 24 лет рожда- емость сильнее всего коррелирует с долей коренных малочисленных народов Севера в населении. Выявленные закономерности могут использоваться в построении демографических прогнозов на региональном и муниципальном уровнях, а также в разработке мероприятий демографической политики.

Можно сделать вывод, что еще некоторое время коренные малочисленные народы Севера будут находится в режиме расширенного воспроизводства. При этом региональная демографическая и социальная политика долж- ны быть готовы к сближению репродуктивных планов и потребностей коренных народов с остальным населением России. Одновременно со снижением итоговой рождаемости будут трансформироваться уклад, образ жизни и экономическое поведение малочисленных народов Севера. В дальнейших исследованиях следует обратить внимание на вопросы зависимости рождаемости в муниципальных образованиях Севера России от размещения объектов социальной инфраструктуры в условиях высокого миграционного оттока населения.