Рождаемость населения России и демографические волны

Автор: Рыбаковский Олег Леонидович, Таюнова Ольга Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографическая политика и рождаемость

Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается взаимосвязь между рождаемостью и структурными демографическими волнами в России в XX в. - начале XXI в. Первая мировая и гражданская войны, послевоенный голод 1921-1922 гг. создали первую демографическую яму в динамике рождаемости и структуре населения России. Ровно через поколение эту яму значительно углубили Великая Отечественная война и послевоенный голод 1946-1947 гг. Первым эхом войны было поколение 1965-1971 годов рождения, вторым - поколение 1995-2000 годов рождения, минимальные по численности за весь советский период. Демографическую яму второго эха войны углубили реформы конца XX века, а также два анти-тайминга рождений: свертывание демографической политики 1980-х гг. и откладывание рождений вследствие кризиса 1990-х гг. Напротив, предвоенный подъем рождаемости в России после запрета абортов в 1936 году заложил последующие подъемы рождаемости в конце 1950-х - начале 1960-х гг. и в середине 1980-х годов. Второе эхо этого подъема было стимулировано демографической политикой 1980-х годов. В 2000-х гг. началось третье эхо структурного подъема, когда в наиболее активный детородный возраст стали входить дети 1980-х гг. В этих условиях российское государство активизировало демографическую политику, усилив структурную волну ростом интенсивности рождаемости. Во второй половине 2010-х годов подъем структурной волны прекратился, и демографическая структура начала ухудшаться, что вновь вызвало депопуляцию в России, начиная с 2017 года. Несмотря на это политика в области рождаемости, проводимая в России с 2007 года, возымела положительный эффект. Главное достижение этих лет состоит в том, что прекратилось падение итоговой рождаемости в реальных поколениях женщин. В статье представлены рекомендации по дальнейшей тактике сдерживания ухудшения демографической ситуации.

Рождаемость, демографические структурные волны, поколение, демографическая политика, женщины активного детородного возраста, коэффициент суммарной рождаемости

Короткий адрес: https://sciup.org/143173450

IDR: 143173450 | DOI: 10.26653/1561-7785-2017-4-4

Текст научной статьи Рождаемость населения России и демографические волны

У спешное демографическое развитие России, вышедшей в 2012 г. из депопуляции, завершилось в 2017 году. Естественная убыль населения за январь — сентябрь 2 017 г. составила 106 тыс. че-ловек.2 Это произошло преимущественно за счет снижения рождаемости (минус 164 тыс. человек в сравнение с аналогичным периодом 2016 года). Наступающее ухудшение демографической ситуации в России в большей мере будет зависеть от структурных волн, созданных еще в начале ХХ века в результате катаклизмов.

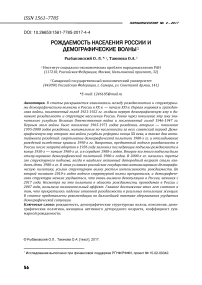

Первая мировая и гражданская войны, послевоенный голод 19211922 гг. создали первую демографическую яму в динамике рождаемости и структуре населения России. В послевоенный период с 1923 г. в России индустриализация, урбанизация, коллективизация сельского хозяйства, раскулачивание, переселение на Восток, рост доли работающих женщин заложили устойчивую тенденцию к снижению рождаемости. Ситуацию усугубил голод 1932-1933 гг., вызвавший помимо скачка смертности — резкое снижение рождаемости в 1933-1934 годах. В ответ на это в 1936 г. в России запретили аборты, что дало кратковременный эффект восстановления прежнего уровня текущей рождаемости середины 1920-х годов (рис. 1).

В 1936-1940 гг. в России было в среднем по 4,2 млн. рождений в год. Число женщин наиболее активного детородного возраста (20-34 лет)

ежегодно составляло 14,5 млн. человек. Для сопоставимости различных периодов будем использовать этот интервал (20-34 лет) женщин детородного возраста, на который приходилось не менее 70% от всех дето-рождений в России с 1927 года, а в среднем за 1927-2016 гг. — почти 80%.

Ровно через поколение после 1918-1922 гг. демографическую яму значительно углубили Великая Отечественная война, только прямые потери в которой составили 13,5 млн. россиян [2], а также послевоенный голод 1946-1947 годов.

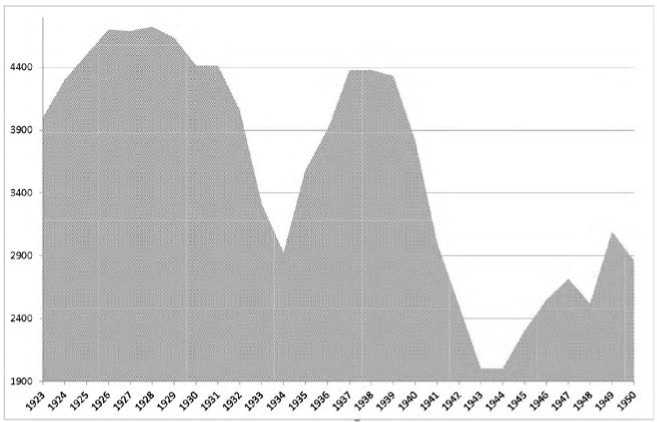

Первым эхом войны было поколение 1965-1971 гг. рождения, минимальное по численности за весь советский период — менее 2 млн. рождений в год. Женщин наиболее активного детородного возраста (20-34 лет) в эти годы было также мало — менее 14 млн. в год. Дети детей Великой Отечественной войны были в основной массе внуками детей Гражданской войны, имели ослабленное здоровье и наихудшие количественные индикаторы семейной истории (меньше братьев и сестер, дядей и теть в сравнении со смежными поколениями). Так как репродуктивные установки детей имеют заметную взаимосвязь с репродуктивными установками родителей, то у детей от «детей войны», как у «детей войны», своего потомства также было меньше, чем в соседних поколениях. Это можно проследить по динамике текущего коэффициента суммарной рождаемости населения России (с определенными допущениями). На рис. 2 виден провал в суммарной интенсивности рождаемости в 19671970 гг., т.е. через поколение после

1942-1945 гг. (средний возраст пер- был равен 23-24 года, а всех — 27 вых деторождений в 1967-1971 гг. лет).

Источник : [1]; 1923-1226 и 1942-1945 гг. — оценки авторов.

Рис. 1. Динамика абсолютного числа рождений в России, тыс. человек

Fig. 1. Dynamics of the absolute number of births in Russia, thousand persons

Источник : База данных Росстата. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

Рис. 2. Динамика текущего коэффициента суммарной рождаемости в России, детей на одну женщину

Fig. 2. Dynamics of the current total fertility rate, Russia, children per woman

Вторым эхом войны с учетом удлинения и «частичного размыва» волны стало поколение 1995-2000 годов рождения, минимальное по численности за весь постсоветский период до 2018 г.: 15,2 млн. женщин в год наиболее активного детородного возраста (20-34 лет) и менее 1,3 млн. рождений в год.

Напротив, первое (1958-1963 гг.) и второе (1982-1987 гг.) поколения «эха» от предвоенного периода стали на фоне провалов гребнями демографической волны. Через поколение после предвоенного периода в 19581963 гг. в России было в среднем ежегодно уже свыше 17 млн. женщин наиболее активного детородного возраста (20-34 лет) и по 2,7 млн. рождений в год.

Все сказанное о демографической и семейной истории детей от «детей войны» так же верно, но с точностью наоборот и в отношении детей от детей предвоенной пятилетки. Бὸльшее количество сестер и братьев, бὸльшее количество собственного потомства и т.п. На рис. 2 область над кривой в конце 1950-х — начале 1960-х гг. — свидетельство повышенной интенсивности рождаемости детей предвоенного пятилетия.

Во втором поколении от предвоенного периода (1982-1987 гг.) в России было в среднем ежегодно по 18 млн. женщин наиболее активного детородного возраста и по 2,4 млн. рождений в год. На это второе поколение после предвоенного периода (гребень волны 1982-1987 гг.) и на второе эхо войны (провал, дно волны 1995-2000 гг.) катализирующее влияние оказали действия властей и последствия рыночных реформ конца XX века.

С начала 1980-х гг. на фоне роста численности женщин молодого, наиболее активного детородного возраста начала проводиться комплексная дифференцированная демографическая политика, направленная на рост рождаемости всех очередностей, на омоложение рождаемости, поддержку молодой семьи. 3 К экстенсивным факторам роста числа дето-рождений добавились интенсивные факторы, начал повышаться текущий суммарный коэффициент рождаемости. В результате, в 1981-1990 гг. в России родились 23,3 млн. детей, что на 2,3 млн. больше, чем в предыдущем десятилетии, несмотря на долговременные тенденции снижения интенсивности рождаемости. Но поступательное положительное демографическое развитие России (как и всего СССР) было прервано под напором внешних и внутренних негативных факторов.

В середине 1980-х гг. США в сговоре с Саудовской Аравией увеличили добычу и экспорт нефти, что привело в 1986-1987 гг. к резкому падению цен на нефть и газ. А последние составляли в 1985 г. примерно половину от экспорта СССР (по официальной статистике в 1985 г. из страны вывозилось около 170 млн. т нефти и нефтепродуктов и 70 млрд. м³ газа [3].

Одновременно руководитель страны Горбачев М.С. весьма некстати обрушил бюджет страны недостаточно продуманной антиалкогольной кампанией, стартовавшей весной 1985 года. А доходы от алкоголя со- ставляли от четверти до трети от бюджета СССР до 1985 года [4].

Советский Союз не выдержал экономического энергетического кризиса, переросшего в политический, а также воздействия комплекса иных факторов (см., напр., [5]), и развалился. Страна погрузилась во мрак хаоса, разграбления государственной собственности и обнищания народа, — в то, что культурно принято называть «первоначальное накопление капитала».

Государственная демографическая программа в конце восьмидесятых годов была вынужденно свернута. Это оказало негативное воздействие на и без того ухудшающуюся демографическую ситуацию, характеризуемую движением к структурному дну — «второму эху войны» 1995-2000 годов. За последнее десятилетие XX в. в России родились всего 13,8 млн. детей, что на 9,5 млн. меньше, чем в предыдущие десять лет. Столь низкий уровень рождаемости объяснялся не только нисходящей фазой демографической волны и резким ухудшением социально-экономической и политической обстановки в стране. Но он был вызван еще и так называемым анти-таймингом рождений — следствием оборванной демографической политики 1980-х гг., когда заметная часть женщин ради поддержания своего социально-экономического положения «сжимали» календарь своих деторождений. В середине и конце 1990-х гг. — после кризисов 1993 г. и особенно 1998 г. — начался иной тайминг рождений — откладывание на более поздний период, «расширение» календаря рождений, в связи с тяжелым и неопределенным положением в стране.

Таким образом, все эти четыре фактора образовали «демографическую воронку» в 1990-х гг., опустив текущие уровни рождаемости до небывало низких для России значений.

Вся это предыстория объясняет ситуацию с рождаемостью, которая сложилась в России в начале XXI в. и продолжает развиваться в настоящее время. Через несколько лет после кризиса 1998 г. социально-экономическая и политическая ситуация в России стала стабилизироваться. Граждане начали реализовывать отложенные репродуктивные планы, которые были «заморожены» в конце 1990-х годов. Начала расти рождаемость.

Росту рождаемости в России в начале XXI в. способствовал и структурный подъем демографической волны, рост числа женщин активного репродуктивного возраста. Как и в начале 1980-х гг., сложилась благоприятная ситуация для успешной кампании по подъему рождаемости. Эта кампания стартовала в 2007 году [6]. Так как воздействовать в подобном мероприятии на пока еще не рожавших — дело достаточно проигрышное и бесперспективное, то основной упор был сделан на тех женщин, что уже родили хотя бы одного ребенка.

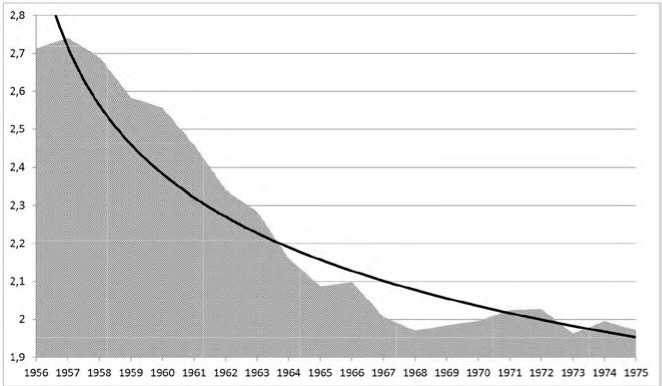

Была обозначена и основная цель кампании — выйти из суженного режима воспроизводства. Приоритетом стала поддержка вторых (с 2007 г.) и третьих (с 2012 г.) деторождений. В связи с этим, а также с устойчивым старением модели рождаемости в РФ после 1995 г., начал меняться интервал женщин наиболее активного детородного возраста. С 2010 г. доля рождений, приходящихся на женщин в возрасте 20-34 лет начала посте- расте 25-39 лет — быстрыми темпа-пенно сокращаться, а на женщин воз- ми расти (рис. 3).

Источник: База данных Росстата. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

Рис. 3. Динамика долей деторождений женщин в возрастах 20-34 и 25-39 лет во всех рождениях в России, %

Fig. 3. Dynamics of the share of births by women aged 20-34 and 25-39 in total births, Russia, %

Кроме того, численность женщин в возрасте 25-39 лет впервые в постсоветское время как раз начала расти с 2004 г. — с 15,3 млн. человек до 17,8 млн. человек в 2015 г. (из них 0,3 млн. человек — Крымский ФО). Таким образом, российское государство, как и СССР в 1980-е гг., воспользовалось структурным демографическим подъемом и эффектом «отложенных рождений» — анти-таймингом конца 1990-х гг., для того, чтобы усилить рост рождаемости демографической политикой.

Следует заметить, что в демографической сфере реальных успехов труднее всего достичь именно в рождаемости. И это не только из-за того, что приходится работать не со всем населением, а только с уже состояв- шимися в жизни молодыми женщинами. Дело в том, что цена этих успехов, кроме «эффекта низкого старта» и роста текущих показателей преимущественно за счет тайминга рождений, — более высокая в сравнение со схожими успехами в сфере миграции или смертности.

К тому же, истинный критерий успехов в сфере рождаемости виден не сразу, — это положительная динамика итоговой рождаемости в реальных поколениях женщин. И надо сказать, что пока эти успехи, хоть и небольшие, в России есть. В реальных поколениях женщин, рожавших после 2006 г., как и в конце 1980-х гг., прекратилось падение итоговой (точнее, кумулятивной) рождаемости, ее уровень стабилизировался и даже не- много начал расти. Об этом можно судить по предварительным комбинированным оценкам с использованием переписных и текущих данных.

Здесь необходимо подчеркнуть, что эти позитивные тенденции в реальных поколениях женщин наблюдаются, несмотря на нарастающий комплекс преимущественно негативных факторов, воздействующих на рождаемость, репродуктивное поведение и институт семьи в современных рыночных условиях. Эти факторы следующие:

-

• глобальные тенденции перехода от патриархальной семьи к нуклеарной, превращение детей из необходимых помощников и опоры в старости в дорогостоящие длительные проекты, ощутимо понижающие доходы семьи и карьерные возможности женщины;

-

• переход с развалом СССР от социально-ориентированного госу

дарства к незрелому рыночному капитализму, степень социальной ответственности которого еще достаточно низкая: меньше защищенность семьи, детства, труда, старости, ниже доступность качественного бесплатного образования и здравоохранения;

-

• коммерциализация всех сфер жизнедеятельности, от экономики до семьи и брака, ведущая к добровольной бездетности, «экспорту невест», повышенной раз-водимости, скрытому многоженству, росту возрастного брачного неравенства, числа альфонсов и «коммерческих» жен, проституции и т.п.;

-

• отсутствие государственной

идеологии, которая должна совместно с религией противостоять разлагающей россиян идеологии, пропагандирующей насилие, культ денег, бездетность, гомосексуализм, сожительство, половую распущенность, проституцию, наркотики и т.п.;

-

• ухудшение здоровья, в том числе репродуктивного, молодого населения России, как женщин, так и мужчин, ведущее к росту бездетности по медицинским показаниям, связанное с малоподвижным образом жизни, вредными привычками, плохой экологией, качеством питания, потреблением алкоголя и курением;

-

• сокращение предельного возраста ощутимых по численности де-торождений (сейчас это в РФ 42 года, до Великой Отечественной войны это был возраст 51-52 года), связанное с плохим здоровьем и слабой защищенностью семьи, детства, старости;

-

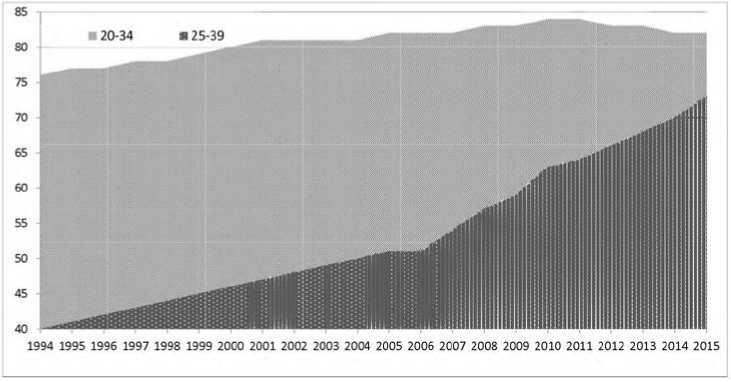

• глобальные тенденции эмансипации и гендерного выравнивания в занятости и доходах, ведущие к постарению возрастной модели рождаемости и росту среднего возраста первых дето-рождений (в 1994 г. он был равен 22,5 года, в 2017 г. ожидается 26 лет);

-

• сверх-урбанизация — перенасе

ленность в непригодных для большинства многодетных семей мегаполисах, растущих лишь за счет притока международных и внутрироссийских мигрантов по большей части из малых городов. Чем крупнее мегаполисы, тем сильнее в них развиты рыночные отношения, пропитывающие все стороны жизни общества, и тем, в конечном счете, ниже рождае- мость. Малые города России становятся экономически невыгодными ячейками рыночного пространства, пустеют так же, как и российские села в 1960-1970-х годах. А именно эти города, как и крупные села, по нашему убеждению, наиболее приспособлены для жизни многодетных семей. Стратегически выверенное развитие России — не в укрупнении

Москвы и Санкт-Петербурга «полями бетонных коробок», а, напротив, в их выравнивании с другими городами России по всей ее обжитой и геополитически значимой территории.

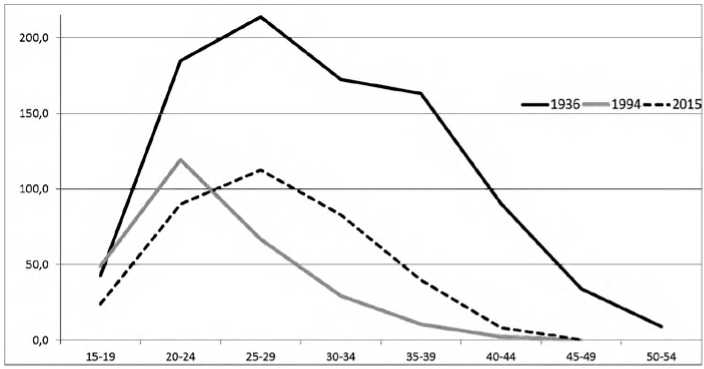

Оба последних фактора ведут к сокращению, «сужению» активного детородного периода женщин и тем самым снижают вероятность рождения большего числа детей (рис. 4).

Источники: 1936 год [1]; 1994 и 2015 годы. — База данных Росстата. [Электронный ресурс]. — Режим доступа:

Рис. 4. Возрастные коэффициенты рождаемости населения России, ‰

Fig. 4. Age-specific fertility rates of the Russian population, ‰

Весь этот комплекс негативных факторов, которые еще можно долго перечислять, ведет к разрушению традиционной российской морали. Эти факторы ведут к вырождению, вымиранию человеческого общества, к разрушению его основ — института семьи; потребности в детях; росту доли незарегистрированных браков, рождаемость в которых на порядок ниже, чем в зарегистрированных; появлению семей, вообще не желающих заводить детей — и, как следствие, к сокращению уровня рождаемости в реальных поколениях женщин.

И если государство всему этому не будет препятствовать, в том числе и мерами демографической политики, то в перспективе коренное население РФ, во-первых , начнет вымирать более быстрыми темпами; во-вторых , его этнический и конфессиональный состав начнет достаточно быстро меняться не в пользу существующего; в-третьих , страна станет геополитически слабее и уязвимее.

В ближайшее время Россию ждет спад демографической структурной волны. Последует углубление уже начавшейся в 2017 г. депопуляции. С 2019 г. численность женщин наиболее активного детородного возраста (25-39 лет) вновь, как и после 1989 г., начнет сокращаться. Своего минимума она должна достигнуть, согласно последнему (от 27.06. 2017) среднему прогнозу Росстата, в 2032-2033 гг., опустившись до 11,5 млн. человек. Это 2/3 от уровня 2015 г., или меньше на 6,3 млн. человек. Столь малой численности женщин этого активного репродуктивного возраста не было в России с 1933 года.

* * *

Если не усиливать меры в области рождаемости, (как это делают отдельные наиболее высокоразвитые государства Европы, такие как Франция, Швеция), либо их свернуть, то Россию ждет не плавное снижение рождаемости, а такой же демографический обвал, похожий на склон об- рыва, как и в 1990-х годах. Это может произойти вследствие наложения на структурную нисходящую волну анти-тайминга рождений от «сжатия» их календаря в успешный период реализации мер демографической политики.

С учетом указанных трудностей необходимо на срок до начала выхода из структурной демографической ямы, т.е. минимум до 2035 г., всеми силами способствовать сохранению достигнутого текущего уровня суммарной интенсивности рождаемости и его дальнейшему росту, ставя эту задачу в числе важнейших приоритетов, влияющих на демографическую динамику России. Это направление — стержень стратегии демографического развития России. Оно важнее прочих компонент демографической динамики, так как лишь за счет высокой рождаемости Россия может сохраниться как самостоятельное государство и быть готовой к внешним вызовам.

Список литературы Рождаемость населения России и демографические волны

- Андреев Е.М., Дарский Л.Е, Харькова Т. Л. Демографическая история России 1927-1959. - М.: Информатика, 1998.

- Рыбаковский Л.Л. Людские потери СССР и России в Великой Отечественной войне. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М: Экон-Информ, 2010.

- Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. - М.: Финансы и статистика, 1987.

- Трегубова Е. Сухой остаток. Как антиалкогольная кампания 80-х повлияла на экономику СССР // Вебсайт. Аргументы и факты. 16/05/2014. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aif.ru/money/economy/1169764

- Рыбаковский Л.Л. История и теория миграции населения. Книга первая. Мировые миграции: исторические фрагменты и их детерминанты. - М.: Экон-Информ, 2016

- Федеральный закон РФ от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».