Рождаемость населения Западной Сибири в 1946–1950 годах

Автор: Лапердин Вячеслав Борисович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Сообщения

Статья в выпуске: 8 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Анализируется один из элементов воспроизводства населения – рождаемость, и связанная с ней брачность в Западной Сибири в послевоенный период. Показаны основные тенденции рождаемости и брачности населения и определены их взаимосвязи с социальными процессами, происходившими в СССР в 1940-е гг. Устанавливает-ся значение послевоенного периода, рассматриваемого в контексте демографической истории страны.

Историческая демография, демографическая модернизация, рождаемость, брачность, компенсаторный период

Короткий адрес: https://sciup.org/14737915

IDR: 14737915 | УДК: 94(571.1/5)

Текст научной статьи Рождаемость населения Западной Сибири в 1946–1950 годах

Основная задача сообщения – выявить, как преодолевались негативные последствия демографической катастрофы военных лет. Хронологически исследование охватывает первое послевоенное пятилетие (1946– 1950 гг.). Территориальные рамки включают Западно-Сибирский регион в его современных административно-территориальных границах: Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области. Источником для написания статьи послужили документы текущего учета населения, фиксировавшие основные демографические события, что позволяет судить об изменении динамики рождаемости и брачности в Западной Сибири.

После окончания войны в 1945 г. из армии стали возвращаться ушедшие на фронт мужчины. Многие прибывшие были молоды и не успели до призыва в армию обзавестись семьей. Другим, уже женатым, война помешала завести детей. Естественное течение брачно-семейных отношений оказалось нарушенным. Поэтому основной тенденцией в послевоенные годы стало увеличение брачности и рождаемости, компенсировавшей потери военного лихолетья. Это явление получило название компенсаторного роста.

Подобная ситуация наблюдалась не только в Советском Союзе, но также во всех воевавших государствах. В это время рож- даемость в ряде стран значительно превысила довоенные показатели (%): во Франции на 44, США – 42,2, Чехии – 40, Финляндии – 44, Англии – 33,3. Однако в Италии, Западной Германии и Румынии рождаемость, наоборот, была меньше предвоенной соответственно на 7,7, 7,6 и 16 % [Демографическая модернизация России, 2006. С. 165].

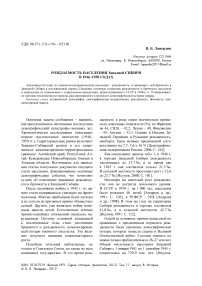

Как показывают данные табл. 1, в 1946 г. в городах Западной Сибири рождаемость увеличилась до 27,7 ‰, в то время как в 1945 г она составляла только 21,5 ‰. В сельской местности произошел рост с 12,6 до 25,7 ‰ [Исупов, 2008. С. 181].

Несмотря на заметный рост рождаемости, она не достигла довоенного уровня. В СССР в 1939 г. на 1 000 чел. населения было рождено 40 детей [Андреев и др., 1991. С. 120], в РСФСР – 39,8 [Андреев и др., 1998]. В этом же году на территории Сибири рождаемость в городах составляла 41,8 ‰, а в сельской местности 42,7 ‰ [Исупов, 1991. С. 152].

Одной из основных причин невысокой по сравнению с предвоенным периодом рождаемости были огромные демографические потери, которые понесла страна в Великой Отечественной войне. Сегодня оценить их можно только приблизительно в 26–27 млн чел. Общая численность населения Западной Сибири с 1 января 1941 по 1 сентября 1945 г. сократилась на 729,9 тыс. чел. [Исупов,

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 8: История © В. Б. Лапердин, 2012

Таблица 1

|

Год |

СССР |

РСФСР |

Западная Сибирь |

||

|

Все население |

Городские поселения |

Сельская местность |

|||

|

1946 |

28,5 |

26,0 |

26,6 |

27,7 |

25,7 |

|

1947 |

29,6 |

27,5 |

31,2 |

30,2 |

32,0 |

|

1948 |

26,4 |

25,2 |

29,3 |

26,5 |

31,6 |

|

1949 |

31,0 |

30,5 |

33,4 |

30,7 |

35,7 |

|

1950 |

28,8 |

27,8 |

32,8 |

29,6 |

35,6 |

Таблица составлена по: [Андреев и др., 1991. С. 71; 1998]; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 636. Л. 49, 50, 106, 107, 150–152, 194, 195; Д. 696. Л. 52, 53, 110, 111, 157–159, 198, 199; Д. 758. Л. 18, 40, 58–59, 75; Д. 841. Л. 18, 40, 58– 59, 77; Д. 909. Л. 18, 41, 60–61, 77; ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 7401 А. Л. 10, 30; Д. 7406 А. Л. 8; Д. 7412 А. Л. 15а; Д. 7429. Л. 91, 99; Д. 7430. Л. 3, 28, 70; Д. 7448. Л. 39, 52, 81; Д. 7464. Л. 45, 89, 115.

Таблица 2

|

Год |

РСФСР |

Западная Сибирь |

||

|

городские поселения |

сельская местность |

городские поселения |

сельская местность |

|

|

1946 |

19,7 |

8,5 |

17,2 |

10,1 |

|

1947 |

14,8 |

8,0 |

14,7 |

11,3 |

|

1948 |

15,5 |

8,0 |

12,7 |

10,5 |

|

1949 |

16,6 |

8,4 |

13,7 |

10,6 |

|

1950 |

14,8 |

Нет данных |

14,1 |

10,9 |

Таблица составлена по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 636. Л. 49, 50, 106, 107, 150–152, 194, 195; Д. 696. Л. 52, 53, 110, 111, 157–159, 198, 199; Д. 758. Л. 18, 40, 58–59, 75; Д. 841. Л. 18, 40, 58–59, 77; Д. 909. Л. 18, 41, 60–61, 77; ГАНО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 7401 А. Л. 10 об., 30 об.; Д. 7406 А. Л. 8 об.; Д. 7412 А. Л. 15а об.; Д. 7429. Л. 91 об., 99 об.; Д. 7430. Л. 3 об., 28 об., 70 об.; Д. 7448. Л. 39 об., 52 об., 81 об.; Д. 7464. Л. 45 об., 89 об., 115 об.

Динамика рождаемости населения СССР (число родившихся на 1 000 чел.) *

Брачность населения РСФСР и Западной Сибири в 1946–1950 гг. (число заключенных браков на 1 000 чел. населения) *

2008. С. 98]. Демографическая яма была особенно заметна в наиболее активных брачных возрастах мужской части населения. Одним из последствий нехватки мужчин брачного возраста стало снижение рождаемости после войны по сравнению с довоенными годами.

В отличие от многих западных районов СССР, Западная Сибирь не подвергалась оккупации, а сокращение численности населения в некоторой степени компенсировалось потоком эвакуированных. Кроме того, в городах региона существовала система брони, позволявшая мужчинам оставаться в тылу. Поэтому, как показывают данные табл. 1, начиная с 1947 г. в Западной Сибири показатели рождаемости превышали средний уровень по стране. Особенно высокими они оказались по сравнению с областями, на территории которых происходили военные действия. Так, в 1946 г. в Курской области коэффициент рождаемости составлял 20,2, Орловской – 15,2, Сталинградской – 15,8 ‰ [Жиромская, 2010. С. 48].

В основе компенсаторного роста находилось увеличение не только рождаемости, но и брачности населения. Если в год Победы в Западной Сибири (включая Тюменскую область) было заключено 6,2 брака на 1 000 чел. населения [Исупов, 2008. С. 187], то в 1946 г. в городах – 17,2, а в сельской местности – 10,1. Данные табл. 2 показывают, что уровень брачности стал постепенно снижаться после 1946 г. В целом динамика движения коэффициента брачности в Западной Сибири не отличалась от характерной для РСФСР тенденции.

Значительным фактором, воздействовавшим на процессы рождаемости и брачности, являлся голод 1946–1947 гг. Как показывает табл. 2, в 1947–1948 гг. происходило снижение коэффициента брачности. Однако он несколько повысился в 1949 г. после преодоления голода. Рождаемость обладает инерционными свойствами, поэтому демографический кризис привел к уменьшению численности появившихся на свет детей в 1948 г. Снижение рождаемости в 1948 г. наблюдалось не повсеместно. В ряде областей юга и запада России, а также в Поволжье рождаемость в 1948 г. превышала показатели 1946 г. Так было в Орловской, Астраханской, Куйбышевской, Сталинградской и других областях [Жиромская, 2010. С. 48]. Аналогичная ситуация наблюдалась и на территории Западной Сибири, где голод не проявил себя настолько сильно, как в других регионах страны. Однако и здесь в 1948 г. рождаемость была ниже уровня 1947 г.

Таким образом, голод 1946–1947 гг. отрицательно повлиял на динамику рождаемости, не дав полностью развернуться компенсаторной волне, прервав ее рост в 1948 г., и не позволил реализовать все возможные рождения в первом послевоенном пятилетии. Ситуация поменялась к лучшему в 1949 г., когда повышение рождаемости охватило все районы страны и достигло максимальных значений за все послевоенные годы. К этому времени завершилась демобилизация армии. Кроме того, в 1949 г. были реализованы рождения, отложенные во время голода. В 1950 г. численность новорожденных сократилась, что связано в первую очередь с угасанием компенсаторной волны.

Еще одним негативным следствием голода являлось снижение эффективной рождаемости (т. е. рождаемости, рассчитанной с учетом младенческой и детской смертности). Увеличение смертности в период кризиса в основном происходило за счет детских возрастов, в частности повышения смертности среди новорожденных. Кроме того, последствия войны, негативно сказавшиеся на здоровье населения, в наибольшей степени воздействовали на детскую возрастную группу. Многие дети появлялись на свет с врожденной слабостью, были чрезмерно подвержены инфекционным заболеваниям, особенно простудным и желудочнокишечным. На территории Западной Сибири в 1947 г. из 1 000 новорожденных до 1 года не дожило 152 ребенка, в 1948 г. – 124 1. После преодоления кризиса детская смертность снизилась, но сохранявшаяся в стране тяжелая эпидемиологическая обстановка, низкий уровень жизни населения и слабое развитие медицины уменьшали демографическую эффективность и без того невысокой, по сравнению с довоенным периодом, рождаемости.

Власти осознавали проблему рождаемости и пытались ее повысить путем запрещения абортов. Аборты были запрещены в СССР в 1936 г. Однако вследствие слабой распространенности средств контрацепции, аборт являлся основным способом регулирования рождаемости. Запрет абортов был малоэффективной мерой и привел не к их исчезновению, а к распространению нелегального проведения вне лечебных учреждений.

Нелегальные аборты чаще проводились в крупных городах, чем в малых или сельской местности. Если в 1948 г. в Новосибирске было зарегистрировано 8 319 абортов, то в малых городах области – 1 885, а в сельской местности – 1 139 2. В 1947 г. зарегистрированные аборты в Новосибирске составляли 37 % от числа родившихся, в 1948 г. – 54 % 3. Таким образом, в 1948 г. на каждых двух рожденных детей приходился один не рожденный.

Действительное число абортов было выше, так как статистика учитывала далеко не все проведенные операции, а только те из них, что заканчивались нежелательными последствиями для здоровья женщин, зачастую оказывавшихся в больнице. Большая часть абортов имела криминальный характер. В крупных городах операция по искусственному прерыванию беременности являлась значимым фактором снижения рождаемости, так как здесь были благоприят- ные условия для их подпольного проведения: можно было найти необходимых специалистов, инструменты, медикаменты, места для операций и т. д. Кроме того, для городских жителей, в отличие от деревенских, аборт не был нарушением существовавшей морали. Горожане спокойней относились к подобному методу контроля рождаемости.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что в отличие от большинства стран Запада, как в целом по СССР, так и по его отдельным регионам, таким как Западная Сибирь, во второй половине 1940-х гг. наблюдалось значительное снижение рождаемости по сравнению с довоенными показателями. Одна из основных причин этого заключалась в тех демографических потерях, которые понесла страна, и в голоде 1946–1947 гг., хотя его влияние на рождаемость населения Западной Сибири не было значительным. Можно согласиться с тезисом В. Б. Жиромской о том, что война и послевоенный кризис привели к отсутствию в России «демографического выигрыша» за счет роста рождаемости. Компенсация оказалась недостаточной, и страна не получила притока молодого населения [2010. С. 51].

Значение второй половины 1940-х гг. для демографической модернизации страны заключается в снижении показателей рождаемости и смертности. Но если смертность снижалась за счет развития медицины и постепенного улучшения материального состояния населения после преодоления кризиса 1946–1947 гг., то значительное сокращение рождаемости было вызвано не только процессами перехода к суженному воспроизводству населения, но и демографическими потерями периода Великой Отечественной войны. В последующем рождаемость продолжала уменьшаться. В то время как на Западе в 1950-е гг. происходил

«бэби-бум», в России наблюдалась противоположная картина «бэби-спада». В 1951 г. на 1 000 человек населения в РСФСР было рождено 28,1 детей, а в 1958 г. – 24,5 [Андреев и др., 1998].

В Сибири рождаемость снизилась с 31,2 в городах и 34,6 ‰ в сельской местности в 1951 г., до 24,9 и 33,0 ‰ соответственно в 1958 г. [Исупов, 1991. С. 160]. Причины этого кроются как в низком уровне жизни населения, так и в демографических потерях периода Великой Отечественной войны. Таким образом, война привела к далеко идущим негативным последствиям динамики рождаемости, значительно снизив ее показатели в послевоенные годы.

BIRTHRATE IN WEST SIBERIA IN 1946–1950s