Рождение ребенка вне супружеского союза в России, Эстонии и Франции: межпоколенные различия

Автор: Чурилова Елена Владимировна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демографическое развитие

Статья в выпуске: 1 т.21, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье с использованием гармонизированных данных первой волны исследования «Поколения и гендер» проведен сравнительный анализ рождаемости вне брачно-партнерского союза в Эстонии, России и Франции. Для проверки были выдвинуты две гипотезы: первая о равенстве шансов рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза жительниц Эстонии и России, первые репродуктивные события которых наступили в общий советский период истории, и вторая о сходстве поведения относительно рождения вне союза женщин в Эстонии и во Франции после 1991 года. Проведенный анализ показал, что в поколениях женщин 1950-х и 1960-х годов рождения из рассматриваемых трех стран не было значимых различий в вероятности рождения ребенка вне брачно-партнерского союза. Однако выявлено, что эстонки из поколений 1930-х и 1940-х годов имели значительно меньше шансов на рождение ребенка вне супружеского союза, чем жительницы Франции и России, особенно в молодых возрастах до 20 лет. Но шансы женщин из поколений 1970-х годов рождения родить ребенка вне союза в Эстонии и в России значительно выше, чем во Франции. Наблюдаемое распространение рождаемости вне брачно-партнерского союза у эстонок от одного поколения к другому может быть связано с большим притоком русских в 1940-1950-е годы, и существенными различиями в контрацептивном поведении между эстонками по национальности и русскими мигрантками в Эстонии.

Внебрачная рождаемость, одинокое материнство, сравнительные исследования, методы анализа жизненного пути, программа "поколения и гендер"

Короткий адрес: https://sciup.org/143173584

IDR: 143173584 | DOI: 10.26653/1561-7785-2018-21-1-06

Текст научной статьи Рождение ребенка вне супружеского союза в России, Эстонии и Франции: межпоколенные различия

Р ождение ребенка вне супружеского союза является одной из причин одинокого материнства. Внимание общества и политиков к феномену одинокого материнства обычно сосредоточено на рождениях вне брачно-партнерского союза и на высокой доле разводов с детьми. Однако, если в случае развода или расставания с партнером мать может рассчитывать на алименты или материальную поддержку со стороны отца ребенка, то одинокие матери, зарегистрировавшие рождение ребенка без установления отцовства, нуждаются в особой поддержке со стороны государства.

Феномен рождения ребенка одинокой матерью не является новым. Во всех обществах и странах, включая Россию, часть детей рождались незамужними матерями и могли быть не признаны отцом ребенка [1]. Рождение ребенка вне брака долгий период времени считалось отступлением от нормы, и вплоть до конца 1990-х в ряде стран права детей, рожденных в браке и вне брака, значительно различались [2].

За вторую половину XX века произошли существенные изменения в бракоразводном законодательстве стран и демографическом поведении индивидов. Либерализация бракоразводного законодательства привела к упрощению процедуры развода, возможности для индивидов отступить от модели «один брак на всю жизнь» и вступить в повторный брачно-партнерский союз [3]. Широкое распространение эффективных средств контрацепции позволило разделить во времени такие события, как вступление в брак и рождение ребенка, значительно уменьшить число нежелательных беременностей и, как следствие, абортов и браков «вдогонку» [4]. Изменения в поведении индивидов, такие как фокус на самореализацию, увеличение сексуальной свободы, планирование собственного жизненного пути привели к диверсификации паттернов формирования семьи: широко распространились сожительства, произошло увеличение среднего возраста вступления в брак, изменилась возрастная модель рождаемости, увеличилась доля детей, рожденных вне официального брака. Страны Европы вступили на путь Второго демографического перехода в разное время. Изменения матримониального и репродуктивного поведения индивидов начались в странах Западной Европы на одно-два десятилетия раньше, чем в странах Восточной Европы.

С точки зрения теории второго демографического перехода распространение внебрачной рождаемости является результатом секуляризации и все большего равенства между мужчинами и женщинами, а распространение высшего образования способствует либерализации взглядов на семью и брак. Вместе с тем, в литературе широко представлено противоположное мнение, согласно которому распространение рождений вне супружеского союза можно рассматривать как символ неблагополучия. Основным маркером неблагополучия считается рост количества внебрачных рождений, прежде всего, среди женщин с низким уровнем образования. Приверженцы данного объяснения считают, что широкое распространение либеральных взглядов на рождения вне официального брака, глобализация и экономическая не- стабильность, связанные с шатким положением женщины на рынке труда и неуверенностью в стабильности партнерских отношений, делают рождения вне брачного союза признаком неблагополучия [5]. Кроме того, доля детей, регистрируемых матерями без установления отцовства, зависит не только от фактического брачно-партнерского статуса родивших женщин, но и от норм законодательства относительно прав детей, рожденных вне брака, и мер социальной поддержки одиноких женщин с детьми [6].

В данной статье использованы данные первой волны о бследования «Поколения и гендер»2 ( Generation and Gender Survey ), проведенного по единой программе и методологии в России, Эстонии и Франции. Цель исследования проанализировать рождаемость вне брачно-партнерского союза в перспективе поколений матерей 1930-1986 гг. рождения. Выбор вышеуказанных стран обусловлен несколькими причинами.

Эстония длительное время (с 1940 г. по 1991 г.) входила в состав СССР, поэтому есть основания полагать, что шансы рождения ребенка вне брачно-партнерского союза у эстонок и россиянок, чьи первые репродуктивные события наступили в общий советский период истории, значимо не отличаются (гипотеза 1). Начиная с послевоенного времени и до 1980-х г. население России и Эстонии демонстрировало схожие черты демографического поведения: всеобщее и раннее вступление в брак, и следовавшее за ними рождение первого ребенка [7]. Однако значитель- ные изменения в матримониальном и репродуктивном поведении жителей Эстонии в постсоветский период, такие как стремительное распространение сожительств [8], в том числе среди первых партнерских союзов, быстрый рост внебрачной рождаемости, значительное увеличение среднего возраста женщин при вступлении в первый брак (табл. 1) могут свидетельствовать о том, что поведение эстонок, принадлежащих к поколениям 1970-х и позже годов рождения, более близко к тому, что демонстрируют жительницы Франции (гипотеза 2).

Франция — одна из первых вступила на путь второго демографического перехода. Для нее характерна высокая распространенность сожи-тельств, рождений вне брака, социальная политика во Франции направлена на поддержку всех семей с детьми и не создает для женщин материальных стимулов к рождению ребенка вне брачно-партнерского союза.

Данные исследования «Поколения и гендер» представляют собой репрезентативные выборки населения старше 18 лет в каждой из стран. Опрос проводился методом интервью с использованием единой методологии. Гармонизированная база данных исследования «Поколение и гендер» объединяет в себе репродуктивные и брачные биографии населения 14 стран, включающие месяцы и годы рождения детей, вступления в брак, начала совместного проживания и расторжения союза [12].

Исследование «Поколение и гендер» в Эстонии проводилось в период с сентября 2004 г. по декабрь 2005 года. Общее количество опрошенных респондентов составило 7855 чело- век 1924-1983 годов рождения. В России первая волна обследования была проведена в январе — декабре 2004 года. Всего было опрошено 11 261 человек в возрасте 18-79 лет. Во

Таблица 1

Франции опрос первой волны исследования проходил в сентябре — декабре 2005 года. Общее число респондентов — 10079 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Основные индикаторы рождаемости и брачности в Эстонии, Франции и России

Table 1

Main indicators of fertility and nuptiality in Estonia, France and Russia

|

Год |

Доля внебрачных рождений, % |

Средний возраст матери при рождении ребенка |

Средний возраст женщин при вступлении в первый брак |

||||||

|

СК S X о 1— о со |

СК S X го е |

СК S о о о о. |

СК S X о 1— о со |

СК S X го е |

СК S о о о о. |

СК S X о 1— со |

СК S я X го е |

СК S о о. |

|

|

1960 |

13,7 |

6,1 |

13,1 |

27,6 |

27,6 |

28,2 |

23,0 |

24,7 |

|

|

1970 |

14,1 |

6,8 |

10,6 |

26,7 |

27,2 |

26,9 |

23,5 |

22,6 |

23,2 |

|

1980 |

18,3 |

11,4 |

10,8 |

25,7 |

26,8 |

25,7 |

22,6 |

23,0 |

22,4 |

|

1990 |

27,2 |

30,1 |

14,6 |

25,6 |

28,3 |

25,2 |

22,5 |

25,6 |

21,9 |

|

2000 |

54,5 |

42,6 |

28,0 |

27,0 |

29,4 |

25,8 |

25,2 |

28,4 |

22,6 |

|

2010 |

59,1 |

55,0 |

24,9 |

29,2 |

30,0 |

27,7 |

28,0 |

30,7 |

25,1 |

Источник : [9; 10; 11].

Для проведения анализа была использована подвыборка женщин из поколений 1930-1987 годов рождения, исключены поколения женщин, родившиеся ранее 1930 г., по причине возможных искажений дат и последовательностей наступления событий. Общее количество женщин в подвыборке, используемой для анализа и распределения их по когортам рождения для Эстонии, Франции и России представлены в табл. 2.

Для анализа применялся метод Каплан-Майера, который является го пути и позволяет работать с цензурированными (неполными) данными. В работе были использованы две модели. Первая модель позволила выявить различия в вероятности рождения ребенка вне брачнопартнерского союза между поколениями женщин. Вторая модель построена с целью выявления различий между поколениями женщин внутри каждой из рассматриваемых стран. Для проверки гипотез о равенстве распределений были использованы лог-ранк тесты.

одним из методов анализа жизненно-

Таблица 2

Число респондентов и событий по поколениям женщин, Эстония, Россия и Франция

Table 2

Number of respondents and events by generations of women, Estonia, Russia and France

|

Страна |

Поколения, годы рождения |

Всего женщин |

Число событий * |

Цензурировано** |

|

|

Всего |

Доля, % |

||||

|

Эстония |

1930-1939 |

737 |

51 |

686 |

93,1 |

|

1940-1949 |

732 |

52 |

680 |

92,9 |

|

|

1950-1959 |

877 |

88 |

789 |

90,0 |

|

|

1960-1969 |

812 |

85 |

727 |

89,5 |

|

|

1970-1979 |

641 |

71 |

570 |

88,9 |

|

|

1980-1987 |

105 |

12 |

93 |

88,6 |

|

|

Всего |

3904 |

359 |

3545 |

90,8 |

|

|

Страна |

Поколения, годы рождения |

Всего женщин |

Число событий * |

Цензурировано** |

|

|

Всего |

Доля, % |

||||

|

Франция |

1930-1939 |

609 |

115 |

494 |

81,1 |

|

1940-1949 |

748 |

88 |

660 |

88,2 |

|

|

1950-1959 |

922 |

94 |

828 |

89,8 |

|

|

1960-1969 |

905 |

78 |

827 |

91,4 |

|

|

1970-1979 |

601 |

47 |

554 |

92,2 |

|

|

1980-1987 |

88 |

17 |

71 |

80,7 |

|

|

Всего |

3873 |

439 |

3434 |

88,7 |

|

|

Россия |

1930-1939 |

1005 |

152 |

853 |

84,9 |

|

1940-1949 |

842 |

99 |

743 |

88,2 |

|

|

1950-1959 |

1363 |

139 |

1224 |

89,8 |

|

|

1960-1969 |

1143 |

119 |

1024 |

89,6 |

|

|

1970-1979 |

925 |

110 |

815 |

88,1 |

|

|

1980-1987 |

173 |

29 |

144 |

83,2 |

|

|

Всего |

5451 |

648 |

4803 |

88,1 |

|

* Число случаев рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза.

** Число и доля респондентов, для которых событие не произошло (достигнута верхняя граница репродуктивного возраста, ребенок рожден в брачно-партнерском союзе, респондент вышел из-под наблюдения) Источник : расчеты автора на основе данных гармонизированной базы данных первой волны исследования «Поколения и гендер».

Результаты исследования дения. В поколениях женщин 1950-х, 1960-х и 1970-х годов рождения наименьший процент первенцев, появившихся в семье без отца — во Франции.

В молодых поколениях женщин, родившихся в 1980 г. и позднее, на момент исследования больше всего первенцев у одиноких матерей родилось во Франции и России.

В табл. 3 представлена доля женщин в каждом поколении, родивших первого ребенка в первом союзе, повторном союзе или вне брачнопартнерского союза. Минимальная доля первенцев, родившихся вне брачно-партнерского союза характерная для женщин в Эстонии из поколений 1930-х — 1940-х годов рож

Таблица 3

Доля женщин, родивших первого ребенка в брачно-партнерском союзе и вне его в Эстонии, Франции, России, %

Table 3

Share of women having first child born in union and outside union in Estonia, France and Russia, %

|

Союз рождения ребенка |

Поколения матерей, годы рождения |

Всего |

|||||

|

1930 -1939 1940 -1949 1950 -1959 |

1960 -1969 1970 -1979 1980- 1987 |

||||||

|

Эстония |

|||||||

|

1-й союз |

91,6 |

90,3 |

88,1 |

86,6 |

82,1 |

82,9 |

87,7 |

|

2-й и последующий союз |

1,5 |

2,6 |

1,8 |

3,0 |

6,9 |

5,7 |

3,1 |

|

Вне брачнопартнерского союза |

6,9 |

7,1 |

10,0 |

10,5 |

11,1 |

11,4 |

9,2 |

|

Союз рождения ребенка |

Поколения матерей, годы рождения |

Всего |

|||||

|

1930 -1939 1940 -1949 1950 -1959 |

1960 -1969 1970 -1979 1980- 1987 |

||||||

|

Франция |

|||||||

|

1-й союз |

80,5 |

86,8 |

85,3 |

82,2 |

83,3 |

73,9 |

83,5 |

|

2-й и последующий союз |

0,3 |

1,5 |

4,4 |

9,0 |

8,6 |

6,8 |

5,0 |

|

Вне брачнопартнерского союза |

19,1 |

11,8 |

10,3 |

8,8 |

8,1 |

19,3 |

11,5 |

|

Россия |

|||||||

|

1-й союз |

83,0 |

86,2 |

86,9 |

86,9 |

84,4 |

79,2 |

85,4 |

|

2-й и последующий союз |

1,9 |

1,9 |

2,9 |

2,7 |

3,6 |

4,0 |

2,7 |

|

Вне брачнопартнерского союза |

15,1 |

11,9 |

10,2 |

10,4 |

12,0 |

16,8 |

11,9 |

Источник : расчеты автора на основе данных гармонизированной базы данных первой волны исследования «Поколения и гендер».

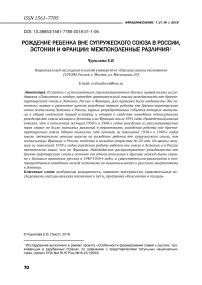

Сравнение функций риска между поколениями и странами с помощью модели Каплан-Майера и лог-ранк тестов выявило, что статистические значимые различия в риске рождения ребенка вне брачно-партнерского союза между странами присутствуют у женщин из поколений 19301939, 1940-1949 гг. и 1970-1979 гг. рождения. Для женщин из поколений 1950-1969 гг. рождения, а также молодых женщин, рожденных после 1980 года, статистически значимых различий в шансах рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза не обнаружено.

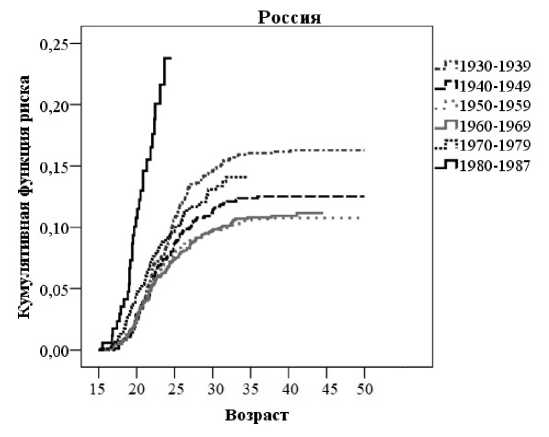

На рис. 1 показаны кумулятивные функции риска рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза в Эстонии, России и Франции для каждого из поколений.

Поколения 1930-1939 г.р. В этих поколениях женщин риски рождения первого ребенка вне брачнопартнерского союза в Эстонии и России практически не отличались у молодых женщин до 20 лет, и были значительно ниже, чем у француженок этого же возраста. Для россиянок старше 20 лет был характерен быстрый рост рисков родить ребенка вне союза, однако этот рост прекратился к возрасту 30 лет, так же, как и во Франции. Увеличение шансов рождения первенца вне союза у женщин в Эстонии было плавным, но длительным вплоть до возраста 40 лет.

Поколения 1940-1949 г.р. В этих поколениях женщин в накопленном риске рождения первого ребенка у женщин в России и Франции различий нет. Однако, несмотря на то, что вероятности этого события очень близки у француженок и россиянок молодых возрастов, после возраста 20 лет у россиянок они ниже, а итоговое сближение кривых происходит только к 30 годам. Риск рождения первенца вне союза для эстонок ниже во всех возрастах: резкий прирост риска наступления события приходится на возраст 20-25 лет, далее прирост медленный и плавный, и так же, как и в предыдущих поколениях женщин останавливается к возрасту 40 лет.

Поколения 1950-1969 г.р. Для женщин этих поколений кривые накопленного риска рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза практически совпадают. При сравнении с аналогичными кривыми для предыдущих поколений видно, что накопленный риск наступления рассматриваемого события для француженок снизился, а для эстонок, наоборот, стал выше.

Поколения 1970-1979 г.р. Для француженок этого поколения продолжилась тенденция к снижению риска рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза. Кривые накопленных рисков наступления события для женщин в России и Эстонии продолжают оставаться очень близкими друг к другу.

Рис. 1. Кумулятивные функции рисков рождения ребенка вне брачно-партнерского союза по поколениям матерей в Эстонии, Франции и России

Fig. 1. Cumulative hazard function of first birth outside union by generations of mothers in Estonia, France and Russia

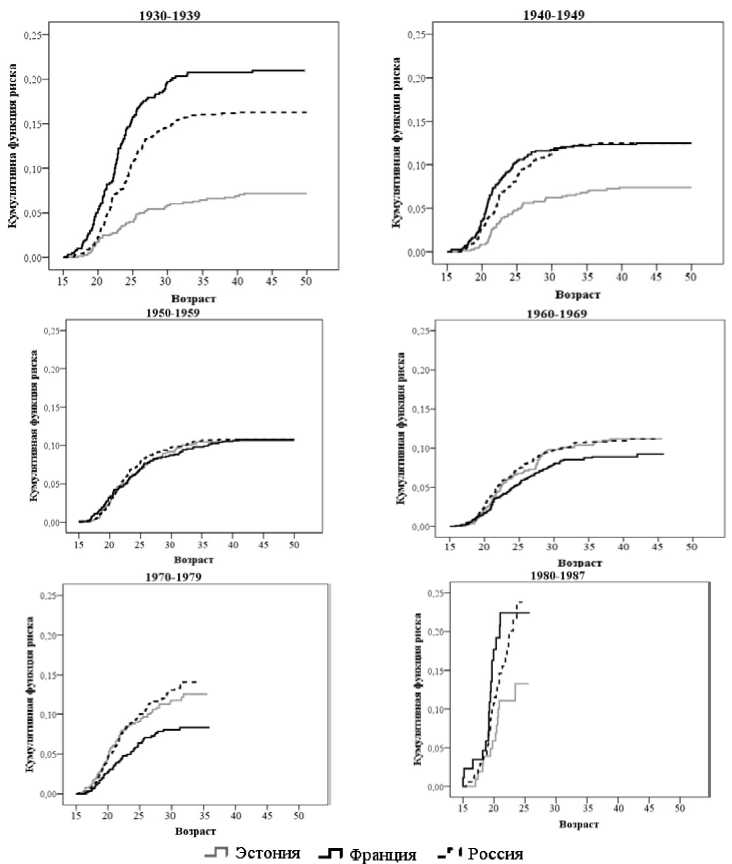

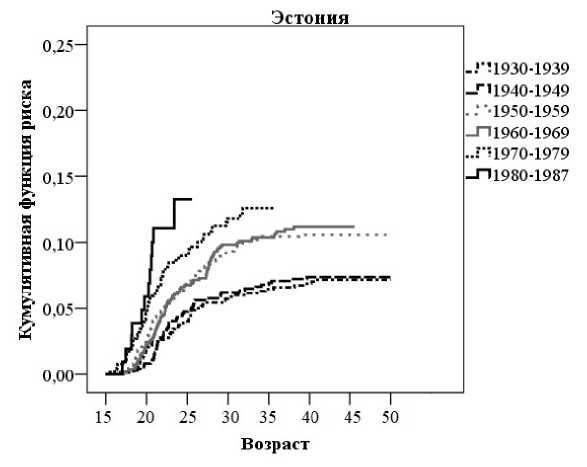

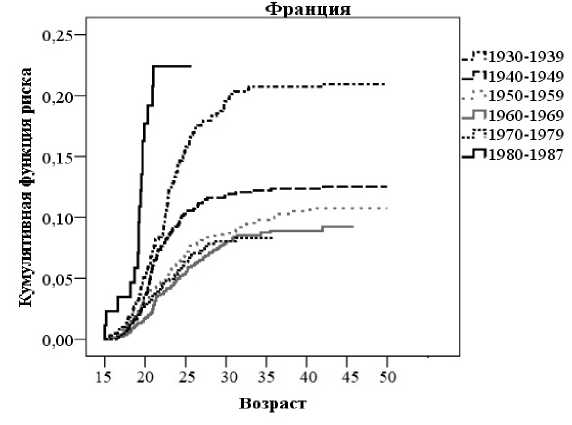

Рассмотрим риски рождения первого ребенка по странам отдельно (рис. 2, 3, 4).

Для Эстонии (рис. 2) характерны скачки в увеличении рисков рождения первого ребенка вне брачнопартнерского союза: резкий рост наблюдается при переходе от поколения 1940-х годов рождения к поколению 1950-х годов рождения; далее — к поколениям 1970-х и 1980-х годов рождения.

Изменения кумулятивной функции риска рождения ребенка вне союза во Франции (рис. 3) произошло в сторону резкого уменьшения при переходе от поколения женщин 1930-х годов рождения к поколениям 1940-х и 1950-х годов рождения. Далее, изменения кривых плавные и минимальные. Сильно отличное от других поколение женщин 1980-х годов рождения на первый взгляд демон- стрирует более высокую вероятность рождения ребенка вне союза. Однако, учитывая более высокий средний возраст матери при рождении первого ребенка, скорее рождения вне союза в молодом возрасте — это маргинальные, редкие случаи, которые происходят в социально неблагополучных слоях населения.

В России тенденция снижения риска рождения первенца вне союза в поколениях 1930-1969 годов рождения сменилась тенденцией роста в поколениях 1970-х и 1980-х годов рождения (рис. 4).

Несмотря на незаконченность репродуктивных и брачно-партнерских биографий этих двух поколений россиянок, очевидно, что среди них большая доля женщин пройдет через состояние одинокого материнства, чем в поколениях их матерей.

Рис. 2. Кумулятивная функция риска рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза в Эстонии по поколениям матерей

Fig. 2. Cumulative hazard function of first birth outside union in Estonia by generations of mothers

Рис. 3. Кумулятивная функция риска рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза во Франции по поколениям матерей

Fig. 3. Cumulative hazard function of first birth outside union in France by generations of mothers

Рис. 4. Кумулятивная функция риска рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза в России по поколениям матерей

Fig. 4. Cumulative hazard function of first birth outside union in Russia by generations of mothers

Проведенный анализ выявил, что существуют значимые отличия в поведении женщин в России, Эстонии и

Франции относительно рождения ребенка вне брачно-партнерского союза. В первую очередь, эти разли- чия в поведении затронули поколения женщин 1930-1939 и 1940-1949 годов рождения: у эстонок из этих поколений риски рождения первого ребенка вне союза значительно были ниже, чем среди россиянок и француженок. Различия были обнаружены и у поколений 1970-1979 годов рождения: произошло сближение паттернов поведения относительно рождения первого ребенка вне союза среди россиянок и эстонок, а для француженок риски рождения первого ребенка вне супружеского союза значительно снизились. Произошедшие изменения в поведении у француженок по сравнению с россиянками и эстонками начали наблюдаться еще в поколениях 1950-х и 1960-х годов рождения.

Между поколениями женщин внутри каждой из стран также были выявлены существенные различия. Так, в Эстонии минимальные и равные шансы рождения первого ребенка вне брачно-партнерского союза были выявлены у женщин из поколений 1930-1939 и 1940-1949 гг. рождения. Вероятность родить ребенка вне союза у женщин в Эстонии в поколениях 1950-1969 гг. рождения выше, чем в предыдущих поколениях, но не отличается между собой. Для женщин, родившихся в 1970-1979 гг., характерна еще более высокая вероятность рождения первенца вне союза в молодом возрасте. Во Франции максимальный риск рождения первенца вне союза наблюдался у женщин из поколений 1930-1949 годов рождения. Далее этот риск постепенно снижался. Можно утверждать, что для француженок из поколений 19601979 годов рождения такое событие как рождение первого ребенка вне брачно-партнерского союза является скорее событием исключительным, вероятно обусловленным стечением обстоятельств. В России минимальный риск рождения первого ребенка вне союза у женщин из поколений 1950-х и 1960-х годов рождения. Для женщин из поколений 1970-х годов рождения этот риск значительно выше.

Таким образом, частично не подтвердилась выдвинутая гипотеза 1 о вероятном сходстве в поведении относительно рождения ребенка вне брачно-партнерского союза эстонок и россиянок, чей основной репродуктивный период пришелся на советские годы. Два поколения эстонских женщин: 1930-1939 и 1940-1949 годов рождения — демонстрируют значимо более низкие шансы рождения первенца вне брачно-партнерского союза. Это может быть связано с тем, что в послевоенное время приток русских в Эстонию значительно усилился: их доля в составе населения увеличилась с 8,2% в 1934 г. до 20,1% в 1959 г., 27,9% в 1979 г. и 30,3% в 1989 году [13].

Основной приток русских мигрантов пришелся на 1940-1960-е гг., поэтому возможно рождение ребенка вне брачно-партнерского союза среди женщин-мигрантов этих поколений было нежелательным событием. Это предположение требует дополнительного исследования.

Снижение вероятности рождения первого ребенка вне брачнопартнерского союза во Франции, и, как следствие, значительные различия между тремя рассматриваемыми странами в поколениях женщин 1970-1979 годов рождения могут быть связаны с эффективностью кон- троля наступления нежелательной беременности. Исследования показывают, что сохраняется разрыв между Западной и Восточной Европой по распространенности использования современных эффективных средств и методов контрацепции. В среднем среди респондентов, не планирующих в ближайшие 3 года рождение ребенка, в странах Западной Европы не используют какие-либо методы и средства или используют традиционный методы с низкой эффективностью 14,6%, в странах Восточной Европы — 41,3% [14]. Кроме того, в Эстонии велика дифференциация по доле использующих современные методы контрацепции между эстонцами и русскоязычным населением: среди эстонок по национальности в возрасте 20-44 лет эта доля равна 73,7%, среди русских в Эстонии — 60,1% [15].

Во Франции среди женщин доля использующих современные методы контрацепции еще в середине 1990-х составляла более 65% [16]. В конце 2000-х гг. она возросла до 80%, при этом среди одиноких, не состоящих в браке или сожительстве женщин доля использующих эффективный ме- тод контрацепции составляет более 90% [17].

Таким образом, не подтвердилась гипотеза 2 о возможном сближении поведения женщин во Франции и Эстонии из поколений 1970-х — 1980-х годов относительно рождения ребенка вне супружеского союза.

***

Подводя итог можно сказать, что, несмотря на быстрый второй демографический переход в Эстонии и схожесть в настоящее время эстонских и французских паттернов матримониального и репродуктивного поведения (широкая распространенность сожительств и рождений вне брака), существенные различия в контрацептивном поведении женщин репродуктивного возраста этих двух стран с точки зрения рождений вне супружеского союза ставят Эстонию в один ряд с Россией. Однако, учитывая большую долю русского населения в Эстонии, закономерным становится и вопрос, насколько отличается поведение относительно рождений вне супружеского союза внутри Эстонии между эстонским и русским населением.

Список литературы Рождение ребенка вне супружеского союза в России, Эстонии и Франции: межпоколенные различия

- Bastardy and its Comparative History: Studies in the history of illegitimacy and marital nonconformism in Britain, France, Germany, Sweden, North America, Jamaica and Japan. / Ed. by P. Laslett, K. Oosterveen and R.M. Smith. Harvard University Press, 1980.

- Perelli-Harris B., Sanchez Gassen N. How similar are Cohabitation and Marriage? Legal approaches to Cohabitation across Western Europe // Population and Development Review. 2012. Vol. 38, No. 3, pp. 435-467.

- Lesthaeghe R. The Unfolding Story of the Second Demographic Transition // Population and Development Review. 2010. Vol. 36, No. 2. P. 211-251.

- Stevenson B., Wolfers J. Marriage and Divorce: Changes and their Driving Forces. PSC Working Paper Series. PSC 07-04, 2007.

- Perelli-Harris B., Gerber T.P. Nonmarital Childbearing in Russia: Second Demographic Transition or Pattern of Disadvantage // Demography. 2011. Vol. 48. P. 317-342.