Рождественская стихира "Днесь Христос" и ее круг подобия: греко-славянские параллели (X-XVII вв.)

Автор: Герасимова Ирина Валерьевна, Щепкина Надежда Александровна, Захарьина Ирина Валерьевна

Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro

Статья в выпуске: 1 т.19, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена история одной музыкально-поэтической композиции - самогласной стихиры Рождеству Христову авторства Иоанна Дамаскина «Днесь Христос» с ее евангельской цитатой «Слава во вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14) и построенных по ее образцу стихир Крещения, Сретения, Благовещения и Введения во храм Пресвятой Богородицы в греко-славянских традициях. Текстологический анализ стихир выполнен по певческим нотированным рукописям X-XVII вв. Греческие источники X-XVI вв. представлены списками шартрской, коаленовской и средневизантийской нотаций. Древнерусские композиции рассматривались по знаменным невмам XII-XVII вв., а киевские списки конца XVI-XVII в. - по рукописям знаменной и киевской квадратной пятилинейной нотациям. Рождественская стихира маркирует длительными распевами и выделяет голосом не только евангельскую цитату, помещенную в конце формы, но и предваряющую ее фразу, что свидетельствует о центральной функции евангельского текста в структуре данного песнопения. Стихира стала образцом для круга стихир двунадесятым праздникам, большинство которых вышли из литургического употребления. Вновь созданная музыкально-поэтическая композиция могла либо полностью калькировать свою модель, либо частично, но при этом сохранять узнаваемые элементы формы - рифмованные начала фраз. Созданная по образцу стихира развивалась в певческих традициях независимо от своей модели. Древнейшие греческие и древнерусские списки X-XII вв. показывают близость музыкального материала, в иерусалимскую эпоху греческая и древнерусская традиции расходятся, однако киевская традиция рассмотренных стихир XVI-XVII вв. могла примыкать как к греческим вариантам и редакциям, так и к древнерусским, представляя собой зону пересечения певческих культур.

Литургический текст, греческое пение, древнерусское певческое искусство, гимнография, подобен, компаративный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/147227241

IDR: 147227241 | УДК: 801.733 | DOI: 10.15393/j9.art.2021.9003

Текст научной статьи Рождественская стихира "Днесь Христос" и ее круг подобия: греко-славянские параллели (X-XVII вв.)

Ц ерковным искусствам свойственна синтетическая природа; богослужение оформляется словом, пением, иконописью в их неразрывном художественном единстве. Гим-нография является частью этого синтеза: словесный текст в ней слит с музыкальным. Даже если произведение гимно-графии записывается без нотных знаков, при нем всегда есть указания на принадлежность к определенному гласу и иногда на образец, по которому нужно исполнять его мелодию. Произведения гимнографии являются равно предметом исследования филологии и музыковедения, давая материал для ученых обеих специальностей.

Техническое строение словесного и музыкального языков остается предметом специальных дисциплин; например, ладовое строение напева никак не зависит от слов. Однако, когда речь идет об анализе художественного произведения, взаимодействие словесного и музыкального текстов дает о себе знать на разных уровнях. Историческая поэтика русской словесности немыслима без изучения древнерусской гимнографии XI–XVII вв., представляющей собой в широком смысле слова интерпретацию евангельского текста. Обзор филологических исследований гимнографии с учетом музыковедческих работ опубликован в 2004 г. [Кривко]. С этого времени появились новые труды, которые учтены в настоящей статье.

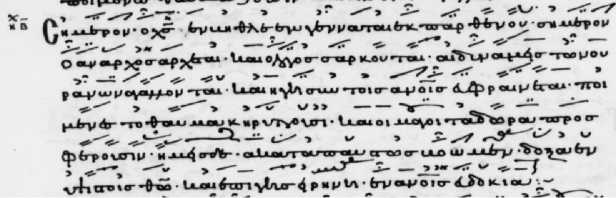

Предметом исследования является история одной музыкально-поэтической конструкции — самогласной стихиры Рождества Христова «Днесь Христос», включающей евангельскую цитату «Слава во вышних Богу и на земли мир, в чело-вецех благоволение» (Лк. 2:14), по образцу которой были построены песнопения других двунадесятых праздников (см. Илл. 1 ). Рассмотрим композицию рождественской стихиры и ее производных на протяжении X–XVII вв. параллельно в трех певческих традициях — греческой, древнерусской и киевской (киево-литовской).

Илл. 1 . Стихира «Σήμερον ὁ Χριστός» по списку LC Sinai 1219, fol. 61v

Fig. 1 . The Sticheron “Σήμερον ὁ Χριστός” according to the list LC Sinai 1219, fol. 61v

По содержанию стихира, как и многие другие византийские песнопения двунадесятых праздников VII–X вв., представляет собой расширенное описание иконографического сюжета праздника, созерцаемого верующими в храме во время службы Рождества Христова. Форма стихиры двухчастна, причем в каждой части использованы свои средства выразительности. Первая, посвященная описанию событий праздника, насыщена риторическими фигурами. Это анафора «σήμερον» (днесь), три рифмованных именования второго лица Святой Троицы — ὁ Χριστός (Христос), ὁ ἄναρχος (безначальный), ὁ Λόγος (Слово), прослоенные пятью гомеотелевтами — γεννᾶται (рождается), ἄρχεται (начинается), σαρκοῦται (воплощается), ἀγάλλονται (радуются), εὐφραίνεται (веселится). Центральные строки стихиры отмечены эпифорой:

«ποιμένες τὸ θαῦμα κηρύττ ουσιν (пастырие рожденному дивятся) καὶ oἱ μάγοι τὰ δῶρα προσφέρ ουσιν (и волсви дары приносят)».

Вторая половина стихиры (от слов «ἡμεῖς δὲ» / «мы же») переходит от объективного повествования к молитве пришедших в храм и к вложенной в их уста евангельской цитате. В композиции текста происходит перемена точки зрения [Успенский], при соотнесении с формой проповеди эта часть соответствует «нравственному приложению» [Лозовая: 9–10]. Эта часть избегает рифм.

Структура певческой строки в древнейших списках палеовизантийской нотации1 соотносится со структурой словесного текста лишь в важнейших, узловых моментах формы. Основным принципом является обновление музыкального материала. В первой части из многочисленных текстовых повторов напев поддерживает только единоначатие «σήμερον» вариантным повтором интонационной формулы. Во второй части сосредоточены формулы с применением знака «темы» (фиты)2, которые, как известно, обозначают протяженные внутрислоговые распевы. Подобными оборотами маркировано начало второй части «ἡμεῖς δὲ» / «мы же», введение в прямую речь «βοῶμεν» / «возопиим» — не во всех списках, слово «εἰρήνη» / «мир» в евангельской цитате. Художественная выразительность тематизмов (фит) оперирует художественным временем: произнесение текста растягивается, время замедляется, подчеркивая сакральный смысл гимнографического текста. На протяжении стихиры словесный и музыкальный тексты демонстрируют множество подробностей, свойственных каждому из них, но общая поэтико-музыкальная композиция направлена на то, чтобы подготовить восприятие евангельской цитаты.

Устойчивость данной композиции выявляется в истории текста, которая имеет несколько путей развития. Во-первых, стихира продолжала бытовать в греческой традиции, но с XII в. она записывалась средневизантийской нотацией и имела несколько иные музыкальные особенности. Во-вторых, она была переведена на церковно-славянский, ее напев изложен знаменной нотацией, и в древнерусской традиции образовала собственную историю, а с конца XVI в. песнопение стало известно в киево-литовских списках. Особую ветвь истории музыкального текста стихир составляет ее использование в качестве образца (автомелона, подобна) для создания новых песнопений.

Списки средневизантийской нотации XII–XIV вв. демонстрируют переосмысленную строчную структуру3. Основная мелодико-поэтическая конструкция остается прежней: повторными являются анафоры «σήμερον», фиты находятся на тех же словах. Кроме того, повторяются некоторые мелодические ячейки, но вне связи с текстовым рифмованием. Так, например, оборот с ярким квинтовым скачком вниз звучит на словах «Αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἀγάλλονται» («силы небесные радуются») и в заключительной строке «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» («в человецех благоволение»), связывая таким образом первую и вторую части стихиры.

Каллопизация (орнаментирование и расширение музыкального текста), проявляющаяся в мелосе стихир начиная со списков XV–XVI вв.4, вносит вторую значительную правку в композиционное строение автомелона. Разбивается парность единоначатий «σήμερον» — инициальное «σήμερον» становится мелизматическим, второе остается традиционно силлабическим. Добавляются мелизматические разделы на словах «ἄρχεται» / «начинается», «οὐρανῶν» / «небесные», «εὐδοκία» / «благоволение», в то время как исчезают темы «βοῶμεν» / «возопиим» и «εἰρήνη» / «мир». Устойчивым маркером формы является фита «ἡμεῖς δὲ» / «мы же» на границе разделов, сохраняющая свое значение с X по XVI в.

В Древней Руси была принята первоначальная версия напева, зафиксированная в палеовизантийских списках, и здесь она получила самостоятельное развитие. В XI–XIV вв.

древнерусские списки представляют собой практически кальку с греческих образцов. При этом в древнерусских списках выявляется тенденция к упрощению мелодии и приближению ее к речитативу5. Как и в греческой палеовизантийской традиции, распев в студийских древнерусских рукописях делится на две части. В первой господствуют попевки; во второй части, начиная со слов «мы же», правят фиты, а безфитные строки приближаются к речитативу и не повторяют попевок первой части.

Музыкальный текст рождественской стихиры пережил некоторые изменения только при правке певческих книг по Иерусалимскому Уставу, когда нотация была значительно реформирована6. Изменения, по сравнению с греческой традицией, проявляются в использовании некоторых мелодических формул. Так, два начертания студийской эпохи на словах «радуются», «веселиться», «дивяться» в иерусалимскую были заменены на одну попевку «долинка». Выстроенное музыкальное подчеркивание гомеотелевтов в пореформенный период середины XVII в. было сочтено излишним, и в первом слове мелодия получила несколько упрощенный вариант восходящего движения.

Как известно, текст песнопений пережил правку, редакция текста была изменена с филаретовской на никоновскую. При этом крюковая строка стабильнее текстовой, измененный текст распределяется под неизменными крюками.

|

РГБ ф. 304 |

V- * >4 1 |

V * ^ |

|

|

№414 РГБ ф. 379 |

ксзначалнын ^ * /-' |

НАЧАЛО V * 1^ |

прнемлеть V 1 > / |

|

№64 |

ЕСЗНАЧД |

ЛНЫИ НА |

ЧН НА €ТСА |

|

РГБ ф. 304 |

Т, I D # W 'У :* |

A-V^ |

^ 3 ^ н/ |

|

№ 450 |

Бе ЗИЛ ЧА |

ЛНЫ И НА |

ЧИНА еТСА |

Таким образом, изменения в литературном и музыкальном текстах стихиры «Днесь Христос», происходившие в Древней Руси, не затрагивают основной композиционный каркас песнопения. Текстово-музыкальное единоначатие «днесь» в первой части и местоположение мелизматических оборотов (фит) во второй части песнопения остаются неизменными на протяжении веков.

Киевская традиция крюковых и нотолинейных Ирмологи-онов середины XVI–XVII вв. в целом следует за древнерусской периода иерусалимского устава. Стихира «Днесь Христос» в двух крюковых Ирмологионах середины XVI в. не отличается от древнерусских списков7. Единоначатия «днесь» дважды показывают один знаковый комплекс, в то время как в киевской нотолинейной традиции второе «днесь» имеет более долгий вариант распева. И в крюковых, и в нотолинейных списках в музыкально-поэтическом тексте стихиры «Днесь Христос» внутрислоговыми распевами выделяется область, предшествующая прямой речи и сама прямая речь: маркированы фитой местоимение с частицей «мы же» и двумя фитно-лицевыми комплексами «вивацея» слова «вопиемо» и «мир»8.

Надо отметить, что списки палеовизантийской нотации и знаменной нотации XI–XVI вв. не поддаются прямому прочтению, и анализ музыкального текста возможен только с точки зрения его графики. Однако невменные византийские списки с последней трети XII в. и древнерусские с последней трети XVII столетия содержат читаемую нотацию, а древнерусские списки с конца XVI в. поддаются уверенной ретроспективной расшифровке. В древнерусской и киево-литовской традициях, кроме того, имеется основательный корпус списков нотолинейной черной мензуральной, так называемой киевской нотации. По сравнению с современной нотной графикой она имеет некоторые особенности прочтения, однако эти сложности ничтожны по сравнению с расшифровкой невм, и нотолинейные списки можно считать читаемыми без оговорок.

Анализ читаемых списков позволяет выявить мелодические особенности анализируемых напевов. Во-первых, надо отметить, что напев в каждой из традиций обладает собственным мелодическим обликом. При трансмиссии напева из Византии в Древнюю Русь и далее в Великое княжество Литовское сохранялась поэтико-музыкальная композиция песнопения, но мелодия при этом изменялась. Другое наблюдение, которое можно сделать при анализе поздних списков, — это применение приема мутации9. Мутации пронизывают всю стихиру, однако они отражаются далеко не во всех списках. Лишь одна из мутаций, происходящая в фите на словах «мы же», является стабильной и сохраняется даже в синодальном издании 1772 г.10, где все остальные мутации удалены.

Работу с композицией песнопения можно отчетливо увидеть, анализируя бытование стихиры «Днесь Христос» в качестве образца для распевания других песнопений того же жанра. Подобие — главенствующий принцип христианского церковного искусства, опирающегося на канонические образцы во всех формах литургического творчества. По типу подобия все богослужебные тексты еще в византийском богослужении делились на идеомелон (самогласен), аутомелон (подобен или самоподобен) и просомойон (песнопение, созданное по образцу аутомелона).

В научной литературе бόльшее внимание уделяется анализу аутомелонов и производных от них просомойонов [Артамонова], рассматривается репертуар византийских песнопений-моделей в специальных подборках [Troelsgard] и соотношение словесных текстов подобных песнопений в византийской гимнографии [Никифорова]. Согласно ее наблюдениям, созданные на подобен песнопения сначала были чрезвычайно близки образцу, затем появились песнопения, тексты которых никак не связаны с аутомелоном [Никифорова]. Е. И. Олехнович полагает, что в древнерусской традиции существовало «по крайней мере, два круга песнопений-образцов»: первые имели широкий круг применения и зафиксированы в специальных подборках, другие — окказиональные (термин З. М. Гусейновой) — не вошли в подборки и применялись ограниченно [Олехнович: 66], [Гусейнова: 238]. М. С. Егорова и А. Н. Кручинина пришли к выводу, что «именно смысл становится определяющим в череде трансформации модели-аутомелона в певческой традиции на протяжении нескольких веков одновременного сосуществования нескольких моделей одного и того же текста, сохраняющих “память формы и смысла”» [Кручинина, Егорова, Шалина: 114].

Стихира «Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Bηθλεὲμ» является аутоме-лоном для целой плеяды стихир, посвященных другим двунадесятым праздникам минейного цикла. Возможно, выбор этих праздников подкреплен византийской, а затем, и древнерусской иконописной традицией размещения сюжетов, описывающих важнейшие события, связанные с земной жизнью Иисуса Христа, на одной иконе: например, «Благовещение. Рождество Христово. Сретение» (Синай, XII в.)11 или «Благовещение. Рождество Христово. Крещение. Преображение» (Византия. 1 пол. XIV в.)12. Часть песнопений сохранилась в греческих рукописях, часть — в древнерусских, а различие в местоположении в рукописях свидетельствует о том, что стихиры за богослужением X–XI вв. могли петься как в микроцикле, так и отдельно.

Известны следующие просомойоны: рождественский «Σήμερον ἡ Παρθένος» («Днесь Дева»)13, богоявленские «Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Ἰορδάνῃ» («Днесь Христос на Иордани») и «Σήμερον ὁ Χριστός ὑπό Πατρός» («Днесь Христос от Отца»)14. В Венском кодексе 136 выявились просомойоны рождественской стихиры в праздничных службах Крестовоздвижения, Сретения, Благовещения и Преображения15. Из них лишь стихира Сретению была обнаружена в церковно-славянском переводе XII в. [Власова: 62] без нотации, однако редакция поэтического текста русского Стихираря16 донесла до нас другой просомой-он, содержащий разночтения с греческим Венским кодексом. По-видимому, для службы Сретения был также создан микроцикл стихир, рудименты которого обнаружены нами в одной греческой и одной русской рукописи.

Очевидно, круг подобия у стихиры «Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Bηθλεὲμ» в Византии был достаточно широк в эпоху различных уставных традиций (до XIII в.). Указания сохранившегося в древнерусских списках Студийского устава показывают, что на Рождество Христово и Богоявление пелись микроциклы стихир на подобен «Днесь Христос во Вифлееме»: на 25 января «сти(х)ра 3 по двоици глас 2 Днь(с) хсъ въ вифлеом Днь(с) събезначяльныи оцю зижеть ся»17; в неделю после Рождества среди «праздьнику сти(х)ра 3 гла(с) 2 днь(с) хсъ и ина дъва по(д)бьна тому»18; на Богоявление «Аще ли в суб… стихира поются 3 глас 2 под Днесь христос в вифлеом по одиною»19. Постепенно большинство просомойонов оказались «кроме Устава»; к XIII в. они выходят из широкого уставного употребления, поскольку при действующем Иерусалимском Уставе уже не применялись и отсутствуют в дальнейшем в греческой певческой книжности.

Часть просомойонов сохранилась в древнерусских рукописях. В древнерусском Стихираре XII в. записаны стихиры на Рождество, Богоявление и «На усъретение Господа нашего Исуса Христа»20. Стихирари XIV в. фиксируют микроциклы стихир на подобен «Днесь Христос в Вифлеем»: «Дьньсь без-начальныи отцю» и «Зижеться его же отьць» на Собор Богородицы и «Днесь Христос на Иордан», «Дьньсь Христосъ отъ отца», «Дьньсь Христосъ земьныимъ» и «Дьньсь Христосъ чловечьское естьство» на Собор Иоанна Предтечи21.

В Иерусалимском Уставе стихиры этих микроциклов не упоминаются22, но в певческих рукописях записываются23. В Стихираре «Дьячее око» середины XVII в. из собрания Д. В. Разумовского неуставный характер богоявленского микроцикла подчеркнут ремаркой «Ины стихиры подобны тому ж. Сих стих[ир] в печатн[ых] несть»24. В двоезнаменнике 1680-х гг. зафиксированы только две стихиры с инципитом «Днесь Христос»: собственно образец «Днесь Христос в Вифлееме» и просомойон «Днесь Христос на Иордан»25. Остальные стихиры на этот подобен к этому времени окончательно вышли из практики. Две стихиры Рождества и Богоявления фиксируют киевские Ирмологионы середины XVI–XVIII вв. — книги, созданные по принципу антологии и фиксировавшие только основные песнопения из необходимых для богослужения книг.

В ряде греческих списков XII–XVI вв. в стихире праздника Богоявления выявляется иное окончание, представляющее собой позднейшее редактирование текста, в результате которого утратилась ее связь с евангельским источником: «Δόξα τῷ φανέντι Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι, καὶ φωτίσαντι τὸν Κόσμον» (Слава явльшемуся Богу, и на земли показавшуся, и просветившему Мир). Это различие унаследуют и списки Киевской митрополии XVI–XVII вв., получившие в богоявленской стихире альтернативный вариант окончания «слава явльше-муся Богу, и показавшуся, и просвещшему мир»26.

Сохранение заданного преподобным Иоанном Дамаскиным музыкально-поэтического образца в стихирах разным двунадесятым праздникам имело большое значение как для гимнографов, так и для мелургов. Многие стихиры-просо-мойоны имеют идентичную композицию текста и напева, в них устами молящихся произносится та же (иногда сокращенная, без последнего сегмента «ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία») евангельская цитата. Подход к прямой речи оформляется сдвоенными фитами на словах «ἡμεῖς δὲ» / «мы же» и «βοῶμεν» / «вопием». Однообразие композиции позволила переписчику рукописи Венской 136 сократить окончания всех просомой-онов: если в образцовой стихире «Σήμερον ὁ Χριστός ἐν Bηθλεὲμ» окончание с евангельской цитатой выписано полностью, то во всех остальных — сокращено. Текстовые различия для каждого из просомойонов незначительны и посвящены раскрытию их праздничных сюжетных линий.

Другие стихиры на подобен «Днесь Христос во Вифлееме» несколько отличаются от аутомелона: в них не используются евангельские цитаты, за двумя исключениями. Первое — это стихира на Богоявление «Днесь Христос на Иордан» и еще одна богоявленская стихира «Днесь Христос человеческое естество» с цитатой из Евангелия от Иоанна «Ивано вопиете: се агнеце мироу воземляи грехи» (Ин. 1:29)27. Но на напев стихир наличие или отсутствие евангельских цитат не влияет. Не имеет значения и то, что некоторые словесные обороты повторяются в разных текстах. Строки «море виде и побеже, иордан виде и возвращашеся», есть в двух богоявленских стихирах («Днесь Христос на Иордан» и «Днесь Христос человеческое естество»), но они попадают на другое место формы и распеты другими попевками.

Принцип создания песнопений по модели может проявляться и для песнопений-идеомелонов. Это явление И. Г. Школьник назвала «мнимыми самогласнами» [Школьник: 4], Н. С. Серегина — «второй системой подобия» [Серегина: 38], Н. А. Щепкина — «необъявленным подобием» [Щепкина]. В кругу песнопений на подобен «Днесь Христос» введенская стихира «Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται» / «Днесь в церковь приводится» является самостоятельным («самогласным») песнопением, которое, однако, создает аллюзии на рождественскую стихиру. В ней сохраняется параллелизм «σήμερον», а евангельская цитата песнопения-образца заменяется прямой речью архангела Гавриила «Радуйся, Едина в женах Благословенная», представляющей собой парафраз евангельской цитаты «…радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами» (Лк. 1:28). Напев также отличается: мелург использует тот же словарь музыкальных формул, размещая их в ином порядке28.

Итак, рождественская стихира «Днесь Христос во Вифлееме», демонстрирует совершенство формы, основанное на неразрывной связи текста и напева. Ее смысловым и эмоциональным центром стала евангельская цитата, которая выделяется как в словесном тексте — посредством перемены точки зрения, так и в музыкальном — применением мелизматических оборотов — фит. Стихира обнаруживает большую устойчивость в трех традициях. Сформировавшись в византийской традиции, она передается в древнерусскую и киевскую.

Стихира «Днесь Христос» послужила окказиональным подобном для песнопений целого ряда двунадесятых праздников. В развитии музыкально-поэтического текста стихиры-образца и ее производных выявились сходные стадии. Древнейшие греческие и древнерусские списки рассматриваемых стихир X–XII вв. обнаружили близость музыкального материала, в иерусалимскую эпоху греческая и древнерусская традиции разошлись, однако киевская традиция XVI–XVII вв. рассмотренных стихир могла примыкать как к греческим вариантам и редакциям, так и к древнерусским, представляя собой зону пересечения трех традиций.

Музыкально-поэтическая композиция стихир, созданных по образцу «Днесь Христос», могла калькировать свою модель либо полностью, либо частично, но при этом сохранялись основные узнаваемые элементы формы — рифмованные начала фраз и фитные распевы. В песнопениях Богоявлению и Введению осталась и завершающая стихиру евангельская цитата. Именно эти песнопения оказались самыми жизнеспособными в богослужебной традиции и дошли до наших дней.

Список сокращений:

ANL — Austrian National Library (Вена, Австрия)

БАН — Библиотека Российской академии наук (Санкт-Петербург, Россия)

BCzart — Biblioteka książat Czartoryskich (Краков, Польша)

BN — Biblioteka Narodowa (Варшава, Польша)

LC — Library of Congress (Вашингтон, США)

ЛIМ — Львовский исторический музей (Львов, Украина)

ЛНБ — Львовская научная библиотека имени В. Стефаника (Львов, Украина)

LMABV — Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (Вильнюс, Литва)

ММВ — Monuventa musicae byzantinae

ОР — отдел рукописей

РГБ — Российская государственная библиотека (Москва, Россия) РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург, Россия)

Примечания

-

1 Стихирарь Минейный X — нач. XI в., нотация шартрская. LC Sinai 1219, fol. 61v; Стихирарь Минейный X — нач. XI в., нотация шартрская. LC Lavra Г74, fol. 22v. [Электронный ресурс]. URL: https://www.loc.gov/co llections/?q=greek+manuscripts.

-

2 В настоящей работе мы используем термин «фита» для обозначения внутрислогового мелизматического распева, употребляемого в композиции силлабических песнопений. В греческой медиевистике для обозначения этого явления существует термин «тема», который происходит от греческого глагола «θεματίζω» — устанавливать первоначальный смысл.

-

3 LC Sinai 1218, fol. 72r–72v; Codex Vindobonensis theol. gr. 181 (Sticherarium Dalassenos) // Reproduction integrale, edd. Carsten Höeg, H.J.W. Tillyard, Egon Wellesz. МMB. Vol. I. Copenhague, 1935, fol. 95r; LC Sinai 1227, fol. 73r; LC Sinai 1586, fol. 89r.

-

4 LC Sinai 1237, fol. 219r–219v и LC Sinai 1235, fol. 129r и 154r.

-

5 Подобную тенденцию отметила филолог Дагмар Кристианс в рождественском каноне Иоанна Дамаскина. По ее наблюдениям, в пословном древнерусском переводе больше слогов, чем в греческом оригинале, поэтому дополнительные слоги распеваются речитативно [Кристианс].

-

6 Эта правка была проведена значительно позже принятия Иерусалимского Устава, в 60–80-е гг. XV в., и в научной традиции получила название «стилевого перелома» (термин Б. П. Карастоянова).

-

7 Ирмологион, сер. XVI в., нотация знаменная беспометная, ЛIМ Рк 79, fol. 27v; Ирмологион, сер. XVI в., нотация знаменная беспометная, BN Aks. 2954, fol. 170v–171r.

-

8 Ирмологион, третьей четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, LMABV F. 19, nr 117, fol. 98r–99r; Ирмологион, третьей четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, LMABV F. 19, nr 118, fol. 238r–238v; Ирмологион, 1662 г., нотация пятилинейная квадратная, LMABV F. 19, nr 119, fol. 137v; Ирмологион, второй пол. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, LMABV F. 19, nr 122, fol. 122v–125r; Ирмологион, второй четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, LMABV F. 19, nr 131, fol. 243r–244r; Ирмологион, первой четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, BCzart. 2055, fol. 98v–99r; Ирмологион, 1639 г., нотация пятилинейная квадратная, BN 2606, fol. 109v–110r; Ирмологи-он, второй четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, BN 2616, fol. 110v–111r; Ирмологион, первой четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ НД 161, fol. 132v–133v; Ирмологион, 1632 г., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ НТШ 330, fol. 109–110; Ирмологион, серед. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ НТШ 291, fol. 229r–229v, Ирмологион, 1649 г., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ НД 375, fol. 71v–72r; Ирмологион, второй четв. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ БА 28, fol. 93r–93v, Ирмологион, сер. XVII в., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ НД 116, fol. 202v–203r, Ирмологион, 1650–1659 гг., нотация пятилинейная квадратная, ЛНБ НТШ 469, fol. 87v–88r.

-

9 Мутация — в средневековой практике — изменение, сдвиг звукоряда внутри одного мелодического построения (в восточно-христианской традиции — чаще всего мелизматического); средневековый предшественник современного понятия «модуляция». В отличие от мелодического акцента, который применяется внутри существующего звукоряда, при мутации изменяется высота всего звукоряда, чем достигается гораздо более значимый художественный эффект.

-

10 Праздники, сиесть избранныя на Г[o]c[под]ския и Б[o]городичныя дни стихиры знаменнаго роспева. М., 1772. Л. 55.

-

11 Монастырь св. Екатерины. Синай. Египет [Электронный ресурс]. URL: .

-

12 Британский музей. Лондон. Великобритания [Электронный ресурс]. URL: .

-

13 LC Lavra Г74, fol. 24r.

-

14 Sticherarium Antiquum Vindobonense (reproduction integrale du Cod. Vindobonensis Theol. Gr. 136), ed. Gerda Wolfram. МMB. Vol. X. Vienna: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1987, vol. 10r; Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2: Афонская коллекция / Гос. Ин-т искусствознания; подгот. текстов, вступ. ст. и комм. М. П. Рахмановой, Е. А. Борисовец; при участии И. П. Шеховцовой, С. Н. Тутолминой. М., 2012. С. 367–410.

Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VII. Просо-мойон «Σήμερον ὁ Χριστός ὑπό Πατρός» имеется также в Cтихираре шартрской нотации LC Lavra Г 74, fol. 36v.

-

15 Sticherarium Antiquum Vindobonense, fol. 15v, 118v, 125v, 164r.

-

16 БАН Осн. собр. 34.7.6. Опубл.: Sticherarium palaeoslavicum petropolitanum (Codex Petropolitanus BAN 34.7.6 / reproduction intégrale, ed. Nicolas Schidlovsky. Copenhagen, 2000, fol. 88r, 102v, 117r. МMB. Vol. 12, fol. 117r. Стихирарь XII в., нотация знаменная беспометная.

-

17 Пентковский А. М. Типикон патриарха Алексия Студита в Византии и на Руси. М., 2001. С. 309.

-

18 Там же. С. 310.

-

19 Там же. С. 318.

-

20 БАН 34.7.6., fol. 88r, 102v, 117r.

-

21 Стихирарь месячный XIV в., нотация знаменная беспометная (РГБ Ф. 113. № 3); Стихирарь месячный конец XIV — нач. XV в., нотация знаменная беспометная (РГБ Ф. 256. № 420).

-

22 Устав. М., 1610, fol. 488v, 523v–524r.

-

23 Сборник певческий 1550–1560 гг. XVI в., нотация знаменная беспо-метная (РГБ Ф. 304. № 414, fol. 445v, 467r).

-

24 РГБ Ф. 379. № 64, fol. 252r–252v.

-

25 Праздники 80-х гг. XVII в., нотация знаменная пометная, киевская квадратная (РГБ Ф. 304. № 450).

-

26 Стихирарь Минейный и Постный 1333 г., нотация средневизантийская, LC Sinai 1227, fol. 87v; Стихирарь Минейный и Триодный XVI в., нотация средневизантийская, LC Sinai 1235, fol. 154r; киевский Ирмологион 1659 г., нотация пятилинейная квадратная ЛНБ НД 375, fol. 79r.

-

27 РГБ Ф. 304. № 414, fol. 467v.

-

28 В московской и киевской традициях XVI–XVII вв. остается только одна фита на слове «радуйся».

Список литературы Рождественская стихира "Днесь Христос" и ее круг подобия: греко-славянские параллели (X-XVII вв.)

- Артамонова Ю. В. Песнопения-модели в древнерусском певческом искусстве XI-XVIII вв.: автореф. дис. ... канд. иск. наук. М., 1998. 21 с.

- Власова Е. И. Гимнография служб Рождеству Христову и Богоявлению в нотированных рукописях «Студийской эпохи» (опыт сопоставительного анализа) // Древнерусское песнопение: пути во времени. СПб.: СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2011. Вып. 5. С. 47-76.

- Гусейнова З. М. Стихиры-образцы в традиции канонического церковного пения // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: сб. ст. IX международной научно-практической конференции. Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. Ч. 1. С. 237-240.

- Кривко Р. Н. Славянская гимнография IX-XII вв. в исследованиях и изданиях 1985-2004 гг. // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 2004. Bd. 50. Pp. 203-233.

- Кристианс Д. От подражания форме к дословному переводу: принципы параллельной адаптации мелодии текста византийских песнопений в славянской традиции // Вестник ПСТГУ Сер. III: Филология. 2008. Вып. 1 (11). С. 26-55.

- Кручинина А. Н., Егорова М. С., Шалина И. А. Художественная модель в литургическом искусстве Древней Руси (слово, образ, роспев). Лекция по дисциплине «Поэтика гимнографии и древнерусского певческого искусства»: учебное пособие для образовательной программы «Древнерусское певческое искусство» (бакалавриат). СПб.: СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2018. 136 с.

- Лозовая И. Е. Самобытные черты знаменного распева: автореф. дис. ... канд. иск. наук. Киев, 1987. 24 с.

- Никифорова А. Ю. Подобны в византийской гимнографии. Этапы развития (на материале воскресных, рождественских, богоявленских песнопений) // Przegl^d wschodnioeuropejski. 2014. Vol. 1. S. 199-212.

- Олехнович Е. И. Система подобнов в рукописи инока Елисея Волог-жанина // Древнерусское песнопение. Пути во времени. СПб.: СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2011. Вып. 4. С. 53-66.

- Серегина Н. С. Песнопения русским святым: по материалам рукописной певческой книги XI-XIX вв. «Стихирарь месячный». СПб.: РИИИ, 1994. 468, [1] с.

- Успенский Б. А. Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы. М.: Искусство, 1970. 225 с., 14 л. илл.

- Школьник И. Г. Византийская стихира V-XII вв. (Музыкальный и литургический аспекты): дис. . канд. иск. наук. М., 1994. 200 с.

- Щепкина Н. А. О методе «необъявленного подобия» (на материале самогласных песнопений двунадесятых богородичных праздников) // Сборник докладов по итогам XVII Свято-Троицких ежегодных международных академических чтений в Санкт-Петербурге 24-27 мая 2017 года. СПб.: РХГА, 2017. С. 181-189.

- Troelsgârd Ch. The Repertories of Model Melodies (Automela) in Byzantine Musical Manuscripts // Cahiers de l'Institut du Moyen-Age Grec et Latin. Copenhague: Univ. de Copenhague, 2000. Vol. 71. Pp. 22-27.