Рубила Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан)

Автор: Рыбалко А.Г.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается развитие форм ручных рубил (главным образом бифасов) в позднеашельских индустриях Юго-Восточного Дагестана. Сводная коллекция каменных артефактов включает изделия, полученные в результате раскопок последних лет, в т.ч. полевых исследований стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2019 г. Группа памятников, из которых происходит рассматриваемый материал, компактно расположена на границе равнины и предгорий на территории Дарвагчайского геоархеологического района (среднее течение р. Дарвагчай). Наиболее яркой чертой изучаемых комплексов, относящихся к финалу раннего палеолита, является присутствие крупных бифасиально обработанных орудий (рубил). Даны подробная морфологическая характеристика и описание изделий, а также проведен первичный анализ. На основании технико-типологических показателей орудий, абсолютной и относительной хронологии выделены два культурно-хронологических комплекса, которые соответствуют определенным подразделениям местной стратиграфической схемы плейстоцена. Несмотря на то что эти позднеашельские комплексы разделены значительным промежутком времени, они имеют больше сходства между собой, чем с какими-либо археологическими материалами других регионов. Благодаря новейшим исследованиям территория Дарвагчайского геоархеологического района, может быть включена в зону распространения раннепалеолитических индустрий с бифасиально обработанными орудиями. В то же время бифасы классических типов, имеющие сплошную обработку поверхности, здесь немногочисленны, преобладают частичные бифасы и унифасы. Различия в поделочных свойствах используемого сырья, разнообразие его форм и размеров определили большую вариабельность и соответственно низкую стандартизацию указанных орудий. Раннепалеолитические комплексы этого района имеют ряд морфологических и типологических особенностей, отличающих их от ашельских индустрий других регионов Кавказа.

Каменные изделия, ранний палеолит, рубило, сколы, ретушь, двусторонняя обработка

Короткий адрес: https://sciup.org/145145049

IDR: 145145049 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.218-224

Текст научной статьи Рубила Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан)

Около 1,7 млн л.н. в Африке появились каменные индустрии, в которых произошло заметное качественное изменение в технологии обработки камня. От более древних олдувайских индустрий их принципиально отличает массовое появление группы специализированных макроорудий – ручных рубил, кливеров и пиков и т.п. Главным индикатором этих индустрий, названных ашельски-ми (от названия Сент-Ашель, пригорода Амьена, Франция), на протяжении всего существования являются ручные рубила или бифасы. Это крупные удлиненные орудия, изготовленные из отдельностей породы или сколов-заготовок путем полной или частичной двусторонней оббивки заготовки таким образом, что ее края на большей части периметра превращаются в лезвия, а дистальный конец заостряется. Общая форма рубил в плане варьирует от овальной до подтреугольной, а поперечное сечение, как правило, линзовидное. Термины «ручное рубило» (handaxe) или «бифас» (biface) часто рассматриваются как синонимы, в то же время очевидно, что каждый из них несет разную смысловую нагрузку, направленную либо на функциональное предназначение, либо на технические связанные с характером обработки признаки. Тем не менее и тот и другой широко используются в археологической литературе.

В данной работе рассматривается развитие форм ручных рубил (бифасов) в позднеашельских индустриях, обнаруженных на территории Дар-вагчайского геоархеологического района, который географически расположен в среднем течении реки Дарвагчай (Кайтакский и Дербентский р-ны, ЮгоВосточный Дагестан). На берегах Геджухского водохранилища к настоящему времени обнаружена целая серия местонахождений с раннепалеолитическими артефактами. Все они связаны с крутыми береговыми склонами и обнажениями, в которых снизу вверх прослеживаются прибрежно-морские и континентальные осадки [Рыбалко, 2014]. Здесь компактно расположены пять памятников, коллекции которых включают ручные рубила: Дарваг-чай-1, Дарвагчай-Залив-1 (раскоп 4), -2, -4, Дар-вагчай-карьер. Все названные пункты имеют в той или иной степени схожий геохронологический контекст. Хронологические рамки культуросодержащих слоев памятников установлены на основа- нии палеонтологических данных (анализ малако-фауны), палеомагнитных исследований и серии датировок, полученных методом OSL (оптически стимулируемое люминесцентное датирование). Посредством технико-типологических характеристик археологических коллекций, абсолютной и относительной хронологии выделены два культурно-хронологических комплекса.

Наиболее ранние свидетельства появления би-фасов (рубил) на рассматриваемой территории (комплекс II 400–350 тыс. л.н. (МИС 11–10)) отмечены в слое 8 стоянки Дарвагчай-1 (прибрежно-морские отложения), в аналогичных отложениях местонахождений Дарвагчай-Залив-1 (слой 3), Дарвагчай-Залив-2 и Дарвагчай-Залив-4 (слой 5) [Рыбалко, 2016].

В этом комплексе четко выделяются три небольшие группы и несколько единичных изделий:

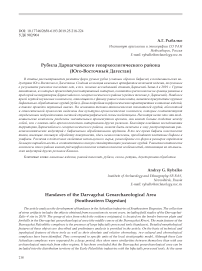

Частичные рубила подтреугольной формы (4 экз.). Одно изделие миндалевидной формы выполнено на плоской гальке из песчаника (10,7 × 6,5 × 2,7 см). Орудие среднеокатанное, основание сохраняет галечную корку, дистальная часть тщательно оформлена с двух сторон плоскими сколами и краевой ретушью. Лезвия слабоизвилистые, острие тонкое четко выраженное. Второе изготовлено на плоской гальке из серо-коричневого окремненного известняка (11,6 × 8 × 2,9 см). Изделие сильно окатанное, треугольной формы, максимальная толщина и ширина приходятся на необработанное основание, слабовыпуклые лезвия и острый дистальный край оформлены разно наклонными широкими сколами (рис. 1, 3 ). Другое рубило крупных размеров (18 × 8,8 × 3 см), выполнено на плоской удлиненной гальке из серо-коричневого окремненного известняка. Орудие сред-неокатанное, подтреугольной формы, половина изделия оформлена сколами, хорошо выраженное острие дополнительно подправлено ретушью, другая половина покрыта галечной коркой (рис. 2, 2 ). Последнее рубило изготовлено на небольшой гальке из желтовато-серого кремня (7,5 × 5,4 × 3,4 см). Орудие подтреугольной формы, плоско-выпуклое, широкие плоскости обработаны сколами, одна боковая грань и острие дополнительно оформлены средней ретушью, массивная пятка галечная (рис. 3, 2 ).

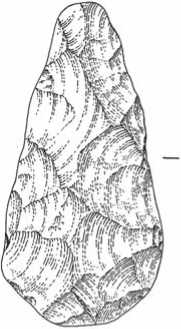

Рис. 1. Рубила с памятников Дарвагчай-карьер ( 1 ), Дарвагчай-Залив-2 ( 2 ), Дарвагчай-Залив-1 ( 3 ).

Частично оформленные минирубила (рубиль-ца) (4 экз.). Рубильце миниатюрных размеров (5,2 × 3,1 × 1,9 см), в качестве заготовки использовался кремневый желвак желто-коричневого цвета, среднеокатанное, ассиметрично-подтреугольной формы, максимальная ширина и толщина приходятся на его основание. Обе стороны изделия оббиты двусторонними сколами, один продольный край и острие имеют дополнительную подправку ретушью. Следующее орудие, выполненное на продолговатой кремневой гальке серовато-розового цвета (7 × 4,3 × 2,7 см), не окатанное, имеет овальную форму и двояко-выпуклое поперечное сечение. Максимальная толщина и ширина приходятся на необработанное основание. Лезвия разных очертаний сходятся к хорошо выраженному, тонкому острию (см. рис. 1, 2). К этой категории отнесены еще два бифасиально обработанных орудия, представляющие собой небольшие кремневые гальки, частично оформленные с двух сторон сколами и естественными основаниями. В обоих случаях дистальный край приострен. Типологически данные изделия можно отнести к проторубилам.

Рубила односторонние (уни-фасы) (2 экз.). Очень выразительно изделие (12,5 × 9,5 × 2,8 см), выполненное на плоской гальке из песчаника, орудие миндалевидной формы, одна плоскость оформлена крупными и средними сколами, острие четко выражено (см. рис. 3, 4 ). Другой унифас изготовлен на кремневой гальке (9,3 × 5,5 × 2,8 см), орудие плоско-выпуклое, продольные края частично оформлены сколами, на острие и рабочих краях присутствует ретушь утилизации, основание и противолежащая сторона галечные (рис. 3, 3 ).

Пиковидное рубило изготовлено на крупной массивной гальке из серовато-желтого песчаника (18,6 × × 9,9 × 6,8 см). Изделие грубо оформлено крупными и средними сколами. Основным рабочим элементом является хорошо выделенное острие, имеющее треугольное поперечное сечение, продольные края прямые, основание широкое, массивное, представляет собой необработанный край гальки.

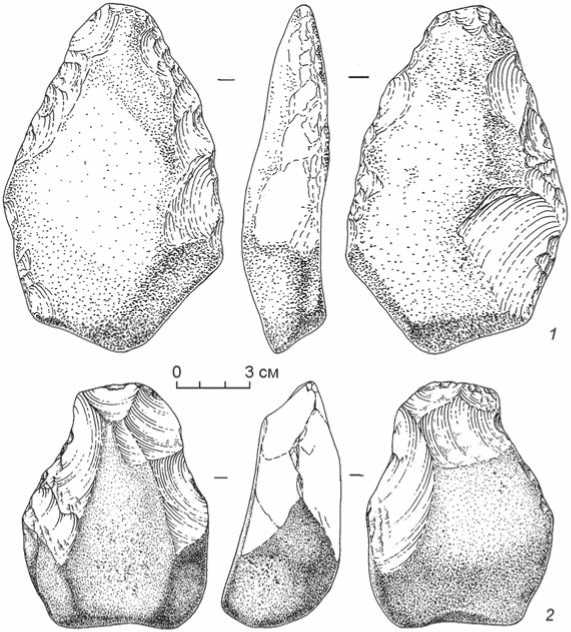

Рубило с поперечным лезвием выполнено на окремненной галь- ке коричневого цвета (9,5 × 7,3 × 4,5 см). Изделие подпрямоугольной формы, плоско-выпуклое в сечении, продольные края грубо оббиты крупными сколами, дистальная часть представлена в виде широкого поперечного лезвия. Более половины орудия, включая массивное основание, не обработаны (рис. 4, 2).

В целом комплекс II выглядит довольно архаично, здесь полностью отсутствуют классические ашельские бифасы. Морфологические черты рассматриваемых рубил позволяют разделить их на несколько групп. Рубила с хорошо выраженным конвергентным схождением лезвий в дистальной части (наиболее многочисленные) и рубила подпрямоугольных очертаний с прямым поперечным лезвием (очень редкие). Рубила функционально дополняются унифасами, для оформления которых использовались более уплощенные гальки. Наиболее выразительны в этом комплексе частичные бифасы. Некоторые общие черты этой небольшой серии обусловлены, по всей видимости, особен-

3 см

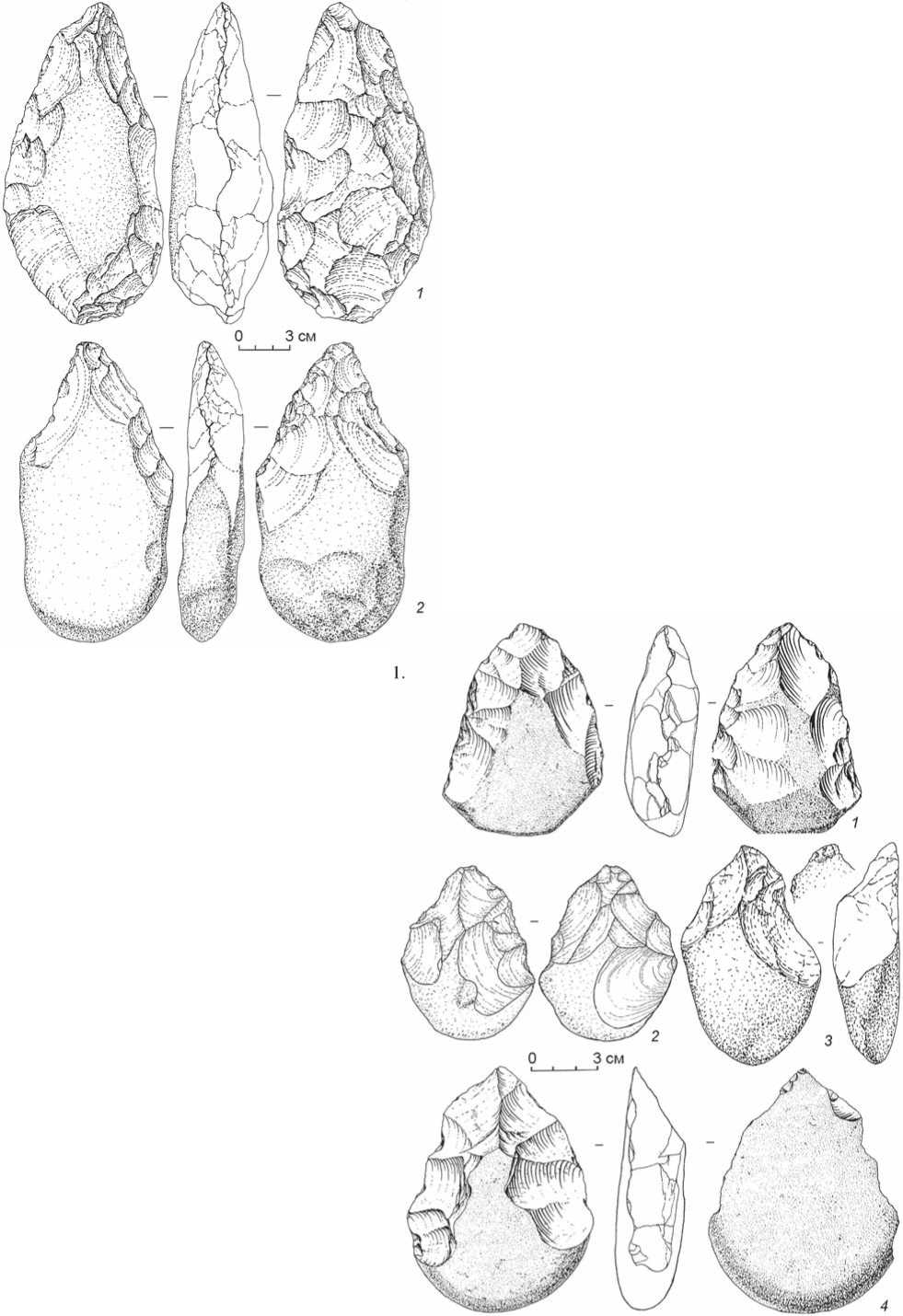

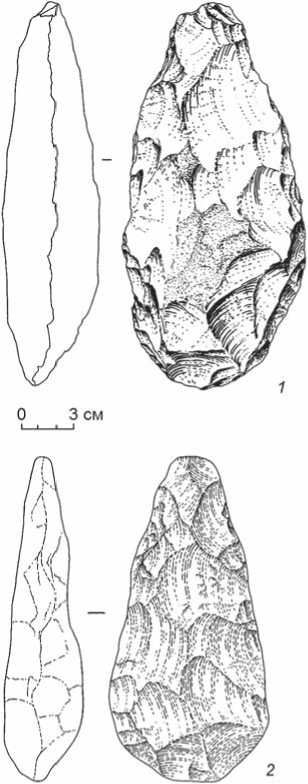

Рис. 3. Рубила с памятника Дарвагчай-Залив-4.

1 – комплекс I; 2–4 – комплекс II.

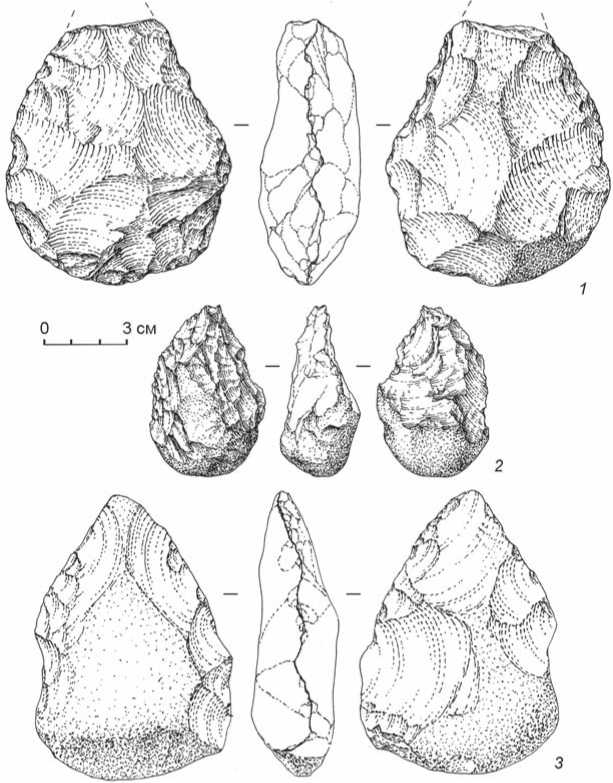

Рис. 2. Рубила с памятника Дарвагчай-Залив-1.

1 – комплекс I; 2 – комплекс II.

ностями местного сырья. Это сырье представлено главным образом разноразмерными, преимущественно плоскими, гальками подходящих очертаний, которые подвергались частичной бифасиальной оббивке средними и мелкими плоскими сколами, продольные лезвия и острия в некоторых случаях дополнительно оформлены ретушью, чаще всего краевой или слабо распространенной чешуйчатой полукрутой или крутой. Фрагменты галечной корки при этом сохранялись на пятках и частично широких плоскостях орудий.

Культурно-хронологический комплекс I включает ручные рубила, обнаруженные в нескольких пунктах в схожих стратиграфических условиях (галечно-гравийные отложения). На территории Дарвагчайского р-на эти напластования мощностью от 1,5 до 8 м встречается повсеместно. Ведущую роль в осадконакоплении играли элювиально-делювиальные и пролювиальные процессы. Данные отложения, состоящие из разнообразных сырьевых групп (кремень, известняк, песчаник, окремненные породы), являются основным источником каменного сырья, именно это обстоятельство на протяжении длительного периода привлекало сюда первобытных людей. Хронологические рамки комплекса I, включающего памятники Дарваг-чай-Залив-1 (раскоп 4, слой 2), Дарвагчай-Залив-4 (слой 3) и местонахождение Дарвагчай-карьер [Там же], определены OSL-датированием (250– 200 тыс. л.н. (МИС 7)).

В этом комплексе четко выделяются три группы: Классические рубила (4 экз.). Первое орудие, выполненное на гальке из серо-зеленого песчаника (18,5 × 9,0 × 5,4 см), среднеокатанное, имеет симметричную удлиненную, двояковыпуклую, миндалевидную форму и линзовидное сечение, оформлено по всему периметру двусторонними сколами, продольные края выпуклые, извилистые, острие четко выражено. Наиболее тщательно обработано основание, уплощающими сколами и выравнивающей ретушью (см. рис. 2, 1 ). Другое рубило крупных размеров (17,5 × 8,2 × 4 см), выполненное из пес-

Рис. 4. Рубила с памятника Дарвагчай-Залив-4.

1 – комплекс I; 2 – комплекс II.

чаника темно-серого цвета, сильно окатанное, имеет симметричную копьевидную форму и двояковыпуклое сечение, обработано по всему периметру плоскими сколами. Дистальный конец является наиболее плоской частью изделия и напоминает дистальные окончания ланцетовидных рубил (рис. 5, 2 ). Следующее рубило наиболее тщательно оформлено, это также самое крупное и массивное изделие в коллекции, выполнено на гальке из серо-коричневого окремненного известняка (20,5 × 10 × 5,4 см).

Орудие среднеокатанное, имеет симметричную двояковыпуклую миндалевидную форму и линзовидное сечение, обработано по всему периметру сколами и крупной ретушью. Максимальная ширина и толщина приходятся на середину орудия. Лезвия выпуклые с извилистой кромкой, дистальный конец заужен боковыми сколами с двух сторон и не образует четко выраженного острия, основание тщательно оформлено, в плане имеет форму правильной дуги (рис. 5, 1 ). Последнее орудие

Рис. 5. Рубила с памятника Дарвагчай-Залив-4 (комплекс I).

изготовлено из тонкозернистого серочерного песчаника (11,1 × 8,7 × 3,5 см), сильно окатанное, миндалевидной формы с широким закругленным основанием и узким дистальным краем, который был обломан в древности. В сечениях изделие линзовидное, двояковыпуклое, тщательно оформленное по всему периметру плоскими сколами и эпизодической ретушью. Лезвия и основание слабоизвилистые, в проксимальной части сохранен небольшой участок галечной корки (см. рис. 1, 1 ).

Частичные рубила (3 экз.). Первое изделие подготовлено на удлиненной плоской гальке из песчаника (13,6 × 8,3 × 3,2 см). Орудие сильно окатанное, имеет частичную отделку, по морфологии его можно отнести к миндалевидным формам, поперечное сечение плоско-выпуклое. Нижняя сторона плоская, что в большей степени обусловлено уплощающей оббивкой, верх-

няя сторона угловато-выпуклая, на большей части ее сохранена галечная корка. Тщательнее всего оформлена дистальная часть, основание не обработано (см. рис. 4, 1 ). Следующее рубило изготовлено на обломке гальки из серо-зеленого песчаника (9,7 × 6,8 × 3,7 см). Орудие подтреугольной формы, имеет частичную отделку и выглядит незаконченным. Продольное сечение двояковыпуклое, обе стороны грубо оформлены крупными и средними сколами, дополнительная подправка ретушью отсутствует. Другое орудие (11 × 7,5 × 3 см) выполнено на гальке из известняка, миндалевидной формы, двояковыпуклое, сколами оформлено две трети заготовки, лезвия слабоизвилистые, пятка галечная, на острие видны более свежие сколы (см. рис. 3, 1 ).

Частично оформленные минирубила (рубильца) (6 экз.). Для одного изделия миниатюрных размеров (4,4 × 3 × 1,9 см) в качестве заготовки использовалась галька из коричневато-серого кремня. Орудие слабо окатанное, подтреугольной формы, максимальная ширина и толщина приходятся на его основание. Обе стороны оббиты двусторонними сколами, один продольный край и острие имеют дополнительную подправку ретушью. Основание массивное, выпуклое, представлено необработанным краем гальки. Рубильце (5 × 4 × 3 см) изготовлено из кремня, плоско-выпуклое, основание галечное, острие округлое, видны следы забитостей. Следующее изделие, представленное в виде заготовка бифаса (6 × 4 × 2,6 см), выполнено на обломке кремня пирамидальной формы, острие четко выражено, одна сторона оформлена двусторонними сколами. Другое орудие выполнено на кремневой гальке (7 × 4,8 × 3,6 см), изделие подпрямоугольной формы, двояковыпуклое, одна сторона оформлена сколами, вторая большей частью галечная, основание массивное, острие притупленное. Небольшое рубильце изготовлено из кремня (5,9 × 5 × 2,7 см), овальной формы, плоско-выпуклое, основание и часть одной стороны галечные, острие хорошо выражено, дополнительно оформлено ретушью. Последнее изделие является заготовкой бифаса, выполнено из кремня (7 × 4,5 × 3,4 см), предмет частично оформлен двусторонними сколами.

Культурно-хронологический комплекс I выглядит намного более развитым как по технике оформления, так и типологии. Процесс совершенствования главных ашельских форм (ручных рубил) в качественном плане особенно ярко проявился здесь с появлением «классических» ашельских бифасов. Немногочисленная, но выразительная группа состоит из миндалевидных, сердцевидных и удлиненно-копьевидных форм, представляющих собой предельно выразительные морфологические образцы, соответствующие самым строгим представлениям о типе археологической классификации. Бифасы этой группы являются массивными, сплошь обработанными и двояковыпуклыми, базальные части имеют толстые закругленные пятки. Поверхности рубил обработаны большим количеством достаточно крупных снятий, дополнительная подправка ретушью более или менее волнистых лезвий, как правило, незначительна. В то же время основное количество изделий данной категории макроорудий, как и в комплексе II, по-прежнему представлено частичными бифасами и невыразительными мелкими рубильцами. В целом комплекс выглядит как позднеашельский.

Чтобы судить о степени сходства или различия каменных индустрий, следует выявлять специфические для них типы орудий, морфологические и технологические особенности. Технология производства макроорудий (ручных рубил), служащих главным маркером ашельских индустрий, была основана здесь на обработке подходящих по размеру и форме галек таких пород, как песчаник, кремень и известняк. Все эти материалы являются непосредственной составляющей культуросодержащих горизонтов и хорошо представлены в многочисленных обнажениях вблизи стоянок.

Данные комплексы, несомненно, имеют ряд общих черт. Во-первых, в обоих этих вариантах позд-неашельских индустрий рубила немногочисленны. Во-вторых, рассматриваемые варианты сходны по подавляющему количественному превосходству неклассических форм бифасов с частичной двусторонней обработкой. Принципиальное значение для сравнения этих индустрий имеет тот факт, что они принадлежат к одной технологической традиции. Базовой заготовкой для рубил были гальки, массивные и плоские, разных размеров, в обоих комплексах полностью отсутствуют рубила в качестве заготовок, для которых использовались крупные отщепы. В то же время при преобладании галечных заготовок здесь все же есть единичные очень крупные сколы, которые не использовались как основа для рубил, а применялись как готовые орудия с минимальной подработкой или без таковой, т.е. являлись специфической формой рубяще-режущего орудия на отщепе с прямыми или заостренными рабочими лезвиями.

Итак, наблюдаются одновременно сходство и различие позднеашельских индустрий Дарвагчай-ского р-на. Стоит отметить, что несмотря на значительный хронологический перерыв эти комплексы имеют больше сходства между собой, чем с какими-либо материалами других стоянок кавказского региона. Допустимо предположить, что это отражение перехода от более древней технологической традиции к финально-ашельским «классическим» комплексам.

Территория Дагестана, несомненно, является зоной распространения раннепалеолитических индустрий с бифасиально обработанными орудиями. Бифасы классических типов, имеющие сплошную обработку поверхности, здесь немногочисленны, преобладают т.н. частичные бифасы. Технологические особенности сырья, а также чрезвычайно разнообразные формы исходных заготовок (гальки и обломки) обусловили большое разнообразие морфологических форм и, соответственно, низкую стандартизацию указанных орудий.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-09-00006-а «Комплексное исследование палеолитических культур Приморского Дагестана: технологии, хронология, адаптации и культурные связи».

Список литературы Рубила Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан)

- Рыбалко А.Г. Геохронологические исследования стоянки Дарвагчай-залив-1 в Республике Дагестан // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. ХХ. - С. 73-76

- Рыбалко А.Г. Бифасиально обработанные орудия Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. ХХ11. С. 152-155