Рубящие орудия русско-карельского типа в Карелии и Северо-Восточной Европе: геохимический аспект

Автор: Тарасов Алексей Юрьевич, Сумманен Ирина Михайловна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 8 т.44, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты геохимического исследования материала для изготовления каменных рубящих орудий так называемого русско-карельского типа, активно использовавшихся для совершения обменных операций населением Северо-Восточной Европы IV-III тыс. до н. э. Исследование основано на результатах геохимического анализа 54 образцов с территории различных районов Карелии, Ленинградской области, Финляндии и Эстонии, проводившегося по методу ICP-MS в аналитической лаборатории Института геологии Карельского научного центра РАН. Целью работы являлось подтверждение высказанного в начале XX века предположения о том, что рассматриваемые орудия изготавливались в одном производственном центре на западном побережье Онежского озера (низовье р. Шуи) и распространялись путем обмена с помощью современного арсенала геохимии, сводящего к минимуму воздействие субъективного человеческого фактора. Впервые проанализированы изделия, обнаруженные на значительном удалении от известных мастерских, в том числе за пределами Карелии. Полученные данные в целом подтверждают тезис о том, что несомненные орудия русско-карельского типа, вне зависимости от места их обнаружения, происходят из шуйского производственного центра, сырьем для которого служили месторождения вулканических зеленокаменных пород («метатуф») в близлежащих скальных массивах. Статья продолжает исследования в области организации первобытного обмена в Северо-Восточной Европе, активно ведущиеся в настоящее время.

Каменная индустрия, рубящие орудия, энеолит, неолит, карелия, эстония, финляндия, геохимия, icp-ms, сырье, обмен

Короткий адрес: https://sciup.org/147238910

IDR: 147238910 | УДК: 902/904-550.4.08 | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.830

Текст научной статьи Рубящие орудия русско-карельского типа в Карелии и Северо-Восточной Европе: геохимический аспект

ВВЕДЕНИЕ. КАМЕННЫЕ РУБЯЩИЕ ОРУДИЯ РУССКО-КАРЕЛЬСКОГО ТИПА

И СЫРЬЕ ДЛЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

Индустрия орудий русско-карельского типа, производившихся на западном побережье Онежского озера в эпоху раннего металла и активно © Тарасов А. Ю., Сумманен И. М., 2022

использовавшихся для обмена, изучается на протяжении уже более ста лет. Благодаря работам финляндских исследователей первой половины XX века, прежде всего Э. Мякинена и А. Яюря-пяя, она стала одним из первых хрестоматийных примеров обмена в древности. Версия финских авторов была воспринята большинством археологов, принадлежавших как к западной, так и советской традиции [1], [4: 246-247], [9: 196], [10], [11], хотя имеются и критические замечания, высказанные А. Я. Брюсовым [4: 246] и В. Ф. Филатовой [8].

Вторичное открытие мастерских в низовье р. Шуи в 1990-х годах [3: 21–22] позволило вернуться к данной проблематике и исследовать ее на современном уровне. В течение последних двух десятилетий открыты и частично изучены десятки новых мастерских, осуществлены раскопки наиболее крупной из них – Фо-фаново XIII, предоставившие чрезвычайно яркие свидетельства интенсивного производства каменных рубящих орудий, а также проведена значительная работа по картографированию находок изделий русско-карельского типа в Карелии и за ее пределами [13].

Исследования сырья для изготовления рассматриваемых орудий также имеют длительную историю. До самого последнего времени они производились с помощью петрографического метода. Основополагающее заключение было сделано Э. Мякиненом, установившим в начале XX века, что каменный материал для этих инструментов представляет собой породу вулканического происхождения (туф) из скальных массивов протерозойского возраста на западном побережье Онежского озера. С геологической точки зрения среди вулканогенных образований данного микрорегиона может быть выделено некоторое количество разновидностей [5], для которых по предложению эстонского геолога Ю. Кирса нами используется обобщенное наименование «метатуф» [7]. Последующие специализированные петрографические исследования орудий русско-карельского типа в целом подтверждают данный вывод [7], [11: 6–7]. Единственным исключением являются результаты анализа серии каменных изделий из поселения Охта I в г. Санкт-Петербурге, включая два орудия русско-карельского типа, наиболее вероятным источником материала которых названы зеленокаменные пояса Ялонваара-Хатту-Тулос на юго-западной границе Карельского кратона, на крайнем юго-востоке Финляндии [2].

Ввиду того что петрографический метод не может быть избавлен от влияния человеческого фактора, в настоящее время основным подходом при установлении источников сырья для изготовления древних каменных орудий является использование методов из арсенала геохимии. Исследования по методу ICP-MS (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой) были начаты и для индустрии орудий русско-карельского типа. На первоначальном этапе исследования (20 образцов) проводилось сопоставление отщепов из мастерских низовья р. Шуи (Фофаново XIII, Фофаново VI, Шуя XXV, Шуя XXI, Низовье I) и мастерской Деревянное XVIII вблизи с. Деревянное с составами породных комплексов палеопротеро-зойского возраста, расположенных к северу от низовья р. Шуи. В качестве объектов сопоставления использовались пробы, взятые ранее в близлежащих к району исследований месторождениях в процессе работ, проводимых геологами Карельского научного центра РАН, а также некоторые образцы породы, взятые в местах возможной добычи каменного сырья в древности. Анализ продемонстрировал принципиальное сходство материала всех привлеченных мастерских, источниками сырья для которых действительно служили выходы вулканических пород западного побережья Онежского озера, вблизи озер Укшезеро и Кончезеро (притом что отмечено использование сырья из разных проявлений внутри единого крупного массива). Результаты исследования опубликованы [6].

Следующим необходимым этапом исследования является анализ материала готовых изделий русско-карельского типа, происходящих из археологических памятников различных регионов, в том числе находящихся за пределами Карелии. Такая работа проведена при подготовке настоящей статьи. В выборку, помимо образцов изделий, включены также образцы породы из нескольких локаций, выявленных в самые последние годы, в которых с большей или меньшей вероятностью могла происходить добыча каменного сырья в древности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

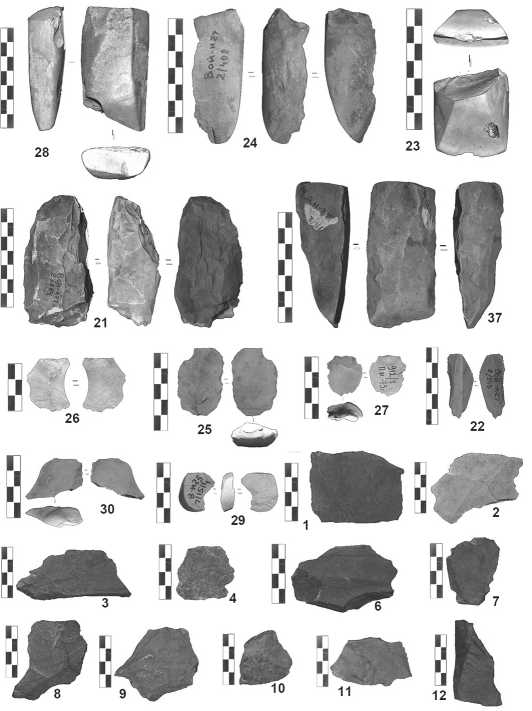

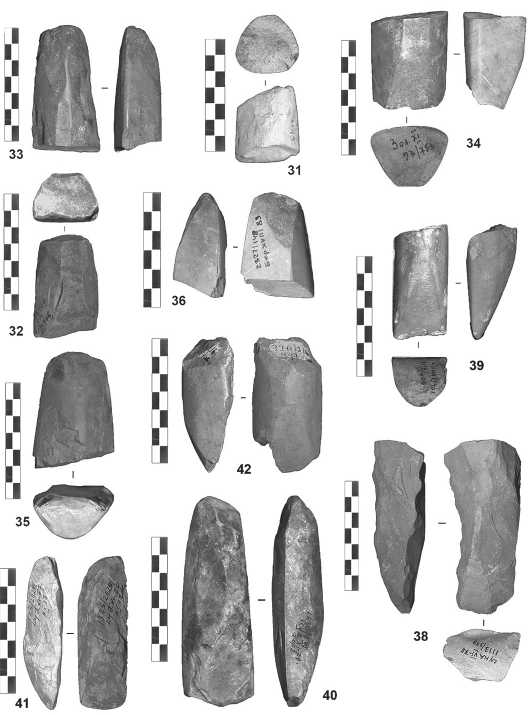

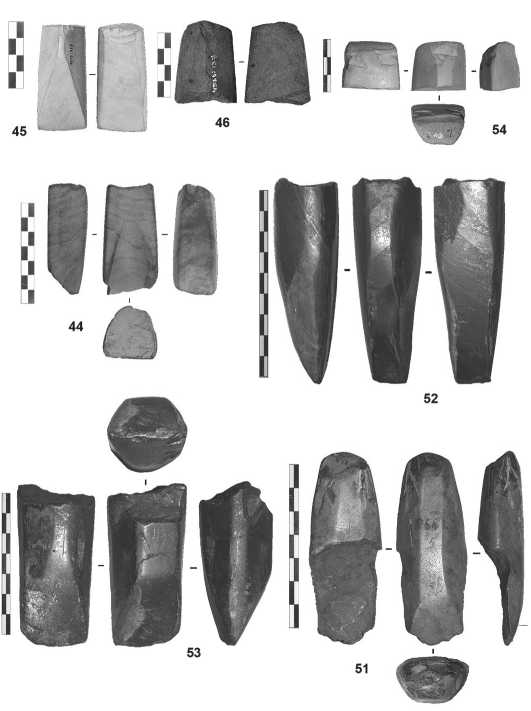

С целью подтверждения либо опровержения гипотезы о том, что орудия русско-карельского типа, находимые за пределами шуйского производственного центра, не были связаны еще с какими-либо центрами и изготавливались из сырья, добытого из скальных массивов западного онежского побережья, была проведена следующая серия анализов, включивших, наряду с новыми образцами горной породы, также образцы изделий из поселенческих комплексов Онежского озера, оз. Сямозера, западного При-беломорья, северо-западной части Приладожья, Финляндии и Эстонии (рис. 1). К настоящему моменту проанализированы 54 образца (рис. 2–4), сведения о которых систематизированы в табл. 1.

Таблица 1. Образцы, привлеченные для геохимического исследования Table 1. Samples used for geochemical study

|

№ |

Памятник / место сбора |

Описание образца |

Место хранения |

Категория образца |

Географическая группа |

|

1 |

Фофаново XIII |

отщеп из раскопа, кв. 503/102 (2), гор. 3, F4 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

2 |

Фофаново XIII |

отщеп из раскопа, кв. 502/101, гор. 1 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

3 |

Фофаново XIII |

отщеп из раскопа, кв. 503/103 (2), гор. 3 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

4 |

Фофаново XIII |

отщеп из раскопа, кв. 501/101 (3), гор. 2 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

5 |

Фофаново VI |

отщеп, сборы |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

6 |

Фофаново VI |

отщеп, сборы |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

7 |

Шуя XXV |

отщеп из раскопа, кв. 501/600 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

8 |

Шуя XXV |

отщеп, сборы |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

9 |

Шуя XXI |

отщеп из раскопа, кв. 502/601 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

10 |

Шуя XXI |

отщеп из раскопа, кв. 502/601 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

11 |

Деревянное XVIII |

отщеп, сборы |

КарНЦ РАН |

отходы |

Онежское озеро (Онего) |

|

12 |

Деревянное XVIII |

отщеп, сборы |

КарНЦ РАН |

отходы |

Онежское озеро (Онего) |

|

13 |

Деревянное XVIII |

отщеп, сборы |

КарНЦ РАН |

отходы |

Онежское озеро (Онего) |

|

14 |

Низовье I |

отщеп из раскопа, кв. 202/500, гор. 1 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

15 |

Низовье I |

отщеп из раскопа, кв. 201/500, гор. 1 |

КарНЦ РАН |

отходы |

Шуя |

|

16 |

п-ов Красков Наволок, берег |

валун |

сырье, валун |

Красков Наволок |

|

|

17 |

каменоломня Маткачи |

кусок скальной породы из осыпи у подножия |

сырье, массив |

Маткачи |

|

|

18 |

каменоломня Маткачи |

кусок скальной породы из осыпи у подножия |

сырье, массив |

Маткачи |

|

|

19 |

каменоломня Маткачи |

кусок скальной породы из осыпи у подножия |

сырье, массив |

Маткачи |

|

|

20 |

п-ов Красков Наволок, берег |

валун |

сырье, валун |

Красков Наволок |

|

|

21 |

Войнаволок XXVII |

заготовка, колл. № 2/764 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

22 |

Войнаволок XXVII |

скол с орудия, колл. № 2/340 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

23 |

Войнаволок XXVII |

тесло, колл. № 2/1434, ст. 3 лот. 3 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

24 |

Войнаволок XXVII |

желобчатое тесло, 2/408, ст. 3 лот. 3 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

25 |

Первомайская I |

отщеп, раскоп 1973 г. |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

26 |

Первомайская I |

отщеп, сборы 1976 г. |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

27 |

Первомайская I |

скол с орудия, раскоп 1973 г., колл. № 912/7 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

28 |

Войнаволок XXV |

фрагментированное орудие, колл. № 7/345 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

29 |

Войнаволок XXV |

скол с желобчатого тесла, колл. № 7/1514 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

30 |

Шёлтозеро IX |

отщеп, раскоп 1972 г., колл. № 896 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

31 |

Золотец VI |

фрагментированное орудие, раскоп 1970 г., сл. 1, колл. № 677/9 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Белое море |

|

32 |

Золотец VI |

фрагментированное орудие, раскоп 1970 г., сл. 1, колл. № 677/42 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Белое море |

|

33 |

Тунгуда V |

фрагментированное орудие, раскоп 1980 г., колл. № 2323/141 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Белое море |

|

34 |

Золотец XI |

фрагментированое орудие, колл. № 97/753 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Белое море |

|

35 |

Сяпся II |

фрагментированное орудие, колл. № 2900/1787 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Сямозеро |

|

36 |

Берёзово XVII |

фрагментированное орудие, раскоп 1989 г., колл. № 2327/14 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Белое море |

|

37 |

Кочнаволок VI |

заготовка, раскоп 1961 г., колл. № 176/2 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

38 |

Суна VI |

заготовка, раскоп 1975 г., колл. № 113/379 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

39 |

Суна VI |

тесло, раскоп 1975 г., колл. № 113/400 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Онежское озеро (Онего) |

|

40 |

Кудома XI |

тесло, раскоп 1979 г., колл. № 1630/639 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Сямозеро |

|

41 |

Кудома XI |

тесло, колл. № 1325/2429 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Сямозеро |

|

42 |

Кудома X |

тесло, колл. № 220/216 |

КарНЦ РАН |

изделия |

Сямозеро |

Окончание табл. 1

|

№ |

Памятник / место сбора |

Описание образца |

Место хранения |

Категория образца |

Географическая группа |

|

43 |

Шуйские скалы |

кусок скальной породы из массива |

сырье, массив |

Шуйские скалы |

|

|

44 |

Tartu Jacobi |

желобчатое тесло, погребение 52, колл. № TMA 222:9 |

Музей г. Тарту |

изделия |

Эстония |

|

45 |

Akali |

тесло, колл. № AI 4013:737 |

Исторический институт Таллинского университета |

изделия |

Эстония |

|

46 |

Kuninguste |

фрагментированное орудие, колл. № AI 4560:137 |

Исторический институт Таллинского университета |

изделия |

Эстония |

|

47 |

Шуйская Чупа, берег |

валун |

сырье, валун |

Шуйская Чупа |

|

|

48 |

Шуйская Чупа, берег |

валун |

сырье, валун |

Шуйская Чупа |

|

|

49 |

каменоломня Косалма XI (гора Сампо) |

кусок скальной породы из осыпи у подножия |

сырье, массив |

гора Сампо |

|

|

50 |

каменоломня Косалма XI (гора Сампо) |

кусок скальной породы из массива |

сырье, массив |

гора Сампо |

|

|

51 |

приход Sakkola, д. Kiviniemi (Лосево) |

случайная находка, колл. № 2668:5 |

Национальный музей Финляндии |

изделия |

Приладожье |

|

52 |

приход Impilahti, д. Rakali |

случайная находка, колл. № 3115:7 |

Национальный музей Финляндии |

изделия |

Приладожье |

|

53 |

приход Пиелисярви (Лиекса) |

случайная находка, колл. №1887:4 |

Национальный музей Финляндии |

изделия |

Финляндия |

|

54 |

приход Iisalmi (Hernesaari) |

случайная находка, колл. № 7954:2 |

Национальный музей Финляндии |

изделия |

Финляндия |

Рис. 1. Локализация мест происхождения образцов, привлеченных для геохимического анализа (номера на карте соответствуют номерам в таблице 1)

-

Figure 1. Location of the places of origin of the samples used for the geochemical investigation (numbers on the map correspond to Table 1)

Рис. 2. Образцы из поселений и мастерских Карелии (номера соответствуют нумерации в таблице 1)

-

Figure 2. Samples from Karelian settlements and lithic workshops (numbers correspond to Table 1)

Рис. 3. Образцы из поселений Карелии (номера соответствуют нумерации в таблице 1)

Рис. 4. Образцы из поселений и случайные находки из Приладожья, Финляндии и Эстонии (номера соответствуют нумерации в таблице 1)

Figure 3. Samples from Karelian settlements (numbers correspond to Table 1)

-

Figure 4. Samples from settlements and stray finds from the Ladoga Lake area, Finland, and Estonia (numbers correspond to Table 1)

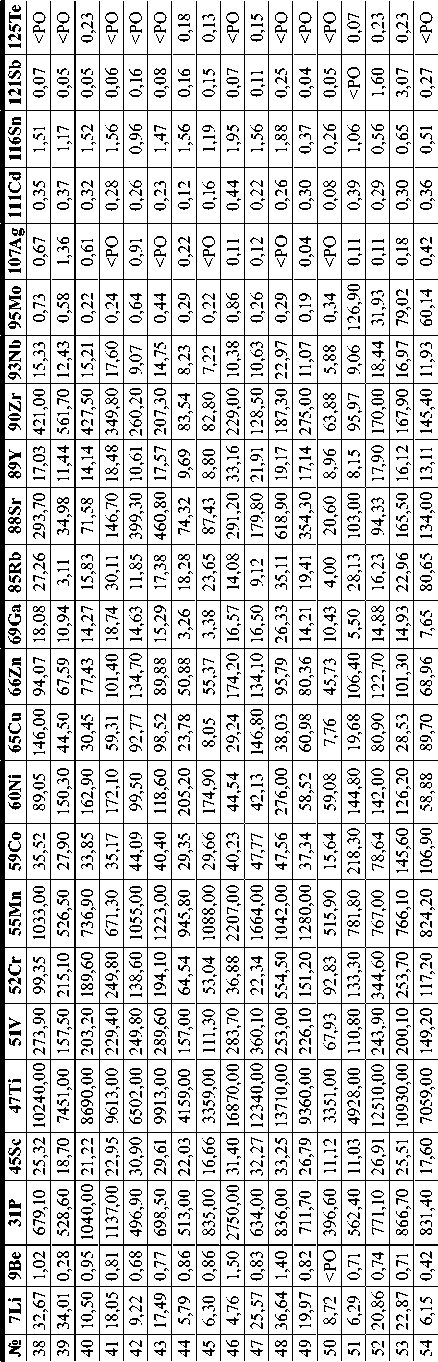

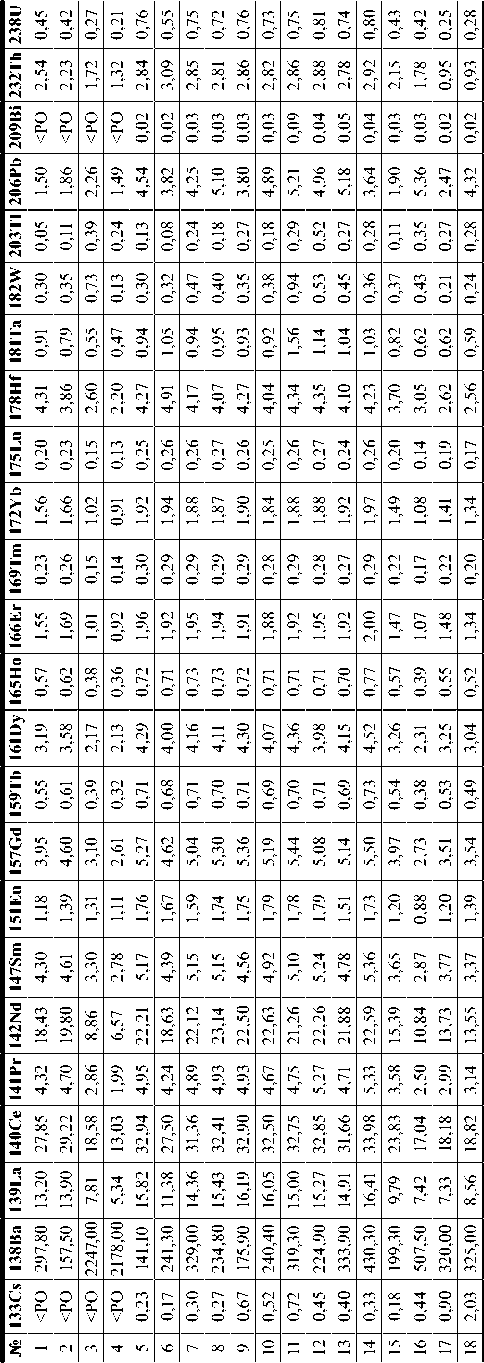

Геохимический анализ всех отобранных образцов выполнен на квадрупольном масс-спектрометре Х Series 2 (Thermo Fisher Scientific) в аналитической лаборатории ИГ КарНЦ РАН. Методика пробоподготовки детально описана в отдельной статье [5]. В качестве контрольных образцов в лаборатории использовались российские и международные стандартные образцы горных пород СТ1, BHVO2. Химические составы анализируемых образцов определялись по следующим элементам (г/т): 7Li, 9Be, 31P, 45Sc, 47Ti, 51V, 52Cr, 55Mn, 59Co, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 69Ga, 85Rb, 88Sr, 89Y, 90Zr, 93Nb, 95Mo, 107Ag, 111Cd, 116Sn, 121Sb, 125Te, 133Cs, 138Ba, 139La, 140Ce, 141Pr, 142Nd, 147Sm, 151Eu, 157Gd, 159Tb, 161Dy, 165Ho, 166Er, 169Tm, 172Yb, 175Lu, 178Hf, 181Ta, 182W, 203Tl, 206Pb, 209Bi, 232Th, 238U (табл. 2).

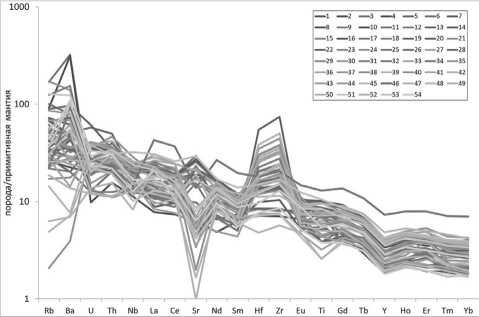

Первоначальное сопоставление проанализированных проб проводилось на основе выделения общих топологических групп (трендов) в распределении редких и редкоземельных элементов, нормированных по примитивной мантии [12], с применением спайдер-диаграммы (рис. 5).

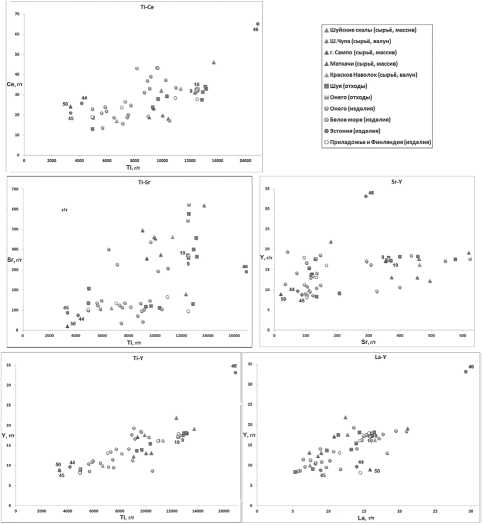

Элементы, по которым обнаруживалось наибольшее расхождение либо совпадение трендов, использованы для составления бинарных вариационных диаграмм, позволяющих нагляднее представить степень сходства либо различия отдельных образцов (рис. 6).

Для построения бинарных диаграмм образцы были сгруппированы по категориям и географическим группам (см. табл. 1), которым назначались маркеры разных форм и оттенков. Использованы три основные категории: сырье – куски горной породы из каменоломен и предполагаемых мест забора сырья в древности; отходы – отщепы из мастерских; изделия. Среди «сырья» отдельно выделялись образцы из массива породы и валуны. Отметим, что использование валунного материала для прецизионного анализа не вполне корректно с геологической точки зрения, однако оправдано с точки зрения археологической, поскольку валунное сырье также использовалось при изготовлении орудий, соответственно, химическая композиция валунных россыпей должна быть установ-

Таблица 2. Химический состав проанализированных образцов (номера соответствуют нумерации в таблице 1) Table 2. Chemical composition of the analyzed samples (numbers correspond to Table 1)

|

£ <Л сч |

С1" |

сч сч" |

о |

00 р' |

о р- V |

сч" |

Cl Cl" |

сч" |

С1" |

ОС р^ |

ос р^ |

С1 ОО' |

о |

с[ сч" |

ос |

^ |

сч |

сё |

О р-V |

о р-V |

о |

О Рч V |

О р-V |

О р-V |

о р-V |

О Р-V |

о р-V |

о р-V |

о Рч V |

||||||||

|

-© GO СЧ |

сч |

ОС |

о |

Я |

ОС С^ |

р |

сч сч^ |

сч |

р |

о" |

сч |

СЧ |

о |

о" |

^Ч |

о |

Q |

о" |

о |

о" |

о" |

о" |

о" |

2 |

о |

о" |

Q |

Q |

о" |

о" |

о" |

||||||

|

е GO 'С |

о |

S |

о |

р |

о |

г? |

ос |

р |

40 |

р |

■л |

ос |

■л |

сч |

^ |

р |

р |

m |

сч |

£> |

о |

m |

р |

р |

о |

9; |

о |

m |

р С1^ |

ч |

|||||||

|

-о у |

Р |

Р |

о. |

ОС |

о" |

о" |

С) |

С1 |

С1 |

о" |

ос |

о" |

о |

ос С1^ |

О р-V |

р |

о" |

о |

о" |

о" |

S |

о" |

о" |

S |

о" |

сч СЧ' |

ОС С1^ |

гХ |

о" |

о" |

|||||||

|

М) |

о |

о |

сч сч^ |

о" |

р |

сч СЧ' |

о" |

сч СЧ' |

сч |

р С1^ |

сч СЧ' |

сч |

сч |

сч |

ос С1^ |

о р-V |

сч |

о |

о" |

о" |

о р-V |

р |

о р- V |

о |

р С1^ |

S |

о" |

ОС |

о р-V |

о" |

о" |

||||||

|

© S ю р |

р |

сч |

о |

Р С]' |

о |

Ч |

о |

р С1^ |

ос р^ |

о |

о" |

р |

р |

С! |

р |

о" |

00 |

сч |

р |

о |

о" |

сч |

о" |

о" |

о" |

с[ |

р С1^ |

о" |

о" |

о" |

С1 |

||||||

|

-О СО р |

^ |

р оо" |

оо" |

ос" |

р |

5; |

Ч |

40" |

5" |

■Л |

С1 |

сч |

Р" |

сч СЧ' р" |

р" |

р |

р сч" |

С1 р^ |

о" |

S |

о |

С1 р" |

5^ |

ОС |

р |

р |

С1" |

S р" |

й |

р |

С1 |

о |

|||||

|

Й р |

р |

00 |

о |

р |

ОС |

СЧ |

о |

о |

сч |

р |

р" ОС |

р |

р" |

сч |

^с |

оо" р |

р" сч |

р |

р" ci |

о |

ci |

о |

р" |

сч" сч |

S ci |

р р |

р |

||||||||||

|

р 00 |

о |

р" |

р |

С1 оо" |

О. |

р. |

Ч |

ЧР |

оо" |

о. |

00 С1^ сч" |

о |

р. С1^ |

Xi |

С1 |

р" |

р" |

о р" |

р |

оо" |

р |

р" |

р С1" |

с[ |

о |

оо" |

С1 ^Ч |

||||||||||

|

GO 00 00 |

о |

S |

о |

р" р |

§ |

о |

о |

ОС |

о |

оо р" |

о |

р р |

S у" |

о |

о |

о |

сч" |

о |

р оо" р |

о |

S 8 |

сч |

ci |

ci |

р |

||||||||||||

|

-О й ю 00 |

40 |

о |

00 |

сч |

^р |

S |

Я |

О' оо" |

сч |

сч" |

С1 сч" |

о |

сч" С) |

С1" |

р сч" |

ci |

сч" сч |

о” |

С) р р" |

сч |

in' |

сч |

С! |

сч сч |

оо |

р |

оо" |

S |

сч |

сч |

сч р" |

ci |

р оо" CI |

||||

|

© 0 р ^о |

о" |

р" |

оо" |

о Рч V |

<2 |

оо" |

о оо" |

оо" |

о |

40" |

оо" |

С1 СЧ' |

СР |

о" |

р р" |

^ |

V |

р |

40" |

С1 р^ |

р ОО' |

00_ |

р" |

9 |

9; |

о |

р |

Cl |

сч" |

р р" |

гХ р" |

S р" |

|||||

|

е S1 Ч© ^о |

ОС |

ос сч р" |

00 |

ос" |

оо О'" р |

о” |

оо" р |

й |

ОС |

й |

р оо" р |

р |

р р |

сч |

ос |

р |

оо |

о |

сч С1" |

р ОС |

р р |

р |

р" |

р" |

р |

ОС С1^ |

ОС, С1" |

р |

р ОО' сч" 00 |

С1 S |

|||||||

|

5 и ю ^о |

m |

S оо" |

о |

о |

оо |

ср" |

оо |

сч |

ОС сч |

сч" |

р р" |

р" |

р |

о |

оо" |

о |

р |

о |

р |

о |

сч сч |

оо" |

с[ |

40 |

р р" |

р |

р оо" С) |

р" |

С1 ОО' |

С1 |

S |

сч" |

|||||

|

^о |

р |

р |

00 |

ОС |

у |

сч" |

р" |

Ср |

сч |

й сч" |

ОС |

о |

сч" 00 |

о |

р" С) |

сч |

р р |

оо С1" |

сч |

р |

m |

р С1" 00 |

ci р" р |

СЧ оо" |

о |

сч S |

S |

S р" ОС |

ЧР |

S |

ОС |

р |

S |

||||

|

и р ю |

■п |

о |

р оо" СЧ |

сч |

р р" |

о. |

о |

р" |

сч оо" |

оо" |

о" |

сч |

р" |

40 |

р" |

оо" |

о |

ч. |

сч ci |

ci |

р С1" С) |

с[ сч" CI |

сч" С) |

ос |

ОС |

S р" |

о |

оо" |

оо" С) |

сч |

р" СЧ |

сё |

ч. |

||||

|

е S ю ю |

S р |

р" |

S р |

с Г 00 о |

сё ос |

сч |

С) |

pi |

р" |

р" ОС |

о |

о |

р |

оо" |

р" |

оо" |

о |

S 5 |

р" ос |

ci |

сч" р |

р" CI р |

S |

р Q |

S р" р |

S С1 р |

|||||||||||

|

и сч ю |

о |

сч |

S СЧ |

сч" |

р Cl |

о |

сч оо" |

о |

р" С) |

о |

сч" С) |

сч р" сч |

сч |

ci |

Q сч |

сч" 00 СЧ |

5 |

С! |

Xi |

р |

V |

о |

S оо" р CI |

о |

р |

о |

ОС сч" ОС |

сч" |

S сч |

^L |

р оо" р |

||||||

|

> ю |

о |

о |

сч |

00 |

оо" сч |

сч" Cl С1 |

р" С1 |

р" С1 |

ci |

оо" ci |

р" С1 |

сч С) CI |

сч ci |

ci |

сч |

ci |

оо р" р |

ci |

сч |

ci |

о" |

С1" |

S |

р |

S' ci |

о |

S сч" сч |

сч CI |

S ci |

ci |

S S |

оо" сч |

оо" ci |

S CI |

|||

|

н |

ci" 00 Р |

Р |

р" р |

S СЧ |

Я Р СЧ |

ci |

ci ci |

ci |

ci |

ci |

сч |

оо" р CI р |

§ |

ci |

р" р |

С1" р |

С1" 00 р |

оо" р |

р" р ОС |

р |

о" |

о |

о |

ОС |

р ОС |

ci |

р |

S о |

|||||||||

|

S ю |

ci" |

сГ |

ci о> |

о Рч V |

о |

ч |

сч |

сч оо" СЧ |

оо" Cl |

оо" CI |

сч" |

ОС ci |

о |

сч |

С1 р^ р" |

Cl" |

ч |

р |

ci |

1Г |

С1 СЧ' |

сч |

р |

о |

р С1" CI |

ci |

С1 |

р" |

о |

р" |

р оо" |

ci |

ci |

сч |

|||

|

СО |

ОО сч" |

о |

^ р |

о Рч V |

о |

Я |

О'" |

р" 00 |

ос |

сч" |

оо |

Cl" |

сч |

р |

о |

ci |

р ci |

р р" р |

о |

о |

ci |

S |

ос |

о |

|||||||||||||

|

© PQ р |

р |

ОС |

о р-V |

о Рч V |

о |

р |

ср |

оо |

о |

Q |

о |

сч |

о |

р |

р |

С1 |

ос |

ос |

S |

С1 |

сч сч" |

о" |

о" |

С1 |

o' |

о" |

ос |

р |

о" |

р |

С1 |

р |

o' |

о" |

р |

S' |

|

|

2 |

сч |

С1 |

Р. гч^ сч" |

00 |

2 |

С1 С^ ci |

ci |

сч сч" CI |

Cl сч |

р" |

ci |

ci |

р ci |

р С1 |

5^ |

40 |

Cl СЧ^ |

сч р" |

ГС |

ci |

сё |

сч" |

ч |

оо" |

'чэ" |

S' сч" |

р" |

р сч |

р |

о. |

ОС р^ |

р оо" |

о |

р" |

р |

р |

|

|

сч |

ГП |

^ |

'Г, |

40 |

о |

ОС |

р |

о |

сч |

гс |

'А |

'sC |

Г- |

00 |

р |

ci |

СЧ |

CI С) |

ci |

ci |

ci |

ci |

сч |

00 С) |

р С) |

о |

сп |

С1 |

% |

сё |

сё |

СП |

Продолжение табл. 2

Окончание табл. 2

|

р 00 сП сч |

Й |

й |

о |

О' С]' |

ос |

о" |

о" |

О' |

о" |

о" |

сч |

о |

сч |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

ОС |

о" |

о" |

о" |

с[ |

00 |

о" |

о" |

Й |

S |

С1 |

<ё |

О' С1^ |

о |

о" |

S |

о |

|

|

л Н СЧ СП сч |

й |

сч СЧ |

сч" |

сч" |

с Г |

Й |

С1" |

S' |

сч" |

сч" |

О |

сч" |

о |

сч" |

сч" |

сч СЧ' сч" |

сч сч" |

m |

о> сч" |

С1" |

о> |

О' ОО' сч" |

ч |

8_ |

5> |

сч сч" |

сч" |

сч |

й |

Й сч" |

О' ОО' сч" |

сч" |

||||

|

2 сч |

о |

3 |

o' |

о" |

о" |

о" |

о" |

8 |

8 |

8„ |

8„ |

о |

Ч. |

8_ |

о |

о |

о" |

8_ |

о" |

8_ |

8_ |

о |

о |

о |

О |

8_ |

о" |

о" |

о" |

о" |

с |

о |

с |

о" |

||

|

-а ^о гч |

С) О> сч" |

сю |

сч о> СЧ" |

о |

г^ |

Й |

сч" |

С1" |

о |

сч" |

сч сч" |

00 |

сч" |

00^ сч" |

сч" |

с |

оо" |

сч" |

сч" |

с[ сч" |

m |

О'" |

8„ |

$ |

о |

С1 |

С1 сч" |

о |

С1" С) |

'4D |

ос о> |

ci |

||||

|

Н сп гч |

О' |

сч |

ОС |

о" |

сч |

о" |

Й |

о" |

сч сч |

сч |

о" |

^ |

ОС С1^ |

о" |

С1 |

о" |

гч |

о" |

о |

гч |

ос С1^ |

о" |

сч |

ОС |

о" |

о |

Q |

Й |

о |

|||||||

|

^ СЧ 00 |

О' |

ос сч^ |

о" |

о |

Й |

о" |

Й |

О |

О' С^ |

й |

о" |

сч сч^ |

ОС С1^ |

о |

сч сч^ |

С1 сЧ |

сч сч |

о |

о" |

о" |

о" |

о" |

00 С1^ |

сч |

о" |

о" |

о" |

о |

о" |

8 |

й |

S |

сч" |

|||

|

© Н 00 |

о |

ОС |

оо |

Й |

й |

9 |

о |

о" |

о |

о |

40 |

о |

о |

сч |

сч |

S |

40 |

о |

00 |

с |

m |

^ |

V0 |

о |

о |

У |

о" |

О |

С1 о> |

й |

||||||

|

$ 00 |

сч" |

о |

ОС |

о |

й оо" |

о |

8 |

ОС |

й |

ОС |

сч |

о |

ОС С1^ ос" |

40 |

й |

оо" |

о" |

Й О'" |

й О'" |

S |

^ |

сч" |

сч сч сч" |

8 |

■5 |

S |

00 |

й сч" |

Й |

ос о> сч" |

||||||

|

5 р «г, |

О' |

й |

о |

о" |

сч |

сч |

Й |

о" |

S |

о" |

о" |

гч |

ОС С1^ |

с[ |

сч |

о" |

С1 С1^ |

сч |

о" |

сч |

о" |

сч |

й |

о |

ос С1^ |

й |

о" |

сч |

й |

Й |

Й |

|||||

|

-а > гч |

О' |

m |

й |

С) о> |

о |

о сч" |

о |

о |

ОС |

8 |

С1 |

о |

о |

40 |

гч |

ч. |

8 |

о |

г^ |

S |

V0 |

о> |

40 |

С1 о> |

40 |

С1" |

С1 ОО' |

о" |

00 |

00 |

8 |

m |

||||

|

S н ^ |

сч сч |

Й |

сч |

о" |

о" |

й |

сч |

о" |

гч |

о" |

S |

сч |

сч |

О' С1^ |

с[ |

00 С1^ |

о" |

с[ |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о |

00 СЧ |

о" |

о" |

О' С1^ |

й |

Й |

||||||

|

Р ч© |

9 |

ос |

9 |

о |

сч" |

о |

й |

о |

сч" |

сч" |

сч СЧ' |

ОС |

-5 |

сё |

$ |

5> |

сч" |

С1" |

сч" |

сч" |

сч |

С1" |

г2 |

сч" |

сч" |

сч" |

о |

С1" |

ос ОО' |

й |

||||||

|

Щ 1/4 |

o' |

о |

о" |

ос |

о |

о |

о |

о" |

о" |

о |

о" |

о" |

й |

00 |

о" |

о" |

о" |

S |

о" |

о" |

о" |

о |

о" |

о |

й |

о |

о" |

ос |

о" |

о" |

$ |

о" |

||||

|

2 |

ci сч^ |

о |

с Г |

с Г |

сч" |

о |

сч" |

о сч" |

о сч" |

сч |

С1" |

сч |

с[ сч" |

сч" |

о |

40 |

сч" |

о |

С1 о> |

сч" |

О' ОО' |

сч" |

8_ |

8 |

й |

5 |

С1 ОО' |

Й |

2^ |

ОС сч" |

||||||

|

-а Н 1/4 |

сч |

о" |

о |

о" |

о" |

о" |

о |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

о" |

$ |

о" |

$ |

о |

сч |

о |

о" |

о" |

о" |

Г^ |

о" |

о |

о" |

о" |

$ |

о" |

й |

|||||

|

О 1/4 |

о |

о |

о сч" |

сч сч" |

8 |

8 |

сч" |

сч" |

ОС |

о |

О' С1^ сч" |

о |

о сч" |

ОС |

С1 ОО' сч" |

m |

сч |

с |

S |

ос С1^ |

8 |

00 |

S сч" |

сч" |

сч сч" |

оо" |

m |

V |

сч" |

Й сч" |

й |

о |

8 |

|||

|

5 И 1/4 |

ОС сч^ |

8 |

сч |

Й |

Й |

^ |

о |

сч |

о |

ч |

^ |

О' ОО' |

сч |

о> |

S |

V0 |

40 |

о |

m |

о |

$ |

00 С1^ |

00 |

сч" |

40 |

с сч" |

сч |

ОС, |

й |

С1 |

00 |

|||||

|

8 GO |

о |

сч о> |

с Г |

Й сч" |

о |

О' С^ |

сч" |

сч" |

о |

сч |

m |

сч сч сч" |

о |

сч" |

о |

о |

о |

о |

сч" |

о |

S сч" |

сч сч" |

оо" |

m |

40 |

Й |

$ сч" |

сч" |

о |

00 |

||||||

|

■а z ГЧ |

ос сч^ |

о 8 |

о" |

о" |

$ |

о о" |

о |

о сч" |

о |

ОС ci |

$ |

О' С1^ |

сч о" |

Й сч |

О'" |

ос |

00 ci |

ч |

оо О'" |

00 |

s |

ОС сч |

00 |

оо" |

8 |

о" |

Q |

оо" |

ci |

8>„ |

$ сч" |

Й оо" |

об |

8 |

||

|

2 |

сч сч |

8 |

сч" |

сч" |

CI сч" |

сю |

сч" |

сч" |

о сч" |

сч |

ОС |

й |

сч сч |

С1" |

ОС |

гч сч" |

о |

о |

С1" |

00 |

сё |

С1" |

гч |

сч" |

О' сч" |

оо" |

<ё |

8_ |

^ |

й |

й |

ОС |

m |

00 |

||

|

и |

о" |

О |

ОС сч |

й" |

Й й |

О |

й |

ОС 00^ сч" о |

S' ci |

ОС |

ОС ос" |

й |

сч |

о |

00 о< |

ci |

сч |

о |

ос |

й |

8_ |

сё |

оо" |

ci |

00 о> ci |

сч |

m |

о |

й сч |

О' ci |

00 о> ос" |

й СЧ |

оо" сч |

ci |

||

|

р СП |

о" |

40 |

й |

о |

оо" |

О |

сч о" |

г^ |

о" |

ч |

S |

о" |

сч |

сч ос" |

О'. |

S оо" |

$ сч |

$ |

С1 ОО' |

00 |

О' |

О' О'" |

сч сч оо" |

сч" |

о> |

Cl Q> ос" |

сч О'" С) |

й сч" |

сч |

С1 ОО' |

S |

С1 |

8 |

|||

|

© PQ 00 СО |

Я |

й |

сч |

о |

Й |

о" |

S Й |

ci |

о |

о |

оо" о |

S |

С1" СЧ |

ci |

сч ci |

ci |

S |

о> 5 |

О'" о |

00 |

г^ |

S |

о |

о |

о |

о |

Cl" 00 |

|||||||||

|

и СО СО |

ОС |

о" |

о |

о |

о |

сч |

сч сч |

сч |

о" |

о" |

о" |

о" |

о |

гч |

гч |

о" |

о" |

8 |

о |

гч |

о" |

сч |

сч |

о" |

сч СЧ' |

о" |

сч |

ос |

сч СЧ' |

о" |

||||||

|

О'. |

8 |

сч |

С1 о |

ci |

Й |

ci |

сч |

сч |

ос о |

О'. о |

о |

сп |

я |

% |

m |

сё |

й |

m |

о |

ч |

сч |

9 |

9 |

5 |

9 |

9 |

9- |

о |

>С) |

й |

й |

Й |

Рис. 5. Спайдер-диаграмма распределения химических элементов в проанализированных образцах, нормализованная по примитивной мантии [12] (номера соответствуют нумерации в таблице 1)

-

Figure 5. Primitive mantle-normalized spider diagram of chemical elements distribution in the analyzed samples [12] (numbers correspond to Table 1)

Рис. 6. Диаграммы Ti-Ce, Ti-Sr, Sr-Y, Ti-Y, La-Y, (г/т) распределения химических элементов в проанализированных образцах (номера соответствуют нумерации в таблице 1)

Figure 6. Ti-Ce, Ti-Sr, Sr-Y, Ti-Y, La-Y, (g/t) diagrams of chemical elements distribution in the analyzed samples (numbers correspond to Table 1)

лена. В «изделия», наоборот, объединены наряду с собственно орудиями также заготовки (поздних стадий обработки) и отщепы, происходящие из поселений. Это сделано в первую очередь для более компактного отображения данных. Однако такой подход представляется полностью корректным. Заготовки поздних стадий, вынесенные за пределы производственного центра, также могут рассматриваться как продукция мастерских («полуфабрикаты»), важно подтвердить их связь с производственным центром западного побережья Онежского озера. Отщепы, найденные на поселениях, теоретически могли быть получены при завершении обработки заготовок поздних стадий подобно тому, как это имело место на мастерской Деревянное XVIII. Тем не менее, поскольку наличие мастерских не было отмечено при раскопках и данные отщепы не образуют значительных серий, более вероятно, что они получены в ходе ремонта и переоформления сломанных орудий.

Помимо больших географических групп, объединяющих предметы с побережья крупных водоемов (Онежское и Ладожское озера, Белое море, оз. Сямозеро) или стран (Финляндия, Эстония), в качестве отдельных географических групп учтены каменоломни и места сбора сырья и предметы (исключительно «отходы») из низовья р. Шуи. Сделано это для того, чтобы наглядно сопоставить изделия из разных регионов с источниками сырья и мастерскими. Предметы из Приладожья и Финляндии, ввиду их немногочисленности и смежного географического расположения, на графиках отображены в виде единой группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На спайдер-диаграмме (см. рис. 5) достаточно отчетливо выделяются два основных тренда, которые сильнее всего различаются по содержанию Sr и La, в меньшей степени – Ti и почти совпадают по содержанию Y и Ce. На бинарных диаграммах они прослеживаются также в более или менее выраженной степени (см. рис. 6). Наряду с ними можно выделить более узкие скопления. При этом важно, что по всему графику (в пределах скоплений) рассеяны образцы всех категорий, то есть те или иные примеры сырья из привлеченных месторождений западного побережья Онежского озера находят достаточно близкие аналоги среди отходов из мастерских – как низовья р. Шуи, так и более удаленной части онежского побережья (мастерская Деревянное XVIII), а те и другие вместе – среди изделий из различных регионов.

Таким образом, в целом результаты проведенного анализа подтверждают наблюдения Э. Мякинена, сделанные в начале XX века, о том, что территорией происхождения материала для изготовления орудий русско-карельского типа, в том числе найденных на значитель- ном расстоянии от Онежского озера, являются скальные массивы вулканического происхождения с западного онежского побережья. Зафиксированная вариативность в распределении элементов связана с природными особенностями конкретных проявлений вулканических (мета-туфовых) пород внутри этого общего скального массива.

Единственным исключением является мелкий обушный фрагмент орудия (образец № 46) из поселения Кунингусте (остров Сааремаа, Эстония), который во всех случаях демонстрирует значительное отличие геохимического состава, отбиваясь от основных групп маркеров на приведенных диаграммах (см. рис. 6). Данный предмет (см. рис. 4: 46) морфологически соответствует русско-карельскому типу, поскольку имеет трапециевидное поперечное сечение. Однако уже при включении в общую выборку мы обратили внимание на то, что его материал отличается от характерных для русско-карельских изделий метатуфов. Различие касается, во-первых, цвета: материал имеет коричневый цвет вместо зеленоватых и сероватых оттенков; во-вторых, твердости: порода мягкая (царапается медью), что также малохарактерно для изделий рассматриваемого типа. В этой связи не исключено, что его атрибуция в качестве вещи, относящейся к рассматриваемой традиции, все-таки ошибочна, а морфологическое сходство (зафиксированное только на небольшом фрагменте) случайно. Вместе с тем, согласно заключению Ю. Кирса, проанализировавшего породу находок русско-карельского типа с территории Эстонии, материал данного предмета также может рассматриваться как метатуф [7].

Помимо общего вывода о происхождении сырья для изготовления орудий русско-карельского типа из скальных массивов вблизи западного онежского побережья, анализ диаграмм позволяет сделать также некоторые более частные наблюдения. Несмотря на изолированное положение маркера образца из поселения Кунингусте, два других эстонских образца – орудия из поселения каменного века Акали и могильника Нового времени Тарту Якоби также заслуживают отдельного упоминания (см. рис. 4: 44–45). Почти на всех диаграммах (см. рис. 6) их маркеры располагаются очень близко к маркеру образца по- роды из каменоломни на горе Сампо, взятому непосредственно из скального массива, что, по всей видимости, позволяет говорить о происхождении сырья конкретно из данной каменоломни. При этом необходимо оговориться, что маркер второго образца породы из этой каменоломни, взятый из осыпи и вблизи другого участка скалы, располагается на значительном расстоянии как от маркеров упомянутых эстонских образцов, так и от другого образца из этой же локации. Как представляется, это следует связывать в первую очередь с неоднородностью геологической структуры самой скалы, в которой имеются различные прослойки.

Проанализированные образцы из мастерской Деревянное XVIII, располагающейся на удалении около 40 км от основного производственного центра в низовье р. Шуи (группа «Онего, отходы»), скорее всего, происходят из одного месторождения (см. рис. 6). Для исследованных мастерских из шуйского центра, наоборот, выявляется тенденция одновременного использования сырья из разных месторождений. Исключением здесь является только Шуя XXI, оба проанализированных образца из которой (№ 9 и 10), почти тождественные между собой и близки материалу из Деревянного XVIII (см. рис. 6). Впрочем, при крайне небольшом количестве изученных образцов нельзя исключать, что при увеличении выборки различия обнаружатся и в коллекции этих двух памятников. Также нужно учитывать, что сами эти различия могут быть связаны с использованием валунного материала наряду с кусками коренной породы. Материал валунов, подобранных в непосредственной близости друг от друга, может сильно разниться.

ВЫВОДЫ

При всех указанных нюансах результаты проведенного анализа подтверждают или, по крайней мере, не опровергают тезис о том, что несомненные орудия русско-карельского типа, изготовленные из пород вулканического происхождения, где бы они ни были найдены, созданы в одном производственном центре на побережье Онежского озера. Соответственно, на более отдаленные территории эти вещи распространялись путем обмена.

Список литературы Рубящие орудия русско-карельского типа в Карелии и Северо-Восточной Европе: геохимический аспект

- Гурина Н. Н. К вопросу об обмене в неолитическую эпоху // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 138. Торговля и обмен в древности. М.: Институт археологии РАН, 1974. С. 12-23.

- Желтова М. Н., Гусенцова Т. М., Кулькова М. А. Каменный инвентарь неолита и эпохи раннего металла памятника Охта 1 в Санкт-Петербурге (2008-2009 гг.) // Тверской археологический сборник. 2015. Вып. 10. Т. 1. С. 362-374.

- Жульников А. М. Энеолит Карелии: Памятники с пористой и асбестовой керамикой. Петрозаводск: ИЯЛИ КарНЦ РАН, 1999. 224 с.

- Кларк Дж. Г. Д. Доисторическая Европа: Экономический очерк. М.: Изд-во иностр. лит., 1953. 332 с.

- Светов С. А., Голубев А. И., Степанова А. В., Куликов В. С. Палеопротерозойские вулкано-плутонические комплексы Онежской структуры // Путеводитель геологических экскурсий XII Всероссийского петрографического совещания. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2015. С. 28-54.

- Тарасов А. Ю., Гоголев М. А. Сырьевая база энеолитической индустрии рубящих орудий региона Онежского озера (опыт геохимического исследования) // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 3 (164). С. 51-59.

- Тарасов А. Ю., Крийска А., Кирс Ю. Свидетельства обмена между населением Карелии и Эстонии в финальном каменном веке: По результатам археологического и петрографического изучения рубящих орудий русско-карельского типа с территории Эстонии // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2010. № 4. Сер. «Гуманитарные исследования». Вып. 1. С. 56-65.

- Филатова В. Ф. Русско-карельский тип орудий в неолите Карелии // Советская археология. 1971. № 2. С. 32-38.

- Фосс М. Е. Древнейшая история Севера европейской части СССР. (Материалы и исследования по археологии СССР. № 29). М.: Изд-во АН СССР, 1952. 280 с.

- Àyrâpaa A. Itâ-Karjala kivikautisen asekaupan keskustan. Tuloksia Kansallismuseon itâkarjalaisten kokoelmien tutkimuksista // Muinaista ja vanhaa Itâ-Karjalaa. Tutkielmia Itâ-Karjalan esihistoria, kulttuurihistorian ja kansankulttuurin alalta. Korrehtuurivedos. 1944. P. 53-73.

- Heikkurinen T. Itâkarjalaiset tasa- ja kourutaltat. Helsingin yliopiston arkeologian laitus. Moniste n:o 21. Helsinki: Helsingin yliopiston, 1980. 101 p.

- Sun S. S., McDonough W. F. Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. (A. D. Saunders, M. J. Norry, Eds.). Magmatism in the ocean basins // Geological Society London Special Publications. 1989. № 42. P. 313-345.

- Tarasov A., Nordquist K. Made for exchange: the Russian Karelian lithic industry and hunter-fisher-gatherer exchange networks in prehistoric north-eastern Europe // Antiquity. 2022. Vol. 96 (385). P. 34-50. DOI: https://doi.org/10.15184/aqy.2021.133