Рудно-геохимическая зональность эндогенных рудных месторождений как следствие распространённости, периодичности и термодинамических свойств элементов

Автор: Кокин А.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 3 (28), 2015 года.

Бесплатный доступ

Исследована рудно-геохимическая зональность эндогенных рудных месторождений Северо-Востока РФ. Установлено, что пространственно-временная зональность полигенных и полихронных месторождений может формироваться по правилу прямой или обратной стадийной зональности и подчиняется распространённости элементов на Солнце, в хондритах, земной коре. Последовательность элементов в ряду зональности сохраняется на уровне состава руд и примесей в минералах. На основе выделения частных рядов зональности в структурах эмпирически установленных обобщённых рядов по месторождениям может быть решена прямая и обратная задачи наличия или отсутствия наложенных процессов рудооб-разования, а также участия в нём разных источников металлов.

Эндогенные месторождения, зональность рудно-геохимическая, минеральные стадии, примеси в минералах, распространённость элементов, стандартная энтропия, солнце, хондриты, земная кора

Короткий адрес: https://sciup.org/147200948

IDR: 147200948 | УДК: 553.411.539.2(571.56) | DOI: 10.17072/psu.geol.28.43

Текст научной статьи Рудно-геохимическая зональность эндогенных рудных месторождений как следствие распространённости, периодичности и термодинамических свойств элементов

Постановка проблемы

В рудообразовании полигенных и по-лихронных месторождений, как известно, участвуют разные источники вещества, в том числе рудовмещающая среда [11], а минералообразование может происходить в условиях формирования прогрессивной или регрессивной зональности [16]. Это может сопровождаться пространственным совмещением различных по времени минеральных стадий и источников рудообра-зования на фоне усложнения геологической структуры и несомненно скажется на закономерности распределения элементов в составе рудных тел месторождений (зональности), поскольку каждая стадия ха- рактеризуется присущей ей ассоциацией элементов. Уповать на «универсальные» ряды геохимической зональности опасно, поскольку таковые являются статистическими и не могут учитывать конкретную историю развития как самой геологической структуры, так и полистадий-ного рудообразования [1, 10].

Цель исследования

Заключается в попытке найти общие закономерности при формировании зональности эндогенных рудных месторождений. Для этого в рамках принципа Ле Шателье-Бруна, первого и второго начала термодинамики была выдвинута гипоте- за: если система, сформированная в одну стадию рудообразования, перешла в устойчивое равновесие с окружающей средой, а с течением времени оказалась выведенной из него под влиянием каких-либо РТС-условий, то в ней возникнут процессы, направленные на компенсацию этого воздействия, и она перейдёт в иное состояние, которое можно зафиксировать не только в изменении состава руд и минералов, но и в рудно-геохимической зональности.

Поскольку рудно-геохимическая зональность рассчитывается на основе валовой оценки коэффициентов накопления элементов по падению или восстанию рудных тел, то, возможно, в одном сечении рудного тела могут быть зафиксированы аномально высокие концентрации элемента, участвующего в формировании геохимических ассоциаций нескольких стадий, а в другом - аномально низкие, но соответствующие верхнерудному сечению основной продуктивной стадии. В этом смысле рассчитанный ряд зональности нельзя использовать для достоверной оценки уровня вскрытия месторождения по тому или иному металлу, равно как по выбору надрудной и нижнерудной ассоциаций.

Но если в эмпирически установленном ряду рудно-геохимической зональности месторождения переранжировать элементы каким-либо другим способом, но отвечающим их фундаментальным свойствам, то возможны следствия. Например, если структура последовательности элементов в эмпирическом ряду зональности при таком ранжировании не нарушится, значит, рудное тело и зональность сформировались в одну стадию, из одного источника и никогда не подвергались каким-либо внешним воздействиям. Если структура зонального ряда изменится, то рудообра-зование происходило с участием различных источников и во столько стадий, сколько разрывов наблюдается в составе обобщённого эмпирического ряда зональности.

К фундаментальным свойствам хими- ческих элементов можно отнести величину их стандартной термодинамической энтропии, характеризующей меру необратимой диссипации энергии и относительную распространённость элементов разных уровней организации вещества (кларки), значение величины которых не всегда удаётся установить с необходимой точностью [6,15].

Методика и объекты исследований

Методика включает в себя выделение пространственно-временных стадий в ру-дообразовании и участие рудогенных элементов в формировании геохимической зональности в различных минеральных типах рудных месторождений; сравнение рудно-геохимической зональности с таковой, но рассчитанной по примесям минералов; исследование соответствия положения элементов в эмпирических рядах рудно-геохимической зональности с рядами, ранжированными по величине стандартной энтропии и относительной распространённости их в Солнечной системе, хондритах, земной коре.

Объекты исследований: золоторудные, полиметаллические, оловосеребряные проявления и месторождения, проявление марганцево-сульфидных (алабандиновых) руд в Восточной Якутии, золотосеребряная минерализация Северного Приохотья.

Процедура построения рядов рудногеохимической зональности

Под рудно-геохимической зональностью автор понимает пространственную (вертикальную, латеральную, по направлению разгрузки рудообразующих растворов или склонению рудной минерализации в рудных телах) закономерность распределения только тех химических элементов в составе рудной массы, которые непосредственно связаны с процессом ру-дообразования. Это означает, что в состав зональных рядов не должны включаться элементы, не связанные с формированием руд, поскольку геолога-практика прежде всего интересует закономерность пространственного распределения непосред- ственно рудогенных элементов в рудных телах, которые представляют интерес для оценки степени вскрытия оруденения на тот или иной комплекс металлов [2].

Для того чтобы быть уверенным в том, что построенный ряд рудно-геохимической зональности отражает действительное состояние закономерного пространственного распределения химических элементов в рудном теле (месторождении) необходимо (минимум) иметь: данные об этапности, стадийности минералообразования в составе руд месторождения; представление о пространственном совмещении или разобщении минеральных стадий по времени их образования и о том, с какой минеральной стадией (стадиями) связан(ы) искомый(е) элемент(ы), интересующий(е) геолога-практика, в какой части рудной колонны (низ, верх) он может образовывать максимальные концентрации; возможность выделить основные минералы-носители главных рудных и примесных элементов в стадиях рудооб-разования, которые могут составлять ряд рудно-геохимической зональности.

Методика составления обобщённых (эмпирических) рядов рудногеохимической зональности основывалась на сведении материалов по разрозненным сечениям опробования руд и на анализе примесей сквозных минералов рудообра-зования в этих же сечениях.

Обсуждение результатов исследования

В табл. 1 – 4 приведены обобщённые и частные ряды рудно-геохимической зональности различных минеральных типов эндогенных месторождений Восточной Якутии и Северного Приохотья, проран-жированные по величине стандартной энтропии S0 298 , относительной распространённости элементов на Солнце, в хондритах и земной коре.

Обобщённые (эмпирически установленные) ряды рудно-геохимической зональности исследуемых эндогенных месторождений приведены ниже. Ряды 1 – 7 рассчитаны по рудным сечениям месторождений, а 1.1 – 7.1 – соответственно по примесям в минералах этих месторождений. Стрелкой обозначены векторы вертикальной зональности от нижних к верхним структурно-гипсометрическим уровням. Жирным шрифтом выделены главные рудогенные элементы месторождений.

-

1. →(Bi) – Au – Sb – W – As – Сo – Ni – Mn – Zn – Cu – Pb – Ag

-

1.1 → (Bi) – Au – Sb – As – Сo – Ni – Mn – Zn – Cu – Pb – Ag

-

-

2. →(Mo) – W – (Sn) – Au,Te, Bi – As – Сo – Ni

-

2.1. → Bi – Au – (Sb, Ag) – Сo – Ni – Pb – Cu – Zn

-

-

3. → Bi – Sn – As – Co – Ni – Mn – Cu – Zn – Pb – Sb – Ag – In

-

3.1 . →Bi – Sn – Сo – Ni – Cu – Zn – Pb – In – Ag – Sb

-

-

4 . → Zn – Cu – Pb – Sn – Ge – Sb – Ag .

-

4.1 → (As, Сo, Ni) – Mn – Cu – Zn – Pb – Sn – (Ge) – Sb – Ag

-

-

5. →Mn – Cu – Zn – Pb – Ge – Ag – (Cd ) – (Hg)

-

5.1 Mn – Cu – Pb – Ge – Ag – Cd – (Hg)

-

-

6. → Zn – Pb — Au – Ag – As – Sb – (Hg)

-

6.1 → As – Sb – Ag – Au

-

-

7. → As – Сo – Ni – Cu – Zn – Sn – Pb – Mn – Sb – Ag – In

-

7.1 → As – Сo – Ni – Cu – Ga – Zn – Sn – Pb – Sb – Ag – Cd, In

-

Подробно процедуру выделения частных рядов и выявления её стадийности на основе обобщённой рудно-геохимической зональности рассмотрим только на трёх примерах, а расчёты для остальных объектов отразим в табл. 1 – 4.

Зональность полистадийной и поли-генной золоторудной минерализации (ряды 1 и 1.1 табл. 1) Нежданинского золоторудного месторождения в Восточной Якутии [5]. Оно представляет собой минерализованные зоны дробления и золотокварцевые жилы. Сформировалось среди обогащённой золотом (до 7 кларков), мышьяком (3 – 10 кларков), свинцом (2 – 5 кларков) рудовмещающей черносланцевой толщи ранней перми в ранний догранито-идный и поздний постгранитоидный (К1 – К2) этапы. С ранним догранитоидным этапом (по данным геологов Н.В. Белозерцевой и М.К. Силичева, впервые установившими эту закономерность на месторождении) связано образование ранней рассеянной золото-пирит-арсенопиритовой минерализации в минерализованных зонах дробления (МЗД). Золото в этой ассоциации находится в связанном состоянии с пиритом и арсенопиритом, концентрации в которых варьируются от 25 до 370 г/т. Со следующим этапом связан процесс нового дробления и перекристаллизации в МЗД раннего пирита и арсенопирита с высвобождением большей части золота в свободном состоянии в кварцевые прожилки МЗД и жилы. Последующие стадии рудообразования наложены на предыдущие. Это халькопирит-галенит-сфалеритовая, в которой золото чаще находится в срастании с галенитом и выделяется позже сульфидов стадии. Серебро концентрируется в этой стадии с галенитом и в меньшей степени со сфалеритом. И наконец, серебро-золотосульфоанти-монитовая (с наличием в ассоциации преимущественно сульфосолей свинца, серебра, сурьмы). Ближе к корневым фациям оруденения (полностью месторождение по золоту ещё не вскрыто) устанавливаются признаки антимонитовой, золото-сульфотеллуридной, шеелитовой минерализации с наличием примесей висмута в рудах при сохранении промышленных концентраций золота. Таким образом, геологи М.К. Силичев и Н.В. Белозерцева устанавливают пять разных по составу стадий минералообразования, хотя и не ис- ключают, что халькопирит-галенит-сфалеритовая и сульфоантимонитовая ассоциации представляют собой единую и заключительную золотосеребро-полисуль-фидную стадию. При этом эволюция источников золота во времени укладывается в схему [9]: золото из вмещающих пород концентрируется вначале в МЗД в составе пирита и арсенопирита (ранняя дограни-тоидная стадия); в последующую стадию в процессе динамотермального метаморфизма (под влиянием складчатости) пириты и арсенопириты испытывают перекристаллизацию с высвобождением большей части свободного золота в кварцевые прожилки и жилы МЗД; в гранитоидную стадию источником золота могли являться тепловые гидротермальные потоки, пространственно связанные с кислым магматизмом. Таким образом могло формироваться полигенное и полихронное золоторудное Нежданинское месторождение.

Зная общую региональную закономерность пространственного распределения минеральных ассоциаций относительно плутонов в Верхоянской геохимической провинции [11] с переходом золотосуль-фотеллуридной к антимонитовой, золото-пирит-арсенопиритовой, сереброполи-сульфидной и серебросульфоантимонито-вой, можно представить себе гипотетический ряд зональности, который мог бы проявиться на Нежданинском месторождении с учётом тех минеральных и геохимических ассоциаций, какие эмпирически установлены в составе руд месторождения от нижних к верхним гипсометрическим уровням и в направлении от рудогенерирующего плутона. А именно: W, Sb1, Au1, Bi (золотосульфотеллуридная) – Au, As, Co, Ni, Mn (золото-пирит-арсенопири-товая) - Cu, Zn, Pb1, Ag1, Au2 (золото-серебро-полисульфидная) - Си, Zn, Pb2, Sb2, Ag2, Au3 (золотосеребросульфоанти-монитовая). Поскольку золото на месторождении установлено во всех минеральных типах (в соответствующей стадии оно выделено порядковым номером в геохимических ассоциациях, в том числе Sb, Ag, Pb), то это и определило крупные за- пасы золота в Нежданинском месторождении.

Располагая данными о составе примесей в минералах рудных стадий [17,11], их можно поместить в ту часть ряда, где находятся их главные минералы-носители. В пирите и арсенопирите это Co, Ni, Au, Pb, Zn, Cu, редко Sb, незначительные концентрации Ag. В галенитах и сфалеритах тот же набор примесей, исключая Co, Ni, но с наличием Mn (он преимущественно входит в состав пирита, арсенопирита, а также сфалерита), в сульфоантимонидах – Au, Pb, Zn, Cu, Sb, Ag. Таким образом, исключив сквозные элементы в минеральных стадиях, кроме золота, серебра и сурьмы, обобщённый ряд пространственной зональности по ассоциациям элементов мог бы выглядеть так: W, Bi, Sb – Au1, As, Co, Ni, – Mn, Cu, Zn, Pb1, Au2, Ag1 – Au3, Sb2, Ag2. Ряд оказывается близким к обобщённым эмпирическим рядам ( 1 и 1.1 ), построенным по результатам опробования руд и примесям в пирите. Этот факт сам по себе является весьма любопытным. В специфических условиях развития рудно-магматических систем однотипность, направленность рудно-геохимической зональности может проявляться на разном уровне организации геологических тел: региональном (на уровне Верхоянской геохимической провинции), в составе руд месторождения, в примесном составе минералов. Ниже эту закономерность можно проследить на примере других месторождений провинции (табл. 1 – 4).

Обобщённый ряд рудногеохимической зональности ( 1 ) по восстанию рудной зоны №1 установлен по величине коэффициента накопления элементов в интервале 850 м. Стрелкой (здесь и в последующих рядах) показано направление вектора зональности.

Дальнейшая процедура связана с решением задачи построения частных геохимических рядов на основе эмпирически установленной обобщённой зональности по руде (1) и примесям в пирите (1.1). Для этого элементы обобщённых рядов зональности 1 и 1.1 ранжируются по величине стандартной энтропии S0298 (табл. 1). Смысл такого ранжирования заключается в определении направления вектора изменения стандартной энтропии элементов при формировании рудно-геохимической зональности, полагая, что непрерывность рудообразования сопровождается однонаправленным понижением или повышением энтропии в зависимости от регрессивного или прогрессивного процесса, а при участии наложения разных стадий во времени эта однонаправленность может быть нарушена.

Сохраняя эмпирически установленные (снизу-вверх рудной зоны) направления векторов зональности 1 и 1.1 , выделим те части рядов, которые подчиняются увеличению или уменьшению значения S0 298 элементов. Получаем частный ряд (правая часть табл. 1) ассоциации, согласующийся с эмпирически установленным вектором зональности: →Bi(56,9) – Au (47,45) – Sb(42,44) – W(32,76). В скобках – значение S0 298 элементов. Далее последовательность изменения S0 298 в обобщённом ряду прерывается на мышьяке и начиная с него закономерно уменьшается в том же направлении вектора: →As(35,1) – Сo(30,4) – Ni(29,86) — Mn(29,33) . Продолжая подобную процедуру ранжирования остальной части обобщённого ряда по S0 298 , заметим, что следующая ассоциация в нём меняет свой вектор изменчивости S0 298 на противоположный: ← Cu(33,3) – Zn(41,9) – Ag(42,69) – Pb1(64,9). Положение Ag в ряду более чем оправдано, поскольку оно устанавливается в примесях галенита, сфалерита и имеет собственные минералы в составе поздней сульфоантимонитовой ассоциации, которая в обобщённом ряду зональности просто не может быть выделена в силу того, что ряд зональности рассчитывался по коэффициенту валового накопления элементов в рудной зоне.

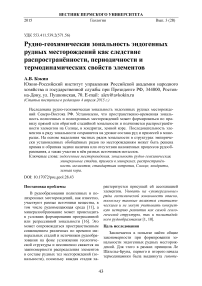

Таблица 1. Обобщённые и частные геохимические ряды зональности эндогенных рудных месторождений. Элементы ранжированы по величине (в скобках) стандартной энтропии S0 298 , дж/моль·град [14]

|

Обобщённые ряды геохимической зональности |

Частные ряды геохимической зональности |

Zn(41,9) – Pb(64,9) – In (58,1) – Ag (42,69) – Sb(42,44)

|

←Cu – Zn –Ag – Pb

→Pb – Zn – Cu

← Cu – Zn – Pb; ← Sb – Ag – In

←Cu – Zn – Pb; ← Sb – Ag – In 4 . →Cu — Zn – Pb; ← Sn – Sb,Ge – Ag

→ Ge – Ag – Cd – Hg

|

Частные ряды зональности, установленные по примесям в пиритах, отличаются от обобщённого ряда рудногеохимической зональности только тем, что первый и второй ряды по примесям выстраиваются в единый непрерывный ряд изменения S0 298 , а третий – выглядит обратным по отношению к первым.

В рамках принятой гипотезы и процедуры ранжирования обобщённого ряда по S0298 попытаемся восстановить историю формирования геохимических ассоциаций элементов, строго следуя рангам S0298, с привязкой к составу примесей в установленных эмпирически стадиях минералообразования.

Ассоциацию геохимического ряда → Bi(56,9) – Au1 (47,45) – Sb1(42,44) – W(32,76) оставим без изменения, поскольку ранги элементов соответствуют установленному обобщённому эмпирическому ряду зональности с учтёнными примесями.

Таблица 2. Обобщённые и частные геохимические ряды зональности эндогенных рудных ме-сторождений.Элементы ранжированы по величине распространённости элементов на Солнце (в скобках) относительно Si=106 (по Г. Зюсс и Г. Юри [13])

|

Обобщённые ряды геохимической зональности |

Частные ряды геохимической зональности |

|

|

Выделим Аu1 и Sb1 порядковыми номерами по принадлежности к первой ассоциации. Тогда к следующей ассоциации необходимо добавить Au2, потому как As, Co, Ni, Mn в основном концентрируются в золото-пирит-арсенопиритовой ассоциации, содержащей эти элементы. Отсюда ряд этой ассоциации должен быть таким: → Au2(47,45) – As(35,1) – Сo(30,4) – Ni(29,86) — Mn(29,33). Место золота в ряду по величине S0298 может быть определено только перед As. Частный ряд имеет аналогичный по направлению вектор зональности, что можно интерпретировать как единонаправленный, но дискретный процесс рудообразования [4], пространственно связанный с единым источником вещества, но с разной подвижностью элементов (чем выше значение S0298 элемента, тем выше способность его к рассеянию). Продолжая подобную процедуру ранжирования остальной части обобщённого ряда по S0298, заметим, что следующая ассоциация в нём меняет свой вектор на противоположный относительно первого и второго частных рядов: ← Cu(33,3) – Zn(41,9) – Ag1(42,69) – Pb1(64,9), что можно интерпретировать либо как инвер- сию направления рудоотложения под влиянием различных структурнотектонических факторов, либо объяснить влиянием другого источника, например, смешением эндогенного источника с источником металлов вмещающих пород.

Таблица 3. Обобщённые и частные геохимические ряды зональности эндогенных рудных месторождений. Элементы ранжированы по распространённости элементов (в скобках) в хондритах [3], г/т (по А.П. Виноградову, 1962)

|

Обобщённые ряды геохимической зональности |

Частные ряды геохимической зональности |

|

←Mn — Cu – Zn – Pb – Ag

← Mn – Cu – Zn – Pb – Ag

→ Pb – Zn – Cu

Sb – Ag

← Ge – Sn – Sb – Ag

– Pb ; ← Mn – Sb – Ag – In

|

Золотосеребросульфоантимонитовая ассоциация, скрытая в обобщённом эмпирическом ряду зональности, формирует свой ряд, который по направлению вектора зональности является сходным с предыдущим. В ассоциации доминируют сульфосоли Ag, Pb, Sb. По минералогическим данным Au и Ag в стадии чаще устанавливаются в срастании с галенитом и сульфосолями свинца, что и определяет их положение в ряду, ранжированном по S0 298 : ← Pb2(64,9) – Au3 (47,45) –

Ag2 (42,69) – Sb2(42,44) . Порядковыми номерами обозначим принадлежность элементов к этой стадии. Таким образом, в структуре обобщённого эмпирического ряда зональности не устанавливается участие в рудообразовании двухстадийных Pb, Ag, трёхстадийного – Au и двухстадийной сурьмы, если не воспользоваться процедурой дополнительного ранжирования эмпирического установленного ряда зональности элементов по величине S0 298 .

Таблица 4. Обобщённые и частные геохимические ряды зональности эндогенных рудных месторождений. Элементы ранжированы по распространённости элементов (в скобках) в земной коре [3], г/т (по А.П. Виноградову, 1962)

|

Обобщённые ряды геохимической зональности |

Частные ряды геохимической зональности |

Ag (0,07)

|

← Mn – Zn – Cu – Pb – Ag

← Mn – Zn – Cu – Pb – Ag

→ Pb – Cu – Zn.

– Ag

|

Частные ряды зональности 1 и 1.1 в табл. 1 приведены без описанной выше процедуры участия элементов в различных стадиях минералообразования, но и в них отражается разнонаправленность векторов зональности во вскрытой сложной динамике рудообразования.

По данным исследования минералогии и геохимии месторождения М.К. Силиче-вым и Н.В. Белозерцевой впервые были обнаружены промышленные блоки, сформированные по правилу прямой и обратной зональности именно в рамках поли-сульфидной и сульфоантимонитовой стадий. Задолго до прецизионных изотопных исследований [7], указывающих на наличие в месторождении двух разновозрастных свинцов, был установлен факт при-вноса части золота из боковых терригенных пород, отличающихся высоким региональным кларком Au, As именно в догра-нитоидную стадию [8].

Зональность золотосеребряной минерализации (ряды 6 и 6.1). Рассмотрена на независимом примере изучения рудномагматических систем Северного Приохо-тья и зональности, выявленной по примесям в пиритах месторождения Дальнего по материалам [13]. Эти ряды также достаточно хорошо согласуются с обобщён- ными и частными эмпирическими рядами, ранжированными по значениям S0298 и распространённости их в составе Солнца, хондритах и земной коре. Однако есть нюанс, которой не согласуется с рядом установленной эмпирической зональности рудно-магматической системы. Зональность, установленная Р.Г. Кравцовой по примесям в пирите (6.1), даёт основание усомниться в положении ртути в эмпирическом ряду 6 рудно-магматической системы. Если её положение в ряду изменить (поскольку свойства ртути в ряду Zn – Cd – Hg близки в периодическом законе Д.И. Менделеева) и представить его как Zn – Pb – Hg – Au – Ag – Sb – As, то верхняя часть ряда приобретает обратный вектор по отношению к ряду, рассчитанному по примесям пирита, меняя местами Sb и As в ряду 6. Кстати, Sb и As, обладающие близкими свойствами в таблице Д.И. Менделеева, также располагаются в одном ряду. Это полностью согласуется с рядом зональности, ранжированным по S0298 и рассчитанным Р.Г. Кравцовой для месторождения Дальнего, который в полной мере согласуется со свойствами элементов зонального ряда As и Sb, Ag и Au в периодическом законе Д.И. Менделеева.

Зональность полисульфидной индий-серебро-олово-свинец-цинк-марганцевой минерализации. Изучена автором на примере уникальных массивных алабандиновых руд месторождения Высокогорного (Восточная Якутия), представленного многочисленными крутопадающими субмеридиональными секущими жилами, жильными зонами [12]. Локализованы среди позднепермских терригенных пород (обогащённых Mn до 3 – 5 кларков) и риодацитов К1 – К2. Минерализация сформирована в несколько стадий. Ранняя представлена пирит-пирротин-галенит-сфале-ритовой с касситеритом и станнином минерализацией, средняя – связана с формированием собственно марганцевой минерализации, на 92 – 98% состоящей из моносульфида марганца (алабандина) с наличием в ней вкрапленной поздней ассоциации сульфоантимонидов, цинка, свин- ца, меди, олова, серебра, сурьмы и индия. Индий представлен более чем десятком индиевых минералов различной размерности. Концентрации марганца в составе руд от нижних к верхним уровням в жилах варьируют от 49 до 67%, суммы свинца и цинка – до 2%, кадмия – до 7 кг/т, индия – от 32 до 1204 г/т [12,19]. Вертикальный размах алабандиновой минерализации в рудном поле установлен в диапазоне 430 м. Минералогическая зональность (по восстанию жил) характеризуется сменой массивных существенно пирит-пирротин-галенит-сфалеритовых руд, быстро переходящих в массивные руды с вкрапленной минерализацией алабандина, вплоть до формирования массивных алабандиновых руд в жилах и жильных зонах, прослеживающихся в рудном поле до 6,5 км.

Обобщённые ряды рудно-геохимической зональности установлены по рудным сечениям ( 7 ) и примесям в алабандине ( 7.1 ). В табл. 2 – 4 те же ряды ранжированы по значениям S 0 298 и распространённости элементов на Солнце, в хондритах и земной коре.

В частном ряду ( 7 ), ранжированном по S 0 298 , проявлены все три стадии в составе основных примесей ранней ассоциации As, Co, Ni, средней – Cu, Zn, Sn, Pb и в поздней – Mn, Sb, Ag, In. В ряду зональности, ранжированном по примесям в алабандине, ситуация не меняется за исключением того, что в частные ряды вклиниваются примеси галлия и кадмия, которые невозможно было выявить в результате расчёта зональности по рудным сечениям. В рядах, ранжированных по распространённости элементов на Солнце и в земной коре, меняются местами Cu и Zn, что, очевидно, связано с неточной оценкой их кларков, поскольку ранжированием по величине стандартной энтропии и по распространённости в хондритах их положение не нарушается.

Отметим другую важную особенность структуры частного ряда 7.1 . Элементы второй и третьей стадий минералообразования образуют ассоциацию Zn, Cu, Ga, Cd, In, Ag, располагающуюся в таблице

Д.И. Менделеева в 5, 7-м рядах и 1,2,3-й группах. Третья особенность состоит в том, что если ранняя ассоциация элементов As, Сo, Ni формирует ряд в направлении уменьшения энтропии элементов, то зональный ряд ассоциации элементов средней и поздней стадий, напротив, – в направлении повышения их энтропии . Такое состояние формирования рядов прямой и обратной зональности может быть связано с влиянием как различных источников металлов при формировании руд, так и с влиянием разнонаправленных (прямых или обратных) многостадийных процессов, с изменением как термодинамических, так и физико-химических параметров рудоформирующих систем.

Анализ частных и обобщённых рядов рудно-геохимической зональности изученных месторождений и проявлений даёт возможность выделить некоторые особенности их структуры. А именно: вне зависимости от типов месторождений во многих из них выделяются ассоциации, образующие одинаковые или близкие кластеры: Bi – Sb – As; As – Co – Ni; Mn – Cu – Zn – Pb; Sb – As – Ag; Au – Ag; с нюансами: Ge – Sn – Pb; Ga – In; Cu – Zn – Ga – Ge, которые могут быть вложены друг в друга или образовывать синтетические структуры рядов [11], сообразуясь со свойствами элементов в периодическом законе Д.И. Менделеева.

Выводы

-

1 .Ряды рудно-геохимической зональности полигенных и полихронных эндогенных месторождений могут формироваться под влиянием однонаправленных (одностадийных) или разнонаправленных (прямых или обратных) многостадийных процессов с изменением как термодинамических, так и физико-химических параметров рудоформирующих систем. Это приводит к появлению разных рудных минеральных ассоциаций с разным примесным составом, которые могут быть пространственно (в рудных телах и месторождении в целом) разобщены или совме-

- щены. Причины дискретно-волнового (прогрессивного или регрессивного) механизма формирования блоков с векторами прямой и обратной зональности в рудных телах могут быть разные: структурнотектонические, изменение РТС-условий в ходе рудообразования, структурнотекстурные особенности самой рудовмещающей среды, эволюция самих источников рудообразования и др.

-

2 .Информация о косвенном влиянии различных процессов на рудообразование может быть установлена при новом ранжировании элементов в составе эмпирически установленных обобщённых рядов рудно-геохимической зональности месторождения по одному или совокупности нескольких фундаментальных показателей, например, стандартной энтропии S0 298 , относительной распространённости элементов (кларков) на Солнце, в хондритах, земной коре, которые разбивают эмпирические ряды на частные в строгом соответствии с влиянием во времени различных факторов на рудообразование и могут быть сопоставимы с минеральными стадиями. Если ряд эмпирически установленной рудно-геохимической зональности элементов полностью согласуется с рядом, ранжированным по одному или нескольким вышеотмеченным показателям, то ру-дообразование происходило в рамках единого этапа и одной стадии рудообразова-ния. Если не согласуется, то руды месторождения формировались во столько стадий, сколько разрывов рудогенных ассоциаций элементов обнаруживается в составе эмпирически установленного обобщённого ряда рудно-геохимической зональности. При этом наиболее чувствительным методом выделения частных рядов в обобщённых рядах рудногеохимической зональности является зональность, установленная по примесям сквозных минералов стадий рудообразо-вания.

-

3. Наличие пространственно совмещенных стадий минералообразования накладывает ограничения на возможность оценки глубинного прогноза любого эндо-

- генного оруденения с использованием обычного метода расчёта рудногеохимической зональности по относительной величине коэффициента накопления элементов с выбором индикаторных отношений уровня вскрытия месторождения, поскольку низ одной продуктивной стадии может совпадать с верхом другой, содержащей искомый элемент прогноза, и т.д. 4.Поскольку при ранжировании элементов в эмпирически установленных рядах рудно-геохимической зональности сохраняется та же последовательность относительно их распространённости на Солнце, то причина сохранения такой закономерности может быть связана не только с фундаментальными термодинамическими свойствами элементов (например, стандартной энтропии, энергии Гиббса и т.д.), но с порядком и периодичностью синтеза ядер химических элементов в звёздах. 5.Вне звёзд во времени и пространстве в последующих процессах химической, физико-химической дифференциации вещества относительная распространённость атомов химических элементов сохраняется на разном уровне его организации: в метеоритах, земной коре, рудах, примесях минералов и не может быть изменена, поскольку это изменение касается только электронных оболочек атомов, но не самих ядер атомов. Эта распространённость может быть изменена только под влиянием ядерных процессов, например, радиоактивности.

-

6 .На основе п. 5 можно постулировать положение, что отношения средних концентраций атомов элементов вне зависимости от уровня организации вещества будут сохранять примерно тот же порядок, который заложен при синтезе их ядер в звёздах.

-

7 .Химические элементы в рядах рудногеохимической зональности могут группироваться в ассоциации (кластеры) с близкими свойствами структуры периодического закона Д.И.Менделева.

Список литературы Рудно-геохимическая зональность эндогенных рудных месторождений как следствие распространённости, периодичности и термодинамических свойств элементов

- Барсуков В.Л., Григорян С.В., Овчинников Л.Н. Геохимические методы поисков рудных месторождений. М.: Наука, 1981. 347 с.

- Белозерцева Н.В., Кокин А.В., Сличев М.К. Основные принципы прогнозирования и оценки золотого оруденения в терригенных толщах//Геология, методы поисков и разведки месторождений металлических полезных ископаемых/ВИЭМС. М., 1987. Вып. 2. С. 7-12.

- Войткевич Г.В., Кокин А.В., Мирошников А.Е. Прохоров В.Г. Справочник по геохимии. М.: Недра, 1990. 480 с.

- Гамянин Г.Н. О прерывистости процесса минералообразования в месторождениях золото-кварцевой формации//Рудообразование и его связь с магматизмом. М.: Наука, 1972. С. 203-214.

- Гамянин Г.Н., Бортников H.C., Алпатов В.В. Нежданинское золоторудное месторождение -уникальное месторождение Северо-Востока России. М.:ГЕОС, 2000. 227с.

- Григорьев Н.А. О кларковом содержании химических элементов в верхних частях континентальной коры//Литосфера. 2002. №1. С. 61-71.

- Кокин А.В. Новые данные по золотоносности осадочных пород юго-восточного обрамления Сибирской платформы//ДАН СССР. 1990. Т.313, № 3. С. 697-699.

- Кокин А.В. Эволюция источников металлов при формировании эндогенных рудных месторождений (на примере рудной провинции Юго-Восточной Якутии): докт.дис. Новосибирск, 1990. 300 с.

- Кокин А.В. Ряды минералогической зональности в структурах Южного Верхоянья (Якутии)//Зап. Всесоюз. мин. об-ва. 1999. Т.128, №2. С.12-23.

- Кокин А.В. Оценка перспективности рудных объектов. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2005. 383 с.

- Кокин А.В., Слаев В.И., Батурин А.Л. Алабандин Якутии -новый минеральный тип промышленного оруденения марганца. Ростов-на-Дону: Ростиздат, 2011. 208 с.

- Кравцова Р.Г. Геохимия и условия формирования золото-серебряных рудно-магматических систем северного Приохотья: автореф. докт. дис. Иркутск, 2005. 23 с.

- Краткий справочник физико-химических величин/под ред. К.П. Мишенко и А.А. Равделя. Л.: Химия, 1974. 200 с.

- Ронов А.Б., Ярошевский А.А., Мигдисов А.А. Химическое строение земной коры и геохимический баланс главных элементов. М.: Наука, 1990. 180 с.

- Рундквист Д.В., Неженский И.А. Зональность эндогенных месторождений. М.: Недра, 1975.182 с.

- Силичев М.К. Зональность распределения примесей в кварцах, арсенопиритах и галенитах золоторудного месторождения//Геохимия. 1981. №3. С. 379 -385.

- Чернышов И.В., Бортников H.C., Чугаев А.В. и др. Источники металлов крупного орогенного Нежданинского золоторудного месторождения (Якутия, Россия): результаты высокоточного изучения изотопов свинца (МС -ГСР-MS) и стронция//Геология рудных месторождений. 2011. Т.53, №5. С. 395 -418.

- Ярошевский А.А. Геохимия и ее проблемы (рубеж XX-XXI веков). М.: Изд-во МГУ, 2012. 52 с.

- Silaev V.I., Piskunova N.N., Lutoev V.P., Ko-kin A. V., Kiseleva D. V. Nev potentially industrial type of indium sulfide-manganese ore//Indium: Properties, Technological Applications and Health Issues. 2013. New York. С. 261-284.