Русский полнофигурный деисусный чин: списки и стеммы. Святитель Василий Великий и левый мученик

Автор: Хлебников Денис Владимирович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Научная полемика

Статья в выпуске: 4 (87), 2019 года.

Бесплатный доступ

В центре проблематики статьи стоит вопрос о роли образцов в русской иконописи. На большом, разнообразном и распространенном материале ростовых деисусных икон рассматривается проблема копирования и возможности генеалогического исследования иконных изображений. Действие разворачивается на поле существующих в искусствознании представлений о тотальном копировании и едином происхождении большинства русских ростовых деисусных изображений, и особенно - возможности выстроить их «генеалогическое древо». Затронут вопрос о роли деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля как иконографического образца для других русских деисусов через иконостасы Владимирского Успенского собора и Троицкого собора Сергиевой лавры в виде промежуточных звеньев. Новация предлагаемого подхода состоит в сопоставлении прорисей контуров рисунка рассматриваемых иконных изображений, что позволяет наглядно представить рисунок во всех деталях и оценить степень иконографической близости и возможной «генетической» связи этих икон: использования одной как образца для другой. Исследование проводится на материале икон святителя Василия Великого и святых мучеников.

Деисусный чин, иконография, текстология, стемма, иконная прорись

Короткий адрес: https://sciup.org/140246740

IDR: 140246740 | DOI: 10.24411/1814-5574-2019-10067

Текст научной статьи Русский полнофигурный деисусный чин: списки и стеммы. Святитель Василий Великий и левый мученик

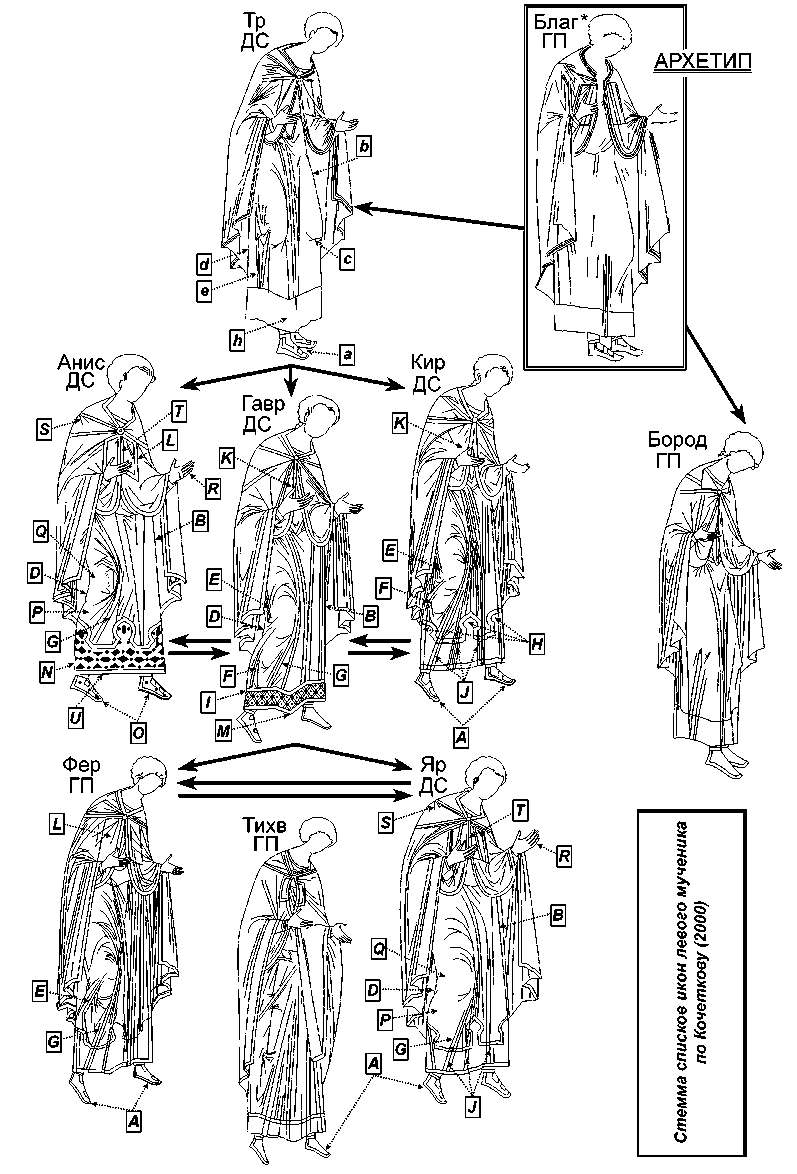

Данная статья посвящена анализу генеалогии деисусных икон и отражающих ее стемм, полученных в результате работы И. А. Кочеткова [Кочетков, 2000], совершившего попытку «взглянуть на отдельную икону как на список определенного текста и применить в анализе иконографии разработанные в текстологии понятия» [Кочетков, 2000, 442]; она получила оценку как «детально разработанная генеалогическая классификация иконографии изображений, входящих в деисусную композицию» [Пуцко, 2010, 315; Пуцко, 2011, 26].

И. А. Кочетков делает фундаментальный вывод о «всеобщем использовании образцов», которые «копировались довольно точно»; «судя по иконам деисусного чина, пользуются образцами все русские художники [! — Авт. ]» [Кочетков, 2000, 454, 455]. При этом «работа иконописцев по образцу позволяет использовать при изучении иконографии некоторые методы текстологии, в частности метод [! — Авт. ] построения генеалогических схем, или стемм. Стемма наглядно показывает движение иконографии, наличие родственных связей между иконами» [Кочетков, 2000, 455].

Стеммы прилагаются; иллюстраций к ним, однако же, никаких нет, что является громадным минусом для статьи, специально посвященной изображениям и вопросам их близости и «родства»: представить фактологию, отследить ход мысли, проверить выводы и оценить достоверность достигнутых результатов без проведения собственного независимого исследования — труда, требующего почти нечеловеческой любознательности и такого же упорства, — оказывается совершенно невозможным

(особенно потому, что часть упоминаемых икон не издана и не экспонируется); невозможна и сколько-нибудь доказательная полемика. Эта работа была, однако, проделана.

И. А. Кочетков находит, что для большинства русских деисусных икон «единственным архетипом» были иконы Благовещенского собора Московского Кремля, — положение, нигде им не доказываемое ; эти образцы, по его мнению, подвергались переработке, заключавшейся в основном в упрощении , в результате чего была выработана особая редакция иконографии, которая служила затем протографом для остальных икон. Такой редакцией он считает иконы из Владимирского Успенского собора.

Заметим, что идея о Благовещенском чине как образце для владимирского «Васильевского», а того — для остальных, была выдвинута еще И. Э. Грабарём, поддержана В. Н. Лазаревым и другими исследователями; И. А. Кочетков, собственно, идет в русле общепринятой гипотезы , со временем закостеневшей едва ли не в догму, и взявши ее, несомненно, за основу, лишь старается продолжить ее уже на уровне графики конкретных икон; анализ здесь полностью подчиняется наперед высказанной идее.

Именно из положения об исключительной роли Благовещенского чина и атрибуции Феофану Греку исходят и априорные и нигде не доказываемые положения о том, что сам автор Благовещенского чина «образцами не пользовался», и об «упрощении» графики икон этого чина и беспомощном «копировании» их русскими иконописцами.

Широко известно свидетельство Епифания Премудрого о Феофане [Вздорнов, 1983, 42–43], что «никогдаж нигдѣж на ѡбразцы видяще его когда взирающа. ꙗкож нѣцыи наши творят иконопиⷭцы», т. е. в отличие от « некоторых наших иконописцев». И. А. Кочетков, превратно толкуя это сообщение, делает совершенно ложный вывод, что Феофан-де образцов не признавал вообще (что противоречило бы византийской теории иконного образа; в действительности же Феофан, будучи опытным мастером, держал образцы в голове и не имел нужды в поминутной сверке с подлинниками и другими иконами). А все русские («следование образцам — свойство именно русских иконописцев» [Кочетков, 2000, 455]) только и делали, что рабски повторяли (и в первую очередь — Феофана: ведь он — «мудрок преславный» и т. д.) и, не в силах скопировать, упрощали.

Следует еще добавить, что Благовещенский чин создавался, как известно и с чем согласны абсолютно все исследователи, не одним, а несколькими мастерами. И в целом — разумеется, его авторы используют иконографические типы и даже повторяют детали, наличные в более ранних византийских и даже русских произведениях.

Но несмотря на некоторые ошибочные общие теоретические установки и методологические шероховатости1, всю работу И. А. Кочеткова нельзя сбрасывать со счетов сразу; представляется небезынтересным рассмотреть восстановленную им генеалогию иконных изображений в деталях: к (некоторым) верным результатам теоретически возможно прийти исходя и из ложных предпосылок.

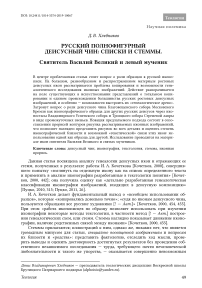

Чтобы разобраться подробнее в материале И. А. Кочеткова и представить «движение иконографии, наличие родственных связей между иконами», выраженные в стем-мах, дополним последние прорисовками-кальками рисунка обсуждаемых памятников: только прорись позволяет ясно представить все особенности рисунка, поскольку она идеально подходит для сравнения именно иконных изображений с их плоскостностью и четкими контурными линиями.

Как и в рассматриваемой статье, памятники зашифрованы2; шифруются также изображаемые лица; шифр в тексте выделен; ключ см. в конце статьи. Шифр чина на иллюстрациях располагается вверху; внизу — указание на изображенное лицо; в тексте нижняя часть шифра дается через «слэш» [/].

Изображения, как правило присутствующие в ростовом деисусе: Спас, Богородица, Предтеча, архангелы, апп. Петр и Павел, свтт. Василий Великий и Иоанн Златоуст, — ввиду узнаваемости и постоянного положения в деисусе — не имеют нижней части шифра на иллюстрациях1 . Иконы столпников, не являющиеся собственно деисусными по иконографии, не учтены. Уточнения датировок не приводятся намеренно, утраты рисунка не восстанавливаются. Шифры на прорисях руинированных памятников, где законченную полноценную обрисовку рисунка сделать невозможно или требующие доработки, отмечены астериском [*].

Рассмотрим описания генеалогии икон по И. А. Кочеткову на примере изображений свт. Василия Великого и «левого мученика», — а также приведем свои собственные наблюдения и соображения.

Свт. василий великий

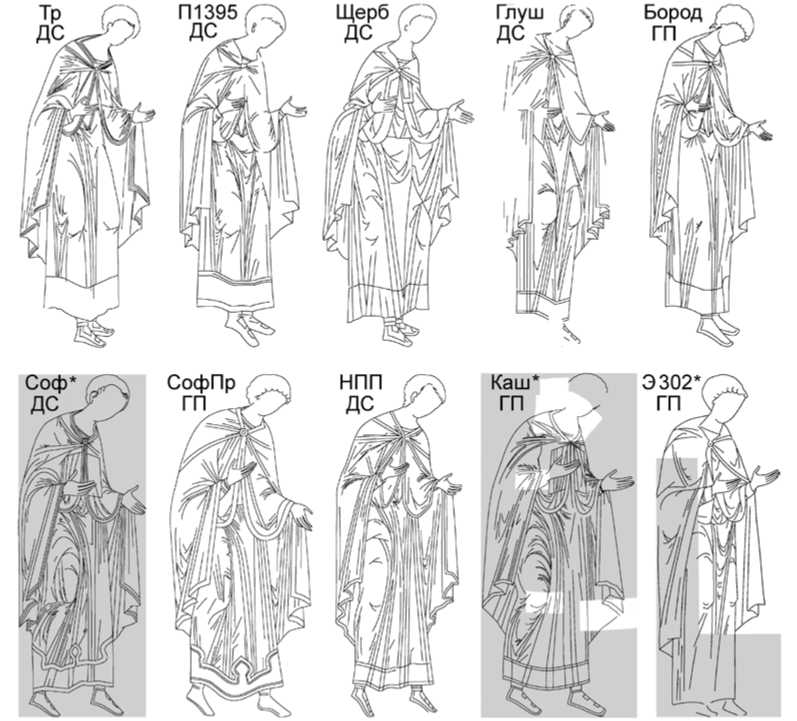

Рассматривается 6 икон. Согласно описанию и стемме, соотношения их таковы: 1) архетип «всех без исключения [! — Авт. ]» икон — Благ.,\ к которому восходит 2) Тр., — протограф «всех остальных русских икон [! — Авт. ]», вносящий « некоторые изменения…; образ приобретает типические [? — Авт. ] черты, все индивидуальное исключается , рисунок упрощается [курсив мой. — Авт.]». Его «копирует» икона 3) фор., « точной копией [? — Авт. ]» которой является 4) Кир. От фор. происходит еще 5) Глуш., а от Кир. — 6) Бород. [Кочетков, 2000, 453, ил. 17].

Однако данное соотношение списков ( Рис. 1 ) никак не возможно: признак, исчезнувший в промежуточном списке, не может вновь появиться в последующих ;

прямая постановка ног и соответствующее расположение «источников» на подризнике в Благ. (a), — исчезнув в Тр. и фор., где одна нога отставлена в сторону и поставлена на носок (β), а ступня другой сдвинута от переднего края подризника (β’), — не могли бы вновь появиться в Кир. (а’) и Бород.

При этом в Благ., Кир. и Бород, нижний край стихаря лежит на ступнях, а в Тр. и фор. (и Глуш. ) — в этом месте висит отвесно, не доходя до ступней ( γ ), но зато край стихаря лежит на отставленной ступне с другой стороны, слева ( от зрителя , так далее везде ).

Край фелони под кодексом образует три складки в Благ. ( 5 ), Кир. и Глуш.; между ними не могут стоять Тр. и форе где их по две ( Е ) (особенно если говорить именно о «копировании»). Епитрахиль перекрывает палицу в Благ., фор., Бород. ( Z ); между ними стоят списки и Кир. , где этого признака нет.

не может стоять между а) и Кир. и б) и Глуш. так, как это показано на стемме; это видно по мелким деталям:

тупой внутренний угол, образованный краем фелони в ее нижней части сзади в Тр., Кир. и Глуш. ( п ), — в фор. исчезает ( 0 );

рисунок складок на колене отставленной ноги в Тр. и Глуш. ( I ) — принципиально одинаков (в верхняя часть скрыта палицей и не видна — как и на некоторых других иконах, — поэтому не может быть первична), а в — иной ( κ );

в пропадает участок фелони, видимый между кодексом и омофором на плече в Тр., Кир. и Глуш. ( А )5.

Последняя деталь есть и в Бород. ; не может, т. о., стоять между нею (и Кир. ) — и

Икона Бород. попала в этот ряд, видимо, совершенно случайно, и ее пришлось выводить из Кир. не потому, что эти памятники как-то особенно близки, — а потому (при, несомненно, заранее взятой установке: вывести все из одного единого общего источника, причем по одной заданной линии), что остальные названные иконы отличаются от Бород. еще сильнее . Отличия ее от Кир. и других икон в стемме довольно велики, и говорить о «копировании» здесь не приходится никак; эти отличия не являются следствием «упрощения» или, напротив, «развития». Здесь следует предположить либо дополнительный источник, либо совсем иное происхождение.

Ни из чего не следует, что «архетипом» является Благ. (это, несомненно, заранее заданная установка ). Совершенно не очевидно, что самый близкий к Благ. список из числа названных — тр. , а не, напр., Кир. (разница в рисунке здесь, казалось бы, гораздо меньше ); а та же икона тр. — ничем не ближе к Благ. , чем, напр., фер. 6 Нет нигде и никакого « упрощения рисунка » сравнительно с Благ. ; субъективно, бездоказательно и вообще некорректно в данном контексте и высказывание об исключении «всего индивидуального» (!?). Нет упрощения (и закономерностей, говорящих о происхождении из Благ. ) и в орнаментации фелони (схематично — Рис. 1 ). Большинство русских ростовых деисусных икон (не учтенных у И. А. Кочеткова) относятся к типам Кир. и Бород. и не могут, т. о., происходить от Благ. через Тр. и фер.

Ни одна (!) из названных икон не является « копией » другой, да еще и « точной » (!); особенно странно говорить о «точном копировании» фер. в Кир. , где принципиальны различия в нижней части фигуры (постановка ног, форма складок и положение «источников») и хорошо заметны — в верхней7. Добавлю, что для каждой представленной на стемме позиции существуют не учтенные И. А. Кочетковым не менее (а то и более) близкие списки.

В каждом списке несложно найти детали, встречающиеся в каком-либо другом списке, не представленном в исследовании И. А. Кочеткова.

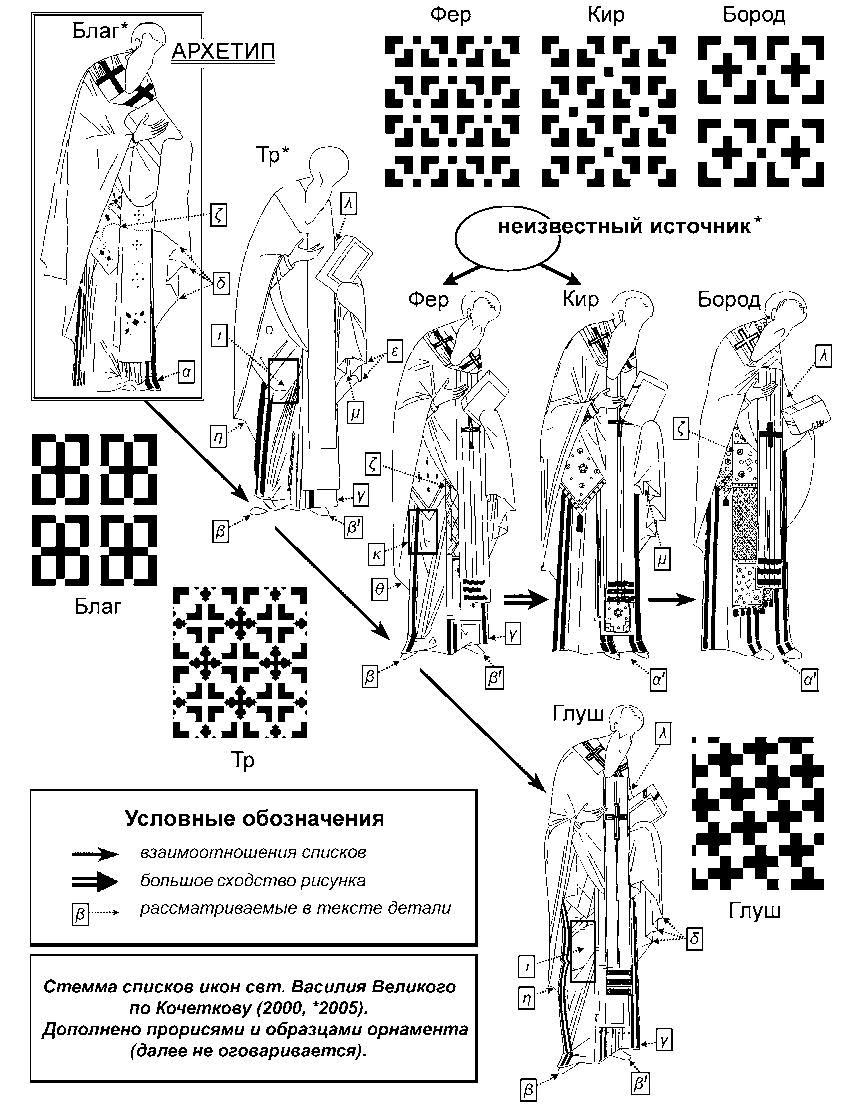

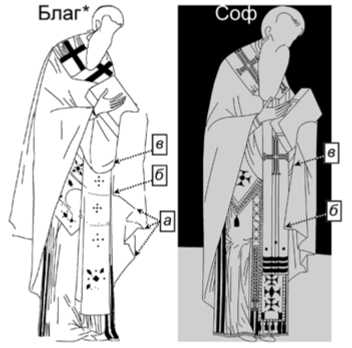

Так, например, в ВВ/Соф. ( Рис. 2 )8 (заметим, что чин Соф. И. А. Кочетков учитывает, но икону ВВ/Соф. странным образом игнорирует и не упоминает вовсе), как и в ВВ/ Благ. , край фелони с рядом уступчатых складок справа ( а ) обрывается углом слева ( б ); в Соф. этот угол «надвинут» на омофор (последняя деталь — выделяющийся угол фелони — есть еще в Авр .). Провисающий же между руками край фелони справа (под кодексом) поднимается вверх ( в ), как, напр., ВВ/Бород. или НПП , — в то время как в иконах типа фе^. , Кир. , Глуш. ( Рис. 3 ) край фелони с рядом уступчатых складок справа спускается так же уступами слева ( г ), поднимаясь далее ( д ) к непокровенной деснице (особенно хорошо видно, из-за откинутого омофора, в СофПр и Ант. ).

Но несмотря на указанное сходство ВВ/Благ., Соф. и Авр. , следует особо подчеркнуть, что ни ВВ/Соф. , ни Авр. не являются , тем не менее, «копией» или даже списком ни Благ. , ни одна — другой. Так, в Соф. ступни показаны посредине нижнего края стихаря, а палица расположена поверх епитрахили, почти наполовину скрытой передним концом омофора, — в то время как в Благ. ступни сдвинуты к переднему краю стихаря, а палица — под епитрахилью, омофором не закрытой. Авр. имеет еще больше отличий и от Соф. , и от Благ. ; так, например, передний конец омофора проходит под кодексом и переброшен через скрытую фелонью шуйцу, а нижний край подола подризника имеет характерный «зубчатый» контур; палица лишь касается епитрахили концом, не заходя ни на нее, ни — под.

Рис. 2

Рис. 3

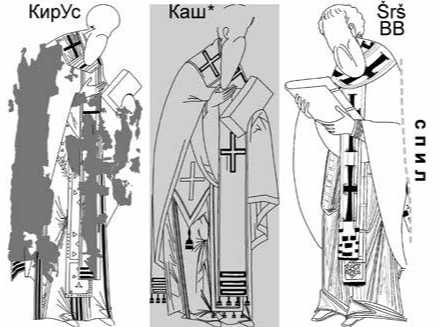

Еще одна особенность , отсутствующая в большинстве русских деисусных икон свт. Василия — спадающий за спиной конец омофора, — есть, однако, в нераскрытой иконе Каш. , руинированной КирУс и в опиленной Šrš . Известна эта деталь и в более поздних иконах свт. Василия, см. напр. икону XVII в. ЦМиАР, КП 4.

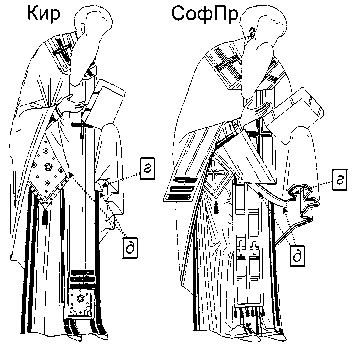

Следует и здесь специально отметить, что и «копией» ни Благ. , ни одна — другой ( Рис. 4 )9.

Рис. 4

из этих икон ни одна не является

Кстати, отсутствие спадающего за спиной конца омофора в большинстве русских икон не обязательно должно являться результатом модификации Благ ., как то полагает И. А. Кочетков [Кочетков, 2000, 453]; оно было уже в византийских памятниках старше Благ . при любой датировке этого чина. См., напр., шитое изображение ГБ на византийской епитрахили сер. XIV в. (?) из новгородского Софийского собора (НМЗ, инв. ДРТ 51 [Игнашина, 2003, кат. 4]), которое в целом относится к тому же самому иконографическому типу, что и ВВ/Кир.

Еще одна особенность ВВ/Благ. — отсутствие переднего конца омофора. И. А. Кочетков полагает [Кочетков, 2000, 453], что «конец омофора, который в Бл [ аг ]. падает за спину, переносится на грудь» в ВВ/Тр. и остальных иконах (полагая, видимо, что у омофора только один конец). Но части омофора не могут переноситься спереди назад и наоборот (или куда придется); омофор носится «вокруг рамен, и спереди и сзади» (см., напр., Симеона Солунского «О святом храме и освящении его»).

Но просто отсутствовать эта деталь, вообще говоря, не должна (как правило, этого и не бывает в иконных изображениях); скорее всего, следует предполагать ее утрату.

Рис. 6

В таком случае передний конец омофора в ВВ/Благ. (коль скоро он не спадает с груди прямо, как в большинстве икон, что отчетливо видно по стихарю и епитрахили, видимым ниже фелони полностью) должен был быть перекинут через скрытую фелонью руку и, возможно, выступать за край фелони справа, примерно как в ВВ/Шекс. ; в Благ. в этом месте — утрата красочного слоя.

И еще одно существенное замечание. В отличие от других изображений, входящих в состав деисуса, И. А. Кочетков не делит иконы свт. Василия на версии, изводы и редакции. Отсюда: следует считать все названные им иконы — одним и тем же «текстом», т. е., строго говоря, одним и тем же изображением . Между тем даже единой целостной группы (ткж. извода, редакции) эти иконы не составляют.

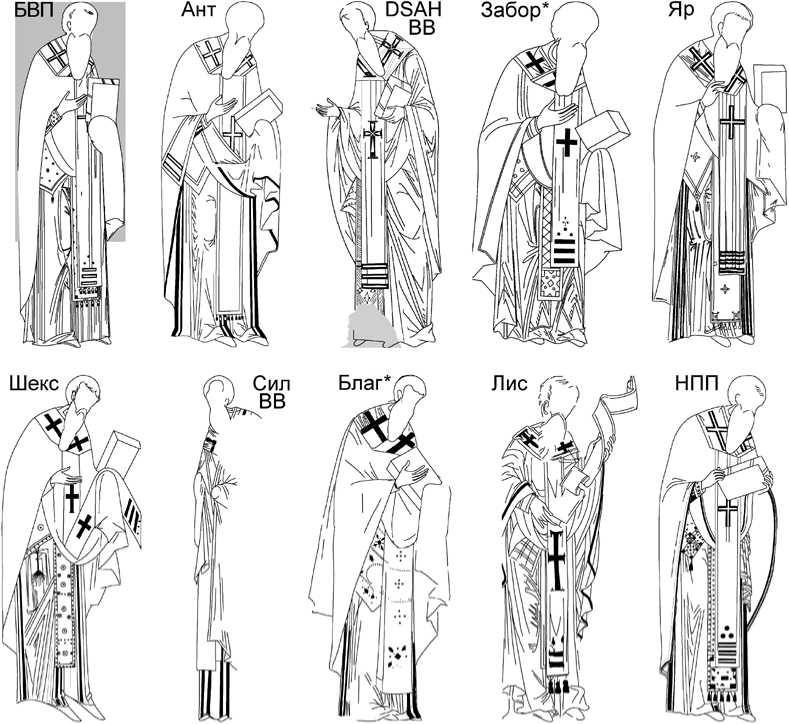

А версии, изводы и редакции, совершенно независимые ни от Благ. , ни друг от друга (и уж, разумеется, не являющиеся «копиями») — существуют; достаточно сравнить, напр., Ант. , БВП , Васн. , Забор. , Злч. , Ион. , Лис. , НПП , Р-551 , Сил. , СвжУ , Р-551 , СофПр , Шекс. , Яр. , DSAH , Šrš. ( Рис. 4–6 ). Одного взгляда на них достаточно для того, чтобы сразу отвергнуть положение о сплошном копировании и тезисе о Благ . как единственном архетипе «всех без исключения» русских икон (и одном едином архетипе вообще), подавляющего большинства которых И. А. Кочетков даже не называет и едва ли имеет в виду; см. например, кроме названных выше списков, иконы: В-10282 , Верк. , Грд. , Корс. , ЛРВ , МПСВ , МПСВ-Д , Новик. , Салм. , СЧС , Твер. , Ямк. ; учесть следовало бы еще резные деисусы (напр., СК-А , СК-Б , СК-В0 ) и литье (напр., Пснш.-К , Корс. ).

Иконографическое разнообразие русских памятников — налицо; при этом ряд «списков» содержит принципиальные отличия от Благ. ; их связь с Благ. совершенно исключена. Таковы, напр., ВВ/В-10282 , Злч. , Ион. , Лис. (разительно отличается ото всех перечисленных выше икон свитком вместо кодекса и жестами рук), Сил. (принципиально отличается ото всех остальных рисунком складок, отсутствием кодекса, ступенчатым краем фелони и под десницей и под шуйцей, которые обе скрыты под фелонью).

Отличия ВВ/Благ. от некоторых икон столь масштабны, что если даже и пытаться допустить (чисто теоретически) какую-либо их генетическую связь, — отставив на время в сторону полное отсутствие, настаиваю , объективных оснований для этого предположения, — то придется как минимум констатировать, что изменения первичной иконографии оказались настолько велики, что иконография утратила идентичность сама с собою и говорить приходится даже уже не о новой «версии», изводе или «редакции», а уже о совершенно новом «тексте», новой иконографии .

То же самое можно сказать и о TV как «протографе» для «всех русских икон».

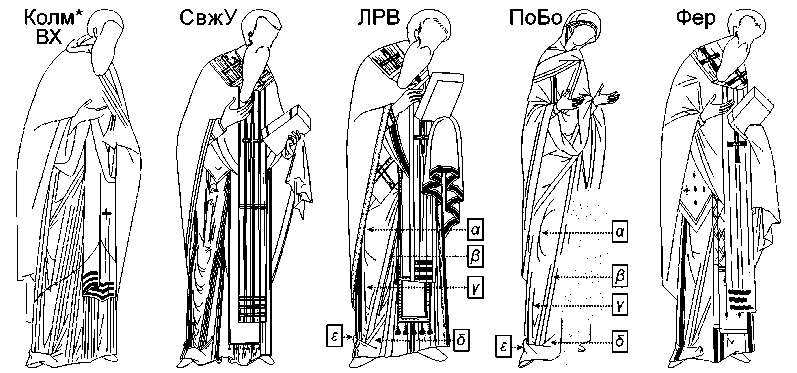

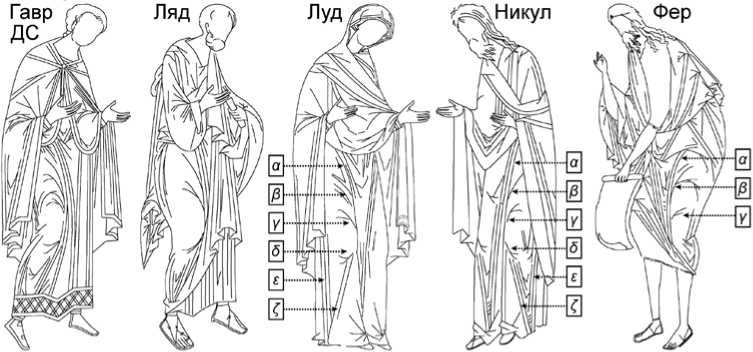

Ситуацию с генеалогией ростовых изображений свт. Василия осложняет то, что некоторые их детали, — напр., нога, отставленная в сторону, развернутая и поставленная на носок, как в ВВ/Тр , и Глуш. , — повторяются во множестве различных изображений, причем не только святителей и не только деисусных. Это могут быть и преподобные, и другие святые, и даже Богородица, причем воспроизводиться могут даже самые мелкие детали, включая рисунок разделки складок. См., напр., изображения ВВ/ЛРВ , СвжУ , ; и БМ/ГоБо и вХ/Колм. ( Рис. 6 ), в которых совпадают постановка ног и рисунок складок в нижней части фигуры (взаимоподобные элементы обозначены буквами греческого алфавита).

Таким образом, наблюдается заимствование части одного изображения и использование в других, совершенно отличных от него (весьма значимый признак; alieniorum concordia valet ): для каждого, т. о., приходится признать использование не менее двух источников; теоретически допустимо, что и сразу нескольких (для разных деталей).

установить направление заимствований здесь не представляется возможным ; из текстологии известно, в частности, что сходные перестройки текста могут иметь текстологически независимое происхождение. Отсюда — невозможно проведение корректного и доказательного генеалогического исследования .

Кроме того, встает вопрос о том, в какой степени возможно считать каждое из представленных на Рис. 6 изображений одним единым цельным и самостоятельным «текстом».

левый мученик

Рассматривается девять списков [Кочетков, 2000, 452–453, ил. 14]. И. А. Кочетков справедливо замечает, что в левой части чина может находиться изображение как св. Георгия, так и св. Димитрия; но это едва ли не единственное верное его наблюдение, касающееся иконографии мучеников.

О других мучениках и их иконографии умалчивается.

«Как показывают наблюдения, иконография зависит не от персонажа, а от его положения в иконостасе», — считает И. А. Кочетков. И на следующей же странице — противоречие: на Благ. и «фигура правого мученика является почти зеркальным отражением фигуры левого». Есть и другие примеры, опровергающие цитован-ное высказывание.

«Все иконы левого мученика относятся к одной редакции, архетипом которой является Бл[аг] … Различия сводятся к наличию или отсутствию украшений и мелким деталям».

Ничуть. «Все» иконы никак не принадлежат к «одной редакции»; к «одной редакции» или даже одному типу не относятся не только «все иконы», но даже все иконы, названные в работе И. А. Кочеткова. Существует не менее десятка вариантов, типов и подтипов как для правого, так и для левого мучеников; одни и те же типы, как правило, используются (иногда — с большими или меньшими изменениями) как для того, так и для другого; иконография не зависит от левой или правой ориентации в чине.

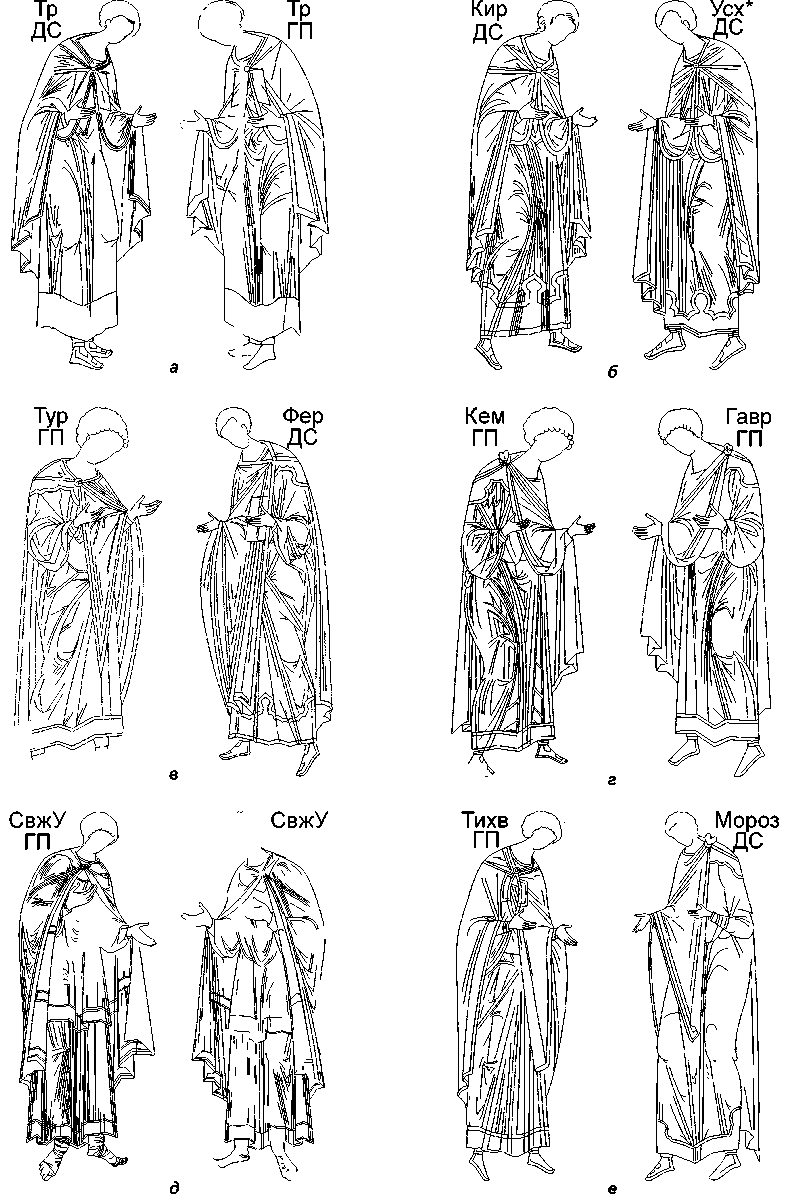

См., напр., некоторые варианты, используемые в изображениях как левого, так и правого мученика.

тип А . Плащ застегнут на груди, откуда его правый и левый края одинаково опускаются к запястьям, U-образно провисая каждый, и расходятся далее длинными складками, образуя углы по сторонам. Пятки вместе, носки врозь, ноги чуть согнуты в коленях, оба колена выделены. Хитон облегает оба бедра спереди и отвесно спадает сзади.

Правый — ГГ/Тр. Левый — ДС/Тр. ( Рис. 7 а ).

тип б . То же, но ступни расставлены «в шаге»; хитон, напротив, отвесно спадает спереди (справа от зрителя) и облегает другую ногу спереди и сзади (слева), где

выделен коленный сгиб. Отсюда — иной сравнительно с типом А рисунок складок на хитоне.

Правый — ДС/Усх . Левый — ДС/Кир. ( Рис. 7 б ).

тип в . Плащ застегнут на плече; один край уходит за спину, другой перехвачен рукой, разделяясь на две части, свешивающиеся с запястья до (или почти до) понизи хитона: одна уходит назад длинной дугой, другая — спускается вниз. Ступни расставлены, хитон облегает бедро сзади; спереди — до колена или ниже скрыт плащом. Рисунок складок на бедре принципиально отличен от такового в типах А и Б.

Правый — ДС/Фер . Левый — ГП/Тур. ( Рис. 7 в ).

тип Г. Вариант, близкий к типу В, плащ завязан или застегнут на плече, но U-образно провисает перед грудью, а переброшенная через руку его часть спускается зубчатыми уступами.

Правый — ГП/Гавр . Левый — ГП/Кем. (или близкие варианты ГП/СвжТ и ДС/Трт ; см. ткж. МВВТ , R-202 ) ( Рис. 7 г ).

тип Д . Вариант, близкий к типу А, но поверх обычного хитона, доходящего почти до щиколоток, надет второй, короткий. Носки развернуты.

Правый — ДС/СвжУ. Левый — ГП/СвжУ . ( Рис. 7 д ).

На основе названных типов существует ряд сводных версий , где признаки смешиваются и привносятся некоторые иные детали.

Правый — ДС/Мороз . Левый — ГП/Тихв. ( Рис. 7 е ).

Правый — МА/Кир . Левый — МЕ/Кир. ( Рис. 7 ж ).

Рис. 7 ж

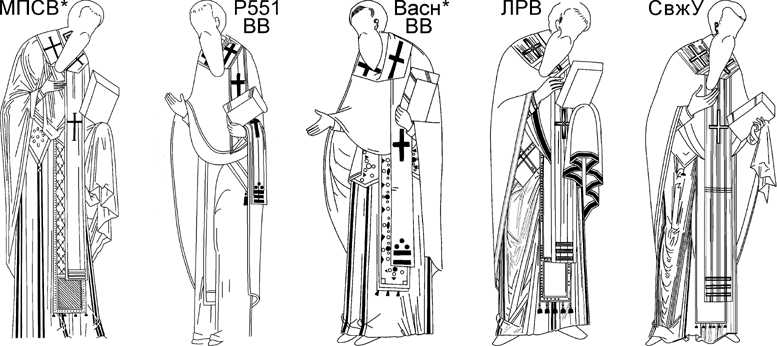

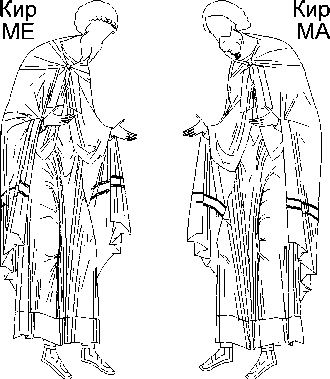

Точное число существующих типов на данный момент не имеет значения, см. различные типы и их модификации: БВП , ВЛУМ , Дврщ. , Макар. , МПСВ ., Набок.-1 , Пол. , Šrš. ( Рис. 8 )10.

Случается и так, что слева находятся оба: и св. Георгий, и св. Димитрий, см. Сил. (сам чин у И. А. Кочеткова учитывается, но не иконы мучеников в нем); два мученика — и не только ГП и ДС — встречаются и справа. О подобных казусах у И. А. Кочет- кова нету и помину.

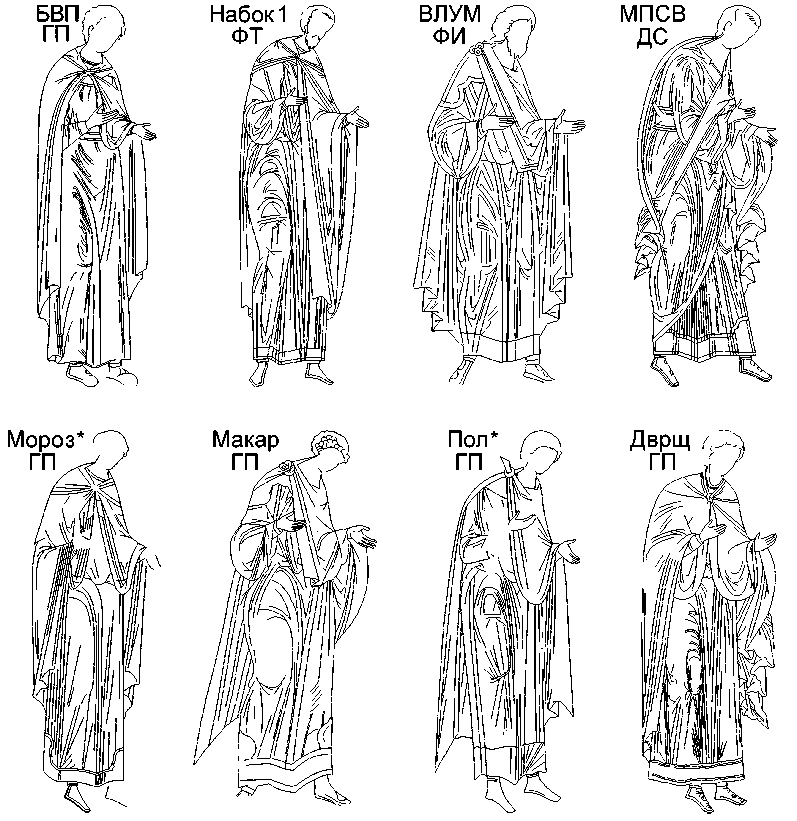

Рассмотрим, однако, взаимоотношения списков по И. А. Кочеткову: тех из них, которые он считает родственными.

«Наибольшей близостью к… [ Благ. ] отличается Бород. Только здесь… ноги поставлены вместе, а правая пола плаща распахнута. То же положение ног у Tp. , но правая пола здесь запахнута. Бород. и Tp. можно считать двумя самостоятельными списками с Благ . Только на этих трех иконах одежды мученика не украшены жемчугом и камнями» [Кочетков, 2000, 452].

Констатируя почти полную зеркальность икон левого и правого мучеников Tp. , И. А. Кочетков оставляет этот факт без внимания и, похоже, не допускает и мысли о взаимовлиянии или едином источнике этих икон, упорно выводя каждую — из соответствующих икон Благ. , подобного сходства, кстати, не дающих ( Рис. 9 )11. О такой же почти полной зеркальности мучеников Б ород. И. А. Кочетков умалчивает и не упоминает

Рис. 8

икону правого мученика Бород . вообще (!). Однако в обеих парах икон мучеников — Тр. и Бород . — правые скорее имеют источником левые (или наоборот, или имеют общий источник), нежели соответствующие иконы Благ ., обращение к которым как к возможному источнику совершенно излишне.

Так, ДС/Тр. бесконечно проще представить списком (перевернутым справа налево) с ГП/Тр. , чем списком с ГП/Благ . Так же и ГП/Бород. гораздо ближе своему визави справа, чем соответствующей иконе Благ .

Сближаясь с Благ . по единственному признаку — распахнутым полам, — ГП/ Бород. при этом отличается от нее по гораздо большему числу деталей: отсутствует тавлий ( α ); вокруг шеи плащ образует треугольные отвороты наподобие воротничка ( β ); иное число уступчатых складок под шуйцей ( γ ); иные положение рук ( δ ) и постановка ног ( ε ) (на Благ. ступни не расставлены, но и не сдвинуты вплотную, как на Тр. и Бород .; между ними хорошо виден промежуток); край плаща под десницей заворачивается, и видна изнанка ( ζ ); другой рисунок разделки складок плаща ( η );

иная форма понизи ( θ ), наклон фигуры и т. д. (см. еще кстати ГП/Э-302 и Залес. , в которых распахнута левая пола (правая от зрителя); обе полы распахнуты также в ГП/ БВП , которая представляет, однако, несколько иную версию изображения мученика).

Сохранность иконы Благ. не позволяет ясно судить о мелких деталях , но в целом ГП/Благ. и ГП/Бород. — довольно непохожи . Кроме того, некоторое странное противоречие видится в том, что изображение мученика с запахнутыми полами плаща (по неизвестным причинам И. А. Кочетков обращает внимание, но без выводов, только на правую (?)) — ДС/Тр. , выводится из изображения с распахнутыми — ГП/Благ . И наоборот: изображение с распахнутыми — ДС/Егор., — из изображения с запахнутыми , ДС/Благ. [Кочетков, 2000, 453] (см. Ил. 10 ).

При этом говорится об одной единственной существующей «редакции» левых, к которой относятся изображения как с распахнутыми, так и с запахнутыми полами (видимо, И. А. Кочетков относит эту деталь к украшениям или «мелким деталям рисунка»); точно так же говорится и о единой («первой») «редакции» названных правых.

Но гораздо естественнее было бы считать «образцами» для названных икон ( если предполагать обязательное пользование образцами, — что пока не вполне и во всяком случае не всегда очевидно) перевернутые изображения мучеников с такими же полами, взятые из противоположной части чина (или допускать общий источник для обеих).

Напр., для ДС/Егор. — ГП/Благ. (или наоборот), с которой ее сближает, кроме распахнутого на обе стороны плаща, напр., положение ступней.

На этом не обязательно, однако, настаивать; это лишь один из возможных подходов к задаче. На данный момент достаточно лишь отметить, что описанные у И. А. Кочеткова и показанные на стемме соотношения икон левого мученика Благ. , Тр. , Бород. (а также первой «редакции» правого) отнюдь не являются самоочевидными.

«На остальных иконах мученик изображен шагающим, правая пола его плаща запахнута, на одеждах жемчуг и камни. Общим протографом можно считать Тр. » [Кочетков, 2000, 453].

Почему «общим протографом» можно считать именно Тр. , не поясняется; насчет «остальных икон» — к тому же типу, что и Тр. , относятся левые изображения Глуш. , П-1395 , Щерб. и др.

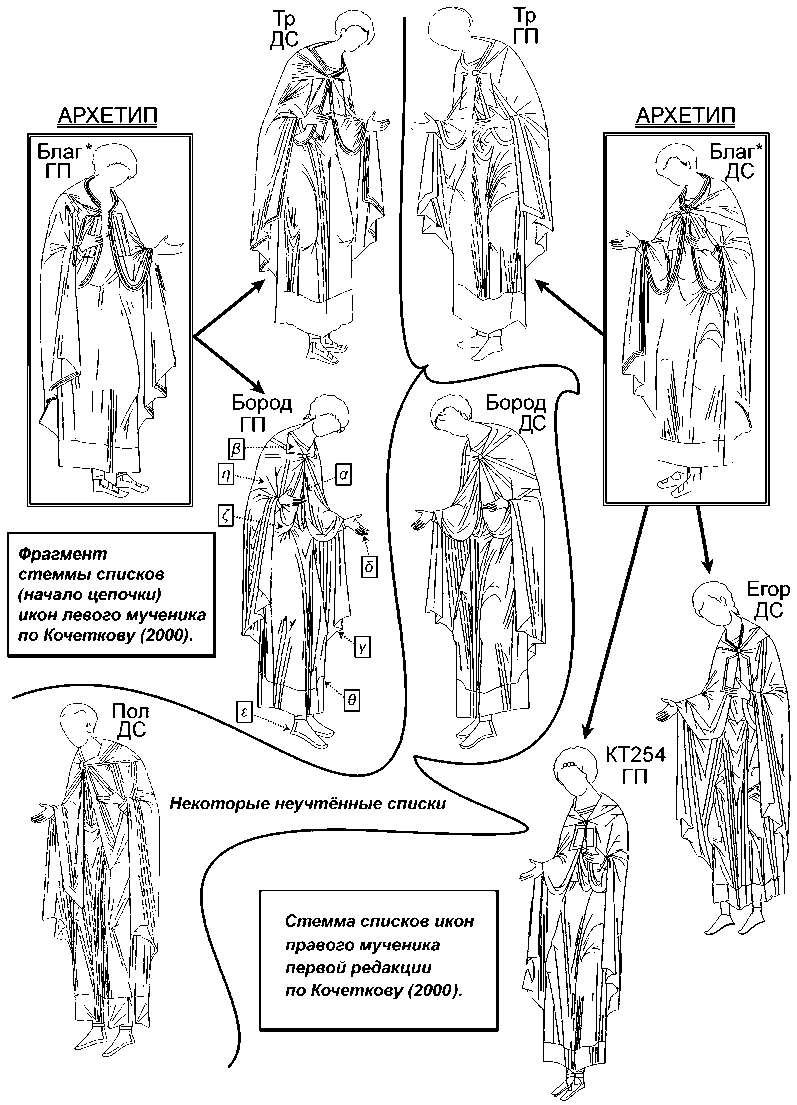

На Рис. 10 несложно увидеть, что считать Тр. протографом группы Анис. , Гавр. , Кир. , Тихв. , фер. , Яр. нельзя : как замечает в одном месте сам же И. А. Кочетков, «протографом не может быть икона, на которой отсутствуют некоторые устойчивые признаки группы» [Кочетков, 2000, 443].

Такими признаками, дающими сразу целый комплекс одинаковых отличий от Тр. , здесь являются: постановка ног, широко расставленных в шаге ( A ), — в отличие от Тр. , где они поставлены вместе ( a ); прямая линия отвесно спадающего от пояса хитона справа ( B ) — на Тр. хитон справа облегает бедро, линия наклонная ( b ), выпукло выделено и подчеркнуто складками под ним — колено ( c ); слева хитон, напротив, облегает едва согнутую в шаге ногу, на коленном сгибе — характерная складка ( D ).

На Тр. — напротив, хитон слева спадает отвесно ( d ); во всех иконах группы — иной вследствие этого ( E ), ( F ), ( G ) характер складок на хитоне слева в сравнении с Тр. ( e ); иная (более сложная, с выступами вверх) форма понизи хитона ( H ) в сравнении с Тр. ( h ). Т. е. Тр. относится к типу А, остальные иконы группы (кроме Тихв. ), к типу Б.

Соотношения внутри группы Анис. , Гавр. , Кир. , Тихв. , фср. , Яр. описаны так: «на концах цепочки должны находиться те иконы, у которых отсутствует какой-либо признак, общий для всех остальных (в противном случае отсутствующий признак не мог бы появиться вновь). Такими иконами являются: фер. (другая форма каймы на вороте), Яр. (длинный плащ доходит до понизи), Тихв. (на плаще две застежки и малый тавлий, правая пола имеет другую форму)» [Кочетков, 2000, 453].

Рис. 10

Оставив в стороне некорректность заданной установки (и следующего за ней не коррелирующего с ней пояснения), заметим лишь, что, говоря здесь об «отсутствующих признаках», И. А. Кочетков называет, однако, не их, а индивидуальные отличия перечисленных икон ( присутствующие признаки).

Пользуясь такой методой, «на концы цепочки» (причем на все чохом) можно поставить все перечисленные иконы (если говорить о «копировании» хотя бы в первом приближении).

Но при этом все же на всякий случай добавляется: «Анис. , ГТГ-54 [=Гавр] , Кир., фер и Яр. чрезвычайно близки по рисунку, поэтому определить последовательность копирования можно только предположительно» [Кочетков, 2000, 452–453].

Отметим, что данное соотношение списков невозможно: от Гавр. не могут происходить и Яр. , т. к. в Гавр.

-

а) нет выступов понизи, которые есть ( H ) во всех иконах группы (кроме Тихв. );

-

б) особая орнаментация понизи ( I ), не встречающаяся в других иконах группы (при том что в Кир. , , Яр. она одинаковая);

-

в) нет складок на понизи (при том что в Кир. , , Яр. они одинаковые ( J )); отсутствует тавлий ( K ), который есть ( L ) на всех других иконах группы, кроме Кир. ; линия края понизи резко изломана сверху и снизу ( M ), чего нет в других иконах группы.

По тем же причинам не могут они происходить ни от Анис. (особая орнаментация понизи ( N ), постановка ног на одном уровне ( O ), отсутствие складок с края слева на икрах ( P ) и бедре ( Q )), ни от Кир. (отсутствие тавлия ( K )).

При этом налицо общие черты Анис. и Яр. — направленные вверх пальцы шуйцы ( R ); остроугольная складка на левом от зрителя плече ( S ); нет складок с края слева на икрах ( P ) и бедре ( Q ); края плаща на груди соприкасаются ( T ), и хитон между застежкой плаща и десницей не виден. Общая черта Анис. и Кир. — спрямленная линия нижнего края хитона ( U ).

Скорее, говорить здесь можно о хаотическом смешении разночтений .

Между списками и Тихв . не могут находиться Анис. , Гавр. и Кир. (как и , Яр. ): отвесно спадающий край хитона слева в Тр не мог бы появиться снова в Тихв. ( d ), пропав в Анис., Гавр, и Кир.

Продолжать обсуждение стеммы не имеет смысла в любом случае, т. к. И. А. Кочетков привлекает весьма незначительное число икон; генеалогическое же исследование (увенчивающееся в итоге построением стеммы), как известно, требует использовать или хотя бы учесть исчерпывающее число, весь массив списков: добавление новых списков, особенно большого их числа, способно перевернуть всю картину с ног на голову. См. лишь некоторые списки, представляющие типы Тр (Глуш, П-1395, Щорб.) и Кир. (Каш., КирУс., НПП, Соф., СофПр, Э302, на Рис. 11 12. И даже в рамках представленного И. А. Кочетковым материала система взаимоотношений списков содержит внутренние противоречия; стемма выстроена неверно, как неверны и суждения о «редакциях», иконографических типах и близости списков.

Рассмотрев и сличив большое количество прорисей деисусных изображений, нельзя не обратить внимания на наличие одних и тех же признаков в совершенно различных иконах, вне зависимости от изображаемого лица и характера других деталей.

Так, может систематически использоваться один и тот же рисунок части складок одежд, независимо от того, хитон ли это и гиматий; плащ и милоть; далматик ли с лором и т. д.

Напр., на Рис. 12 представлены прориси икон различных лиц, показанных в различных типах одежд и имеющих заведомо совершенно разное происхождение: ДС/Гавр., Птр/Ляд. , БМ/Луд., Прт/Никул., Прт/фер.

Рис. 11

Невозможно принять за случайное совпадение один и тот же рисунок складок на бедре в этих иконах (на иллюстрации взаимоподобные элементы отмечены буквами греческого алфавита).

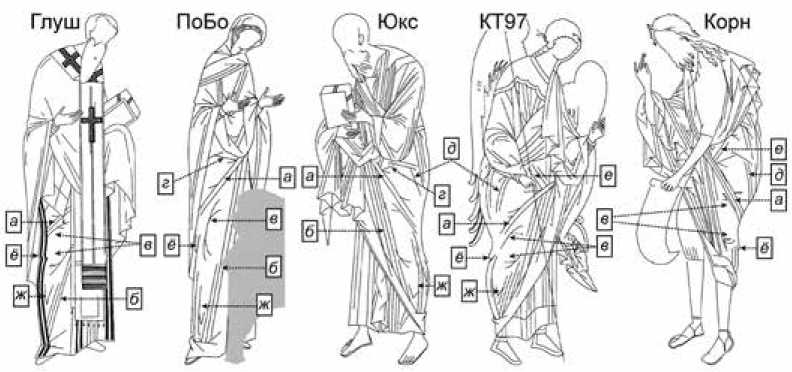

Другой систематически используемый тип разделки складок на бедре повторяется в иконах ВВ/Глуш., БМ/ПоБо, АП/Юкс. АМ/КТ-97, Прт/Корн. ( Рис. 13 ).

Заметим, что в изображениях ВВ/Глуш. , БМ/ПоБо налицо как минимум две детали, встречающиеся как вместе, так и порознь в самых разных и абсолютно несхожих между собой иконных изображениях: 1) особый рисунок складок на бедре и 2) отставленная назад и поставленная на но сок нога с, опять же, характерным, повторяющимся в разных изображениях рисунком складок (см. выше, ср. Рис. 6).

Подобных примеров можно привести довольно много; их анализу будет посвящена отдельная статья.

некоторые результаты и выводы

Как показывает представленный материал, в исследовании икон ростового деи-суса И. А. Кочеткова фактология действительности не соответствует , положения его необоснованны, а наблюдения и рассуждения — в частности, о взаимоотношениях отдельных иконных изображений — некорректны ; стеммы выстроены неверно.

Рис. 12

Рис. 13

Неверна как группировка памятников, так и суждения о группах, редакциях и т. д., в частности, об их признаках и числе.

Рассмотренный в настоящей статье материал не подтверждает тезиса о том, что первообразцом для большинства русских деисусных икон были иконы чина из кремлевского Благовещенского собора; упрощения рисунка сравнительно с Благовещенским чином в них не наблюдается . Данные иконографии не подтверждают и положения о роли иконостасов владимирского Успенского собора и Троицкого собора Сергиевой лавры как промежуточных звеньев между Благовещенским чином и другими русскими деисусами.

В иконах деисусного чина не обнаруживается копирования .

В ряде иконографически близких изображений наблюдаются сводные варианты , в которых их признаки смешиваются, причем смешение имеет хаотический характер.

Распространено использование общих деталей и в иконографически абсолютно несхожих изображениях. Направление заимствований анализу не поддается : для каждого допустимо использование нескольких источников одновременно

(для разных деталей), при этом из текстологии известно, что сходные перестройки текста могут иметь текстологически независимое происхождение.

Отсюда — применение некоторых принципов текстологии показывает сомнительность возможности генеалогического исследования икон ростового деисусного чина .

Можно прогнозировать выявление, при продолжении исследования, выраженной мозаической структуры в значительном количестве деисусных икон и использовании одних и тех же деталей в самых разных изображениях, а также предсказывать самые разные, в т. ч. не встречавшиеся ранее, сочетания этих деталей и их комплексов. Нельзя исключить при этом, что некоторые из этих изображений не просто включают в себя как изменяемую часть (одну или несколько) некие повторяющиеся в других изображениях детали, добавляя одну взамен другой, — но изначально составлены из типовых блоков целиком.

Сокращения

|

БМ |

— Богоматерь |

ВВ ГБ |

— свт. Василий Великий — свт. Григорий Богослов |

|

АГ |

— Архангел Гавриил |

НМ |

— свт. Николай Мирликийский |

|

АМ |

— Архангел Михаил |

ГП |

— вмч. Георгий Победоносец |

|

Прт |

— св. Иоанн Предтеча |

ДС |

— вмч. Димитрий Солунский |

|

АП |

— св. ап. Павел |

МА |

— вмч. Артемий Антиохийский |

|

Птр |

— св. ап. Пётр |

МЕ |

— мч. Евстратий Севастийский |

|

ФТ |

— вмч. Феодор Тирон |

||

|

ВХ |

— прп. Варлаам Хутынский |

|

Авр . |

— изображения святых в деисусных позах на столбиках Царских врат из Богоявленского собора Авраамиева монастыря [Вахрина, 2006, № 54, ил. на с. 188]. Гмзрк. |

|

Анис. |

— неполный чин и две иконы архангелов из собр. А. И. Анисимова [Попов, Рындина, 1979, № 10–11]. ГтГ. |

|

Ант. |

— чин из Рождественского собора Антониева монастыря. нмз. |

|

БВП |

— чин во Входо -Иерусалимовском приделе Благовещенского собора Московского Кремля [Качалова, Маясова, Щенникова, 1990, 80, прим. 217; Wolter, 1997, Kat. 28]. Гммк. |

|

Благ. |

— чин в иконостасе Благовещенского собора Московского Кремля [Качалова, Маясова, Щенникова, 1990, ил. 108–128]. Гммк. |

|

Бород. |

— фрагменты чинов из ц. Ризоположения с. Бородава Кирилловского р-на Вологодской области [Иконы Кирилло-Белозерского музея, 2005, № 95–101; Иконы МиАР, 2007, № 17]. кбмз. |

|

В-10282 |

— изображения святых в деисусных позах на полях иконы «Богоматерь Одигитрия» [Иконы Вологды, 2007, № 97]. вГмз. |

|

Васн. |

— фрагменты чинов собрания В. М. Васнецова [Георгиевский, 1914, 166, табл. VI, XXIV, XXVIII]. местонахождение неизвестно. |

|

Верк. |

— деисус на одной доске из часовни с. Веркола Пинежского р-на Архангельской области [Вешнякова, Кольцова, 1999, № 52]. Аомии. |

|

ВЛУМ |

— фрагмент чина из ц. Воскрешения Лазаря Успенского Муромского монастыря [Гиппенрейтер, 1994, табл. 31–36]. музей кижи. |

Гавр

Глуш

Грд

Дврщ Егор Залес

Злч .

Ион

Каш

Кем

Кир

КирУс

Колм

Корн

Корс

КТ-97

КТ-254

Лис

ЛРВ

Луд

Ляд

Макар

МВВТ

Мороз МПСВ

-

— чин из Покровской ц. в Гавриковом переулке в Москве [Антонова, Мнёва, 1963, № 54, ил. 60–66]. ГтГ.

-

— чин из Покровского собора Дионисьева Глушицкого монастыря [Иконы Вологды, 2007, № 16–27]. вГмз.

-

— деисус в составе иконы Происхождение Честных древ Креста Господня из ц. Спаса на Городу (?) в Ярославле [Иконы Ярославля, 2002. № 23]. яхм.

-

— чин из новгородского Николо- Дворищенского собора. нмз.

-

— фрагмент чина из собр. Е. Е. Егорова [Третьяковская галерея, 1995, № 34–36]. ГтГ.

— иконостас-«трехрядница» из ц. Преображения с. Спасское Переславского р-на [Попова, 2015, № 19-31].

— шитый деисус с так наз. « Золочевской фелони» (из галицкой ц. Николы на Валах в г. Золочев) [Свєнціцький, 1929, табл. 85–86]. лмуи.

— походный иконостас вологодского архиепископа Ионы [Антонова, Мнёва, 1963, № 630; Рыбаков, 1995, № 75–77]. ГтГ.

— чин из Воскресенского собора г. Кашина («Кашинский чин») [Попов, Рындина, 1979, № 14]. Грм.

— чин из Успенского собора г. Кемь (придел свв. Зосимы и Савватия) [Гиппенрейтер, 1994, табл. 79–80]. кмии.

-

— чин из Успенского собора Кирилло -Белозерского монастыря [Иконы Кирилло-Белозерского музея, 2005, № 5–20]. кбмз, Грм.

-

— чин из ц. Усекновения главы Иоанна Предтечи Кирилло -Белозерского монастыря [Малкин, 1989, 131–142]. Грм, кбмз.

-

— икона ВХ из ц. Успения в Колмовом монастыре. нмз.

-

— фрагмент чина из Введенского собора Корнилиево -Комельского монастыря [Рыбаков, 1995, № 128–131]. вГмз.

-

— три деисуса на т. н. « Корсунской лампаде» Новгородского Софийского собора [Плешанова, Лихачёва, 1985, кат. 36, ил. 24–25]. Грм.

-

— фрагмент чина ( АМ , АГ ) из собр. А. И. Анисимова [София, 2000, кат. 99]. ГтГ.

-

— неполный чин (с Симеоном Богоприимцем вместо Богоматери) на двух досках из ГИМ [Антонова, Мнёва, 1963, № 254, ил. 201–202]. ГтГ.

-

— фрагмент чина из ц. с. Лисятичи Львовской области [Логвин, Міляєва, Свєнціцька, 1976, iл. LVIII]. лмуи.

-

— чин из ц. свт. Леонтия Ростовского в Вологде [Иконы Вологды 2007, № 88]. вГмз.

-

— фрагмент чина из ц. Рождества Богоматери д. Луды Приморского р-на Архангельской обл. Аомии [Вешнякова, Кольцова, 1999, кат. 14–16], ЦмиАр [Каталог ЦМиАР, 2000, № 33].

-

— чин из Покровской ц. с. Лядины Каргопольского р-на [Косцова, 1992, № 68–73]. Грм, ГЭ.

-

— фрагмент чина из Троицкого собора Макарьева Калязина монастыря [Иконы МиАР, 2007, № 40, 42]. ЦмиАр.

-

— семифигурный деисус в составе трехчастной иконы XVI в. из собр. Н. П. Лихачёва «Деисус, Чудо Георгия о змие, Никита, побивающий беса» (северная дверь иконо стаса ц. свв. Мины , Виктора и Викентия в Твери ) [Лаурина, Пушкарёв, 1983, № 237]. Грм.

-

— церковь походная из собр. А. В. Морозова [Wolter, 1997, № 20]. ГтГ.

-

— чин в церкви Варлаама Хутынского Покровского «что на рву» собора (из ц. Успения на Апухтинке). Гим, ПС 582–590.

МПСВ-Д

— иконы ВВ и НМ (двери жертвенника и диаконника) в церкви Варлаама Хутынского Покровского «что на рву» собора . Гим, ПС 579, 574.

Набок.-1

— иконы ФТ и сщмч. Киприана из собр. В. Н. Набокова -Алексеева (Москва) [Шалина, 2009, № 30].

Никул.

— чин из ц. Успения д. Никулино Дрегельского р-на Новгородской обл. [Косцова, 1992, № 10–16]. ГЭ.

Новик.

— деисус на створках триптиха «София Премудрость Божия с избранными святыми» из собр. А. И. и И. И. Новиковых [Антонова, Мнёва, 1963, № 482; София, 2000, № 98]. ГтГ.

НПП

— чин из новгородской ц. Петра и Павла в Кожевниках [Сорокатый, 1997, 286–308; Игнашина, Комарова, 2011, № 10–26]. нмз.

ПоБо

— деисус на одной доске из Покровской ц. г. Боровска [София, 2000, № 97]. ГтГ.

Пол.

— неполный чин из псковской ц. Димитрия на Поле [Васильева, 2006, № 81–92]. Пмз.

Пснш-К

— ростовой деисус на кадиле из Николо- Песношского монастыря [Попов, 1973, 49–64, илл. 6–9]. Гммк.

П-1395

— икона ДС неизвестного происхождения (из Новгородского музея). [Васильева, 2006, 105, кат. 28]. Пмз.

Р-551

— икона ВВ неизвестного происхождения. Гмзрк, инв. И-551.

Салм.

— фрагменты чина (костяные миниатюры) на запрестольном кресте 1578 г., мастер Салман [Горбачёва, Харламова, 2011, № 71]. ЯМЗ , инв. 51358, Д 1280.

Сил.

— трехстворчатый складень из собр. Е. И. Силина [Антонова, Мнёва, 1963, кат. 272; Родникова, 1990, № 43–45]. ГтГ.

СвжУ

— чин из Успенского собора Свияжска [Калина, Немтинова, 2015, кат. 37–45]. Гмии рт.

СвжТ

— чин из Троицкой ц. Троицкого монастыря Свияжска [Калина, Немтинова, 2015, кат. 5–12]. Гмии рт.

СК-А

— резной деисус неизвестного происхождения [Соколова, 2003, 121–127, кат. 20]. Гммк.

СК-Б

— резной складень -иконостас неизвестного происхождения [Соколова, 2003, 70, кат. 7]. Гммк.

СК-В

— резной складень -иконостас неизвестного происхождения [Плешанова, 2002, ил. с. 406]. Грм.

Соф.

— чин в иконостасе Софийского собора в Новгороде [Иконы Новгорода, 2008, кат. 23–27, 63–70].

СофПр.

— чин в иконостасе Рождественского придела Софийского собора в Новгороде [Шалина, 2011, № 8–14].

СЧС

— неполный складень из частного собрания в Москве [Частные коллекции, 1998, 48–53, № 14].

Твер.

— фрагмент чина из Успенской единоверческой ц. в Твери [Попов, Рындина, 1979, № 27, 30]. токГ.

Тихв.

— чин из Тихвинского Успенского монастыря [Антонова, Мнёва, 1963, № 648]. ГтГ.

— чин в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры [Балдин, Манушина, 1996, ил. 22–36].

Трт

— деисус на трех досках из собр. П. М. Третьякова [Грабарь, 1914, ил. с. 21–23]. ГтГ.

Тур.

— фрагмент чина из Никольской ц. с. Турье Львовской обл. [Miliaуeva, 1996, № 88, 104]. mузей народной архитектуры и быта (киев); лмуи.

Усх.

— фрагмент чина из ц. св. Николы со Усохи в Пскове [Родникова, 1990, № 114, 115; Васильева, 2006, № 30–40; Бобров, Ткачёва, 1988, илл. 86, 87]. Пмз.

— чин из Рождественского собора Ферапонтова монастыря [Антонова, Мнева, 1963, № 278; Иконы Кирилло-Белозерского музея 2005, № 65–68]. ГтГ, Грм, кбмз.

Шекс.

— чин из ц. Покрова в Долгой Слободе Шекснинского р-на Вологодской обл. [Куликова, 2009, № 6–14]. Чермо.

Щерб.

— шитая икона Димитрия Солунского перв. трети XV в. из собр. С. А. Щербатова . Гммк, инв. ТК-61 [Маясова, 1971, № 9].

Э-302

— икона ГП неизв. происх. [Косцова, 1992, № 84]. ГЭ.

Юкс.

— неполный чин из Георгиевской ц. с. Юксовичи [Laourina, 1980, № 135–140]. Грм.

Ямк.

— фрагмент чина из ц. Рождества Христова с. Ямкино Ногинского района Моск. области [ЦМИаР, 2007, кат. 79]. ЦмиАр.

Яр.

— чин из Преображенского собора в Ярославле [Иконы Ярославля, 2006, № 8–18]. ямз, Грм.

DЅАH

— иконы ВВ и ГП в собр. д-ра З. Амберг-Херцог. Кёлликен, Швейцария ( Dr . Siegfried Amberg - Herzog , Koelliken) [Смирнова, Лаурина, Гордиенко, 1982, № 89].

R-202

— домашний иконостас в собрании Музея икон, Реклингхаузен [Хауштейн-Барч, Бенчев, 2008, ил. 322]. ikonen-museum Recklinghausen. inv. № 202.

Šrš.

— чин из ц. Димитрия с. Шаришске-Ровне (Лемковщина) [Tkáč, 1982, № 6–12]. Шаришский музей, г. Бардейов, Словакия ( Šarišske múzeum, Bardejov).

АОМИИ

Архангельский областной музей изобразительных искусств / Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера»

ВГМЗ

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ГИМ

Государственный Исторический музей

ГМЗРК

Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

ГМИИ РТ

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

ГММК

Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

ГРМ

Государственный Русский музей

ГТГ

Государственная Третьяковская галерея

ГЭ

Государственный Эрмитаж

КБМЗ

Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

КМИИ

Музей изобразительных искусств республики Карелия

ЛМУИ

Львовский музей украинского искусства, ныне — Львовский Национальный музей

НМЗ

Новгородский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ПМЗ

Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ТОКГ

Тверская областная картинная галерея

ЦМиАР ЧерМО ЯМЗ

Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублёва

Череповецкое музейное объединение

Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

ЯХМ

Ярославский художественный музей

Список литературы Русский полнофигурный деисусный чин: списки и стеммы. Святитель Василий Великий и левый мученик

- Антонова В. И., Мнёва Н. Е. Государственная Третьяковская галерея: Каталог древнерусской живописи XI - начала XVIII века. М.: Искусство, 1963. Т. I: 394 с., 116 л. ил.; Т. II: 570 с., 88 л.

- Балдин В. И., Манушина Т. Н. Троице-Сергиева лавра. Архитектурный ансамбль и художественные коллекции древнерусского искусства XIV- XVII вв. М.: Наука, 1996. 549 с.

- Бобров Ю. Г., Ткачёва Н. М. Псковская школа живописи в XVI веке // Древний Псков. История, искусство, археология. Новые исследования. М.: Изобразительное искусство, 1988. С. 236-268.

- Васильева О. А. Иконы Пскова. М.: Северный паломник, 2006. 512 c.

- Вахрина В. И. Иконы Ростова Великого. М.: Северный паломник, 2006. 447 с.

- Вешнякова О. Н., Кольцова Т. М. (сост.). Северные письма. Собрание Архангельского музея изобразительных искусств: Каталог. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1999. 126 с.

- Вздорнов Г. И. Феофан Грек. Творческое наследие. М.: Искусство, 1983. 338 с.

- Георгиевский В. Т. Обзор выставки древнерусской иконописи и художественной старины // Труды Всероссийского съезда художников в Петрограде. Декабрь 1911 - январь 1912. Т. III. Пг., [1914]. С. 163-168.

- Гиппенрейтер В. Е. Гармония вечного. Древнее искусство Карелии. Альбом. Текст В. Г. Платонова. Петрозаводск: Карпован сизарексет, 1994. 239 с.

- Горбачёва Н. И., Харламова И. Г. Произведения древнерусской мелкой пластики XI-XVII веков в собрании Ярославского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Каталог. Ярославль: ЗАО «2К», 2011. 293, (2) с.

- История русского искусства / ред. И. Э. Грабарь. Т. VI. М.: И. Кнебель, [1914]. 536 с.

- Игнашина Е. В. Древнерусское лицевое и орнаментальное шитье в собрании Новгородского музея. Каталог. Великий Новгород: Моби Дик, 2003. 128 с.

- Иконостас церкви апостолов Петра и Павла «в Кожевниках» / Авт. текста Е. В. Игнашина, Ю. Б. Комарова / Знаменитые иконостасы России. Б. м.: ИП СИВ, 2011. 11, [1] с., [29] л. цв.

- Иконы Вологды XIV-XVI вв. М.: Северный паломник, 2007. 824 с.

- Иконы Кирилло-Белозерского музея-заповедника. М.: Северный паломник, 2005. 336 с.

- Иконы XIII-XVI вв. в собрании музея имени Андрея Рублёва. М.: Северный паломник, 2007. 620 с.

- Иконы Великого Новгорода XI - начала XVI веков. М.: Северный паломник, 2008. 576 с.

- Иконы Ярославля 13-16 вв. М.: Северный паломник, 2002. 224 с.

- Калина А. А., Немтинова В. В. (авт.-сост.). Древние иконостасы Свияжска. Казань: Заман, 2015. 168 с.

- Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва. Каталог собрания. Серия: Иконы. Вып. I: Иконы Твери, Новгорода, Пскова XV-XVI вв. М.: Индрик, 2000. 288 с., [63] л. ил.; Вып. II: Иконы Москвы XIV-XVI вв. М.: Индрик, 2007. 432 с., [40] л. цв.

- Качалова И. Я., Маясова Н. А., Щенникова Л. А. Благовещенский собор Московского Кремля. М.: Искусство, 1990. 384, [2] с.

- Косцова А. С. Древнерусская живопись в собрании Эрмитажа. СПб.: Искусство-СПБ, 1992. 488 с. Теология 71

- Кочетков И. А. Русский полнофигурный деисусный чин // Иконостас. Происхождение - Развитие - Символика. М.: Прогресс-Традиция, 2000. C. 442-464.

- Кочетков И. А. Роль образцов в иконописном творчестве Дионисия // Древнерусское и поствизантийское искусство. Вторая половина XV - начало XVI века. К 500-летию росписи собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. М.: Северный паломник, 2005. C. 387-406.

- Куликова О. В. Древние лики Русского Севера. Из музейного собрания икон XIV-XIX веков города Череповца. М.: Гранд-Холдинг, 2009. 245, [2] с.: цв.

- Новгородская икона XII-XVII веков / Сост. В. К. Лаурина, В. А. Пушкарёв. Л.: Аврора, 1983. 344 с.

- Логвин Г., Мiляєва Л., Свєнцiцька В. Український середньовiчний живопис. Київ: Мистецтво, 1976. 28 с., CIX л.

- Малкин М. Г. Два живописных ансамбля круга Дионисия и его преемников // Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М.: Наука, 1989. С. 123-142.

- Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М.: Искусство, 1971. 42 с., 57 л.

- Овчинников А. Н. Иконы деисусного и праздничного рядов иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Кальки-реконструкции. М.: ВХНРЦ, 2015. 80 с.

- Плешанова И. И. Складни-иконостасы в собрании Русского музея // Памятники культуры. Новые открытия. 2001. М.: Наука, 2002. С. 403-409.

- Плешанова И. И., Лихачёва Л. Д. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея. Л.: Искусство, 1985. 224 с.

- Попов Г. В. Художественная жизнь Дмитрова в XV-XVI вв. М.: Наука, 1973. 146 с., 17 л.

- Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство Твери XIV-XVI вв. М.: Наука, 1979. 640 с.

- Попова Т. Л. Иконы из собрания Переславского музея-заповедника. Рыбинск: Медиарост, 2015. 228 с.

- Пуцко В. Г. Деисусный чин Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле (об интерпретации ранних образцов) // Альфа и Омега. Общество для распространения Священного Писания в России. 2010. № 3 (59). С. 313-331.

- Пуцко В. Г. Деисусный чин Спасо-Преображенского собора Спасского монастыря в Ярославле (об интерпретации ранних образцов) // XV Научные чтения памяти И. П. Болотцевой (1944-1995). Ярославль: [б. и.], 2011. С. 25-37.

- Родникова И. С. Псковская икона XIII-XVI вв. Л.: Аврора, 1990. 323 с.

- Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII веков. М.: Галарт, 1995. 35, [48] с.

- Свєнцiцький-Святицький I. Iкони Галицької України XV-XVI вiкiв. Львiв: Друк. ОО. Василiян у Жовквi, 1929. 20 с., 142 отд. л.

- Смирнова Э. С., Лаурина В. К., Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV в. М.: Наука, 1982. 576 с.

- Соколова И. М. Русская деревянная скульптура XV-XVIII веков. Каталог. М.: Гос. ист.-культ. музей-запов. «Моск. Кремль», 2003. 319 с.

- Сорокатый В. М. Иконостас новгородской церкви Петра и Павла в Кожевниках // Древнерусское искусство. Исследования и атрибуции. СПб.: Дмитрий Буланин, 1997. С. 286-309.

- София Премудрость Божия. Выставка русской иконописи XIII- XIX вв. из собраний музеев России. М.: Радуница, 2000. 381 с.

- Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. Т. I: Древнерусское искусство Х- начала ХV в. М.: Красная площадь, 1995. 272 с.

- Хауштейн-Барч Е., Бенчев И. Музей икон в Реклингхаузене, Германия. М.: Интербук-бизнес, 2008. 312 с.

- Хлебников Д. В. К вопросу иконографии русского ростового деисусного чина XV-XVI вв.: об одной генеалогической классификации // Исторический журнал: Научные исследования. 2019. № 1. С. 64-99.

- Древнерусская живопись из московских частных коллекций. М., 1998. 126 с.

- Шалина И. А. Шедевры русской иконописи XIV-XVI вв. из частных собраний. М.: Частный музей русской иконы, 2009. 592 с.

- Иконостас придела Рождества Богородицы Софийского собора / Авт. текста И. А. Шалина / Знаменитые иконостасы России. Б. м.: ИП СИВ, 2011. 13, [1] с., [30] л.

- Laourina V. Les icones de Novgorod XII-XVII siècles. Leningrad: Aurora, 1980. 347 p.

- Miliaуeva L. The Ukrainian Icon. St Petersburg: Aurora Art Publishers, 1996. 239 p.

- Tkáč Š. Ikony zo 16.-19. storočia na severovýchodnom slovensku. Bratislava: Tatran, 1982. 275, [1] s. (In Slovak).

- Wolter В. М. Zwischen Himmel und Erde. Moskauer Ikonen und Buchmalerei des 14.-16. Jahrhunderts. Ostfildern-Ruit: Verlag Gerd Hatje, 1997. 272 S.