Русскоустьинский антропологический феномен

Автор: Аксянова Г.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Впервые публикуются результаты нового антропологического обследования русских старожилов Сибири в низовьях р. Индигирки. Летом 2013 г. нами обследовано 216 чел. взрослых русскоустьинцев, а также детей школьного возраста разных национальностей из числа коренных жителей Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия). Приведены данные опроса по этнической генеалогии выборки, материалы по ее фамильному и расовому составу. На карте антропологических типов Сибири русскоустьинцы представляют эндемичный морфологический вариант группы смешанного происхождения. В его основе европейский комплекс внешности при определенной мозаичности (противоречивости) черт из-за проявлений азиатской монголоидной тенденции. В целом по данным физической антропологии современная выборка русскоустьинцев ближе всего к северным коми и русским, а также к национально-смешанным группам европейско-азиатского пограничья.

Якутия, физическая антропология, физический тип популяции, этническая идентичность, фамилии

Короткий адрес: https://sciup.org/145145715

IDR: 145145715 | УДК: 572.029; | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.3.142-155

Текст научной статьи Русскоустьинский антропологический феномен

Этнографическая группа русских старожилов заполярной части Сибири – русскоустьинцы – постоянно

*Работа выполнена в рамках государственной целевой программы «Сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков Республики Саха (Якутия)».

проживает сейчас в двух населенных пунктах нижней Индигирки, неразрывно связанных тесным социальным контактом: это село Русское Устье и поселок городского типа Чокурдах, центр Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия)*. Часть населения

Археология, этнография и антропология Евразии Том 43, № 3, 2015 © Аксянова Г.А., 2015

несколько месяцев в году проводит на небольших рыболовных участках. Из традиционных промысловых занятий товарного назначения в настоящее время сохранилось только речное рыболовство, которое служит экономической базой для большинства местного населения. Транспортное собаководство и пушная охота (добыча соболя) как массовое явление, необходимое для жизнеобеспечения, а в советское время и для выполнения плана, ушли в прошлое. Этнографическая и лингвистическая специфика русско-устьинцев на фоне остального местного населения в повседневной жизни сейчас практически не выражена. Но это не касается всего, что связано с историей старожильческой группы и ее фольклора. Местное население, включая представителей коренных малочисленных народов, в равной мере затронул урбанизированный образ жизни; все свободно владеют литературным русским языком (подробнее об истории группы и ее современном положении см., напр.: [Чи-качёв, 2007, 2010; Дружинина, 2013; Зензинов, 1914; Вахтин, Головко, Швайтцер, 2004]). В районе действуют три рыболовецкие общины и три культурноэтнографических объединения, в которых этническая составляющая играет важную, но все же не определяющую роль. Эта ситуация отражает исторически сложившееся в последние столетия совместное проживание в низовьях Индигирки юкагиров и эвенов, русских и якутов, приводившее к новым межэтническим контактам и росту числа национально-смешанных браков.

Русское старожильческое население Сибири впервые вошло в круг научных интересов исследователей на рубеже XIX–XX вв. при изучении аборигенов Якутии [Геккер, 1896; Майнов, 1900, 1912]. В 1920-х гг. в ходе масштабной антропологической работы на Алтае были обследованы также русские и русско-алтайские потомки [Ярхо, 1947], в 1940-х – камчадалы и русские старожилы Камчатки [Дебец, 1951]. Позднее эти группы были изучены по новым антропологическим методикам (И.В. Перевозчиков и др.). Дважды обследованы потомки старожильческого и староверческого населения в Забайкалье (И.М. Золотарева, В.В. Бунак). Целенаправленное и широкое изучение русских старожилов Сибири проведено сотрудниками Института этнографии АН СССР в 1960-х гг., что нашло отражение в ряде серьезных научных публикаций В.В. Бунака, Г.М. Давыдовой, В.П. Алексеева с соавторами. Тогда были обследованы по нескольким методическим программам старожильческие группы на Алтае, Енисее и Ангаре, в Забайкалье, на Олёкме и Индигирке. Наи- более полная публикация этих материалов представлена в хорошо известной специалистам книге «Русские старожилы Сибири» [1973]. Небольшой раздел здесь посвящен и русскоустьинцам, кратко рассмотренным как «метисы индигирские». Сравнение этой выборки с енисейскими русскими, якутами и ламу-тами/эвенами показало ее приближение к сибирским народам, в первую очередь к якутам.

Сравнительный анализ особенностей кожных узоров в тех же старожильческих группах Сибири провела Н.А. Долинова [1992]. По этим данным рус-скоустьинцы в среднем ближе к этнически русским выборкам – европейским и сибирским. Однако специфичным для них оказалось мозаичное по расовой направленности сочетание высокого дельтового индекса, не уступающего значению у сибирских народов, и высокого индекса Камминса, что характерно уже для европейцев.

При анализе данных старожильческой группы необходимы корректные сведения по антропологии аборигенных народов. Такие сведения по физическому типу северных групп получены в середине прошлого века Г.Ф. Дебецом [1951] и И.М. Золотаревой – участницей Юкагирской (Колымской) экспедиции 1959 г. [1968, 1975а]. Среди аборигенного населения Сибири специалистами выделяется несколько групп антропологических типов (рас): байкальская – распространена у тунгусоязычных народов и юкагиров, центрально-азиатская – характерна для монголоязычных народов и восточно-сибирских тюрков, арктическая – представлена на Чукотке и Камчатке, уральская – в Западной Сибири, южно-сибирская – у аборигенов Алтае-Саянского нагорья.

Новое антропологическое обследование русских старожилов устья Индигирки проведено мною летом 2013 г. в составе этнографо-антропологической научной группы сотрудников Института этнологии и антропологии РАН (Москва) и Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) СО РАН (Якутск). Цель исследования – изучение формирования и современного развития старожильческих групп в Сибирской Арктике, предмет – антропологический состав русских старожилов северных районов Якутии в начале XXI в.

В 2013 г. в Якутии отмечался 375-летний юбилей русской старожильческой популяции Сибири, которая сложилась за полярным кругом в районе одного из рукавов устья Индигирки, названном Русское Устье. В этнографической литературе группа известна по географическому этнониму как русско-устьинцы или индигирщики/индигирцы. Полевые материалы в современной популяции старожилов получены в 10-дневный срок – исключительно короткий для Крайнего Севера из-за территориальной удаленно сти района и малочисленности его населения*. Профессиональная часть полевой работы и лабораторная обработка данных проводилась мной при организационной и финансовой поддержке ИГИиПМНС СО РАН.

Примененные методы исследования являются традиционными в физической антропологии, их научное использование в исторических целях практикуется не одно десятилетие: это расовая морфология (соматология), зубная морфология (одонтология), отдельные биологические маркеры (тип ушной серы и др.), антропологическая фотография; методы вариационной статистики, графический анализ. Комплексный антропологический подход к этногенетической проблеме формирования одной из групп русских старожилов северных районов Российской Федерации позволил сделать методологически важный вывод о соотношении результатов анализа по разным системам антропологических признаков.

Материалы и методы

Эмпирической базой исследования являются выборки постоянного населения Аллаиховского улуса Республики Саха (Якутия). В июле–августе 2013 г. в пгт Чо-курдах и с. Русское Устье было обследовано 216 чел.:

-

1) взрослые (17–65 лет) потомки русских старожилов Индигирки (русскоустьинцы) – 57 мужчин и 44 женщины; большинство сфотографировано по цифровой технологии в соответствии с методом антропологического портрета – в трех проекциях;

-

2) дети школьного возраста (7–17 лет, оба пола) – этнические русские, якуты, эвены, юкагиры, в т.ч. потомки национально-смешанных браков; 101 чел. в Аллаихе и 14 чел. из других арктических районов Якутии.

В настоящей работе в основном рассматриваются материалы по классической расоведческой программе, этнической генеалогии и фамильному составу изученной выборки русскоустьинцев. При анализе антропологических данных использованы методы многомерной статистики в компьютерном пакете Statistica (кластерный анализ, факторный анализ, многомерное шкалирование).

Расоведческая программа наиболее полно разработана именно в отечественной антропологии как популяционное направление в биологии человека. Она включает измерительные (количественные, ке-фалометрические) и описательные (качественные, кефалоскопические) признаки головы и лица, а также обязательно длину тела – всего более 50 первичных определений на одном человеке. Все маркеры являются фенами, которые имеют генетическую природу и обладают диагностической ценностью для выявления морфогенетического сходства между группами. Таксономическое поле представлено евразийским, европеоидно-монголоидным континуумом многообразных антропологических типов среди коренного населения Северной Евразии. Большое разнообразие физической внешности автохтонных народов обширного циркумполярного пояса, взаимодействие европейских переселенцев и аборигенов северо-востока Азии, сопряженность этнических и расогенетических процессов обусловливают целесообразность применения здесь расоведческой программы. Представляются актуальными также географический и собственно биологический аспекты полученных на Индигирке материалов, поскольку антропологический ландшафт даже арктических территорий меняется с течением времени, а смешение народов и рас – один из механизмов этих изменений.

Генеалогический состав выборки по этническим компонентам устанавливался как усредненная доля предков определенной национальности на основе индивидуального углубленного опроса каждого обследованного лица во время заполнения анкетных данных в антропометрическом бланке или рабочей тетради. Работа с похозяйственными книгами и записями актов гражданского состояния не проводилась, что является стандартным подходом в краткосрочных расоведческих исследованиях. К тому же в постсоветской России сведения о национальности не обязательны при заполнении персональных данных в любых документах. Во время устного очного анкетирования выяснялась этническая самоидентификация индивида, а на основе его генеалогической памяти также национальность двух предыдущих поколений. Дополнительные сведения уточняющего характера вносились после опроса родственников и местных жителей старшего поколения.

При определении фамильного состава изученной выборки и выраженности полового диморфизма по комплексу черт ее физической внешности применялись авторские методики. Их подробное описание и статистическая апробация опубликованы в доступных научных изданиях, на которые даны ссылки в тексте статьи.

Результаты и обсуждение

Старожильческая популяция русскоустьинцев, которая сформировалась в XVIII–XIX вв. в низовьях Индигирки, никогда не была изолированной группой в социальном и биологическом отношении. На нача- ло XXI в. это популяция среднего уровня генетической открытости. Браки традиционно заключаются с представителями любых народов (азиатских и европейских). Из сибирских этносов основным брачным партнером выступает наиболее многочисленная здесь этническая группа – якуты. У взрослого населения русскоустьинцев, по данным анкетирования, доля якутского генофонда сейчас в 2–3 раза больше, чем собственно арктических народов, которых самые ранние европейские переселенцы встретили в Заполярье (юкагиры, эвены, чукчи). Однако за последние 50–60 лет она уменьшилась за счет пришлого европеоидного населения (табл. 1). Источником азиатской монголоидной составляющей генофонда чаще всего были местные женщины разных национальностей и их потомки. Это универсальная модель брачного поведения для русских-сибиряков, кроме старообрядцев. В исследованных выборках взрослого населения преобладает русский этнический компонент (преимущественно собственно русскоустьинский). Доля же другого европейского компонента не превышает 9 %. Азиатский монголоидный компонент составляет от 15 % в мужской выборке до 24 % в женской.

Этническая самоидентификация. В исследованных выборках взрослого населения это преимущественно «русские» (редко «местнорусские», что ранее в Чокурдахе имело негативную коннотацию).

Таблица 1. Генеалогический состав всех выборок по данным устного опроса обследованных лиц, %

|

Этническая самоидентификация |

Доля этнического компонента в генофонде |

|||||||||||

|

Выборка |

Ф 3 О о |

к |

ф CQ CD |

з го 2 |

ф т о с: |

ф ф h I с; |

6 А о ’I °- X 8^5 О Н £ (X в >. |

Другой европейский |

3 о 1 S |

3 о ф CQ CD |

3 о 3 го 2 |

Другой азиатский |

|

Взрослые русскоустьинцы |

||||||||||||

|

Мужчины (57 чел.) |

95* |

1,8 |

0 |

1,8 |

1,8 (татарин) |

0 |

77 (63) |

7 ** |

11 |

0,3 |

3 |

Чукчи – 0,6, буряты – 0,3 |

|

Женщины (44 чел.) |

89* |

7 |

0 |

4,5 |

0 |

0 |

67 (54) |

9 ** |

16 |

3 |

4,5 |

Чукчи – 0,3, буряты – 0,6 |

|

Дети (школьный возраст, оба пола) |

||||||||||||

|

Русские старожилы, нижняя Индигирка (16 чел.) |

100 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

95 (70) |

ок. 5 укр., бел. |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Сибирские народы (25 чел.) |

0 |

64 |

24 |

0 |

4 (киргизка) |

8 |

0 |

0 |

61 |

34 |

1 |

Буряты – 2, киргизы – 2 |

|

Метисы русско-сибирские суммарно (65 чел.) |

45* |

25 |

17 |

6 |

0 |

8 |

48*** (16) |

Редкие случаи: укр, бел., молд., пол., евр., тат., чув., башк. в числе предков |

34 |

11 |

4 |

0 |

|

В том числе: |

||||||||||||

|

русско-якутские (34 чел.) |

56* |

35 |

0 |

0 |

0 |

9 |

52*** (19) |

Редкие случаи: укр., бел., тат., чув. |

44 |

0 |

0 |

0 |

|

с юкагирским компонентом (12 чел.) |

50 |

8 |

0 |

33 |

0 |

8 |

52*** (19) |

Редкие случаи: укр., бел., пол., евр. |

20 |

0 |

23 |

0 |

|

с эвенским компонентом (19 чел.) |

21 |

16 |

58 |

0 |

0 |

5 |

36*** (10) |

Редкие случаи: укр., молд., башк. |

24 |

38 |

0 |

0 |

Примечания: показатели по возможности округлены. В детских выборках только индивиды, у которых взяты восковые отпечатки зубов.

* Учтены отдельные случаи украинской или белорусской идентичности.

** В числе предков есть украинцы (укр.), белорусы (бел.), молдаване (молд.), поляки (пол.), немцы, евреи (евр.), татары (тат.), чуваши (чув.), башкиры (башк.).

*** Учтены также редкие случаи других европейских компонентов (указаны в следующей графе).

Несколько человек, чаще среди женщин, приписывают себя к другим народам на основе своей родословной (якутам, юкагирам, татарам, украинцам, белорусам). Русский язык назвали родным 98 % опрошенных мужчин и женщин (остальные - якутский или русский и якутский).

В женской выборке наиболее распространены фамилии (по паспортным данным) Портнягина (13,6 %), Ефимова (9,1 %, в т.ч. у одной, считающей себя якуткой), Киселёва (6,8 % в т.ч. у одной «якутки»). Чика-чёва, Щербачкова - по 4,5 %, остальные - по 2,3 %: Аржакова, Баркова, Бердникова, Бурнашёва, Климова, Колесник, Кучукова, Малышева, Моржова, Минеева (самоидентификация «юкагирка»), Мясоедова, Потапова («якутка»), Петренко, Распутина, Ровкина, Солдатова, Стрюкова, Титова, Рудницкая, Терентьева («юкагирка»), Уланова, Чернецкис, Черниговская, Чикина, Шкулёва, Щелканова, Яковлева. Фамильное разнообразие в этом случае на высоком уровне и значительно превосходит разнообразие девичьих фамилий в той же группе.

Внешние физические особенности. Можно сказать, что русскоустьинцы воплощают физический тип здорового крепкого мужчины - пропорционально сложенные, атлетические, без избыточной массы тела, быстрые и ловкие, среднего или высокого роста, с привлекательными лицами во всем их многообразии. Данные классической расоведческой программы описания внешности представлены в табл. 2. В мужской выборке выделены две подгруппы в зависимости от наличия (со слов обследованных) иноэтничной примеси. Вторая подгруппа (национально-смешанные) по большинству признаков отчетливо демонстрирует отклонение в сторону монголоидного центрально-азиатского типа, который среди местных этнических общ- ностей характерен для якутов: длина головы уступает физиономической высоте лица, нособровное расстояние увеличено, лицо и нос более высокие и относительно более узкие, чем в первой подгруппе, борода развита слабее, чаще встречаются радужины темных оттенков и извилистая форма спинки носа, лицо немного более уплощено, переносье более низкое, губы утолщены. При этом различия между подгруппами не очень заметны внешне, что доказывают обобщенные фотопортреты (рис. 1).

На популяционном уровне, т.е. по усредненным выборочным данным, суммарная мужская выборка демонстрирует очень специфическое сочетание европеоидных, монголоидных и промежуточных признаков. В европеоидно-монголоидном масштабе она характеризуется следующими особенностями физического типа. Длина тела у мужчин немного выше среднего уровня (169,3 см), голова среднеширокая (мезокефальная - головной указатель 78,6 %), лицо удлиненное, среднеширокое, нескуластое и профилированное, т.е. без уплощенности, губы средней толщины. Характерны очень большая физиономическая (полная) высота лица, очень высокий и широкий лоб. С заметной частотой (19,3 %) отмечена монгольская складка века - эпикантус (часто лишь в редуцированной форме). Преобладает слабое развитие бороды. Волосы на голове прямые и темные, отмечен иссиня-черный оттенок (12 %); тугие или волнистые встречаются относительно редко. Частота светлых радужин низкая в сравнении с европейскими группами русских. Нос хорошо выступающий, в среднем с пониженным переносьем и разной формой спинки (преобладает прямая, реже встречается вогнутая). Следует отметить ряд примечательных деталей, например, характерную для северных монголоидов форму бровей (расширенные и редкие в наружной трети), случаи абсолютно прямых волос на голове, при этом мягких, встречающиеся веснушки на лице (часто у женщин) и очень светлую кожу на теле. У монголоидного населения веснушки - редкость, этим признаком обладают в основном европейцы. Данный элемент внешности русскоустьин-цев - следствие значительной депигментации кожи в условиях пониженной инсоляции и относительной изолированности группы. Дополнительно следует обратить внимание на важный момент: у рыбаков лицо часто сильно загорелое, тогда как на закрытых участках тела кожа у мужчин в 85 % случаев очень светлая. То же мы наблюдали у оленеводов - нганасан, аборигенов Таймыра. Аналогичное соотношение, возможно впервые в научной литературе, описал Ю. Талько-Грынцевич [1902] у коренных народов Байкальского региона. Упоминания о смуглости людей Севера базируются прежде всего на цвете кожи лица. Это не соответствует научной методике оценки

Таблица 2. Антропологическая характеристика физической внешности русских старожилов Индигирки (русскоустьинцы)

|

Признак |

Мужчины |

Женщины, суммарно * |

||

|

без зарегистрированной иноэтничной примеси |

национальносмешанные * |

суммарно * |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Численность выборки |

26 |

31 |

57 |

44 |

|

Средний возраст, лет |

38,1 |

34,9 |

36,4 |

41,0 |

|

Длина тела, см |

168,7 |

169,8 |

169,3 |

156,9 |

|

Продольный диаметр головы, мм |

196,9 |

196,5 |

196,7 |

184,3 |

|

Поперечный диаметр головы, мм |

154,2 |

155,0 |

154,6 |

149,3 |

|

Наименьшая ширина лба, мм |

111,5 |

110,4 |

110,9 |

108,2 |

|

Скуловой диаметр, мм |

143,7 |

143,3 |

143,5 |

137,1 |

|

Нижнечелюстной диаметр, мм |

108,7 |

110,5 |

109,6 |

104,2 |

|

Физиономическая высота лица, мм |

196,3 |

196,8 |

196,6 |

185,3 |

|

Разность продольного диаметра и физиономической высоты лица, мм |

+ 0,6 |

–0,3 |

+ 0,1 |

–1,0 |

|

Морфологическая высота лица (от нижнего края бровей), мм |

127,4 |

130,5 |

129,1 |

122,4 |

|

Высота носа (от нижнего края бровей), мм |

58,2 |

59,9 |

59,1 |

57,3 |

|

Нособровное расстояние, мм |

5,5 |

7,0 |

6,3 |

8,4 |

|

Ширина носа, мм |

37,7 |

37,1 |

37,4 |

33,8 |

|

Ширина рта, мм |

53,2 |

53,8 |

53,5 |

49,8 |

|

Высота верхней губы, мм |

17,6 |

17,5 |

17,6 |

16,7 |

|

«Толщина» обеих губ, мм |

15,6 |

17,6 |

16,7 |

15,3 |

|

Выступание кончика носа, мм |

14,7 |

14,2 |

14,4 |

13,1 |

|

Указатели, %: |

||||

|

головной |

78,3 |

78,9 |

78,6 |

81,0 |

|

челюстно-лобный |

97,5 |

100,1 |

98,8 |

96,3 |

|

лицевой морфологический от нижнего края бровей |

88,7 |

91,0 |

90,0 |

89,3 |

|

носовой от нижнего края бровей |

64,8 |

61,9 |

63,3 |

59,0 |

|

Волосяной покров на груди (у лиц с 22 лет), %: |

||||

|

1 – очень слабый |

78,3 |

75,9 |

76,9 |

– |

|

5 – очень сильный |

– |

– |

– |

– |

|

средний балл |

1,30 |

1,48 |

1,41 |

– |

|

Рост бороды (с 22 лет), %: |

||||

|

1 – очень слабый |

53,9 |

69,0 |

59,6 |

– |

|

5 – очень сильный |

– |

– |

– |

– |

|

средний балл |

1,73 |

1,62 |

1,71 |

– |

|

Форма волос, %: |

||||

|

1 – тугие |

7,7 |

6,5 |

7,0 |

9,0 |

|

2 – гладкие и плосковолнистые мягкие |

73,2 |

74,1 |

73,7 |

77,3 |

|

2ж – то же, жесткие |

11,5 |

6,5 |

8,8 |

11,4 |

Продолжение табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

3 – волнистые суммарно / в т.ч. 3ж – жесткие |

7,6 / 3,8 |

12,9 / 3,2 |

10,5 / 3,5 |

2,3 / 2,3 |

|

жесткие суммарно (1, 2ж, 3ж) |

23,0 |

16,2 |

19,3 |

22,7 |

|

Цвет волос (шкала Фишера – Заллера), %: |

||||

|

Y – иссиня-черные |

11,5 |

12,9 |

12,3 |

6,8 |

|

X – черно-каштановые |

23,1 |

41,9 |

33,4 |

25,0 |

|

W – темно-каштановые |

30,8 |

29,0 |

29,8 |

31,8 |

|

V – каштановые |

23,1 |

6,5 |

14,0 |

18,2 |

|

U – каштановые с пепельным оттенком |

7,7 |

6,5 |

7,0 |

6,8 |

|

T – темно-русые, вариант 1 |

3,8 |

3,2 |

3,5 |

2,3 |

|

S – темно-русые, вариант 2 |

– |

– |

– |

6,8 |

|

рыжие |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

балл 4 – черные (Y – U) |

96,2 |

96,8 |

96,5 |

88,6 |

|

балл 3 – темно-русые (T – P) |

3,8 |

3,2 |

3,5 |

9,1 |

|

балл 2 – русые (O, N, M) |

– |

– |

– |

– |

|

балл 1 – светло-русые (L – F) |

– |

– |

– |

2,3 |

|

балл 0 – белокурые (E – A) |

– |

– |

– |

– |

|

средний балл |

3,96 |

3,97 |

3,97 |

3,86 |

|

Цвет глаз (шкала Бунака), %: |

||||

|

балл 2 – темные (№ 1–4) |

42,3 |

58,1 |

50,8 |

63,7 |

|

балл 1 – смешанные (№ 5–8) |

42,4 |

25,8 |

33,4 |

31,8 |

|

балл 0 – светлые (№ 9–12) |

15,3 |

16,1 |

15,8 |

4,5 |

|

средний балл |

1,27 |

1,42 |

1,35 |

1,59 |

|

Эпикантус (наличие), % |

19,2 |

19,4 |

19,3 |

40,9 |

|

Складка верхнего века (отсутствие), % |

7,7 |

6,5 |

7,0 |

4,6 |

|

Горизонтальный профиль лица, %: |

||||

|

1 – плоский |

– |

3,2 |

1,8 |

20,4 |

|

2 – средний |

15,4 |

22,6 |

19,3 |

36,4 |

|

3 – выступающий |

84,6 |

74,2 |

78,9 |

43,2 |

|

средний балл |

2,85 |

2,71 |

2,77 |

2,23 |

|

Выступание скул, % |

||||

|

1 – слабое |

88,5 |

100,0 |

94,7 |

56,8 |

|

средний балл |

1,12 |

1,00 |

1,05 |

1,50 |

|

Высота переносья, % |

||||

|

1 – малая |

3,8 |

9,7 |

7,0 |

31,8 |

|

2 – средняя |

73,1 |

87,1 |

80,7 |

65,9 |

|

3 – большая |

23,1 |

3,2 |

12,3 |

2,3 |

|

средний балл |

2,19 |

1,94 |

2,05 |

1,71 |

|

Поперечный профиль спинки носа, %: |

||||

|

1 – плоский |

– |

– |

– |

2,3 |

|

2 – средний |

30,8 |

29,0 |

29,8 |

45,5 |

|

3 – выступающий |

69,2 |

71,0 |

70,2 |

52,2 |

|

средний балл |

2,69 |

2,71 |

2,70 |

2,50 |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Общий профиль спинки носа, % |

||||

|

1 – вогнутый |

23,1 |

22,6 |

22,8 |

31,8 |

|

2 – прямой |

53,9 |

45,1 |

49,1 |

56,9 |

|

3 – выпуклый |

11,5 |

12,9 |

12,3 |

2,3 |

|

4 – извилистый |

11,5 |

19,4 |

15,8 |

9,0 |

|

Профиль верхней губы, средний балл |

1,96 |

2,00 |

1,98 |

1,80 |

|

«Толщина» верхней губы, средний балл |

1,50 |

1,84 |

1,68 |

1,48 |

|

«Толщина» нижней губы, средний балл |

2,19 |

2,52 |

2,37 |

2,07 |

* Выборки включают несколько человек с якутской самоидентификацией (1 муж., 3 жен.), юкагирской (1 муж., 2 жен.), татарской (1 муж). Все эти лица - потомки национально-смешанных браков с русскоустьинским компонентом.

пигментации на закрытых участках тела с помощью специальных шкал.

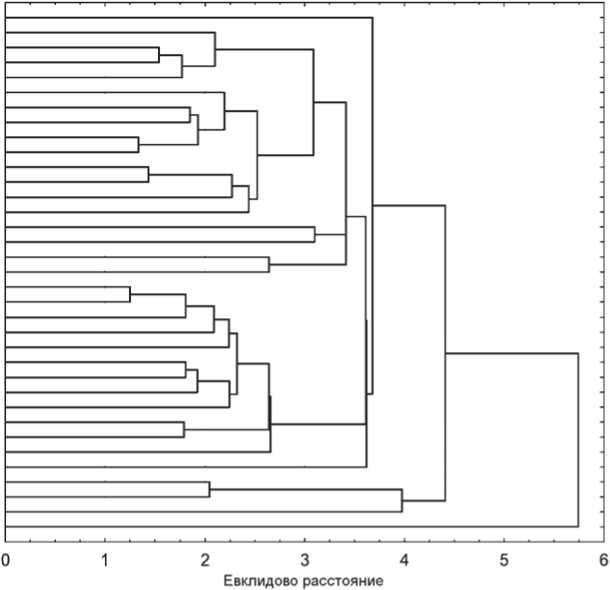

Современная мужская выборка рус-скоустьинцев имеет редкую, даже уникальную особенность в соотношении трех размеров: в среднем довольно высокий рост, очень высокий лоб и очень большая физиономическая высота лица. Обзор надежно сопоставимых популяционных данных, которые получены во второй половине ХХ в., показал, что на территории Сибири эта тенденция характерна в первую очередь для этно-локальных групп смешанного европеоидно-монголоидного формирования (например, северные алтайцы-тубалары, чулымские тюрки, назымские хантыйско-русские метисы; табл. 3). Многомерный кластерный анализ совокупности из тех же 35 азиатских и европейских этнических групп, которые представляют разные антропологические типы Евразии, демонстрирует самостоятельную позицию русскоустьинцев по комплексу трех продольных размеров - длины тела, морфологической высоты лица от нижнего края бровей и высоты лба (рис. 2). Анализ матрицы попарных евклидовых расстояний выявил в данном случае ближайшие к потомкам русских старожилов Индигирки этнолокальные группы. Ими являются низовые чуваши Буинского р-на Татарстана и назымские хантыйско-русские метисы в ХМАО (межгрупповое расстояние 3,7-4,1 усл. ед.), русские бай-кало-кударинские, татары-мишари Буинского р-на и русские томские (5,0-5,4),

вг

Рис. 1. Обобщенные фотопортреты русскоустьинцев без иноэтничной примеси ( а , в ) и национально-смешанные ( б , г ). Выполнены А.М. Маурером (НИИ и Музей антропологии МГУ) по полевым антропологическим фотографиям автора.

Таблица 3. Длина тела и высота лица у народов Северной Евразии (мужские выборки)

|

Группа |

Длина тела, см |

Физиономическая высота лица, мм |

Морфологическая высота лица, мм |

Высота лба, мм |

Источник |

|

Азиатские группы |

|||||

|

Русские индигирские |

169,3 |

196,6 |

129,1 |

67,5 |

ПМА * |

|

Якуты сев. и центр. (4 гр.) |

163,0 |

199,8 |

138,2 |

61,6 |

[Золотарева, 1975б] |

|

Юкагиры тундровые (2 гр.) |

158,2 |

192,1 |

134,6 |

57,5 |

[Золотарева, 1975а] |

|

Эвены тундровые |

157,5 |

193,3 |

133,5 |

59,8 |

[Там же] |

|

Ламуты Чукотки и Камчатки |

160,4 |

195,8 |

135,0 |

60,8 |

[Дебец, 1951] |

|

Чукчи анюйские |

158,8 |

185,7 |

128,6 |

57,1 |

[Там же] |

|

Эскимосы суммарно |

162,5 |

198,2 |

136,2 |

62,0 |

» |

|

Камчадалы |

163,6 |

190,5 |

130,4 |

60,1 |

» |

|

Русские Камчатки |

164,8 |

191,0 |

130,6 |

60,4 |

» |

|

Русские байкало-кударинские |

167,3 |

192,0 |

129,1 |

62,9 |

[Золотарева, 1957] |

|

Русские тарбагатайские/семейские |

170,2 |

188,3 |

125,8 |

62,5 |

[Там же] |

|

Долганы с русской примесью |

161,9 |

195,9 |

134,8 |

61,1 |

[Золотарева, 1965] |

|

Нганасаны |

156,4 |

197,0 |

131,0 |

66,0 |

[Аксянова, Золотарева, 1992] |

|

Ненцы тундровые (5 гр.) ** |

157,5 |

192,7 |

130,0 |

62,7 |

[Аксянова, 2003] |

|

Ханты назымские |

163,3 |

191,7 |

128,2 |

63,5 |

ПМА |

|

Хантыйско-русские метисы назымские |

166,4 |

193,7 |

129,1 |

64,6 |

» |

|

Селькупо-русские метисы |

165,3 |

190,8 |

128,9 |

61,9 |

» |

|

Русские томские |

168,7 |

192,2 |

130,0 |

62,2 |

» |

|

Татары саргатские – метисы с казанскими |

166,9 |

195,8 |

133,0 |

62,8 |

» |

|

Чулымцы |

160,0 |

195,2 |

130,9 |

64,3 |

[Аксянова, 1991] |

|

Хакасы-кызыльцы |

161,4 |

199,6 |

133,1 |

66,5 |

[Там же] |

|

Алтайцы-тубалары |

164,6 |

200,3 |

133,9 |

66,4 |

[Аксянова, 1992] |

|

Алтай-кижи |

163,9 |

198,5 |

133,9 |

64,6 |

[Там же] |

|

Алтайцы-теленгиты |

166,9 |

202,1 |

136,3 |

65,8 |

[Алексеева, 2005] |

|

Казахи Алтая (Кош-Агач) |

168,4 |

201,9 |

137,4 |

64,5 |

Там же |

|

Хакасы-сагайцы |

164,1 |

201,7 |

137,3 |

64,4 |

» |

|

Тувинцы зап. (Дзун-Хемчикский р-н) |

163,2 |

201,9 |

135,0 |

66,9 |

» |

|

Якуты центр. (Горный р-н) |

162,6 |

198,9 |

134,0 |

64,9 |

» |

|

Халха-монголы центр. (Бурд) |

165,8 |

200,8 |

135,7 |

65,1 |

» |

|

Европейские группы |

|||||

|

Ненцы колвинские |

167,2 |

193,3 |

132,7 |

60,6 |

[Аксянова, 2005] |

|

Коми – метисы с ненцами |

166,6 |

191,2 |

130,7 |

60,5 |

[Там же] |

|

Татары-мишари (Буинск) |

170,4 |

195,3 |

131,9 |

63,4 |

ПМА |

|

Чуваши низовые (Буинск) |

170,4 |

194,5 |

130,3 |

64,2 |

» |

|

Русские вологодские (3 гр.) |

171,7 |

187,8 |

124,6 |

63,2 |

[Zolotareva, 1993] |

|

Русские Севера (Вост. Европа, 8 гр.) |

169,1 *** |

186,3 |

127,1 |

59,2 |

[Витов, 1997] |

Русские индигирские Якуты сев. Ламуты Чукотки и Камчатки Долганы с русской примесью Эскимосы Хакасы-кызыльцы Алтайцы-тубалары Тувинцы зап.

Алтай-кижи Якуты центр. Алтайцы-теленгиты Халха-монголы Казахи Алтая Хакасы-сагайцы Ненцы тундровые Чулым цы Юкагиры тундровые Эвены тундровые Камчадалы Русские Камчатки Коми-метисы Ненцы колвинские Татары саргатские, метисы Русские байкало-кударинские Русские томские Хантыйско-русские метисы Селькупо-русские метисы Татары, Буинск Чуваши, Буинск Ханты назымские Нганасаны Русские тарбагатайские Русские вологодские Русские Севера Вост. Европы Чукчи анюйские

Рис. 2. Соотношение евразийских этнических групп (мужские выборки) по комплексу трех размеров (длина тела, морфологическая высота лица и высота лба).

русские тарбагатайские Забайкалья, татары сибирские саргатские – метисы с казанскими татарами и русские вологодские (6,1–6,7). Наиболее удаленные от русских Индигирки группы по этим признакам – нганасаны (13,1), эвены тундровые и чукчи анюйские (14,7–14,8), юкагиры тундровые (15,9); среднеудаленные – якуты центральные (Горный р-н; 8,7), долганы с известной русской примесью (11,3), якуты северные и центральные (12,5). Современные потомки старожилов Индигирки ближе к европейским и европейско-сибирским метисным группам (включая другие территориальные группы русских старожилов Сибири), чем к местным монголоидным по расовому типу народам. Из числа автохтонных популяций к русскоустьинцам ближе по сочетанию трех указанных размеров тюркские этносы (якуты и долганы), чем самодийцы Таймыра и аборигены северо-востока Азии.

Внешние особенности женской русскоустьин-ской выборки соответствуют общим закономерностям межполовых различий. У женщин в среднем меньше размеры тела и головы, более округлая форма головы и лица, менее выступающий и относительно более узкий нос, чаще вогнутая спинка носа, сравнительно более узкая нижняя челюсть, немного светлее волосы, но темнее глаза, значительно чаще встречается эпикантус, усилены выступание скул и уплощенность лица.

Степень выраженности полового диморфизма была рассчитана по авторской методике для 29 расоводиагностических признаков внешно сти [Акся-нова, 2011]. Она оказалась на границе среднего и высокого уровней по межгрупповой шкале. Группа русскоустьинцев по сочетанию суммарных оценочных параметров аналогична метисным выборкам народов Западной Сибири – селькупско-русским метисам и потомкам смешанных браков сибирских и поволжских татар. Паттерн межполовых различий в ней обнаруживает разные направления изменчивости: с одной стороны, он в основном соответствует европейской модели и не противоречит метисной, с другой – отличается яркой манифестацией азиатской модели по таким признакам, как ширина нижней челюсти, морфологическая высота лица, эпикантус. Очевидно, генеалогические истоки современной выборки старожилов Русского Устья, выявленные опросом, находят отражение в их расовых популяционных характеристиках как своеобразного антропологического комплекса Сибирской Арктики. При оценке биологического состава по шкале выраженности межполовых различий изученная популяция характеризуется как умеренно дифференцированная, морфологически стабильная. Русскоустьинцы являются частью общего круга брачных связей населения Аллаихи.

Таблица 4. Сравнительные материалы

|

Группа |

Длина тела, см |

Модуль головы, м м |

Головной указатель, % |

Челюстно-лоб-ный указатель, % |

Модуль лица морфо-логический, мм |

Лицевой указатель морфологи-ческий, % |

Носовой указатель, % |

«Толщина» губ, мм |

|

Русское Устье, 26 чел. без иноэт-ничной примеси |

168,7 |

175,6 |

78,3 |

97,5 |

135,6 |

88,7 |

64,8 |

15,6 |

|

Русское Устье, все 57 чел. |

169,3 |

175,7 |

78,6 |

98,8 |

136,3 |

90,0 |

63,3 |

16,7 |

|

Коми, Инта |

168,5 |

174,3 |

79,7 |

100,5 |

135,3 |

90,3 |

61,4 |

14,9 |

|

Коми, Усинск |

167,3 |

173,2 |

80,6 |

99,5 |

136,0 |

91,1 |

61,1 |

14,8 |

|

Коми-метисы |

166,6 |

172,9 |

80,1 |

101,6 |

136,6 |

91,9 |

59,4 |

15,7 |

|

Ненцы колвинские |

167,2 |

174,5 |

81,4 |

104,1 |

138,6 |

91,9 |

62,2 |

15,6 |

|

Ханты назымские |

163,3 |

173,0 |

79,7 |

101,3 |

134,8 |

90,7 |

65,2 |

15,4 |

|

Хантыйско-русские метисы |

166,4 |

173,8 |

80,4 |

99,4 |

136,0 |

90,4 |

62,2 |

16,7 |

|

Ханты юганские |

158,2 |

172,5 |

79,5 |

104,1 |

133,9 |

91,2 |

63,4 |

14,9 |

|

Нганасаны |

156,4 |

175,1 |

84,7 |

109,7 |

141,0 |

86,8 |

60,4 |

15,8 |

|

Якуты северные (4 гр.) |

163,0 |

176,0 |

81,6 |

111,9 |

143,7 |

92,7 |

54,7 |

17,7 |

|

Юкагиры тундровые (2 гр.) |

158,2 |

175,2 |

81,7 |

114,3 |

141,3 |

90,9 |

59,8 |

17,1 |

|

Долганы с русским компонентом |

161,9 |

174,0 |

84,9 |

111,6 |

141,5 |

90,9 |

57,2 |

17,3 |

|

Камчадалы |

163,6 |

172,3 |

78,8 |

113,0 |

136,6 |

91,4 |

63,5 |

16,1 |

|

Русский Север (8 гр.) |

169,1 |

172,0 |

81,0 |

103,2 |

133,6 |

90,7 |

61,6 |

16,0 |

1.0

0.8

0,6

Долганы с русской примесью

Якуты северные

0.4

см ф

0.2

Русский Камчадалы

Север Коми, Коми- А а Усинск метисы

Юкагиры

Коми. Инта ру.2б

I -0.2

-0.4

-0,6

-0,8

РУ-57

Колвинские ненцы

Нганасаны

Хантыйско-русские метисы

Ханты назымские

Ханты юганские

-1.0 •---------—

-1.5 -1.0

О 0,5

Измерение 1

1.0

1.5

2.0

Рис. 3. Положение русскоустьинской выборки на фоне групп Северной Евразии (21 признак внешнего облика в мужских выборках; многомерное шкалирование).

РУ-26 – потомки русских старожилов без иноэтничной примеси; РУ-57 – полная выборка русскоустьинцев.

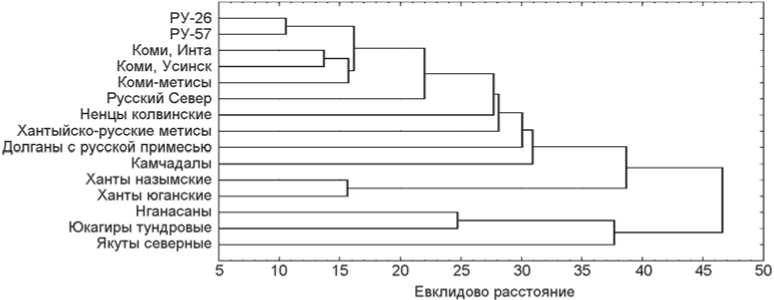

ванием большого набора показательных характеристик в методически наиболее сопоставимых материалах (табл. 4). Графический результат анализа методом многомерного шкалирования показан на рис. 3, методом кластерного анализа – на рис. 4. Оба они наглядно демонстрируют на основе научной расоведческой программы уровень суммарного сходства старожилов с несколькими этнотерри-ториальными группами циркумполярного пояса Евразии – от севера Восточной Европы до Камчатки, от европеоидных и переходных форм до разных проявлений монголоидного типа. Русскоустьинцы определенно объединяются прежде всего с северными коми (ижемцами бассейна р. Уса), особенно с той их частью, в которой есть ненецкая примесь. К числу близких относится также объединенная выборка северных русских. Следующую ступень занимают группы недавнего смешанного в национальном и расовом отношении происхождения, причем каждая

С целью выявления ближайших аналогий физическому типу русскоустьинцев проведено межгрупповое сопоставление мужских выборок с использо-

из них вполне индивидуальна антропологически. Это живущие в коми-ненецком пограничье колвинские ненцы (колвинцы), назымские хантыйско-русские метисы в ХМАО, долганы с известной у них

по соматологии северных групп

|

Цвет волос |

Цвет глаз |

Борода |

Эпикантус, % |

Профиль лица |

Скулы |

Высота переносья |

Профиль носа |

Спинка носа, % |

Форма волос,% |

Профиль верхней губы, прохей-лия, % |

||

|

Вогну- |

Выпук- |

Тугие |

Вол- |

|||||||||

|

средний балл |

средний бал л |

тая |

лая |

нистые |

||||||||

|

3,96 |

1,27 |

1,73 |

19,2 |

2,85 |

1,12 |

2,19 |

2,69 |

23,1 |

11,5 |

7,7 |

7,6 |

23,1 |

|

3,97 |

1,35 |

1,71 |

19,3 |

2,77 |

1,05 |

2,05 |

2,70 |

22,8 |

12,3 |

7,0 |

10,5 |

14,0 |

|

3,15 |

0,42 |

3,23 |

2,2 |

2,71 |

1,03 |

2,33 |

2,77 |

16,7 |

14,4 |

0,0 |

8,7 |

12,9 |

|

3,25 |

0,59 |

3,29 |

7,8 |

2,56 |

1,14 |

2,19 |

2,78 |

12,9 |

11,3 |

6,2 |

14,1 |

20,6 |

|

3,65 |

0,73 |

2,95 |

13,3 |

2,36 |

1,24 |

1,93 |

2,42 |

20,9 |

11,6 |

4,4 |

17,8 |

31,8 |

|

3,90 |

1,31 |

1,93 |

31,0 |

2,04 |

1,41 |

2,00 |

2,38 |

28,6 |

3,6 |

10,3 |

20,7 |

48,0 |

|

3,90 |

1,35 |

2,03 |

29,0 |

2,26 |

1,13 |

1,71 |

2,10 |

56,8 |

0,0 |

29,0 |

6,4 |

56,7 |

|

3,50 |

0,72 |

2,75 |

16,7 |

2,61 |

1,11 |

2,00 |

2,61 |

44,4 |

0,0 |

11,1 |

5,6 |

17,6 |

|

3,82 |

1,31 |

1,85 |

29,5 |

2,28 |

1,23 |

1,67 |

2,23 |

67,2 |

3,3 |

21,7 |

5,0 |

62,3 |

|

4,00 |

1,96 |

1,13 |

50,0 |

1,31 |

2,05 |

1,17 |

2,00 |

49,4 |

5,6 |

57,6 |

4,3 |

81,1 |

|

3,99 |

1,73 |

1,45 |

56,8 |

1,31 |

2,15 |

1,29 |

2,24 |

12,3 |

23,3 |

55,4 |

8,2 |

76,5 |

|

4,00 |

1,75 |

1,05 |

59,1 |

1,11 |

2,32 |

1,09 |

1,98 |

34,1 |

2,3 |

63,3 |

3,3 |

95,1 |

|

3,86 |

1,32 |

1,33 |

27,0 |

1,68 |

2,00 |

1,68 |

2,55 |

9,1 |

22,7 |

9,5 |

19,0 |

50,0 |

|

3,92 |

1,60 |

2,31 |

20,2 |

1,40 |

2,09 |

1,88 |

2,12 |

15,6 |

10,0 |

32,4 |

12,7 |

44,5 |

|

2,53 |

0,58 |

2,94 |

0,0 |

2,35 |

1,42 |

2,57 |

2,78 |

23,2 |

16,7 |

0,1 |

28,9 |

11,1 |

Рис. 4. Дендрограмма таксономических связей в североевразийском пространстве (21 признак внешнего облика; мужчины).

Усл. обозн. см. рис. 3.

русской примесью, наконец, камчадалы Камчатки. Следующими по удаленности оказались обские угры – две группы хантов. И самыми отличающимися от старожилов Индигирки по внешнему облику являются, несомненно, североазиатские народы – монголоидные по расовому типу, но территориально наиболее близкие к ним. Таким образом, распределение групп связано с нарастанием доли монголоидного компонента, что совпадает с их географическим размещением с запада на восток. Только русскоустьинцы не соответствуют этой закономерности. Далеко на восток их предки принесли европейский фенотип, который поддерживается смешением с новыми европейскими по типу переселенцами.

Метисную природу старожилов Русского Устья сильнее подчеркивают результаты других программ – одонтологической и отдельных биомаркеров, которые в данном случае подробно не рассматриваются. Более выраженное восточное своеобразие группы по одонтологической программе обычно объясняют эпохальной инертностью зубной системы. Видимо, определенную роль играет также отсутствие полового отбора

1.5

Русские Индигирки

Метисы с якутами

1.0

Метисы с юкагирами

0.5

-0.5

-1.0

-1.5

-2.0

Русские печорские

Русско-сибирские метисы суммарно

Метисы с эвенами

Ненцы „ „ тундровые

Коми, Ижма суммарно

Сибирские народы

Долганы

Нганасаны

-2.51-----------------------—

-2,0 -1.5 -1,0 -0,5

О

0,5

1.0

Главная компонента 1, 23,1 %

местного полиэтничного сообщества: во-первых, о наличии сибирской примеси в составе всех выделенных подгрупп русскоустьинцев, обследованных летом 2013 г. (независимо от указаний респондентов в своих родословных на смешение с представителями сибирских народов); во-вторых, о широкой распространенности межэтнических брачных контактов в среде местных сибирских этносов, а следовательно, и большом числе аборигенных внутрисибирских национально-смешанных потомков не только в настоящее время, но и в прошлом.

Проведенное в 2013 г. антропологическое исследование русской старожильческой популяции формирует научно документированную базу для следующего общего заключения. Эта этнографическая группа русских старожилов Сибири является малой популяцией, которая с начала своего формирования в XVII– XVIII вв. открыта для разносторонних межэтнических брачных контактов. Крайняя удаленность района потенциально могла обусловить совсем другой сценарий ее развития – как относительно изолированной группы европейцев по соседству с аборигенными народами. Социальные причины и условия жизни на азиатском Крайнем Севере, в сочетании с фактом полноценной биологической совместимости

1.5

2,0

Рис. 5. Соотношение разных групп северного населения по координатам главных компонент 1 и 4 зубного комплекса (14 признаков; детские выборки суммарно по полу).

по незаметным признакам. И если по соматологи-ческой программе можно говорить о преобладании якутского влияния, то при разделении полученного у школьников Аллаихи зубного материала на маленькие подгруппы выявлены все же вероятные остаточные следы генетического контакта русскоустьинцев с юкагирами (рис. 5).

Заключение

На основе комплексной характеристики по пакету биологических морфогенетических программ установлено, что современная группа русских старожилов Индигирки, известная как русскоустьинцы или инди-гирщики, обладает значительным антропологическим своеобразием метисного варианта. Это своеобразие эндемичного уровня, которое обусловлено смешанным европейско-азиатским (европеоидно-монголоидным) ее составом вследствие биологического взаимодействия пришлого и местного сибирского населения – этнических якутов, эвенов, юкагиров и чукчей. Судя по данным устного генеалогического опроса обследованных жителей, а также ранее полученным материалам по антропологии народов Сибири, основным источником восточного (азиатского, монголоидного) сдвига в характеристике современного взрослого населения русскоустьинцев стали северные группы этнических якутов при меньшем биологическом влиянии со стороны автохтонов Субарктики – юкагиров, эвенов, чукчей. Антропологические данные позволяют уверенно говорить о двух жизненных моментах всех современных народов и рас, оказались сильнее географических и культурных препятствий. Небольшая по численности сельская полиэтничная популяция русскоустьинцев изначально реализует микромодель развития современных городских полиэтничных сообществ – всегда гетерогенных. В данном случае это модель мирного взаимодействия европейских и азиатских народов, по антропологическим особенностям весьма разнообразных. На севере Якутии в низовьях Индигирки на протяжении последних столетий успешно реализован биосоциальный феномен, который за рубежом назвали «плавильным котлом» разных национальных культур и различных антропологических типов.

Список литературы Русскоустьинский антропологический феномен

- Аксянова Г.А. Соматология // Тюрки таежного Причулымья: (популяция и этнос). - Томск: Изд. Том. ун-та, 1991. - Разд. II, гл. 4. - С. 128-153.

- Аксянова Г.А. Изучение физического типа населения как метод этногенетического анализа (на примере алтайцев) // Материалы к серии «Народы и культуры». - М.: ИЭА РАН, 1992. - Вып. X: Антропологические исследования. -Кн. 2: Новое в методике и методологии антропологических исследований. - С. 86-104.

- Аксянова Г.А. Соматология // Этнография и антропология Ямала. - Новосибирск: Наука, 2003. - Ч. 2, гл. 2. - С. 200-292.

- Аксянова Г.А. Современные представления об антропологическом составе народа коми и его генетических истоках // Антропология коми. - М.: ИЭА РАН, 2005. - С. 53-176.

- Аксянова Г.А. Фамильное и антропологическое разнообразие коренного населения Приуралья и Западной Сибири // Расы и народы. - М.: Наука, 2007. - Вып. 33. - С. 277-330.