«Рыльский имянной гражданин», Гаврила Державин и «горестная вдова»: надгробие Григория Шелихова в Иркутске и мемориальные практики в России конца XVIII - начала XIX века

Автор: Болтунова Е.М., Митина Е.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Символическая политика (в) России

Статья в выпуске: 3 (66), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению мемориальных практик, развернутых непосредственно в кладбищенском пространстве, т. е. представляющих собой одну из самых ранних попыток осмысления статуса и деятельности конкретного человека. Надгробный памятник рассматривается как совокупность элементов, содержащих смысловую нагрузку (эпитафии, конструктивные особенности, визуальный ряд), что позволяет создать и закрепить определенный образ усопшего. В качестве примера авторы анализируют памятник на могиле иркутского купца Григория Ивановича Шелихова, известного организатора экспедиций в Русскую Америку и основателя Северо-Восточной компании. Памятник, сооруженный на территории Знаменского монастыря в 1800 г., сочетает в себе как черты, типичные для надгробий конца ⅩⅤⅢ - начала ⅩⅠⅩ в., так и уникальные элементы. К числу последних можно отнести указание на авторство эпитафий, размещенных на памятнике, необычное изображение портрета императрицы Екатерины II и фиксация стоимости надгробия на постаменте. Привлечение широкого исторического контекста в связи с деятельностью семьи Шелихова (в том числе его вдовы Н. А. Шелиховой и зятя Н. П. Резанова) позволяет оценить надгробие как попытку зафиксировать вклад покойного в деятельность будущей Российско-Американской компании, что было необходимо для утверждения прав наследников Шелихова на управление последней. В этом отношении особое значение приобрела демонстрация социального капитала семьи на локальном уровне, в Иркутске. Для сравнительного анализа привлекаются результаты полевых исследований, в том числе материалы собранной сотрудниками Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» базы данных «Мемориальная культура в России: надгробия ⅩⅤⅢ - ⅩⅩ вв.».

Мемориальная культура, надгробия, российско-американская компания, иркутск, г. и. шелихов, г. р. державин, г. а. потемкин

Короткий адрес: https://sciup.org/147246546

IDR: 147246546 | УДК: 94(47+57)+726.825 | DOI: 10.17072/2219-3111-2024-3-169-185

Текст научной статьи «Рыльский имянной гражданин», Гаврила Державин и «горестная вдова»: надгробие Григория Шелихова в Иркутске и мемориальные практики в России конца XVIII - начала XIX века

Томас Лакёр в своей книге «Работа мертвых» вполне прямо выражает идею значимости мемориального пространства: мертвые нужны живым гораздо больше, чем живые – мертвым, ведь последние формируют основание для религии, социального пространства и цивилизации

как таковой. При этом, по мнению исследователя, мертвые создают, перевоссоздают и репрезентируют социальный порядок [ Laqueur , 2015].

Соглашаясь с позицией Лакёра, отметим, что сама по себе система мемориальных практик, развернутых непосредственно в кладбищенском пространстве, во многом остается неизученной. Не всегда очевидно и то, как соотносятся в этой сфере попытки реализовать конкретные задачи и отсылки ко вневременным контекстам или, напротив, нарративам, актуальным для конкретной эпохи. Ведь Лакёр использует выражение «мертвые создают» как фигуру речи; в действительности все, что создается, создается живыми, хотя в данном случае и при посредстве или с отсылкой к мертвым.

Ответ на поставленный вопрос можно обнаружить, переместив в центр интерпретационной модели надгробные памятники, т.е. структуры, представляющие собой одну из самых ранних попыток осмысления статуса и деятельности конкретного человека безотносительно его узнаваемости в социуме. В этом смысле существенно, что надгробия – источник, в котором условно авторское в текстах (формуляре2, эпитафиях, библейских цитатах) и образах, одобренных заказчиком, оказывается не только и не столько развернуто в сторону покойного, сколько адресовано современнику или потомку. В этом смысле надгробие представляется диалогом между живыми, в котором инициатор создания мемориала рассказывает проходящему мимо о покойном, пытаясь при этом сформировать «правильную» реакцию и оценки.

Показательным примером в этом отношении является выразительное иркутское надгробие над могилой Григория Ивановича Шелихова, купца и мореплавателя, одного из основателей Северо-Восточной компании, занимавшейся пушнинным промыслом и торговлей на Аляске и Курильских островах и позже преобразованной в Российско-Американскую торговую компанию. Шелихов3 скончался в 1795 г., а его «мавзолей» был сооружен в Иркутске на территории Знаменского монастыря пятью годами позже. Высокое, богато украшенное и нетипичное для захоронений на территории, удаленной от имперских столиц, надгробие привлекало внимание исследователей, занимавшихся историей Русской Америки, однако не рассматривалось в контексте анализа имперских, в том числе региональных, мемориальных практик.

Оформление обелиска на могиле Г. И. Шелихова включает в себя не только формулярный текст, но и несколько эпитафий, что позволяет реконструировать идею, которую стремились выразить создатели этого мемориального проекта. В свою очередь, привлечение нескольких контекстуальных пластов – от истории создания надгробия до истории семьи Шелиховых – дает возможность оценить значение такого рода коммемораций для поддержания и/или (пе-ре)воссоздания социального порядка применительно к Российской империи конца ⅩⅤⅢ – начала ⅩⅠⅩ в.

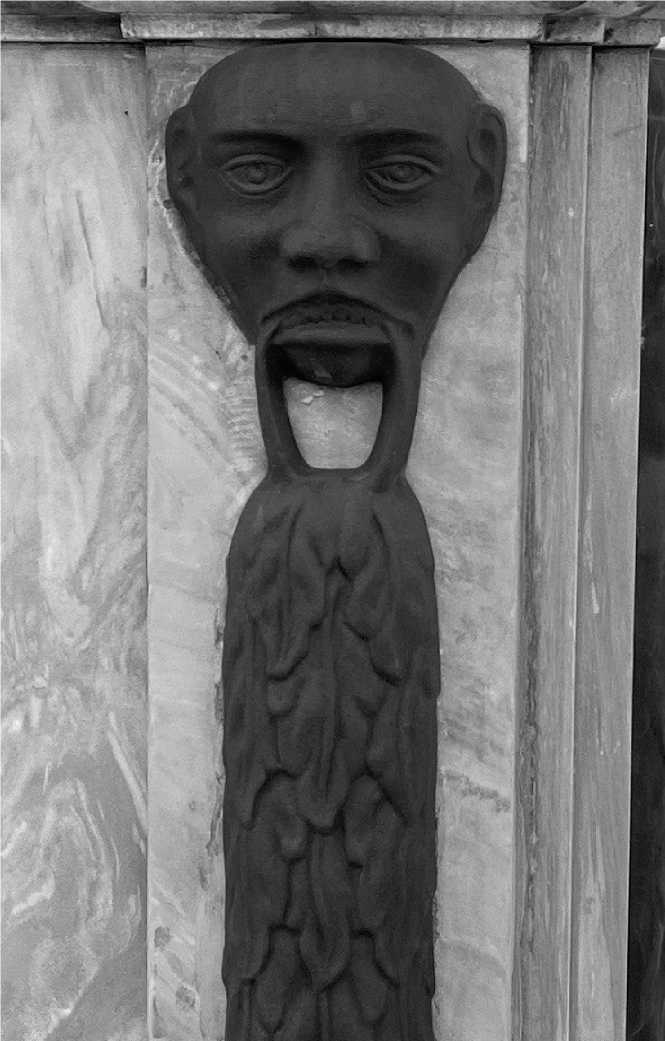

«Колумб здесь Росский погребен»4

Григорий Шелихов окончил свои дни в самом конце правления Екатерины II. Установленное на его могиле надгробие и сейчас поражает своим размером и богатством декора: сделанный на Урале и перевезенный в Иркутск мраморный обелиск высотой около 5 м украшают бронзовые барельефы, гирлянды и маски, портреты императрицы и самого Шелихова, а также эпитафии авторства Г. Р. Державина и И. И. Дмитриева, отсылающие к достижениям и заокеанским путешествиям купца.

Трехуровневое и четырехгранное надгробие Григория Ивановича, установленное с внешней стороны церкви, у алтарной стены, представляет собой структуру, оформленную в соответствии с классическими семиотическими иерархиями и оппозициями, такими как восток – запад и верх – низ. Так, восточная и северная грани памятника, на которых фигурирует описание деятельности покойного как государственного мужа, находятся в некоторой оппозиции к западной, условно семейной, грани, текст на которой содержит упоминание его жены Натальи Ше-лиховой. Если в верхней части обелиска мы видим крест и изображение покойного, то на постаменте обнаруживаем указание на стоимость надгробия.

Рис. 1. Надгробие Г. И. Шелихова. Иркутск, Знаменский монастырь

Рис. 2. Надгробие Г. И. Шелихова. Фрагмент. Иркутск, Знаменский монастырь

Рис. 3. Надгробие Г. И. Шелихова. Фрагмент. Иркутск, Знаменский монастырь

Самыми нагруженными в смысловом отношении являются упомянутые восточная и северная стороны. Это неудивительно: восточная сторона традиционно воспринималась как самая статусная. Сыграла свою роль и география деятельности Шелихова, компания которого, как упоминалось, носила название Северо-Восточной. На северной грани под изображением компаса, чертежных принадлежностей и свитков размещался формуляр, отражавший, помимо традиционных установок, основные вехи деятельности Григория Шелихова, к которым были отнесены начало торговой деятельности в Сибири и три морских путешествия:

Григорий Иванович Шелихов

Рыльский имянинной гражданин

Родился года 1748

Вступил в супружество года 1775

Начал торговлю свою во окраинах Сибири С 1775 году

Морския путешествия свершил

В 1783, 1784 и 1785 годах

Скончался 1795 Июля 20 дня

Здесь же появилась эпитафия Державина, к моменту установки надгробия уже опубликованная (Надгробие…, 1796):

Колумб здесь Росский погребен, Преплыв моря, открыл страны безвестны, И зря, что все на свете тлен, Направил парус свой

Во океан небесный

Искать сокровищ горних, неземных, Сокровищ благих.

Его ТЫ БОЖЕ душу упокой.

Гаврила Державин

На восточной грани под портретом Шелихова, на шее которого была изображена медаль с профилем Екатерины II5 (верхний уровень), а также свиток с имперским двуглавым орлом, шпагой и еще одним медальоном с портретом императрицы (средний уровень), был размещен следующий текст:

Здесь

Во ожидании пришествия Христова Погребено тело

По прозванию Шелихова,

По деяниям бесценнаго,

По промыслу Гражданина,

По замыслам мужа почтеннаго, Разума обширнаго и твердаго, ибо

В царствование ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ, ИМПЕРАТРИЦЫ И САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ, ГОСУДАРЫНИ славной и ВЕЛИКОЙ, Разширившей свою ИМПЕРИЮ

Победами врагов ЕЯ на западе и на полудне, он отважными своими морскими путешествиями на восток нашел, покорил и присовокупил державе ЕЯ не только острова:

Кыктак, Афогнак и многия другия, Но и самую матерую землю Америки

Простираясь к северо-востоку;

Завел в них домостроителство, кораблестроение и хлебопашество и Испрося Архимандрита с Братиею и Клиросом провозгласил в грубом народе, не слыханном невежеством попранном не ведомое там имя БОЖИЕ, и во имя святыя живоначальныя Троицы насадил православную христианскую Веру, в лето 1795.

Христе Спасителю!

Причти его к лику Благовестников, возжегших на земле свет Твой пред человеки.

Гаврила Державин

В этих текстах Г. И. Шелихов предстает первооткрывателем и государственным мужем, мудрым и просвещенным: он занят созиданием (в эпитафии названы «домостроителство, кораблестроение и хлебопашество», а сам Шелихов именуется «гражданином»), несет свет христианства аборигенам6 и, наконец, присоединяет к обширным владениям Екатерины II острова и материковую часть Америки.

Знаковым стоит признать фигурирующее в тексте указание на то, что империя расширилась в царствование Екатерины II «на западе и на полудне», т.е. на западе (разделы Польши) и на юге (присоединение Крыма и Причерноморья), а Шелихов «отважными… морскими путешествиями» «присовокупил» к державе земли на востоке. Григорий Иванович, таким образом, оказывался в числе избранных, способствовавших территориальному росту и величию империи. При этом если для территорий на западе «приобретатель» назначен не был – территория была аннексирована в результате разделов, а не военной кампании, то с территориями юга вопросов относительно главной репрезентативной фигуры вопросов не было. Иными словами, деятельность Г. И. Шелихова на востоке оказывалась сопоставима с деятельностью Г. А. Потемкина на юге.

Вероятно, в продолжение этой мысли на южной (sic!) грани была размещена эпитафия И. И. Дмитриева:

Как царства падали к стопам Екатерины

Росс Шелихов без войск, без громоносных сил Притек в Америку чрез бурные пучины И нову область Ей и Богу покорил.

Не забывай, потомок, Что Росс, твой предок, И на Востоке громок.

Отметим, что текст стихотворения, опубликованный Дмитриевым еще 1797 г., отличался от размещенного на памятнике: «Как царства падали к стопам Екатерины / Росс Шелехов без войск, без громоносных сил / Пустился в новый свет чрез бурные пучины, / И три народа ей и Богу покорил» ( Державин , 1864, с. 777). Позднейшая трактовка эпитафии, превратившая покоренные народы в покоренную область, демонстрирует стремление авторов проекта к синхронизации нарративов, задействованных при оформлении мемориала Шелихова; тексты Державина также отсылали к трактовке, в рамках которой покойный присоединял именно земли, просвещая при этом народы.

В эпитафии Дмитриева Григорий Шелихов был «покорителем» американских территорий во славу императрицы и Бога, а присоединенная территория прямо соотносилась с востоком и была маркирована как приобретенная «без войск». Это последнее указание не кажется простой отсылкой к сословной принадлежности иркутского купца. Возможно, Дмитриев намеренно выстроил образ Шелихова как перекликающийся с образом Г. А. Потемкина, кончине которого поэт посвятил одно из своих стихотворений:

Нет! сын твой [России. – Е. Б. , Е. М. ] вечно будет громок [курсив наш. – Е. Б. , Е. М. ]!

Потемкина геройский лик

Увидит поздний твой потомок

И возгласит: «Он был велик!..»

Благодаря эпитафии Дмитриева действовавший без «громоносных сил» Шелихов оказался сопоставим с «громким» князем Таврическим. Существенно, что Г. А. Потемкин скончался в 1791 г., всего за несколько лет до описываемых событий, его кончина сопровождалась целым рядом текстов и мемориальных жестов (включая похороны светлейшего князя в Херсоне), которые не были забыты.

Надгробие Г. И. Шелихова в целом представляет собой зримое свидетельство того, что проект памяти об известном купце и мореплавателе в первые годы после его смерти носил исключительно амбициозный характер. Иркутский мемориал с эпитафиями, сочетавшими в себе отсылки к дискурсам власти, пространства и просвещения, казалось, стремился сформировать повествование о большой истории, мало соотнесенной с ситуацией конкретного города и территории. При ближайшем рассмотрении, однако, такое предположение оказывается не вполне верным.

«Достоверно можно утверждать, что подобного в Александроневской лавре нет», или «мавзолей, каковых… в Невском монастыре множество»

Приведенные выше цитаты [цит. по: Гаращенко , 2011] красноречиво демонстрируют: митрополит Иркутский и Нерчинский Вениамин (Багрянский) и зять Г. И. Шелихова Николай Петрович Резанов радикально не сошлись в определении статуса надгробия основателя СевероВосточной компании. То, что для одного было необычным, для другого не выходило за рамки принятого. Существенно, что оба знали, о чем говорили: митрополит Вениамин был некоторое время ректором Александро-Невской семинарии, а Резанов родился и долгое время жил в столице империи. Оба использовали (не)схожесть надгробия Шелихова с некрополем Александро-Невской лавры как аргумент в споре о том, быть или не быть установке памятника над могилой купца и мореплавателя.

На первый взгляд, Резанов был прав: конструктивные и декоративные элементы надгробия Шелихова (форма обелиска, мрамор как основной материал, использование изображений, отсылающих к жизненным свершениям покойного или теме скорби), использовались при создании мемориалов в честь дворян и даже купцов того периода. К тому же тексты на надгробии Шелихова по целому ряду позиций вполне отражают существовавшую традицию. Так, упоминания достижений покойного можно считать в значительной мере универсальной чертой надгробий. Достижения в этом случае трактуются достаточно широко – от успехов в учебе и службе, титулов и наград до праведности прожитой жизни и совокупности личных качеств (храбрость, отвага, материнская любовь, дружеское участие и пр.). Показательны в этом отношении не только столичные надгробия, но и провинциальный некрополь России (База данных «Мемориальная культура в России: надгробия ⅩⅤⅢ – ⅩⅩ вв.», № 266, 323 и др.), см. также [ Арьес , 1992, с. 430‒432].

Достаточно часто на богатых купеческих надгробиях имперского периода (в том числе и вне столиц) встречаются стихотворные эпитафии. Например, скончавшийся в 1811 г. костромской «первой гильдии купец и фабрикант» Алексей Петрович Дурыгин удостоился следующей надгробной надписи:

Оставя суеты и горести земные и духом преселись в обители святые солики праведных блаженствуи вечно там В отраду горесным скорбящих в нас сердцам (База данных «Мемориальная культура…», № 477).

Обращения к имени монарха встречаются на надгробиях этого периода чаще всего в рамках формулярного текста как указание на время активной деятельности усопшего. Так, на надгробии архитектора И. Е. Старова было отмечено, что статский советник и кавалер был строителем «церкви Александроневской Лавры в Царствовании Великия ЕКАТЕРИНЫ Вто-рыя» [ Ермонская и др., 1978, с. 70]. Не менее показателен и фрагмент пространной эпитафии на надгробии Д. М. Голицына, который назван «в государствование ЕКАТЕРИНЫ II послом при ИМПЕРАТОРСКОМ римском дворе находившемся» [Там же, с. 50]. В. Шереметьевский в

«Русском провинциальном некрополе» приводит более поздние и более сложные с точки зрения образности эпитафии А. А. Аракчеева с отсылкой к образу Павла I («Да пребудет прах мой у подножия изображения Твоего») ( Шереметьевский , 1914, с. 44) и коллежского советника А. П. Протасьева, в эпитафии которому сочетаются образы Екатерины II и Павла I:

Но добрые дела с ним вместе не умрут, Увидят Павел там его с Екатериной И за услуги в храм безсмертия введут (Там же, с. 714).

Сочетание текстуального и визуального рядов на надгробиях этого периода, особенно в части указания на деятельность покойного, также не является новшеством. Более того, можно предположить, что к концу столетия у значимых представителей Северо-Восточной компании складывается своя нарративная форма, призванная обозначить соответствующим образом достижения своих членов. Г. И. Шелихов цитирует в описании своего американского путешествия эпитафию на надгробии М. С. Голикова, скончавшегося в 1788 г. и похороненного в Петербурге. В тексте эпитафии действия купца оказываются осмыслены исключительно в логике приумножения пользы Отечеству, здесь же упоминаются корабли и путешествия в Америку ( Шелихов , 1971, с. 42).

Вместе с тем, если отойти от разбора отдельных элементов и посмотреть на надгробие Г. И. Шелихова как на цельную композицию, представление митрополита Вениамина о том, что созданный мемориал не имел в действительности аналога даже в столице, окажется вполне справедливым. Надгробие отца-основателя Российско-Американской компании (к тому моменту фактически еще не созданной) поражает интенсивностью образного ряда. На обелиске можно обнаружить три отсылки к фигуре императрицы Екатерины II (две визуальных и одну текстуальную), два изображения государственного двуглавого орла. Изображения, украшающие верхнюю часть надгробия, представляют собой медальоны, обрамленные лавровыми листьями. Венки из лавровых ветвей украшают верхушку обелиска, их же держат во рту и аборигены (маски), расположенные по краям монумента. На памятнике дважды упомянут и самый известный поэт эпохи Г. Р. Державин.

Отдельно отметим, что в противоположность эпитафиям изображения монархов не типичны для надгробий этого периода. Г. В. Вдовин, анализируя портретную живопись XVIII в., подчеркивает функцию портрета как «заместителя» изображенного, а, значит, портрет Екатерины II на памятнике Шелихову - своего рода знак личного участия императрицы, символ особого монаршего расположения к усопшему [ Вдовин , 2005]. С другой стороны, изображение Екатерины II на медальоне Шелихова функционирует еще и как «портрет в портрете», т.е. призвано указать на почести, которые портретируемый (в нашем случае - Шелихов) отдает второму изображенному - императрице [Там же, с. 75]. Столь активное постулирование связей Ше-лихова с Екатериной II в мемориальном контексте конца XVI в. сопоставимо, пожалуй, с проектом надгробия на могиле Г. А. Потемкина, где императрица фигурировала в образе Минервы-России [ Ермонская и др., 1978, с. 87].

Интересно, что на памятнике Шелихову довольно много отсылок к православию. О распространении на американском континенте православной веры пространно сообщается в одной из эпитафий, причем эта деятельность Шелихова маркируется как одна из самых важных. К тому же у Г. Р. Державина Шелихов-Колумб, т.е. абсолютный путешественник, оказывается человеком, чье путешествие по океану превращается в путешествие души.

Совершенно исключительным стоит признать указание на стоимость надгробия. На западной стороне у подножия обелиска с купеческой прямотой указана - выбита на камне - колоссальная сумма затрат, отведенная на создание памятника: «Стоил все на все 11 760 рубл.». Очевидно, что современники воспринимали сумму, выделенную на изготовление и установку надгробия, как непомерную. Зять Шелихова Н. П. Резанов так оценил семейное решение о создании мемориала: «Он [памятник. - Е. Б ., Е. М .] делан в Сибири пять лет и стоит семье нашей до 10 000 рублей. Издержка сия есть жертва нашей благодарности» [цит. по: Гаращенко, 2011].

Очевидно также, что с течением времени указание на стоимость надгробия стало восприниматься как нечто выходящее за рамки устоявшихся стандартов и приличий. Если в «Сыне

Отечества» за 1839 г. в описании иркутского памятника есть помета, что на его подножии выбита соответствующая сумма (Памятник Г. И. Шелихова, 1839), то составители более поздних текстов, претендовавших на полноценную фиксацию внешнего вида надгробия Г. И. Шелихова, стремились отделить эту информацию от основного описания надгробного памятника или вовсе удалить ее (см., например, (Записки Сибирского отдела…, 1856, с. 4; Материалы к «Русскому провинциальному некрополю»…, 2015, с. 248‒249)).

Каким образом сочетаются на надгробии все указанные элементы – конвенциональные для того периода и нестандартные? Какое значение имеет здесь установка на чрезмерность (включая экономические позиции) и зримо проступающий сквозь просвещенческую парадигму православный контекст? Очевидно, ответы на эти вопросы не определяются указанием на границы типичного и нетипичного. Надгробие Григория Шелихова, на наш взгляд, следует воспринимать как образец мемориальной культуры, созданный в контексте соответствующего региона. Здесь коннотации разного порядка – просвещенческие, православные, литературные, властные, экономические – были соположены и/или объединены. Отметим, что в это время мемориальные проекты в столице приобретали иной вид, зачастую постулируя цель представить образ покойного в сбалансированной или даже лаконичной манере. Так, на могиле А. В. Суворова в Александро-Невской лавре появилась лишь одна надпись: «Здесь лежит Суворов».

Рис. 4. Надгробие Г.И. Шелихова. Указание стоимости памятника

С другой стороны, эксессивность в передаче информации на надгробии Шелихова является компенсаторной: со смертью главы семьи и компании был потерян «символический капитал» личного дворянства (в формулярном тексте надгробия покойный был назван «Рыльским имянинным гражданином»), у путешественника не было ни герба, ни наград, которые, без сомнения, были бы востребованы при оформлении могилы дворянина или статусного чиновника. Иными словами, те, кто принимал решение о создании и оформлении надгробия, были ограничены в своих возможностях. При этом ситуация, в которой они оказались, требовала от них активных и нестандартных действий.

«Горестная вдова» и Гаврила Державин

Установка семьей Шелихова сверхдорогого надгробия стала причиной возникновения городских легенд и исследовательских гипотез о том, что памятник ставится для «заглаживания вины» и получения наследства женой Григория Ивановича Натальей Шелиховой (см., например, [ Гаращенко , 2011; Радченко , 1979]). Однако стоит отметить, что вопрос с наследованием имущества Шелихова решился достаточно быстро после его смерти летом 1795 г. Уже 6 сентября, т.е. почти сразу после похорон, Иркутский городской совет предоставил Наталье возможность управлять делами покойного мужа, а в январе 1796 г. В. И. Шелихов, брат покойного, отказался от своей части наследства в пользу вдовы [ Петров , 2011, с. 101‒102, 105]. На наш взгляд, ситуацию с установкой надгробия стоит интерпретировать в более широком контексте: появление этого сибирского «мавзолея» оказалось связано не столько с наследством как таковым, сколько с долгосрочной конкуренцией за ресурсы и возможности, которые предоставляло освоение американских территорий империи.

В 1796‒1797 гг. наследники Шелихова развернули борьбу с его компаньоном И. Л. Голиковым за контроль над капиталами и право управления Северо-Восточной компанией Шелихо-ва‒Голикова. В борьбу также вступили другие иркутские купцы, в первую очередь торговая компания Мыльниковых, также занимавшаяся пушнинным промыслом. Известно, что в 1796 г. Наталья Шелихова подала личное прошение Екатерине II об управлении делами мужа, а в 1797 г. она же подписала акт о «предварительном соединении» компаний Шелихова‒Голикова и Мыльниковых. Однако после объединения противостояние не было свернуто: наследники Шелихова начали борьбу за право управления теперь уже объединенной компанией и распределение прибылей от нее [Там же, с. 103‒122].

В 1798 г. Наталья Шелихова с детьми переехала в Петербург. Период с 1798 по 1799 г. стал особенно важным: Шелихова вела активную переписку, имевшую целью получение привилегий для Северо-Восточной компании, а также составила «Мемориал к прочному восстановлению Американской Компании», зафиксировав собственное видение путей ее дальнейшего развития [Там же, с. 270‒282]. Показательно, что в «Мемориале» Шелихова стремилась увязать деятельность компании исключительно с именем своего мужа, отказавшись от упоминания заслуг других купцов. Иными словами, в конкурентной борьбе вдова и члены ее «партии»-семьи использовали самые разные средства – от прямого противостояния до оформления тактических союзов, от оплаты услуг посредникам, содействовавшим в продвижении интересов Шелиховых в Петербурге [Там же, с. 102], до обращения к практикам оформления образа покойного7.

Создание и установка надгробия Григория Ивановича совпадает по времени с острой фазой противостояния семейства Шелиховых с претендентами на принадлежавшую им в широком смысле слова долю рынка в американской торговле и освоении территорий: изготовление обелиска начинается не позже октября 1797 г. и завершается в декабре 1798 г. [ Гаращенко , 2011], а его установка, согласно надписи у основания, была осуществлена в 1800 г. Мемориал позволял закрепить образ Шелихова на локальном, в этом случае очень значимом, уровне и не допустить его пересмотра со стороны конкурентов. Отметим, что действия клана Шелиховых имели серьезные шансы на успех: их мемориал оказывался в пространстве, в котором человеку предписывалось ритуализированное поведение, способствовавшее закреплению выстроенного образа. Отметим, что такая установка была понятна современникам, поскольку размещение надгробия в Знаменском монастыре потребовало серьезной борьбы: Иркутский архиепископ Вениамин писал о спорном, по его мнению, жесте Шелиховых архиепископу Санкт-Петербургскому Амвросию, указывая на необходимость высочайшего позволения для установки надгробия такого размера и стоимости [Там же]. Действия архиепископа потребовали вмешательства Н. П. Резанова, который энергично добивался установки памятника, подчеркивая в своих письмах генерал-прокурору П. Х. Обольянинову одновременно «зависть и недоброхотство» иркутских купцов и заслуги усопшего: «Неужели сей росс, приведший в подданство многие народы, не заслуживает никакого и на могиле своей надгробия?» [Там же].

Указания на то, что монумент был установлен в ситуации острой конкуренции, можно найти и в упоминаниях на надгробии имен вдовы покойного – Натальи Шелиховой, которая выступала как основной актор в противостоянии с иркутскими купцами, и поэта Гавриила Державина. Шелихова и Державин появляются в надгробных текстах дважды. Напомним, что большее количество отсылок отводится здесь лишь императрице Екатерине II.

На западной, наименее значимой, грани обелиска можно найти отсылки к семейной истории Шелиховых:

Поставила сие надгробие в память почтенному и добродетельному супругу горестная вдова с пролитием горячих слез и с сокрушенным вздыханием ко ГОСПОДУ

Сама по себе такая передача информации – безутешная вдова воздвигает памятник на могиле достойного супруга – с привлечением визуального ряда, отсылающего к теме скорби (в данном случае – песочные часы), не выходит за рамки устоявшихся к тому моменту стандартов. Указание на установку памятника близким родственником (мужем/вдовцом, женой/вдовой усопшего) является вполне типичным для той эпохи (База данных «Мемориальная культура…», № 59, 145, 453 и др.). Отсылка к дате заключения брака или годы, прожитые в браке, чаще встречаются на женских надгробиях, однако могут появляться в рамках формулярного текста и в надгробиях мужчин ( Шереметьевский , 1914, с. 71‒72, 479, 533‒534). Примечательно, что из всего рода Ше-лиховых на надгробии упомянута лишь вдова, тогда как, с одной стороны, очевидно, что деятельное участие в реализации этого проекта принимали зятья Шелихова Н. П. Резанов и М. М. Булдаков [ Гаращенко , 2011], с другой стороны, для конца ⅩⅤⅢ–ⅩⅠⅩ вв. нормой было указание на нескольких членов семьи усопшего. В частности, на надгробии дочери Шелихова и жены Резанова в Александро-Невской лавре содержится указание, что Анна Григорьевна «преставилась в вечное блаженство октября 18 дня 1802 года оставя в неописанной горести мужа ея с малолетными детьми Петром одного году и трех месяцов и дочерью Ольгою двенатцати дней».

Существенно, что на надгробии Шелихова отсылки к семейному статусу появляются также и на северной стороне обелиска, где отмечен год его вступления в брак («Вступил в супружество года 1775»). Неоднократное указание на родственные узы в этот период менее типично, но также встречается. Однако в случае с иркутским обелиском история со вступлением в брак оказывается в одном ряду с главными достижениями Шелихова – началом торговой деятельности в Сибири и плаванием в Америку, что помещает вдову покойного в категорию если не сподвижников, то помощников и радетелей за осуществление великого дела. Отметим, что такое «прочтение» действий Шелиховой соответствовало трактовке, появившейся в указе Павла I о возведении Натальи Шелиховой и ее детей в дворянское достоинство с предоставлением права вести торговлю. В документе отдельно отмечалось, что основанием для получения нового статуса является то, что Наталья Шелихова «разделяла с ним [Г. И. Шелиховым. - Е. Б ., Е. М .] труды в странствиях» [цит. по: Полевой , 1995, с. 5].

Не менее значимым представляется и появление отсылок к Г. Р. Державину. Как уже упоминалось, имя поэта стоит под стихотворной эпитафией и развернутым прозаическим текстом о достижениях покойного. Указание на авторство надгробного текста вызывает удивление, ведь в России этого и даже более позднего периода не сложилось традиции подписывать эпитафии, размещенные на надгробии. Причем речь идет как о стихотворных, так и о прозаических текстах. Так, эпитафии того же Г. Р. Державина на надгробиях Е. Я. Державиной, М. Н. Муравьева, П. В. Неклюдова и Е. И. Неклюдовой в некрополе Александро-Невской лавры не подписаны. Мало отличаются в этом отношении и региональные некрополи. Например, пространная поэтическая эпитафия П. Д. Мартынову, похороненному в 1788 г. в Екатерининском соборе Херсона рядом с могилой Г. А. Потемкина, также не имеет отсылок к автору строк

[ Царькова , 1999, с. 62-63]. Исключения из этого правила существовали, однако они были немногочисленными ( Шереметьевский , 1914, с. 60‒61, 603), при этом создателями таких авторских эпитафий, как правило, становились близкие покойных (Там же, с. 72-73, 425, 431, 446).

Эпитафия (в том числе и поэтическая), вероятно, рассматривалась современниками как доступная форма выражения чувств родственников покойного: все слова, выбитые на надгробном камне, по сути, становились словами скорбящего. В свою очередь, высказывание, маркированное как авторское, но при этом не соотнесенное с тем или теми, кто понес утрату, очевидно, воспринималось как неуместное.

Появление, к тому же дважды, имени Г. Р. Державина на иркутском надгробии, очевидно, шло вразрез с устоявшейся традицией оформления надгробных памятников в России того времени, а, значит, объяснение следует искать, привлекая иной социальный контекст.

История взаимоотношений Г. Р. Державина, причем Державина-чиновника, а не Державина-поэта, с кланом Шелиховых и в целом с иркутскими купцами заслуживает отдельного исследования. В Иркутске Державина хорошо знали [ Морозова , 2019]: Гаврила Романович был в близких отношениях с Н. П. Резановым, который некоторое время работал под началом Державина, поэт также упоминается в письмах Наталии Шелиховой мужу [ Петров , 2012, с. 247‒248]. Существенно, что в период затяжного конфликта вокруг наследия Шелиховых Г. Р. Державин управлял Коммерц-коллегией (1794-1796 гг., вторично - в 1800 г.) [ Цинцадзе , 2018, ч. 1, с. 102-111; ч. 2, с. 75-76]), определявшей весь спектр решений в делах торгово-коммерческого порядка. При этом поэт активно выступал за развитие внешней торговли, в том числе в связи с освоением территорий Российской империи в Америке ( Державин , 1872, с. 338‒339). Отметим, что именно Коммерц-коллегия разрабатывала устав будущей Соединенной американской компании, ставший предметом особого внимания как Н. А. Шелиховой, так и Н. П. Резанова, стремившихся лоббировать назначение в качестве директора компании члена своего клана [ Петров , 2012, с. 143‒144]. Обращает на себя внимание и помощь, которую Державин оказывал сибирским купцам и чиновникам - от содействия в оправдании иркутского генерал-губернатора И. В. Якоби, обвиненного в государственной измене, до помощи иркутским купцам в получении кредита для разворачивания сереброплавильных заводов на Урале [ Цинцадзе , 2018, ч. 2, с. 96-96; ч. 3, с. 136, 138].

Самостоятельный сюжет, пока не привлекавший внимание исследователей, представляет история с созданием известного державинского портрета кисти С. Тончи, на котором Гаврила Романович был изображен в меховой шубе и шапке на фоне скал и ледяной пустыни (1801 г.). В этом случае примечательны нетипичная для того времени трактовка образа и северные сюжеты, а также тот факт, что вариант этого портрета за авторством А. Е. Егорова оказался в Иркутске. Согласно существующей в литературе версии, создание иркутского портрета связано с обменом подарками между Г. Р. Державиным купцом М. В. Сибиряковым в первой половине -середине 1790-х гг. Купец подарил чиновнику и поэту шубу и шапку, что навело последнего на идею заказать потрет в соответствующем облике и антураже и переслать полотно дарителю ( Галкин-Враской , 1901; Портрет Державина... 1901), см. также [ Цинцадзе , 2018, ч. 3, с. 136-137]. В искусствоведческой литературе приводится также имя одного из посредников между Державиным и Сибиряковым - Н. В. Семивского, служившего под началом Державина в Петербурге и занимавшего с 1805 г. должность иркутского вице-губернатора [ Морозова, 2019]. Не вполне понятно, однако, как история с сибирским подарком связана с первым, оригинальным портретом и есть ли связь между нею и разворачивающейся в это время борьбой Шелихо-вых. Отметим вместе с тем, что М. В. Сибиряков, известный в Иркутске собиратель картин и книг, агрессивно продвигавший собственные коммерческие интересы [Краткая энциклопедия истории купечества…, 1997, с. 47‒48], при жизни Шелихова принимал участие в создании Северо-Восточной компании.

Безотносительно к тому, насколько активно Г. Р. Державин был задействован в продвижении интересов Шелиховых в кризисный для них момент, появление его имени на надгробии Григория Ивановича, очевидно, имело целью представить еще один аргумент в конкурентной борьбе, и в этом смысле статус высокого петербургского чиновника, способного оказать влия- ние на решение дел, имел больший вес, чем статус стихотворца. Показательно, что имя автора второй стихотворной эпитафии – И. И. Дмитриева, который был в то время существенно менее статусным человеком, чем Державин, ‒ на надгробии Шелихова так и не появилось8.

Результатами деятельности Натали Шелиховой и ее зятьев в Иркутске и Петербурге, в том числе в оформлении образа основателя Северо-Восточной компании как государственного человека и открывателя нового направления имперской колонизации, стали сохранение наследниками Шелихова контроля над капиталом сформированной в 1799 г. по указу Павла I Российско-Американской торговой компании (Полное собрание законов Российской империи, 1830, с. 699–718), приобретение льгот, получение высоких выплат и, наконец, дворянства [ Петров , 2012, с. 131‒149].

Заключение

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что кладбищенские мемориалы имперского периода, включая относительно ранние, были активно включены в процесс формирования и пересмотра социальных иерархий. «Сконструированный» для этих целей механизм позволял сочетать нарративы и демонстрировать соотнесенность презентационной идеи с разными социальными уровнями – от политического/государственного до локального и семейного. С течением времени в рамках функционирования такого пространства, как некрополь, элементы конструкции, отвечавшие за текущий контекст или даже конфликт, оказывались утраченными, оставляя потомкам образ, отсылающий к государственному и/или вневременному.

Список литературы «Рыльский имянной гражданин», Гаврила Державин и «горестная вдова»: надгробие Григория Шелихова в Иркутске и мемориальные практики в России конца XVIII - начала XIX века

- Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-академия, 1992. 526 с.

- Вдовин Г.В. Персона. Индивидуальность. Личность: опыт самопознания в искусстве русского портрета XVIII в. М.: Прогресс-академия, 2005. 244 с.

- Воронцова-Маралина А.А. Филологические аспекты исследования надгробных памятников XVIII-XX вв. // Московский православный некрополь XVIII-XX вв.: каталог-справ. М.: Летний сад, 2019. С. 178-188.

- Гаращенко А.Н. Памятник Г.И. Шелихову: новые материалы // Иркутску 350 лет - история и современность: материалы всерос. науч.-практ. конф. «Сибиряковские чтения». Иркутск: Оттиск, 2011. С.228-238.

- Гринёв А.В. Аляска под крылом двуглавого орла (российская колонизация Нового Света в контексте отечественной и мировой истории). М.: Academia, 2016. 590 с.

- Ермонская В.В., Нетунахина Г.Д., Попова Т.Ф. Русская мемориальная скульптура. К истории художественного надгробия в России XI - начала XX в. М.: Искусство, 1978. 311 с.

- Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири / под ред. Л.М. Дамешека, Д.Я. Резуна. СПб.: РИПЭЛ плюс, 1997. Т. 4, кн. 1.

- Морозова Н.П. Автор стихотворного посвящения Г.Р. Державину Н.В. Семивский // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Т. 20, вып. 4. С. 392-399.

- Петров А.Ю. Наталия Шелихова у истоков Русской Америки. М.: Весь мир, 2012. 318 с.

- Полевой Б.П. О «гербе Шелеховых» (К истории спора: «ШелЕховы» или «ШелИховы») // Российские исторические чтения, посвящ. 200-летию со дня смерти Г.И. Шелихова. Тезисы и материалы. Шелехов, 1995. С. 4-6.

- Радченко Ю. «Колумбу Росскому...» // Панорама искусств'78. М.: Советский художник, 1979. С.340-351.

- Тихменев П.А. Историческое обозрение образования Российско-американской компании и действий ее до настоящего времени. СПб.: Тип. Э. Веймара, 1861. Ч. 1. 464 c.

- Царькова Т.С. Русская стихотворная эпитафия: источники, эволюция, поэтика. СПб.: Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999. 198 с.

- Цинцадзе Н.С. Г.Р. Державин: на службе у трех императоров: в 3 ч. Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014-2018. Ч. 1. 160 с.; Ч. 2. 195 с.; Ч. 3. 303 с.

- Laqueur T. W. The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains. Princeton: Princeton University Press, 2015. 736 p.