Рынок высшего образования в России: привлекательность и тенденции развития

Автор: Пекер И.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 8 (23), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются общие характеристики рынка высшего образования в России, его емкость, динамика развития, уровень спроса и степень конкурентного давления. Также был сделан вывод о привлекательности рынка для зарубежных научно-педагогических работников и развитии интернационализации образования и науки в российских университетах.

Высшее образование в России, рынок высшего образования, университеты, интернационализация образования

Короткий адрес: https://sciup.org/170190449

IDR: 170190449

Текст научной статьи Рынок высшего образования в России: привлекательность и тенденции развития

За основу изучения емкости рынка высшего образования в России было взято Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий, проведенное в 2016 году ведущими экспертными центрами по инициативе Не-тология групп [1].

Для того чтобы определить объем рынка высшего образования в России, необходимо определиться с его структурой.

У рынка высшего образования РФ двухчастная инфраструктура [2]:

-

• государственные и муниципальные вузы;

-

• частные вузы.

Согласно официальной статистике на 2015/2016 учебный год, всего в стране функционирует 896 организаций высшего образования [3]. Из них государственных и муниципальных — 530, а частных — 366.

В соответствии с данными Мониторинга ВПО Министерства образования и науки РФ, в 2017 году насчитывалось 769 вузов (рис.1,2) [4].

Рис. 1. Соотношение государственных и частных организаций на 2015-2016 учебный год [1]

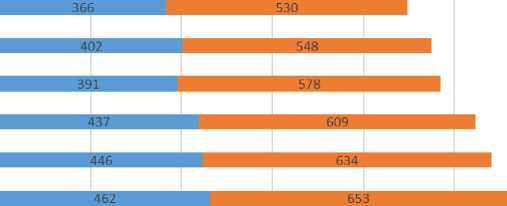

Соотношение частных и государственных образовательных организаций высшего образования в России, ед.

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

0 200 400 600 800 1000 1200

■ частные ■ государственные и муниципальные

Рис. 2. Соотношение частных и государственных образовательных организаций в общей

совокупности вузов России, ед. [4].

Согласно источнику, начиная с 2009 г. устойчиво уменьшается количество учреждений высшего образования, снижается и численность обучающихся в них студентов. Эта тенденция характерна как для государственных и муниципальных вузов, так и для частных.

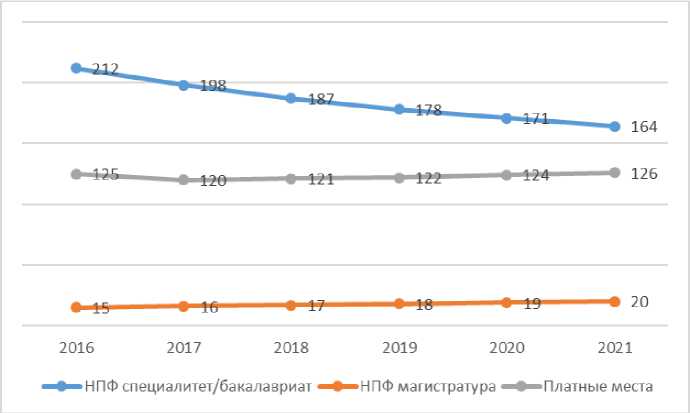

Общий объем рынка государственного высшего профессионального образования в 2016 году составил порядка 351,3 млрд руб. (в расчетах учитывались те деньги, которые выделяются государством согласно принципам нормативно-подушевого финансирования (НПФ) в образовании, а также те, которые получают организации за оказание платных образовательных услуг от населения).

Рис. 3. Динамика финансирования рынка высшего образования в России 2016-2021 гг., млрд руб. [2]

В 2016 г. негосударственные вузы в виде платы от студентов получили около 33,9 млрд руб.

Динамика рынка

Объем подушевого финансирования государственных вузов в 2016 г. был равен 226,8 млрд руб. На программы бакалавриата и специалитета совокупно было выделено 212 млрд руб., на программы магистратуры - 14,8 млрд руб (рис. 2). Объем средств, который получили государствен- ные вузы за счет платных мест, составил приблизительно 124,5 млрд руб. Сумма средств, которые получат государственные вузы за оказание платных образовательных услуг, по сравнению с 2016 г. вырастет незначительно в течение нескольких следующих лет [2].

Уровень насыщения рынка

За последние годы произошло перенасыщение рынка ВПО в образовательном секторе - специальностями массовых направлений подготовки (экономисты, юристы, педагоги и пр.), однако насыщение рынка высококвалифицированными специалистами с международного образовательного рынка еще не произошло [5]. Напротив, российские вузы испытывают ощутимый недостаток иностранных научно-педагогических работников.

«В университетах-участниках проекта 5-100 за время реализации Проекта произошло значительное увеличение количества зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей: в сравнении с 2013 годом их доля в численности сотрудников университетов в среднем увеличилась в 4,5 раза» [6] заявила Л.М. Ого-родова накануне ежегодного форума NAFSA по вопросам международного образования.

По ее словам, начиная с 2013 года вузами-победителями привлечено в общей сложности более 3,5 тысяч молодых научно-педагогических работников, имеющих опыт работы в научно-исследовательской и образовательной сферах в ведущих зарубежных и российских университетах и научных организациях.

Наличие потенциального спроса

Потенциальный спрос академического российского рынка существует не только среди иностранных ученых, но и среде российских ученых, уехавших за рубеж.

«Утечка мозгов» из России в 2010-х начала замедляться благодаря вниманию государства и развитию некоторых отраслей. Вкладывать деньги в перспективные исследования начали и частные компании, в том числе крупные фармхолдинги. Молодые ученые, работавшие в лабораториях Германии, Швейцарии и США возвращаются в Россию [7].

В последние годы траты государства на развитие науки растут. Конечно, они не идут ни в какое сравнение с бюджетом научного сообщества США или КНР, но тем не менее прогресс есть, причем существенный. По данным НИУ Высшая школа экономики, размер ассигнований из федерального бюджета на гражданскую науку с 2000 по 2016 год вырос с 17 миллиардов до почти 440 миллиардов рублей в действующих ценах. В докризисном 2013 году (до обвала рубля) на финансирование прикладной и фундаментальной науки расходовали до трех процентов бюджета (в 2000 году - 1,6%) [8].

Степень конкурентного давления

Университеты конкурируют за абитуриентов, финансы, лояльность властных структур, высококвалифицированных преподавателей и ученых. Конкуренция как линия поведения является атрибутом университетов, функционирующих на принципах академического капитализма [9].

С развитием процессов глобализации растет конкуренция за самых талантливых и способных студентов и выпускников не только внутри страны, но и между национальными системами образования. В данной ситуации особое значение приобретают глобальные (международные) рейтинги учебных заведений. Глобальные рейтинги помогают вузам привлекать зарубежных студентов и преподавателей, обеспечивать национальной системе образования приток как финансовых, так и человеческих ресурсов.

Глобальные рейтинги университетов помимо того, что являются мощным аналитическим инструментом ранжирования вузов, превращается в один из главных элементов конкурентной борьбы. Например, рейтинг QS World University Rankings [15], который ежегодно публикуется Quacquarelli Symond, британской компанией, специализирующейся на образовании и обучении за рубежом. Сейчас в общей части рейтинга список состоит из 959 лучших университетов мира, 24 из которых российские. Цель экспертов, которые составляют рейтинг QS - вывести сравнительную таблицу ведущих вузов мира. «С тех пор как российским университетам стал интересен международный рынок, когда им стало интересно, чтобы в нашу страну приезжали иностранные студенты и преподаватели с международной репутацией, чтобы в России проводились исследования мирового уровня, они стали стремиться занять достойные позиции в международных рейтингах» [10]. В рейтинге учитывается количество иностранных студентов, уровень международных исследований, процент профессоров с международной репутацией, количество их публикаций крупных научных изданиях.

Увеличение спроса

Главным двигателем развития международного рекрутинга в России является Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научнообразовательных центров 5-100, который начался в мае 2013 года в соответствии с положениями Указа № 599 Президента Российской Федерации "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки". Рассчитанный на 7 лет проект призван способствовать наращиванию научно-исследовательского потенциала российских университетов, укреплению их конкурентных позиций на глобальном рынке образовательных услуг.

Александр Повалко в своем интервью Российской газете говорит о том, что привлечение иностранных преподавателей, а также возвращение в Россию российских ученых, длительное время проработавших за рубежом, - одна из задач проекта [11]. Это показатель интернационализации российского образования.

В 2015 году зарубежные ученые трудились в более чем 40% государственных вузов [12]. Чаще всего иностранцев нанимают крупные, статусные организации, участники госпрограмм поддержки исследований, реже – отраслевые учебные заведения: медицинские, сельскохозяйственные, транспортные и т.п.

«Интернационализация – один из основных трендов высшего образования в мире, и с этим необходимо считаться», – поясняет Михаил Антонов, директор Проектного офиса «Проекта 5-100» [13]. Он напоминает, что среди задач, которые ставят перед собой участники Проекта 5-100 – значительное увеличение доли иностранных преподавателей. По его мнению, работа в ведущем российском вузе для иностранного специалиста – «возможность принять участие в научном проекте мирового уровня», «подняться на новую ступень своей карьеры».

Ситуация на международном академическом рынке труда постоянно меняется и зависит от многих мало предсказуемых факторов. Например, НИУ ВШЭ за 20112013 гг. смогла нанять много специалистов по менеджменту, поскольку в то время в западных странах была рецессия и небольшому предложению соответствовал небольшой спрос [14]. А в 2014 году им не удалось нанять, несмотря на серьезные усилия, ни одного человека, поскольку новых специалистов со степенью PhD по менеджменту было мало, и многие университеты по всему миру были заинтересованы в их услугах. При этом для разных дисциплин на международном рынке труда также имеется разное соотношение спроса и предложения.

Вывод

Рынок высшего образования с точки зрения привлечения зарубежных научнопедагогических работников в данный момент является привлекательным, об этом свидетельствуют темпы роста доли приглашенных иностранцев и рост финансирования в программы конкурентоспособности. Существует несколько трендов развития интернационализации образования и науки, в частности, в сфере международного рекрутинга.

-

• Развитие технологии целевого поиска ученых с необходимыми компетенциями;

-

• Развитие стратегии «привлечения и удержания талантов»;

-

• Работа с брендом университетов.

Таким образом, в конкурентных условиях вузы вынуждены вести поиск новых конкурентных преимуществ. К таким преимуществам, в частности, следует относить сильную корпоративную культуры университета как совокупность ценностей и норм, разделяемых его сотрудниками, а также конкурентоспособный бренд.

Список литературы Рынок высшего образования в России: привлекательность и тенденции развития

- Исследование российского рынка онлайн-образования и образовательных технологий. URL: http://edumarket.digital (дата обращения 12.04.2018).

- Цифровое настоящее и будущее. Сборник трудов конференции // Университетская книга. 2017. №5. С. 36-44.

- Министерство образования и науки Российской федерации. Статистическая информация 2016. URL: https://минобрнауки.рф/министерство/статистика/информация-2016 (дата обращения: 12.04.2018).

- Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования Министерства образования и науки Российской Федерации. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 03.05.2018).

- Филатова Л.М. Тенденции изменения спроса на высшее образование: предпосылки, возможности, риски // Экономика образования. 2014. №5. С. 32-48.