Рынок железных труб России начала XX века

Автор: Акимов Антон Викторович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическое развитие России

Статья в выпуске: 3 (18), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются объем и динамика производства железных труб в России в начале XX в., рассматриваются основные производители трубной продукции, уровень конкуренции между заводами, а также соотношение отгрузок, товарных запасов и производства заводов южной России.

Рынок, железные трубы, заводы, объем производства, динамика, конкуренция, складские запасы, доли рынка, отрасль экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/14723634

IDR: 14723634 | УДК: 94(470):338.45:621.774

Текст научной статьи Рынок железных труб России начала XX века

Рынок трубной продукции России, зародившийся еще в 80-е гг. XIX в., в начале XX в. получил новый виток развития. Увеличение объема производства трубной продукции было связано с ростом промышленного производства, особенно в отраслях, активно потребляющих трубы, в первую очередь нефтяной отрасли и машиностроении, а также благоустройством российских городов, где потреблялись чугунные трубы. Но особенно интересно было зарождение и становление рынка железных труб, которые в начале XX в. по качественным характеристикам сделали настоящий рывок вперед, а их производство было уже достаточно высокотехнологичным. В связи с этим хочется рассмотреть объем и динамику рынка железных труб России и понять, как складывалась конкуренция на российском рынке железных труб, какие предприятия и почему являлись лидерами отрасли, какое соотношение было между отгрузками заводов, товарными запасами и производством, и рассмотреть еще ряд вопросов, представляющихся крайне важными при исследовании рынка железных труб.

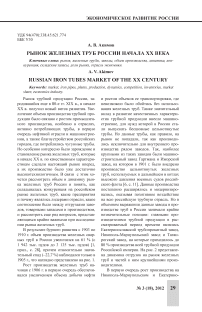

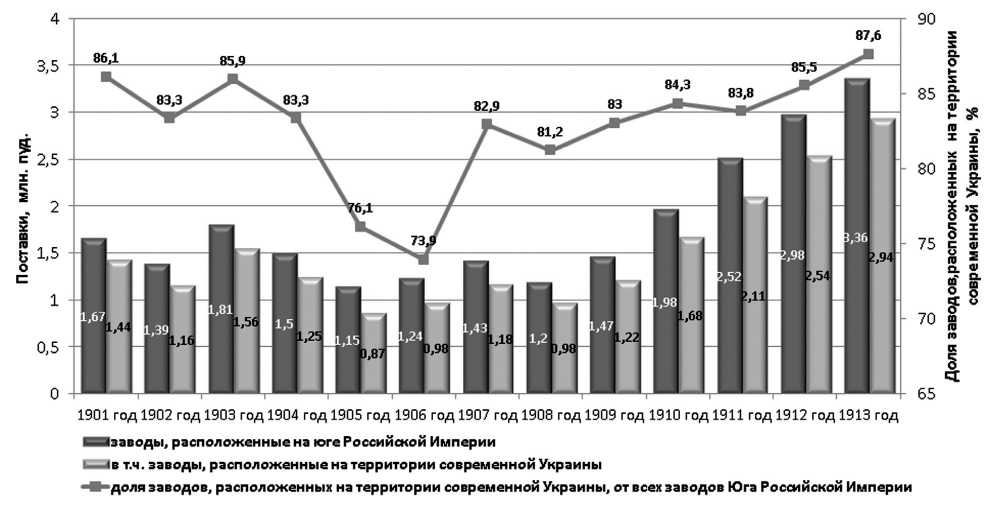

В результате бурного развития с 1903 по 1910 г. объем производства железных сварных труб в России увеличился на 61 % (с 1 942 тыс. пудов до 3 135 тыс. пудов) [1, прил., с. 28], причем относительно значительный спад (–22,7 %) наблюдался только в 1905 г., что наглядно представлено на рис. 1.

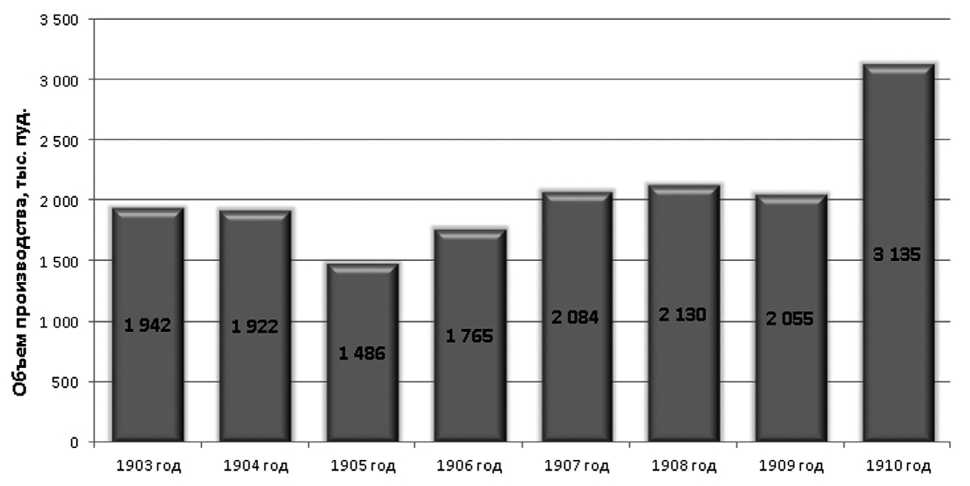

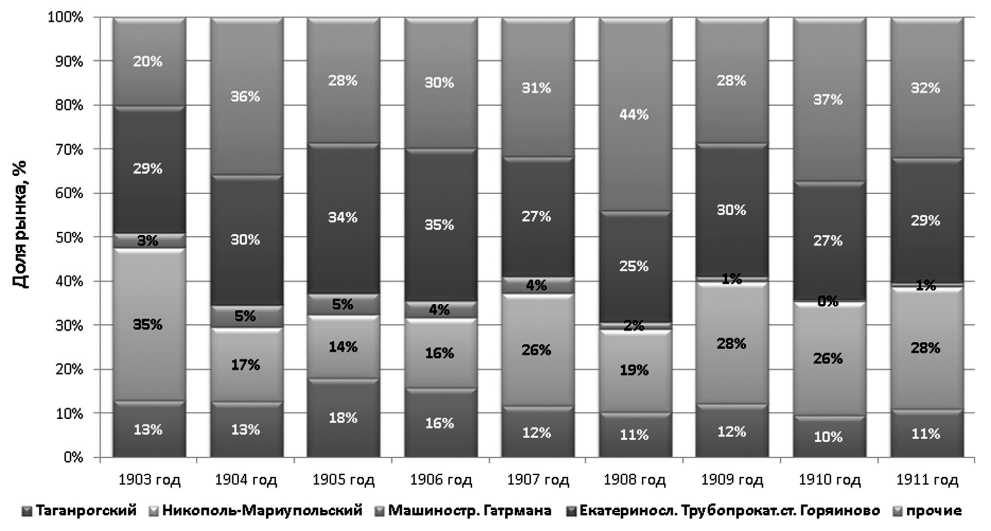

Рост производства железных труб начиная с 1906 г. в первую очередь обеспечивался увеличением объема добычи нефти и ростом объемов ее транспортировки, где невозможно было обойтись без использования железных труб. Также значительный вклад в развитие качественных характеристик трубной продукции внесло машиностроение, для нужд которой в России стали выпускать бесшовные цельнотянутые трубы. Но данные трубы, как правило, на рынок не попадали, так как производились исключительно для внутреннего производства рядом заводов. Так, наиболее крупными из таких заводов были машиностроительный завод Гартмана и Ижорский завод, на котором в 1901 г. было внедрено производство цельнотянутых железных труб, используемых в дальнейшем в котлах высокого давления военных судов российского флота [6, с. 11]. Данные производства постепенно расширялись и модернизировались, оказывая позитивное воздействие на всю российскую трубную отрасль. Но в объемном выражении данные заводы в производстве труб в России занимали крайне незначительные позиции: главными производителями трубной продукции в рассматриваемый период времени являлись Екатеринославский трубопрокатный завод, Никополь-Мариупольский завод и Таганрогский завод, на которые приходилось до 80 % производства всей трубной продукции Российской империи. На рис. 2 представлена динамика отгрузок на рынок железных труб и частей к ним крупнейшими производителями.

В первую очередь рост производства на Никополь-Мариупольском и Екатерино-

Рис. 1. Объем производства в России железных труб в 1903–1910 гг. [1, прил., с. 8]

славском трубном заводах обеспечивался потребностями нефтяной промышленности, а также (в меньшей степени) машиностроением и промышленностью. Таганрогский завод, также ориентировавшийся в производстве труб на нефтяную промышленность, имел широкую диверсификацию бизнеса, а потому его доля на рынке трубной продукции России постепенно падала. Трубы, выпускающиеся на машинострои- тельном заводе Гартмана, в первую очередь использовались для внутреннего потребления для производства машиностроительного оборудования.

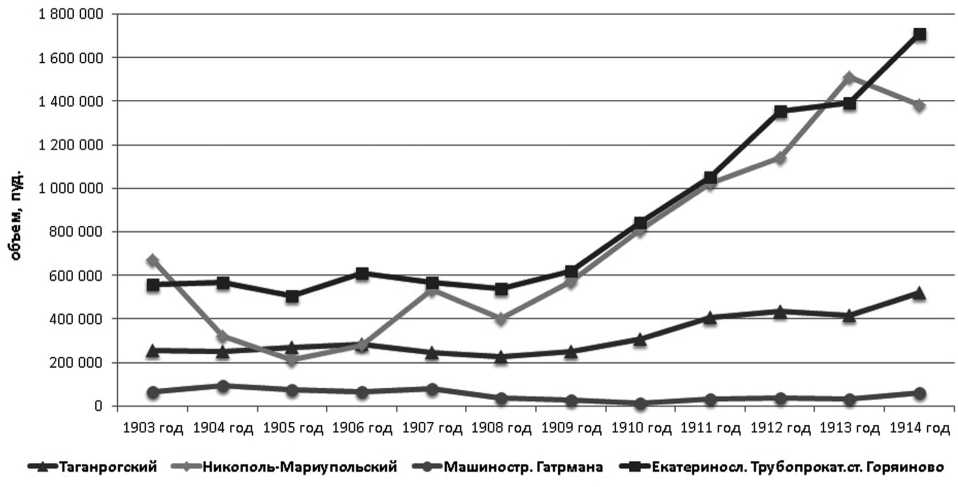

При этом среди районов страны наблюдалось крайне неравномерное развитие трубного производства. Так, на юг страны приходилось большая часть всего производства: в 1906 г. – 80 % (1 416 тыс. пудов), в 1911 г. – 85 % (3 104 тыс. пудов) [1, прил.,

Рис. 2. Динамика отгрузок на рынок железных труб и частей к ним крупнейшими поставщиками [2, подсчеты автора]

-

■ Южный I Уральский В Центральный ■ Сев. и Сев.-зап. В Польский

Рис. 3. Производство железных труб в Российской империи по районам [7, подсчеты автора]

-

с. 28], что наглядно представлено на рис. 3. Помимо развитой металлургической базы и запасов сырья, важным моментов здесь являлась близость рынков сбыта, главным из которых был бурно развивающийся нефтяной комплекс на Кавказе, а также машиностроительные заводы. Помимо южного

региона, трубное производство достаточно развито было и в Польше.

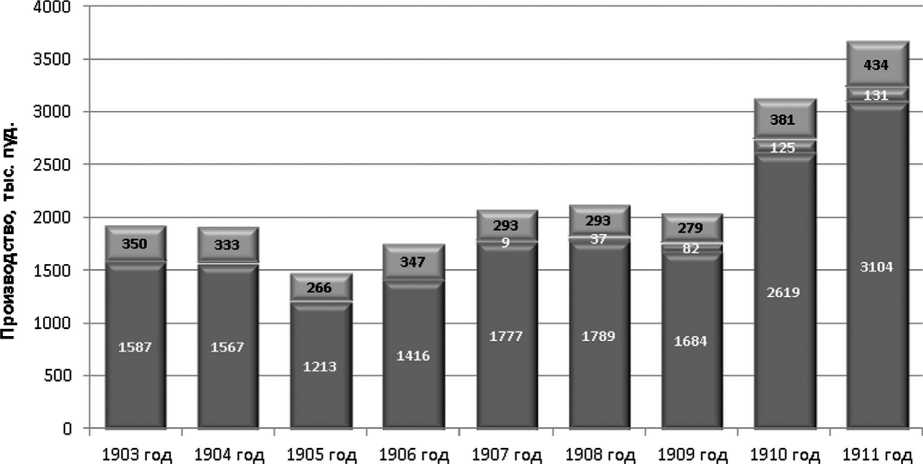

Железные трубы в южном районе также на 80–90 % производились на предприятиях, находящихся на территории современной Украины, где базировались крупнейшие на тот момент Екатеринославский трубопро-

Рис. 4. Поставки стальных труб заводами юга России в начале XX в., в том числе расположенных на территории современной Украины [4, подсчеты автора]

катный завод и Никополь-Мариупольский завод. Объем поставок железных труб заводами юга России в целом и Украины, а также доля заводов Украины в совокупных поставках представлены на рис. 4.

Конкуренцию на рынке железных труб в начале XX в. нельзя назвать жесткой, так как производителей было немного, рынок фактически был олигополистическим. Производители на фоне растущего спроса и стабильной ценовой ситуации контролировали свои отгрузки часто определенными договоренностями по проектам, объему и видам отгружаемой продукции и ценовым параметрам [3, с. 78]. В Российской империи в начале XX в., как уже было сказано, существовали два крупнейших трубных завода, на которых приходилось до 70 % производства всех железных труб в стране, – это Екатеринославский трубопрокатный завод и Никополь-Мариупольский, специализирующиеся на выпуске труб. Именно их можно назвать первыми российскими трубопрокатными заводами. Помимо их, до 18 % производства труб в России приходилось на Таганрогский завод, который, правда, постепенно терял свою долю. Следует сказать, что изменение долей на рынке полностью соответствует экономической ситуации. Так, в период стагнации экономики доля менее значимых заводов стабилизировалась, так как новые инвестиции не поступали и росли в период роста экономики. Но при росте спроса со стороны нефтяной отрасли преимущество получали крупные заводы, которые могли обеспечить крупные заказы и более широкий ассортимент продукции. Помимо крупнейших заводов, стоит отметить Ижорский завод, выпускающий уникальные по характеристикам цельнотянутые трубы для паровых котлов кораблей, и завод Гартмана, также выпускающий трубы, в первую очередь для внутреннего потребления для строительства паровозов. Конкуренция на рынке железных труб с изменением долей на рынке каждого завода представлена на рис. 5, где видно, что наибольшие доли занимали Екатеринославский трубопрокатный завод, Никополь-Мариупольский и Таганрогский заводы.

В целом конкуренция на рынке железной трубной продукции в начале XX в. примерно соответствовала ситуации на сегодняшний день: три крупнейших производителя

Рис. 5. Конкуренция на рынке железных труб [2, подсчеты автора]

труб, выпускающих похожий сортамент, но имеющих определенную специализацию, и пять-шесть менее крупных предприятий, выпускающих строго специализированную продукцию или работающих на внутреннее потребление. При этом сегменты рынка были строго разделены, цены держались на приемлемом для производителей уровне, а конкуренция осуществлялась в первую очередь по качеству продукции и срокам ее поставок.

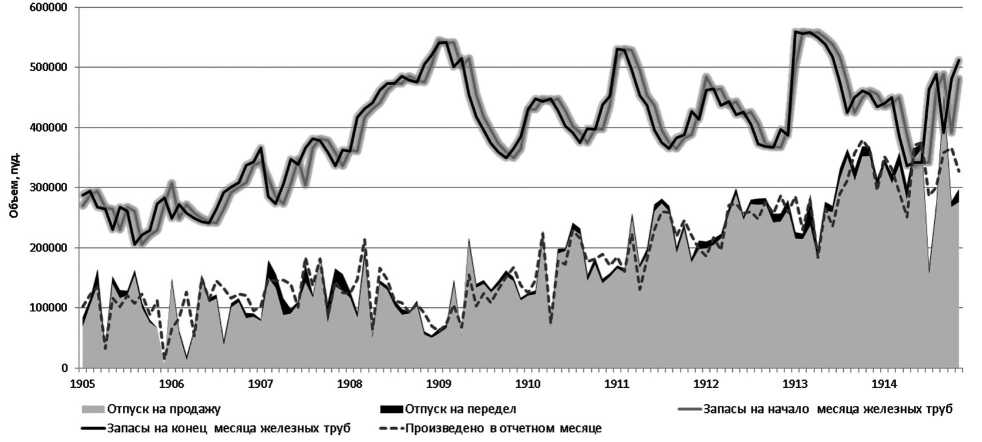

Как уже было сказано выше, очень интересным и противоречивым моментом является соотношение объемов производства железных труб, запасов на начало и на конец отчетного периода, отпуск труб заводами на рынок и на передел, представленные на рис. 6. Как видно на рисунке, запасы заводов, выпускающих трубную продукцию на юге России, на начало и на конец каждого месяца не совпадают между собой, хотя так не должно быть. Данное различие может объясняться как операциями между заводами и внутри них, не учтенными в статистике, так и простой ошибкой в подсчетах. Первое гораздо более вероятно, так как кооперационные потоки между заводами часто не учитывались, а их объем мог достигать достаточно больших значений. Также меж- ду производством, запасами и отпуском заметна четкая взаимосвязь – производство продукции четко следует за объемом отпуска, а товарные запасы при этом меняются пропорционально разнице между объемом производства и отпуском продукции. При росте отгрузок и не успевающим за ним объемом производства товарные запасы заметно снижаются, и, наоборот, при высоком производстве и снижающемся спросе запасы растут. Также, как видно на рисунке, товарные запасы по сравнению с объемом отгрузок достигли пика в 1909 г. Это было связано с тем, что в 1915–1908 гг. производство товара регулярно превышало спрос, за счет чего товарные запасы увеличивались. На рисунке пунктирная линия, превышающая серый и черный фон, и есть ежемесячный объем более высокого производства надо отпуском завода. С 1910 г. ситуация стала меняться. Отпуск продукции уже стал регулярно превышать объем производства, что привело к 1914 г. к тому, что фактически трубные заводы стали «работать с колес» – объем производства и отпуска сравнялся. При этом были месяцы, когда объем отпуска продукции уже был больше складских запасов, что в принципе было не характерно для трубных заводов начала XX в.

Рис. 6. Запасы, производство и отпуск на продажу и на передел железных сварных труб на заводах южной России [2, подсчеты автора]

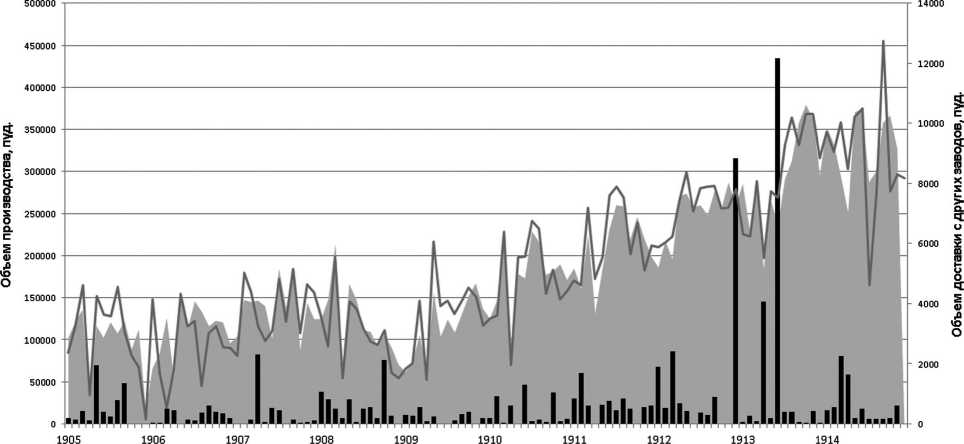

Как правило, объем производства и отпуска продукции находился в схожих значениях, а складские запасы превосходили их примерно в 2–2,5 раза. Здесь также необходимо сказать, что помимо отпуска продукции на передел внутри завода и на рынок заводы активно использовали межзаводские поставки трубной продукции (рис. 7).

Скорее всего, это было связано с невозможностью завершения технологических операций и передачи окончательной обработки продукции на других заводах. Эта практика активно используется и в наше время, когда заводы ведут обработку поверхности труб, выполняют нарезку или делают резьбу товара, произведенного на других предприятиях. Это используется в целях оптимизации процесса производства и снижения себестоимости продукции. На рис. 7 серая линия – это совокупный отпуск продукции с заводов на продажу и передел, серый фон – производство завода, а черные столбики – межзаводские поставки, объем которых определяется вспомогательной осью справа. Но, как показано на рис. 7, межзаводские поставки были относительно невелики (основной их объем редко превышал 2 000 пудов) и были очень нерегу- лярны, случаясь от месяца к месяцу. Но во второй половине 1912 – первой половине 1913 г. прошли две достаточно крупные поставки – 8,8 и 12,2 тыс. пудов, после чего их объем также не превышал средний уровень. На этом же рисунке хорошо заметно, как объемы производства и отгрузок синхронно меняются, за редким исключением – объемы производства всегда следуют за отпуском заводов.

Как уже было сказано выше, основными заводами в России, производящими железные трубы, были Екатеринославский, Никополь-Мариупольский и Таганрогский заводы, а также крупным важным заводом, выпускающим высококачественные трубы, был машиностроительный завод Гартмана. На эти заводы приходился не только основной объем произведенной продукции, но и трубы для них являлись основным производством готовых металлических изделий. Следует сказать, что разные источники по-разному определяют объемы производства и реализации железных труб в России. За основу в представленной выше информации взяты данные, представленные в ежегоднике «Железная промышленность Южной России» за 1905–1916 гг. Конечно,

Рис. 7. Производство, отпуск на продажу и на передел и доставка с других заводов железных труб на заводах южной России [2, подсчеты автора]

■ Производство ■Доставка с других заводов —Отпуск на продажу и передел

данные цифры немного отличаются от объема производства, представленных в других источниках, но данное различие совсем не существенное, составляющее не более 7 %. Данное различие может быть объяснено разными типами труб, учетом разных составных частей, немного разными временными периодами и т. д. Как показывают подсчеты, максимальная доля трубной промышленности от общего производства готовых металлических изделий составляла на Никополь-Мариупольском и Екатери-нославском трубных заводах, где она стремилась к 100 %, а ряд лет находилась на данном уровне. При этом доля менялась достаточно равномерно на всех крупнейших заводах, и только на машиностроительном заводе Гартмана доля труб медленно, но неуклонно сокращалась, что было связано со специализацией завода и диверсификацией бизнеса.

Высокая доля труб от готовых металлических изделий означает, что практически вся готовая железная продукция, производимая на данных предприятиях, представляла собой трубы – и части для них. Но здесь, конечно же, стоит учитывать, что трубы – это конечный продукт, а крупные заводы в начале XX в. стремились к интеграции и самообеспеченности сырьем. И трубные предприятия здесь не являлись исключением: заводы производили трубы из собственного сырья, производя чугун и полупродукт, часть из которого вывозилась на рынок, а часть использовалась для производства готового продукта и изделий. При анализе производства доменного чугуна и полупродукта можно заметить, что некоторые заводы в основном чугун закупали, начав его производство (за исключением завода Гартмана) только в начале 2-го десятилетия XX в. (Никополь-Мариупольский завод – в 1911 г., Екатеринославский – в 1914 г.). Также из полупродукта и готового продукта часть товара использовалась для производства готовой товарной продукции, а часть вывозилась с завода. При начале производства доменного чугуна на Екатеринославском заводе большая его часть использовалась внутри завода для собственных нужд для производства полупродукта. Так же, как и при товарных запасах труб, существовали на трубных заводах и значительные запасы чугуна, что заметно при рассмотрении выплавки чугуна и полупродукта и их использовании. Таким образом, можно сделать вывод, что в основном трубные заводы, производящие железные трубы, ориентировались на производство готовых металлических изделий, и между заводами существовала тесная взаимосвязь по обеспечению сырьем и материалами. Это также подтверждает заключенные выше выводы о поставках труб между заводами для их дополнительной обработки и/ или придания им определенных свойств, а также о важном значении складских запасов на заводах.

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок железных труб России в начале XX в. активно рос и развивался, обеспечивая во многом и развитие важнейших отраслей экономики России, в первую очередь нефтяную отрасль и машиностроение. Также не подвергается сомнению активное взаимодействие между крупнейшими предприятиями по продвижению своей продукции и снижению издержек, влияющее на снижение уровня конкуренции и поддержание цен на оптимально высоком уровне. При этом наиболее крупные и развитые заводы, определяющие состояние всей отрасли, находились на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга и от основных рынков сбыта, что делало их, с одной стороны, еще более взаимозависимыми, а с другой – более конкурентоспособными по отношению к другим отраслям промышленности. При этом абсолютно все заводы, хотя и с разной степенью успешности, стремились к самообеспеченности сырьем, и среди заводов наблюдалась четкая тенденция либо к ориентации именно на трубный рынок, либо производство труб для них являлось второстепенным производством, но при этом очень технологичным. Соответственно рынок железных труб России в начале

XX в. уже представлял собой полностью сложившуюся систему, крайне динамичную и изменчивую к общей рыночной конъюнктуре, что говорит о важности рынка трубной продукции в экономике страны.

Список литературы Рынок железных труб России начала XX века

- Гливиц И. П. Железная промышленность России: экон.-стат. очерк/И. П. Гливиц. -СПб., 1911. -104 с.

- Железная промышленность Южной России. -Харьков: Тип. Б. Бенгис, 1901-1916. -(Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников Юга России [Издания]).

- Кафенгауз Л. Б. Синдикаты в русской железной промышленности/Л. Б. Кафенгауз. -М., 1910 г. -268 с.

- Развитие металлургии в Украинской ССР/Ю. А. Анисимов, Н. А. Терещенко, В. Г. Тищенко [и др.]; редкол.: З. И. Некрасов (отв. ред.) [и др.]. -Киев: Наукова думка, 1980. -959 с.

- Сборник статистических сведений о горнозаводской промышленности России: сост. по офиц. данным. -Петроград: Горн. учен. ком., 1888-1918. -26, в 1907 году. -1910. -700 с.

- Сборник кратких сведений по морскому ведомству. Вып. 9: Ижорский завод. СПб., 1908.

- Статистический ежегодник за 1912 г./под ред. В. И. Шапиро. СПб., 1912.

- Статистический ежегодник за 1913 г./под ред. В. И. Шапиро. СПб., 1913.