С. Я. Ербанова - школьные и студенческие годы (к 120-летию со дня рождения)

Автор: Будаева А.Э.

Статья в выпуске: 4, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена школьным и студенческим годам легендарной С. Я. Ербановой (Малахировой) (1903-1987), становление личности которой проходило в сложный период революционных событий 1917-1922 гг. В юбилейный год важно ответить на вопрос: «С каким багажом профессиональных знаний и образования Савранна Яковлевна смогла пройти уникальный путь - от экономиста отдела до заместителя председателя Госплана Бурят-Монгольской АССР?». Жизнь в Нижнеудинске и Черемхово, больших по тем временам городах, где происходили революционные преобразования, сформировала у девушки из бурятского улуса передовые взгляды. С именем С. Я. Ербановой и ее соратников связаны многие крупные народнохозяйственные достижения в развитии транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и культуры Бурятии. По имеющимся сведениям, Ербанова - первая женщина-дипломированный специалист, которая смогла работать на руководящей должности в Госплане. В годы плановой экономики этот государственный орган выполнял функции высшего экспертного и научно-координационного центра. Многие идеи плеяды талантливых экономистов продолжают жить и развиваться на благо республики. Все это объясняет внимание к вопросу истока активной жизненной позиции и лидирующей роли в освоении женщинами экономической сферы деятельности.

Студенчество, экономист, плановая экономика, госплан, бурятия, женское движение бурятии, первая в профессии, женщины лидеры, экономическое образование, индустриализация бурятии, савранна яковлевна

Короткий адрес: https://sciup.org/148327588

IDR: 148327588 | УДК: 94:33(092) | DOI: 10.18101/2305-753X-2023-4-38-46

Текст научной статьи С. Я. Ербанова - школьные и студенческие годы (к 120-летию со дня рождения)

Будаева А. Э. С. Я. Ербанова — школьные и студенческие годы (к 120-летию со дня рождения) // Вестник Бурятского государственного университета. Гуманитарные исследования Внутренней Азии. 2023. Вып. 4. С. 38‒46.

15 января 2023 г. исполнилось 120 лет со дня рождения выдающегося общественного и государственного деятеля Савранны Яковлевны Ербановой (Мала-хировой). Первая в мире она на практическом опыте освоила экономическую сферу деятельности, смогла успешно работать в государственной структуре в должности заместителя председателя Госплана Бурят-Монгольской АССР (ныне

Министерства экономики Республики Бурятии). Под ее руководством разрабатывались и осуществлялись перспективные и текущие народнохозяйственные планы по индустриализации Бурятии. Решались следующие важнейшие вопросы хозяйственного и культурного строительства республики: строительство паровозоремонтного завода, авиаремонтного завода, мясокомбината, железнодорожной ветки Улан-Удэ — Наушки, оперного театра и др.

В рамках статьи мы не претендуем на подробное описание жизни Савранны Яковлевны, но полагаем нужным в юбилейный год обратить внимание на истоки, кратко проанализировать географию мест проживания в школьные и студенческие годы.

Савранна Яковлевна Малахирова (Ербанова) родилась 15 января 1903 г. в семье многодетного малоимущего крестьянина бурятского улуса Жалгай Алят-ской волости Балаганского уезда Иркутской губернии. Отец Яков Малахирович и мать Мария Степановна Малахировы, шаманисты по вероисповеданию занимались личным домохозяйством.

Становление личности Савранны проходило в сложный период 1917– 1922 гг. Начальная школа и сельская учительница Мария Гавриловна Быкова в родном улусе развили прирожденную тягу к знаниям и буквально открыли широкий мир. Революционное лето 1917 г. 14-летняя Савранна по приглашению своей учительницы провела в Нижнеудинске [1, с. 570–571].

Супруг Марии Гавриловны работал телеграфистом на железнодорожной станции, которая была открыта 9 сентября 1897 г. Известно, что на станции был буфет, сберегательная касса, пункт Переселенческого управления для прибывавших крестьян-переселенцев из европейской части России.

Савранна помогала учительнице по хозяйству, вернее, по квартире. Она познакомилась с городским бытом, научилась говорить по-русски, увидела изнутри жизнь железнодорожной станции.

В автобиографии Савранна Яковлевна пишет: «В город, он находился за мостом через Уду, учительница моя не отпускала меня, говорила, «опасно туда ходить...». Она также не отпускала меня в церковь, куда ходили соседские ребятишки. Она говорила мне: «неудобно, не ходи»1.

Надо сказать, что Нижнеудинск являлся резиденцией саянских золотоискателей. От него шел зимний путь на Ленские золотые прииски. Добавим и следующее. Зимой 1915/16 г. в Нижнеудинском лагере содержалось 2 200 военнопленных. В какой-то мере это повлияло на то, что в Нижнеудинске в январе 1920 г. под давлением белочехов Верховный правитель России Александр Колчак, следуя из Омска в Иркутск с золотым запасом Российской империи, отрекся от своего звания, после чего чехословацкие войска сопроводили его в Иркутск, добившись таким образом пропуска для себя на Дальний Восток2 [3].

Добавим, что, по свидетельству очевидцев, это произошло, когда в городе уже существовала новая форма государственного правления. Но не было предпринято никаких попыток силой арестовать его по двум причинам: во-первых, потому что с ним была сильная охрана, которая могла оказать сопротивление и таким образом вызвать кровопролитие, и, во-вторых, чехи, которые также находились на станции, не допустили бы там боевых действий1.

Такие масштабные события произойдут спустя всего два с половиной года. А в июне–июле 1917 г., пишет Ербанова, «в то революционное время по улицам шло много солдат и студентов с песнями, население высыпало на улицы и около домов, много шло разных разговоров и пересудов. По этим толкованиям я познавала кое-что нового для меня, хотя все еще не понимала существа всего, что происходило тогда»2.

Вторым городом в судьбе Малахировой стал шахтерский городок Черемхово. Первая шахта по разработке месторождений Иркутского (Черемховского) каменноугольного бассейна была заложена в 1896 г. В связи с прокладкой Транссибирской магистрали быстро росло число небольших шахт с рабочими поселками при них. Черемхово — одно из мест, где польские изгнанники работали после революции 1905–1907 гг., например, в компании «Русско-Азиатское горнопромышленное товарищество И. В. Коморовского и И. И. Собещанского»3.

По воспоминаниям Савранны Яковлевны, годы учебы (1917–1919) были для нее тяжелым испытанием. Отсутствие стипендии и общежития, вынужденное проживание в разных местах у частных лиц, питание тем, что один раз в месяц привозил отец, а также перерывы занятий, связанные с революционными событиями, и многое другое. В конце концов все это привело к тому, что она не смогла закончить учебу и вынуждена была вернуться домой [1, с. 572].

Отказ черемховских шахтеров в отгрузке угля чехам ускорил падения колчаковского режима. И вскоре после этого события, в марте 1920 г. на собрании Аларской школы в комсомол, вместе с Савранной, записались Базыр Вампилов, Цыретор Башеев, Евгения Булытова, Елена Шамбуева, Мария Сомсонова, Сергей Миронов, Надежда Имкелова, Абашей Балыков, Гарма Сельверов и другие [1, с. 573].

Позже Малахировой пришлось пережить опасные времена. Осенью 1920 г. в соседнем селе Голуметь произошло восстание противников Советской власти. В связи с этим занятия в Аларской школе прекратились. В течение всего 1921 г. жители улуса Аларь страдали от неурожая, голода, болезней и тягот гражданской войны. «Трагически погибли Булгатан Ажендаев, Сельверст Лапхаров, Монхо-лей Морохоев, Анисим Алсасаев и другие… Комсомольцу Роману Мэрдыгееву едва удалось спастись. В этих условиях коммунистам и комсомольцам приходилось быть в вооруженной охране сел и улусов, а также участвовать в отрядах по ликвидации остатков белых банд. Комсомолкам приходилось работать тоже в тяжелых условиях, но в отряд их не брали [1, с. 576].

К окончанию гражданской войны Советская Россия оказалась в тяжелейшем экономическом, социальном и политическом кризисе. Возможно, это и повлияло на то, что в 1922 г. С. Я. Малахирова определяется с профессиональным призванием и после сдачи 12 экзаменов поступает сразу на 2-й курс экономического отделения рабфака, открытого в 1918 г. при Иркутском государственном университете [1, с. 578-579].

Это было довольно непривычным направлением женской профессиональной самореализации. Так, ранее профессии женщин в большинстве связывались с образованием, медициной и гуманитарно-культурной сферой.

По приезде в Иркутск Савранна проявила себя как человек, действующий по строго продуманному плану. «Пошла на рынок, продала баночку меда и смогла рассчитаться с попутчиком, одолжившим деньги на билет. Распределила оставшиеся деньги на питание из расчета тратить ежедневно на покупку одного фунта хлеба. Купила пару белья, чтобы иметь смену. Устроилась на постоялом дворе. В Иркутске была впервые, не знала, где находится рабфак. Нашла в общежитии обкома партии лидера женского движения Бурятии М. В. Сагадарову. Мария Владимировна помогла Савранне, дала без всякой формальности путевку на рабфак, который находился в центре города, в здании госуниверситета». Во время экзаменов помогала собирать рабфаковскую картошку, которой тут же и питалась [1, с. 578-579].

Сильный профессорско-преподавательский состав Иркутского университета складывался из различных групп. Собрались преподаватели с богатым жизненным опытом, удивительными поворотами судьбы, с различными политическими взглядами, что не мешало им относительно толерантно существовать в одном поле деятельности. Такая же ситуация с кадрами сохранялась до начала 1930-х гг., была характерна и для других общественных и научных учреждений Сибири [2, с. 14].

Надо сказать, что город развивался под влиянием просветительства декабристов и их жен, приобщения жителей, с разрешения властей, к музыкальной культуре. Так, княгиня М. Трубецкая превратила свой дом в салон, атрибутом которого была музыка. Жены декабристов любили устраивать свадьбы своей прислуге и местным жителям, крестить бурят, помогать, дарить подарки и т. д. Иногда, когда совершались крестины новорожденного, то в доме собирались все: декабристы, жители и даже представители администрации [3].

Кроме этого, всего в 80 километрах от Иркутска на правом берегу Ангары на «вечном поселении» проживал «первый декабрист» Владимир Федосеевич Раевский — русский поэт и публицист, участник Отечественной войны 1812 г., друг А. С. Пушкина, женатый на шестнадцатилетней крещеной бурятке Авдотье Моисеевне Середкиной, которую обучал грамоте. Брак оказался счастливым. Со вре- менем В. Раевский выстроил для семьи большой дом, обзавелся хозяйством, купил мельницу, 30 десятин земли. На свои средства в 1829 г. открыл школу и содержал учителя. В итоге Олонки Боханского района стало самым грамотным селом Юго-Восточной Сибири1.

С 1912 г. в Иркутске зрела идея создания университета. События же гражданской войны привели к значительному притоку в Иркутский университет, открытый в 1918 г., профессуры с Урала и из Западной Сибири. И на 12 декабря 1918 г. на историко-филологическом и юридическом факультетах обучалось 611 человек2.

Согласно воспоминаниям вместе с Малахировой учились рабочие Черемховского угольного бассейна, железной дороги, Ленских приисков, крестьяне, середняки и бедняки, участники Первой мировой и гражданской войн, коммунисты, комсомольцы и беспартийные. Во время учебы по ленинскому призыву 1924 г. С. Я. Малахирова подала заявление в партию, это был осознанный политический выбор и свидетельство сформировавшейся гражданской позиции. Рекомендацию дали ленский шахтер Булда и участница гражданской войны Д. С. Гурцевич. Но из-за болезни вступить в партию во время учебы на рабфаке она не успела. После окончания учебы Савранна Яковлевна стремится поддержать материально родителей, начинает работать и мечтает со временем получить высшее образование в Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.

В июне 1924 г. С. Я. Малахирова получает назначение в Боханский райком ВЛКСМ, где благодаря своим лидерским качествам работает на довольно ответственной для молодой девушки должности — заведующая политпросветотделом. В Бохане, где начиналась ее новая трудовая деятельность, она встретила поддержку единомышленников. Одновременно с основной работой Малахирова выполняет обязанности председателя Райдетбюро [4, с. 10].

В воспоминаниях Ербанова отмечает, что, приехав в большой и интересный Боханский аймак, она «застала уже сложившуюся, сильную и по численности большую комсомольскую организацию». На 1 мая 1924 г. в ней числилось уже 220 комсомольцев и 12 ячеек РКСМ. Савранна Яковлевна пишет о людях, которые тогда работали в Бохане. Это Феофан Коняев (первый бурят в Иркутском губкоме и Бурбюро РКСМ в 1920‒1922 гг.), Михаил Беляев, Михаил Балков, Иван Хамаганов, Филарет Шаданов, Прокопий Данчинов, Иван Борокшонов, Афанасий Баранников и др.

Скоординированная центром работа с детьми развивалась и на 1 января 1925 г. пионерское движение в передовом Боханском районе насчитывало уже четыре отряда из 164 пионеров [5, с. 43–44].

Отметим, что боханский период работы сыграл важную роль в судьбе Савран-ны Яковлевны. В августе 1924 г. именно Боханская партийная организация принимает Малахирову кандидатом в члены ВКП(б)1. А спустя годы Савранна Яковлевна посвятила этому району отдельную статью «О работе в Боханской комсомольской организации». В рукописи, хранящейся в Государственном архиве Республики Бурятия, она написала: «А ведь молодцы боханцы, первые комсомольцы, хорошо трудились»2.

В этих воспоминаниях Ербанова пишет о председателе райисполкома Якове Похосоеве, заместителе предрайисполкома Василии Баранникове, которые поддерживали и опекали ее в этот непростой период становления Советской власти.

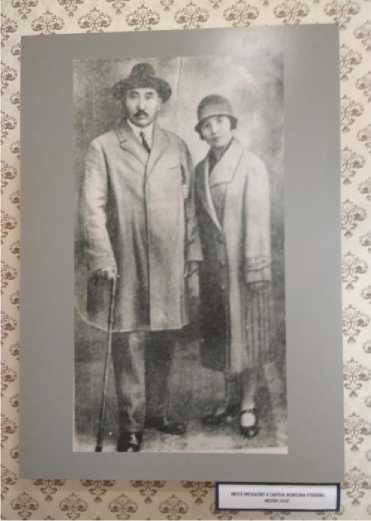

В дальнейших планах был переход на партийную работу, но все произошло несколько иначе. В район с курирующей командировкой приехала заведующая женотделом Буробкома Р. Я. Кацель. После личного знакомства и ознакомлением с результатами работы Малахировой опытный партийный работник рекомендовала перевести ее с повышением на партийную работу, но уже в другой район Бурятии. Таким образом, в марте 1925 г., несмотря на протесты боханских товарищей, Малахирову по решению партийного руководства республики направляют работать заведующей женотделом Агинского райкома. Агитационная работа среди женщин, по воспоминаниям С. Я. Ербановой, заключалась в проведении занятий по ликвидации безграмотности, организации молодежных вечеров. Готовили молодых женщин и девушек к вступлению в кандидаты и члены партии, оформляли им направления на учебу. Происходят изменения и в личной жизни, в то тревожное время Савранна Яковлевна знакомится и в июле же 1925 г. выходит замуж за Михея Николаевича Ербанова [4, с. 10].

Она стала Ербанову не просто женой, но и единомышленницей, соратницей по коммунистической деятельности. Из Аги она переезжает в столицу Бурят -Монголии — Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) и продолжает вести свою активную общественно-политическую деятельность. С 1 сентября 1925 г. Савранна Яковлевна с полученным партийным опытом в республиканском жендвижении вновь вернулась к работе с детьми, стала работать председателем Областного бюро юных пионеров Бурятского обкома ВЛКСМ [4, с. 10].

В условиях ограниченности финансовых средств перед республиканским руководителем бюро стояла задача эффективного управления имеющимися ресурсами. Несомненно, что справляться с большим потоком отчетов Савранне Яковлевне помогали и прирожденные способности и экономическая подготовка, полученная на рабфаке. В то же время она очень ответственно относилась к непосредственному общению с детьми. Личные встречи и беседы всегда считала важными формами общественной деятельности с подрастающим поколением.

Спустя некоторое время по существующей в то время практике ротации подготовленных кадров и в связи с возрастным цензом Савранна Яковлевна переходит на новый сектор работы, в соответствии с государственной политикой назначения выдвиженок в качестве женщины-бурятки направляется на руководящую должность в «Бурсельхозсоюз».

Республика нуждалась в высококвалифицированных инженерных кадрах общественного производства. Чтобы получить высшее экономическое образование, Сав-ранна Яковлевна вместе с мужем в 1927 г. переезжает в Москву, где после подготовительных курсов поступает в Институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. После реорганизации института в ряд отраслевых институтов она переводится в Московский плановый институт им. Г. М. Кржижановского. Успешно окончив обучение, по направлению Госплана СССР и путевке ЦК ВКП(б) в июне 1932 г. Ербанова начинает работать экономистом в Госплане Бурят-Монгольской АССР1.

Вернувшейся из Москвы после учебы Савранне Яковлевне предстояло включиться в напряженную работу по индустриализации, созданию и становлению аграрно-промышленного потенциала Бурят-Монгольской АССР. Благодаря трудолюбию, своей целеустремленности, полученному высшему профессиональному образованию она стала первой в мире женщиной, работавшей заместителем председателя Госплана Бурят-Монгольской АССР (ныне Министерство экономики Республики Бурятия). Этот государственный орган выполнял функции высшего экспертного и научно-координационного центра. В период плановой экономики он осуществлял подготовку постановлений правительства по хозяйственным вопросам, разрабатывал методические и нормативные документы, решал множество текущих экономических вопросов. С. Я. Ербанова была ярким представителем плеяды талантливых республиканских экономистов, дело которых продолжает жить и развиваться на благо республики. Все это поясняет внимание к вопросу истока ее активной жизненной позиции и лидирующей роли в освоении женщинами экономической сферы деятельности.

Фото из фонда ГАРБ

Приложение

Фото автора в музее истории города Улан-Удэ, с выставки, посвященной 130-летию М. Н. Ербанова, 2019 г.

Список литературы С. Я. Ербанова - школьные и студенческие годы (к 120-летию со дня рождения)

- Алтаева А. Э. Становление личности С. Я. Малахировой-Ербановой (1917-1922 гг.) // Байкальские встречи - IХ: этничность в контексте социально-культурного и экономического развития региона: материалы международной научно-практической конференции в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012-2018 гг.)" (Улан-Удэ, 14-17 сентября 2016 г.). Улан-Удэ: ИПК ВСГИК. 2016. С. 569-584. Текст: непосредственный. EDN: YHMJLD

- "Провинциальная" наука: этнография в Иркутске в 1920-е годы: избранные статьи / составитель, автор вступительной статьи и биобиблиографического словаря А. А. Сирина. Москва; Иркутск. 2013. 464 с. Текст: непосредственный.

- Ляпкина Т. Ф. Участие декабристов в музыкальном образовании и просвещении на каторге и поселении в Забайкалье (первая половина XIX века) // Декабристы: их время и люди. Улан-Удэ: ИПК ВСГАКИ. 2001. С. 243-251. Текст: непосредственный.

- Алтаева А. Э. Общественная деятельность С. Я. Малахировой-Ербановой в 1922- 1927-х гг. // Успехи современной науки. 2016. Т. 2, № 6. С. 9-12. Текст: непосредственный. EDN: WHMVNT

- Алтаева А. Э. Значение Боханской комсомольской организации в деятельности С. Я. Малахировой (Ербановой) // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, № 4-1. С. 42-45. Текст: непосредственный. EDN: WIMIZJ