Сабли из находок на Амуре в контексте комплекса вооружения приамурских племен позднего средневековья и начала Нового времени

Автор: Пастухов Алексей Михайлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Комплекс вооружения и военное дело племен российского Дальнего Востока изучены недостаточно. В данной статье автором рассмотрены находки клинкового оружия в бассейне Амура, предположительно относящиеся к XVII в. Первая сабля представляет собой хорошо сохранившийся короткий клинок с орнаментом в виде рыб, тыквы-горлянки, двух крестов и стилизованного изображения конической постройки. Гарда, органическая обкладка рукояти, навершие и ножны не сохранились. Вторая сабля также обнаружена без ножен и деталей рукояти, однако на ней сохранилась гарда с гравированным узором, облегчившим атрибуцию предмета. Автором было предпринято исследование находок, проведен поиск аналогий по археологическим и этнографическим материалам. В результате установлено, что данные предметы представляют собой образцы клинкового оружия, изготовленного либо айнскими мастерами, либо местными мастерами по образцам айнского холодного оружия. В связи с утратой археологического контекста обнаружения обеих сабель этническая идентификация их последних владельцев и период бытования могут быть установлены лишь косвенно. Однако обнаружение этих предметов позволяет более полно представить себе комплекс вооружения воинов приамурских племен, а также рассмотреть вопросы международной торговли в Дальневосточном регионе.

Дальний восток, айны, сабли-эмус, торговля

Короткий адрес: https://sciup.org/14737770

IDR: 14737770 | УДК: 903.22;

Текст научной статьи Сабли из находок на Амуре в контексте комплекса вооружения приамурских племен позднего средневековья и начала Нового времени

В связи с развитием изучения истории российского Дальнего Востока перед исследователями возникают все новые задачи, ранее не поднимавшиеся в историографии. Например, в свете новых археологических находок по-иному начинают представляться некоторые аспекты международных связей в регионе. Интересно в этом контексте ввести в научный оборот и рассмотреть случайные находки на Амуре двух образцов клинкового оружия в виде сабель, сделанные в 2010– 2011 гг. (рис. 1–2). Их предварительная датировка основывалась на устной информации нынешних владельцев, что совместно с клинками были обнаружены предметы XVII в.

К сожалению, для найденных сабель указаний на точное место обнаружения в нашем распоряжении нет. Имеются лишь фотографии хорошо сохранившихся клинка без каких-либо дополнительных деталей («черными копателями» в Приамурье и Приморье регулярно обнаруживаются мно-

гочисленные дисковидные гарды типа цуба , клинки которых утрачены) и клинка с остатками гарды. На первом клинке присутствует орнамент в виде рыб, тыквы-горлянки, двух крестов и стилизованного изображения конической постройки (см. рис. 1). На втором гравированный узор напоминает морские волны (см. рис. 2). Деталей ножен, судя по всему, в обоих случаях обнаружено не было. По внешнему виду клинка без гарды можно предположить, что он был найден на месте сожжения умершего. Основные параметры обеих сабель сведены в общую таблицу (табл. 1).

Как можно видеть, обе сабли имели короткие, широкие клинки умеренной кривизны с долами почти по все длине и относительно широкими черенами. В одном случае фиксируются и остатки заклепок на черене (см. рис. 1). Сохранившаяся на другом образце гарда плоская, подовальной формы, вырезанная фестонами (см. рис. 2), в целом напоминает японские гарды цуба и китай-

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 3: Археология и этнография © А. М. Пастухов, 2012

Рис. 1 (фото). Общий вид клинка без гарды (фото Е. А. Багрина)

0 10 см

I________________________________________________________________________________________I

Рис. 2 (фото). Общий вид клинка с гардой (фото Е. А. Багрина)

Таблица 1

Параметры обнаруженных на Амуре сабель

|

Параметр, см |

Клинок |

|

|

без гарды |

с гардой |

|

|

Длина общая |

57,7 |

59 |

|

Длина клинка |

46 |

44,3 |

|

Длина черена |

11,7 |

14,7 |

|

Ширина клинка |

3,5 |

3,3 |

|

Размеры гарды, Д × Ш |

Не сохранилась |

9 × 8 |

|

Количество отверстий в черене, шт. |

2 |

2 |

Таблица 2

Характерные признаки айнского, маньчжурского и японского клинкового оружия XVII в.

|

Признак |

Айны |

Маньчжуры |

Японцы |

|

Форма клинка |

+ |

+ |

– |

|

Простой одинарный дол по всей длине клинка |

+ |

+ |

– |

|

Треугольный в сечении клинок |

+ |

+ |

– |

|

Дисковидная плоская гарда |

+ |

+ |

+ |

|

Короткий клинок |

+ |

– |

+ |

|

Форма черена, напоминающая трапециевидную |

+ |

– |

+ |

|

Площатая * конструкция рукояти |

+ |

– |

+ |

|

Отбортовка гарды |

– |

+ |

– |

|

Орнаментация клинка |

+ |

– |

– |

|

Орнаментация гарды |

+ |

– |

– |

* Площатая конструкция рукояти подразумевает крепление деревянной обкладки рукояти на черене клинка при посредстве заклепок, проходящих через обкладку рукояти и черен.

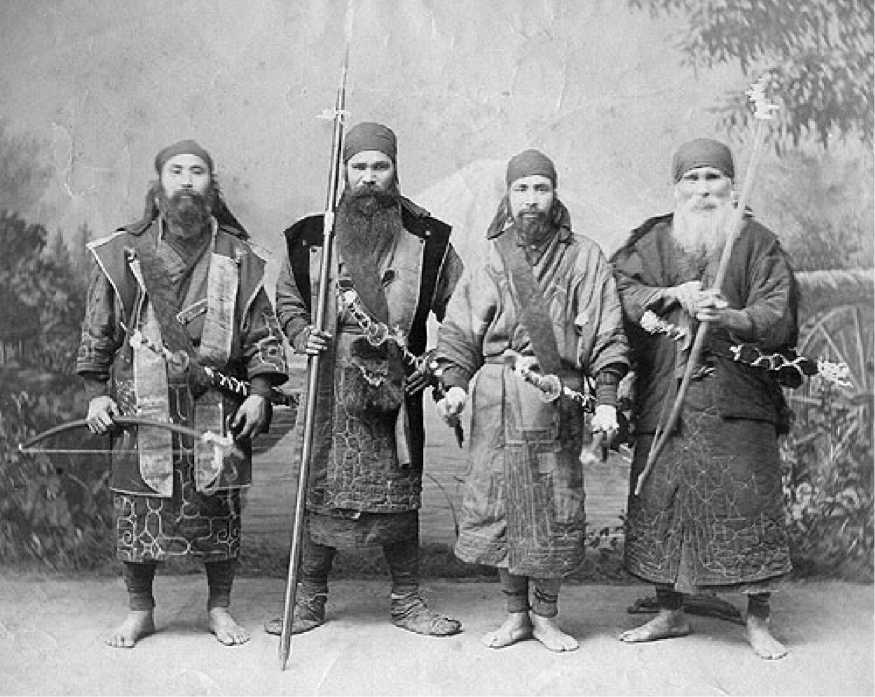

Рис. 3 (фото). Группа айну в традиционном вооружении (1877 г.) (собрание Э. Морзе, Музей Пибоди, США)

ские паньхушоу . Она украшена гравированным растительным узором без отбортовки, характерной для гард цинского клинкового оружия.

При определении этнической принадлежности находок отсутствие в обоих случаях металлического навершия заставляет обратиться к айнским образцам клинкового оружия, которые такого навершия не имели, а деревянная обкладка рукояти закреплялась на черене при помощи нескольких мэкуги (заклепок) характерного именно для айнов вида, близкого к имевшему место на одной из найденных сабель. Кроме того, некоторые сохранившиеся до наших дней надежно атрибутированные айнские эмус (сабли) в музеях Японии также дают образцы гравировок на клинках в схожем стиле, включая мотив волн.

Основные признаки, характерные для клинкового оружия айнов и их соседей – маньчжуров и японцев, сведены автором в специальную таблицу, что позволяет более определенно судить об этнической принадлежности анализируемых находок (табл. 2).

В целом, как можно видеть, по основным характеристикам найденные на Амуре два клинка соответствуют айнским эмус , в значительном количестве сохранившимся в музеях Японии, а также одной эмус из МАЭ РАН им. Петра Великого в Санкт-Петербурге.

Судя по виду и форме клинков, их могли ковать сами айны. О наличии у них достаточно развитого кузнечного ремесла сообщал японский путешественник начала XIX в. Мамия Риндзо (1781–1844 гг.) [Описание…, 1993. С. 114–115]. Однако не стоит сбрасывать со счетов и возможность изготовления этих клинков (по крайней мере, клинка без гарды) в Приамурье – у тунгусоманьчжурских племен XVII в. кузнечное дело было достаточно хорошо развито, и навыки добычи железной руды и выплавки из нее металла потомки амурских дючеров – нанайцы, утратили только к XIX в. [История..., 2003. С. 129]. Кузнечные инструменты нанайцев, описанные отечественными этнографами, во многом соответствуют описаниям, оставленным Мамия Риндзо относительно племен Сахалина и материкового побережья Татарского пролива. Этот японский автор свидетельствует, что «маньчжурскими же племенами очень высоко ценится оружие бэтти 1, изготовленное мастерами из племени корутэккэ 2» [Описание…, 1993. С. 124]. У него же находим упоминания о том, что у местного населения «попадаются и кинжалы 3 маньчжурского производства». Характерной особенностью их оружия было переоформление клинков в местной традиции, испытывавшей серьезное влияние со стороны айнов: «Рукояти и ножны выполнены в традиционном для Эдзо стиле и покрыты слоем смолы» [Там же].

Относительно датировки находок можно отметить, что имеющиеся у некоторых местных историков-любителей попытки связать найденные сабли с позднесредневековыми айнами 4 кажутся до определенной степени обоснованными, хотя в такой версии есть и противоречия. Так, в русских источниках XVII в. уже имелись некоторые сведения об айнах. В частности, в рассказе одного из нижнеамурских «князцов» описывался комплекс вооружения «бородатых людей доуров», под которыми имелись в виду айны: «А бой де у них топорки, а сами были все в куяках збруйных» [Русская...,

1979. С. 69] 5. Это означает, что в указанное время население бассейна нижнего Амура называло основным оружием ближнего боя у айнов не сабли, а «топорки». Лишь по данным начала XVIII в. курильские айны были уже вооружены, в числе прочего, и саблями, о чем упоминал Иван Козырев-ский: «На дальние острова ходят, и с даль-ных островов приходят иноземцы с товарами шелковыми и бумажными, також привозят котлы и сабли, а у сабель круги медные, обогнуты края кованым серебром, и всякую посуду левкашенную. И к воинскому делу курила 6 зело искусны: поступают о трех боях, имеют луки со стрелами, копья и сабли, и в куяках» [Там же. С. 451]. В XIX в. комплекс традиционного вооружения айнов, куда уже обязательно входили эмус , был зафиксирован фотографиями, сделанными русскими и японскими исследователями (рис. 3). Большая часть предметов из музейных собраний Японии датируется XIX в., многие перевязи заново сделаны айнскими мастерами уже в середине ХХ в. Таким образом, широкое бытование сабель у айнов, возможно, следует относить ко времени несколько более позднему, чем XVII в.

Данное оружие, в соответствии с айнским обычаем, носилось на плечевой тканевой перевязи эмус-ат в горизонтальном положении слева, лезвием вниз и рукоятью вперед (см. рис. 3). Ткань для перевязи обычно изготавливали сами айны. Рукоять площатой конструкции была несколько длиннее черена, покрывалась лаком или смолой и украшалась цепочками, пропущенными через выступающие над поверхностью обкладки рукояти головки мэкуги . Прекрасная цветная иллюстрация айнского эмус на перевязи приведена с подробными пояснительными надписями в японском сочинении «Эдзо дзинбуцуси» 7, составленном Мацуура Такэсиро (1818–1888 гг.) в 1857 г.

Подводя итоги исследования, отметим, что находки этих сабель важны для изучения истории Дальнего Востока, так как восполняют наши сведения о системе международных отношений и торговли в регионе, в ассортимент товаров которой можно включить и предметы вооружения.

SABERS FROM THE FINDINGS ON AMUR IN THE CONTEXT OF THE ARMOR AND WEAPON COMPLEX OF AMUR TRIBES IN THE LATE MEDIEVAL AND EARLY PRE-MODERN PERIODS