Садово-парковый комплекс в структуре усадьбы

Автор: Булгакова К.В.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1 (8), 2017 года.

Бесплатный доступ

В трудах по истории садово-паркового искусства многократно рассматривались лишь несколько крупнейших и хорошо известных усадебных ансамблей России, принадлежавших императорской семье или верхушке русского дворянства. Между тем, в центральных и местных архивах, музеях, библиотеках и в личных собраниях краеведов хранятся ценнейшие текстовые и графические документы по истории дворянских усадеб Орловщины. Природные составляющие ландшафта - рельеф, естественные водные объекты, лесные массивы и открытые пространства являлись важными отправными условиями формирования состава и структуры усадебного садово-паркового комплекса в Орловской области.

Усадебно-парковые комплексы, орловская область, садово-парковое искусство, регулярный стиль, типология ландшафтных предпочтений, устройство сельских дворянских усадеб, функционально-планировочная структура усадеб, базовые составляющие

Короткий адрес: https://sciup.org/14769851

IDR: 14769851 | УДК: 904

Текст научной статьи Садово-парковый комплекс в структуре усадьбы

Введение. Одной из самых ярких страниц в истории России является период необычайного подъема садово-паркового искусства в XVIII веке. Императорские дворцово-парковые резиденции как архитектурный жанр стали фаворитом эпохи русского абсолютизма, отвечая ее стремлению удивлять, поражать, хвастаться и наслаждаться роскошью.

В трудах по истории садово-паркового искусства многократно рассматривались лишь несколько крупнейших и хорошо известных усадебных ансамблей России, принадлежавших императорской семье или верхушке русского дворянства. Рядовые провинциальные усадьбы, как правило, попадали в круг внимания исследователей лишь в связи с их мемориальным значением.

Между тем, в центральных и местных архивах, музеях, библиотеках и в личных собраниях краеведов хранятся ценнейшие текстовые и графические документы по истории дворянских усадеб Орловщины. К ним относятся библиографические и архивные материалы различного характера: планы дворцовых, садово-парковых и усадебных комплексов, планы усадебных земель периода генерального межевания 70-80-х гг. XVIII в., планы и схемы застройки городов и т. п. К группе письменных источников относятся также ревизские сказки, примечания к планам, бюджетные книги, отчеты, счета, купчие, мемуары, переписки и воспоминания старожилов, заметки в газетах, журналах. Облик памятников садово-паркового искусства или их фрагментов сохранился в иконографических источниках: картинах, рисунках, фотографиях. Источником сведений может стать и имеющаяся документация по другим аналогичным историческим парковым композициям в стране или за рубежом, послужившим прообразом реставрируемого памятника или принадлежавших одному и тому же автору.

Кроме того, для изучения исторических садово-парковых комплексов используются различные специфические методы исследования: геодезическая, топографическая и таксационная съемки, ландшафтная таксация, эстетическая оценка, аэрофотосъемка, картографирование, гидрологические и почвенные исследования и др. Парковая археология изучает: остатки парковых сооружений, трассировку утерянных дорожек, их покрытия и т. д.

Точное определение возраста старых деревьев или пней позволяет установить время создания или время проведения дополнительных работ по формированию памятника. Фундаменты сооружений также могут помочь в определении направлений основных и вспомогательных дорожек и аллей.

Цель исследования – изучение садово-паркового комплекса в структуре усадьбы.

Материалы, методы и результаты исследований. Группы и типы усадебных планировочных структур выявлены на основе анализа базовых составляющих градостроительной композиции.

Структуры усадеб (группы). К группе «А» относится 87% из числа рассмотренных усадебных ансамблей. Временной диапазон создания охватывает 1790-1910-е гг. Для усадеб этого типа характерно:

– ядро, состоящее из господского дома, служебных и хозяйственных построек, скомпонованных вокруг парадного двора;

– формирование ядра на основе ортогональной решётки, одно направление которой совпадало с направлением шоссе;

– фронтальное расположение усадебного дома по отношению к шоссе.

Два типа в группе «А» обусловлены примыканием или удалением усадебного ядра от шоссе. В типах выявлено по две разновидности, отличавшихся положением относительно шоссе садово-паркового комплекса, примыкающего по одну или по обе стороны в типе A-1, примыкающего или удалённого в типе А-2. В большинстве усадеб ядро с трёх сторон окружал садово-парковый комплекс.

А-1 (1740-1890-е гг.). Структура была наиболее распространена и в группе «А», и среди всех усадеб, к ней относится 39% усадебных комплексов из числа всех рассмотренных. Усадьбы с подобной структурой стали создаваться на 20 лет раньше, чем усадьбы остальных типов.

Варианты планировочных структур в этом типе связаны с примыканием садовопаркового комплекса к ядру не с трёх сторон, а с одной или с двух. Необычен вариант схемы, при котором шоссе проходит через усадебное ядро. К таким усадьбам можно отнести: усадьба Киреевского, усадьба Кантемира, «Замок Охотникова».

А-2 (1760-18б0-е гг.). Тип планировочных структур составляли 15% усадеб из числа исследованных в этом разделе. Достаточно длинный подъездной путь проходил вне усадебной территории, конец пути был ориентирован на ядро усадьбы. Варианты в основном связаны с различиями во взаимном расположении жилой зоны и садовопаркового комплекса, явным примером такой планировки является усадьба князей Голицыных, усадьба Шатилова.

Разновидности основных перечисленных схем планировочной структуры складывались в усадьбах по разным причинам: благодаря привлечению профессиональных архитекторов (А. Бакарев, Н. Львов, Ф. Петонди, А. Химиц, А. Воронихин, Д. Жилярди), из-за характера преимущественного использования (Гомонтова) или в связи особенностями конкретной ландшафтной ситуации (Пустомержа).

К группе «Б» относятся 13% усадеб из числа исследованных. Период их существования ограничен 1780-1910-ми гг., тип возник значительно позже, чем комплексы группы «А».

Общими чертами планировочных решений усадеб были:

-

- ядро, состоящее из господского дома и озеленённого пространства перед его главным фасадом;

-

- свободная ориентация ядра относительно шоссе;

-

- расположение ядра и садово-паркового комплекса с одной и той же стороны шоссе.

Для усадеб этой группы характерна гораздо большая приспособленность к исходным ландшафтным условиям. В группе выделены два типа структур, отличающихся характером проезда к ядру по территории садово-паркового комплекса. Б-1 (1800-1910-е гг.). Подъезд прямой и относительно короткий, в разновидностях -кольцевой или дугообразный, но всегда с выездом к дому с угла. Эта тип наиболее близок к типу А-2. К господскому дому по территории садово-паркового комплекса шла достаточно длинная изогнутая парковая дорога, последний участок которой мог выходить к главному фасаду под прямым углом.

Садово-парковый комплекс в структуре усадьбы. Существенным являлось расположение садово-паркового комплекса по отношению к усадебному ядру и въездной аллее.

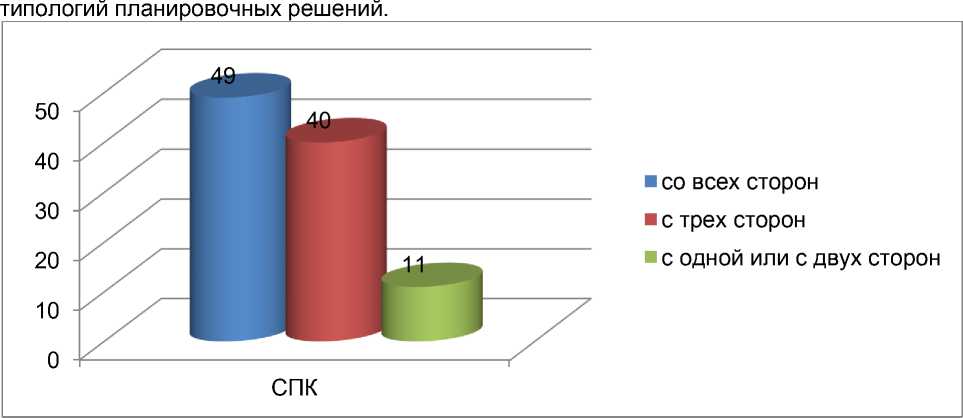

Наиболее распространённым (49%) было окружение парадной зоны садовопарковым комплексом со всех сторон, при этом садово-парковый комплекс мог быть единым или пересечённым шоссе. Также велико (40%) количество усадеб, где садовопарковый комплекс окружал ядро с трёх сторон. С одной или с двух сторон примыкали к ядру 11% садово-парковых комплексов, располагаясь в этом случае со стороны паркового и бокового фасада господского дома.

В сельских дворянских усадьбах характерным элементом планировки была вне-или внутриусадебная въездная аллея. Внешняя аллея была присуща усадьбам типа А-1, Б-1 и части усадеб типа А-2. В остальных усадьбах въездная аллея была внутренней и проходила по территории садово-паркового комплекса. В усадебных комплексах типа Б-1 ведущую к дому аллею могла заменить парковая дорога.

Во многих усадьбах с течением времени садово-парковый комплекс расширялся, обычно при этом происходило некоторое усложнение планировки, но общая планировочная структура усадьбы сохранялась. Однако со временем парки многие разрослись и потеряли свое былое превосходство. Во время ВОВ многие парки были уничтожены, вследствие чего планировка усадеб полностью менялась, или пришла в угнетенное состояние.

Анализ информации позволил выявить существенные признаки планировочной структуры усадеб и их садово-парковых комплексов, исследовать взаимодействие градообразующих элементов усадьбы - парадной и садово-парковой зон, вне и внутри усадебных путей. Отдельно рассмотрена хозяйственная зона. Разработана типология ландшафтных предпочтений при устройстве сельских дворянских усадеб, типологии функционально-планировочных структур усадеб и усадебных садово-парковых комплексов с выделением их базовых составляющих. Исследован характер и особенности планировки каждой составляющей с разработкой соответствующих им

Рисунок 1 – Окружение парадной зоны садово-парковым комплексом

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что природные составляющие ландшафта – рельеф, естественные водные объекты, лесные массивы и открытые пространства являлись важными отправными условиями формирования состава и структуры усадебного садово-паркового комплекса в Орловской области.

Коренная растительность на территории губернии в XVIII-XIX вв. была представлена в основном преобладающими породами: дуб высокоствольный и низкоствольный, берёза, осина, сосна, ель. Остальные породы занимают значительно меньшую площадь под еловыми лесами с лиственным подлеском. Под усадьбы выбирались наиболее удобные места губернии – рядом с дорогами, в основном в долинах рек и на берегах прудов.

В соответствии с основными функциями усадьбы ее архитектурно-ландшафтный комплекс включал в себя три основные функциональные зоны: парадную (жилая зона, ядро), садово-парковую и хозяйственно-служебную.

Следовательно, в рамках существования ландшафтных парков в 1780-1850-х гг. можно проследить развитие романтического стиля, использовавшегося преимущественно во вновь создаваемых усадьбах. Начало распространения в усадебных парках Орловской губернии эклектических приёмов, свойственных так называемым натуральным паркам, представляется возможным датировать серединой XIX в.

Для создания садов и парков во всех усадьбах проводили значительные работы по преобразованию исходного ландшафта. Основными были: запруживание рек и ручьёв, устройство котлованов для прудов и проток, осушение территории канавами, выравнивание площадок, изменение береговых линий водоёмов, устройство террас, видовых горок, невысоких пограничных валов.

При любых способах формирования паркового массива производилась посадка деревьев, в богатых усадьбах сажали до нескольких тысяч стволов. Выявлено 12 видов и 11 видов экзотических для региона пород деревьев, а также 28 пород кустарников использовавшихся в садово-парковых комплексах Орловской губернии. Чаще всего для создания паркового массива употребляли 4-5 основных древесных пород и один экзот в качестве солитера. Любимым и наиболее разнообразно используемым в усадебных парках деревом была липа.

Для написания статьи нами были обследованы некоторые из усадеб, использованы материалы более ранних (1960-1980-х гг.) натурных обследований, архивный материал. Собранные сведения по разным аспектам исследования охватывают 15 усадебных комплексов.

Список литературы Садово-парковый комплекс в структуре усадьбы

- Архипов Н. Сады и фонтаны XVIII века в Петергофе. Л.: ОГИЗ Ленизогиз, 1933. 79 с.

- Вергунов А.П., Горохов В.А. Вертоград: Садово-парковое искусство в России (от истоков до начала ХХ века). М.: Культура, 1996. 431 с.

- Долгорукий И.М. Славны бубны за горами, или мое путешествие кое-куда 1810 года/Издание императорского общества истории древностей российских при Московском университете. М.: Университетская типография (Катков и К), 1870. 355 с.

- Жудин И.М. Все о Дмитровске. Орел: Типография «Труд», 1997. 197 с.

- Ковешников А.И., Ковешникова Н.А. Усадебно-парковые комплексы Орловской области: тенденции и перспективы изучения//Вестник ОрелГАУ. 2016. № 2 (59). C. 16-21.

- Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орловщины. Орел: Вешние воды, 1998. 192 с.

- Орловская область. Каталог памятников архитектуры/Сост. В.И. Плужников. М.: НИИ искусствознания, 1985. 300 с.

- Пикалин П.С. Памятники природы Орловской области. Тула: Приокское книжное издательство, 1985. 100 с.

- Полное собрание законов Российской Империи. Собрание первое. Том XXI. С 1781 по 1783 гг. СПб.: Типография II отделения СЕИВ канцелярии, 1830. 1084 с.

- Святский Д.О. Исторический очерк городов Севска, Дмитровска и Комарицкой волости. Орел: Типография Хализева, 1908. 52 с.

- Федоров С. Дворянские усадьбы Орловщины//Просторы России. 1997. 4 июля. С. 10.

- ЦГАДА, ф. 1374, е. хр. 67, лл. 1-3.