Самоэффективность студентов с различными уровнями депрессивной симптоматики

Автор: Передня В.И., Крутолевич А.Н.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Психологические исследования

Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эмпирического исследования самоэффективности студентов с различными уровнями депрессивной симптоматики. Выборку составили лица юношеского возраста. В результате исследования было выявлено, что существует статистически достоверная разница двух групп студентов, с депрессивной симптоматикой и без проявления депрессивной симптоматики, в отношении параметра «самоэффективность». По итогам эмпирического исследования представлены рекомендации по развитию самоэффективности.

Самоэффективность, уровни депрессивной симптоматики, юношеский возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/147228559

IDR: 147228559 | УДК: 159.923.3:616.895.4-053.67

Текст научной статьи Самоэффективность студентов с различными уровнями депрессивной симптоматики

Одним из наиболее важных аспектов самосознания, формирование которого является актуальным в период ранней юности, является восприятие собственной эффективности в решении различных задач. В этот период перед юношами и девушками стоят задачи личностного и социального самоопределения. От того как они будут решены зависит благополучие в их дальнейшей жизни, успешность в профессиональной деятельности, становление и самореализация их как членов общества [1, с. 241].

Когда речь идет о сложных задачах, таких, как преодоление трудной ситуации, восприятие собственной эффективности относительно решения этих задач, представляет собой достаточно сложный процесс когнитивной оценки личностью совокупности своих способностей, умений и навыков, относительно множества требований трудной ситуации. В случае если человек осознает собственную неэффективность, это может привести к развитию депрессивного состояния.

Цель исследования – сравнить группы студентов с разным уровнем проявления депрессивной симптоматики относительно параметра «самоэффективность».

Для эмпирического исследования были подобраны следующие психодиагностические методики:

-

1. Шкала депрессии Бека.

-

2. Шкала общей самоэффективности.

Исследование проводилось на базе Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. В результате исследования были получены данные о 43 студентах, из них 26 девушек и 17 юношей в возрасте 19–22 лет.

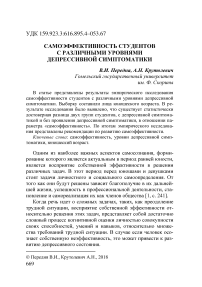

С помощью методики «Шкала общей самоэффективности» был выявлен преобладающий уровень самоэффективности у студентов.

Рис. 1. Уровни самоэффективности у студентов

Из полученных данных следует, что из 43 испытуемых, 21 (49 %) обладает средним уровнем самоэффективности, 14 (33 %) – низким и 8 (18 %) – высоким. Исходя из этих данных, преобладающий средний уровень самоэффективности может говорить о том, что студенты оценивают собственную эффективность в выполнении тех или иных задач как недостаточно успешную и ситуативную.

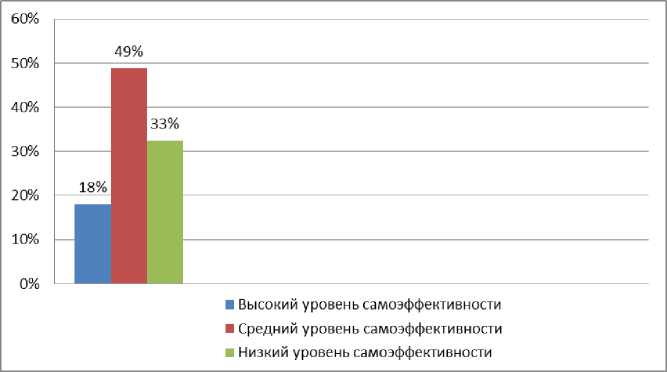

Уровни депрессивной симптоматики студентов представлены в рис. 2.

Рис. 2. Уровни депрессивной симптоматики студентов

Из общего числа испытуемых у 16,3 % был выявлен высокий показатель депрессивной симптоматики, 7 % – средний уровень, также 7 % опрошенных с умеренным уровнем депрессивной симптоматики, показатель 25,6 % свидетельствует о легкой выраженности депрессивной симптоматики, у 44,2 % опрошенных депрессивная симптоматика отсутствует.

С целью сравнения двух групп студентов, с депрессивной симптоматикой и без проявления депрессивной симптоматики, относительно параметра «самоэффективность» был рассчитан статистический критерий U-Манна–Уитни.

Студенты были разделены на две группы:

-

1) Без депрессивной симптоматики – от 0 до 15 (30 чел.) набранных баллов по методике «Шкала депрессии Бека».

-

2) С депрессивной симптоматикой – от 16 до 63 (13 чел.) набранных баллов по методике «Шкала депрессии Бека».

Критерий U-Манна–Уитни U = 107,500 при р = 0,020 относительно параметра «самоэффективность» указывает на статистически достоверную разницу между группами студентов с де- прессивной симптоматикой (М = 26,38; S = 6,911) и студентов без депрессивной симптоматики (М = 31,37; S = 4,867). Различия по группам представлены в таблице 1

Таблица 1. Сравнительный анализ групп студентов с депрессивной симптоматикой и без депрессивной симптоматики, относительно параметра «самоэффективность»

|

Статистические значения |

Самоэффективность |

|

U критерий |

107,500 |

|

р |

0,020 |

|

М (с депрессивной симптоматикой) |

26,38 |

|

М (без депрессивной симптоматики) |

31,37 |

|

S (с депрессивной симптоматикой) |

6,911 |

|

S (без депрессивной симптоматики) |

4,867 |

Исследование показало, что существует статистически достоверная разница двух групп студентов, с депрессивной симптоматикой и без проявления депрессивной симптоматики, в отношении параметра «самоэффективность».

Данное исследование не позволяет установить, является ли самоэффективность причиной развития депрессивной симптоматики или наоборот, наличие депрессивной симптоматики приводит к снижению самоэффективности.

Специфика вузовского образования предопределяет высокую частоту депрессивных проявлений у студентов, связанную со значительными стрессовыми нагрузками, которые создают дополнительные условия для манифестации предрасположенности к заболеванию или для активного проявления до тех пор латентного болезненного процесса [2, с. 59]. И для того, чтобы снизить проявление депрессивной симптоматики у студентов, следует развивать у них самоэффективность.

Согласно теории Альберта Бандуры развитие самоэффективности может происходить любым из четырех путей (или любой их комбинации): способности выстроить поведение, косвенного опыта, вербального убеждения и состояния физического (эмоционального) возбуждения.

-

1. Способность выстроить поведение. Бандура утверждает, что наиболее важным источником эффективности является прошлый опыт успеха и неудач в попытке достичь желаемых

-

2. Косвенный опыт. Хотя и не столь действенный, как фактическое поведение, косвенный опыт также может быть источником высокой самоэффективности. То есть наблюдение за другими людьми, успешно выстраивающими поведение, может вселить в человека надежду на самоэффективность и уверенность, что с подобной деятельностью вполне можно справиться.

-

3. Вербальное убеждение. Эффективность может также быть достигнута или изменена через убеждение человека в том, что он обладает способностями, необходимыми для достижения цели.

-

4. Эмоциональный подъем. И наконец, так как люди сверяют уровень эффективности с уровнем эмоционального напряжения перед лицом стрессовых или угрожающих ситуаций, любой способ, понижающий возбуждение, повысит прогноз эффективности

результатов. Попросту говоря, успешный личный опыт порождает высокие ожидания, а предыдущие неудачи порождают низкие ожидания.

В работе по развитию самоэффективности можно использовать следующие тренинговые и психолого-образовательные программы, авторами которых являются О.М. Краснорядцева, В.И. Кабрин, О.И. Муравьева, М.А. Подойницина, О.Н. Чучалова [3]. Все ниже представленные тренинговые программы направлены на раскрытие личностного потенциала и коммуникативных способностей, развитию профессиональных и психологических ресурсов. Так, тренинговая программа «Развитие психологического потенциала профессионального успеха» ставит основной целью формирование мотивации успеха. [3, с. 119]. Программа включает в себя групповые занятия, упражнения и домашние задания. А, тренинговая программа «Стратегии и техники коммуникативной компетенции» включает в себя упражнения и игры, способствующие раскрытию навыков знакомства, принятие правил групповой работы, создание атмосферы открытости и доверия. Но, основная часть данной программы направлена, прежде всего, на рефлексию своих коммуникативных целей и установок, осознание неэффективности некоторых собственных коммуникативных действий [3, с. 150]. Тренинговая программа «Творческое решение жизненных задач» ставит основной целью формирование более жизнестойкой и более жизнетворческой идентичность участников тренинга посредством структурирования процесса 673

понимания их личностного потенциала [3, с. 164]. Методологическим основанием тренинга является: экзистенциальный и феноменологический подходы в философии и психологии. Основными задачами данного тренинга являются:

-

– повысить личностную компетентность участников в отношении качества жизни «включенность» – принятие действительности такой, какая она есть;

-

– повысить личностную компетентность участников в отношении качества жизни «открытость» – ответственной внимательности к действительности жизненного мира;

– повысить личностную компетентность в отношении качества жизни «творчество» – стремление не только уменьшить количество страдания, но и стремление увеличить количество счастья.

Психолого-образовательная программа «Актуализация потенциала достижений» направлена на повышение личностной эффективности молодых людей, а именно, минимизацию психологических дефицитов молодых людей в процессе профессиональной подготовки и содействию развития психологических ресурсов молодежи [3, с. 178]. Компетенции, которые могут быть сформированы в ходе данного тренинга это:

-

1) способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях неопределенности;

-

2) способность принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации;

-

3) способность к эффективной коммуникации;

-

4) овладение навыками анализа своей деятельности;

-

5) способность к организации своей деятельности и самоорганизации;

-

6) способность к управлению своими эмоциями;

-

7) овладение навыками самопрезентации.

Программа психолого-образовательной технологии включает в себя занятия, проводимые преимущественно в тренинговой форме. Программа также включает в себя домашние задания и семинарские занятия [3, с. 183].

Все предложенные тренинговые программы, вне зависимости от содержательной тематики тренинга, обеспечивают участникам возможности актуализации и развития социально-674

личностных компетенций, необходимых для развития личностной самоэффективности [3, с. 115].

№ 2. С. 15–19.

SELF-EFFICACY OF STUDENTS WITH DIFFERENT

Francisk Skorina Gomel State University

Список литературы Самоэффективность студентов с различными уровнями депрессивной симптоматики

- Погорелое А.А. Исследование структуры самоэффективности в раннем юношеском возрасте // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2012. № 10(135). С. 241-246.

- Лазовская О.Е. Актуальные проблемы в изучении депрессивных расстройств у студентов вузов // Медицинский журнал. 2010. № 2. С. 15-19.

- Краснорядцева О.М. и др. Психологические практики диагностики и развития самоэффективности студенческой молодежи: учеб. пособие. Томск: Изд. дом ТГУ, 2014. 274 с.