Самоопределенность организационной культуры в сознании профессионально-квалификационных и статусных групп работников промышленных предприятий

Автор: Потемкин Валерий Константинович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология общественных отношений

Статья в выпуске: 3, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье теоретически и эмпирически доказана объективизация процессов формирования различных типов организационной культуры предприятий: ролевой, властной, деятельной, индивидуалистичной, инновационной и адаптивной. Определены социальные показатели выбора коллективом предприятий типа организационной культуры и ее влияние на профессиональную и социальную деятельность различных профессионально-квалификационных и статусных групп работников. Доказано, что самоопределенность работников в выборе и приверженности типу организационной культуры способствует конкретизации трудовых достижений в решении общественно значимых задач.

Организационная культура, тип организационной культуры, инновации, взаимодействие, работники, предприятие, социальная организация, социальное самочувствие, отношения, деятельность, труд, нормы, социальная среда, личность, стандарт, поведение

Короткий адрес: https://sciup.org/142235425

IDR: 142235425 | УДК: 316.4 | DOI: 10.24412/1994-3776-2022-3-73-84

Текст научной статьи Самоопределенность организационной культуры в сознании профессионально-квалификационных и статусных групп работников промышленных предприятий

1 Потемкин Валерий Константинович – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

-

V. Potemkin – Doctor of Economics, Professor, Honored Scientist of Russian Federation, Head of the Department of Sociology and Human Resource Management, Saint-Petersburg State Economic University .

В конце XX - начеле XXI века процессы общественного развития ориентируются на комплексную модернизацию производственных процессов, изменение техникотехнологического уклада, применение новых технологий инновационного типа, что привело к формированию новой системы социальных взаимоотношений и взаимодействий между участниками преобразования на качественно новом уровне производственно-экономической и технико-технологической деятельности предприятий. Работники предприятий, представлящие собой различные профессионально-квалификационные и статусные группы в своей практической деятельности становятся деятельными участниками формирования новых знаний, опыта, навыков в работе, профессиональных и межпрофессиональных коммуникаций, нового экономического мышления и поведенческих установок на решение общественно значимых задач. Своеобразным стержнем решения задач развития современных предприятий является организационная культура, которая представляет собой совокупность норм, ценностей, мнений, отражающихся в поступках сотрудников на всех уровнях организации и образует неписанный кодекс поведения [1, с. 51]. Целевая определенность деятельности предприятий является важной составляющей формирования внутренней социальной организации, в которой наиболее полно проявляет себя предметнодеятельные, формализоаванные, функционально-ролевые, социально-психологические и социокультурные взаимодейтсвия работников.

Вместе с тем все очевиднее, что отношениями по поводу производства товаров и услуг взаимодействия работников предприятий не ограничиваются, а зависят от духовного и социокультурного развития участников производственного процесса. Культура в современных условиях выступает как характеристика самого человека, проекцией участия в коллективной деятельности, формирования ценностных ориентаций и социальных предпочтений, производственного и социального поведения, развития интеллектуального потенциала, соответствующего современным общественным трансформациям. М. С. Каган подчеркивает, что "Все аспекты и уровни общечеловеческой культуры и культуры групповой в конечном счете преломляются в индивидуальном сознании, поведении, деятельности в соответствии с особенностями каждой личности..."[12, с. 53].

В последние годы в связи с изменением в нашей стране общественно-экономической формации, активизацией рыночных отношений в деятельности предприятий можно констатировать все возрастающую сложность общественных, внутриколлективных и межличностных отношений. Особенно это касается различных профессионально -квалификационных и статусных групп работников предприятий, отличающихся друг от друга ценностными ориентациями, степенью готовности работать в новых условиях, опытом и навыками работы, духовными, нравственными и этическими позициями.

Учитывая предыдущий и настоящий опыт осуществления трудовой деятельности, отношения по поводу производства, распределения и потребления создаваемых материальных благ, в сознании каждого работника формируется некий контур или образ организационной культуры, соответствующий позиции работника в сфере производства и общественной жизни. Эти позиции могут сближаться в условиях совместной деятельности, имеющей строго очерченные цели и задачи, ресурсы, распределение обязанностей, нормы труда и его оплаты. Позиции работников могут носить и антогонический характер даже при заданном процессе труда и его результатах. И в этой связи возникает весьма актуализированная проблема создания адекватной сложившейся ситуации организационной культуры.

Суть этой проблемы косвенно сформировал Л. Гумплевич, который писал, что "... всякая группа является коллективным целым, чем-то большим, чем простая механическая сумма индивидов. Точно так же интересы группы, суть особые самостоятельные интересы, существующие независимо от стремлений и частных интересов отдельных людей...

Стремления группы вполне независимы от чувств, мнений, наклонностей и стремлений индивидов, не только играющих в обществе подчиненную роль, но и стоящих во главе его" [10, с. 79].

Г. Зиммель, развивая эти идеи отмечал, что "... каждый отдельный человек, как бы высоко он ни стоял по стоял по своему умственному развитию, когда он выступает в обществе, невольно поддается влиянию массы, состоящей по преимуществу из средних людей. В нем самом, под влиянием массы, пробуждаются с детства воспринятые где-то в сфере подсознательного дремлющие стремления, чувствования, инстинкты, роднящие его со средними или даже стоящими ниже среднего уровня людьми" [11, с. 137-138].

Но пока на почве организационной совместной деятельности не выработается у работника видение необходимой для удовлетворения своих потребностей организационной культуры, совершенно невозможно представить какой-либо механизм, способствующий этому процессу. При неопределенности организационной культуры, как правило, отсутствуетясное понимание работником своего положения в коллективе, отношения к коллегам по работе, руководителям, нормам и правилам поведения, определяющих социально-психологический климат коллектива.

Организационная культура вырабатывает групповой инстинкт, который по своему социально-психологическому содержанию представляет собой сложное интеллектуальноэмоциональное состояние, в котором процессы произодственной деятельности переплетаются с комплексом восприятия каждого из них, с комплексом социальных действий, способствующих или отторгающих эти процессы.

Осознание коллективом своего интереса затрудняет формирование организационной культуры потому, что он не представляет собой единого целого. Следовательно, рассматривать коллектив предприятия в качестве какого-либо абсолютного субъекта, особой коллективной единицы, независимо от составляющих его работников, видимо, ошибочно.

Однако, коллектив есть единство, но единство не абсолютное, в котором стерлись социокультурные связи и зависимости, это единство многообразия, единство множества органически связанных между собой элементов: производственно-экономических, научнотехнических, технико-технологических и социокультурных. Можно также утверждать, что производственные отношения, имеющие место на современном предприятии - это отношения между людьми, то есть существами мыслящими и чувствующими. Значит и выражать они могут мысли и чувства в процессе социально-психологического взаимодействия в совместном труде. Система социально-психологического взаимодействия является системообразующей орагнизационной культурой. При это каждый отдельный работник преследует в процессе производственной деятельности свои частные цели, на этом пути он неизбежно сталкивается с другими, стремления и действия отдельных работников взаимно перекрещиваются, из такого столкновения частных интересов и действий отдельных работников возникает результат, которого никто из них не предвидел и может быть не желал. Лучшей иллюстрацией этого явления, подпадающего под закон гетерогенных целей, служит конкуренция, которая имеет как положительные последствия: рост производства, увеличение прибыли, завоевание потребительского рынка и т.п., так и отрицательные последствия, связанные с противодействием субъектов хозяйствования, нарушением социально-психологического климата. Как здесь не привести утверждение Ф. Энгельса "Столкновениея бесчисленного множества отдельных стремлений и отдельных действий приводят к результату, совершенно подобного тому, который имеет место в бессозательной природе. Действия Имеют желанную цель, но результаты, вытекающие из этих действий, часто вовсе нежелательны"[21, c. 66].

Анализируемые теоретические положения подчеркивают, что на современном предприятии действенными силами, определяющими процесс формирования организационной культуры, являются не абстрактные коллективные образования, а конкретные работники, стремления и установки которых обусловлены положением в профессиональной и статусной структуре этого предприятия. Но при этом коллектив иначе не существует, как в виде связанных между собой индивидов-работников, представляющих различные профессионально-квалификационные и статусные группы. В свою очередь процесс совместной деятельности есть такой процесс, посредством которого деятельность работников не только создает заданный производством продукт, но формирует соответствующую организационную культуру, являющуюся своебразным носителем социально-психологического климата. Организационная культура становится реальностью ровно постольку, поскольку на это ориентированы субкультуры различных работников и групп. Можно также утверждать, что организационная культура представляет собой результат причинного воздействия социально-психологического климата коллектива на его формирование и развпитие. Обусловленность целей и направленности социальнопсихологического климата коллектива зависит от состояния производственного процесса, организации труда и механизмов его стимулирования, от обстановки сотрудничества, соперничества и взаимопомощи при выполнении отдельных работ и технологических процессов.

Однако, при формировании контуров организационной культуры важно положение, выдвинутое У. Баумолем: "... в максимальном благе для максимального числа людей, одно "максимальное" лишнее" [3, с. 212]. Следовательно, контуры оргагнизационной культуры могут существовать как предположение, основанное на социально-психологических предпочтениях работников предприятия.

Используя теорию Неймана-Моргенштерна [25] подобное предположение основывается на:

-

- транзитивности, когда работнику безразличен выбор типа организационной культуры;

-

- последовательности предположений, когда какому-либо типу организационной культуры отдается предпочтение в силу обстоятельств, складывающихся в производственной деятельности предприятия;

-

- независимости выбора типа организационной культуры, когда работник или группы работников прояляют безразличие к производственным ситуациям на предприятии;

-

- желании получения результата в работе и его стимулировании за счет преобладания определенного типа организационной культуры;

-

- вероятности выбора типа организационной культуры под воздействием внешних и внутренних факторов, воздействующих на деятельность предприятия;

-

- сензитивности или восприимчивости какого-либо типа организационной культуры.

Понимание организационной культуры и ее роли в формировании организационно -культурной среды предприятия раскрыто Т. Парсонсом, который писал "Культура формирует систему ценностей для индивида, которые включают в себя знания и верования, из них индивид выбирает модели и средства поведения, эти ценности имеют общее значение, а не только для конкретного общества в конкретный период его развития" [15]. Это определение подчеркивает социальную роль организационной культуры, ее значение в стабилизации общественного развития , придании поведению работников направленности на результаты в работе регуляции поведенияработников в различных ситуациях производственной деятельности [22, р. 216].

Организационная культура становится определяющей в адаптации работника к сложившейся производственной среде, а при определенных условиях и воздействует на нее посредством формирования более сложной и социально-ориентированной ораганизационно-культурной среды. Необходимо также отметить и то, что организационная культура предприятия отображает многочисленные общественные процессы: идеологические, экономичекие, социальные и социально-психологические. Можно согласиться с одним из разработчиков социокультурной концепции общественногоразвития А. С. Ахиезером, который писал: "Культура - некоторое основание, программирующее каждую личность, которая эту культуру осваивает, на некоторую совместную деятельность, в частности, в рамках цивилизации, в рамках общества. Культура не существует как идеальная модель, она постоянно институционализируется, превращается в социальные отношения..." [2]. В свою очередь социальные отношения прямо и косвенно формируют и определяют содержание, направленность и результативность работников в процессе совместного труда. В работах П.В. Романова и Е. Р. Ярской-Смирновой доказано, что "...культура относится к способу существования и смысловому универсуму всякой группы людей, объединенных общими усилиями жизни, труда, интересами или проблемами" [17].

В процессе соединения различных культур, присущих отдельным профессионально -квалификационным группам работникав, в единую организационную культуру, адекватную миссии, целям и задачам функциональной деятельности предприятий, формируется организационно-культурная среда.

Можно полагать, что организационно-культураная среда отражвет инновационное и интеллектуальное, духовное и нравственное, социальное и экономическое развитие общества и конкретных предприятий. Она выступает в роли недостающего или неопределенного механизма стабилизации социально-психологического климата, являясь продуктом совместной деятельности работников и определяет возможности выбора и регуляции поведенческих конструктов работников предприятий. При этом необходимо иметь ввиду, что работник или группы работников, исходя из своей образовательной, профессиональной, духовно-нравственной подготовки к производственной деятельности, сами являются не только своеборазными носителями организационной культуры, но и формируют типы управленчесеких воздействий на среду приложения труда: ролевых, властных, предметно-деятельных, индивидуалистических, инновационных, адаптивных.

Выбор типа организационной культуры, по показателям, их характеризующих, позволит, с одной стороны, установить предпочтения различных профессиональноквалификационных и статусных групп работников, а с другой, определить наиболее рациональный тип организационной культуры, удовлетворяющий профессиональным и социальным ориентациям коллектива предприятия. Эти показатели, как нам представляется, не могут восприниматься изолированно друг от друга, а образуют внутренние связи, которые составляют обобщенную характеристику того или иного типа организационной культуры. Вместе с тем, необходимо отметить, что в различных ситуациях деятельности предприятия, связанной с его жизненным циклом, не представляется возможным использовать только один тип организационной культуры. И, видимо, здесь нужна ее комбинация при изменяющихся условиях деятельности предприятия.

Организационно-культурные многообразие и многообразие организационнокультурных сред предприятия и обусловливает выбор контуров организационной культуры, например, на предприятии, где делается акцент на философии использования человеческого фактора, наиболее приемлем индивидуалистический или инновационный тип, а если на предприятии имеет место акцент в производственной деятельности на результате, то предпочтительнее властный или ролевой тип. В научно-технических коллективах целесообразно формировать инновационный тип организационной культуры, а при жестко установленных сроках и нормах - властный тип, что характерно для предприятий тяжелого и среднего машиностроения. В сложных для предприятия условиях функционирования, например, в кризисных ситуациях предпочтителен адаптивный тип организационной культуры. Подобное возможно по меткому определению С. Брювстера [23] из-за

"универсализации" организационной культуры, которая предусматривает и вбирает в себя различия субкультур предприятия. Контуры организационной культуры зависят и от представительства различных категорий работников на предприяти, обладающих собственным набором поведенческих установок; и от событий, связанных с жизненным циклом предприятия; и от превалирующих потребностей работников, обусловленных условиями их жизнеспособности и жизнедеятельности; и от того, как мы видим, динамически меняющейся системы политических, экономических и социальных преобразований в обществе. Л. П. Гримак подчеркивал, что "Различают три основных вида формирования психики: стихийное, целенаправленное и самоформирование. Стихийное формирование психики, имеющее место в результате случайных, непланируемых воздействий на нее, играет важную роль в развитии любой личности. Запрограммировать все воздействия на человека и обеспечить только целенаправленное формирование его психики практически невозможно даже в условиях эксперимента. Улица, соученики, соседи, случайные книги, средства массовой информации - все это влияет на формирование психики... Процесс формирования психики представляет собой процесс взаимодействия межу формирующим и формируемым. При этом деятельность формирующего наиболее эффективна в том случае, если он способен, указав соотвествующие пути, средства и методы, побудить формируемого работать над собой самостоятельно, т.е. заниматься самоформирование психики" [9, c. 303-304]. Это положение ставит под сомнение классификацию организационной культуры: клановая, адъократическая, иерархическая, рыночная, которые, во многом, являются стационарными или устойчивыми, без динамизма развития и перехода из одного состояния в другое [13, c. 122-192].

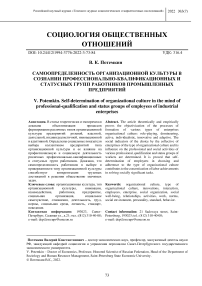

Проведенное нами исследование процессов формирования организационной культуры предприятий в период с 2014 по 2021 годы по новой типологии, представляющей внутреннюю организационно-культурную организацию взаимодействия различных групп работников (N - 1214) показало, что приоритетными являются адаптивные и инновоционные типы организационной культуры (см. табл.1).

Таблица 1. Выбор типа организационной культуры

|

№ п/п |

Наименование показателей, характеризующих выбор типа организационной культуры |

Выбор типа организационной культуры, % |

|||||||||||||||||

|

ролевой |

властный |

деятельный |

индивидуалистический |

инновационный |

адаптивный |

||||||||||||||

|

Профессионально-квалификационные и статусные группы работников |

|||||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

|

1 |

Социальное самочувствие |

64 |

43 |

9 |

82 |

21 |

2 |

43 |

69 |

17 |

8 |

54 |

21 |

36 |

71 |

15 |

14 |

61 |

65 |

|

2 |

Выгода в работе |

92 |

46 |

10 |

93 |

25 |

2 |

74 |

74 |

20 |

10 |

64 |

32 |

47 |

80 |

20 |

18 |

63 |

65 |

|

3 |

Риск потерять работу |

8 |

68 |

52 |

10 |

64 |

47 |

15 |

37 |

28 |

10 |

82 |

42 |

51 |

67 |

14 |

45 |

58 |

17 |

|

4 |

Риск потерять профессиональный статус |

4 |

32 |

15 |

4 |

37 |

12 |

17 |

24 |

15 |

37 |

70 |

22 |

12 |

37 |

15 |

10 |

42 |

7 |

|

5 |

Условия работы: |

||||||||||||||||||

|

- самовыражение |

92 |

22 |

4 |

97 |

14 |

7 |

70 |

84 |

51 |

64 |

92 |

54 |

74 |

95 |

38 |

44 |

60 |

34 |

|

|

- самоутверждение |

90 |

17 |

2 |

97 |

12 |

8 |

68 |

84 |

50 |

62 |

90 |

52 |

74 |

93 |

42 |

52 |

58 |

32 |

|

|

- самореалитзация |

87 |

14 |

2 |

95 |

2 |

7 |

72 |

82 |

52 |

60 |

85 |

50 |

72 |

70 |

36 |

51 |

58 |

40 |

|

|

- самообучение |

51 |

58 |

47 |

64 |

41 |

4 |

81 |

82 |

45 |

80 |

72 |

37 |

82 |

95 |

75 |

65 |

52 |

40 |

|

|

- саморегулирование поведения |

95 |

32 |

11 |

95 |

30 |

5 |

78 |

78 |

43 |

90 |

75 |

38 |

90 |

90 |

80 |

60 |

50 |

38 |

|

|

6 |

Соблюдение законодательных установлений |

98 |

58 |

8 |

100 |

60 |

10 |

98 |

60 |

12 |

70 |

52 |

14 |

44 |

32 |

15 |

55 |

50 |

40 |

|

7 |

Исключение профессиональной дискриминации |

98 |

64 |

22 |

98 |

58 |

18 |

95 |

78 |

12 |

95 |

70 |

20 |

92 |

75 |

18 |

95 |

55 |

38 |

|

8 |

Условия социальной защиты |

80 |

30 |

8 |

80 |

30 |

7 |

75 |

27 |

4 |

85 |

20 |

4 |

90 |

15 |

2 |

90 |

14 |

4 |

|

9 |

Условия правовой защиты |

90 |

24 |

2 |

85 |

22 |

1 |

87 |

22 |

2 |

87 |

14 |

2 |

90 |

10 |

2 |

88 |

12 |

2 |

|

10 |

Условия физической защиты |

85 |

10 |

2 |

87 |

8 |

2 |

90 |

22 |

2 |

90 |

14 |

2 |

88 |

8 |

2 |

90 |

12 |

2 |

|

11 |

Охрана труда |

90 |

22 |

2 |

88 |

10 |

2 |

90 |

20 |

4 |

88 |

12 |

4 |

90 |

6 |

2 |

95 |

12 |

3 |

|

12 |

Развитость социальнотрудовых отношений |

82 |

31 |

10 |

84 |

32 |

8 |

84 |

51 |

14 |

71 |

22 |

5 |

85 |

57 |

28 |

85 |

52 |

30 |

|

№ п/п |

Наименование показателей, характеризующих выбор типа организационной культуры |

Выбор типа организационной культуры, % |

|||||||||||||||||

|

ролевой |

властный |

деятельный |

индивидуалистический |

инновационный |

адаптивный |

||||||||||||||

|

Профессионально-квалификационные и статусные группы работников |

|||||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

||

|

13 |

Уровень вредности технологических процессов |

50 |

74 |

85 |

50 |

74 |

52 |

48 |

74 |

82 |

51 |

75 |

75 |

52 |

72 |

75 |

50 |

75 |

80 |

|

14 |

Развитие творчества в работе |

74 |

22 |

4 |

70 |

15 |

2 |

75 |

50 |

14 |

75 |

55 |

18 |

80 |

95 |

57 |

70 |

44 |

12 |

|

15 |

Инновационность в работе |

81 |

24 |

5 |

80 |

15 |

2 |

82 |

54 |

16 |

85 |

60 |

20 |

85 |

95 |

55 |

75 |

42 |

11 |

|

16 |

Рост профессиональных компетенций |

90 |

58 |

30 |

92 |

40 |

12 |

88 |

50 |

48 |

85 |

64 |

38 |

90 |

95 |

67 |

80 |

50 |

14 |

|

17 |

Расширение сферы приложения труда |

60 |

27 |

14 |

65 |

22 |

10 |

70 |

38 |

14 |

50 |

32 |

14 |

90 |

95 |

65 |

85 |

70 |

15 |

|

18 |

Участие в выработке миссии, целей и задач деятельности предприятия и структурных подразделений |

90 |

30 |

2 |

90 |

20 |

2 |

85 |

38 |

11 |

70 |

30 |

4 |

85 |

70 |

22 |

80 |

20 |

10 |

|

19 |

Трудовые конфликты |

10 |

60 |

50 |

8 |

65 |

55 |

10 |

70 |

62 |

30 |

65 |

70 |

20 |

72 |

25 |

30 |

60 |

10 |

|

20 |

Профессиональная и социальная мобильность |

70 |

40 |

4 |

70 |

31 |

2 |

75 |

32 |

4 |

50 |

20 |

2 |

70 |

60 |

48 |

70 |

60 |

52 |

Список литературы Самоопределенность организационной культуры в сознании профессионально-квалификационных и статусных групп работников промышленных предприятий

- Агапов П. В., Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социальные системы и процессы: неоклассические пролегомены. - М.: Академический проект, 2021.

- Ахиезер А. С. Независимый теоретический семинар № 7 "Социокультурная методология анализа российского общества", Москва: 1996 [Электронный ресурс] Режим доступа: hhtp://scd.plus.centro.ru/7.htm.

- Баумоль У. Экономическая теория и исследование операций. - М: Прогресс, 1965.

- Бенедикт Х. П. Метод восьми М. Новая формула успеха менеджмента. - Штутгарт, Изд-во Дойчер Шпаркассен Ферлаг, 2000.

- Вельмисова Д. В. Социальные и организационные условия формирования ценностно-мотивационных смыслов в поведении работников предприятий и организаций // Журнал "Экономика и управление" 2018, № 5, С. 62-67.

- Воронцов А. В. Социология. - СПб.: Союз, 2009, - 164 с.

- Гильдебрандт Б. Политическая экономия настоящего и будущего. - С116., 1860.

- Глин Дж. и др. Стратегия бизнеса. 2-е изд. Новосибирск: ИЭ и ОПП РАН, 1996.

- Гримак Л. П. Резервы человеческой психики. - М.: Политиздат, 1989.

- Гумплевич Л. Социология и политика - М.: 1895.

- Зиммель Г. Социальная дифференциация - Изд. Иоганенсена, Киев, 1898.

- Каган М. С. Философия культуры - СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1996.

- Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. под ред. И. В. Андреевой - СПб.: Питер, 2001, С. 122-192.

- Милль Дж. С. Основы политической экономии. Т.1. - М.: Прогресс, 1980.

- Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем // Американская социологическая мысль. - М.: 1994.

- Рикардо Д. Соч. Т. 1. - М.: Политиздат, 1955.

- Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Делать знакомое неизвестным...: этнографический метод в социологии. [Электронный ресурс] Режим доступа: hhtp://www.nir.ru/Socio/scipubl/sj/12roman.htm.

- Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: Пер. с англ. - М.: Соцэкгиз. 1962.

- Шваб К. Четвертая промышленная революция: пер. с англ./ Клаус Шваб, - М.: Эксмо, 2019.

- Экономическая психология/ Под ред. И.В. Андреевой. – СПб: Питер, 2000.

- Энгельс Ф. Людвиг Фейербах Пер. Г. В. Плеханова - СПб.: 1909.

- Boyd R., Richerson RJ. Culture and the Evolutionary Process - Chicago University of Chicago Press, 1985 Roheim G "The riddle of the Sphinx" - London: 1934, P. 216.

- Brewster C. Strategic Human Resource Management: the value of different paradigms, in Strategic Human

- Resource Management. ed. R. S. Schuler and S. E. Jackson, Blackwell, Oxford, 1999.

- Krosch zitiert nach Herbst, Dieter, Public Relations: Das professionelle 1x1. Berlin, 1997.

- Neumann Y. Morgenstern Theory of Games and Economic Behavior. 2 ed., Princeton University Press/. Princeton, N.Y., 1947, Ch. Land Appendix.

- Rosenstiel L. Wertewandel und Führungsansätze in Personalfuhrung, 2001.

- Wagner A. Nasse A. Lehrbuchder Politischen Okonomie. Bd. 1.2. Aufe. - Leipzig, 1879. - P. 9.