Самоотношение студентов в связи с их личностными особенностями

Автор: Чернова А.А., Кожевникова О.В.

Журнал: Социальные и гуманитарные науки: теория и практика @journal-shs-tp

Рубрика: Психологические исследования

Статья в выпуске: 1 (2), 2018 года.

Бесплатный доступ

Самоотношение играет важную роль в жизни человека, в частности в формировании его личности. Именно в юношеском возрасте, который у большинства людей выпадает на студенческие годы, происходит целостное становление личности. В представленной статье анализируются результаты эмпирического исследования взаимосвязей компонентов самоотношения (самоуважение, аутосимпатия, ожидаемое отношение от других, самоинтерес, самопринятие, саморуководство и др.) и ряда личностных особенностей студентов гуманитарных направлений подготовки.

Самоотношение, личностные особенности, студенты

Короткий адрес: https://sciup.org/147228560

IDR: 147228560 | УДК: 159.923.2-057.875

Текст научной статьи Самоотношение студентов в связи с их личностными особенностями

На данный момент в сфере образования происходят изменения, обусловленные тем, что образовательные учреждения должны не только обеспечивать оптимальные условия для освоения студентами знаний, умений и навыков, необходимых для их будущей профессиональной деятельности, но способствовать всестороннему личностному развитию обучаемых. Перед вузами ставится задача формирования конкурентоспособной личности, которая бы обладала такими личностными качествами как гибкость мышления, толерантность, организаторские и лидерские способности, стремление к саморазвитию, адекватное са-моотношение [1, с. 3].

Категория «самоотношения» относится к числу понятий, единодушия в трактовке которых в настоящее время не наблюдается. Так, Н.И. Сарджвелеадзе, предложивший в свое время данное понятие, описывает обозначенный феномен через категорию установки, являющейся общим и единым механизмом формирования

всей системы отношений человека, в которую самоотношение включено как структурный элемент [цит. по 2, с. 7]. При этом отмечается, что самоотношение ощущается субъектом как некое общее интегральное чувство «за» или «против» личного Я [3, с. 3]. В настоящее время выделяется несколько основных подходов к пониманию самоотношения. В рамках одномерного подхода (М. Розенберг), утверждается, что самоотношение отражает переживание человеком собственной ценности, является целостным неделимым образованием. Второй – это структурный подход (У. Джеймс), согласно которому самоотношение – это система более частных компонентов, которые отражают различные сферы проявления личности. Третьим является функциональный подход (В.В. Столин, С.Р. Пантилеев), его представители выделяют компоненты самоотношения, которые имеют разные функции и разное происхождение [4, с. 62–64]. Отечественные и зарубежные исследователи вкладывают разные смысловые нагрузки в рассматриваемое понятие, подразумевая, прежде всего, проявление специфики отношения личности к собственному «Я» [5, с. 264].

В большинстве исследований, посвященных изучению проблем отношения к себе, рассматривают такие его разновидности как позитивное и негативное самоотношение. Позитивное само-отношение, по мнению Р. Бернса, С.Р. Пантелеева, Н.И. Сарджве-ладзе и других, выражается в том, что личность значительно оценивает имеющиеся у нее качества, отличается согласованностью положительных суждений о самой себе, предполагает, что отношение окружающих окажется идентичным самоотношению. Негативное самоотношение является противоположностью позитивному, где отношение личности к себе часто носит деструктивный характер [6, с. 4–7].

Вопросы взаимосвязи самоотношения с другими личностными особенностями индивида периодически оказываются в фокусе внимания исследователей, полагающих, что изучение обозначенной проблемы позволит выявить механизмы личностного развития, в частности, в студенческом возрасте и разработать меры, направленные на оптимизацию учебно-воспитательной работы при подготовке будущих специалистов [7, с. 18–19; 8, с. 271–274].

Для изучения взаимосвязи самоотношения и личностных особенностей обучаемых нами было проведено исследование, к участию в котором было привлечено 102 студента начальных курсов гуманитарных направлений подготовки. Для сбора эмпирических данных использовались две методики: опросник самоотношения, разработанный В.В. Столиным и С.Р. Пантелеевым, и 16факторный личностный опросник Р.Б. Кеттелла. Полученные данные были проанализированы средствами компьютерной программы для статистической обработки данных IBM SPSS Statistic 22.0, а именно был проведен корреляционный анализ по Спирмену [9, с. 127], позволивший выявить наиболее значимые положительные и отрицательные корреляционные связи между изучаемыми показателями. Полученные результаты представлены в графической форме (см. рис. 1–12).

Глобальное

Фактор I

Фактор О Тревожность

Фактор Q4 Напряженность

Фактор G Моральная

Фактор Q1

Ориентация на

Фактор А Общительное

Фактор Е Доминантность

Фактор С Эмоциональная

Фактор Q2 Самостоятельность

Фактор Q3 Дисциплинированность

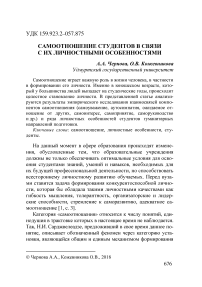

Рис. 1. Графическое отображение корреляционных связей между глобальным самоотношением и личностными особенностями студентов

Показатель «Глобальное самоотношение» трактуется в методике В.В. Столина и С.Р. Пантилеева как интегральное чувство за или против собственного «Я». Данный показатель положительно взаимосвязан с показателями «Общительность», «Эмоциональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная нор- мативность», «Чувствительность», «Ориентация на новое», «Дисциплинированность» и отрицательно – с показателями «Тревожность», «Самостоятельность», «Напряженность» (рис. 1). Полученные данные позволяют предположить, что чем больше проявляется у студента способность к установлению межличностных контактов, общительность и умение сотрудничать, чем выше эмоциональная устойчивость, умение управлять своими эмоциями и настроением, настойчивость и напористость, ответственность и добросовестность, доверие чувствам и интуиции, чем выше стремление к новому, организованность, уверенность в себе, привязанность к группе, невозмутимость и спокойное отношение к удачам и неудачам, тем у него значительнее выражено чувство собственного «Я».

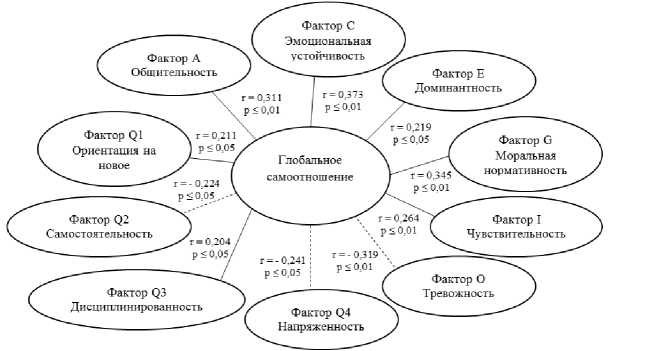

Рис. 2. Графическое отображение корреляционных связей между самоуважением и личностными особенностями студентов

«Самоуважение» как аспект самоотношения, который несет в себе веру в собственное «Я» и свои силы, положительно взаимосвязан с такими показателями как «Общительность» «Эмоциональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная нормативность», «Смелость», «Чувствительность», «Дисциплинированность» и отрицательно взаимосвязан с показателями «Тревожность», «Напряженность» (рис. 2). Данные могут говорить о том, что студент, у которого более выражена общительность, способность к межличностным контактам, эмоциональная устойчивость, независимость, дисциплинированность и требовательность к порядку, смелость, снисходительность к себе и другим, чем выше умение организовать и контролировать свое поведение, чем больше проявляется спокойствие, уверенность и невозмутимость, тем у него будет более выражено чувство самоуважения, т.е. такой студент имеет веру в свои силы, способен контролировать свою жизнь, понимает самого себя.

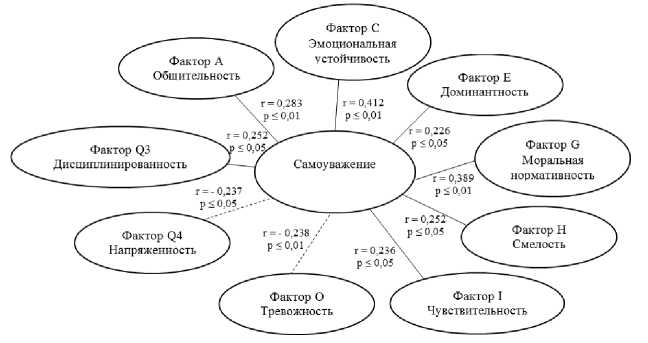

Рис. 3. Графическое отображение корреляционных связей между аутосимпатией и личностными особенностями студентов

Показатель «Аутосимпатия», который отражает степень дружественности или враждебности к собственному «Я», прямо взаимосвязан с показателями «Общительность», «Эмоциональная устойчивость», «Чувствительность» и отрицательно взаимосвязан с такими показателями как «Тревожность», «Самостоятельность», «Напряженность» (рис. 3). По имеющимся связям можно сказать, что студенты с выраженными качествами общительности, эмоциональной устойчивости, способностью управлять эмоциями и настроением, проявляющими дисциплинированность и ориентацию на учебные требования. Имеющие такие качества как самоуверенность, веру в себя, но в тоже время ори- ентированные на мнение группы, имеющие тенденции к невозмутимости, спокойно относящиеся к удачам и неудачам, такие студенты показывают положительное отношение к себе, они довольны имеющимися у себя качественными характеристиками, своим поведением.

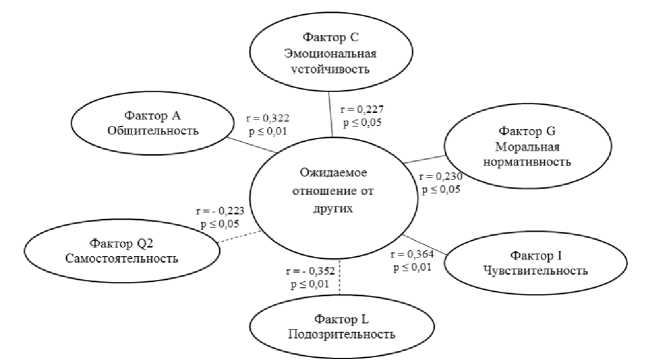

Рис. 4. Графическое отображение корреляционных связей между ожидаемым отношением от других и личностными особенностями студентов

Показатель «Ожидаемое отношение от других», который подразумевает ожидание человека позитивного или негативного отношения к себе от других людей, положительно коррелирует с показателями «Общительность», «Эмоциональная устойчивость», «Моральная нормативность», «Чувствительность», отрицательно взаимосвязан с показателями «Подозрительность», «Самостоятельность» (рис. 4). По таким данным можно сказать, что студент проявляющий общительность и коммуникабельность, эмоционально устойчивый, стремящийся к соблюдению моральных требований, в учебе ориентированный на требования преподавателей, а также считающий окружающих добрыми и хорошими, привязанный к группе, является человеком, не ожидающим враждебности со стороны, он склонен считать, что лю- ди к нему относятся доброжелательно, может проявлять доверчивость и уступчивость, даже с малознакомыми людьми.

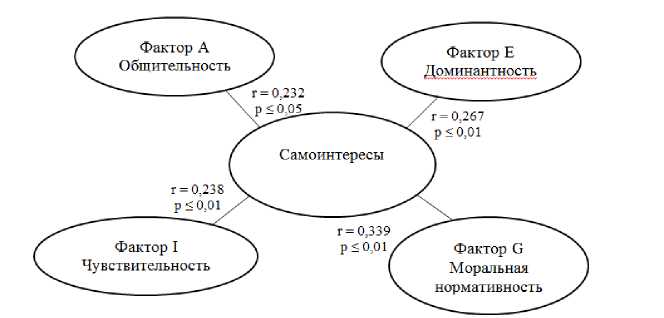

Показатель «Самоинтересы», отражающий меру близости к самому себе имеет положительные взаимосвязи с такими показателями как «Общительность», «Доминантность», «Моральная нормативность», «Чувствительность» (рис. 5). Такие взаимосвязи могут свидетельствовать о том, что гибкие и адаптивные студенты, легко вступающие в коммуникацию, с выраженным стремлением к самоутверждению, самостоятельности и независимости, аккуратные в делах, любящие порядок, не нарушающие правил, даже если они кажутся им пустой формальностью, обладающие хорошим самоконтролем, а также обладающие богатым воображением, тонким эстетическим вкусом и использующие собственную интуицию для решения важных вопросов, могут характеризоваться как люди выражающие интерес к личным мыслям и чувствам, готовность общаться с собой «на равных», уверенность в своей интересности для других.

Рис. 5. Графическое отображение корреляционных связей между самоинтересами и личностными особенностями студентов

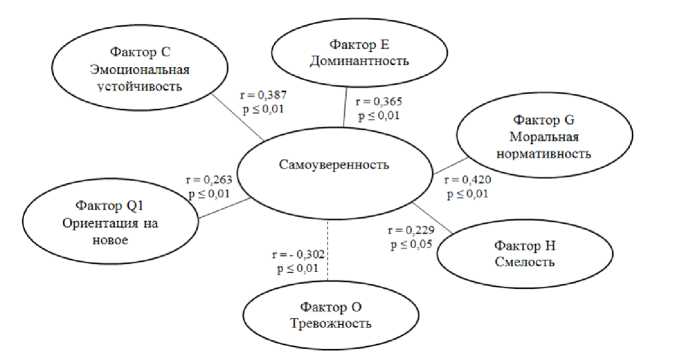

«Самоуверенность» характеризующая самоуважение личности, отношение к себе как к самостоятельному человеку, имеет положительные корреляционные взаимосвязи с показателями «Эмоциональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная нормативность», «Смелость», «Ориентация на новое» и отрицательную взаимосвязь с показателем «Тревожность» (рис. 6). Это может отражаться в том, что студенты, характеризующиеся высокой степенью эмоциональной устойчивости, имеющие способность управлять собственными эмоциями и настроением, обладающие умением найти им адекватное объяснение и реалистическое выражение, с выраженным стремлением к самоутверждению и самостоятельности, ориентированные на соблюдение моральных норм, показывающие смелость и решительность, обладающие тягой к риску и острым ощущениям, проявляющие различные интеллектуальные интересы, стремящиеся быть хорошо информированными, в тоже время обладающие критичным мышлением и не принимающие информацию на веру, а также имеющие веру в себя, не склонные к страхам, самоупрекам, мало чувствительные к оценкам окружающих, относятся к себе как к независимому, уверенному, волевому и надежному человеку, знающему, что ему есть, за что себя уважать.

Рис. 6. Графическое отображение корреляционных связей между самоуверенностью и личностными особенностями студентов

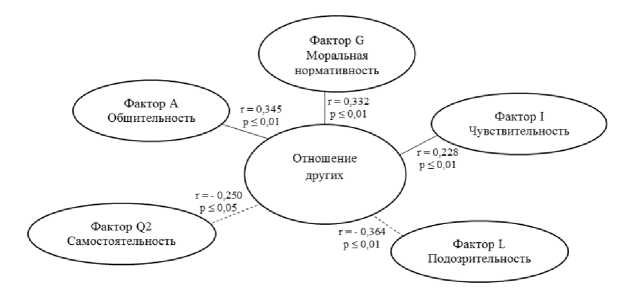

Рис. 7. Графическое отображение корреляционных связей между отношением других и личностными особенностями студентов

Показатель «Отношение других», который выражает представление субъекта о способности вызвать у других людей уважение к себе и симпатию, положительно взаимосвязан с показателями «Общительность», «Моральная нормативность», «Чувствительность» и имеет отрицательные корреляции с показателями «Подозрительность» и «Самостоятельность» (рис. 7). Полученные данные могут свидетельствовать о том, что студент проявляющий коммуникабельность, с развитым чувством ответственности, обязательности и добросовестности, ориентированный в учебной деятельности на дисциплинированность и выполняющий требования преподавателей, а также считающий окружающих добрыми и хорошими, имеющий привязанность к группе, не ожидает враждебности со стороны других людей, представляет себя способны вызвать положительное отношение о себе взаимодействуя с другими.

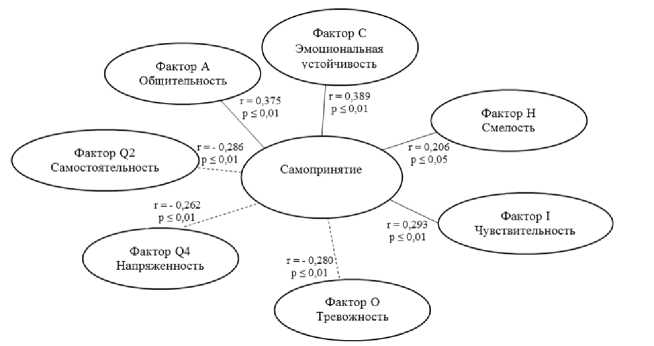

«Самопринятие», характеризующее принятие себя таким, какой есть, несмотря на слабости и недостатки, положительно коррелирует с показателями «Общительность», «Эмоциональная устойчивость», «Смелость», «Чувствительность» и отрицательно коррелирует с показателями «Тревожность», «Самостоятельность», «Напряженность» (рис. 8). Такие данные могут говорить о том, что студенты, склонные к общительности, проявляющие эмоциональную устойчивость, ориентированные на мнение группы и привязанные к ней, имеющие такие качества как смелость и решительность, характеризующиеся как веселые, бодрые, жизнерадостные, имеющие веру в себя, не склонны к страхам и самоупрекам, невозмутимые и спокойные, они проявляют симпатию по отношению к себе, к своим внутренним побуждениям, принимают себя такими, какие они есть.

Рис. 8. Графическое отображение корреляционных связей между самопринятием и личностными особенностями студентов

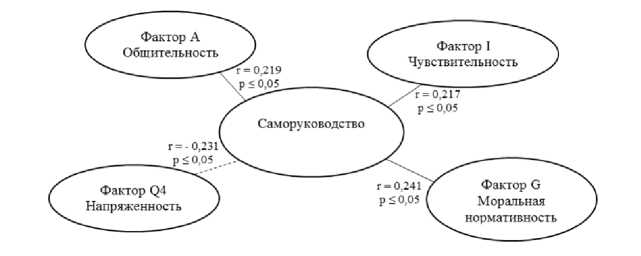

Показатель «Саморуководство», отражающий суждение личности об основном источнике личной активности, результатов и достижений, об источнике формирования собственной личности, положительно взаимосвязан с показателями «Общительность», «Моральная нормативность», «Чувствительность» и имеет отрицательную взаимосвязь с показателем «Напряженность» (рис. 9). Можно предположить, что у студента, который проявляет общительность, имеет стремления к соблюдению моральных требований, а в учебе стремится к высокой успеваемости, проявляет дисциплинированность, невозмутимость и спокойствие, относясь к неудачам, выражена способность управлять своим поведением.

Рис. 9. Графическое отображение корреляционных связей между саморуководством и личностными особенностями студентов

Рис. 10. Графическое отображение корреляционных связей между самообвинением и личностными особенностями студентов

Показатель «Самообвинение», позволяющий оценить выраженность отрицательных эмоций в адрес своего «Я», положительно коррелирует с показателем «Напряженность» (рис. 10). Это может означать, что беспокойные, возбужденные, неусидчивые, чувствующие себя разбитыми, усталыми и не способные оставаться без дела даже в обстановке, благоприятной для отдыха, студенты имеют тенденцию негативного отношения к собственной личности, к собственному «Я».

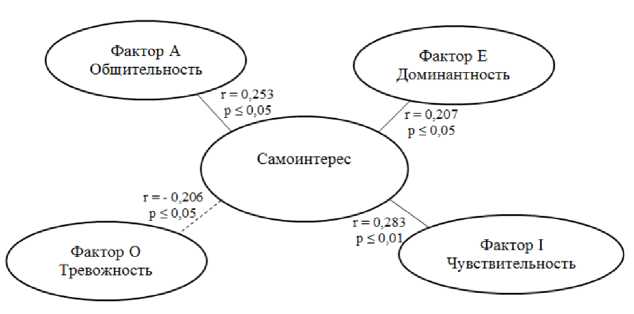

Показатель «Самоинтерес», под которым понимается интерес индивида к собственным мыслям и чувствам, имеет положительные взаимосвязи с показателями «Общительность», «Доминантность», «Чувствительность» и отрицательную взаимосвязь с показателем «Тревожность» (рис. 11). Так, можно сказать, что коммуникабельные студенты, проявляющие выраженное стрем-686

ление к самоутверждению, самостоятельности и независимости, имеющие в учебном плане ориентацию на дисциплинированность и требование преподавателя, а также высокую успеваемость, при этом не склонные к страхам, самоупрекам и мало чувствительные к оценкам окружающих, проявляют особый интерес к самопознанию, имеют склонность к изучению своего внутреннего мира, к анализу собственных возможностей, личностного и субъектного потенциала.

Рис. 11. Графическое отображение корреляционных связей между самоинтересом и личностными особенностями студентов

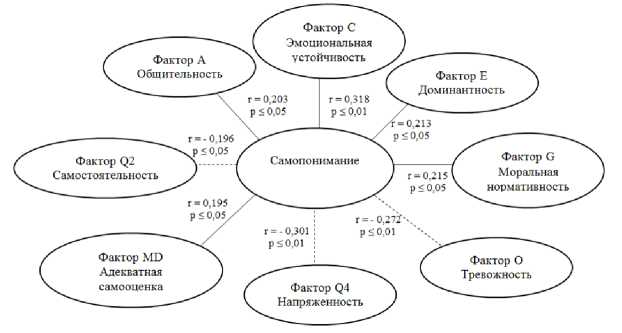

Показатель «Самопонимание», отражающий способность человека замечать и объяснять свои настоящие, прошлые и будущие мотивы и поступки, положительно взаимосвязан с показателями «Адекватная самооценка», «Общительность», «Эмоциональная устойчивость», «Доминантность», «Моральная нормативность» и имеет отрицательные взаимосвязи с показателями «Тревожность», «Самостоятельность», «Напряженность» (рис. 12). Выявленные взаимосвязи могут говорить о том, что студент, имеющий адекватную самооценку, склонный к общительности, обладающий эмоциональной устойчивостью, смелый, энергичный и активный, принимающий вызовы и чувствующий превосходство над другими, а также умеющий справляться с жизненными неудачами, малочувствительный к оценкам окру- жающих, проявляющий независимость и самостоятельность в решении важных вопросов, спокойно относящийся к удачам и неудачам, удовлетворенный любым положением дел, обладающий тенденцией к способности отвечать на вопрос «как» и «почему» относительно своего характера и поведения, проявляет умение обнаруживать в нем причинно-следственные и временные связи, смысл поведения.

Рис. 12. Графическое отображение корреляционных связей между самопониманием и личностными особенностями студентов

Таким образом, в ходе осуществленного исследования выявлены взаимосвязи компонентов самоотношения с личностными особенностями студентов. Полученные результаты дают лишь общее представление о рассматриваемых феноменах: они будут положены в основу изучения психологических предикторов успешности процесса и результатов первичной адаптации к условиям обучения в высшей школе.

CORRELATION OF SELF-ATTITUDE

AND PERSONALITY TRAITS

Udmurt State University

Список литературы Самоотношение студентов в связи с их личностными особенностями

- Портнова Ю.М. Формирование позитивного самоотношения студентов посредством психологического воздействия: дис.. канд. психол. наук. Н. Новгород, 2008. 176 с.

- Колышко A.M. Психология самоотношения: учеб. пособие/авт. и сост. А.М. Колышко. Гродно: ГрГУ, 2004.102 с.

- Любимова О.М. Самоотношение в структуре личности профессионала (на примере учителей общеобразовательных школ Алтайского края): дис.. канд. психол. наук. Барнаул, 2004. 211 с.

- Астрецов Д.А. Методологические подходы к изучению самоотношенения в психологии//Теоретическая и экспериментальная психология. 2015. № 1. С. 62-78.

- Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 526 с.

- Кочеткова Т.Н. Специфика видов самоотношения личности в зависимости от выраженности эмоциональных и когнитивных компонентов: дис.. канд. психол. наук. Хабаровск, 2007. 218 с.

- Комиссарова Л.Г., Миронова Т.Л. Психологические особенности личности студента колледжа//Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2011. № 5. С. 15-23.

- Жуков А.И. Самоактуализация студентов-психологов с разным уровнем самоотношения//Развитие профессионализма: сетевое приложение к вып. № 2(4). 2017. URL: http://developmentonline.ru/data/documents/SP2-4-17-Zhukov-Statya-1.pdf (дата обращения: 22.06.2018).

- Наследов А. IBM SPSS Statistics 20 и AMOS: профессиональный статистический анализ данных. СПб.: Питер, 2013. 416 с.