Самородное олово и колломорфный касситерит в зеленосланцевых метаморфитах хребта Пае на полуострове Канин

Автор: Мальков Б.А., Филиппов В.Н., Швецова И.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 9 (141), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128938

IDR: 149128938

Текст статьи Самородное олово и колломорфный касситерит в зеленосланцевых метаморфитах хребта Пае на полуострове Канин

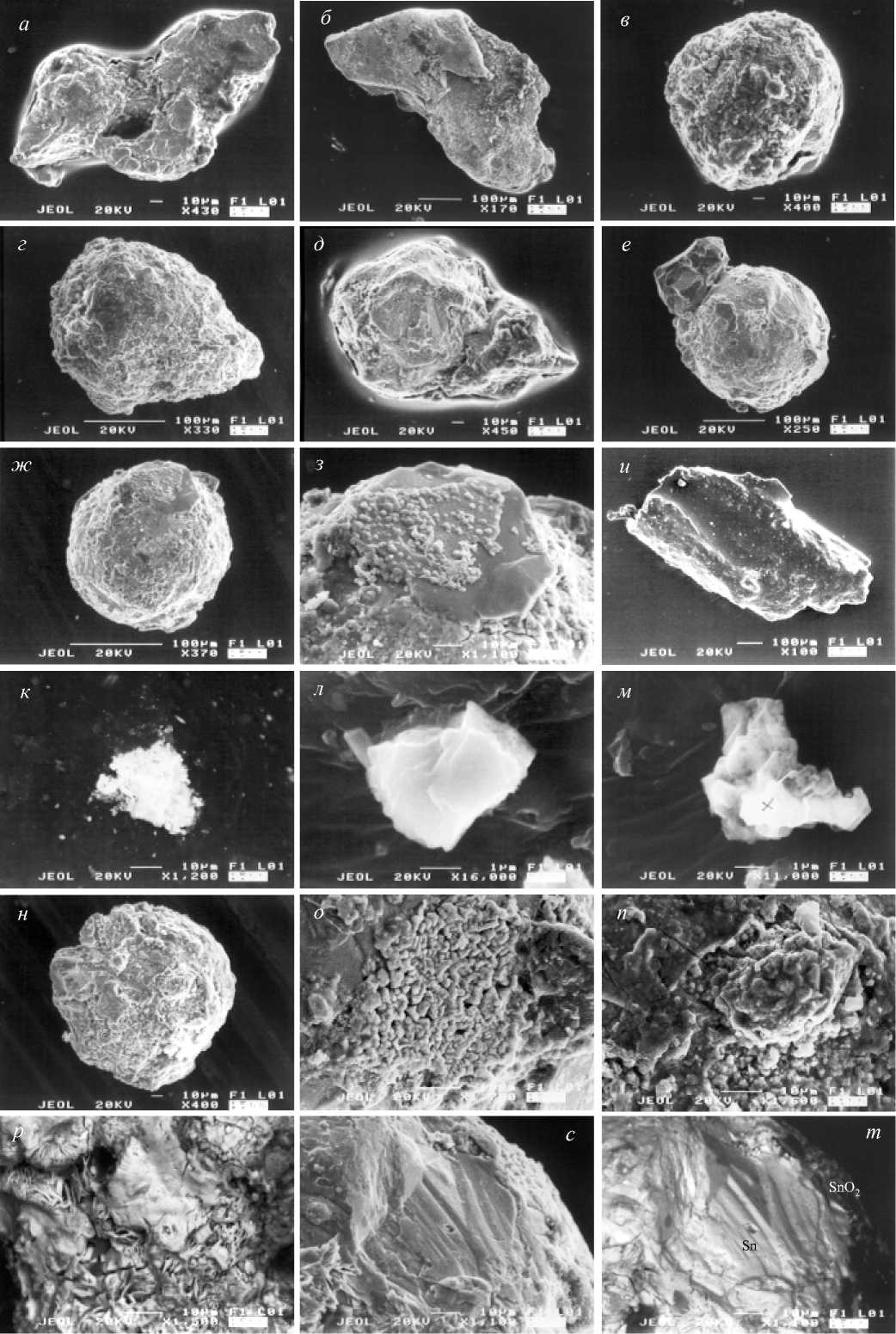

ской серии, определённый тем же методом, составляет 500—550 млн лет [4, 6, 8]. Изучение и опробование метаморфической толщи проводилось вдоль поперечного хребту Пае геологического профиля: от устья речки Песцовой, впадающей в Белое море (на юго-западе), до устья реки Малой Пидерцелхи, впадающей в Баренцево море (на северо-востоке). Истоки этих рек сходятся на узком водораздельном плато, и это позволяет наблюдать вдоль всего профиля почти непрерывный разрез рифейских отложений, залегающих круто моноклинально с преобладающим падением на северо-восток [8]. Моноклиналь осложнена флексурными перегибами с пологим, вертикальным или местами крутым обратным падением пластов. В тяжёлой фракции пяти изученных протолочных проб (массой 3—5 кг), взятых вдоль профиля, было обнаружено самородное олово в форме желвачков, шариков, лепёшек, проволочек и дендритов в количестве 20—30 мг на пробу (рис. 1—2). Размер (диаметр) оловянных желвачков и шариков варьирует от сотых долей до 0.8 мм, но чаще всего в пределах 0.1—0.3 мм. Некоторые зёрна несут следы позднейших механических деформаций, полученных при дроблении проб. Поверхность оловянных шариков и желвачков гладкая, шероховатая или мелкобугорчатая от многочисленных наростов матричных минералов. Изредка встречаются шероховатые шарики, более тёмные по цвету, серые, с тусклым блеском.

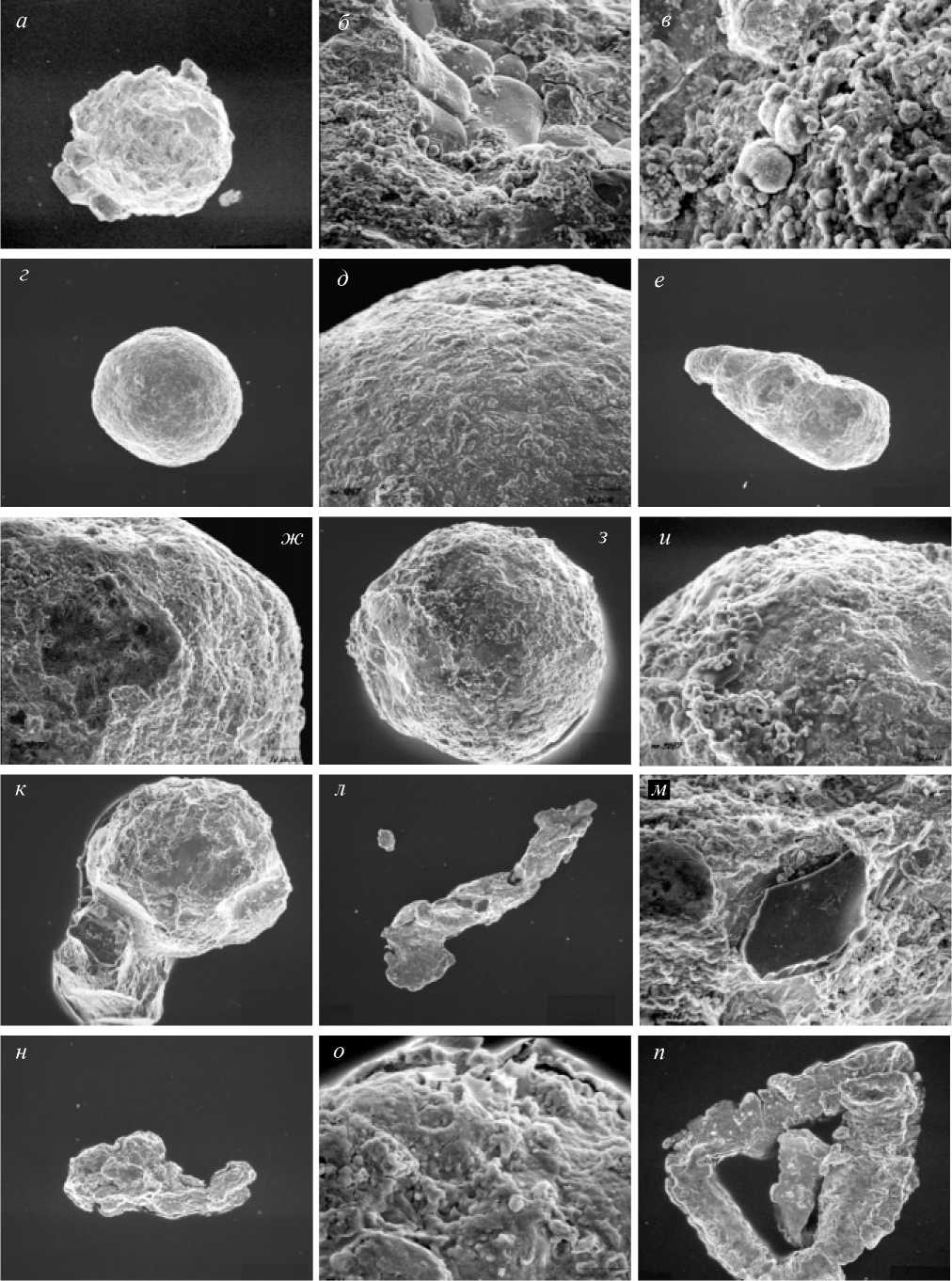

Оловянные шарики в кварцитопес-чаниках и метаалевролитах обычно не- сут на поверхности минеральные коронки из зёрен кварца, калишпата, чешуек биотита (рис. 1—2). Состав всех этих минералов был изучен на микрозонде. Анализ проводился на сканирующем электронном микроскопе JSM-6400 с энергетическим спектрометром Link. Срастания олова с кварцем, калишпатом, биотитом взаимопроникающие и большей частью сингенетические. Интересны взаимоотношения самородного олова с графитом. Присутствие графитизированной органики в метаморфических сланцах и алевролитах тархановской серии кроме нас отмечали и другие исследователи. Hа поверхности продолговатых зёрен графита длиной 1 мм и поперечником 0.2 мм, напоминающих растительные фрагменты, находятся угловатые мелкие (около 30 мкм) включения самородного олова, покрытые тончайшими новообразованиями абхурита (рис. 1, и, к, л, м). В этой связи вспоминается присутствие самородного олова в углеродистых сланцах рифея ма-шакской свиты на fiжном Урале [5]. В обоих случаях угадывается барьерная функция углеродистого вещества при осаждении на нём самородного олова, как и ряда других минералов.

Оловянные шарики при рентгеновском изучении оказались шаровыми монокристаллами с микроблочной, судя по заметному астеризму точечных рефлексов, структурой. Величина блоков, вычисленная по длине пятен на ла-уэграммах, равна 70—100 Е, а параметры элементарной ячейки олова: а о — 5.80, с о — 3.18 Е. Лауэграмма серых шариков самородного олова, имеющая

Puc. 1. Самородное олово в метаморфитах хребта Пае: а—г — основные морфотипы выделений самородного олова: шарики (в), желвачки (г), “лепёшки” (а, б); д—и — сростки самородного олова с калишпатом (д), кварцем (е), биотитом (ж, з), графитом (и, к), где “и” — выделение графита, “к” — самородное олово на поверхности графита; л—ᴍ — наросты абхурита (л) и самородного олова (крестик в центре) в оторочке абхурита (м) на поверхности графита (и); н—т — оловянный шарик (н), покрытый корочкой “деревянистого” касситерита (о, п), под которой видна рифлёная поверхность самородного олова (р, с, т). Сканирующий электронный микроскоп 2

Puc. 2. Морфология и структура поверхности самородного олова: а — оловянный шарик с короной из зёрен кварца и “б, в” — детали его поверхности; б — самородное олово (в центре) под корочкой “деревянистого” касситерита; в — почковидные выделения “деревянистого” касситерита; г — относительно “гладкий” оловянный шарик и “д” —корочка “деревянистого” касситерита на нём; е — оловянная булава и “ж” — слюда на её поверхности; з — оловянный шарик с очень неровной поверхностью и “и” — почковидные наросты “деревянистого” касситерита на нём; к — сросток оловянного шарика с равновеликим зерном кварца; л — оловянная проволочка с включениями-вростками слюды на её поверхности; м — включения слюды в корочке касситерита; н — оловянный “башмачок”; о — корочка “деревянистого” касситерита на “башмачке” и механические трещинки на ней; п — оловянный треугольник. Сканирующий электронный микроскоп вид диффузных колец, свидетельствует об их поликристал-лической структуре и микро-слоистой текстуре. Астеризм рефлексов белого олова отражает первичное ростовое несовершенство монокристаллов.

Спектральный полуколи-чественный анализ зафиксировал присутствие в самородном олове 17 элементов-примесей, содержание которых в сумме достигает 5.4 % мас. [7]. Важнейшие из них — Pb, Cu, Bi, Ag — обусловлены наличием рудных минеральных включений. Примеси Ca, Mg, Al, Si, Ti, Fe явно связаны с микровключениями биотита, калишпата и кварца (табл. 1). Рудные минералы представлены микровключениями галенита, перита PbBiO2Cl, абху-рита Sn21Cl16(OH)14O6 и корочками “деревянистого” касситерита, пятнами абхури-та и какого-то сульфата меди (табл. 1—2). Hа поверхности многих оловянных желвачков наблюдается тонкая корочка колломорфных почковидных выделений “деревянистого” касситерита (табл. 1).

Метаморфический парагенезис канинского самородного олова своеобразен. Он включает как метаморфические минералы: биотит, микроклин, так и “гидротермальные”: галенит, перит, “деревянистый” касситерит, абхурит и сульфаты меди. Колломор-фный “деревянистый” касситерит обычно характерен для гидротермальных месторождений малых глубин. Абхурит впервые был обнаружен в 1993 г. вблизи селения Шарм Абхур в Красном море как продукт изменения оловянных слитков, извлечённых из трюмов затонувших кораблей. В нашем случае абхурит находится не только на повер-

Таблица 1

Химический состав калишпата, биотита, кварца, “деревянистого” касситерита из сростков и наростов на самородном олове, мас. %

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Компонент |

Калишпат |

Калишпат |

Биотит |

Кварц |

Кварц |

Касситер |

|

Л12О3 |

17.95 |

18.83 |

24.26 |

0.89 |

0.97 |

- |

|

SiO2 |

61.18 |

64.18 |

44.21 |

90.85 |

99.03 |

0.68 |

|

Ti()2 |

- |

- |

2.40 |

- |

- |

- |

|

к2о |

14.71 |

15.43 |

9.11 |

- |

- |

- |

|

СаО |

0.56 |

0.59 |

- |

- |

- |

0.68 |

|

MgO |

- |

- |

12.95 |

- |

- |

- |

|

Рс2О3 |

- |

- |

21.06 |

- |

- |

- |

|

ВаО |

0.95 |

1.00 |

- |

- |

- |

- |

|

МпО |

- |

- |

0.36 |

- |

- |

- |

|

SnO2 |

4.14 |

- |

0.33 |

11.68 |

- |

98.33 |

|

CuO |

- |

- |

- |

- |

- |

0.68 |

|

Сумма |

99.49 |

100.0 |

114.68 |

103.42 |

100.0 |

100.37 |

1ИТ

Прuмечанue. 1—2 — калишпат бариевый в тесном срастании с оловянным шариком; 3 — биотито-вая чешуйка на поверхности оловянного шарика; 4—5 — кварц из сростка с оловянным шариком; 6 — “деревянистый” касситерит, образующий корочку на оловянном шарике. Все минералы из кварцитопесчаников на р. Песцовой, п-ов Канин. Анализы 2, 5 скорректированы после исключения примеси SnO2. Плохая сумма анализа биотита вызвана рельефным фактором. Анализы выполнены на микрозонде.

Таблица 2

Химический состав абхурита, перита, галенита из включений и наростов на самородном олове, мас. %

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

Компонент |

Олово |

Олово |

Лбхурит |

Лбхурит |

Перит |

Пер ит |

Перит |

Галенит |

|

Л1 |

0.27 |

- |

0.54 |

0.43 |

- |

- |

- |

- |

|

Si |

0.28 |

- |

0.35 |

0.26 |

- |

- |

- |

- |

|

С а |

- |

- |

- |

0.46 |

4.33 |

2.82 |

3.33 |

9.87 |

|

Sn |

99.89 |

100.35 |

72.69 |

80.12 |

3.36 |

1.97 |

2.60 |

4.70 |

|

Си |

0.59 |

0.96 |

- |

- |

0.81 |

0.71 |

0.71 |

0.83 |

|

РЬ |

- |

- |

- |

- |

41.27 |

39.78 |

42.15 |

47.88 |

|

Bi |

- |

- |

- |

- |

31.11 |

38.12 |

38.50 |

- |

|

Cl |

0.26 |

- |

16.33 |

14.49 |

5.67 |

5.30 |

6.32 |

- |

|

О |

- |

- |

- |

- |

9.64 |

9.23 |

- |

- |

|

S |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

6.28 |

|

Сумма |

101.29 |

102.72 |

90.28 |

95.76 |

96.22 |

97.93 |

94.28 |

69.56 |

Прuмечанue. 1 — вкрапление самородного олова (около 30 мкм) в графите (?) из кварцитопесчани-ка; 2 — самородное олово под микронной корочкой касситерита на оловянном шарике; 3 — абхурит с самым высоким (около 41.25 ат. %) содержанием Cl, близким теоретическому (43.2 ат. %), образует тонкую корочку на самородном олове; 4 — абхурит c пониженным (около 36.38 ат. %) содержанием хлора на поверхности оловянного шарика-сростка с кварцем; минералы 1—4 извлечены из кварци-топесчаника, р. Песцовая, п-ов Канин; 5—7 — перит на поверхности оловянного шарика (D~180 мкм) из алевролита с р. М. Пидерцелхи, п-ов Канин; 8 — галенит-микронник на поверхности оловянного шарика в окружении кальцита. Присутствие Ca в анализах 5—8 связано с фоном кальцита.

хности оловянных шариков, но и внутри них, что зафиксировали микрозон-довые анализы. То есть канинский аб-хурит, в отличие от археологического аналога, имеет низкотемпературное эндогенное происхождение. В литературе абхурит и перит обычно упомина- ются в списке скарновых и гидротермальных минералов [12].

Самородное олово присутствует во всех разновидностях зеленосланцевых метаморфитов тархановской серии, включая кварцитопесчаники, алевролиты и сланцы. Очевидно, что образо- вание желвачков самородного олова связано с зеленосланцевым метаморфизмом оловосодержащих терригенных отложений. Метабластический рост шаровых кристаллов самородного олова происходил при участии ме-таморфогенных флюидов. Обрастание 5

олова “деревянистым” касситеритом и абхуритом происходило, вероятно, уже при заключительных низкотемпературных стадиях процесса. Оловянные желвачки подобного состава и, вероятно, такого же происхождения установлены в углеродистых сланцах машакской свиты среднего рифея на западном склоне fiжного Урала [5]. Самородное олово пользуется довольно широким распространением. Оно присутствует в аллювиальных платиноносных россыпях Среднего Урала на реке Ис [1] и в элювии, заполняющем современные трещины в коренных породах золотопалладиевого рудопроявле-ния Чудного на Приполярном Урале [15]. По наблюдениям А. Г. Бетехтина, самородное олово встречается главным образом в россыпях вместе с самородной платиной, осмистым иридием, золотом и касситеритом. Ещё в начале прошлого века оно было обнаружено им на Северном Урале и в Миасском районе [2]. В виде округлых зёрен до 1 мм в поперечнике, похожих на дробинки, в ассоциации с касситеритом, арсенопиритом, галенитом, пиритом и самородным золотом оно присутствует в золотоносных россыпях Французской Гвианы, Hигерии, Hово-го fiжного Уэльса (Австралия), Боливии [9]. Постмагматическое и гидротермальное самородное олово обнаружено в сиенитах, гранит-порфирах, кварцевых жилах Северной Киргизии [13]. Олово присутствует в кварцевых жилах по р. Коренной, левому притоку р. Цильмы на Среднем Тимане [10]. Здесь же в верхнем течении р. Циль-мы (ниже устьев Верхней Сенки и Коренной) самородное олово присутствует вместе с золотом и шеелитом в шлихах, взятых из аллювия [10]. Гидротермальное олово было найдено в урановых рудниках Биверлоджа в Саскачеване в трещинах среди глинистых сланцев в парагенезисе с урановой смолкой, пиритом, халькопиритом, борнитом, халькозином, сфалеритом, галенитом, поздним кальцитом. При этом зёрна самородного олова величиной до 1.5 мм вдаются в виде язычков в трещины сопровождающих минералов, что позволяет считать его самым поздним низкотемпературным гидротермальным минералом [11].

Обсуждая возможный первоисточник самородного олова в метаморфи-тах хребта Пае, необходимо учитывать широкую геохимическую распространённость этого элемента в породах зем- 6

ной коры. Так, обширные данные свидетельствуют о вариациях содержаний олова от 5 до 24 г/т в осадочных породах разного состава: в аргиллитах, алевролитах, песчаниках, кремнистых породах, современных пелагических осадках, а также в современных илах, обогащённых вулканогенным материалом, на дне океанов. В железомарганцевых конкрециях оно достигает 400 г/т, при среднем содержании 189 г/т. Среднее содержание олова в земной коре, по данным разных авторов, варьирует от 1.5 до 8.0 г/т [12]. При метаморфизме пород происходит, как известно, перераспределение многих элементов, в том числе и олова. В рассмотренном нами примере такое перераспределение олова происходило при слабом зеленосланцевом метаморфизме оловоносных терригенных пород тархановский серии с метабластическим образованием шарообразных телец самородного олова в парагенезисе с биотитом, калишпатом и рядом рудных низкотемпературных минералов: “деревянистым” касситеритом, галенитом, перитом, абхуритом. Это очень напоминает генезис порфи-робластов ильменита в канино-тиман-ских метаморфитах, образующихся за счёт первично рассеянного титана в пелитах и алевролитах при их зеленосланцевом метаморфизме. Разница лишь в том, что многочисленные порфиробла-сты ильменита можно легко увидеть под микроскопом, а идиобласты самородного олова in situ в шлифах и аншлифах горных пород наблюдать не удаётся. Именно поэтому нам пришлось довольствоваться только извлечённым из про-толочек самородным оловом в срастаниях его с протогеничными и сингенетичными минералами. Существует большая вероятность встретить самородное олово в канино-тиманских россыпях девонского возраста вместе с касситеритом и обильным метаморфоген-ным ильменитом, тем более что отдельные находки касситерита, по данным Д. П. Сердюченко, известны среди метаморфических сланцев Ухтинского района [10].

В итоге проведённых нами исследований удалось выявить малоизвестный метаморфический тип парагенезиса самородного олова, объясняющий присутствие последнего во многих мировых россыпях вместе с золотом, платиной, осмистым иридием, касситеритом.

Мы весьма признательны специалисту по металлогении олова д. г.-м. н.

-

С. М. Родионову за проявленный интерес, плодотворную дискуссию и полезную информацию по интересующей нас проблеме.

Список литературы Самородное олово и колломорфный касситерит в зеленосланцевых метаморфитах хребта Пае на полуострове Канин

- Александров А. И. О самородном олове в аллювиальных россыпях реки Ис (Средний Урал)//Зап. ВМО. 1955. Ч. 84. Вып. 4. С. 462.

- Бетехтин А. Г. Курс минералогии. М.: Госнаучтехиздат, 1956. 558 с.

- Дэна Дж. Д., Дэна Э. С., Пэлач Ч. И. и др. Система минералогии. Т. 1. Элементы, сульфиды, сульфосоли. М.: Изд-во ИЛ, 1950. C. 149-150.

- Ивенсен Ю. П. Магматизм Тимана и полуострова Канин. М.; Л.: Наука, 1964. 142 с.

- Ковалёв С. Г., Сначев В. И., Высоцкий И. В. Новый тип благороднометалльной минерализации на западном склоне Южного Урала//Ежегодник -1996. Информационные материалы. Уфа, 1998. С. 93-94.