Самосогласованная краевая задача на присоединенном уравнении Гельмгольца

Автор: Раевский А.С., Раевский С.Б., Седаков А.Ю.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается самосогласованная краевая задача о возбуждении, в которой функция источника, стоящая в правой части уравнения Гельмгольца, является решением однородной краевой задачи на этом уравнении. Показывается, что такой источник наряду с собственной волной (колебанием) создает присоединенную волну (колебание). Поскольку указанные волны (колебания) существуют только в присутствии источника обозначенного типа, предлагается классифицировать их как присоединенные к источнику.

Комплексные волны, комплексный резонанс, присоединенная краевая задача, самосогласованная задача

Короткий адрес: https://sciup.org/140255969

IDR: 140255969

Текст научной статьи Самосогласованная краевая задача на присоединенном уравнении Гельмгольца

Понятие «собственные и несобственные волны (колебания)» обычно связывают с формулировкой соответствующих краевых задач. Собственные волны (колебания) описываются решениями полностью однородных краевых задач – однородное дифференциальное уравнение и однородные граничные условия. Несобственные волны (колебания) связывают либо с неоднородными краевыми задачами, в которых решается неоднородное уравнение Гельмгольца, либо с полу-однородными краевыми задачами – однородное уравнение и частично неоднородные (ненулевые) граничные условия [1]. Несобственные волны второй категории по классификации [2] ха- рактерны, например, для открытых направля- ющих структур – волны, не удовлетворяющие нулевому граничному условию на бесконечности. В настоящей работе рассматриваются несобственные волны (колебания), которые предлагается классифицировать как волны (колебания), присоединенные к источнику.

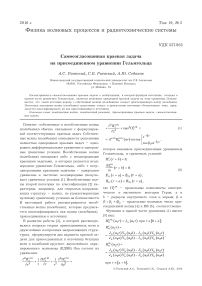

В развитие работы [3], в которой рассматри- вались вопросы теории присоединенных волн в двухслойных изотропных направляющих структурах, сформулируем два варианта краевой задачи для присоединенных к источнику бегущих волн и колебаний круглого двухслойного экранированного волновода (КДЭВ). Она состоит из уравнения:

д 2 п z m д r 2

1 дп zm r д r

1 д 2 П zm

+ "Г я 2+ r дф

2 e , m

+ д -z +бцю2—e’m = д z2

Г e - i Р z

= Ae’mR^.,m (ar) cos nф^

n -B9 z

[ cos P i ze P 2

которое называем присоединенным уравнением Гельмгольца, и граничных условий:

П z ( r = b ) = 0,

m

Г- z - ( r = b ) = 0;

д r

E i T ( r = a ) = E 2 t ( r = a ) ;

H l 1 t ( r = a ) = H l 2 t ( r = a ) .

где П Z’m — продольные компоненты электрического и магнитного векторов Герца; a и b — радиусы внутреннего слоя и экрана; Р и в = P i + i Р 2 — продольные волновые числа присоединенной волны [4] и КВ [5], соответственно.

Функции в правой части уравнения (1) имеют [3] вид:

R n ’ m ( a r ) = J n, ( a r ) при r e[ o - a ] ;

R n (a 2 r ) =

= J n (a 2 r ) Y n (a 2 b ) - J n (a 2 b ) Y n (a 2 r ) .

Jn (a2a) Yn (a2b) - Jn (a2b) Yn (a2a) ’

Rn1 ( « 2 r ) =

= Jn (a2r) Yn (a2b) - Jn («2b) Yn (a2r)Jn (a2a) Yn (a2b) - Jn («2b) Yn («2a)

при r e [ a - b ] ,

где J n ( a i.2 r ) , Y n ( a 2 r ) — цилиндрические функции первого и второго рода; a i2 — поперечные волновые числа.

Поля в неоднородных электродинамических структурах в общем случае описываются несамосопряженными краевыми задачами [1]. Для экранированных структур эти задачи, будучи однородными, являются [6] задачами, определяющими спектры собственных волн (колебаний). Для открытых структур несамосопряженные краевые задачи, являясь полуоднородными, наряду с собственными волнами могут описывать несобственные волны дискретного спектра [5]. В экранированных волноводах с неоднородным заполнением наряду с собственными волнами могут [4] существовать присоединенные к источнику несобственные волны, описываемые присоединенным уравнением Гельмгольца, под которым здесь понимаем уравнение (1) с правой частью, являющейся решением однородной краевой задачи, то есть задачи на однородном уравнении Гельмгольца. При этом могут быть два варианта присоединенной задачи: первый, когда поле, присоединенное к источнику, образуется суперпозицией собственных волн [7]; второй, когда поле является полем собственной и присоединенной волны [8], имеющим [9] линейную зависимость амплитуды от продольной координаты. И в том, и в другом случае поля оказываются присоединенными к источнику [3], то есть несобственными – не существующими без него. Собственные значения несамосопряженных краевых задач в общем случае являются [10] комплексными величинами и соответствуют различным видам комплексных волн (КВ) [11], которые, в зависимости от признаков несамосопря-женности краевой задачи [1], могут иметь различную природу и свойства. Как показано в [5], теоретически и экспериментально, собственные КВ слоистых экранированных волноводов источниками, описываемыми действительными функциями пространственных координат, возбуждаются комплексно-сопряженными парами [12], приводя к возникновению явления комплексного резонанса (КР), описанного в [13]. КР в неоднородных направляющих структурах (например, в КДЭВ), отличающийся от обычного резонанса своим существованием не в точке, а во всем диапазоне существования КВ, имеет место [7] только при наличии источника, через который замыкаются прямой и обратный потоки мощности [14]. Таким образом две взаимодействующие между собой КВ оказываются «привязанными» к источнику, а поле КР – можно назвать «присоединенным» к источнику электромагнитным колебанием. Задача о возбуждении КР является самосогласованной – источник создает пару КВ, образующих замкнутые через источник потоки мощности. Она относится к первому вышеуказанному варианту присоединенной краевой задачи.

Как показано в [12], собственные КВ КДЭВ индивидуально возбуждаются распределенным источником бегущей волны. В том случае, когда этому источнику соответствует верхняя функция в правой части уравнения (1), возбуждаются одновременно [9] и комплексная, и присоединенная волны, которую называем волной, присоединенной к источнику.

Поля двух КВ с комплексно сопряженными амплитудами образуют «присоединенное» к источнику колебание, которое в силу обязательного присутствия источника не является собственным. КР, соответствующий этому колебанию, образуется полем, локализованным вблизи источника, то есть имеющим вид стоячей волны с амплитудой, экспоненциально убывающей при удалении от источника в соответствии с продольной зависимостью поля КВ.

Этому колебанию соответствует краевая задача на присоединенном уравнении Гельмгольца (1) с нижней функцией источника в правой части. Таким образом, первому варианту присоединенной краевой задачи (когда поле образуется суперпозицией собственных КВ), соответствует нижняя функция в правой части уравнения (1), второму варианту (когда возбуждается поле присоединенной волны) соответствует верхняя функция в правой части уравнения (1). В первом случае имеем колебание, присоединенное к источнику, во втором – волну. Термин «волны (колебания), присоединенные к источнику» предлагается с целью приблизить математическое понятие «присоединенное решение» к его физическому (в данной конкретной ситуации) смыслу. Присоединенное решение связывается с возбуждением волны (колебания) источником особого вида, соответствующего присоединенной краевой задаче.

Функции в правой части уравнения (1) можно рассматривать либо как функцию распределенного источника типа бегущей волны, а присоединенную краевую задачу (1), (2) – как задачу о возбуждении волн, «присоединенных» к ука- занному источнику, либо как функцию источника (нижняя действительная функция координаты z), создающего КР.

Записываем решения сформулированных краевых задач в виде:

Как и должно быть, характер возбуждаемой

заданным источником волны определяется амплитудой Ae , m этого источника – условием, на-

кладываемым на эту амплитуду. В том случае, когда

П е , m e,m , m^e , m („ ,

, = c , r^, a or + z1,2 n1,2 n V 1,2 /

p.e , m _ j-^ e , m n 1,2 n 1,2 ,

D e , m | iz | e , m

— R « r + (3)

n 1,2 I 2 P J n V 1,2 /

+ P e , m ( « 1,2 Г )

cos nф! e iвz sin nфcos p1 ze-P2z ,

решения (3) удовлетворяют обычному (однородному) уравнению Гельмгольца и соответствуют точке жордановой кратности волновых чисел [15–17].

Условия (6), (7) являются естественными до-

где функции p e , m ( « 12 r ) удовлетворяют уравнениям:

P" ( « 1,2 r ) + r P' ( « 1,2 r )

(

+ « 1,2

—

«2) ,

T p( « 1,2 r )_ r

= Dn 1 m R nm ( « 12 r ) , которые можно рассматривать как присоединенные уравнения Бесселя, и граничным условиям задач Дирихле и Неймана на экранирующей поверхности.

В (3) верхнее решение описывает присоединенные волны, нижнее – присоединенное колебание, соответствующее комплексному резонансу.

Подставляя решения (3) в уравнения (1), лучаем:

по-

e , m n 1,2

+

+

+

+

+

—

R , m n

« 1,2

D e , m n 1,2

(

« 1,2

—

( « 1,2 r ) + ^ П ' m ( « 1,2 r ) +

„2 ^

n> R nm ( « 1,2 r )

r

+

R em " ( « 1,2 r ) + ^R' nm ( « 12 T ) +

—

„2 ^

П, R nm ( « 1,2 r )

r

+

P em " ( « 1,2 r ) + r p e • m '( „ 1,2 r ) +

(

« 1,2

—

„2 ^

n T P e • m ( « 1,2 r )

r

—

D nm R n ' m ( « 1,2 r ) _ Ae’mR n ' m ( « 1,2 r ) .

Из (5) видно, что решения (3) удовлетворяют с учетом уравнения (4) присоединенным уравнениям Гельмгольца (1) при условии:

y e , m - D e , m _ ^ e , m n 1,2 n 1,2 .

полнительными условиями., накладываемыми на источник, поскольку от последнего зависит вид возбуждаемого им поля: поля несобственных волн или колебаний.

Граничные условия при r _ a дают систему функциональных уравнений, зависящих от продольной координаты. Приравнивая в них члены, имеющие линейную зависимость от координаты z , получаем систему линейных однородных алгебраических уравнений относительно коэффициентов Dne , m , условие нетривиальности решений которой дает уравнение, совпадающее с дисперсионным уравнением нормальных волн КДЭВ.

Не зависящие от продольной координаты части вышеуказанных функциональных уравнений при условии (4) дают систему линейных неоднородных алгебраических уравнений относительно коэффициентов Cne , m . Главные опреде- 1,2

лители двух вышеуказанных систем уравнений (однородной и неоднородной) совпадают. Равенство их нулю, дает дисперсионное уравнение нормальных волн. Нетривиальные решения системы линейных однородных алгебраических уравнений (коэффициенты Dne , m ) подставляются 1,2

в систему неоднородных уравнений, решаемую относительно коэффициентов Cne , m .

Граничные условия рассматриваемой краевой задачи выполняются в том случае, когда системы однородных и неоднородных линейных алгебраических уравнений имеют совместные решения. Система однородных уравнений имеет нетривиальные решения только при равенстве нулю ее определителя. Поскольку главный определитель системы неоднородных уравнений совпадает с определителем системы однородных уравнений, система неоднородных уравнений может иметь решения только при равенстве нулю ее дополнительных определителей.

Следовательно, собственные значения краевой задачи, определяющие волновые числа

волн, описываемых ей (задачей), находятся как совместные решения трех трансцендентных уравнений:

a 11 a12 = 0; С 1 a 12 = 0; a 11 1 = 0. (8)

a 21 a 22 с 2 a 22 сa 21 2

Первое из них совпадает с дисперсионным уравнением нормальных волн. Каждое из этих уравнений решается совместно с уравнениями, связывающими волновые числа:

^ 1,2 ^ 1,2 ® 2 = a 2,2 + P 2 . (9)

Присоединенным волнам (колебаниям) соответствуют совместные решения, уравнений (8) и (9). Численные исследования [4] показали существование таких решений, соответствующих волнам и колебаниям, которые можно называть присоединенными к источнику, поскольку они описываются уравнениями (1), в правой части которых стоят функции, являющиеся решениями соответствующих краевых задач на однородном уравнении Гельмгольца. Таким образом, решая краевые задачи на присоединенных уравнениях Гельмгольца, получаем волны и колебания, существующие только при наличии источника, то есть присоединенные (привязанные) к нему. Поскольку волновые числа, присутствующие в правых частях уравнения (1), находятся из дисперсионных уравнений (8), рассматриваемую краевую задачу следует называть самосогласованной – колебания источника и поля присоединенной волны (колебания) образуют единый (замкнутый) электромагнитный процесс. Присоединенные волны (колебания) являются несобственными, поскольку описываются решениями неоднородных краевых задач на уравнении (1).

В качестве двухслойной изотропной цилиндрической направляющей структуры, в которой также может возбуждаться присоединенные волны (колебания), можно рассматривать круглый открытый диэлектрический волновод (ДВ). Его собственные КВ, возбуждаемые попарно с комплексно-сопряженными амплитудами, также образуют [5] поле стоячей волны, экспоненциально убывающее при удалении от источника, соответствующее КР, описываемое присоединенной краевой задачей на уравнении (1) с нижней функцией в его правой части. Присоединенной волне соответствует уравнение (1) с верхней функцией в правой части. В этом случае в краевой задаче (1), (2) в качестве функций

R n ' m ( « 2 r ) будет фигурировать функция Ханке-ля. Функция R n , m ( « 1 r ) останется без изменения.

Заключение

Сформулированы краевые самосогласованные задачи, которые описывают колебания и волны, присоединенные к источнику, существующие только при его наличии. Самосогласованными задачи являются потому, что в них учитывается обратное влияние поля на источник, поскольку волновые числа и в функциях поля, и в функциях источника одни и те же. Амплитуды указанных волн и колебаний зависят от продольной координаты. Присоединенными колебания и волны являются потому, что они описываются присоединенными уравнениями Гельмгольца, правые части которых – решения соответствующих однородных краевых задач.

Показано существование волн (колебаний), описываемых краевыми задачами с особым видом правых частей уравнения Гельмгольца, которые являются решениями соответствующих однородных краевых задач. Образуемые таким образом краевые задачи следует называть самосогласованными. Волны (колебания), описываемые такими задачами, оказываются «привязанными» к источнику, оказывают обратное влияние на него, существуют только при его наличии. В этом смысле они не могут называться собственными. В статье предложено называть их присоединенными к источнику .

Список литературы Самосогласованная краевая задача на присоединенном уравнении Гельмгольца

- Веселов Г.И., Раевский С.Б. Слоистые металло-диэлектрические волноводы. М.: Радио и связь, 1988. 248 с.

- Шевченко В.В. // Радиотехника и электроника. 1969. Т. 12. № 12. С. 1768-1773.

- Раевский А.С., Раевский С.Б. // Письма в ЖТФ. 2013. № 23. С. 13-17.

- Малахов В.А., Раевский А.С., Раевский С.Б. // Письма в ЖТФ. 2011. Т. 37. № 2. С. 71-79.

- Раевский А.С., Раевский С.Б. Комплексные волны. М.: Радиотехника, 2010. 223 с.

- Раевский А.С., Раевский С.Б. Неоднородные направляющие структуры, описываемые несамосопряженными операторами. М.: Радиотехника, 2004. 110 с.

- Иванов А.Е., Раевский С.Б. // Радиотехника и электроника. 1991. Т. 36. № 8. С. 1463-1468.

- Malakhov V.A., Raevskii A.S., Raevskii S.B. // International Journal of Electromagnetics and Applications. 2012. Vol. 2. № 5. P. 114-119.

- Ильинский А.С., Сленян Г.Я. Колебания и волны в электродинамических системах. М.: Изд-во МГУ. 1983. 231 с.

- Наймарк М.А. Линейные дифференциальные операторы. М.: Наука, 1969. 526 с.

- Manenkov A.B. // Optical Quantrum Electronics. 2009. V. 41. № 3. P. 196.

- Веселов Г.И., Калмык В.А., Раевский С.Б. // Радиотехника. 1980. Т. 35. № 9. С. 59-61.

- Веселов Г.И., Калмык В.А., Раевский С.Б. // Изв. вузов СССР. Радиофизика. 1983. Т. 26. № 8. С. 900-903.

- Веселов Г.И., Раевский С.Б. // Изв. вузов СССР. Радиофизика. 1983. Т. 26. № 9. С. 1041-1044.

- Краснушкин П.Е., Федоров Е.Н. // Радиотехника и электроника. 1972. Т. 17. № 6. С. 1129-1140.

- Шевченко В.В. // Радиофизика. 1971. Т. 174. № 8. С. 1242-1249.

- Шевченко В.В. // Радиотехника и электроника. 1986. Т. 31. № 3. С. 451-465.