Самосознание сотрудников ОВД: национальный, гражданский, профессиональный аспекты

Автор: М.К. Ардавов

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Социально-психологические и педагогические аспекты деятельности правоохранительных органов

Статья в выпуске: 1 (5), 1997 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149126569

IDR: 149126569

Текст статьи Самосознание сотрудников ОВД: национальный, гражданский, профессиональный аспекты

Нальчикский факультет

Ростовской высшей школы МВД России

В условиях общественно-политической обстановки в России, когда сотрудникам ОВД приходится психологически, а нередко и физически противостоять обострившимся межнациональным прогиворечиям и конфликтам, особую актуальность приобретают вопросы соотношения национального. гражданского, профессионального и иных аспектов самосознания. При этом имеется в виду доминирующая роль самосознания в регуляции практического поведения человека.

Между тем общие положения гуманитарных наук о человеке как совокупности общественных отношений. биосоциальной системе, обобщенные на методологическом уровне знания о закономерностях формирования личности. сознания, в том числе самосознания*, будучи, безусловно, бесценным достоянием общества, нс могут, тем нс менее, “напрямую" применяться к практике, нуждаются в конкретизации путем прикладных исследований.

Принципиальные сдвиги в самосознании сотрудников ОВД должны были произойти в последнее десятилетие в связи с преобразованием общественно-политической жизни, в частности. в связи с ее дсидсологизацией, законодательным запретом сотрудникам органов внутренних дел заниматься партийно-политической деятельностью.

Возможности сравнительного исследования этих сдвигов, к сожалению, отсутствуют. Но и на сегодня существуют достаточно определенные представления о требованиях к личности сотрудников ОВД, в том числе их самосознанию. И выяснение вопроса о том, насколько реальное самосознание реальных сотрудников соответствует предъявляемым профессией требованиям или отклоняется .от них, представляется нам актуальной исследовательской задачей.

Самосознание в нашем понимании есть процесс и результат рациональной (мыслительной) деятельности индивида, объектом которой является собственная сущность назначение и роль в жизни. Самосознание как процесс мышления характеризует индивида с точки зрения нормальности функционирования соответствующих структур его нервной системы, т.с. с точки зре-

1 См.: Леонтьев А. 11. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1977.

пия здоровья или патологии высшей нервной деятельности. Это сфера интересов нейрохирургии, психиатрии, других отраслей медицины. Самосознание как продукт мыслительной деятельности характеризует индивида с точки зрения степени его социализации, меры освоения им существующих в окружающем мире систем и ценностей, своего места и роли в системах. В предпринятых исследованиях нас интересовал соци-ально-психологичсский аспект самосознания. Оно (самосознание) может быть адекватным объективной сущности человека, но может более или мопсе значительно отличаться от нес. Однако, независимо от степени совпадения самосознания и объективной сущности человека, императивы его практическому поведению, по нашим представлениям, задает именно самосознание.

В ходе исследования предполагалось проверить следующие основные гипотезы:

-

1. Типичная /ня человека структура самосознания может проявиться, если ему среди массы людей, от которых невозможно дифференцироваться по какому-либо критерию, в одинаково неопределенной для всех ситуации предложить ответить на вопрос, кто он такой.

-

2. В охарактеризованной ситуации послсдо-вательность актуализации в структурах памяти человека мыслей о собственных сущностных признаках будет отражать типичную для данного человека иерархию этих мыслей в обычных жизненных ситуациях.

-

3. Самосознание индивида как открытая система ид^й находится в динамическом равновесии, так что снижение роли одних идей влечет гиперболизацию роли других. Отсюда, например, у конкретного индивида гиперболизация роли идей о национальной принадлежности может повлечь снижение роли других идей — компонентов самосознания.

Методика исследования

Выдвинутые гипотезы проверялись на двух случайных выборках из 274 сотрудников ОВД в возрасте 25-45 лет, работающих и проживающих в республиках Северо-Кавказского региона. Среди испытуемых были ПО человек русской национальности. 64 — кабардинской, 40 — балкарской; 12 —-абазинской,адыгейской, черкесской; 15 — осетинской; 16 — ингушской; 7 — карачаевской; 10 — аварской, кумыкской.

Для получения информации использовался комплекс взаимосвязанных методических приемов и процедур.

Испытуемые письменно отвечали на вопрос “Кто Вы такой (такая)?" до тех пор, пока нс исчерпают свои ответы на данный вопрос. Ответы излагались в той последовательности, в которой “приходили на ум". Затем они же указывали свою национальность и излагали все доводы-основания, по которым относят себя к данной национальности. Опросы приурочивались к учебным сборам и проводились с группами в несколько десятков человек, чем и обеспечивались оговоренные выше условия анонимности и неопределенности ситуации.

Поскольку информация, полученная от ис-пытуемых в форме свободных высказываний, ха-рактсризовалась широким разнообразием лексического (словесного) оформления одних и тех же в сущности понятий, она была подвергнута семантическому (смысловому) анализу и обобщению.

Полученные результаты, их интерпретация и обсуждение

-

1. Поведение испытуемых в ходе опросов и полученные результаты в целом подтвердили, что с помощью сравнительно простой методической процедуры можно получить информацию о рассматриваемой сфере психики — самосознании.

Признаки, которыми испытуемые характеризую! свою сугцность, после семантического обобщения выглядят следующим образом:

-

1. Фамилия.

-

2. Имя.

-

3. Отчество.

-

4. Национальность.

-

5. Пои.

-

6. Возраст. 4

-

7. Род занятий.

-

8. Статус в системе родственных отношений.

-

9. Статус среди сверстников.

-

10. Биосоциальная сущность.

-

11. Гражданство.

-

12. Верноподданническое отношение (к родителям, народу, Родине).

-

13. Профессия (в прошлом, настоящем, будущем).

-

14. Пристрастия, любительские занятия, увлечения.

-

15. Принадлежность к расе.

-

16. Место жительства.

-

17. П{юзвищс.

-

19. Знак по гороскопу.

-

19. Исповедуемая религия.

-

2') . Статус в обществе.

-

21. Специальность, квалификация, образование.

-

22. Состояние здоровья.

-

23. Мечты, цели, планы, желания.

-

24. Социальное происхождение.

-

25. Убеждения, кредо, принципы.

-

26. Особенности внешности, конституции тела.

-

27. Политические взгляды.

-

28. Партийность.

-

29. Отношение к работе.

Приведенный перечень признаков предс тавляет собой своего рода координатную сеть, в которой самоопределяются всемспытусмые. Объек-тивне* каждый испытуемый мог “увидеть" себя в каждой клетке координатной сети, а некоторые — ^с за се пределами (например, в сис теме отношений собственности — домовладелец, владелец автомобиля и т.п.). Однако этого никогда нс наблюдается, и в случаях самого широкого, многостороннего самоопределения испытуемые называют нс более 13 признаков, в чем, очевидно, проявляется феномен существенного несовпадения самосознания человека с тем, кем он является объективно.

Далеко нс все представленные в обществе и вполне доступные ценности, прежде всего духовные, освоены и подавляющей частью испытуемых. Единичность фактов самоопределения по признаку причастности к осваиваемым при жизни ценностям, таким, как мечты, штаны, цели, желания; политические взгляды, религия, статус в обществе; специальность, квалификация, образование — свидетельствует о бедности, узости духовной сферы самосознания подавляющей части испытуемых.

Следует отметить, что испытуемые состоят только в одном — российском (федеральном) гражданстве. Испытуемые русской национальности и часть испытуемых иных национальностей называют себя гражданами Российской Федерации. Другая же часть (около 20% из числа самоопределившихся по признаку гражданства) — кабардинцы, балкарцы, ингуши, осетины, аварцы осознают себя гражданами либо только своей республики, либо России и своей республики. Некоторые испытуемые называют себя просто “|ражданами", не указывая государства, в подданстве которого состоят, и наряду с этим у них фигурируют самоопределения типа “сын своего народа’*, “дочь своего народа". Встречаются и такие самоопределения, как "гражданин СССР", “простой советский гражданин". Эти явления можно интерпретировать по-разному: как ностальгию по прошлому, анахронизм мышления, юридическое невежество, но так или иначе, в са мосознании значительной часта испытуемых сотрудников ОВД идея о двойном гражданстве присутствует де-факто, независимо от того, как будет решен этот вопрос в юридическом плане.

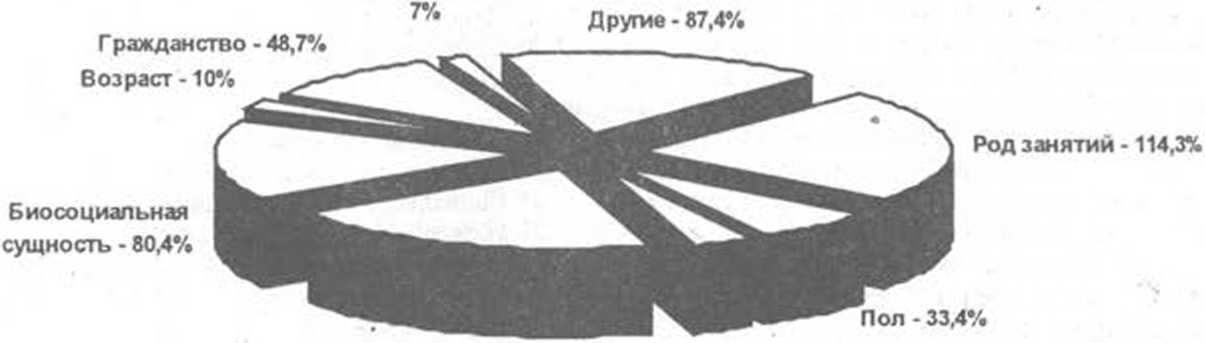

По нашим представлениям, человек, избирая линию поведения в конкретной жизненной ситуации, далеко нс всегда “выслушивает" голоса всех аспектов своего самосознания. Мысли индивида, составляющие различные аспекты самосознания. отличаются привычной (типичной) для него интенсивностью и очередностью актуализации. Это означает, в частности, что поведение человека, будучи ролевым, далеко нс всегда является профессионально-ролевым (рис. 1).

Говоря иначе, человек ведет себя в известной зависимости от ожиданий (Экспсктаций) окружающих людей, связанных с его профессией, но вовсе нс находится в плену у этих ожиданий. Нельзя абсолютизировать и представления о си-туативности поведения человека.

Практический взгляд сплошь и рядом обнаруживает многочисленные примеры того, когда поведение человека разворачивается нс так, как, но мнению наблюдателя, диктуется жизненной ситуацией.

Конечно^ поведение, развернутое аспектом самосознания, который “привык" занимать сферу внимания в первую очередь, может затем корректироваться (и в таких случаях говорят: человек одумался, опомнился), но может продолжаться более или менее длительное время со всеми вытекающими отсюда последствиями.

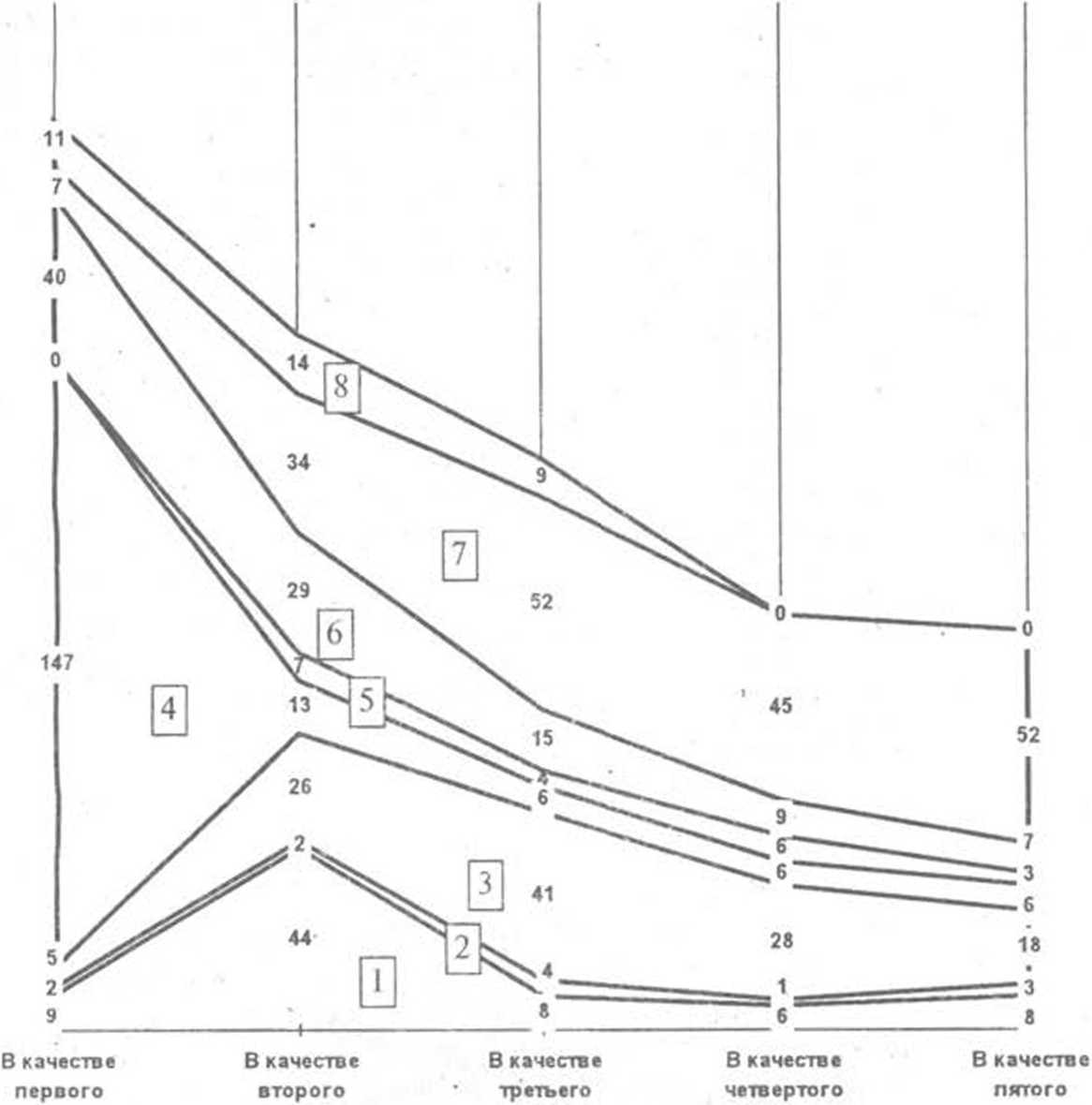

Вторая из выдвинутых нами гипотез основывалась на таких концептуальных соображениях. В эксперименте у испытуемых актуализировалось разнос число мыслей (от одной до тринадцати) о собственных сущностных признаках, но обобщению подвергнута последовательность первых

Национальность -

Статус в системе родственных отношении -100%

Фамилия, имя, отчество -15,6%

Рис.1. Структура самосознания сотрудников ОВД (обобщенная по веси выборке).

пяти, наиболее информативных, с нашей точки зрения (рис.2).

И целом полученную картину можно характеризовать следующим образом. Подавляющая часть (63.9%) испытуемых осознает себя в первую очередь в своей общечеловеческой сущности, и это позволяет ожидать, что их поведение в обычных жизненных ситуациях будет строиться, прежде всего, в соответствии с императивами общечеловеческих норм и правил. (Вспомним пресловутую фразу: “Ты кто, человек или милиционер?”).

Следующая по численности фуппа испытуемых отличается преимущественно гражданским саморпрсдсленисм, с теми оговорками, которые

1 — Пол

— Возраст

— Гражданство

— Род занятий

— Фамилия, имя. отчество

Рис.2. Очередность актуализации признаков компонентов самосознания у испытуемых.

2 — Национальность

- Статус в системе родственных отношений

4 - Биосоциальная сущность

изложены выше. Мы полагаем, что проявленная здесь частью испытуемых форма осознавания своего подданства характеризует их самосознание скорее как национальное, чем гражданское.

Структура очередности мыслей-компбненгов самосознания в целом по выборке выглядит следующим образом (%):

-

— биосоциальная сущность (63,9);

-

— гражданство (17,4);

-

— фамилия, имя, отчество (5,0);

-

— принадлежность к полу (4.0);

-

— род занятий (3,0);

-

— статус в системе родственных отношений (2.1);

-

— национальность (0,8).

Гипертрофированную "профессионализацию" самосознания проявили всего 7 испытуемых (3,0% от всей выборки). В целом же мысли о профессиональной принадлежности сдвинуты у подавляющей части испытуемых на задний план сознания. Они не "склонны" актуализироваться в первоочередном порядке, становятся объектом внимания в третью и последующие очереди. В рассматриваемом отношении они уступают нс только мыслям о биосоциальной сущности, гражданстве, но и мыслям о принадлежности к полу.

Обращает на себя внимание оттесненное! ь на задний план сознания испытуемых мыслей о национальной принадлежности. Они стали объектом внимания только у 7 % испытуемых, а в первоочередном порядке — только у 2 человек

В рамках постулата о том, что практическое поведение человека определяется структурой его самосознания, особый интерес представляет вопрос: что происходит с самосознанием индивида, если целенаправленно стимулируется (или провоцируется) актуализация одного из его аспектов (третья гипотеза). В принципе можно созда вать экспериментальные процедуры для целенаправленной актуализации любых аспектов самосознания испытуемых и отслеживать результаты, но в нашем исследовании отслеживались только результаты актуализации национального аспекта. К моменту постановки такой задачи мы уже располагали сведениями о структуре самосознания испытуемых (230 человек) в си туации, одинаково индифферентной для всех его аспектов, в том числе национального. Дчя получения ответа на интересующий нас вопрос было решено спровоцировать актуализацию национального аспекта самосознания у группы испытуемых, ранее не участвовавшей в эксперименте, и полученную информацию сопоставить с картиной самосознания в индифферентной ситуации. В зале, где проводилось совещание с сотрудниками органов внутренних дел разной национальности, после его окончания было предложено остаться липам конкретной национальности (это и было актом провоцированной актуализации национального аспекта их самосознания). Таковых оказалось 27 человек. Опрос этой группы дал следующую картину их актуального самосознания (рис.З).

В ситуации, заведомо актуализирующей национальный аспект самосознания, доля испытуемых. самоопределившихся по признаку национальной принадлежности, выросла с 7.0 до 52,0%. Одновременно доля испытуемых, самоопределившихся ни признаку гражданства, сократилась с 48,7 до 7,4%, по роду занятий — со 114,3 до 96.3%, по признаку пола — с 63,0 до 33,4%. Сузились компоненты самосознания, образуемые мыслями о собственной биосоциальной сущности (со 100 до 80,4%), и мыслями о других прижизненно приобретаемых признаках (с 87,4 до 40.7%).

_ Национальность -

Гражданство- ^ другу1е.40,7%

7,4/0 Возраст-0%

Биосоциальная сущность -100%

Род занятий -

96,3%

Пол-63,0%

Статус в системе ч Фамилия, имя, родственных ~ отчество - 15,0% отношении - 48,1%

Рис.З. Структура самосознания испытуемых сотрудников ОВД (спровоцирован национальный аспект).