Самостигматизация и уровни социальной адаптации пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении

Автор: Васильченко Кирилл Федорович, Дроздовский Юрий Викентьевич

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (98), 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработка принципов диагностики, реабилитации и профилактических мероприятий при первом психотическом эпизоде при шизофрении на основе оценки самостигматизации, адаптации и качества жизни пациентов. Материалы и методы. Выборка - 134 пациента, находящиеся в 2015-2017 гг. в отделении первого психотического эпизода БУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова». По нозологическому признаку сформированы 3 группы: F20.016, F.20.096, F25. Основные методы: клинико-психопатологический, психометрический, статистический. В работе исследована связь самостигматизации и уровней адаптации пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении. Обнаружено статистически значимое различие показателей внутренней стигмы среди пациентов с разными типами адаптации. В сравнении с уровнем клинической адаптации значимая связь стигмы выявлена с уровнем социальной адаптации.

Первый психотический эпизод, шизсфрнии самостигматизация, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/142212914

IDR: 142212914 | УДК: 616.895.8:615.015:615.832.9 | DOI: 10.26617/1810-3111-2018-1(98)-30-35

Текст научной статьи Самостигматизация и уровни социальной адаптации пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении

Вопрос лечения пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении в течение длительного времени сохраняет высокую актуальность [1]. Современные методы персонализированной психофармакологической помощи открывают пациентам возможность полноценного взаимодействия с социумом [2]. Однако бытующие в обществе негативные стереотипы о психически больных по-прежнему оказывают влияние на социальную адаптацию последних [3].

Феномен, основанный на интернализации стереотипов о психических расстройствах и приводящий к социальной дезадаптации, получил название «самостигматизации» [4], более известной в западной литературе под термином «внутренняя стигма» (internalized stigma) [5].

В его структуре основное значение имеет переживание пациентом собственной несостоятельности по сравнению с окружающими [6]. Чтобы сохранить адекватный уровень социального функционирования, необходимо внедрять оптимальные реабилитационные мероприятия именно на ранних этапах заболевания, когда психопатологические процессы сохраняют свою пластичность [6].

Изучение самостигматизации у психически больных представляется весьма актуальной темой [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. Вместе с тем ограничено число исследований внутренней стигмы в контингенте пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении в контексте их социальной и клинической адаптации [14, 15, 16, 17, 18, 19].

Целью настоящего исследования является разработка принципов диагностики, реабилитации и профилактических мероприятий у пациентов, перенесших первый психотический эпизод при шизофрении, на основе оценки их самостигматизации, адаптации и качества жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на базе отделения первого психотического эпизода БУЗ Омской области «Клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Солодникова». В выборку были включены 134 пациента, находящиеся в отделении в период 2015– 2017 гг. Работа проведена согласно протоколу, одобренному биоэтическим комитетом ОмГМУ. Все пациенты подписали информированное добровольное согласие на участие в данном исследовании.

Критериями включения в исследование явились следующие факторы: наличие установленного диагноза шизофрении согласно МКБ-10; не более 3 госпитализаций в анамнезе; длительность заболевания не более 5 лет; наличие переживаний стигмати-зационного характера. Пациенты, не соответствующие указанным критериям, в исследование не включались.

По гендерному признаку выборка распределилась следующим образом. На долю мужчин пришлось 45,5% (n=61), женщин – 54,5% (n=73). Медианы возраста в данных группах составили 24 (22,0– 29,5) и 30 (26,0–38,0) лет соответственно. Различия данного показателя в соответствии с медианным критерием являются статистически значимыми (p=0,001).

По нозологическому признаку все испытуемые были разделены на 3 группы: F20.016, F.20.096, F25. Наибольший объем в выборке занимают пациенты с периодом наблюдения менее 1 года (F20.096), что составляет 42,5% (п=57). Несколько меньшая доля пришлась на группу F20.016 (39,6%, n=53). Наименьшая часть испытуемых представлена когортой, относящейся к рубрике F25, которая занимает 17,9% (n=24) от общего числа.

Основными методами исследования явились клинико-психопатологический, психометрический, статистический. Количественная оценка психического статуса проводилась с помощью «Шкалы позитивных и негативных синдромов» PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). Для выявления, а также количественной оценки переживаний пациентом внутренней стигмы нами были использованы опросники для изучения самостигматизации: «Опросник по самостигматизации», разработанный на базе отдела изучения систем поддержки психического здоровья НЦПЗ РАМН [2, 8], а также русская версия шкалы ISMI (Internalized Stigma of Mental Illness) [20]. Последний инструмент прошел конвергентную валидизацию, в ходе которой установлены положительные сильные и средние корреляционные связи (p<0,01) между всеми конструктами указанного ранее и отечественного опросников. Изучение адаптации проводилось согласно методике, разработанной в НИИ психического здоровья Томского НИМЦ [16]. В дополнение к этому для оценки социального функционирования нами использована шкала «Личного и социального функционирования» – PSP (Personal and Social Performance) [22].

Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением пакета ПО SPSS Statistics (версия 23.0). Для независимых выборок при распределении, отличающемся от нормального, значимость различий определялась с использованием непараметрических методов и вычислением медианы и квартилей – Me (Q1-Q3)).

Основным инструментом исследования являлась разработанная нами «Базисная карта пациента с первым психотическим эпизодом при шизофрении (изучение самостигматизации)».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В проведенном нами исследовании было определено значение медианы самостигматизации во всей выборке пациентов, что составило 53,5 (29–97) балла. Примечательным оказался тот факт, что для групп, разделенных по нозологическому признаку, это значение различно. Так, у больных с впервые установленной параноидной шизофренией и периодом наблюдения менее 1 года (F20.096) медиана внутренней стигмы составила 67 (30,5–99,5) баллов. Для пациентов, уже имеющих стаж заболевания (F20.016), этот же показатель принял сравнительно меньшее значение – 56 (27–100,5) баллов. Говоря о пациентах с приступообразной шизофренией (F25), обращает на себя внимание наименьшая выраженность их самостигматизации по сравнению с вышеуказанными испытуемыми – 43 (20,5–76,75) балла. Сравнение полученных значений с помощью медианного критерия показало отсутствие статистически значимой разницы медиан стигмы между нозологическими группами (p=0,17).

Согласно «Опроснику по самостигматизации», структура изучаемого феномена неоднородна и представляет собой сочетание трех ее форм: аутопсихической, социореверсивной и компенсаторной. Нами изучена выраженность каждой из них как во всей выборке, так и в группах с разными диагнозами. Так, вся когорта испытуемых характеризовалась преобладанием в структуре стигмы аутопсихической формы, медиана которой составила 19 (9–33) баллов. Особенность данной формы, по мнению некоторых исследователей [23], заключается в том, что она входит в структуру депрессивного синдрома у пациентов с первым психотическим эпизодом и связана с фиксацией пациента на своем заболевании, беспомощности. Данную гипотезу подтверждают результаты корреляционного анализа, полученные в нашем исследовании: выявлена корреляционная связь аутопсихической формы и выраженности депрессии по шкале PANSS (τ=0,202, р=0,001). Таким образом, мы считаем, что преобладание указанной формы самостигматизации во всей выборке пациентов обусловлено большей долей впервые заболевших. Медиана компенсаторной формы среди всех участников исследования составила 18,5 (10–26) балла, социореверсивной – 17,5 (7–38) балла.

Результаты дальнейшего изучения количественных показателей всех трех форм внутренней стигмы в нозологических группах не противоречат данным, полученным другими исследователями. В группе пациентов с периодом наблюдения менее 1 года так же преобладала аутопсихическая форма, что составило 22 (11–33) балла. Медиана компенсаторной и социореверсивной форм, соответственно, приняла значения 21 (11,5–27,5) и 20 (6,5–38) баллов. С увеличением длительности заболевания данное соотношение было смещено в сторону социореверсивной формы. Так, в когорте F20.016 её медиана составила 21 (8–42), а компенсаторной формы – 18 (10–27) баллов. Анализируя стигму испытуемых с приступообразной шизофренией, нами так же было обнаружено смещение аналогичного соотношения в сторону со-циореверсивной формы. При этом различие её медиан среди названных категорий пациентов не является статистически значимым (p=0,192).

Методика оценки адаптации, предложенная Г.В. Логвинович, А.В. Семке [21], позволяет изучить уровни социальной и клинической адаптации, а также на основе их сочетания выделить 4 типа адаптации: интегративный, деструктивный, интра-вертный и экстравертный. Так, во всей выборке значительная часть была представлена испытуемыми с интегративным типом (83,5%, n=112). Наименьший объем равномерно распределился между двумя группами: деструктивным (4,5%, n=6) и интравертным

(4,5%, n=6) типами. В сравнении с последними несколько больший объем занимала когорта пациентов с экстравертным типом адаптации (7,5%, n=10).

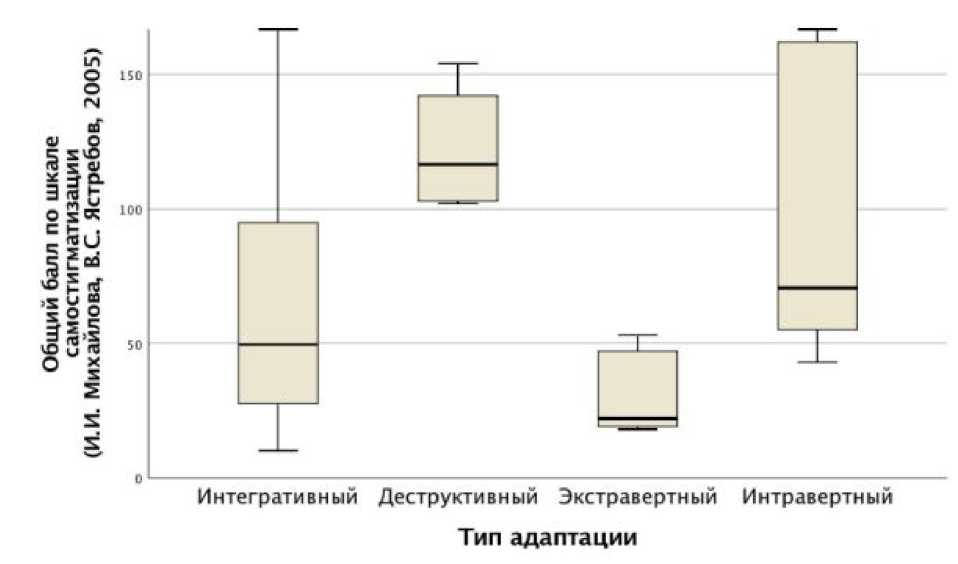

В сформированных таким образом четырех группах пациентов с разными типами адаптации было показано статистически значимое (p<0,01) различие медиан общего балла стигмы (рис. 1).

Рисунок 1. Общий балл по шкале самостигматизации (Михайлова И.И., Ястребов В.С., 2005) в группах пациентов с разным типом адаптации – Me (Q1–Q3)

П р и м еч а н и е. p<0,01 – Уровень статистической значимости различий показателя при сравнении групп между собой.

В когорте испытуемых с интегративным типом адаптации медиана общего балла самостигматиза-ции составила 49,5 (26,75–95). В этой группе преобладала компенсаторная форма внутренней стигмы, медиана которой составила 18 (9–24,75) баллов. Аутопсихическая форма имела несколько меньшую выраженность – 17 (9–30) баллов. Медиана социо-реверсивной формы в данной когорте пациентов имела наименьшее значение – 15 (6–37,75) баллов. С учетом описанных результатов в исследуемой группе можно предположить наличие связи между показателями стигмы и сочетанием компенсированных клинического и социального уровней адаптации. Таким образом, преобладание компенсаторной формы самостигматизации среди испытуемых с интегративным типом адаптации может быть связано с небольшой длительностью заболевания и, как следствие, с сохраняющейся пластичностью психопатологических процессов.

Известно, что для деструктивного типа адаптации характерно сочетание декомпенсированных клинического и социального уровней. В этой когорте медиана общего балла составила 116,5 (102,75– 145). При этом более высокое значение приняла медиана социореверсивной формы самостигматизации – 47,5 (41,75–64,5) балла. Медиана аутопсихической формы среди испытуемых в этой же группе пациентов составила 41 (35,75–43,25) балл. Значительно меньший показатель среди пациентов с деструктив- ным типом адаптации был выявлен при компенсаторной форме стигмы – 28,5 (26–39,75) балла.

В когорте больных с интравертным типом адаптации, характеризующимся сочетанием декомпенсированного клинического и компенсированного социального уровней, так же было выявлено преобладание социореверсивной формы – 12 (9,5–17,25) баллов. Однако, в отличие от предыдущей группы, наименьшее значение определено наличием аутопсихической формы – 2 (0–27,5) балла. Медиана компенсаторной формы самостигматизации составила 9,5 (0–12,75) балла.

Иной результат был получен в группе пациентов с экстравертным типом адаптации, представленным сочетанием компенсированного клинического и декомпенсированного социального уровней. Здесь медианы аутопсихической и социореверсивной форм самостигматизации имели сравнительное одинаковое значение – 25 (18,75–49,25) и 25 (12,5–68,75) баллов соответственно. Отличающимся от указанных значений являлся полученный результат для компенсаторной формы – 22 (18,75–40,25) балла.

Для дальнейшего анализа полученных результатов нами оценивалась связь клинических и социальных уровней адаптации, самостигматизации и её конструктов. Так, корреляционный анализ Кендалла показал отсутствие статистически значимой связи между общим баллом самостигматизации и уровнями клинической адаптации (τ=0,022, p=0,738). Вме- сте с тем была выявлена слабая положительная корреляция между уровнями социальной адаптации и общим баллом самостигматизации среди испытуемых во всей выборке (τ=0,169, p=0,008). Отмечено отсутствие статистически значимой связи между уровнями социальной адаптации и компенсаторной формой стигмы (τ=0,106, p=0,102), что может быть объяснено принятием пациентом роли психически больного, оценкой места в социуме с учетом новой идентичности и формированием в соответствии с этим алгоритмов социального функционирования, стремясь сохранить прежнюю адаптацию в обществе. В отличие от компенсаторной, в случае с аутопсихической (τ=0,151, p=0,019) и социореверсивной (τ=0,222, p=0,001) формами нельзя исключить их влияние на социальную адаптацию.

С целью уточнения механизмов взаимосвязи и взаимовлияния изучаемых параметров нами был проведен корреляционный анализ между девятью субсферами внутренней стигмы в соответствии с отечественным опросником, пятью субсферами шкалы ISMI, а также уровнями социальной адапта-циии [21] (табл.1).

Таблица 1

Корреляционный анализ Кендалла величин компонентов самостигматизации и уровней социальной адаптации

|

Компоненты самостигматизации, оцененные в баллах согласно опроснику |

Социальный уровень адаптации по ранговой шкале |

|

|

τ |

p |

|

|

1. Переоценка самореализации |

0,188 |

0,004* |

|

2. Нарушение Я-идентичности |

0,201 |

0,002* |

|

3. Готовность категории «психически больных» в сфере трудовой адаптации |

0,050 |

0,45 |

|

4. Деидентификация от окружающих в социальной сфере |

0,219 |

0,001* |

|

5. Дистанцирование от психически больных в сфере внутренней активности |

0,112 |

0,089 |

|

6. Готовность к дистанцированию от психически больных в социальной сфере |

0,077 |

0,244 |

|

7. Переоценка внутренней активности |

0,123 |

0,058 |

|

8. Принятие роли психически больного в сфере самореализации |

0,230 |

0,001* |

|

9. Зеркальное «Я психически больного» в сфере внутренней активности |

0,216 |

0,002* |

Примечание. * – Уровень статистической значимости.

Как представлено в таблице 1, уровни социальной адаптации обнаруживают слабую положительную статистически значимую корреляционную связь с компонентами самостигматизации 1, 2, 4, 8, 9. Тот же изучаемый параметр при использовании шкалы ISMI обнаружил связь только с субcферой «Согласие со стереотипами» (Stereotype Endorsement) (τ=0,333, p=0,001).

При проведении анализа результатов измерения социального функционирования по шкале PSP нами так же обнаружен ряд статистически значимых связей с некоторыми конструктами внутренний стигмы. Так, из трех форм стигмы слабая положительная связь выявлена только в отношении социореверсив-ной формы (τ=0,144, p=0,025), что обусловлено корреляцией с компонентами самостигматизации 2 (τ=0,188, p=0,004) и 8 (τ =0,145, p=0,028).

ВЫВОДЫ

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о более значимой связи самостигматиза-ции с уровнем социальной адаптации, чем клинической. Кроме того, мы установили, что соотношение компонентов внутренней стигмы между группами пациентов с разными типами адаптации значимо отличается в каждой из них. Таким образом, полученные данные позволяют разработать новые формы реабилитационных программ для пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении с опорой на организацию дестигматизационных мероприятий. В связи с этим общий балл самостигма-тизации и выраженность её форм могут служить индикатором адаптации и функционирования пациентов в обществе

Список литературы Самостигматизация и уровни социальной адаптации пациентов с первым психотическим эпизодом при шизофрении

- Петрова Н.Н., Воинкова Е.Е. Особенности когнитивного функционирования у пациентов с первым психотическим эпизодом, получавших терапию антипсихотиками I и II поколения. Психиатрия и психофармакотерапия. 2015; 17 (4): 15-18.

- Михайлова И.И. Самостигматизация психически больных: автореф. дис.. к.м.н. Томск, 2005: 23.

- Ениколопов С.Н. Стигматизация и проблема психического здоровья. Медицинская (клиническая) психология: традиции и перспективы (к 85-летию Юрия Федоровича Полякова). М., 2013: 109-121.

- Phelan Jo, Bruce Link, John F. Dovidio. Stigma and Prejudice: One Animal or Two? Social Science and Medicine. 2008; 67 (3): 358-67 DOI: 10.1016/j.socscimed.2008.03.022

- Livingston J.D., Boyd J.E. Correlates and consequences of internalized stigma for people living with mental illness: a systematic review and meta-analysis. Soc Sci Med. 2010; 71(12): 2150-61 DOI: 10.1016/j.socscimed.2010.09.030

- Ким А.С., Черапкин Е.С., Полетаев В.В. Самостигматизация как личностно-средовой феномен. Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2014; 14 (10): 134-136.

- Гурович И.Я., Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А. Психосоциальная терапия и психосоциальная реабилитация психически больных. Рос. психиатр. журнал. 2006; 2: 61-64.

- Ястребов В.С., Ениколопов С.Н., Михайлова И.И. Самостигматизация больных при основных психических заболеваниях. Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2005; 105 (11): 50-54.

- Тараканова Е.А., Оруджев Н.Я. Самостигматизация и качество жизни при шизофрении: корреляционные взаимоотношения. Дальневосточный медицинский журнал. 2010; 2: 78-80.

- Солоненко А.В., Янова О.А. Стигматизация родственников и повторные госпитализации пациентов с первым психотическим эпизодом. Психология. Экономика. Право. 2012; 1: 44-51.

- Положий Б.С., Руженкова В.В. Стигматизация и самостигматизация больных шизофренией и шизоаффективным расстройством с суицидальным поведением. Научные ведомости БелГУ. Серия: Медицина. Фармация. 2015; 4 (201-29): 49-56.

- Jie Lia, Yang-Bo Guoa, Yuan-Guang Huanga, Jing-Wen Liua, Wen Chenb, Xiang-Yang Zhangc, Sara Evans-Lackod, Graham Thornicrofte. Stigma and discrimination experienced by people with schizophrenia living in the community in Guangzhou, China. Psychiatry Research. 2017; 255: 225-231 DOI: 10.1016/j.psychres.2017.05.040

- Оруджев Н.Я., Тараканова Е.А. Биопсихосоциальная концепция, качество жизни и реабилитация больных шизофренией. Казанский медицинский журнал. 2010; 91 (2): 264-267.

- Корнетова Е.Г., Семке А.В. К проблеме терапии первого психотического эпизода. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009; 4 (55): 17-19.

- Семке А.В., Ветлугина Т.П., Иванова С.А., Рахмазова Л.Д., Гуткевич Е.В., Лобачева О.А., Корнетова Е.Г. Биопсихосоциальные основы и адаптационно-компенсаторные механизмы шизофрении в регионе Сибири. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2009; 5 (56): 15-20.

- Семке А.В., Рахмазова Л.Д., Лобачева О.А., Иванова С.А., Гуткевич Е.В. Клинические и биологические факторы формирования адаптации больных шизофренией. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2006; 3 (42): 17-21.

- Дмитриева Е.Г., Даниленко О.А., Корнетова Е.Г., Семке А.В., Лобачева О.А., Гуткевич Е.В., Каткова М.Н. Комплаенс и его влияние на адаптацию пациентов с шизофренией. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2014; 3 (84): 18-23.

- Овчинников А.А., Жданок Д.Н. Диагностические подходы к оценке дефицита социальных коммуникаций при параноидной шизофрении. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 1 (76): 86-89.

- Семке А.В., Микилев Ф.Ф. Клинико-социальные характеристики пациентов, страдающих расстройствами шизофренического спектра с ипохондрической симптоматикой. Сибирский вестник психиатрии и наркологии. 2013; 5 (80): 40^3.

- Ritsher J.B., Otilingam P.G., Grajales M. Internalized stigma of mental illness: psychometric properties of a new measure. Psychiatry Research. 2003; 121: 31-49.

- Логвинович Г.В., Семке А.В. Первичные и вторичные нарушения адаптации при шизофрении. Томск; 1995: 216.

- Morosini P.L., Magliano L., Brambilla L., Ugolini S., Pioli R. Development, reliability and acceptability of a new version of the DSM-IV Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) to assess routine social functioning. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2000; 101: 323-329 DOI: 10.1034/j.1600-0447.2000.101004323.x

- Антохин Е.Ю., Будза В.Г., Горбунова М.В., Крюкова Е.М., Шлафер А.М., Сергеева Н.А. Структура психологической адаптации у больных шизофренией в зависимости от длительности заболевания. Уральский медицинский журнал. 2010; 1: 59-64.