Самостоятельная работа студентов в условиях дистанционного образования

Автор: Милованова Галина Викторовна

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 3 (27), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется связь самостоятельной работы, самостоятельности и самообразования, определяется их место в условиях дистанционного обучения, приводятся результаты экспериментального исследования готовности к осуществлению самостоятельной учебной деятельности в условиях обычного и дистанционного обучения.

Самостоятельная работа, самостоятельность, дистанционное обучение

Короткий адрес: https://sciup.org/14720835

IDR: 14720835 | УДК: 378.1

Текст научной статьи Самостоятельная работа студентов в условиях дистанционного образования

Сегодня мы уже можем с уверенностью утверждать, что наша цивилизация перешла на принципиально новую, информационную ступень развития, сформировалось так называемое инфогенное общество. Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий в конце прошлого и в начале нового века привело не только к техническим изменениям, но и к значительным переменам в социальной жизни. В изменившихся условиях успешным в профессиональной сфере становится тот, кто способен быстро перестроиться в соответствии со сменой технологий и требований рынка, т. е. тот, кто готов заниматься самообразованием всю жизнь. Новые условия жизни настоятельно требуют реализации концепции непрерывного образования.

Под непрерывным образованием принято понимать развитие образовательного потенциала личности в течение жизни на основе использования всей системы государственных и общественных институтов и в соответствии с потребностями личности и общества. Впервые идея о взаимосвязи всех ступеней образования прозвучала в выступлении П. Ленгранда на конференции ЮНЕСКО в 1965 г. Было заявлено, что человек является центром всех образовательных начал и общество должно создавать условия для реализации его способностей на протяжении всей его жизни. В 1972 г. был заслушан доклад комиссии ЮНЕСКО на тему «Учиться, чтобы быть», после этого идея непрерывного образования стала основой для принципиальных изменений в образовании. Окончательно эта идея была оформлена в

2000 г., когда Европейский Совет утвердил положение о том, что успешный переход к экономике знаний должен сопровождаться переходом к концепции обучения в течение жизни. Результатом исследований на правительственном уровне стало следующее определение. Обучение в течение жизни – всесторонне направленная обучающая деятельность, осуществляемая на постоянной основе с целью повышения уровня знаний, навыков и профессиональной компетенции [6, с. 69].

Первоначально целью непрерывного образования являлась либо компенсация недоработок в предшествующей профессиональной подготовке, либо пополнение знаний в связи с новыми требованиями науки и профессии. Сегодня непрерывное образование рассматривается в более широком смысле. Образование устремлено в будущее и ориентировано на перспективное развитие общества и практики. Центральной идеей непрерывного образования является развитие человека как личности, субъекта профессиональной деятельности и общения на протяжении всей его жизни. Поэтому в современном понимании непрерывное образование – индивидуализированное по направленности, времени и темпам образование, которое предоставляет каждому право и возможность для реализации собственной образовательной программы. Такое образование становится залогом дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста, индивидуальной программы пополнения знаний, выработки умений, закрепления навыков и приобретения современных про- фессиональных компетенций в течение всей жизни.

Внедрение компьютерных технологий позволило в рамках концепции непрерывного образования широко использовать дистанционное обучение. В феврале 2012 г. были приняты поправки в Закон РФ «Об образовании» в части применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [8]. Дистанционная форма получения знаний сформировалась, в некотором роде, на основе заочного обучения. В отличие от него дистанционное обучение более демократично, оно еще в большей мере предполагает реализацию принципа самостоятельного получения знаний. Дистанционное обучение базируется на таких принципах, как гибкость, модульность, параллельность, дальнодействие, массовость, рентабельность и социальность [1, с. 488].

Главной целью дистанционного образования является получение знаний, как общетеоретических, так и профессиональных, по выбранному направлению с помощью технических средств, которые позволяют передавать учебную информацию при дистанционном удалении слушателей от преподавателя. При этом необходимо отметить, что не по всем направлениям такая форма подготовки возможна. При отборе направлений для дистанционного обучения следует ориентироваться на Приказ Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается» [7, с. 1].

Государственные образовательные стандарты последних поколений предусматривают сокращение доли аудиторных занятий в общем объеме времени и увеличение бюджета времени, отводимого на самостоятельную работу. В случае дистанционного обучения эта тенденция проявляется еще заметнее, поэтому результативное дистанционное образование невозможно без наличия у обучаемых навыков самостоятельной работы и готовности к самообразованию.

Самостоятельность в учении выступает в виде свойства личности, которое, сформировавшись однажды, становится ведущим фактором достижения успехов в учебной и профессиональной деятельности. Самостоятельность следует понимать как само-активность, при которой ранее достигнутые уровни развития становятся базой для осуществления более высоких ее проявлений. Одним из факторов формирования самостоятельности выступает самостоятельная работа, а самостоятельность, в свою очередь, является условием успешного в дальнейшем самообразовательного процесса.

Под самостоятельной работой студентов понимается такая форма их учебной деятельности, при которой процесс приобретения знаний и выработки умений и навыков осуществляется посредством сознательных умственных и физических действий обучающихся репродуктивного и творческого характера под контролем преподавателя, с необходимой коррекцией с его стороны, касающейся цели, организации, содержания и результатов работы.

Переход от информационного обучения к развивающему, дополнение традиционных форм обучения новыми несколько меняют роль преподавателя. Он остается важнейшим звеном образовательного процесса, но с внедрением дистанционных образовательных технологий видоизменяется структура его профессиональной деятельности [3, с. 116]. Преподаватель приобретает статус консультанта, который планирует, организует, оценивает и контролирует самостоятельную деятельность студентов. Педагогическая поддержка при этом направлена на развитие индивидуальности обучаемого, раскрытие его умений и способностей в процессе педагогического взаимодействия. Главными факторами педагогической помощи выступают создание творческой образовательной среды и совместная творческая деятельность преподавателей и студентов. Следовательно, преподаватель должен всегда уметь создавать такую ситуацию, которая побуждает студента к самостоятельному творческому поиску, при этом своевременная, но ненавязчивая педагогическая поддержка выступает залогом успеха обучаемого в самостоятельном решении поставленных задач.

Главное отличие самостоятельной работы от самообразования заключается в том, что самостоятельная работа служит, главным образом, определенным образовательным целям – усвоению определенных знаний, выработке умений и навыков, формированию способов деятельности, предусмотренных содержанием образовательных программ и составляющих основу подготовки специалиста. Самообразование – добровольная деятельность, нацеленная на получение знаний в процессе самостоятельной работы без помощи преподавателя, которая невозможна, если у студентов не сформированы первоначальный опыт познавательной деятельности, потребность к ней и эмоционально-волевые качества. Успешность самообразования напрямую зависит от уровня сформированно-сти самостоятельности. Обучение студентов технике самообразования происходит в ходе образовательного процесса, обязательным элементом которого является самостоятельная работа. Для того чтобы потенциал самостоятельной работы студентов максимально использовался для развития у них готовности к самообразованию, необходимо при организации самостоятельной работы создать такие условия, в которых эти два вида деятельности применительно к личности студента имели как можно больше точек соприкосновения. Это прежде всего мотивационная сфера, познавательная и творческая деятельность.

В случае дистанционного образования мотивационная составляющая выражена достаточно сильно, так как выбор такой формы обучения уже предполагает понимание необходимости много работать самостоятельно. Успешная познавательная и творческая деятельность просто невозможны без тщательно организованной самостоятельной работы, в ходе которой преподаватель планирует и организует обучение слушателей, консультирует их в процессе изучения материала, контролирует выполнение заданий и тестов.

Одним из условий, определяющих эффективность самостоятельной работы, является знание того, как надо работать. Взяв за основу пятикомпонентную структуру деятельности Н. В. Кузьминой, можно разделить умения и навыки самостоятельной работы студентов на пять блоков: гностические, проектировочные, конструктивные, организационные и коммуникативные [2, с. 16].

К гностическим умениям следует отнести умения, связанные с процессом изучения и усвоения учебного материала. Это прежде всего умение использовать различные поисковые системы, умение анализировать источники учебной информации, выделять связи между рассматриваемыми явлениями, изображать их графически, обобщать и критически воспринимать предлагаемый материал, находить в нем противоречия.

Проектировочный блок составляют умения целеполагания и проектирования целей самостоятельной деятельности. К ним можно отнести умения формулировать цели и выбирать темп самостоятельной работы на разных этапах изучения дисциплины; умения формулировать, к каким результатам и с помощью каких приемов самообразования можно достичь поставленных целей; умение разбить всю работу на отдельные этапы и спланировать каждый из них.

Конструктивные умения – умения определять содержание, логику, последовательность выполнения различных видов самостоятельной учебной работы. Основные из них – это умения конспектировать кратко, выделяя главное в прочитанном или услышанном материале, составлять план реферата или выступления на вебинаре, делать выводы на основании своего или прослушанного выступления, соблюдать технические требования к оформлению материала, его пересылке по электронной почте и размещению в сети Интернет.

В организационный блок выделены умения осуществлять, сформулированные в процессах проектирования и конструирования учебной деятельности цели и планы. Это умение организовывать свое время, рабочее место, полученную информацию, организовывать самостоятельную деятельность так, чтобы приобретенные умения и навыки можно было использовать в дальнейшем в процессе профессиональной деятельности.

Коммуникативные умения – способность личности создавать и реализовывать коммуникативные отношения в условиях самостоятельной работы. Например, умение формулировать и высказывать оценочные суждения, аргументируя их, умение задавать вопросы во время вебинара как в устной форме, так и используя специфические для

Таблица

Распределение уровней сформированности умений самостоятельной работы на разных формах обучения, % от числа опрошенных

|

Умения |

I курс |

Дистанционное обучение |

||||

|

низ. |

сред. |

выс. |

низ |

сред. |

выс. |

|

|

Гностические |

5 |

58 |

37 |

0 |

5 |

95 |

|

Проектировочные |

3 |

49 |

48 |

0 |

39 |

61 |

|

Конструктивные |

7 |

47 |

46 |

0 |

23 |

77 |

|

Организационные |

10 |

49 |

41 |

0 |

17 |

83 |

|

Коммуникативные |

3 |

37 |

60 |

0 |

23 |

77 |

сети Интернет символы общения для передачи «живой» речи на экране, умение выстраивать систему взаимоотношений с дистанционными педагогами, координаторами и с другими слушателями.

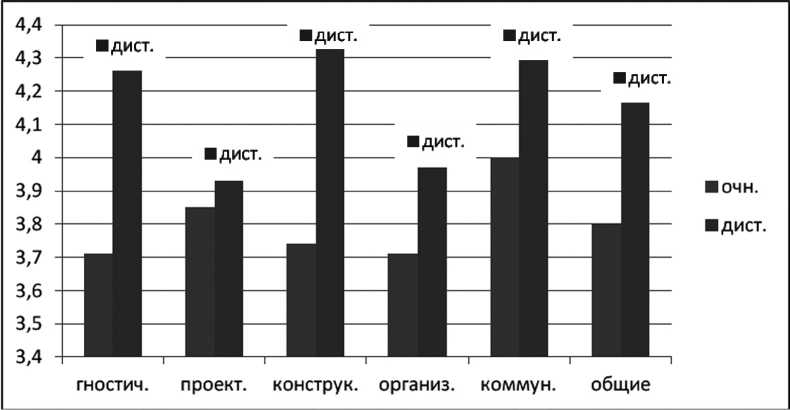

Для определения уровня сформированно-сти умений самостоятельной работы студентам очной и дистанционной форм обучения предлагалась анкета, в которой им необходимо было оценить себя по 5-балльной шкале. На основании среднего балла по всем умениям и по каждому блоку в отдельности было выделено три уровня сформированности умений самостоятельной работы: низкий (2– 2,9 балла), средний (3–3,9 балла) и высокий (4–5 баллов).

Исследование показало, что, согласно са-мооценочным суждениям студентов, на очной форме обучения умения самостоятельной работы сформированы в основном на среднем уровне, при этом представлен как низкий уровень, так и высокий. У студентов дистанционной формы обучения умения сформированы только на среднем и высоком уровнях, с заметным преобладанием высокого.

В процентном выражении распределение уровней сформированности умений самостоятельной работы по блокам у студентов I курса очной и дистанционной форм обучения представлено в таблице.

Сравнительный анализ показывает, что умения самостоятельной работы, как по отдельным блокам, так и в целом, у студентов дистанционной формы обучения сформированы лучше. Это можно объяснить тем, что, выбирая дистанционную форму получения образования, слушатели осознают, какие объемы самостоятельной работы их ожидают, они имеют высокую мотивацию и готовность к самостоятельному овладению знаниями.

Уровни сформированности умений самостоятельной работы в целом и по отдельным блокам у студентов I курса очной и дистанционной форм обучения представлены на рисунке.

Видно, что у студентов очной формы все умения за исключением коммуникативных сформированы на среднем уровне. Этот факт вполне объясним, поскольку большая часть современного студенчества редко испытывает проблемы в общении, особенно посредством коммуникационных служб. По мнению студентов, они умеют задавать вопросы и преподавателям, и однокурсникам, умеют высказывать свое отношение к тем или иным фактам, но при этом часто затрудняются в формулировке оценочных суждений и их аргументации.

У слушателей дистанционной формы обучения все блоки умений, кроме проектировочных и организационных, сформированы на высшем уровне. Особенно сложно, по мнению слушателей дистанционной формы обучения, среди проектировочных умений им дается умение разбить всю работу на этапы и спланировать каждый из них. В организационном блоке они затрудняются с умением организовывать самостоятельную деятельность с целью приобретения умений и навыков, необходимых для будущей профессии. Необходимо отметить, что, несмотря на высокий уровень сформированности коммуникативных умений, студенты отме-

Рис. Уровни сформированности умений самостоятельной работы в целом и по отдельным блокам у студентов I курса очной и дистанционной форм обучения

чают, что испытывают некоторые сложности при общении через монитор компьютера.

Таким образом, при любой форме обучения самостоятельная работа остается незаменимым звеном образовательного процесса. Она готовит будущих специалистов к непрерывному образованию и его интеграции с самообразованием, вырабатывает самостоятельность, умение ориентироваться в потоке научной информации, формирует умение и культуру умственного труда.

В случае дистанционного обучения роль самостоятельной работы значительно возрастает. Широкое внедрение новых мультимедийных информационных технологий приводит к индивидуализации характера образования. Любое образование должно способствовать самореализации личности, но именно дистанционная его форма предоставляет для этого самые широкие возможности, позволяя учиться в удобное для слушателя время, совмещая обучение и трудовую деятельность. Чтобы быть эффективным, дистанционное обучение, с одной стороны, должно опираться на хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы, а с другой – именно такая форма организации обучения предполагает их дальнейшее развитие и становление самостоятельности как черты личности. Сегодня в условиях рыночной экономики знание превращается в основной общественный капитал, поэтому способность к обновлению имеющихся знаний, их практическому применению в измененных условиях становится важнейшей компетенцией современного специалиста.

Список литературы Самостоятельная работа студентов в условиях дистанционного образования

- Каримов К. А. Преимущества дистанционного образования в системе повышения квалификации педагогов/К. А. Каримов, К. Т. Уматалиева//Молодой ученый. -2012. -№ 11. -С. 487-489

- Кузьмина Н. В. Понятие «педагогической системы» и критерии ее оценки//Методы системного педагогического исследования/под. ред. Н. В. Кузьминой. -М.: Народное образование, 2002. -С. 7-52

- Ломовцева Н. В. Формирование готовности преподавателей вуза к использованию информационно-образовательной среды в своей деятельности // Н. В. Ломовцева, Е. В. Чубаркова, А. А. Карасик // Образование и наука. - 2013. - № 3 С. 111-120

- Милованова Г. В. Самостоятельная работа и самообразование -важные условия успешной профессиональной деятельности//Вестник Мордовского университета. -2009, № 2. -С. 151-156

- Милованова Г. В. Исследование готовности к осуществлению самостоятельной учебной деятельности студентов вуза в условиях интеграции образования/Г. В. Милованова, И. В. Харитонова//Интеграция образования. -2011, № 3. С. 33-38

- Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и социологические аспекты/А. Е. Карпухина, С. А. Беляков, В. С. Вахштайн . -М.: МАКС Пресс, 2006. -340 с

- Приказ Минобразования РФ от 26.12.97 п. 2662 «Об утверждении перечня направлений подготовки специалистов и специальностей, по которым получение высшего профессионального образования в заочной форме или в форме экстерната не допускается» -Режим доступа: http://www.referent.ru/1/7710. -Загл. с экрана

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 04.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» ст. 16, с. 2 -Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163992/?frame=1#p329. -Загл. с экрана