Самостоятельность следователя СК

Автор: Кушнерва К.Н.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 12 (30), 2017 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена особенностям работы следователя следственного комитета. Рассматриваются спорные вопросы процессуального положения главной фигуры уголовного судопроизводства - следователя.

Следователь, следственный комитет, процессуальная самостоятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/140270509

IDR: 140270509

Текст научной статьи Самостоятельность следователя СК

Следственный комитет Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 является самостоятельным правоохранительным органом, который включает специальные звания, материальное обеспечение, подследственность.

Согласно ст. 38 УПК РФ следователь - должностное лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу [1].

К основным полномочиям следователя, независимо от его принадлежности к тому или иному органу следствия, относятся (рис.1):

Основные полномочия следователя

у возбуждение уголовного дела в порядке, установленном УПК РФ;

принятие уголовного дела к своему производству или передача его руководителю следственного органа для направления по подследственности;

i самостоятельное направление хода расследования, принятие решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа;

дача органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК РФ, обязательных для исполнения письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получение содействия при их осуществлении;

обжалование с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном ч. 4 ст. 221, решения прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;

В современном уголовном процессе неотъемлемой частью статуса следователя является его процессуальная самостоятельность.

Процессуальная самостоятельность следователя раскрывается в двух смыслах.

В широком смысле понятие процессуальной самостоятельности следователя означает независимость внутри своего ведомства и в работе вне ведомства. Однако данное понятие не является достоверным, так как не соответствует действительности, потому что «зависимость следователя от руководителя следственного органа является свершившимся фактом».

В узком смысле процессуальная самостоятельность следователя – это отношение с другими участниками процесса, которые не входят в систему следственного аппарата.

Поводом для выделения следственного аппарата из системы прокуратуры, а затем и для создания Следственного комитета России послужило обеспечение самостоятельности следователя [2].

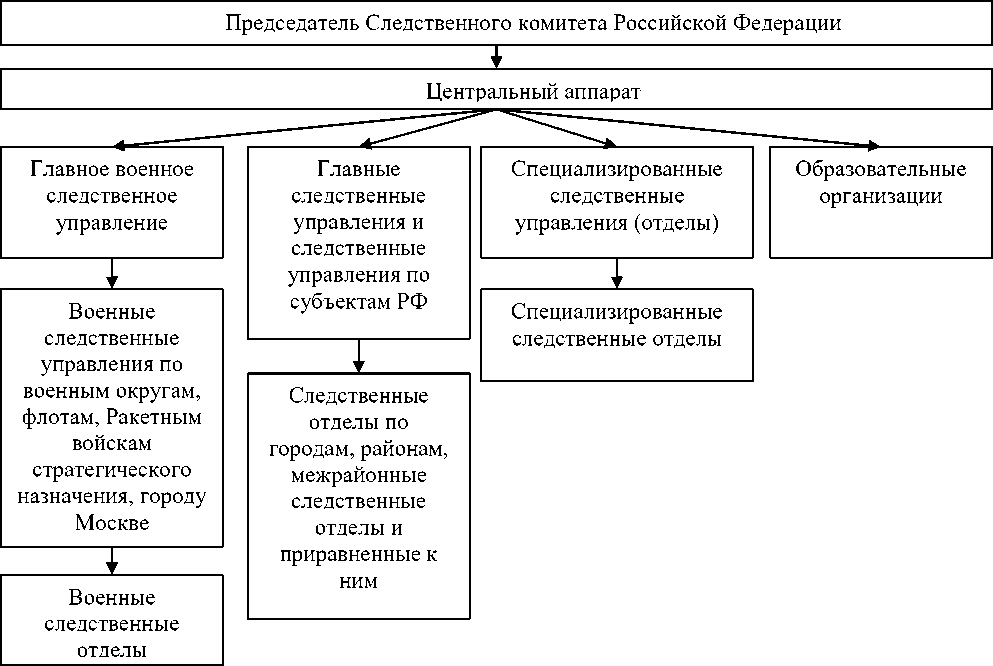

На рисунке 2 представлена структура Следственного комитета РФ.

Рисунок 2 – Структура Следственного комитета РФ

Законодательно принцип самостоятельности следователя закреплен в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно которому следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, получения судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

Следователь существует в условиях зависимости от иных лиц и органов. Однако не всякая зависимость представляется негативной. Это – первый фактор, на основе которого, как нам кажется, следует создавать формулу независимости следователя и о котором, как правило, забывают исследователи, занимающиеся данным вопросом.

Во-вторых, - это сфера независимости. Данная сфера предоставляет следователю возможность осуществлять расследование, самостоятельно направлять его ход, самостоятельно принимать уголовно-процессуальные решения.

В-третьих, представляется, что полная независимость субъекта, в рамках процессуальной деятельности, достаточно неоднозначное понятие. Даже если сформулировать правило о полном невмешательстве в деятельность следователя по расследованию преступлений, он не станет абсолютно независимым. Решения, которые принимаются следователем, не произвольны.

В-четвертых, процессуальная зависимость следователя определяется не только предписаниями права, но и общественно-социальными условиями. В жизни они тесно взаимосвязаны. Но для создания ограничений их влияния на следователя нужно использовать разные методы. Устранение негативного общественно-социального воздействия на следователя будет в большей степени происходить вне сферы уголовного судопроизводства [3].

Таким образом, добиться успеха в совершенствовании процессуальной самостоятельности следователя можно с помощью организованной деятельности повышения его профессионального уровня; обеспечения и признания его процессуальной независимости; совершенствования норм, регламентирующих применение решения лицом, осуществляющим предварительное следствие, как гаранта системного подхода и однообразия в реализации норм уголовно-процессуального права [4].

Что же касается УПК РФ, то в данном случае, в кодекс следует включить самостоятельную главу, посвященную следователю, а именно, прописать полномочия следователя, гарантии его процессуальной самостоятельности, выстроить юридическую схему его взаимоотношений с судом, прокурором и органом дознания и, таким образом, четко определить статус российского следователя.

Список литературы Самостоятельность следователя СК

- Л. В. Петракова, И. А. Гааг. К вопросу о едином следственном комитете в российской федерации // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2015. - № 2. - С. (62).

- А.Г. Глебова. Некоторые проблемы совершенствования организации следственного аппарата и процессуального статуса следователя в России // Актуальные проблемы российского права.- 2014.- № 8(45) С. 197.

- П.Г. Марфицин, А.А. Пронин. Основные направления оптимизации процессуальной самостоятельности следователя // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. - 2011. - № 5 (1). - С. 244.

- Азаров В.А. Следователь как участник современного уголовного процесса России // ВЕСТНИК ОГУ.-2010.-№83.-С. 7.