Самовозобновление сосны обыкновенной на отвалах угольной промышленности в лесостепной зоне Кузбасса

Автор: Уфимцев В.И., Беланов И.П.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 12, 2015 года.

Бесплатный доступ

Возобновление сосны обыкновенной - один из важнейших факторов устойчивости лесных культур, произрастающих на отвалах вскрышных пород. Ввиду малого возраста насаждений в Кузбассе (до 40 лет) самовозобновление остается наименее изученным вопросом биологии сосновых насаждений. Целью работы явилось изучение возобновления сосны в насаждениях на отвалах в лесостепной зоне Кузбасса. Факторами возобновления выделены экологогеографическое районирование и сомкнутость крон древостоев. Работы проведены в 5 градациях сомкнутости на 15 пробных площадях. Изучены равномерность размещения и количество возобновления, возрастная и высотная структура, распределение по категориям состояния. В подзоне степного ядра при неустойчивом увлажнении отмечается равномерное размещение и максимальное количество возобновления -до 110 тью. экз/га, в подзоне южной лесостепи при повышенном увлажнении успешное возобновление отмечается лишь в изреженных и среднесомкнутых насаждениях - до 38 тыс. экз/га. Подзона северной лесостепи с достаточным увлажнением по количественным характеристикам возобновления занимает промежуточное положение. В структуре возобновления среднесомкнутых и высокосомкнутых насаждений во всех трех подзонах преобладает мелкий подрост II категории состояния (сомнительный), в возрастной структуре присутствуют всходы и самосев (до 10-15%), зависимость высоты подроста от возраста слабая. Рединные насаждения характеризуются наиболее высоким жизненным состоянием возобновления - преобладает жизнеспособный подрост (43- 74%), высотная структура которого сильно различается в зависимости от возраста: в 6-8-летнем возрасте примерно поровну выделяется мелкий и средний подрост (по 39-58%); в 14-летнем - резко преобладает крупный подрост (81%) со средней высотой 352 см. Таким образом, в рединных насаждениях складываются наиболее благоприятные условия для развития подроста. Прилегающие к насаждениям участки отвалов характеризуются спорадическим расположением (5-22%) подроста и неудовлетворительным возобновлением (2-3 тыс. экз/га).

Отвалы, сосна обыкновенная, фитогенное поле, лесовозобновление, сомкнутость крон, самосев, подрост

Короткий адрес: https://sciup.org/14084094

IDR: 14084094 | УДК: 634.0

Текст научной статьи Самовозобновление сосны обыкновенной на отвалах угольной промышленности в лесостепной зоне Кузбасса

Отвалы угольной промышленности вследствие технологических, литологических и агрохимических особенностей обладают повышенной олиготрофностью и ксероморфизмом [2]. Специфика условий отвалов оказалась соответствующей биологическим требованиям сосны обыкновенной, применение которой стало одним из наиболее эффективных методов их озеленения [3]. Ранее проведенными исследованиями установлено, что формирование сосновых насаждений протекает в соответствии с естественными особенностями роста сосны обыкновенной: с благонадежным жизненным состоянием и высоким ходом роста, который до начала III класса возраста (до 40–45 лет) не снижается [3]. Большинство созданных насаждений вступили в генеративную стадию. Вместе с тем, ввиду малого возраста, биология сосновых насаждений на отвалах остается малоизученной, особенно по вопросам влияния на окружающее пространство и самовозобновления [4]. Напряженность фитогенных полей деревьев, различная в насаждениях с разной сомкнутостью крон, также может оказывать существенное влияние на процесс возобновления.

Цель работы . Изучение естественного возобновления сосны обыкновенной в искусственно созданных насаждениях II класса возраста на отвалах угольных месторождений в лесостепной зоне Кузнецкого угольного бассейна.

Материалы и методы. Исследования проводились на образованных при открытой добыче каменного угля отвалах вскрышных работ в 3 эколого-географических районах Кузнецкой котловины [5]: 1 – северный лесостепной – разрез Кедровский; 2 – центральный остепненный (степное ядро) – разрез Бачатский; 3 – южный лесостепной – разрез Бунгурский. Отвалы (далее – полигоны) сформированы транспортным способом (железнодорожные и автомобильные), спланированные, без нанесения потенциально плодородных пород или плодородного слоя почвы.

Объекты исследования : одновидовые насаждения сосны обыкновенной 25–28-летнего возраста, I–II классов бонитета, I категории общего жизненного состояния [6].

Горные породы, слагающие отвалы, представляют собой гетерогенную смесь песчаников, аргиллитов и алевролитов в различных пропорциях, с присутствием некоторой доли четвертичных отложений, углистых частиц и конгломератов. В структуре почвенного покрова, сформировавшегося под посадками сосны, преобладают эмбриоземы органо-аккумулятивные, локально – дерновые. Во фракционном составе верхнего слоя эмбриоземов (0–10 см) наибольшее значение имеет гравийная фракция (1–3 мм) – 33–52 %, содержание мелкозема (<1 мм) составляет 16–47 %, что в целом соответствует необходимому минимуму для закрепления семян растений, их последующего прорастания и сохранения сеянцев древесных видов (табл. 1).

Общая характеристика эмбриоземов

Таблица 1

|

Полигон |

Повторность |

Доля фракций (мм), % |

рН вод |

Содержание основных ЭМП |

|||||

|

< 1 |

1-3 |

3-10 |

> 10 |

N общ. , % |

Р 2 О 5 , мг/кг |

К 2 О, мг/кг |

|||

|

Кедровский |

1 |

47 |

33 |

18 |

2 |

7,4 |

0,27 |

71 |

8,2 |

|

2 |

19 |

35 |

38 |

9 |

7,7 |

0,23 |

76 |

3,8 |

|

|

3 |

20 |

33 |

41 |

5 |

7,3 |

0,36 |

140 |

4,4 |

|

|

Бачатский |

1 |

21 |

52 |

25 |

1 |

8,0 |

0,17 |

36 |

10,6 |

|

2 |

20 |

47 |

24 |

8 |

7,7 |

0,48 |

66 |

20,8 |

|

|

3 |

16 |

34 |

35 |

14 |

7,8 |

0,42 |

40 |

17,6 |

|

|

Бунгурский |

1 |

18 |

33 |

36 |

13 |

6,9 |

0,61 |

100 |

3,6 |

|

2 |

30 |

40 |

25 |

6 |

7,9 |

0,82 |

151 |

4,8 |

|

|

3 |

27 |

46 |

27 |

0 |

7,5 |

0,2 |

106 |

10,6 |

|

Реакция почвенного раствора (pH) нейтральная или слабощелочная (6,9–8,0). Содержание общего азота высокое (0,2–0,82%), что, вероятно, связано с повышенным содержанием углистых частиц во вскрышной породе [7]. Содержание легкодоступных форм фосфора низкое (Кедровский, Бачатский) и среднее (Бунгурский), калия – очень низкое.

Работы проводились в плодоносящих древостоях с различной сомкнутостью крон, выделено 5 категорий пробных площадей – сомкнутые (0,8–0,9); средней сомкнутости (0,6–0,7); изреженные (0,4–0,5), рединные (0,2–0,3) и контроль – луговинный участок отвала, расположенный на расстоянии не менее 25 м от изучаемого древесного массива. Изучаемые насаждения выступают единственным источником семян сосны обыкновенной, так как на окружающих отвалы естественных ненарушенных территориях сосна не встречается [8].

Размер пробных площадей – 25×25 м. Изучение возобновления проводили методом учетных площадок А.В. Побединского [9]. На каждой учетной площадке определялось общее проективное покрытие (ОПП) травостоя и возобновления. По возрасту возобновление распределялось на всходы (1–2 года), самосев (3–5 лет) и подрост (старше 5 лет). Весь подрост по высоте делили на 3 группы: мелкий – до 50 см, средний – 51–150 см, крупный – более 151 см, на каждой площадке учитывалась средняя и максимальная высота. Жизненное состояние оценивалось по 3-балльной шкале Е.Г. Парамонова [10]. Равномерность размещения возобновления (T) определялась по соотношению количества учетных площадок с возобновлением к общему их количеству: при T > 0,65 размещение принималось как равномерное, при t ≤ 0,65 – неравномерное [11]. Оценка успешности возобновления проведена по шкале В.Г. Нестерова [12].

Результаты и обсуждение. В насаждениях с различной сомкнутостью крон, произрастающих на всех трех полигонах, возобновление оценивается как успешное – его количество составляет 17– 110 тыс. экз/га, равномерность размещения высокая – 71–100 %, что также подтверждается значением медианы, которая незначительно снижена по сравнению со средней (табл. 2).

Количественные характеристики возобновления сосны

Таблица 2

|

Сомкнутость крон |

Встречаемость, % |

Среднее, шт/м2 |

Медиана |

± m |

δ , % |

V , % |

Р , % |

Min-max |

|

Кедровский |

||||||||

|

0 |

20 |

0,3 |

0 |

0,1 |

0,6 |

231 |

32,6 |

0–3 |

|

0,8–0,9 |

84 |

2,7 |

2,5 |

0,3 |

2,2 |

81 |

11,4 |

0–10 |

|

0,6–0,7 |

80 |

3,6 |

2,5 |

0,6 |

4,3 |

120 |

17,0 |

0–21 |

|

0,4–0,5 |

100 |

8,2 |

8 |

0,9 |

6,3 |

77 |

10,9 |

2–28 |

|

0,2-0,3 |

92 |

2,5 |

2 |

0,3 |

1,8 |

73 |

10,3 |

0–8 |

|

Бачатский |

||||||||

|

0 |

5 |

0,1 |

0 |

0,1 |

0,3 |

490 |

73,8 |

0–2 |

|

0,8–0,9 |

82 |

7,6 |

6 |

1,1 |

7,6 |

100 |

15,0 |

0–25 |

|

0,6–0,7 |

100 |

11,0 |

9 |

1,3 |

8,4 |

77 |

11,5 |

1–29 |

|

0,4–0,5 |

100 |

9,2 |

8 |

0,6 |

3,9 |

51 |

7,7 |

1–15 |

|

0,2–0,3 |

84 |

5,0 |

4 |

1,0 |

7,3 |

147 |

20,9 |

0–31 |

|

Бунгурский |

||||||||

|

0 |

22 |

0,2 |

0 |

0,1 |

0,4 |

192 |

28,3 |

0–1 |

|

0,8–0,9 |

4 |

0,1 |

0 |

0,1 |

0,4 |

474 |

29,9 |

0–3 |

|

0,6–0,7 |

88 |

3,8 |

3 |

0,4 |

2,7 |

71 |

10,5 |

0–8 |

|

0,4–0,5 |

71 |

1,7 |

1 |

0,3 |

2,0 |

118 |

17,6 |

0–7 |

|

0,2–0,3 |

48 |

0,6 |

0 |

0,1 |

0,7 |

122 |

18,0 |

0–3 |

Максимальное количество подроста отмечается на полигоне Бачатский при сомкнутости 0,6– 0,7 – 11±1,3 экз/м2. Несколько меньшее количество подроста при сомкнутости 0,4–0,5 – 9,2± 0,6 экз/м2 и 80–90 % – 7,6±1,1 экз/м2. На Кедровском при сомкнутости 40–50 % количество подроста аналогичное – 8,2±0,9 экз/м2, однако при следующих градациях сомкнутости как в большую, так и в меньшую сторону количество подроста в 2,5–3 раза меньше. На Бунгурском максимальное количество подроста при сомкнутости 0,6–0,7 – 3,8±0,4 экз/м2, при 0,4–0,5% – в 2 раза меньше. При прочих градациях сомкнутости размещение неудовлетворительное, о чем свидетельствует высокий коэффициент вариации (118–474) при достаточно высокой точности наблюдений (10,5–29,9%). Таким образом, по сравнению с полигоном Бачатский наблюдается значительное сужение благоприятного диапазона сомкнутости для возобновления сосны: в большей степени это выражено на полигоне Бунгурский, в меньшей – на полигоне Кедровский. Это совпадает, в первую очередь, с увеличением общего уровня увлажнения районов расположения полигонов.

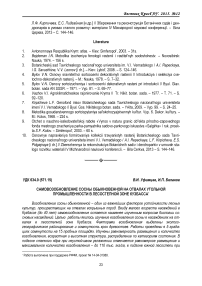

На всех участках, независимо от сомкнутости крон, отмечается достаточно высокая выров-ненность возобновления по возрасту: на полигоне Кедровский средний возраст подроста составил 6–7 лет (82% и более экземпляров), на Бачатском – 7–8 лет (78% и более), на Листвянском – 12–14 лет (76% и более). Максимальная доля всходов и самосева отмечена при сомкнутости 0,8–0,9 – 6– 14 и 12–15 % соответственно, при сомкнутости до 0,5 доля всходов не превышает 2 %, доля самосева составляет 5–10 % (рис. 1). При сомкнутости 0,4 и меньше всходы и самосев отсутствуют. Очевидно, это связано с развитием травянистого яруса, который совместно с густым подростом более старшего возраста препятствует дальнейшему возобновлению, в то время как высокая сомкнутость крон способствует сохранению всходов, но впоследствии, на стадии подроста, подавляет их развитие [13].

Рис. 1. Доля всходов и самосева в возрастной структуре возобновления (%) по градациям сомкнутости крон, %: 0 – 0; 1 – 0,2–0,3; 2 – 0,4–0,5; 3 – 0,6–0,7; 4 – 0,8–0,9

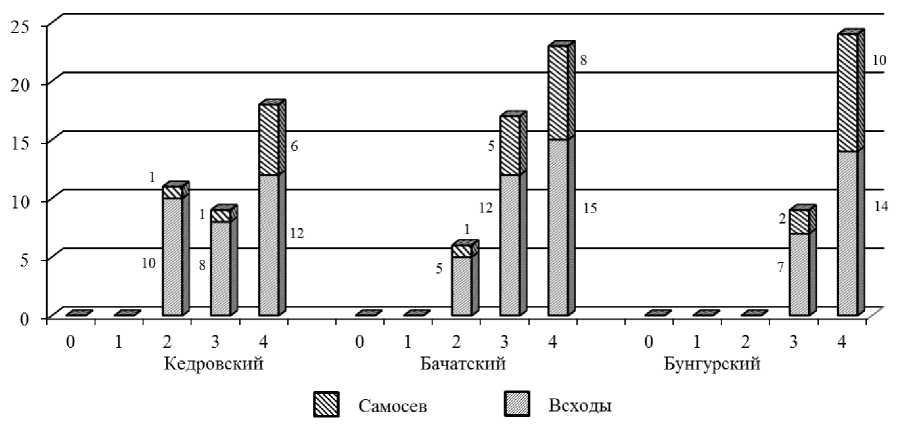

Высотная структура возобновления имеет тенденцию, обратную возрастной. В группах сомкнутости 0,4–0,9 подавляющее количество возобновления относится к мелкому – 93–100 %, выражена высокая выровненность по высоте. В группе сомкнутости 0,2–0,3 происходит дифференциация по группам высот, которая существенно различается в зависимости от возраста возобновления (рис. 2). Так, на Кедровском более половины подроста относится к мелкому – 58 %, на Бачатском выделяется группа среднего подроста – 46 %, на Бунгурском резко преобладает крупный подрост – 81 %.

Рис. 2. Высотная структура подроста в рединных насаждениях: 1 – мелкий подрост; 2 – средний; 3 – крупный

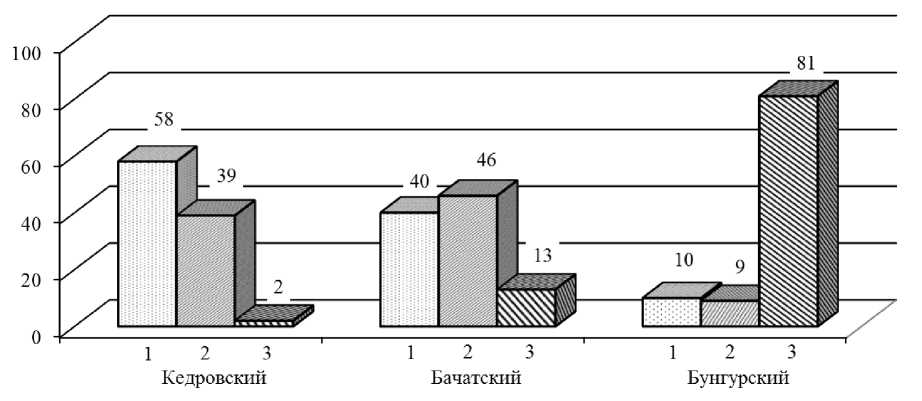

Средняя высота высокосомкнутых насаждений (0,8–0,9) составляет 6–12 см (рис. 3), различия ее значений в разных возрастных группах статистически недостоверны. Доля неблагонадежного подроста при данной сомкнутости на полигоне Бачатский незначительна – 2,6 %, на Кедровском и Бунгурском варьирует от 19–27 до 100 % (табл. 3).

Рис. 3. Средняя высота возобновления (см) по градациям сомкнутости крон, %: 0 – 0; 1 – 20–30; 2 – 40–50; 3 – 60–70; 4 – 80–90

В 7–8-летнем возрасте (Кедровский, Бачатский) различия высоты подроста в градациях сомкнутости 0,6–0,9 также не существенны, жизненное состояние подроста оценивается как сомнительное (72–95% экземпляров). Максимальная высота подроста достигается в рединных насаждениях (0,2–0,3) – 46–53 см – в 3,5 раза выше по сравнению с высотой при более высокой сомкнутости и сопоставима со значениями высоты подроста на контроле.

На полигоне Бунгурский существенное увеличение высоты отмечается уже при сомкнутости крон 0,6–0,7 – почти в 3 раза по сравнению с высотой при сомкнутости 0,8–0,9. К 12–14-летнему возрасту различия средних высот между градациями сомкнутости увеличиваются: до сомкнутости 0,6 отмечается увеличение в 2 раза при переходе от большей сомкнутости к меньшей, при сомкнутости 0,2–0,3 высота возрастает в 8,5 раза. Очевидно, слабое влияние древостоя на подрост при данной сомкнутости благоприятствует развитию подроста, но его регулятивная роль в отношении травостоя сохраняется. Максимальная высота подроста разных возрастов существенно различается: на полигоне Кедровский она составляет 100 см, на Бачатском – 155, на Бунгурском – 460 см, что свидетельствует о значительном увеличении хода роста в виргинильном возрасте. На прилегающих к насаждениям участках высота подроста к 12–14 годам в 3 раза ниже, чем в рединных насаждениях, открытые участки способствуют максимальному развитию травостоя с высоким проективным покрытием (90–100%), и подрост в течение более длительного времени реагирует на его влияние сниженным линейным приростом при сохранении благонадежного состояния.

Проективное покрытие и жизненное состояние возобновления

Таблица 3

|

Сомкнутость крон, % |

ОПП травостоя, % |

ОПП подроста, % |

Категория состояния* |

||

|

1 |

2 |

3 |

|||

|

Кедровский полигон |

|||||

|

0 |

90 |

+ |

1,0 |

45,0 |

54,0 |

|

0,8-0,9 |

5 |

1 |

19,1 |

78,5 |

2,4 |

|

0,6-0,7 |

7 |

1 |

27,5 |

72,5 |

0,1 |

|

0,4-0,5 |

40 |

4 |

0,1 |

97,6 |

2,4 |

|

0,2-0,3 |

75 |

10 |

0,1 |

25,6 |

74,4 |

|

Бачатский полигон |

|||||

|

0 |

100 |

+ |

0 |

0 |

100 |

|

0,8-0,9 |

+ |

3 |

2,6 |

93,2 |

4,2 |

|

0,6-0,7 |

5 |

0 |

95,0 |

5,0 |

|

|

0,4-0,5 |

5 |

25 |

0 |

84,4 |

15,6 |

|

0,2-0,3 |

40 |

20 |

0 |

56,5 |

43,5 |

|

Бунгурский полигон |

|||||

|

0 |

90 |

+ |

4 |

10,4 |

85,6 |

|

0,8-0,9 |

+ |

+ |

100 |

0 |

0 |

|

0,6-0,7 |

+ |

+ |

20 |

80,0 |

0 |

|

0,4-0,5 |

5 |

2 |

4,2 |

87,2 |

8,5 |

|

0,2-0,3 |

70 |

35 |

0 |

28,6 |

71,4 |

Примечание: 1 – неблагонадежный; 2 – сомнительный; 3 – благонадежный.

Выводы

-

1. Насаждения сосны обыкновенной, произрастающие на отвалах угольной промышленности лесостепной зоны Кузбасса, обладают высокой способностью к самовозобновлению.

-

2. По мере повышения увлажнения происходит значительное сужение диапазона сомкнутости крон в насаждениях, благоприятного для возобновления.

-

3. Максимально высокие встречаемость и количество возобновления отмечаются в изрежен-ных и среднесомкнутых насаждениях;

-

4. Наиболее благоприятные условия для формирования подроста складываются в рединных насаждениях.

-

5. На прилегающих свободных участках отвалов возобновление сосны неудовлетворительное и носит спорадический характер.

Список литературы Самовозобновление сосны обыкновенной на отвалах угольной промышленности в лесостепной зоне Кузбасса

- Чибрик Т.С., Войтенко И.В. Структурно-динамическая организация формирующихся лесных фитоценозов на промышленных отвалах Среднего Урала//Итоги интродукции и селекции травянистых растений на Урале: сб. ст. -Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2008. -ВЫП.2.-С. 262-269.

- Шипилова A.M., Беланов И.П., Андроханов В.А. Техногенез и экогенез почвенного покрова промышленно развитого региона. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. -220 с.

- Уфимцев В.И. Формирование надземной фитомассы лесных культур сосны обыкновенной (iPinus sylvestris L.) на породных отвалах в аспекте депонирования углерода атмосферы//Вестник КрасГАУ. -2013. -№ 2. -С. 68-71.

- Коршиков И.И., Красноштан О.В., Терлыга Н.С. Самовозобновление Pinus sylvestris L. на железорудных отвалах Криворожья//Промышленная ботаника. -2005. -Вып. 5 -С. 85-89.

- Экологическая карта Кемеровской области. Масштаб 1:500000. -М.: Фед. служба геодезии и картографии России, 1995.

- Алексеев В.А. Диагностика жизненного состояния деревьев и древостоев//Лесоведение. -1989,-№4.-С. 51-57.

- Касаточкин В.И., Ларина Н.К. Строение и свойства природных углей. -М.: Недра, 1975. -160 с.

- Орлов М.М. Леса СССР: стат. обзор. -Л.: Гос. науч.-техн. изд-во, 1931. -95 с.

- Побединский А.В. Изучение лесовосстановительных процессов. -М.: Наука, 1962. -63 с.

- Парамонов Е.Г. Разделение подроста сосны по жизнеспособности//Лесное хозяйство. -1972,-№5.-С. 24-25.

- Правила лесовосстановления//Приказ №183 МПР России от 16.07.2007.

- Шиманюк А.П. Естественное возобновление на концентрированных вырубках. -М.: Изд-во АН СССР, 1955.-356 с.

- Парамонов Е.Г., Шульц А.М. Интенсивность роста подроста в пригородных лесах//Вестник АГАУ. -2012. -№ 9 (95). -С. 46-48.