Санитарно-микробиологическая характеристика показателей в помещениях чистоты класса В и Г лечебно-профилактических организаций

Автор: Тупикова Дарья Сергеевна, Березин Игорь Иванович, Жестков Александр Викторович, Лямин Артем Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 5-2 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В неблагоприятных и вредных условиях труда заняты сотни тысяч работников здравоохранения. В связи с этим, особую значимость приобретает проблема охраны и укрепления здоровья медицинского работника, формирование его отношения к собственному здоровью и мотивации на здоровый образ жизни. По роду деятельности на врача (а также среднего и младшего медицинского работника) воздействует комплекс факторов биологической, химической и физической природы. Медики испытывают высокое нервно-эмоциональное напряжение. Кроме того, в процессе профессиональной деятельности медицинский работник может подвергаться функциональному перенапряжению отдельных органов и систем организма. Медицинские работники, имея относительно невысокую частоту заболеваний по случаям нетрудоспособности, болеют дольше, чем другие категории рабочих и служащих, и средняя длительность случая нетрудоспособности у них выше. В изучении состояния здоровья медицинских работников существуют определенные трудности, связанные с отсутствием официальных данных об их заболеваемости, поэтому достоверных сведений о производственно-обусловленной и профессиональной заболеваемости медицинских работников в нашей стране фактически не существует.

Гигиена труда, труд медицинских работников, профессиональные заболевания, производственно-обусловленные заболевания, медицинские работники, врач, медицинская сестра, условия труда, вредные производственные факторы, биологический фактор

Короткий адрес: https://sciup.org/148312518

IDR: 148312518 | УДК: 616-093

Текст научной статьи Санитарно-микробиологическая характеристика показателей в помещениях чистоты класса В и Г лечебно-профилактических организаций

хирургов и анестезиологов наибольшее воздействие оказывают биологические и химические вредные факторы. Высокая степень контакта с патогенной микрофлорой отмечается у фтизиатров и оториноларингологов. Свыше 60% врачей различных специальностей считают, что их профессиональная деятельность сопровождается постоянным психоэмоциональным напряжением. Этот фактор наиболее часто отмечают психиатры, хирурги и акушеры-гинекологи стационаров, врачи скорой медицинской помощи [1].

В зависимости от перечня вредных производственных факторов и характера выполняемой специалистами работы определены нормативы, регламентирующие воздействие вредных факторов на здоровье медицинского персонала. В 2010 году вступили в силу СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», которые существенно изменили требования, предъявляемые к условиям труда медицинского персонала. Основной задачей данного нормативного документа является создание режима наиболее безопасного и эффективного лечения пациента и оптимальных условий работы медицинского персонала в лечебно-профилактической организации (ЛПО). В свою очередь это касается оказания медицинской помощи особому контингенту пациентов или требующей различного рода специальных медицинских манипуляций. Действует разделение помещений ЛПО на 4 класса, в зависимости от их функционального назначения.

Таблица 1. Классификация помещений в зависимости от функционального назначения и класса чистоты

|

Класс чистоты |

Перечень помещений |

|

А - особо чистые |

операционные, послеоперационные, реанимационные залы (палаты), в том числе для ожоговых больных, палаты интенсивной терапии, родильные залы, манипуляционные-туалетные для новорожденных |

|

Б - чистые |

послеродовые палаты, палаты для ожоговых больных, палаты для лечения пациентов в асептических условиях в том числе для иммунокомпрометированных, послеродовые палаты с совместным пребывание ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания), стерилизационные при операционных, ЦСО «чистая» и «стерильная» зоны, процедурные и асептические перевязочные, процедурные бронхоскопии, малые операционные, рентгенооперационные, в том числе ангиографические, помещения бактериологических лабораторий |

|

В - условно-чистые |

шлюзы в боксах и полубоксах инфекционных отделений, боксы палатных отделений, палатные секции инфекционного отделения, в том числе туберкулезные, палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений, шлюзы перед палатами для новорожденных, кабинеты врачей дневного пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, процедурные эндоскопии (кроме бронхоскопии), залы лечебной физкультуры, процедурные магнитно-резонансной томографии, процедурные с применением аминазина, процедурные для лечения нейролептиками |

|

Г - грязные |

коридоры и помещения административных зданий, лестничные марши, санитарные комнаты, туалеты, комнаты для грязного белья и временного хранения отходов, ЦСО «грязная» зона, клиникодиагностические лаборатории (помещения для исследований) |

Такое разделение помещений оправдано, с точки зрения профилактики ВБИ, а также неблагоприятного воздействия условно-патогенной микрофлоры на организм пациента и медицинских работников [3]. При этом, если в отношении особо чистых и чистых помещений разработаны четкие критерии норм микробной нагрузки воздушной среды, то в отношении помещений, соответствующих классу чистоты В и Г этот санитарно-микробиологический показатель, не нормируется [4, 5].

По должностным инструкциям и хронокарте, основное рабочее время врачи и медицинские сестры проводят в операционных, ординаторских, процедурных и перевязочных кабинетах, сестринских и медицинских постах. И если операционные относятся к помещениям чистоты класса А (особо чистые), процедурные и перевязочные кабинеты к помещениям – Б (чистые), то ординаторские, сестринские медицинские посты к помещениям чистоты класса В (условно чистые) и Г (грязные), где, в связи с отсутствием нормирования санитарно-микробиологических показателей, невозможно оценить неблагоприятное воздействие условно-патогенной микрофлоры на состояние здоровья медицинских работников. Также в отношении помещений класса В и Г нет четко разработанных правил уборки и дезинфекционных мероприятий.

В связи с тем, что профессиональные и производственно-обусловленные заболевания медицинских работников имеют особую значимость в структуре здравоохранения РФ, необходимо проанализировать взаимосвязь влияния условно-патогенной микрофлоры на развитие производственно-обусловленной заболеваемости.

С целью оценки санитарно-микробиологических показателей обсемененности воздушной среды помещений чистоты класса В (условно чистые) в многопрофильной стационаре, нами был проведен ряд исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводили в соответствии с МУК 4.2.2942-11 «Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях». Для оценки микробной обсемененности проводили исследование для определения общего микробного числа (ОМЧ), для выявления золотистого стафило- кокка и плесневых и дрожжевых грибов. Пробы воздуха отбирали аспирационным методом с помощью аспиратора микробиологического. Количество пропущенного воздуха составляло 100 дм3 для определения общего количества микроорганизмов, дрожжевых и плесневых грибов и 250 дм для определения S.aureus. Для определения ОМЧ использовали чашки с мясопептонным агаром, для определения грибов – средой Сабуро, для определения золотистого стафилококка – чашки с желточно-солевым агаром.

Посевы воздуха осуществляли в середине рабочей смены. Исследование было проведено в 10 ординаторских и 10 сестринских отделений хирургического, терапевтического и диагностического профилей.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

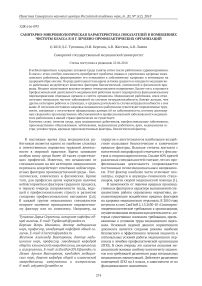

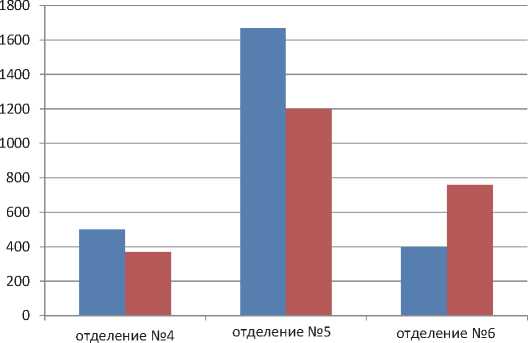

В исследование были включены ординаторские и сестринские 3 отделений терапевтического профиля, 4 отделений хирургического профиля и 3 отделений диагностического профиля. Во всех отделениях посев воздуха проводили в середине рабочего дня в интервале от 12.00 до 13.00. Максимальное количество микроорганизмов было выделено в ординаторской отделения терапевтического профиля: в пересчете на 1 м3 было выделено 1670КОЕ/м3;в сестринских отделения терапевтического профиля – 1200 КОЕ/ м3. Минимальное количество микроорганизмов было выявлено в помещении ординаторской отделения хирургического профиля – 100 КОЕ/м3; сестринских отделения диагностического профиля – 210 КОЕ/м3. Средние санитарно-микробиологические показатели для ординаторских терапевтического профиля составили 450 КОЕ/ м3, для сестринских – 620 КОЕ/м3; для ординаторских отделений хирургического профиля – 530 КОЕ/м3, для сестринских – 450 КОЕ/м3; для ординаторских диагностического профиля – 180 КОЕ/м3, для сестринских – 620 КОЕ/м3. Более подробная информация о микробной нагрузке воздушной среды ординаторских приведена в таблице 2.

На графиках видно, что микробиологические показатели воздушной среды очень высокие и при сравнении с помещениями класса чистоты Б (чистые) во время работы выявлено значительно превышение этих показателей в более чем 2 раза. Но в 70% ординаторских воздух по этим же параметрам соответствовал требованиям, применяемым к помещениям класса чистоты Б во время работы.

Также были собраны данные для анализа воздуха ординаторских и сестринских на определение золотистого стафилококка и плесневых и дрожжевых грибов. Во всех пробах воздуха не было выявлено золотистого стафилококка. В 100% случаев были выделены плесневые грибы родов Aspergillus, Penicilium, Mucor, Cladosporidium, Alternaria . Количество выделенных грибов в пересчете на 1м3 составило от 10 до 120 КОЕ.

Таблица 2. Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях ЛПО в КОЕ/м3

|

КОЕ/м3 |

||

|

Отделения диагностического профиля |

ординаторская №1 |

480 |

|

сестринская №1 |

210 |

|

|

ординаторская №2 |

290 |

|

|

сестринская №2 |

470 |

|

|

ординаторская №3 |

220 |

|

|

сестринская №3 |

460 |

|

|

Отделения терапевтического профиля |

ординаторская №4 |

500 |

|

сестринская №4 |

370 |

|

|

ординаторская №5 |

1670 |

|

|

сестринская №5 |

1200 |

|

|

ординаторская №6 |

400 |

|

|

сестринская №6 |

760 |

|

|

Отделения хирургического профиля |

ординаторская №7 |

150 |

|

сестринская №7 |

580 |

|

|

ординаторская №8 |

100 |

|

|

сестринская №8 |

310 |

|

|

ординаторская №9 |

140 |

|

|

сестринская №9 |

920 |

|

|

ординаторская №10 |

540 |

|

|

сестринская №10 |

360 |

Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях отделений диагностического профиля

NJ

ординаторские сестринские

отделение №1

отделение №3

Рис. 1. Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях отделений диагностического профиля

Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях отделений терапевтического профиля

ординаторские сестринские

Рис. 2. Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях отделений терапевтического профиля

Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях отделений хирургического профиля

ординаторские сестринские

Рис. 3. Санитарно-микробиологические показатели воздуха в помещениях отделений хирургического профиля

ВЫВОДЫ

В 70% обследуемых помещений ординаторских и сестринских микробная нагрузка в течение рабочего дня соответствует нормативом для помещений класса Б и может считаться безопасной для здоровья работающих. В нескольких отделениях было выявлено значительное превышение (в одном из отделений более чем в 2 раза) микробной нагрузки, однако в связи с отсутствием предельно допустимых концентраций для помещений класса В нельзя дать отрицательную характеристику воздушной среды. В воздухе всех ординаторских и сестринских были выделены плесневые грибы, в некоторых из помещений в количестве более 100 КОЕ/м3. Также по данным руководства Р 2.2.1766-03 «По оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» существуют количественные критерии установления связи болезни с работой различных профессиональных групп: заболевание следует считать общим, если в обследуемой профессиональной группе относительный риск возникновения какого-либо определенного заболевания по сравнению с контрольной группой выше в 1,4 раза; если от 1,5 до 5 раз - профессионально обусловленным; свыше 5 раз - профессиональным. Таким образом, есть возможность оценивать степень риска по ее вкладу в нарушение здоровья: нулевая, малая, средняя, высокая, очень высокая, почти полная. По концепции Всемирной организации здравоохранения, «работа и здоровье, работа и болезни» находятся в сложных взаимосвязях. Профессиональные болезни расположены на одном полюсе спектра взаимосвязей здоровья и работы, где зависимость их от специфических причинных факторов полностью установлена, а сами факторы могут быть идентифицированы, измерены, в конечном счете, взяты под контроль. На другом полюсе - зависимость болезней от условий работы может быть слабой, непостоянной, неясной. В средней части спектра возможная причинная зависимость существует, но ее сила и значимость могут быть различными. Поэтому физические, химические и вредные биологические производственные факторы, если их воздействие превышает нормативы, рассматривают как причинные факторы проф. заболеваний. Условия труда, его характерные особенности наряду с другими факторами риска могут способствовать развитию болезней. Соответственно, можно сделать вывод о том, что при отсутствии нормирования санитарно-микробиологических показателей в помещениях лечебно-профилактических организациях класса чистоты В (условно-чистые) и Г (грязные) может оказываться неблагоприятное воздействие на состояние здоровья медицинского персонала с возникновением производственно-обусловленных аллергических заболеваний и болезней органов дыхания.

Список литературы Санитарно-микробиологическая характеристика показателей в помещениях чистоты класса В и Г лечебно-профилактических организаций

- Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с.

- Карасева Л.А. Оценка уровня безопасности труда сестринского персонала в процессе выполнения функциональных обязанностей // Охрана труда и техника безопасности в учреждениях здравоохранения. 2016. - №2. С.10-16.

- Фунгицидная активность дезинфектантов в отношении плесневых грибов, обнаруженных в воздухе отделений ЛПУ Нерюнгринской центральной районной больницы / Л.В. Миронова, Н.Ф. Крюкова, И.В. Слаута, С.В. Верещагина // Якутский медицинский журнал. 2009. - №3. С. 100-102.

- Голубкова А.А., Краюхин Д.В. Плесневые грибы в воздухе ЛПУ и современные технологии фунгицидных обработок // Дезинфекционное дело. - 2011. - №4. С. 32-34.

- Оценка микробной нагрузки в воздухе ординаторских многопрофильного стационара / Д.С Тупикова, А. В. Лямин, О.В. Кондратенко // Материалы 1-ого Международного Молодежного Форума «ПРОФЕССИЯ и ЗДОРОВЬЕ». 2016. - №1. - С.131-134.

- Косарев В.В., Бабанов С.А. Заболеваемость медицинских работников // Медицинский альманах: трёхмес. науч.-практ. журн. - 2010. - № 3 (12). - С. 18-21.