Санитарно-показательные анаэробы как индикатор загрязнения городских почв

Автор: Исакова Ольга Николаевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Промышленная экология

Статья в выпуске: 5-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В течение 2-х лет (2013-2014 гг.) оценивалось качество почвы по административным районам г. Самары. Было детально изучено выделение санитарно-показательных анаэробов Cl.perfringens из почвы (вегетативных и споровых форм) на различных питательных средах. Показана высокая эффективность и селективность железо-сульфитной среды. На основе результатов посевов на железо-сульфитной среде получена реальная ситуация о фекальном загрязнении почвы.

Почва, антропогенное воздействие, микробиоценоз, санитарно-показательные анаэробы

Короткий адрес: https://sciup.org/148204117

IDR: 148204117 | УДК: 614.76

Текст научной статьи Санитарно-показательные анаэробы как индикатор загрязнения городских почв

Почва – один из основных природных ресурсов – является необходимой составляющей среды обитания населения. Почва служит источником, обеспечивающим необходимый уровень социально-экономического развития общества [1-3]. Благодаря своим физико-химическим свойствам она аккумулирует различные экотоксиканты, тем самым участвуя в оздоровлении окружающей среды. Миграция загрязняющих веществ в почве происходит медленно, что способствует их накоплению. Особый интерес в этом отношении представляют городские почвы. Из-за значительного антропогенного (химического) воздействия на городскую среду почвы деградируют, истощаются, утрачивая способность к продуктивности и самоочищению [4, 5], что ведет к нарушению эколого-гигиенической функции [7]. При техногенном загрязнении не утрачивается роль микробного загрязнения почвы, что связано с устойчивостью патогенных энтеробактерий к химическим загрязнителям, с неудовлетворительным состоянием канализационных труб, контейнерных площадок, несанкционированных свалок [7, 8]. Свои коррективы в санитарномикробиологическую оценку качества почвы вносит антропогенный фактор.

В исследованиях НИИ гигиены и экологии человека отмечалось увеличение в динамике численности сапрофитной и аллохтонной микрофлоры в почве с высоким содержанием нефтепродуктов и органического вещества [9]. В указанном аспекте нельзя исключить и повышение устойчивости (приспособляемости) сапрофитной микрофлоры к химическим ингредиентам. Особенно четко это проявилось в снеговом покрове [10]. Эколого-гигиеническое значение микробной обсемененности снега состоит в том, что при таянии он может быть дополнительным источником микробного, устойчивого к внешним

факторам, загрязнения почвы. Выявлено несоответствие санитарно-гигиенической ситуации и качества почвы, связанной с понижением информативности индикаторных санитарнобактериологических показателей, в частности кишечных палочек [5]. Это несоответствие, тем более выражено, чем выше антропогенное воздействие на городскую среду. Интересны исследования по влиянию тяжелых металлов на отдельные группы почвенной микрофлоры и микробиологические процессы в почвах. Установлено, что низкие концентрации тяжелых металлов активизируют жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и интенсивность протекания микробиологических процессов, а высокие наоборот подавляют [11, 12]. По мнению Г.М. Трухиной [13] значительное загрязнение химической и биологической природы приводит к нарушению биохимической активности микроорганизмов, изменению структуры микробиоценоза почвы. Создаются условия для длительного сохранения микрофлоры. Тем самым, следовательно, поддерживается риск эпидемической опасности почвы для здоровья населения [14]. Получение репрезентативных результатов санитарномикробиологического анализа почвы в современных условиях возрастания антропогенной нагрузки на городскую среду является актуальной задачей.

Исходя из изменившихся условий развития и сохранения микроорганизмов в почве возникает необходимость более глубокого изучения и научного обоснования ведущих индикаторных показателей для объективной оценки степени опасности почвы для здоровья населения и разработки профилактических мер. Санитарнобактериологическим показателем фекального загрязнения почв наряду с бактериями группы кишечной палочки (БГКП) являются сульфитре-дуцирующие клостридии (санитарно-показательные анаэробы) – Cl.perfringens. Последние, в отличие от кишечных палочек, образуют споры, позволяющие им дольше сохраняться в почве. Их соотношение позволяет более детально характеризовать загрязнение почвы. При свежем фекальном загрязнении в почве присутствуют и кишечные палочки и санитарно-показательные анаэробы (вегетативные формы). При отсутствии кишечных палочек в почве и наличии Cl.perfringens (скорее всего споровые формы) речь может идти о давнем фекальном загрязнении. Представленная ситуация характерна для почв без выраженной антропогенной нагрузки. По данным НИИ гигиены и экологии человека в течение многих лет Cl.perfringens выступали как достоверный показатель биологической нагрузки на почву и в некоторых ситуациях даже более репрезентативный по сравнению с кишечной палочкой. Но в последние годы выделяемость микроорганизма из почвы и его количества стали снижаться. Определение санитарно-показательных анаэробов в почве проводилось на среде Вильсон-Блера согласно МР №ФЦ/4022 «Методы контроля. Биологические микробиологические факторы. Методы микробиологического контроля почвы».

Цель работы: обоснование возможности использования Cl.perfringens для оценки качества почвы городской среды в условиях антропотех-ногенного воздействия. Исследования проводились в рамках отраслевой программы «Гигиеническое обоснование минимизации рисков для здоровья населения России» (2011-2015 гг.).

Почвенные образцы на санитарно-микробиологический анализ были отобраны в летний и осенний периоды 2013-2014 гг. по 4 районам г.Самары, отличающимся разным уровнем ан-тропотехногенной нагрузки на среду обитания в целом и на почву, в частности. Промышленный район с максимальной техногенной нагрузкой (пробы 5, 6); Ленинский (пробы 1, 2), Самарский (пробы 3, 4), Кировский (пробы 7, 8) районы с несколько меньшей степенью антропогенного воздействия. Приоритетные загрязнители почвы нефтепродукты, трудноокисляемое органическое вещество (по ХПК), тяжелые металлы, аммонийный азот. В качестве контроля служила почва (проба 9), отобранная в зоне отдыха населения города. Для выделения санитарно-показательных анаэробов наряду со средой Вильсон-Блера была использована железосульфитная среда. В основе определения микроорганизма в обоих случаях лежит редукция сульфита натрия на железосульфитном агаре при 44ºС в течение 18 часов. Состав сред Вильсон-Блера и железо-сульфитного агара идентичны, но в среду Вильсон-Блера дополнительно вносится 10% раствор щелочи. Выращивали и вегетативные клетки и споры. Результаты исследования обобщены в табл. 1. Как видно из представленных результатов посева почвы большая выделяемость клостридий в споровых и вегетативных формах отмечается на железосульфитной среде. В среднем для всех почвенных образцов количество выросших в 1 г. пробы спор и вегетативных клеток на железо-сульфитной среде равно 80. Соответственно колебания КОЕ/г составили 25-125 и 0-195. На среде Вильсон-Блера средние значения спор и вегетативных форм в 1 г. почвы были 16 и 13 с колебаниями 030 и 0-55.

Таблица 1. Выделяемость Cl.perfringens на сравниваемых средах

|

№ пробы |

Железосульфитная среда |

Среда Вильсон-Блера |

||

|

споровые формы, КОЕ/г |

вегетативные фор мы, КОЕ/г |

споровые формы, КОЕ/г |

вегетативные формы, КОЕ/г |

|

|

1 |

110 |

150 |

30 |

5 |

|

2 |

70 |

15 |

15 |

5 |

|

3 |

40 |

0 |

10 |

5 |

|

4 |

60 |

3000 |

35 |

45 |

|

5 |

125 |

0 |

0 |

5 |

|

6 |

25 |

10 |

0 |

0 |

|

7 |

100 |

190 |

15 |

35 |

|

8 |

75 |

195 |

25 |

5 |

|

8 |

60 |

5 |

0 |

0 |

Примечание: КОЕ – колониеобразующая единица

Результаты посева на железо-сульфитной среде свидетельствуют о повсеместной обсеме-ненности почвы изучаемых районов г. Самары спорами санитарно-показательных клостридий. Кроме того, на основании обнаружения анаэробов на железо-сульфитной среде почву города можно характеризовать как загрязненную (норматив для чистой почвы до 100 КОЕ/г) и по вегетативным, и по споровым формам. Почва на основании результатов посевов на клостридии на среде Вильсон-Блера характеризуется как чистая. Индекс Cl.perfringens в первом случае способствует эпидемическому настрою исследователя, во втором – нет. Получены отрицательные результаты посева почвы на клостридии из контрольного района на среде Вильсон-Блера, показывая отсутствие загрязнения. На железо-сульфитной среде отмечен рост и вегетативных клеток и спор в количествах меньших чем в почве из опытных районов. Особенно это касается вегетативных форм. Речь в данном случае может идти о давнем фекальном загрязнении, но процессы самоочищения еще продолжаются, принимая во внимание обнаружение и вегетативных форм микроорганизма.

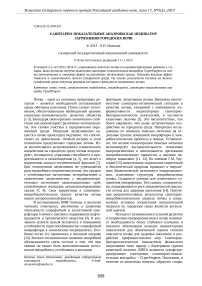

С гигиенических позиций более достоверные результаты по обнаружению Cl.perfringens и, следовательно, по оценке реальной ситуации по загрязнению почвы г. Самары получены на основании использования для посевов почвенных образцов железо-сульфитной среды. Результаты посевов на санитарно-показательные анаэробы на среде Вильсон-Блера не репрезентативны в плане оценки реального фекального загрязнения почвы. Железо-сульфитной среда, скорее всего, более селективна по сравнению со средой Виль-сон-Блера в отношении санитарно-показательных клостридий. На рис.1 и 2 представлена выде-ляемость Cl.perfringens по сезонам года: весной (май) и ранней осенью (сентябрь). Из всех почвенных образцов, отобранных в весенний период и посеянных на среде Вильсон-Блера, только в 3х были выделены вегетативные клетки санитарно-показательных анаэробов; споровые формы отсутствовали. Почва на основании этих данных характеризуется как чистая.

Рис. 1. Выделяемость Cl.perfringens на среде Вильсон-Блера и Железо-сульфитной среде весной

Исходя из результатов исследования с использованием железо-сульфитной среды почвы весной во всех изученных районах и контрольном в том числе повсеместно обсеменены спорами клостридий. В половине проб высеяны вегетативные клетки микроорганизма. Исходя из количества анаэробов, почва на территории города после таяния снега характеризуется как загрязненная. Эколого-гигиеническое значение данной ситуации состоит в том, что споры клостридий хорошо сохраняются в почве всю зиму и весной начали прорастать. На основании исследований, проведенных на 2-х средах, получены совершенно разные характеристики почв.

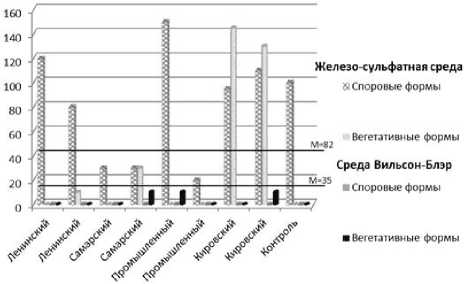

За летний сезон к осени в почве г. Самары возросло свежее фекальное загрязнение. Среднее количество вегетативных форм анаэробов на среде Вильсон-Блера увеличилось с 3-х до 26 КОЕ/г, не влияя на характеристику степени загрязнения. На железо-сульфитном агаре увеличение значительнее с 35 до 110 КОЕ/г, до уровня загрязненной почвы. Параллельно несколько снизилось содержание в почве спор клостридий по результатам посева на железо-сульфитной среде с Мср 82 КОЕ/г до Мср 63 КОЕ/г. Процесс естественный, учитывая повышение температуры в среде обитания (окружающей среде), и развитие вегетативных клеток, как показателя свежего фекального загрязнения и соответственно, замедления самоочищения. Но содержание спор, выросших на железо-сульфитной среде, выше аналогичных данных со среды Вильсон-Блера в 2 раза (63 и 30 КОЕ/Г).

Рис. 2. Выделяемость Cl.perfringens на среде Вильсон-Блера и Железо-сульфитной среде осенью

Общепризнанным принципом мониторинга при оценке степени потенциальной эпидемической опасности остается количественное определение содержания типичных микроорганизмов группы кишечной палочки (БГКП) и энтерококков. По индексу БГКП и энтерококков почвы изученных районов г. Самары (с учетом контроля) оцениваются как «чистые»: содержание названных микроорганизмов не превышало 1 КОЕ/г на фоне отсутствия патогенных энтеробактерий. Учитывая приведенную выше оценку почвы, отмечается корреляция индексов БГКП и энтерококка с индексом Cl.perfringens, выращенных на среде Вильсон-Блера. И отсутствует таковая с санитарно-показательными анаэробами при их культивации на железо-сульфитной среде. Индекс Cl.perfringens с железо-сульфитной среды в условиях антропотехногенного влияния на городскую среду более репрезентативен в плане получения реального состояния биологического загрязнения почвы.

Выводы: исследованиями по сравнительной оценке сред культивирования и выделения Cl.perfringens была показана большая эффективность и селективность железо-сульфитной среды по сравнению со средой Вильсон-Блера. Это проявилось в большей выделяемости и споровых форм и вегетативных клеток санитарно-показательных анаэробов; в получении реальной ситуации о биологической нагрузке на почву г. Самары; в возможности объективной оценки фекального загрязнения почвы по сезонам и самоочищения почвы по соотношению споровых и вегетативных форм клостридий; в большей репрезентативности Cl.perfringens по сравнению с БГКП и энтерококками в оценке биологического загрязнения. Результаты исследований, полученных на основе посевов почвы на железосульфитной среде, способствуют большему эпидемическому настрою в плане риска здоровью населения. Большая достоверность реальной ситуации по загрязнению почвы необходима для разработки эффективных гигиенических мероприятий.

Список литературы Санитарно-показательные анаэробы как индикатор загрязнения городских почв

- Степанова, Н.В. Методические подходы к оценке загрязнения городской среды тяжелыми металлами.//Здоровье населения и среда обитания. 2009. № 6 (195). С. 32-35.

- Трошина, Е.Н. Мониторинг гигиенического состояния городских почв как элемент оценки риска здоровью населения//Здоровье населения и среда обитания. 2008. №12. С. 34-35.

- Щербо, А.П. Об инновациях в эколого-гигиенической защите почв (к проблеме гигиенической концепции охраны почвенного покрова//Гигиена и санитария. 2011. №1. С. 11-14.

- Сухачева, И.Ф. Санитарно-экологическое состояние почвы территории г. Самары как возможный риск здоровью населения/И.Ф. Сухачева, Л.Е. Орлова, О.Н. Исакова и др.//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12, №1(7). С. 1774-1777.

- Сазонова, О.В. Достоверность санитарно-бактериологической оценки почвы населенных мест в условиях антропогенной нагрузки на окружающую среду/О.В. Сазонова, И.Ф. Сухачева, О.Н. Исакова, Д.А. Молодкина//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, №5(3). С. 629-632.

- Сазонова, О.В. Особенности современного состояния атмосферного воздуха г. Самары//Науч.-метод. и законодательные основы совершенствования норматив.-правовой базы профилакт. здравоохранения: проблемы и пути их решения: матер. Пленума науч. совета по экол. человека и гигиене окруж. среды РФ. -М., 2012. С. 387-389.

- Русаков, Н.В. Роль почвы и отходов в заболеваемости населения//Окружающая среда и здоровье: матер. Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых и специалистов. -Суздаль, 2005. С. 16-23.

- Бузинов Р.В. Оценка эпидемической опасности почв на территории Архангельской области/Р.В. Бузинов, Е.П. Парфенова, А.Б. Гудков и др.//Экология человека. 2012. № 4. С. 3-10.

- Сазонова, О.В. Эколого-гигиенические особенности антропогенного загрязнения почвы территории промышленного города/О.В. Сазонова, Г.М. Трухина, И.Ф. Сухачева и др.//Международ. журн. приклад. и фундам. исслед. 2015.-№7. С. 150-156.

- Сазонова, О.В. Мониторинг качества снежного покрова, как составляющей среды обитания населения г. Самары/О.В. Сазонова, И.Ф. Сухачева, Н.И. Дроздова и др.//Фундам. исслед. 2014. №10. С. 174-179.

- Калина, Г.П. Теоретические обоснования изучения потенциально-патогенных микроорганизмов в объектах окружающей среды//Гигиена и санитария. 1983. № 10. С. 4-7.

- Ковда, В.А. Почвенные ресурсы СССР, их использование и восстановление/В.А. Ковда, Я.А. Пачепский//Сб. тр. VII Всесоюз. съезда почвоведов. -Пущино,1989. С. 56-58.

- Трухина, Г.М. Особенности биоценоза почвы/Г.М. Трухина, И.П. Егорова, Л.А. Дерябкина//Региональные пробл. охраны здоровья населения Центрального Черноземья. Матер. науч.-практ.конф. -Белгород, 2001. С. 445-448.

- Трухина, Г.М. Гигиеническая оценка результатов мониторинговых наблюдений за состоянием почв города/Г.М. Трухина, И.П. Егорова, Л.А. Дерябкина//Гигиена: прошлое, настоящее и будущее: Науч. тр. ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. Москва, 2001, вып. 1. С. 601-603.