Санкции как экономическое оружие

Автор: Габибов А.З.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 6-2 (105), 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье описывается феномен экономических санкций как инструмента принуждения в международных отношениях. На основе исторического анализа, охватывающего период от Континентальной системы Наполеона до современных режимов, доказана фундаментальная ограниченность эффективности санкций в достижении политических целей, особенно в отношении устойчивых государств.

Экономические санкции, эффективность санкций, стратегии противодействия санкциям, экономика сопротивления, поворот на восток, адаптация к санкциям, многополярность

Короткий адрес: https://sciup.org/170210651

IDR: 170210651 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-6-2-215-219

Текст научной статьи Санкции как экономическое оружие

Экономические санкции - преднамеренное ограничение или приостановление экономического взаимодействия между субъектами международных отношений, осуществляемое государством или группой государств в отношении целевого актора (государства, организации, индивида) с целью принуждения к изменению политического поведения или наказания за действия, противоречащие нормам инициатора.

Экономические санкции как инструмент внешнеполитического воздействия традиционно разделяются исследователями на две основные категории: торговые ограничения и финансовые ограничения, что впервые систематизировал Роберт Папе (1997) [5]. Торговые ограничения представляют собой меры, направленные на сокращение или полное прекращение товарообмена между странами. Однако важно понимать, что такие ограничения не всегда означают абсолютный запрет всей торговли. Как поясняет Папе, они могут проявляться в виде избирательного повышения таможенных пошлин или запретов на торговлю конкретными товарами (например, высокими технологиями или вооружениями), в то время как другие секторы экономики сохраняют возможность международного сотрудничества.

Терминология в этой сфере действительно вызывает сложности. Экономические санкции имеют множество названий: блокады, бойкоты, эмбарго, иногда их даже называют карантином или экономическим принуждением [4].

Эти понятия почти синонимичны. Однако при более внимательном рассмотрении обнаруживаются важные различия:

-

- Блокада обычно предполагает физическое прерывание транспортных потоков (часто с военно-морским компонентом)

-

- Бойкот чаще носит неофициальный, добровольный характер

-

- Эмбарго является узкоспециализированной формой, обычно касающейся конкретных товаров или отраслей

-

- Карантин применяется преимущественно по санитарно-эпидемиологическим причинам

Финансовые ограничения, вторая ключевая категория по классификации Папе, включают в себя такие меры как замораживание активов, ограничение доступа к международным платежным системам (например, SWIFT), запрет на инвестиции и кредитование. Хотя данная классификация остается фундаментальной, современные исследователи дополняют ее новыми категориями, такими как технологические санкции (ограничения на передачу высоких технологий) и «умные санкции», точечно направленные на конкретных лиц или организации. Эта эволюция терминологии отражает усложнение самого феномена экономического принуждения в глобализированном мире.

Экономические санкции, вопреки распространенному восприятию как современного феномена, имеют глубокие исторические корни. Уже в начале XIX века Наполеон Бонапарт систематически применял Континен- тальную систему 1806 г. – масштабную торговую блокаду, направленную против Великобритании. Практически одновременно Томас Джефферсон подписал Закон об эмбарго 1807 г., запрещавший американским судам торговать с европейскими державами. Эти меры демонстрируют, что санкции издавна использовались как инструмент геополитического давления. Во время Первой мировой войны экономические ограничения стали частью военной стратегии, а в межвоенный период превратились в предмет активных дискуссий на международных площадках.

Ключевой вопрос 1930-х годов касался правомерности санкций против агрессивных государств. Санкции Лиги Наций против Италии 1935-1936 гг. за вторжение в Эфиопию [6], включавшие эмбарго на поставки оружия, заморозку кредитов и запрет на импорт итальянских товаров, признаны историками неэффективными. Несмотря на падение итальянского экспорта, режим Муссолини удержал власть, а Эфиопия была оккупирована. Основными причинами провала стали отказ США и Германии присоединиться к санкциям и противоречивые интересы Великобритании и Франции, тайно снабжавших Италию углём через третьи страны.

После Второй мировой войны фокус санкций сместился на защиту прав человека и деколонизацию. В 1966 году ООН впервые применила обязательные санкции против Родезии (ныне Зимбабве) в ответ на незаконное провозглашение независимости белым меньшинством. Эти меры включали полное нефтяное эмбарго и заморозку активов, став крупнейшим санкционным режимом организации на тот момент. Параллельно с 1962 года действовали санкции против режима апартеида в ЮАР, которые способствовали его краху в 1994 году, хотя их эффект усиливали внутренние протесты и отток инвестиций.

Третий этап развития санкционной политики начался после вторжения Ирака в Кувейт 1990 г. Резолюция СБ ООН №661 [7] ввела всеобъемлющие санкции против режима Саддама Хусейна – наиболее жёсткие со времён Родезии. Хотя термин «агрессор» дипломатически избегался, санкции рассматривались как альтернатива военному вмешательству.

В постсоветскую эпоху санкции сохранили актуальность, но изменили направленность. Особенностью 1990-х стал их рост против участников внутренних конфликтов: Югославия (1991-1995), Сомали (1992), Руанда (1994). При этом 80% санкционных режимов носили точечный характер: например, в Югославии применялись заморозка активов элит и эмбарго на оружие при сохранении гуманитарной торговли.

Исторический опыт демонстрирует парадокс: несмотря на многовековое использование, эффективность санкций как инструмента принуждения остаётся ограниченной. Успешные случаи (ЮАР, Ливия в 2003 г.) обычно сочетают экономическое давление с внутренними процессами, тогда как изолированные санкции против устойчивых режимов (Куба с 1960 г., КНДР) редко достигают целей. Этот урок сохраняет актуальность в современной многополярной системе, где возможности для обхода ограничений значительно расширились.

Влияние санкций на экономику России и Ирана

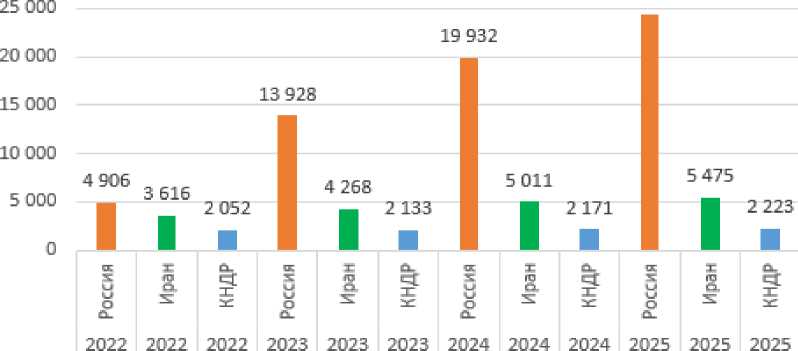

Несмотря на заявленную цель западных стран, а в ряде случаев и более широкого международного сообщества, использовать санкции как инструмент влияния для изменения внутренней политики Ирана и России, практическая эффективность этих мер остается предметом дискуссий и представляется неоднозначной. Санкции, безусловно, создали существенное давление на экономики обеих стран, однако они также стимулировали адаптационные процессы, выразившиеся в разработке и реализации национальных стратегий развития, направленных на смягчение негативных последствий. Эти стратегии включали активную диверсификацию экономик и поиск новых внешнеэкономических партнеров, проведение дипломатии, ориентированной на вовлеченность в альтернативные международные интеграционные проекты и укрепление региональных партнерств, а также обращение к возможностям и правовым механизмам ООН и других международных организаций. Количество наложенных санкций на Россию и Иран, а также КНДР представлено на рисунке 1.

30 000

Рис. 1. Количество наложенных санкций на Россию и Иран, а также КНДР

Подобная адаптация позволила в значительной степени смягчить негативные эффекты санкционного давления и продемонстрировала стратегическую устойчивость как Ирана, так и России перед лицом внешних экономических ограничений [1]. Усиление давления с целью дестабилизации и, в конечном счете, смены режима отчетливо прослеживается в динамике санкций, введенных против Исламской Республики Иран, особенно после 2003 года, и в равной степени характеризует подход к Российской Федерации, начиная с 2014 года и резко усилившийся после 2022 года. В обоих случаях западные державы использовали экономические санкции в качестве основного инструмента для систематического подрыва национальных экономик, исходя из убеждения, что вызванная этим дестабилизация приведет к росту общественного недовольства и протестных настроений, что в перспективе должно было создать условия для достижения конечной цели - политических трансформаций внутри этих стран. Выявленное сходство в применении политики санкций против Ирана и России подчеркивает стратегическую последовательность западной внешней политики, демонстрируя общую тактическую схему и усиливая значимость совместного изучения иранского и российского опыта противостояния западным санкциям, что подтверждает стратегическую необходимость для обеих стран объединять свои потенциалы для эффективного противодействия целям западных санкций. Принципиальным ответом Исламской Республики Иран на санкции стала стратегическая концепция построения «экономики сопротивления», направленная на противодействие внешнему давлению, реализация которой охватывает как внутренние, так и региональные аспекты. Этот подход, инициированный Верховным лидером Ирана Али Хаменеи, требует общенациональных усилий, сравниваемых с джихадом, для обеспечения экономической устойчивости. Концепция экономики сопротивления представляет собой не просто экономическую стратегию, но и масштабный общественный проект, требующий вовлеченности каждого гражданина, что позволяет Ирану поддерживать развитие даже под серьезным внешним давлением, отражая фундаментальную позицию руководства страны о неразрывной связи экономики и общества. Россия, в свою очередь, использовала глобальный подход в своей дипломатии, опираясь на статус крупнейшего мирового поставщика энергоресурсов и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Российская дипломатическая тактика носила преимущественно реактивный и прагматичный характер, направленный на срыв или ослабление западных попыток изоляции. Реакция России на западные санкции, как показано в исследовании, сфокусирована на самообеспечении и достижении технологического суверенитета. Российские лидеры исходили из тезиса о независимости страны и ее способности обеспечивать развитие и технологический прогресс даже в условиях санкций, что отражает сильную национальную идентичность, нацелен- ную на сохранение суверенитета над траекторией развития при открытости к международному сотрудничеству. Реакция России на санкции, особенно введенные после 2014 года, включала укрепление связей с незападными странами и реализацию мер по защите от санкций, таких как импортозамещение и развитие собственных технологий. Анализ дипломатических маневров Ирана и России показал их высокую способность к стратегической адаптации в условиях турбулентности международных отношений. Обе страны сформировали новые векторы внешней политики и виды дипломатии – Иран развивал «Взгляд на Восток», «атомную дипломатию», «дипломатию сопротивления» и «дипломатию треугольников»; Россия продвигала «Поворот на Восток», «дипломатию транспортных коридоров» и концепцию «Большого евразийского партнерства», используя широкий спектр стратегий от создания международных интеграций и стратегических партнерств до участия в многосторонних переговорах. Обосновано, что применяемые Ираном и Россией механизмы противодействия санкциям демонстрируют стратегический поворот к самообеспечению и углублению регионального взаимодействия. Через диверсификацию экономик, укрепление региональной кооперации и реализацию дипломатических инициатив обе страны выработали многогранный подход к внешнему давлению. Эти меры не только подчеркивают их адаптационный потенциал, но и отражают более широкую стратегию по пересмотру своих позиций в мировом порядке. Проведенный анализ позволяет заключить, что независимо от типа дипломатии – проводимой в русле западных интересов или вопреки им – конечный результат для Ирана и России, как правило, оставался схожим: улучшение отношений с Западом и отмена санкций оказывались недостижимыми, поскольку основная цель и логика западной политики в отношении этих стран связана со сменой их

Санкции в новой реальности

На основе анализа современных тенденций выдвигаю три прогнозные гипотезы :

-

1. Концепция «санкционного иммунитета» : к 2030 году сформируется класс экономик с «прививкой» от санкций за счет:

-

- Золотовалютных буферов (свыше $500 млрд);

-

- Использования местных валют;

-

- Критической доли на стратегических рынках (продовольствие, энергия, удобрения);

-

- Технологической адаптивности.

-

2. Принцип «многослойной санкционно-сти» : будущие санкции будут дифференцироваться следующим образом:

-

- Слой 1 : Полная блокада (КНДР-стиль)

-

- Слой 2 : Секторальные ограничения

(иранская модель)

-

- Слой 3 : «Умные санкции» против конкретных технологий (например, ИИ или квантовые вычисления)

Заключение

Проведенное исследование феномена экономических санкций как инструмента принуждения в международных отношениях позволяет сформулировать следующие ключевые выводы. Исторический анализ, охватывающий период от Континентальной системы Наполеона до современных режимов против России и Ирана, недвусмысленно свидетельствует о фундаментальной ограниченности эффективности санкций в достижении своих заявленных политических целей, прежде всего смены неугодного поведения или режима. Современные санкционные режимы против крупных держав, таких как Иран и Россия, подтверждают эту закономерность: вместо капитуляции они стимулировали разработку комплексных стратегий противодействия. Таким образом, экономические санкции, будучи исторически укорененным инструментом геополитики, остаются преимущественно оружием ограниченного поражения.

политических режимов.