Сапфо. Гимн к Афродите. Fr. 1 Neri–Cinti (новый перевод с историко-филологическим комментарием, в свете новейших папирологических открытий)

Автор: Мякин Тимофей Геннадьевич

Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole

Рубрика: Переводы

Статья в выпуске: 1 т.16, 2022 года.

Бесплатный доступ

Новый перевод «Гимна к Афродите» Сапфо, выполненный с учётом последних папирусных открытий по новейшему научному изданию песен и фрагментов Сапфо К. Нери и Фр. Чинти (2017 г.). Перевод сопровождается подробным историко-филологическим комментарием.

Поэзия Сапфо; «Гимн к Афродите» Сапфо (Sapph. Fr. 1); эротическая поэзия Сапфо; культ Афродиты на о. Лесбос

Короткий адрес: https://sciup.org/147237634

IDR: 147237634 | DOI: 10.25205/1995-4328-2022-16-1-265-275

Текст научной статьи Сапфо. Гимн к Афродите. Fr. 1 Neri–Cinti (новый перевод с историко-филологическим комментарием, в свете новейших папирологических открытий)

знаменитого «Гимна к Афродите» Сапфо, адекватный последним папирусным открытиям, представляется особенно актуальным. Ведь именно «Гимн к Афродите» многие исследователи, начиная с Эдгара Лобеля, обоснованно рассматривают как своего рода важнейшее религиозно-философское «введение» в поэзию Сапфо в целом, проводя здесь параллели с «Первой Олимпийской одой» Пиндара (Prodi 2017, 573-575). По мысли древних, однако, эта религиозная философия в «Гимне к Афродите» выражена просто и наглядно. А полёт Афродиты предстаёт живой метафорой любовного желания, олицетворяемого упомянутыми в нём птицами (то yap o/eutikov, Athen. IX 46, р. 391 Е Kaibel).2 И великий Христиан Фридерик Неве, восстановивший по результатам многолетнего изучения рукописной традиции текст «Гимна к Афродите» в максимально приближённом к эолийскому оригиналу виде, также считал «быстрое прибытие богини» (celeri deae adventui) - именно архаически-наивным олицетворением «пламенной... мольбы» Сапфо (precationem... ardentem: Neve 1827, 22).3 В связи с этим, главный недостаток имеющихся русских переводов «Гимна к Афродите» Сапфо, прежде всего, -в непонимании исключительной простоты и глубокой архаичности выражаемого им религиозного чувства. Ведь в религиозной философии Лесбий- ки боги - это именно подлинное внутреннее содержание окружающего поэтессу внешнего, материального мира.4

Пожалуй, только перевод А. П. Сумарокова хотя бы отчасти передаёт здесь «естественную свежесть оригинала» (Свиясов 2003, 57). Остальные же переводы «Гимна», включая поэтические шедевры Вяч. Иванова и В. В. Вересаева, не дают в достаточной мере того единственного, что способен донести перевод сапфического гимна до современного читателя, - ощущения первозданной простоты его языка. Они далеки от естественной, почти первобытной религиозной философии Сапфо - философии поэтессы, устами которой говорят боги. Последние папирологические открытия, современный уровень знания поэтического языка и религиозного мировоззрения поэтессы требуют нового перевода. Он не должен содержать сложных лексических и синтаксических конструкций, характерных для современности и чуждых оригиналу (вроде «радужно-престольная» у Вяч. Иванова5, «искусная в хитрых ковах» у В. В. Вересаева6, «разных царица тронов» у А. П. Сумарокова и т. п.)7. Также в русском переводе необходимо всюду, где возмож- но, сохранять синтаксис оригинала, а при разночтениях - стремиться к буквальности.

Именно такие задачи я ставил собой, вновь переводя на русский язык «Гимн к Афродите» Сапфо.

Перевод сопровождается подробнейшим историко-филологическим комментарием, который позволяет читателю понять религиозную философию Сапфо, реалии культа Афродиты и других богов в сапфическом культовом содружестве. Ведь многие из этих реалий стали для нас очевидны только сейчас, в свете новейших открытий.

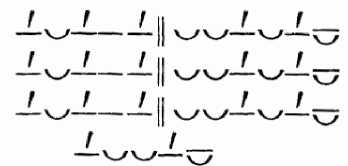

Я переводил размером оригинала - первой Сапфической строфой (рис. 1) - по изданию К. Нери и Фр. Чинти (Neri-Cinti 2017, 2; специально о сапфических размерах ibidem, XXV-XXVIII). Учитывались все разночтения и варианты в той мере, в какой они отражены в авторитетных изданиях Хр. Фр. Неве (1827), Т. Бергка (четвёртое, посмертное переиздание 1882 г.), Э. Ло-беля и Д. Пейджа (1955), Е.-М. Фогт (1971), Д. А. Кэмпбелла (1990).

Рис. 1. Схема первой Сапфической строфы

САПФО

ГИМН К АФРОДИТЕ (Fr. 1 Neri-Cinti)

Зевса дочь, бессмертная Афродита, Злая8, пёстротронная9, о, молю я,

Не смиряй досадою, горьким горем Ты мою душу,

Но приди! О, если когда ты раньше, Всю мою мольбу издалече слыша, Той мольбе внимала, покинув отчий Дом, приходила,

Колесницей правила золотою, И тебя несли ради черной Геи Птицы, частыми трепеща крылами, С высей эфира10,

XXII, 441), и к её «вышитому пёстрому поясу» (kettov 'раута ло1х!Хоу (II. XIV, 215).

Тотчас были здесь! Ты же, о благая, Улыбалась мне ты бессмертным ликом, Вопрошала, что ж я опять страдаю, те новейших открытий понятно, что для гимна-молитвы здесь более всего подходит метафорическое значение илЁр с генетивом («в защиту чего-либо, ради чего-либо»). Оно зафиксировано и у Гомера, и в эпиграфике, именно в контекстах молитвы и жертвоприношения, то есть - в тех самых контекстах, где, как это стало ясно только теперь, и должен был звучать «Гимн к Афродите» Сапфо. Ср. в надписях: ёл1теХе?у тар биа!ар илЁр те upwv ха! twv тёхушу - «совершать эти жертвоприношения ради вас и ваших детей», ср. у Гомера Ёхатор^'у рЁ^а: илЁр Дауайу - «устроить гекатомбу за данайцев», Il. I, 444, ср. также Il. VII, 44g, см. LSJ1996,1857. Логично считать, что и в этой «песне-мифе» Сапфо, где утверждается особая религиозная связь поэтессы с божеством и описывается реальная эпифания (явление) богини, предлог лЕр! в контексте отсылки к этой эпифании в лЕр! уар ЦЕХакар, должен быть равнозначен илЁр, употреблённому в метафорическом смысле (Sapph. Fr. 1, 5-10 Neri-Cinti). Говоря словами О. М. Фрейденберг, образ «черной земли (=Геи)», здесь, по крайней мере, отчасти «служит ещё темой и персонажем» (Фрейденберг 1949, 197). Однако даже если мы отвергаем это, предлог лЕр! в сапфическом лЕр! уар ЦЕХакар (ibidem) и сам по себе здесь должен иметь значение именно «для чего-либо, ради чего-либо». Ведь лЕр! у Гомера и ранних лириков всегда имеет значение «за» или «ради» в согласовании «с глаголами битвы или состязания» (LSJ 1996, 1366). Сапфический же фразеологизм «чёрная земля» (уа рЁХагуа), по своему происхождению, как показала А. Брогер, - это именно «гомеровское формульное словосочетание» (Broger 1996, 29). И Афродита, в любом случае (равнозначно ли здесь лЕр! гомеровскому илЁр или нет), спешит к Сапфо как раз для того, чтобы быть «соратницей в битве» (аирра/ор). Для Сапфо, по верному замечанию О. М. Фрейденберг, это - «бой в буквальном смысле», битва «ради чёрной Геи» (лЕр! уар ЦЕХакар, ср. у Каллина: ра/Еаба: у^р лЁр: ха! ла!3шу - «сражаться за землю и (своих) детей», Call. Fr. 1, 6-7 Campbell; то же у Гомера - Il. XII, 142,170, 243 и мн. др.). См. Фрейденберг 1947, 3. Ведь эта «битва» в «Гимне к Афродите», в свете новейших открытий, скорее всего, отсылает к центральному таинству мистерий Артемиды в Митилене -ритуальному принесению невестой (или новобрачной) своей девственности в жертву Артемиде во имя успешных родов. Это была эротическая, с участием Афродиты, «битва» ради «черной» (то есть - плодоносной) Геи, богини Земли, которой в поэзии уподоблялась проходившая этот ритуал новобрачная (Мякин 2020, 188 и сл.). Сапфо, выступая как жрица (то ли Афродиты, то ли Артемиды, то ли Гермеса), играла в этом ритуале, по-видимому, главную роль. Ср. Sapph. Fr. 99 a-b, Sapph. Fr. 114 Neri-Cinti. См. подробнее: Myakin 2018, 358-359. Специально о «чёрной земле» и о сакральной функции метафорических сапфических «птиц» (атроибо:), везущих Афродиту: Мякин 2004, 63-99; Dieterich 1905,38 etc.

Что зову снова,

И о чём молю, чтобы то свершилось Всей душой безумной? «Просить какую Вновь прийти к любви твоей? Кто, о Псапфа Судит неправо11?

От тебя бежит? - Так начнёт гоняться. Не берёт даров? - Поспешит с дарами. Нет любви к тебе? - Так полюбит тотчас,

Хочет, не хочет!»

Вновь приди ко мне12! И от этих тяжких Мук меня избавь, то, чему свершиться Жажду всей душой, всё сверши и в битве Будь мне подмогой!

С окращения / A bbreviations

Athen. - Athenei Naucratitae Deipnosophistarum Libri XV. Ed. Kaibel. G. Vol. 1-3.

Stuttgart, 1965-1966 (repr.).

Arist. Av. - Aristophane. Comedies. T. Ill: Les Oiseaux - Lysistrata. Ed. V. Coulon, V. Van

Daele. Paris, 2009 (repr.).

Bacch. - Bacchilide. Dithyrambes, epinicies, fragments (ed. J. Irigoin). Paris 1993.

Call. - Greek Lyric poetry. A selection of early Greek Lyric Elegiac and Iambic poetry (ed.

D. A. Campbell). London 1976 (repr.). Pp. 6-8.

Hesych. - Hesychii Alexandrini Lexicon (ed. P. A. Hansen). Vol. III. Berlin, 2005.

Il. - Homeri Ilias. Vol. 1-3 (ed. T. W. Allen). Oxford 1931.

LSJ. - Liddel H. G., Scott R., Jones H. S. Greek-English Lexicon, with a revised supplement.

Oxford 1996.

Lys. - Lysiae orationes. Rec. Th. Thalheim. Lipsiae, MCMXIII.

OLD - Glare P. Oxford Latin Dictionary. Oxford 1968.

Od. - Homeri Odyssea (ed. P. von der Muhll.). Basel 1962.

Pind. Isthm. - Pindari carmina cum fragmentis (ed. H. Maehler, post B. Snell). Leipzig, 1971. Pp. 163-181,183-184,186-190.

Pind. Ol. - Pindari carmina cum fragmentis (ed. H. Maehler). Leipzig 1971. Pp. 2-6, 8-15, 17-34,36-40,42-56,58.

Pind. Pyth. - Pindari carmina cum fragmentis (ed. H. Maehler post B. Snell). Leipzig, 1971. Pp. 59-64, 66-91, 93-121.

Sapph. - Saffo. Poesie, frammenti e testimonianze. Introduzione e nuova traduzione e commento, a cura C. Neri e Fr. Cinti. Arricia, 2017.

SEG XXXVI - Suppiementum Epigraphicum Graecum. Vol. XXXVI. Ed. H. W. Pleket, R. Stroud. Amsterdam, 198g.

Список литературы Сапфо. Гимн к Афродите. Fr. 1 Neri–Cinti (новый перевод с историко-филологическим комментарием, в свете новейших папирологических открытий)

- Гаспаров, М. Л., Ярхо В. Н., ред. (1999) Эллинские поэты VIII–III вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. Москва. Дворецкий, И. Х. (1958) Древнегреческо-русский словарь. Т. I. Москва.

- Иванов, Вяч. (1914) Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков. Москва.

- Мякин, Т. Г. (2020) «Право женщины – право богини? Смысл и функция образа Елены в поэзии Сапфо (в свете новейших папирологических открытий», ΣΧΟΛΗ (Schole) 14.1, 184–206.

- Мякин, Т. Г. (2014) «Мудрая» Сапфо или философия древнегреческой инициации», ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.2, 425–444.

- Мякин, Т. Г. (2012) Через Кёльн к Лесбосу: встреча с подлинной Сапфо. Новосибирск.

- Мякин, Т. Г. (2004) Сапфо. Язык, мировоззрение, жизнь. Санкт-Петербург.

- Свиясов, Е. В. (2003) Сафо и русская любовная поэзия XVIII–начала XX веков. Санкт-Петербург.

- Фасмер, М. Р. (1986) Этимологический словарь русского языка. Пер. Трубачёв О. Н. Москва. Т. II.

- Фестюжьер, А.-Ж. (2000) Личная религия греков. Пер. с англ. С. В. Пахомова. Санкт-Петербург.

- Фрейденберг, О. М. (1949) «Сафо», Доклады и сообщения. Филологический институт ЛГУ. Вып. I. Ленинград, 190–198.

- Фрейденберг, О. М. (1947) «Фр. I. Сафо», с. 1–8, отсканированная авторская машинопись из архива О. М. Фрейденберг (электронный ресурс: http://freidenberg.ru/docs/nauchnyetrudy/stat'i/safo3&view=alt, дата обращения – 27.06.2021)

- Ahrens, H. L. (1839) De Graecae linguae dialectis. Liber I. De dialectis Aeolicis et Pseudoaeolicis. Gottingae, MDCCCXXXIX, 256–257.

- Archontidou, A., Acheilara L. (1999) Archaelogical Museum of Mytilene. Mytilene.

- Axiotis, M. (2015) «Geometriki Lesvos (Γεωμετρική Λέσβος)», Aiolika Chronika (Αιολικά χρόνικα) XVII, 7–13.

- Bergk, Th., ed. (1882) Poetae lyrici Graeci. Editionis quartae. Vol. III. Poetas melicos continens. Lipsiae, MDCCCLXXXII.

- Bierl, A. (2016) «Sappho as Aphrodite’s Singer, Poet and Hero(ine)», The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P.G.C. Inv. 105.frs 1–4. Studies in Archaic and Classical Greek Song. Vol, 2 Edd.: A. Bierl, A. Lardinois. Brill–Leiden–Boston, 339–353.

- Broger, A. (1996) Das Epitheton bei Sappho und Alcaeus: eine sprachwissenschaftliche Untersuchung. Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft; Bd. 88. Innsbruck.

- Caciagli, St. (2007) Poesia e Società. Communicazione poetica e formazioni soziali nella Lesbo del VII/VI secolo a. C. Diss. PhD. Bologna.

- Campbell, D. A., ed. (1990) Greek Lyric I. Sappho and Alcaeus. Cambridge, MA.

- Chernysheva, V. A. (2017) «Sappho 1, 1–4 L.- P.: Throne or Pattern?», Philologia classica 12 (2), 231–233.

- Dieterich, A. (1905) Mutter Erde. Ein Versuch über Volksreligion. Berlin.

- Ferrari, F. (2017) «Sapph. fr. 1, 18–24 e la grammatica dell‘eros», Eros e genere in Grecia arcaica. Caciagli St. (ed). Bologna, 85–106.

- Gerstenhauer, A. (1892) De Alcaei et Sapphonis copia vocabulorum. Diss. Inaug. Halis Saxonum.

- Hamm, E.- M. (1957) Grammatik zu Sappho und Alkaios. Berlin.

- Lobel, E., Page, D., ed. (1955) Poetarum Lesbiorum fragmenta. Oxford.

- Myakin, T. (2018) «De poetis Lesbiorum, de Herma, deo fertilitatis, et de mysteriis Artemidis apud Mytilenaeos olim celebratis», ΣΧΟΛΗ (Schole) 12.2, 350–364.

- Nagy, Gr. (2016) «A Poetics of Sisterly Affect in the Brothers Song and in Other Songs of Sappho», The Newest Sappho: P. Sapph. Obbink and P.G.C. Inv. 105.frs 1–4. Studies in Archaic and Classical Greek Song. Vol, 2, Ed. by A. Bierl, A. Lardinois. Brill–Leiden–Boston, 34–54.

- Neri, C., Cinti, Fr., ed. (2017). Saffo. Poesie, frammenti e testimonianze. Introduzione e nuova traduzione e commento. Arricia.

- Neve, Chr. Fr., ed. (1827) Sapphonis Mytilenaeae fragmenta. Berolini, MDCCCXXVII.

- Pillon, A. (1847) Synonimes Grecs, recuellis dans les écrivains des différents ages de la litérature grecque, avec des exemples tirés des meilleurs auteurs grecs. Paris.

- Prodi, E. (2017) «Text as Paratext: Pindar, Sappho, and Alexandrian Editions», Greek, Roman and Byzantine Studies 5, 547–582.

- Voigt, E.-M., ed. (1971) Sappho et Alcaeus. Fragmenta. Amsterdam, 1971.