Саркоцистоз свиней в Омской области

Автор: Околелов Владимир Иванович, Чеботарева Татьяна Юрьевна

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринарные науки

Статья в выпуске: 4 (12), 2013 года.

Бесплатный доступ

Саркоцистоз - протозойная зооанропонозная болезнь многих видов теплокровных животных, птиц, рептилий, а также человека, характеризующаяся образованием цист в поперечно-полосатой мускулатуре, сердечной мышце и других тканях. Для человека саркоцисты от свиней патогенны, а выделяемые от него спороцисты патогенны для поросят. Необходимо учитывать возможность воздействия на организм человека специфического ядовитого продукта обмена веществ саркоцист - саркоцистина. Изучено распространение саркоцистоза среди свиней в Омской области. Заболевание встречается во всех обследованных районах. Экстенсивность составила от 26,3 до 75,0%.

Саркоцистоз, простейшие, лаборатория, мышцы

Короткий адрес: https://sciup.org/142198932

IDR: 142198932 | УДК: 619:616.993.193

Текст научной статьи Саркоцистоз свиней в Омской области

Саркоцистоз – протозойная зооантропонозная болезнь многих видов теплокровных животных, птиц, рептилий, а также человека, протекающая в острой или хронической форме, характеризующаяся образованием цист в поперечно-полосатой мускулатуре, сердечной мышце, мышцах пищевода и других тканях. Возбудители болезни – саркоцисты являются важной в практическом отношении группой простейших (тип Protozoa, класс Sporozoa) и относятся к числу наиболее распространенных, но все еще недостаточно изученных паразитов сельскохозяйственных животных. Известно свыше ста двадцати видов саркоцист.

Саркоцистоз животных имеет повсеместное распространение и приносит существенный экономический ущерб сельскому хозяйству: резко снижает продуктивность (потери живой массы, молока, шерсти), качество мяса (содержится больше влаги, свободных аминокислот, беднее гликогеном, чаще обсеменяется микрофлорой, его физико-химические показатели хуже в сравнении с обычным, оно быстрее подвергается порче при хранении) [1], работоспособность способствует возникновению абортов, как следствие недополучению потомства

и гибели животных в острую фазу болезни. Установлено, что виды саркоспоридий собак, которые могут быть заражены на 90%, более патогенны, чем у кошек. Распространению саркоспоридиоза способствует выделение плотоядными месяцами огромных количеств ооцист и спороцист во внешнюю среду. Спороцисты сохраняются во внешней среде долгое время, а саркоцисты – в мышечной ткани, что в значительной степени обусловливает широкое распространение инвазии. Четкая сезонность болезни не выражена.

В производственных условиях острый саркоцистоз обычно не распознается и определяется другими диагнозами. Поэтому трудно с достоверностью установить экономический ущерб, причиняемый животноводству саркоцистозом в его острую фазу.

Для человека саркоцисты от свиней патогенны, а выделяемые от него спороцисты патогенны для поросят. На 12-й день у них повышается температура до 42º, отмечены отказ от корма, одышка, при сильной инвазии шаткость походки, отставание в развитии, поверхностные кровоизлияния на ушах, нередко гибель от сепсиса.

Заболевание встречается там, где в пищу употребляется термически недостаточно обработанное мясо. Человека поражают, как правило, кишечные (заражение происходит через свинину) и очень редко цистные стадии саркоцист определенных видов [4]. Клинические симптомы характеризуются «желудочно-кишечным синдромом» и связаны с локализацией саркоцист в тонком отделе кишечника. Кроме болей в области живота, имеют место тошнота, рвота, отсутствие аппетита, слабость, иногда крапивница, очень редко повышение температуры. Следует также учесть возможность воздействия на организм человека специфического ядовитого продукта обмена веществ саркоцист – саркоцистина [3]. Заболевание не летально, но вследствие отсутствия терапевтических средств может длиться несколько недель.

По правилам ветеринарно-санитарной экспертизы при обнаружении незначительного количества саркоцист в туше пораженные участки зачищаются. Мясо без видимых патологических изменений поставляют для свободной реализации без ограничений (Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, 1983). Таким образом, необходим рациональный подход к конструированию и применению средств диагностики, а также коррекция принятия решения ветеринарными экспертами в случаях обнаружения саркоцист в продуктах убоя [2].

Установлено, что цикл развития связан с участием двух хозяев: дефинитивного (человек, обезьяна, кошка, собака, лисица, пеcец, волк, шакал и другие плотоядные), в тонком отделе кишечника которого отмечен половой процесс, и промежуточного хозяина (различные виды травоядных, всеядных, грызунов, птиц, рептилий), в мышцах которого саркоцисты претерпевают бесполое размножение, завершающееся образованием цист.

До 1972 г. была известна лишь цистная стадия паразитов. Впервые цисты этих простейших обнаружил F. Mischer (1843) в мышечных волокнах домовой мыши. Позднее подобные цисты найдены у других животных, получив название мишеровых мешочков. Длительное время природа мешочков была неясна. Поскольку мешочки локализовались в мышечных волокнах, G. Balbiani (1882) предложил назвать их саркоспоридиями (Sarcos – мясо, Spora – семя).

Мышечная ткань, являющаяся одним из основных продуктов питания человека, служит в то же время для передачи саркоцистоза дефинитивным хозяевам, включая человека. Однако меры, предупреждающие инвазию, до настоящего времени не разработаны. Основной момент – в пересечении прямого и косвенного контакта животных и человека с распространителями заболевания: домашними и дикими плотоядными.

В связи с тем что серологическая диагностика в условиях производства затруднена, диагноз на саркоцистоз удается установить только посмертно. Кроме того, профилактические мероприятия по саркоцистозу не проводятся.

Наблюдениями многих ученых установлено, что для саркоцистоза характерна возрастная динамика – с возрастом животных экстенсивность инвазии увеличивается и может достигать 100%.

В настоящее время сведений о распространении саркоцистоза среди свиней в Омской области недостаточно. В 1993 г. изучение эпизоотического состояния по саркоцистозу проведено сотрудниками кафедры паразитологии Омского государственного ветеринарного института В.А. Стрельчиком и Ю.А. Афониной, в 2001 г. – Е.Л. Ушаковой и В.А. Кузнецовым [6].

В современной системе ведения животноводства сложился ряд неблагоприятных условий (скученность, гиподинамия, нарушение газообмена, терморегуляции и микроклимата), в целом увеличивающих нагрузку различного характера на организм животных. Поражаемость свиней саркоцистами в этих условиях резко возрастает, способствуя усугублению течения других хронических заболеваний. В связи с вышеизложенным особое значение приобретают вопросы диагностики саркоцистной инвазии in vitro и разработка профилактических мероприятий заболевания.

Целью наших исследований является определение степени распространения саркоци-стоза среди свиней в Омской области и разработка и внедрение комплекса диагностических и организационно-профилактических мероприятий, направленных на разрыв эпизоотической цепи, соблюдение ветеринарно-санитарного контроля при убое животных на основании полученных данных.

Условия, материалы и методы

Исследования проведены с мая по июль 2010 г. в лаборатории кафедры эпизоотологии, паразитологии, инфекционных и инвазионных болезней Института ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университета.

Материалом для исследований служили кусочки различных групп мышц: сердца, ножек, диафрагмы от туш свиней, поступивших в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынков г. Омска из хозяйств Омской области.

Пробы исследовали методами визуального осмотра по методике, принятой при трихи-неллоскопии мяса. От каждой туши брали не менее четырех проб мышечной ткани массой 50 г. Ножницами Купера по ходу мышечных волокон делали по 24 среза величиной с овсяное зерно и помещали их на поле компрессориума. Сдавливали срезы между стеклами и просматривали под малым увеличением (окуляр № 10, 8-й объектив) микроскопа.

Пробы исследовали методом А.Г. Кокуриной (1970) с окрашиванием мышечных срезов смесью из равных частей 0,5%-ного водного раствора метиленового синего и ледяной уксусной кислоты в течение пяти минут с последующим обесцвечиванием 25-процентным раствором нашатырного спирта.

При микроскопическом исследовании учитывали количество саркоцист в каждом срезе, а интенсивность инвазии оценивали путем подсчета саркоцист в 24 срезах мышечной пробы, саркоцистную инвазию условно классифицировали как сильную (свыше 30 саркоцист в 24 срезах), среднюю (16–29 саркоцист), слабую (до 15 саркоцист).

Исследованию подвергнуты 9480 срезов от 395 туш свиней из 12 районов Омской области, из них: 3720 срезов от 165 туш здоровых животных, 5520 срезов от 230 туш пораженных животных.

Результаты и обсуждение

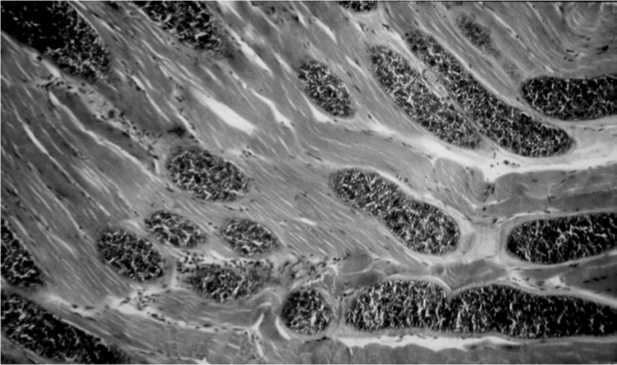

Саркоцисты имели веретенообразную форму, длиной до 0,5 мм, располагались внутри и вдоль мышечных волокон поперечно-полосатой и сердечной мышц. Снаружи однослойную оболочку, от которой отходят перегородки, делящие цисту на мелкие камеры, заполненные паразитами. В молодых цистах вначале находят в основном мерозоитов (трофозоитов) длиной 14–15 мкм серпо- или банановидной формы, но могут быть овальными или круглыми (рис. 1).

Рис. 1 . Саркоцисты в мышечной ткани

В результате исследований инвазированными оказались 230 туш (58,2%). В 1993 г. зараженность составляла 26% [5], в 2001 г. – 63% [7].

В целом по области зараженность свиней саркоцистозом возросла в 2001 г. на 37% по сравнению с 1993 г. К 2010 г. отмечено незначительное снижение экстенсивности инвазии (на 4,8%) (рис. 2).

Зараженность свиней саркоцистозом в Омской области

|

Районы |

Кол-во проб |

Зараженность |

||

|

всего |

«+» |

ЭИ, % |

ИИ экз./гр. |

|

|

Оконешниковский |

12 |

9 |

75,0 |

0,2 |

|

Шербакульский |

64 |

41 |

64,1 |

0,6 |

|

Калачинский |

84 |

52 |

61,9 |

0,3 |

|

Омский |

37 |

26 |

70,2 |

1,0 |

|

Горьковский |

67 |

39 |

58,2 |

0,2 |

|

Русско-Полянский |

22 |

16 |

72,7 |

0,7 |

|

Таврический |

21 |

12 |

57,1 |

0,3 |

|

Марьяновский |

11 |

6 |

54,5 |

0,8 |

|

Азовский |

26 |

12 |

46,1 |

0,3 |

|

Полтавский |

15 |

7 |

46,7 |

0,8 |

|

Одесский |

19 |

5 |

26,3 |

0,2 |

|

Павлоградский |

17 |

5 |

29,4 |

0,3 |

|

Всего |

395 |

230 |

58,2 |

0,5 |

|

70% 60% |

|||||

|

50% 40% 30% 20% 10% |

26% |

63% |

58,2% |

||

|

0% |

|||||

|

1993 год 2001 год 2010 год |

|||||

Рис. 2. Сравнительная экстенсивность инвазии саркоцистозом в Омской области

При анализе полученных данных, по районам Омской области установлено: наиболее высокая ЭИ саркоцистозом отмечена в Оконешниковском и Русско-Полянском районах (75,0 и 72,7% соответственно). Несколько меньшая степень зараженности зарегистрирована в Омском, Шербакульском, Калачинском, Горьковском, Таврическом, Марьяновском, Полтавском и Азовском районах (от 70,2% до 46,1%). Менее всего заражены туши свиней из Павлоградского (29,4%), Одесского (26,3%) районов (таблица).

Выводы

Наиболее высокая интенсивность инвазии зарегистрирована в Омском, Шербакуль-ском, Горьковском районах (свыше 30 саркоцист в исследуемых пробах), в остальных районах ИИ от 16 до 30 саркоцист. Экстенсивность поражения диафрагмальных мышц составила 58,2%, при интенсивности от 10 до 53 саркоцист.

Из вышеизложенного следует, что наибольшее поражение свиней саркоцистозом отмечается в центральном, юго-восточных и северных районах Омской области.

Список литературы Саркоцистоз свиней в Омской области

- Богуш, А.А. Паразитозы мышц свиней и меры их профилактики/А.А. Богуш. -Минск: Ураджай, 1976.

- Богуш, А.А. К вопросу о ветеринарно-санитарной оценке свинины при саркоцистозе в условиях промышленного производства/А.А. Богуш//В кн.: Ветеринарная наука -производству (Тр. БелНИВИ, т. 16). -Минск: Ураджай, 1978. -С. 131-134.

- Даньшина, М.С. Саркоцистоз сельскохозяйственных животных/М.С. Даньшина, Н.С. Даньшин. -Кишенев: Штиинца, 1986.

- Саркоцистоз свиней/А.А. Черепанов [и др.]//Паразитические болезни домашних всеядных животных и опасность их для человека: учеб.-метод. пособие. -Омск, 2001. -С. 37-39.

- Стрельчик, В.А. Распространение саркоцистоза среди сельскохозяйственных животных Омской области/В.А. Стрельчик, Ю.А. Афонина//Распространение, лечение и профилактика инфекционных и инвазионных болезней животных: сб. науч. тр./Ом. с.-х. ин-т. -Омск, 1993. -С. 18-19.

- Ушакова, Е.А. Распространение саркоцистоза среди сельскохозяйственных животных Омской области/Е.Л. Ушакова, С.О. Шильникова//Материалы Всерос. науч.-метод. конф. патологоанатомов ветеринарной медицины (20-22 сентября 2000 г.): сб. науч. тр. -Омск, 2001. -С. 151-152.

- Ушакова, Е.Л. Распространение саркоцистоза животных в Омской и Костромской областях/Е.Л. Ушакова, В.А. Кузнецов//Вклад ученых и специалистов в развитие животноводства и ветеринарии: материалы науч. конф./Ом. гос. аграр. ун-т, Ин-т. ветеринар. медицины. -Омск, 2001. -С. 130.