Сарматские погребальные памятники степного Крыма

Автор: Кропотов Виктор Валерьевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена общей характеристике захоронений сарматского времени, происходящих из курганов Степного Крыма, с целью определения их культурно-хронологической принадлежности. Всего на данный момент известно 19 таких памятников. Все они впущены в насыпи более древних курганов. Большинство покойных ориентированы в северный сектор и лишь один - в южный. Сопровождающий их инвентарь укладывается в хронологические рамки II в. до н. э. - I в. н. э., при этом время формирования 12 комплексов тяготеет к периоду до рубежа н. э., и только три объекта относятся к последующему времени. Четыре захоронения узко не датируются. Аналогичные впускные северо-ориентированные погребения широко распространены в причерноморских степях к северу от Крымского полуострова. Происходящий из них инвентарь характерен в основном для конца II в. до н. э. - первой половины I в. н. э. Вещи, надежно датируемые второй половиной I - началом II в. н. э., встречаются в захоронениях уже другой погребальной традиции - подкурганных основных. В этой связи можно заключить, что и рассматриваемые памятники также относятся ко времени до середины I в. н. э. Их главные отличительные черты - использование для захоронения насыпей более древних курганов, преимущественная ориентировка покойного в северный сектор, незначительная глубина погребения, скромность погребального инвентаря и т. п. - типичны для раннесарматских памятников Северного Причерноморья, поэтому их и следует относить к данному кругу древностей.

Степной крым, сарматы, погребальные памятники, курганы, поздний эллинизм - раннеримское время

Короткий адрес: https://sciup.org/149130791

IDR: 149130791 | УДК: 930.26(470+571):903.53

Текст научной статьи Сарматские погребальные памятники степного Крыма

СТАТЬИ

DOI:

Степная часть Крымского полуострова в древности была заселена достаточно густо. Об этом, помимо прочего, свидетельствует огромное количество погребальных насыпей – курганов, сохранившихся до наших дней. Всего в Крыму на данный момент известно около 15 750 таких сооружений [Смекалова, 2009, с. 60], из которых лишь малая часть – не более 800 – изучена археологически [Подгородецкий, Ще-пинский, Шумская, 1983, с. 61–63; 1984, с. 98; Тощев, 2007, с. 18]. К сожалению, большинство исследованных курганов до сих пор не опубликовано, хотя открытые в них погребальные комплексы представляют значительный интерес для науки. В последнее время вышли в свет обобщающие работы, посвященные степным крымским древностям эпохи бронзы и скифского времени [Тощев, 2007; Колтухов, 2012а; 2012б]. Вместе с тем памятники региона последующих периодов пока еще никем в полной мере не обработаны и не опубликованы.

Данная работа частично восполняет этот пробел и посвящена общей характеристике захоронений сарматского времени, происходящих из курганов Степного Крыма, с целью определения их культурно-хронологической принадлежности. Всего на сегодняшний день известно 19 таких комплексов 1: Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21 [Колотухин, 2000, с. 20], Кро-поткино, к. 5, п. 2 [Щепинский, 1966, с. 27], Портовое (ур. Сары-Булат), к. 2, п. 7 [Щепин-ский, 1966, с. 16–17; Колтухов, 2012а, с. 29], Рисовое, к. 5, п. 61 [Щепинский, Черепанова, 1969, с. 165], Красноперекопск, к. 15, п. 3 [Ще-пинский, 1967, с. 12], Ишунь, к. 22, п. 2 [Ще-пинский, 1967, с. 37], Источное, к. 1, п. 2 [Ще-пинский, 1979, с. 27; Симоненко, 1993, с. 68], Червоное, к. 5, п. 18 [Симоненко, 1993, с. 70– 74; Ščepinskij, 1994, S. 87 ff.; Зайцев, Мордвин-цева, 2003, с. 65 и сл.], Чкалово, к. 1, п. 1–2 [Нечитайло, Бунятян, 1984, с. 7; Симоненко, 1993, с. 67], Заливное, к. 1931 г., в. п. [Троицкая, 1951, с. 92; 1957, с. 189; Пуздровский, 2007, с. 106], Емельяновка, к. 1, п. 15 [Колтухов, Тощев, 1998, с. 69], Советский, к. 1, п. 8 [Ще-пинский, 1976, с. 45; Симоненко, 1993, с. 70], Кировское, к. 1, п. 1 [Щепинский, 1975, с. 9– 10; Симоненко, 1993, с. 68–70], Яркое Поле, к. 1, п. 5 [Гаврилов, 2007, с. 42–43; Пуздровс-кий, 2007, с. 43], Дальние Камыши, к. 3, п. 1 [Щепинский, 1970, с. 26–27], Ильичево, к. 1, п. 3 [Щепинский, 1975, с. 45; Симоненко, 1993, с. 70], Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1 [Кропотов, 2015, с. 19–20]. Два из них (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Портовое, к. 2, п. 7) опубликованы как скифские, один (Рисовое, к. 5, п. 61) – как средневековый. Но обряд и инвентарь этих захоронений несомненно свидетельствуют об их совершении в период господства в причерноморских степях сарматских племен.

Кроме того, помимо перечисленных, в литературе имеются упоминания о еще четырех комплексах, отождествляемых с сарматами: Орловка, к. 1, п. 1 [Симоненко, 1993, с. 98], Чкалово, к. 3, п. 7 [Нечитайло, Буня-тян, 1984, с. 21–22; Симоненко, 1993, с. 68], Китай, к. 3, п. 3 [Симоненко, 1993, с. 70], Константиновка, разрушенное погребение [Орлов, Скорий, 1989, с. 63–73; Симоненко, 1993, с. 74– 75]. Однако первый из них (Орловка, к. 1, п. 1), судя по лепному лощеному узкогорлому кубку [Щепинский, 1979, с. 22, рис. 25, 1 ], скорее всего, относится еще к предскифскому времени. Инвентарь второго (Чкалово, к. 3, п. 7) – в первую очередь лепной сложно орнаментированный сосуд и железный нож с петлевидной ручкой – находит прямые аналогии среди скифских древностей VI–V вв. до н. э. (см., например: [Колотухин, 2000, с. 18–19, рис. 9, 1 ; Бессонова, Скорый, 1986, с. 161, рис. 2, 8 ; Кол-тухов, Сенаторов, 2015, с. 108, рис. 4, 1 ]). Происходящие из третьего комплекса (Китай, к. 3, п. 3) гончарные красноглиняные кувшин и миска [Щепинский, 1975, с. 93, рис. 110] имеют форму, более типичную для посуды IV–III вв. до н. э., и для памятников сарматского времени не характерны. Наконец последний объект – разрушенное погребение у с. Константиновка, сопровождавшееся богатым инвентарем II в. н. э., располагалось в центральной части Предгорного Крыма на склоне балки и не имело каких-либо следов курганной насыпи, поэтому отнесение его к числу сарматских условно. С учетом отсутствия точных данных об обряде захоронения представляется более уместным рассматривать комплекс в кругу синхронных позднескифских памятников, в тесном окружении которых он и находился [Пуздровский, 2007, с. 93].

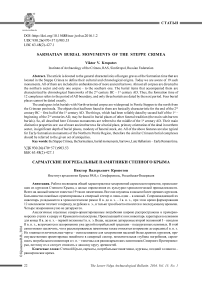

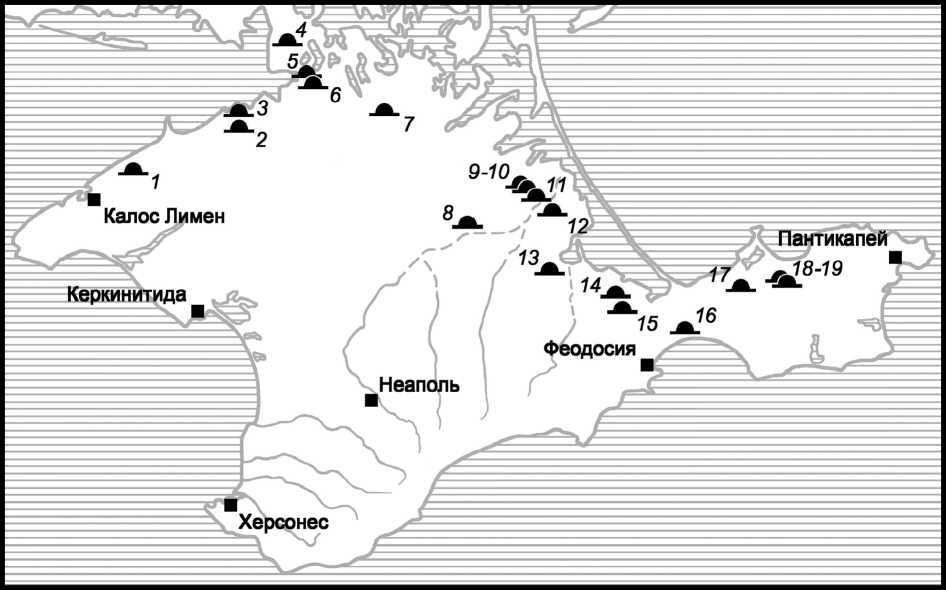

Все несомненно относящиеся к сарматскому времени погребения Степного Крыма расположены вдоль северной границы полуострова, близ побережья Черного и Азовского морей, а также в Присивашье (рис. 1). В культурном отношении они однотипны. Это впускные подкурганные захоронения, впущенные в тело насыпей более древних курганов на глубину до 1,6 м (лишь погребение 18 в кургане 5 (Ногайчинском) у с. Червоное было опущено на глубину около 6 м), из-за чего контуры погребальных сооружений, как правило, проследить не удавалось. Лишь в нескольких случаях зафиксированы очертания подпрямоугольных в плане могил с сильно скругленными углами (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Портовое, к. 2, п. 7; Рисовое, к. 5, п. 61; Ишунь, к. 22, п. 2; Яркое Поле, к. 1, п. 5; Заливное, к. 1931 г., в. п.). В двух захоронениях (Чкало-во, к. 1, п. 1–2) отмечены деревянные гробо-вища, сколоченные из тонких и узких досок. Погребение в Ногайчинском кургане (Черво-ное, к. 5, п. 18) совершено в роскошном деревянном саркофаге с двускатной крышкой. Все покойные укладывались в могилу вытянуто на спине, руки нередко сложены на груди или животе, ноги не скрещены. Абсолютное большинство усопших ориентировано в северный сектор, и лишь один (Емельяновка, к. 1, п. 15) – в южный (рис. 2). Три погребения (Кропоткино, к. 5, п. 2; Советский, к. 1, п. 8; Дальние Камыши, к. 3, п. 1) были сильно нарушены, поэтому их ориентация (в северный сектор) определена в значительной степени гипотетически.

В размещении погребального инвентаря также выявляются определенные закономерности. Во всех захоронениях, за исключением Кропоткино (к. 5, п. 2) и Ильичево (к. 1, п. 3), находились керамические сосуды, при этом образцы закрытых форм (горшки и кувшины), как правило, располагались у головы покойного, а изделия открытых форм (чаши и миски) – у его ног. В большинстве случаев погребение сопровождал только один сосуд, в пяти случаях (Ишунь, к. 22, п. 2; Червоное, к. 5, п. 18; Чкалово, к. 1, п. 2; Заливное, к. 1931 г., в. п.; Астанино, к. 23, п. 1) – два, в двух случаях (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Аста-нино, к. 3, п. 1) – соответственно три и четыре. В семи захоронениях отмечены кости животного (барана) с ножом; положение последних более вариабельно – за головой покойного (Яркое Поле, к. 1, п. 5), справа от него

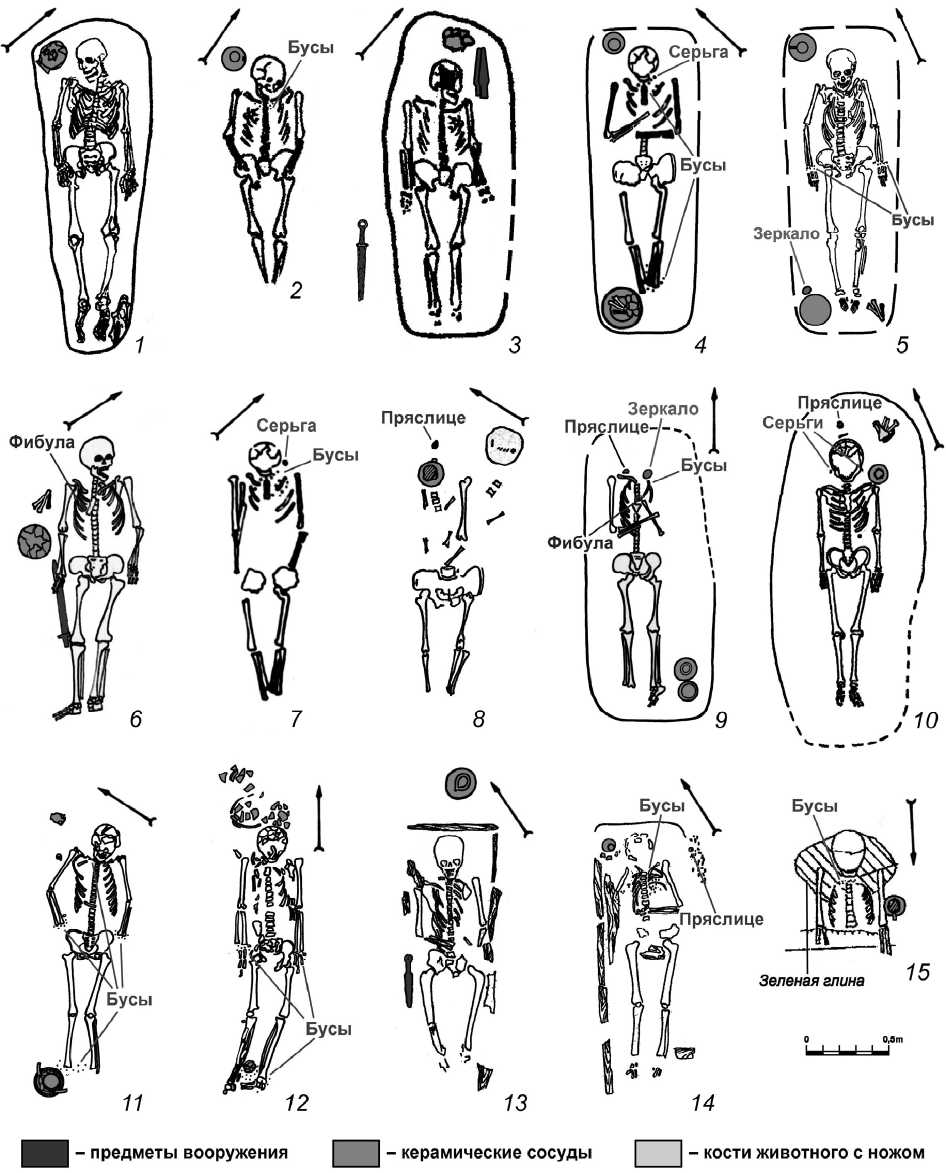

(Красноперекопск, к. 15, п. 3) или у ног (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Портовое, к. 2, п. 7; Заливное, к. 1931 г., в. п.; Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1). В состав инвентаря мужских погребений также входили предметы вооружения – короткие мечи, фиксируемые обычно у правого бедра (Рисовое, к. 5, п. 61; Крас-ноперекопск, к. 15, п. 3; Чкалово, к. 1, п. 1; Советский, к. 1, п. 8) 2, и наконечники копий, найденные у головы (Рисовое, к. 5, п. 61). Женские погребения сопровождались зеркалами, серьгами, пряслицами и бусами (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Кропоткино, к. 5, п. 2; Ишунь, к. 22, п. 2; Источное, к. 1, п. 2; Черво-ное, к. 5, п. 18; Чкалово, к. 1, п. 2; Заливное, к. 1931 г., в. п.; Емельяновка, к. 1, п. 15; Кировское, к. 1, п. 1; Яркое Поле, к. 1, п. 5; Иль-ичево, к. 1, п. 3; Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1). Последние часто не только составляли ожерелье, но и украшали запястья и щиколотки усопших. В трех захоронениях в районе грудной клетки обнаружены фибулы (Красно-перекопск, к. 15, п. 3; Ишунь, к. 22, п. 2; Чер-воное, к. 5, п. 18). Особым богатством выделяется погребение в Ногайчинском кургане (Червоное, к. 5, п. 18), сопровождавшееся, помимо прочего, большим количеством золотых украшений, набором серебряной, стеклянной и фаянсовой посуды, разнообразными амулетами, подвесками и т. п. (рис. 3).

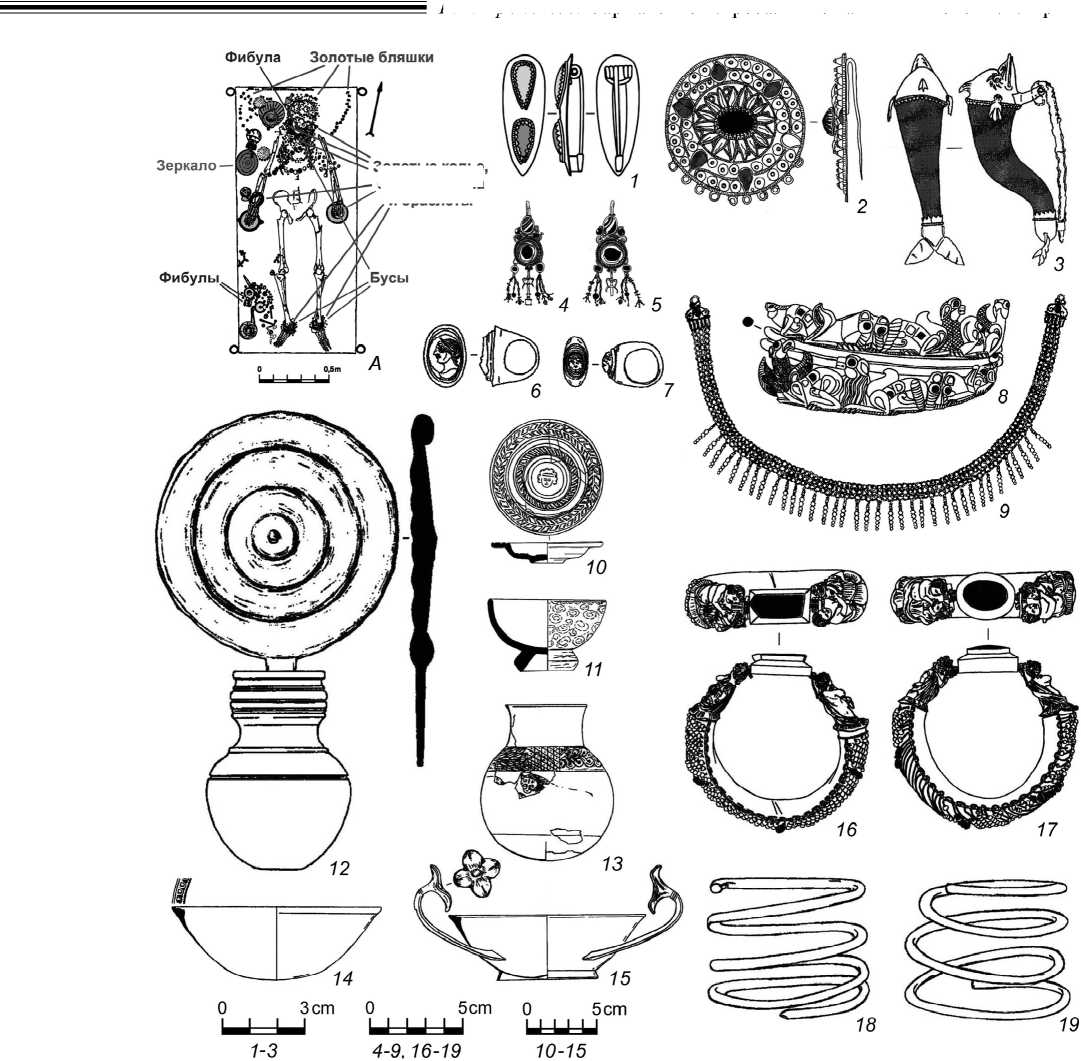

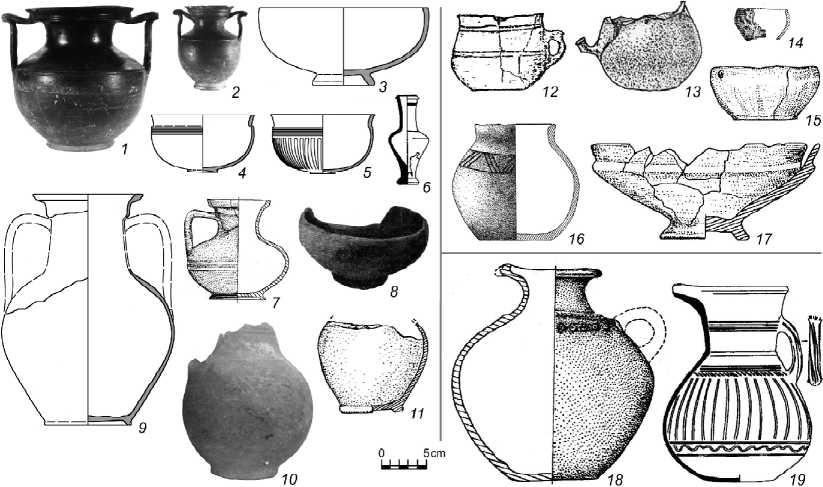

Из 27 керамических сосудов, найденных в описываемых погребениях, 15 – гончарные красноглиняные, краснолаковые и сероглиняные античного производства, 10 – лепные, вероятно изготовленные на месте, и 2 – гончарные сероглиняные типичных для Прикубанья и Северного Кавказа форм.

Среди посуды античного производства преобладают гончарные красноглиняные кувшины (8 экз.). К сожалению, большинство из них дошло до нас в сильно поврежденном виде – сохранились лишь нижние части корпуса (рис. 4,10,11) или только отдельные фрагменты (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Рисовое, к. 5, п. 61; Ишунь, к. 22, п. 2; Кировское, к. 1, п. 1; Дальние Камыши, к. 3, п. 1). Еще об одном сосуде (Заливное, к. 1931 г., в. п.) сколь либо подробные сведения вообще отсутствуют [Троицкая, 1957, с. 189; Пуздров-ский, 2007, с. 106]. И лишь о двух экземплярах мы можем судить более или менее пол- но. Первый из них (Чкалово, к. 1, п. 2) – небольшой одноручный кувшинчик (высота – 11,8 см, диаметр венчика – 7,4 см) с округло-биконическим туловом на невысоком кольцевом поддоне с расширяющимся кверху горлом, украшенный двумя полосами белой краски на месте наибольшего расширения корпуса и еще одной – на горле (рис. 4,7). Орнаментированные таким образом сосуды были широко распространены на Боспоре в I в. до н. э. – начале I в. н. э. (см., например: [Гайдукевич, 1959, с. 217; Коровина, 1967, с. 131; Корпусова, 1983, с. 38]). В пределах I в. до н. э. датируются образцы сходных форм из Беля-усского могильника в Северо-Западном Крыму [Дашевская, 2014, с. 31, 36, табл. 61,2 и 81,1]. Второй сосуд (Астанино, к. 23, п. 1) сохранился фрагментарно. Он имел почти округлое, чуть расширяющееся кверху тулово на кольцевом поддоне и широкое горло с отогнутым наружу профилированным венчиком; на корпусе имеется нижний прилеп широкой ленточной ручки; предполагаемая высота изделия не менее 25–26 см, диаметр венчика – 12,3 см (рис. 4,9). Представленные части позволяют реконструировать образец как большую столовую амфору с двумя ручками, однако отсутствие многих деталей не позволяет ее узко датировать. Подобные сосуды бытовали широко в течение всего эллинистического периода и изредка встречались даже в римское время.

К числу редких находок относятся две гончарные сероглиняные пелики, покрытые графитным лаком (Астанино, к. 3, п. 1). Эти сосуды очень близки друг другу и отличаются лишь некоторыми чертами – высотой кольцевого поддона, профилем венчика, степенью изгиба ручек, а также общими размерами: высота первого образца – 16,5 см, диаметр венчика – 12,5 см (рис. 4,1), высота второго – 9,5 см, диаметр венчика – 5,5 см (рис. 4,2). Хотя сосуды, полностью идентичные им, в Северном Причерноморье пока не известны, эти изделия, несомненно, составляют одну группу вместе с аналогичными краснолаковыми экземплярами, представленными как в сарматских погребениях [Карнаух, 2011, рис. 2– 3], так и на античных и позднескифских памятниках [Алексеева, 1982б, рис. 59; Журавлев, 2007, рис. 3; Толстиков, Журавлев, Лом-тадзе, 2003, рис. 7,5; и др.]. Датировка после- дних считается надежно установленной: вторая половина I в. до н. э. и, возможно, начало I в. н. э. [Демиденко, Журавлев, Трейстер, 1997, с. 194; Журавлев, 2007, с. 283; Толстиков, Журавлев, Ломтадзе, 2003, с. 292].

Также в двух экземплярах (Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1) в описываемой группе присутствуют штампованные сероглиняные чаши. Эти сосуды почти идентичны и различаются лишь наличием/отсутствием каннелюр на тулове. Поверхность изделий тщательно залощена, следов лака или иного покрытия не отмечено. Первый образец имеет высоту 6,5 см, диаметр венчика – 11,5 см (рис. 4, 4 ), второй – высоту 6,7 см, диаметр венчика – 11,6 см (рис. 4, 5 ). Аналоги данным чашам достаточно многочисленны [Дашевская, 2014, табл. 29, 10 ; 68, 2 ; 73, 3 ; Демиденко, Журавлев, Трейстер, 1997, рис. 4, 4 ; Симоненко, 1993, рис. 10, 2б ; и др.], но о времени их бытования в литературе единого мнения нет: последняя четверть II – первая половина I в. до н. э. [Да-шевская, 2014, с. 20, 32–33], I в. до н. э. [Книпович, 1949, с. 144], конец I в. до н. э. – начало I в. н. э. [Демиденко, Журавлев, Трейстер, 1997, с. 195], I – первая половина II в. н. э. [Симоненко, 1993, с. 83–84]. При этом все исследователи согласны с тем, что данные сосуды являются подражанием рельефным «мегарс-ким» чашам и относятся в целом к более позднему времени, чем последние.

Двумя экземплярами представлены и гончарные красноглиняные миски с полусферическим туловом на невысоком кольцевом поддоне (Астанино, к. 3, п. 1; Заливное, к. 1931 г., в. п.). Первый сосуд, за исключением придонной части, полностью покрыт ярко-красным лаком; его размеры: высота – 8,7 см, диаметр венчика – 19 см (рис. 4, 3 ). Второй образец тщательно залощен, следы лака или иного покрытия на нем отсутствуют, размеры не указаны (рис. 4, 8 ) [Троицкая, 1957, с. 189, рис. 13]. Датировка таких изделий определяется в пределах I в. до н. э. – начала или первой половины I в. н. э. [Пуздровский, 2007, с. 80 и сл., рис. 12, II, 1 ; 15, II, 5 ; 24, III, 1 ; 34, 25 ; 35, 12 ; 38, 6 ; Труфанов, 2005–2009, с. 142, рис. 10, 6 , 7 ; Храпунов, Масякин, Мульд, 1997, с. 90–91, рис. 16, 5 ; 18, 1 ; 21, 1 ].

Последний сосуд античного производства в рассматриваемой коллекции – гончар- ный краснолаковый флакон (Червоное, к. 5, п. 18). Данный образец имеет высокое и узкое горло с клювовидным венчиком, приземистое биконическое тулово и короткую ножку со сплошным поддоном; высота изделия – 10 см, максимальный диаметр тулова – 4,3 см (рис. 4,6). Такие флаконы, судя по материалам Афинской Агоры, датируются широко: последней четвертью III – I в. до н. э. [Rotroff, 2006, p. 157, ch. 31], а в Северном Причерноморье известны даже в сочетании с провинциально-римскими шарнирными фибулами I в. н. э. [Корпусова, 1983, с. 108, табл. XXXVIII; Кропотов, 2010, с. 265, рис. 76,5]. Поэтому ограничение времени их бытования первой половиной – серединой или второй-третьей четвертями I в. до н. э. [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 87; 2007, с. 320–323] представляется необоснованным.

Столь же не полны наши сведения и о лепной посуде из описываемых комплексов. Так, не представляется возможным восстановить форму четырех сосудов; лишь на основании их расположения в могиле – в районе головы покойного (Портовое, к. 2, п. 7; Крас-ноперекопск, к. 15, п. 3; Советский, к. 1, п. 8) или у его ног (Ишуть, к. 22, п. 2) – можно предположить, что три из них относились к закрытым формам, а один – к открытой. Шесть других образцов представлены двумя кружками, горшком, миской и чашками.

Первые два изделия (Емельяновка, к. 1, п. 15; Источное, к. 1, п. 2) – серолощеные. Оба имеют округлое тулово с чуть отогнутым наружу венчиком, плоское дно и вертикальную петлевидную ручку; у одного сосуда ручка в верхней части украшена небольшим выступом (рис. 4, 12 ), ручка и венчик второго – фрагментированы (рис. 4, 13 ). Размеры образцов соответственно: высота – 8,3 и 10 см, максимальный диаметр тулова – 10,7 и 12 см. Полные аналогии таким сосудам известны среди северокавказской керамики, датируемой II– I вв. до н. э., но встречаются подобные изделия и в более позднее время (см., например: [Абрамова, 1993, с. 47–49, рис. 13]).

Близкие размеры – высота 13 см, диаметр венчика 9,2 см – имеет серолощеный плоскодонный горшочек с округлым туловом и вертикальным венчиком, украшенный на плечиках врезным зигзагообразным орнамен- том, ограниченным горизонтальными линиями (рис. 4,16) (Яркое Поле, к. 1, п. 5). Аналогичные сосуды были достаточно широко распространены в раннесарматское время на территории как Европейской, так и Азиатской Сарматии (см., например: [Ковалева и др., 1987, рис. 6,9; Карнаух, 2008, рис. 4,7; Скрипкин, 1990, рис. 9,43,46]).

Очень интересна черноглиняная острореберная миска на высоком кольцевом поддоне (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21); ее высота – 9 см, диаметр венчика – 26 см (рис. 4, 17 ). Такие изделия – одна из ведущих форм посуды зарубинецкой культуры Среднего Поднепровья, где их относят либо ко всему периоду бытования культуры – II в. до н. э. – начало/первая половина I в. н. э. [Каспарова, 1989, рис. 1, а–б ; Пачкова, 2006, с. 100 и сл.], либо только к ее финальной фазе: второй четверти – середине I в. н. э. [Обломский, 1987, с. 81–83].

Обе лепные чашки (Владимировка, к. 2/ 1988 г., п. 21; Чкалово, к. 1, п. 2) имеют полусферическое тулово с чуть загнутым внутрь краем; у одного образца дно не сохранилось, у второго оно плоское. Размеры сосудов соответственно: высота – не менее 4 и 6 см, диаметры венчиков – 6,5 и 12 см (рис. 4, 14 , 15 ). К сожалению, изделия данной формы повсеместно бытовали в течение длительного времени, в том числе и на памятниках позднескифской культуры в Крыму (см., например: [Власов, 1997, с. 239 и сл.]). Сколько-либо узких датировок они не предусматривают.

К числу очень редких для Крымского полуострова находок относятся два гончарных лощеных сероглиняных кувшина. Первый из них (Чкалово, к. 1, п. 1) имеет округлый корпус с плоским дном и узкое горло с резко отогнутым наружу венчиком; короткий носик-слив лишь чуть приподнят над венчиком; ручка утрачена в древности. В районе шейки сосуд орнаментирован узким пояском из рельефных косых насечек, подчеркнутых рядом из вдавленных «глазок». Высота кувшина – 24 см, диаметр венчика – 11,5 см (рис. 4,18). Второй образец (Червоное, к. 5, п. 18) снабжен грушевидным туловом и уполощенным дном; коническое, расширяющееся кверху горло дополнено вытянутым носиком-сливом. Сосуд богато украшен врезным орнаментом из верти- кальных и горизонтальных линий, а также зигзага. Высота изделия – 22,5 см, диаметр венчика – 11 см (рис. 4,19). Оба кувшина находят себе аналогии среди древностей Прикубанья и Северного Кавказа, но форма первого из них более типична для Прикубанского региона [Марченко, 1996, рис. 31,74–75], очертания второго – для Предкавказья [Абрамова, 1993, рис. 8]. Подробная хронология таких изделий пока не разработана; в литературе лишь отмечается, что сосуды, аналогичные чкаловскому, характерны для конца I в. до н. э. – I в. н. э. [Вязьмiтiна, 1960, с. 20, рис. 71,9] или только для I в. н. э. [Скрипкин, 1990, с. 159, рис. 16,9–10], а кувшины, близкие ногайчинс-кому, – для III–I вв. до н. э. [Абрамова, 1993, с. 40, рис. 8,6–7].

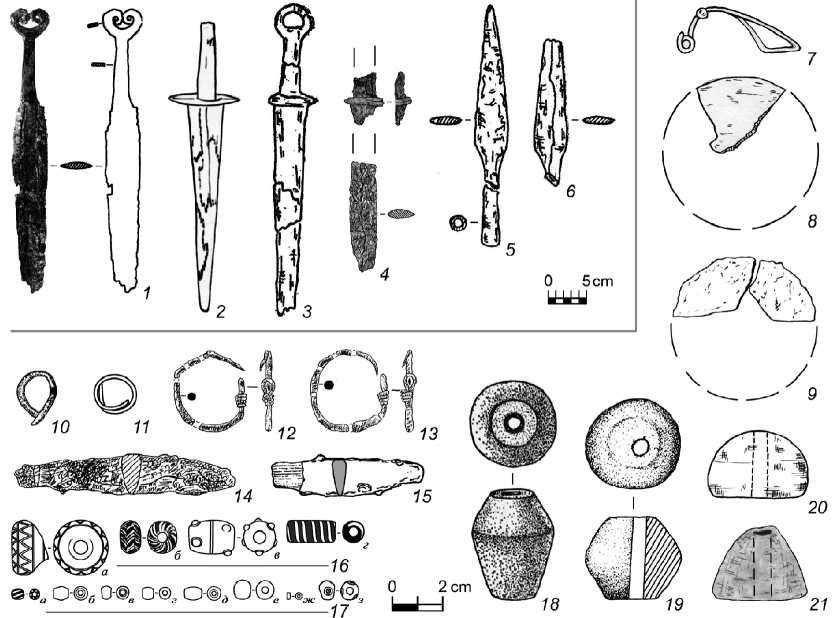

Предметы вооружения из рассматриваемых погребений представлены четырьмя мечами и двумя наконечниками копий. Все мечи принадлежат к числу коротких: их длина от 30 до 40 см. Три из них (Рисовое, к. 5, п. 61; Красноперекопск, к. 15, п. 3; Советский, к. 1, п. 8) имели прямое перекрестие и, вероятно, кольцевое навершие, сохранившееся только у одного из них (рис. 5,2–4). Четвертый образец (Чкалово, к. 1, п. 1) перекрестия не имел 3; его навершие, оформленное в виде двух загнутых внутрь волют, относится к так называемым антенновидным (рис. 5,1). Оружие первого типа бытовало значительный промежуток времени, начиная со II–I вв. до н. э. вплоть до конца II–III вв. н. э. включительно, однако наибольшее распространение получило в I – первой половине II в. н. э. [Скрипкин, 1990, с. 120–125; Симоненко, 2010, с. 39 и сл.]. Мечи с антенновидным навершием бытовали еще дольше: на протяжении всего периода существования савромато-сарматской культуры [Скрипкин, 1990, с. 126], но их северопричерноморские образцы А.В. Симоненко относит преимущественно к I в. н. э. [Симоненко, 2010, с. 26 и сл.]. Оба наконечника копий (Рисовое, к. 5, п. 61) имеют длинное, линзовидное в сечении перо с прямой втулкой, составляющей около трети всей длины изделия; длина первого наконечника – 30 см, второй – фрагментирован (рис. 5,5,6). А.В. Симоненко объединяет такие предметы в тип 2, вариант b своей классификации и датирует в основном I в. до н. э. – I в. н. э., отмечая их широкое распространение на сарматских памятниках Северного Причерноморья [Симоненко, 2010, с. 73, 79].

Фибулы из захоронений описываемой группы разнотипны. К сожалению, одна из них (Красноперекопск, к. 15, п. 3) – фрагментированная железная – на основании имеющихся данных типологически определена быть не может. Второй образец (Ишунь, к. 22, п. 2) – бронзовая одночленная надвязная застежка с плавно изогнутой дужкой и короткой четырехвит-ковой пружиной с верхней тетевой (рис. 5, 7 ) – относится к варианту 2 серии II фибул средне-латенской схемы, бытовавших, скорее всего, во второй половине I в. до н. э. [Кропотов, 2010, с. 48–50]. Третий экземпляр (Червоное, к. 5, п. 18) – золотая фибула-брошь с каплевидным щитком, украшенным вставками граната и зеленого стекла (рис. 3, 1 ) – принадлежит к группе пружинных фибул-брошей [Кропотов, 2010, с. 293 и сл.]. По форме застежки – маленькой смычковой фибуле с широким и низким приемником – ее следует относить к ранней разновидности таких украшений, датируемой преимущественно второй половиной I – началом II в. н. э. [Кропотов, 2010, с. 294–295]. Из Ногайчинского кургана (Червоное, к. 5, п. 18) также происходят брошь с двумя иглами в виде дельфина, изготовленная из золота и горного хрусталя (рис. 3, 3 ), и круглая золотая заколка-брошь, украшенная сканью и зернью, а также вставками зеленого стекла и граната (рис. 3, 2 ). Датировки подобных изделий – широкие: вторая половина II в. до н. э. – начало II в. н. э., но образцы зооморфных форм типичны в основном для второй половины I – начала II в. н. э. [Кропотов, 2010, с. 287].

Из четырех зеркал, найденных в захоронениях сарматского времени в Степном Крыму, три (Кропоткино, к. 5, п. 2; Ишунь, к. 22, п. 2; Заливное, к. 1931 г., в. п.) представлены круглыми плоскими образцами небольшого размера (диаметр 5–6 см), сохранившимися лишь во фрагментах (рис. 5, 8–9 ). Четвертый экземпляр (Червоное, к. 5, п. 18) – крупное массивное зеркало с валиком по краю диска, коническим выступом в центре и ручкой-штырем; диаметр диска – 18 см, длина ручки – 7,5 см. Образец был закреплен на костяной подставке, имевшей форму сосуда с прямым венчиком, округлым туловом и плоским дном;

высота последней – 15 см, диаметр верхней части – 6,8 см (рис. 3, 12 ). Зеркала этих двух типов были очень популярными у сарматов на всей территории их расселения в I в. н. э., но появились еще в предшествующее время [Симоненко, 1993, с. 28, 85; Глухов, 2003, с. 89 и сл.; Минеева, Скрипкин, 2005, с. 51–53]. Не позднее третьей четверти/второй половины I в. н. э. принято их датировать и в Крыму [Пуздровский, 2007, с. 153; Труфанов, 2005– 2009, с. 255].

Все ювелирные украшения, обнаруженные в богатом захоронении в Ногайчинском кургане (Червоное, к. 5, п. 18), как и серебряная, фаянсовая и стеклянная посуда, бусы и другие предметы из этого комплекса, подробно рассмотрены в ряде специальных работ [Симоненко, 1993, с. 87–91; 2007, с. 57–66; Трейстер, 2000, с. 182 и сл.; Зайцев, Мордвин-цева, 2003, с. 69 и сл.; 2007, с. 319 и сл; Морд-винцева, Трейстер, 2007, с. 52–55; и др.], поэтому обращаться к их анализу в данном очерке нет необходимости. Отметим лишь, что исследователи склонны относить эти вещи к позднеэллинистическому – раннеримскому времени и лишь дискутируют по поводу их узкой датировки в рамках указанного периода.

Украшения из рядовых захоронений региона маловыразительны. Это проволочные серьги (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Яркое Поле, к. 1, п. 5; Ильичево, к. 1, п. 3) и наборы бус (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Ишунь, к. 22, п. 2; Чкалово, к. 1, п. 2; Заливное, к. 1931 г., в. п.; Емельяновка, к. 1, п. 15; Кировское, к. 1, п. 1; Ильичево, к. 1, п. 3; Ас-танино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1). Все серьги изготовлены из тонкой бронзовой проволоки, согнутой в кольцо. Две из них имеют заходящие друг за друга концы (рис. 5, 10–11 ), одна пара (Яркое Поле, к. 1, п. 5) дополнена застежкой в виде петли и крючка (рис. 5, 12 , 13 ). Последние получают распространение на Крымском полуострове не ранее второй половины I в. до н. э. [Труфанов, 2005–2009, с. 228].

Наборы бус в большинстве своем также разнообразием не отличаются. Они состоят из округлых пронизей из глухого красного и зеленого стекла с тремя сине-белыми глазками (тип 27а и 29а) 4 (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Астанино, к. 23, п. 1), треугольной подвески из глухого красного стекла или сердолика

(тип 11) (Кировское, к. 1, п. 1), бочковидных бус из прозрачного бесцветного стекла с внутренней металлической прокладкой (тип 2а) (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Чкалово, к. 1, п. 2; Астанино, к. 23, п. 1), аналогичных им по форме из глухого грязно-синего стекла (тип 28) (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Астанино, к. 23, п. 1), цилиндрических из глухого зеленого и голубого стекла (типы 65 и 66) (Чкалово, к. 1, п. 2), округлых из глухого белого (тип 2) (Ишунь, к. 22, п. 2; Ильичево, к. 1, п. 3), красного (тип 3) (Астанино, к. 23, п. 1) и бирюзового стекла (тип 13) (Кировское, к. 1, п. 1; Ильичево, к. 1, п. 3), разнообразных янтарных бус (типы 1–5) (Заливное, к. 1931 г., в. п.), цилиндрических из коралла (тип 3) (Чкалово, к. 1, п. 2), а также короткоцилиндрического бисера из гагата (тип 27) (Емельяновка, к. 1, п. 15) и египетского фаянса голубого и белесого оттенков (тип 9) (Чкалово, к. 1, п. 2; Кировское, к. 1, п. 1).

Кроме Ногайчинского кургана более или менее представительный набор бус встречен лишь в погребении 1 кургана 3 у с. Астанино. Последний включал крупную пронизь из прозрачного сизо-зеленого стекла, украшенную чередующимися поперечными зигзагообразными и прямыми нитями из глухого белого стекла (тип 314) (рис. 5,16,а), округлую поперечно-сжатую пронизь из глухого синего стекла, украшенную чередующимися продольными зигзагообразными полосами глухого белого, желтого, красного и синего стекла (рис. 5,16,б), бочковидную пронизь из глухого синего стекла, обвитую поперек белой нитью и украшенную шестью выпуклыми сине-белыми глазками (тип 356) (рис. 5,16,в), цилиндрическую пронизь из глухого черного (?) корродированного стекла, обвитую спиральной нитью из глухого белого стекла (тип 215а) (рис. 5,16,г), а также бусы – бочковидные, украшенные продольными полосами из глухого черного и белого стекла (тип 190б) (рис. 5,17,а), бочковидные из прозрачного бесцветного стекла с внутренней металлической прокладкой (тип 2а) (рис. 5,17,б), округлые поперечно-сжатые из глухого зеленого стекла (тип 8) (рис. 5,17,в), округлые поперечно-сжатые из полупрозрачного темно-лилового стекла (тип 4) (рис. 5,17,г), округлые из глухого черного стекла (тип 1) (рис. 5,17,е), округлые из глухого красного стекла с тремя сине-белыми глазками (тип 27а) (рис. 5,17,з), бочковидные из сердолика (тип 3б) (рис. 5,17,д), а также короткоцилиндрический бисер из египетского фаянса бирюзового цвета (тип 9) (рис. 5,17,ж).

Кроме того, еще в одном погребении (Советский, к. 1, п. 8) встречена округлая пронизь из глухого темно-синего стекла, обвитая поперек белой нитью (тип 144), найденная близ черепа покойного и, возможно, служившая подвеской или амулетом.

Почти все перечисленные типы бус бытовали длительный промежуток времени: либо в течение III в. до н. э. – III в. н. э. – образцы из одноцветного стекла типа 8, с внутренней металлической прокладкой типа 2а, гагатовые типа 27, сердоликовые типа 3б, стеклянные пронизи типа 215а [Алексеева, 1978, с. 14, 30, 45, 64; 1982а, с. 10], либо даже всю античную эпоху – бусы из одноцветного стекла типов 1–4, 13 и бисер из египетского фаянса типа 9 [Алексеева, 1975, с. 32; 1978, с. 62–63]. Относительно узкие датировки, III–II вв. до н. э., Е.М. Алексеева предлагает для бус из одноцветного стекла типа 28 и пронизей из зеленого стекла с тремя сине-белыми глазками типа 29а [Алексеева, 1978, с. 61, 65]. Разноцветные пронизи типов 190б и 356 исследовательница датирует II–I вв. до н. э. [Алексеева, 1978, с. 43, 54], а пронизи типов 144 и 314, а также бусы из одноцветного стекла типов 65–66 и коралловые типа 3 относит к первым векам н. э. [Алексеева, 1978, с. 40, 52, 67; 1982а, с. 30].

К сожалению, остальные находки – пряслица, ножи и т. п. (рис. 5, 14 , 15 , 18–21 ) – сколь-либо узких датировок не предполагают.

Проведенный выше анализ вещей, найденных в захоронениях описываемой группы, позволяет предложить для большинства из них относительно узкие хронологические определения. Так, два погребения (Емельяновка, к. 1, п. 15; Источное, к. 1, п. 2) по наличию в них лепных серолощеных кружек северокавказского типа можно датировать в пределах II– I вв. до н. э., полностью не исключая и более позднее время. Несомненно, к I в. до н. э. относятся захоронения, содержавшие красноглиняный кувшин, украшенный полосами белой краски, и штампованные сероглиняные чаши (Чкалово, к. 1, п. 2; Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1), причем одно из них (Астанино, к. 23, п. 1), сопровождавшееся, помимо прочего, двумя сероглиняными пеликами, могло быть совершенно только во второй половине этого столетия. Также, скорее всего, ко второй половине I в. до н. э. следует относить комплекс с надвязной фибулой среднелатенской схемы (Ишунь, к. 22, п. 2) и погребение (Яркое Поле, к. 1, п. 5), включавшее лепной горшок, украшенный типичным для раннесарматского времени зигзагообразным орнаментом, и проволочные серьги с застежкой в виде крючка и петли – эти вещи, по-видимому, сосуществовали только в данное время.

Два памятника (Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; Заливное, к. 1931 г., в. п.), содержавшие гончарную красноглиняную миску с полусферическим туловом и лепную острореберную миску зарубинецкого типа, датировать уже, чем I в. до н. э. – началом/первой половиной I в. н. э., не представляется возможным, так как остальные находки из этих комплексов – фрагментированный красноглиняный кувшин, лепные чаши, зеркало, бусы и т. п. – данную датировку не уточняют.

Захоронения, из выразительных находок имевшие только маленькое круглое зеркало, меч с кольцевым навершием и наконечники копий (Кропоткино, к. 5, п. 2; Рисовое, к. 5, п. 61; Красноперекопск, к. 15, п. 3), можно ограничить лишь довольно широкими хронологическими рамками: конец II в. до н. э. – I в. н. э. Погребение 8 из кургана 1 у п. г. т. Советский, содержавшее, помимо фрагментов меча, стеклянную пронизь типа 144, характерную для первых веков н. э., предположительно можно отнести к I в. н. э. Скорее всего, I в. н. э. или концом I в. до н. э. – I в. н. э. следует датировать и погребение 1 из кургана 1 у с. Чкалово, сопровождавшееся мечем с антенновидным навершием и прикубанским гончарным сероглиняным кувшином.

Относительно даты погребения в Ногай-чинском кургане (Червоное, к. 5, п. 18) среди исследователей единого мнения нет: конец II в. до н. э. – I в. н. э. [Šěepinskij, 1994, S. 101], начало – первая половина I в. до н. э. [Зайцев, Мордвинцева, 2003, с. 97], вторая треть или середина этого столетия [Зайцев, Мордвiнцева, 2004, с. 23; 2007, с. 343], рубеж эр – начало I в. н. э. [Пуздровский, 2004, с. 303; 2007, с. 43], I в. н. э. [Трейстер, 2000, с. 202], вторая поло- вина I – начало II в. н. э. [Симоненко, 1993, с. 117; 2007, с. 66]. При этом расхождение во взглядах в значительной степени объясняется привлечением предметам погребального инвентаря разных аналогий и, соответственно, их различными датировками. Не углубляясь в дискуссию, хотелось бы обратить внимание на наличие в комплексе довольно позднего изделия – золотой фибулы-броши с каплевидным щитком и застежкой – смычковой фибулой (рис. 3,1), датировка которой ранее середины I в. н. э. вряд ли возможна.

К сожалению, оставшиеся четыре комплекса (Портовое, к. 2, п. 7; Кировское, к. 1, п. 1; Дальние Камыши, к. 3, п. 1; Ильичево, к. 1, п. 3) уверенно отнести к какому-либо узкому промежутку времени не представляется возможным из-за слишком широких датировок найденных в них вещей, однако подобие всех черт обряда этих захоронений не оставляет сомнений в близости их хронологического положения.

Таким образом, датировка рассмотренных памятников в целом укладывается в рамки II в. до н. э. – I в. н. э., при этом время формирования 12 комплексов тяготеет к периоду до рубежа н. э., и лишь три объекта, вероятно, относятся к последующему времени (Чкалово, к. 1, п. 1; Червоное, к. 5, п. 18; Советский, к. 1, п. 8). Четыре захоронения узко не датируются.

Здесь небезынтересно отметить, что погребения описываемой погребальной традиции – впускные северо-ориентированные – широко распространены в причерноморских степях к северу от Крымского полуострова (см., например: [Симоненко, 1993]). Происходящий из них надежно датируемый материал относится в основном к концу II в. до н. э. – первой половине I в. н. э. Это фибулы средне- латенской схемы, воинские и лучковые подвязные раннего варианта, двухигольные броши, гончарные красноглиняные кувшины, штампованные красно- и сероглиняные чаши, веретенообразные флаконы и т. п. При этом вещи второй половины I – начала II в. н. э. – в частности клейменая краснолаковая посуда, фибулы лучковые подвязные I, II и IV серий варианта 2, с кнопкой и с завитком на конце приемника, провинциально-римские шарнирные и т. п. – происходят преимущественно из основных подкурганных захоронений и на большей части Северного Причерноморья во впускных северо-ориентированных погребениях не встречаются; последние в это время массово фиксируются только на северо-западной окраине припонтийского региона – в Днестро-Прут-ском междуречье. В этой связи можно заключить, что традиция впускных северо-ориентированных погребений господствовала в Северном Причерноморье лишь до середины I в. н. э., после чего на большей части региона была заменена новой погребальной нормой.

Использование для захоронения уже существующей курганной насыпи, преимущественная ориентировка покойного в северный сектор, незначительная глубина погребения, скромность погребального инвентаря и т. п. – главные отличительные черты раннесарматских памятников Северного Причерноморья [Симоненко, 1994, с. 32]. Несомненно, к этой культурной группе следует относить и все рассмотренные крымские степные захоронения и, соответственно, ограничивать время их совершения концом II в. до н. э. – первой половиной I в. н. э. Лишь погребение в Ногайчинс-ком кургане могло быть осуществлено в более позднее время: его датировка – вряд ли ранее середины I в. н. э. – представляется наиболее поздней.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Сарматские погребальные памятники в Степном Крыму:

1 – Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; 2 – Кропоткино, к. 5, п. 2;

3 – Портовое (ур. Сары-Булат), к. 2, п. 7; 4 – Рисовое, к. 5, п. 61; 5 – Красноперекопск, к. 15, п. 3;

6 – Ишунь, к. 22, п. 2; 7 – Источное, к. 1, п. 2; 8 – Червоное, к. 5, п. 18 (Ногайчинский курган);

9, 10 – Чкалово, к. 1, п. 1–2; 11 – Заливное, к. 1931 г., в. п.; 12 – Емельяновка, к. 1, п. 15;

13 – Советский, к. 1, п. 8; 14 – Кировское, к. 1, п. 1; 15 – Яркое Поле, к. 1, п. 5;

16 – Дальние Камыши, к. 3, п. 1; 17 – Ильичево, к. 1, п. 3; 18, 19 – Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1

Рис. 2. Планы погребений:

1 – Портовое (ур. Сары-Булат), к. 2, п. 7; 2 – Кировское, к. 1, п. 1; 3 – Рисовое, к. 5, п. 61;

4 – Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; 5 – Заливное, к. 1931 г., в. п. (реконструкция по описанию Н.Л. Эрнста);

6 – Красноперекопск, к. 15, п. 3; 7 – Ильичево, к. 1, п. 3; 8 – Источное, к. 1, п. 2;

9 – Ишунь, к. 22, п. 2; 10 – Яркое Поле, к. 1, п. 5; 11, 12 – Астанино, к. 3, п. 1 и к. 23, п. 1;

13, 14 – Чкалово, к. 1, п. 1–2; 15 – Емельяновка, к. 1, п. 15

Рис. 3. План погребения ( A ), ювелирные украшения ( 1–9, 16–19 ), зеркало ( 12 ), серебряная ( 13–15 ), фаянсовая ( 10 ) и стеклянная ( 11 ) посуда из Ногайчинского кургана (Червоное, к. 5, п. 18)

Золотые колье, серьги, гривна , и браслеты

Рис. 4. Керамическая посуда:

1–4 – Астанино, к. 3, п. 1; 5, 9 – Астанино, к. 23, п. 1; 6, 19 – Червоное, к. 5, п. 18 (Ногайчинский курган);

7, 14 – Чкалово, к. 1, п. 2; 8 – Заливное, к. 1931 г., в. п. (без масштаба); 10 – Кировское, к. 1, п. 1;

11, 15, 17 – Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; 12 – Емельяновка, к. 1, п. 15; 13 – Источное, к. 1, п. 2;

16 – Яркое Поле, к. 1, п. 5; 18 – Чкалово, к. 1, п. 1

Рис. 5. Предметы вооружения, фибулы, зеркала, личные украшения, ножи и пряслица:

1 – Чкалово, к. 1, п. 1; 2 – Красноперекопск, к. 15, п. 3; 3, 5, 6 – Рисовое, к. 5, п. 61;

4 – Советский, к. 1, п. 8; 7, 8, 20 – Ишунь, к. 22, п. 2; 9, 21 – Кропоткино, к. 5, п. 2;

10 – Владимировка, к. 2/1988 г., п. 21; 11 – Ильичево, к. 1, п. 3; 12–14, 19 – Яркое Поле, к. 1, п. 5;

15 – Астанино, к. 23, п. 1; 16, 17 – Астанино, к. 3, п. 1; 18 – Источное, к. 1, п. 2

Список литературы Сарматские погребальные памятники степного Крыма

- Абрамова М. П. (1993). Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н. э. -IV в. н. э.). М. 240 с.

- Алексеева Е. М. (1975). Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. М. Вып. Г1-12. 120 с.

- Алексеева Е. М. (1978). Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. М. Вып. Г1-12. 120 с.

- Алексеева Е. М. (1982а). Античные бусы Северного Причерноморья//САИ. М. Вып. Г1-12. 104 с.

- Алексеева Е. М. (1982б). Юго-восточная часть некрополя Горгиппии//Горгиппия: материалы Анап. археол. экспедиции. Краснодар: Краснод. кн. изд-во. Т. II. С. 5-116.

- Бессонова С. С., Скорый С. А. (1986). Погребение скифского воина из Акташского могильника в Восточном Крыму//СА. № 4. С. 158-170.

- Власов В. П. (1997). Лепная керамика позднескифского Булганакского городища//Бахчисарайский историко-археологический сборник. Симферополь: Таврия. Вып. 1. С. 204-303.

- Вязьмiтiна M. I. (1960). Сарматськi поховання в долинi р. Молочної//Археологiчнi пам'ятки УРСР. Т. VIII. С. 17-21.

- Гаврилов А. В. (2007). Археологические разведки и раскопки в Кировском районе//Археологические исследования в Крыму 1995 г. Симферополь: СОНАТ. С. 42-43.

- Гайдукевич В. Ф. (1959). Некрополи некоторых боспорских городов (по материалам раскопок 1930-х годов)//МИА. № 69. С. 154-238.

- Глухов А. А. (2003). Типология и хронология зеркал среднесарматского времени (по материалам междуречья Волги и Дона)//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6. С. 89-102.

- Дашевская О. Д. (2014). Некрополь Беляуса. Симферополь: ЧП «Предприятие Феникс». 284 с.

- Демиденко С. В., Журавлев Д. В., Трейстер М. Ю. (1997). «Круглый курган» из раскопок В.Г. Тизенгаузена//Древности Евразии. М. С. 186-215.

- Журавлев Д. В. (2007). О некоторых категориях позднеэллинистической краснолаковой керамики городища «Чайка»//Материалы исследований городища «Чайка» в Северо-Западном Крыму. М.: МГУ. С. 275-312.

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И. (2003). «Ногайчинский» курган в степном Крыму//ВДИ. № 3. С. 61-99.

- Зайцев Ю. П., Мордвiнцева В. I. (2004). До iсторичної iнтерпретацiї поховання в Ногайчинському курганi//Археологiя. № 4. С. 17-25.

- Зайцев Ю. П., Мордвинцева В. И. (2007). Датировка погребения в Ногайчинском кургане. Диалоги с оппонентом//Древняя Таврика. Симферополь: Универсум. С. 319-358.

- Карнаух Е. Г. (2008). Могильник среднесарматского времени Приморское в Приазовье//Revista Arheologicг. Vol. IV, № 2. С. 164-178.

- Карнаух Е. Г. (2011). Червонолаковi пелiки з сарматських поховань//Археологiя. № 3. С. 114-118.

- Каспарова К. В. (1989). Припятское Полесье на рубеже эр (по материалам Белорусско-Полесской экспедиции)//Итоги археологических экспедиций Государственного Эрмитажа. Л.: Изд-во ГЭ. С. 89-102.

- Книпович Т. Н. (1949). Танаис: историко-археологическое исследование. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 180 с.

- Ковалева И. Ф., Андросов А. В., Шалабудов В. Н., Шахров Г. И. (1987). Исследование курганов группы «Долгой Могилы» у С. Терны в Приорелье//Памятники бронзового и раннего железного веков Поднепровья. Днепропетровск. С. 5-27.

- Колотухин В. А. (2000). Киммерийцы и скифы Степного Крыма. Симферополь: СОНАТ. 120 с.

- Колтухов С. Г. (2012а). Скифы Северо-Западного Крыма в VII-IV вв. до н. э. (погребальные памятники)//Археологический альманах. № 27. Донецк: Донбасс. 268 с.

- Колтухов С. Г. (2012б). Скифы Крымского Присивашья в VII-IV вв. до н. э. Погребальные памятники//Материалы к археологической карте Крыма. Симферополь: Предприятие «Феникс». Вып. Х. 140 с.

- Колтухов С. Г., Тощев Г. Н. (1998). Курганные древности Крыма. Запорожье: ЗГУ. Т. II. 194 с.

- Колтухов С. Г., Сенаторов С. Н. (2015). Скифские погребения в курганном могильнике Дорт-Оба//История и археология Крыма. Т. II. Симферополь. С. 102-122.

- Коровина А. К. (1967). Раскопки некрополя Фанагории в 1964 г.//КСИА. Вып. 109. С. 130-135.

- Корпусова В. Н. (1983). Некрополь Золотое (к этнокультурной истории европейского Боспора). Киев: Наукова думка. 184 с.

- Кропотов В. В. (2010). Фибулы сарматской эпохи. Симферополь: АДЕФ-Украина. 384 с.

- Кропотов В. В. (2015). Сарматские погребения близ села Астанино в Восточном Крыму//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. № 2 (32). С. 18-24 DOI: 10.15688/jvolsu4.2015.2.2

- Марченко И. И. (1996). Сираки Кубани. Краснодар: КубГУ. 340 с.

- Минеева О. И., Скрипкин А. С. (2005). О происхождении и времени появления одного из типов бронзовых зеркал у сарматов//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 7. С. 51-56.

- Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю. (2007). Произведения торевтики и ювелирного дела в Северном Причерноморье II в. до н. э. -II в. н. э. Симферополь; Бонн Т. II. 256 с.

- Нечитайло А. Л., Бунятян Е. П. (1984). Курганная группа близ с. Чкалово//Курганы Степного Крыма. К.: Наукова думка. С. 6-40.

- Обломский А. М. (1987). О финале среднеднепровского варианта зарубинецкой культуры//Советская археология. № 3. С. 68-85.

- Орлов К. К., Скорий С. А. (1989). Комплекс с бронзовим посудом римського часу з поховання в Центральному Криму//Археологiя. № 2. С. 63-73.

- Пачкова С. П. (2006). Зарубинецкая культура и латенизированные культуры Европы. Киев. 372 с.

- Подгородецкий П. Д., Щепинский А. А., Шумская Л. А. (1983). Природа Крыма и ее освоение в эпоху энеолита (опыт историко-ландшафтного анализа)//Физическая география и геоморфология. Вып. 30. С. 57-65.

- Подгородецкий П. Д., Щепинский А. А., Шумская Л. А. (1984). Природа Крыма и ее освоение в эпоху бронзы (опыт историко-ландшафтного анализа)//Физическая география и геоморфология. Вып. 31. С. 95-102.

- Пуздровский А. Е. (2004). К вопросу о хронологии и этнокультурной принадлежности погребений с ожерельями с подвесками в виде бабочек//Боспорский феномен: проблемы хронологии и датировки памятников. Ч. 2. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 298-305.

- Пуздровский А. Е. (2007). Крымская Скифия II в. до н. э. -III в. н. э. Погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 480 с.

- Симоненко А. В. (1993). Сарматы Таврии. Киев: Наукова думка. 144 с.

- Симоненко А. В. (2007). Стеклянные и фаянсовые изделия из Ногайчинского кургана (к дискуссии о дате памятника)//Археология, этнография и антропология Евразии. № 1 (29). С. 57-66.

- Симоненко А. В. (2010). Сарматские всадники Северного Причерноморья. СПб.: Нестор-История. 328 с.

- Симоненко О. В. (1994). Ранньосарматський перiод у Пiвнiчному Причорномор'ї//Археологiя. № 1. С. 32-48.

- Скрипкин А. С. (1990). Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во СГУ. 300 с.

- Смекалова Т. Н. (2009). Курганы в ландшафте Северного Причерноморья. I. Предгорный Крым//Боспорские исследования. Вып. XXI. С. 42-119.

- Толстиков В. П., Журавлев Д. В., Ломтадзе Г. А. (2003). Керамический комплекс позднеэллинистического времени из Пантикапея//Боспорские исследования. Вып. III. С. 289-314.

- Тощев Г. Н. (2007). Крым в эпоху бронзы. Запорожье: ЗНУ. 304 с.

- Трейстер М. Ю. (2000). О ювелирных изделиях из Ногайчинского кургана//ВДИ. № 1. С. 182-202.

- Троицкая Т. Н. (1951). Скифские курганы Крыма//Известия Крымского отдела Географического общества СССР. Вып. 1. С. 85-112.

- Троицкая Т. Н. (1957). Находки из скифских курганов Крыма, хранящиеся в областном краеведческом музее//История и археология древнего Крыма. Киев: Изд-во АН УССР. С. 174-190.

- Труфанов А. А. (2005-2009). Хронология могильников Предгорного Крыма I в. до н. э. -III в. н. э.//Stratum plus: Культурная антропология. С. 117-328.

- Храпунов И. Н., Масякин В. В., Мульд С. А. (1997). Позднескифский могильник у С. Кольчугино//Бахчисарайский историко-археологический сборник. 1997. Вып. 1. С. 76-155.

- Щепинский А. А. (1966). Отчет о работах Северо-Крымской археологической экспедиции в 1966 г.//Научный архив ИА НАНУ. Д. 4587 (1966/33).

- Щепинский А. А. (1967). Отчет о работах Северо-Крымской археологической экспедиции в 1967 г.//Научный архив ИА НАНУ. Д. 8361 (1967/18).

- Щепинский А. А. (1970). Отчет о работах Северо-Крымской археологической экспедиции в 1970 г.//Научный архив ИА НАНУ. Д. 8360 (1970/93а).

- Щепинский А. А. (1975). Отчет о работах Северо-Крымской археологической экспедиции в 1975 г.//Научный архив ИА НАНУ. Д. 9047 (1975/12б).

- Щепинский А. А. (1976). Отчет о работах Северо-Крымской археологической экспедиции в 1976 г.//Научный архив ИА НАНУ. Д. 8341 (1976/9а).

- Щепинский А. А. (1979). Отчет об археологических раскопках в зоне строительства Северо-Крымского канала в 1979 г.//Научный архив ИА НАНУ. Д. 9859 (1979/13).

- Щепинский А. А., Черепанова Е. Н. (1969). Северное Присивашье в V-I тыс. до н. э. Симферополь: Крым. 328 с.

- Rotroff S. I. (2006). Hellenistic pottery: the plane wares//The Athenian Agora. Vol. XXXIII. Princeton. 440 p.

- Ščepinskij A. (1994). Über die Aristokratie der Sarmaten im nördlichen Schwarz-meergebiet//Zeitschrift für Archäologie. Vol. 28. S. 87-106.