Сарматский котел из донского левобережья

Автор: Березуцкий В.Д., Золотарев П.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые исследования археологических памятникови новые находки

Статья в выпуске: 246, 2017 года.

Бесплатный доступ

Сарматские бронзовые котлы на территории Среднего и Верхнего Дона - редкое явление, и каждая подобная находка вносит значительный вклад в изучение сарматской археологии. В статье рассматривается сарматский котел, обнаруженный в разрушенном кургане у с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (донское левобережье). Форма котла, детали его оформления позволяют связать находку со среднесарматской культурой и датировать изделие I-II вв. н.э.

Средний дон, сарматы, среднесарматская культура, бронзовыйкотел

Короткий адрес: https://sciup.org/14328399

IDR: 14328399

Текст научной статьи Сарматский котел из донского левобережья

Осенью 2015 г. в Лискинский краеведческий музей жителем с. Средний Ико-рец Лискинского района Воронежской области (левобережье Среднего Дона) был передан бронзовый котел, найденный еще в 80-е гг. прошлого века во время строительства птицефабрики на западной окраине с. Средний Икорец (правый берег р. Икорец, левый приток Дона)1.

Место обнаружения котла нами осмотрено, и выяснено, что в настоящее время на месте находки находятся полуразрушенные строения бывшей птицефабрики. Поблизости располагается несколько сильно распаханных небольших курганов, и, по-видимому, котел происходит из кургана, разрушенного в ходе строительных работ. В прошлом археологические исследования курганов в непосредственной близости от фермы проводились отрядом экспедиции Воронежского государственного педагогического университета под руководством Ю. Д. Разуваева ( Разуваев , 2011).

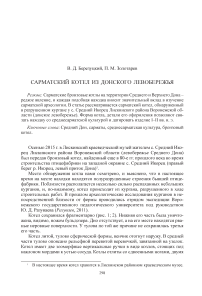

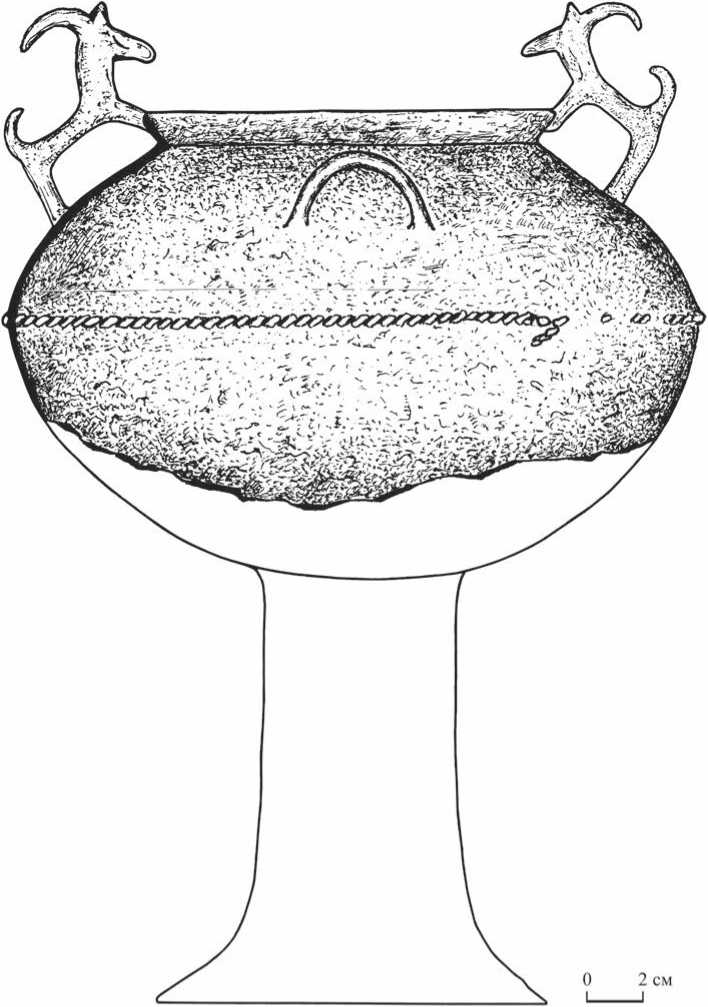

Котел сохранился фрагментарно (рис. 1; 2). Нижняя его часть была уничтожена, видимо, ножом бульдозера. Дно отсутствует, а на его месте находятся рваные неровные поверхности. У тулова по той же причине не сохранилась третья его часть.

Котел литой, тулово сферической формы, венчик отогнут наружу. В средней части тулово опоясано рельефной перевитой веревочкой, завязанной на узелок. Котел имеет две зооморфные вертикальные ручки в виде козлов, стоящих под наклоном мордами к устью сосуда. Козлы отлиты со сдвоенными ногами, двумя ушами, высоко поднятым хвостом и одним рогом. Передние ноги животных расположены не на тулове, а на самом венчике, под которым сохранилась одна ручка-петелька, отлитая вместе с туловом. Вероятно, котел имел и вторую ручку, расположенную первоначально с обратной стороны, которая была утеряна вместе с частью тулова. Судя по находкам типологически похожих котлов, котел из с. Средний Икорец имел рюмковидный поддон. Диаметр верха сосуда составляет 14,5 см, сохранившаяся высота – 13,5 см. Высота венчика 1 см. Толщина боковой ручки, округлой в сечении, составляет 0,7 см.

На территории Среднего и Верхнего Дона находки котлов савромато-сар-матского времени единичны. Литой бронзовый котел «савроматского» типа (по А. П. Медведеву), с «чуждыми» для среднедонской культуры скифского времени признаками – одним выступом на ручках и рельефным орнаментом в виде двух линий «веревочки» по средней части тулова, найден А. И. Пузиковой в кургане № 20 у с. Дуровка (Вербное) ( Пузикова , 2001. Рис. 57, 1 ). А. И. Пузикова, ссылаясь на определение даты амфоры, сделанное А. П. Абрамовым, датировала погребение первой половиной IV в. до н. э. (Там же. С. 200). А. П. Медведев, говоря о значительных переменах, происшедших в составе погребального инвентаря в конце IV в. до н. э. (выделено нами. – В. Б. , П. З .), отнес находку к тем изделиям, в которых отражено веяние новой эпохи ( Медведев , 1999. С. 150). Безусловно, в котле отражены в той или иной степени савроматские элементы, но это еще котел из погребения скифского времени.

Два медных кованых котла из Аверинского кургана, найденные случайно во время распашки поля (Острогожский район Воронежской области, донское правобережье), по-видимому, также принадлежат периоду наступления эпохи, связанной с проникновением на Средний Дон новой волны кочевников «савро-мато-сирматского круга»2. Один из котлов имеет прямые аналогии в Жутовском могильнике (курган 27, погр. 4) в раннесарматском погребении ( Медведев , 1999. Риc. 67, 3 ; Демиденко , 2008. Рис. 124, № 2). Другой хотя и имеет аналогии в материалах скифского времени IV и даже V в. до н. э. (Курджипский, Кубанских Семибратних, Куковой могилы в Болгарии, Вергины в Македонии) ( Медведев , 1999. С. 150), тем не менее в составе комплекса выходит за рамки скифского времени и принадлежит уже другому кругу памятников – раннесарматскому. Примечательно, что исследование кургана, в котором были обнаружены котлы, привело к обнаружению ограбленного погребального сооружения со следами применения огня, в котором был обнаружен обработанный до овальной формы кусок мела, – яркая черта погребального обряда сарматов ( Синюк, Березуцкий , 2001. С. 162. Рис. 110). По-видимому, будет правильным датировать Аверинский курган по верхней дате, которую дает котел из Жутовского могильника.

Литой бронзовый котел был найден К. Ю. Ефимовым в ходе раскопок курганов у с. Третьяки в Похоперье в среднесарматском погребении I–II вв. н. э. ( Ефимов , 1998. Рис. 4, 9 ). Этим и исчерпывается сводка бронзовых котлов интересующего нас времени.

Рис. 1. Бронзовый котел из с. Средний Икорец. Прорисовка-реконструкция

Рис. 2. Бронзовый котел из с. Средний Икорец. Фото

Сарматским котлам посвящена обширная литература, имеется несколько предложений по их типологии ( Петриченко и др. , 1970. С. 67–78; Боковен-ко , 1977. С. 228–235; Косяненко, Флеров , 1978. С. 192–205; Демиденко , 1997. С. 120–159). Сравнительно недавно вышедшая работа С. В. Демиденко, как нам представляется, наилучшим образом учитывает ошибки и достижения предшественников по вопросу типологии сарматских котлов ( Демиденко , 2008). Ее положения и были взяты за основу при поиске аналогий и определении времени функционирования котла из с. Средний Икорец.

Несмотря на значительные повреждения на котле, его отнесение к определенному типу (с незначительной погрешностью) представляется возможным, поскольку наиболее важные части сосуда сохранились: зооморфные ручки и одна петельчатая, орнамент в виде «веревочки», определяется форма тулова. Наиболее близок рассматриваемый котел типу XI 1А (по С. В. Демиденко). Котлы этого типа характеризуются сферическим туловом и рюмковидным поддоном, двумя зооморфными ручками и двумя ручками-петельками, орнаментом в виде «веревочки» (Там же. С. 22). Сарматские котлы даже одного типа имеют, тем не менее, отдельные особенности, и трудно найти среди них полную аналогию: разнятся расположения зооморфных животных на сосуде (сбоку или по кругу), их вид (козлы, собаки, лошади, кабаны, олени, куланы), количество

«веревочек», их расположение и т. д. Наиболее близок к рассматриваемому сосуду котел из кургана 3 Соколовского могильника ( Демиденко , 2008. Рис. 113, № 118), котел из погребения 4 кургана 8 могильника Бердия (Там же. Рис. 113, № 117). В последнем случае на котле козлы изображены в иной стилистике, нежели на сосуде из Соколовского кургана и котле из с. Средний Икорец. Похожи, если не идентичны, изображения козлов на котле из хут. Киляковка Ростовской области ( Скрипкин , 1970. Рис. 1) (по С. В. Демиденко – тип XI 4А).

Все рассмотренные С. В. Демиденко котлы типа XI 1А датируются I–II вв. н. э. ( Демиденко , 2008. С. 22). Широкое распространение в сарматских погребениях небольших по размерам котлов со сферическим туловом, зооморфными ручками и воронковидным поддоном начинается со второй половины I в. н. э., а самые поздние погребения с ними датируются второй половиной II в. н. э. (Там же. С. 26).

Обозначенный период бытования котлов типа XI А1, а более широко и других типов, характерных для обозначенного периода – IX–XIII (по С. В. Демиденко) с зооморфными ручками, совпадает с новой волной сарматской экспансии, в том числе и в Среднюю Азию, и на запад, на Нижнюю Волгу, Дон и степи Северного Причерноморья. Эта волна характеризуется и другими, более массовыми признаками, которые выделены А. С. Скрипкиным ( Скрипкин , 1990. С. 206–209, 215). По мнению исследователя, среди сарматов, участвовавших в походах в Среднюю Азию, были и аланы. В начале нашей эры они появляются в Восточной Европе. С. В. Демиденко обоснованно полагает, что появление новых типов литых котлов в это время связано с технологией, заимствованной сарматами во время их пребывания в Средней Азии: сферическое тулово, отогнутый наружу венчик, небольшие ручки-петельки, наличие «веревочки». Вместе с тем сарматы, заимствовав основы технологии изготовления котлов, внесли в нее свои элементы: отдельное изготовление тулова и поддона, использование при литье глиняных пробок, наличие одной полосы «веревочки», а не трех, как на среднеазиатских образцах. Отличается и состав металла для выплавки сосудов ( Демиденко , 2008. С. 63). Отметим также чуждый для Северного Причерноморья, Нижней Волги и Дона мотив горного козла. В то же время он типичен для восточных территорий своего обитания, где сарматы заимствовали изображения этого животного, видели его и почитали. Среди сарматских погребальных памятников с территории Среднего и Верхнего Дона изображения горных козлов в виде золотых аппликаций были обнаружены при раскопках сарматского «княжеского» кургана в Липецкой области ( Медведев и др. , 2008. Рис. 82; 83).

Отдельный вопрос – о назначении бронзовых котлов вообще и малых в частности. Большинство исследователей обоснованно считают, что бронзовые котлы использовались для варки мяса: остатки костей животных в ряде случаев в котле или рядом с ним показательно свидетельствуют об этом. С другой стороны, очевидно использование котлов (и, скорее всего, это их главное назначение) в культовых целях. Котлы, будучи принадлежностью знати, должны были выполнять функции единения рода, группы кочевников. И тогда утилитарный процесс варки мяса превращался в процесс культовый, когда из котла вождя кочевники вкушали вместе с ним, символизируя тем самым единение, сплоченность коллектива, находившегося в окружении предводителя (Плетнева, 1982. С. 22–23). О назначении котлов как предметах культовых, используемых при различных обрядах, жертвоприношениях, пишут многие исследователи (Смирнов, 1964. С. 128; Скрипкин, 1970. С. 208; Демиденко, 2008. С. 58; и др.), часто ссылаясь при этом на сообщение Геродота о царе Арианте, приказавшем отлить огромный котел из наконечников стрел, преподнесенных каждым из подвластных ему скифов (Herodot, IV, 81). Культовую, а не утилитарную нагрузку несли и зооморфные ручки на котлах (Скалон, 1941. С. 173–218; Кастанаян, 1951. С. 247–255), «веревочка», имевшая обязательный узелок.

Малые котлы не были приспособлены для варки мяса из-за своих незначительных размеров. Тем не менее и они выполняли ту же роль, что и котлы большие. Только содержимое малого котла было иным. Возможно, это был пьянящий молочный ( Ермоленко , 1998. С. 110–116) или наркотический ( Демиденко , 2008. С. 59) напиток типа сомы арийских племен.

Список литературы Сарматский котел из донского левобережья

- Боковенко Н. А., 1977. Типология бронзовых котлов САрматского времени в Восточной Европе//СА. № 4. С. 228-235.

- Демиденко С. В., 1997. Типология литых котлов савромато-сарматского времени с территории Нижнего Поволжья, Подонья и Северного Кавказа//Древности Евразии/Отв. ред.: С. В. Демиденко, Д. В. Журавлев. М.: Наука. С. 120-159.

- Демиденко С. В., 2008. Бронзовые котлы древних племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (V в. до н. э. -III в. н. э.). М.: ЛКИ. 328 с.

- Ермоленко Л. Н., 1998. О ритуальных сосудах для сакральных напитков у древних кочевников (сосуды на поддоне)//Вопросы археологии Казахстана. Вып. 2/Отв. ред. З. Самашев. Алматы; М.: Гылым. С. 110-116.

- Ефимов К. Ю., 1998. Сарматские курганы в могильнике у с. Третьяки//Археологические памятники Верхнего Подонья первой половины I тысячелетия н. э. Вып. 12/Отв. ред. А. П. Медведев. Воронеж: ВГУ. С. 19-35.

- Кастанаян Е. Г., 1951. САрматские сосуды из Тиритаки с ручками в виде животных//СА. № XV. С. 247-255.

- Косяненко В. М., Флеров В. С., 1978. Бронзовые литые котлы Нижнего Подонья (к вопросу о типологии и хронологии)//СА. № 1. С. 192-205.

- Медведев А. П., 1999. Ранний железный век лесостепного Подонья. Археология и этнокультурная история I тысячелетия до н. э. М.: Наука. 160 с.

- Медведев А. П., Сафонов И. Е., Матвеев Ю. П., 2008. Сарматское «княжеское» погребение у южной окраины г. Липецка//Медведев А. П. Сарматы в верховьях Танаиса. М.: Таус. С. 116-125.

- Петриченко О. М., Шрамко Б. А., Солнцев Л. О., Фомин Л. Д., 1970. Похождения техники лития бронзовых казанiв ранього зализного вiку//Нариси з iсторiї природознавства и технiки. № XII. Киiв. С. 67-78.

- Плетнева С. А., 1982. Кочевники средневековья. Поиски исторических закономерностей. М.: Наука. 190 с.

- Пузикова А. И., 2001. Курганные могильники скифского времени Среднего Подонья (Публикация комплексов). М.: Индрик. 272 с.

- Разуваев Ю. Д., 2011. Курганы эпохи бронзы у с. Средний Икорец в левобережье Среднего Дона/Отв. ред. И. В. Федюнин//Археологические памятники Восточной Европы: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 14. Воронеж: ВГПУ. С. 89-95.

- Синюк А. Т., Березуцкий В. Д., 2001. Мостищенский комплекс древних памятников (эпоха бронзы -ранний железный век). Воронеж: ВГУ. 192 с.

- Скалон К. М., 1941. Изображение животных на керамике сарматского периода//Труды ОИПК. Т. 1. Л.: ГЭ. С. 173-218.

- Скрипкин А. С., 1970. Случайные находки САрматских котлов на территории Волгоградской области//СА. № 4. С. 206-209.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: СГУ. 300 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы. М.: Наука. 380 с.