Сбалансированность народного хозяйства, экономик регионов и солидарное финансирование инновационного развития

Автор: Эйсен Н.Ф., Ротарь В.Г., Лукъянец А.А., Ерофеев Е.Л.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Экономика. Сельское хозяйство

Статья в выпуске: 1 т.15, 2012 года.

Бесплатный доступ

Анализируются макроэкономические подходы к инновационному развитию подразделений общественного производства. Для устранения несогласованности и разобщенности в средствах и методах государственного управления экономикой авторы предлагают использовать оригинальную ресурсно-временную модель, основополагающим принципом которой является достижение структурной сбалансированности как на отдельных стадиях научно-производственного цикла, так и в подразделениях общественного производства товаров и услуг, средств производства в разрезе ресурсных и временных взаимозависимостей и ограничений.

Государственное управление, живой труд, предметы-продукты труда, средства труда, научно-производственный цикл, общественное производство, инновационное развитие, макроэкономические показатели, сбалансированность, ресурсно-временная модель

Короткий адрес: https://sciup.org/14328798

IDR: 14328798 | УДК: 330.111.4:001

Текст научной статьи Сбалансированность народного хозяйства, экономик регионов и солидарное финансирование инновационного развития

Актуальность исследования

Поиск некоторых сбалансированных по определенным признакам соотношений различных секторов экономики, их взаимовлияние друг на друга было и остаётся одной из самых актуальных макроэкономических проблем. На разных этапах развития общества и экономики эта проблема приобретала различные макро и микроэкономические оттенки и не менее узкий спектр решений. Не является исключением и современная экономика в России, актуальными задачами которой являются: сбалансированный переход от экстенсивного и инерционного развития к инновационному, диверсификация структуры экономики страны (повышение в экспорте доли товаров с высокой добавленной стоимостью и снижение импорта потребительских товаров), повышение производительности труда и повышение уровня жизни населения. Иными словами, последовательный переход российской экономики на инновационную модель развития требует быстрых и проработанных решений проблемы обеспечения устойчивой и долговременной динамики социально-экономических процессов, в том числе и на региональном уровне.

Обратим внимание на то, что если экономисты-классики рассматривали экономику прежде всего с позиций производства, отводя спрос на «второй план» (чтобы жить, надо производить), то Леон Вальрас признавал равнозначность спроса и предложения, выдвигая на первый план цены и количество товаров, то есть ставил сферу обмена перед сферой производства (первая по движению товара), с которой он не смог совладать в силу своего подхода, отличающегося от подхода К. Маркса. Та кая ограниченность предопределила то, что Л. фон Мизес вообще ставил под сомнение ценность принципа равновесия как аналитического приема. Действительно, в сфере обмена, то есть на рынке, между продавцом и покупателем не возникает противоречия, а без него не может быть и развития. Иное дело - сбалансированность по Марксу, которая включает прибавочную стоимость, отражающую известное противоречие, и является эндогенным источником роста и развития экономической системы.

Процессы преобразования российской экономики и их особенности, проявляющиеся на региональном уровне, определяют разнонаправленность воздействия механизмов развития, выраженную в усилении социально-экономических и политических диспропорций в рамках единого регионального пространства. Традиционные методы управления социально-экономическим развитием регионов в условиях интенсивных структурных изменений, вызванные переходом к рыночной системе хозяйствования и обострением конкуренции за ресурсы развития, показывают свою неэффективность [8] и обусловливают необходимость формирования новой стратегии регионального роста, разработки новых инструментов, особенно тех, которые связаны с обеспечением сбалансированности региональной экономики. Очевидно, что существует необходимость научного обоснования методологических подходов к формированию сбалансированной структуры развития региональной экономики.

Степень разработанности проблемы

Вопросы формирования механизмов и инструмен- тов сбалансированного развития экономических систем, а также адекватная оценка инновационного потенциала региона являются предметом изучения и анализа многих отечественных и зарубежных ученых. Это обусловлено актуальностью проблемы поиска инновационной стратегии развития, обеспечивающей внутреннюю сбалансированность национальной и региональных экономических систем и согласованность интересов субъектов и государства.

Не умаляя значимости многочисленных исследований для теории и практики региональной экономики, следует отметить, что проблемы внутренней сбалансированности развития экономики остаются недостаточно изученными и понятыми как на федеральном уровне, так и на региональном. Существующая теория полюсов роста в интерпретации современной российской экономической реалии показала свою противоречивость в обеспечении устойчивого сбалансированного регионального развития. Эмпирические данные свидетельствуют об интенсивной концентрации социально-экономического потенциала в отдельных центрах экономической активности, что ведет к усилению контрастности в уровне социально-экономического развития отдельных территориальных образований страны и регионов. Остаются нерешенными вопросы разбалансированности региональной экономической системы, отставание во внедрении инновационных процессов, свидетельствующих о необходимости серьезной модернизации используемых механизмов и инструментов стимулирования регионального развития.

Очевидно, что необходимы комплексные исследования системы в целом с целью разработки необходимых мер для обеспечения сбалансированного и интенсивного развития экономики России. В рамках данной работы предлагается рассмотреть подход, основанный на классических полит экономических представлениях о сбалансированности экономики.

Предлагаемая концепция исследования

Переход экономики на инновационный и сбалансированный путь развития предполагает интенсификацию процессов ресурсосбережения, повышения эффективности и производительности труда, увеличение доли добавленной стоимости, ассортимента и качества товаров и т.д. Такая ориентация экономики соответствует условиям закона возвышения потребностей и закона экономии времени. Этот классический политэко комический процесс возможен в результате применения более эффективных средств производства и «обратного» превращения стоимости, которая отделяется в денежной форме от основного капитала и трансформируется в добавочный или в более эффективный основной капитал, функционирующий в сфере науки. Очевидно, что, определив правила и механизмы «ответвления» некоторого объёма средств в сферу большей эффективности их использования, возможно обеспечить интенсивное и сбалансированное развитие экономики и общества.

В рядах классиков политэкономии, а тем более в рядах, называющих себя неоклассиками, не было единства в определении того, какую экономику можно называть сбалансированной. Тем не менее возможно выделить ряд представлений, которые характеризуют отношение классиков экономической теории и их последователей к проблеме оценки сбалансированности и методам ее достижения. И здесь, на наш взгляд, основой должна быть парадигма Смита - Рикардо - Маркса - Кейнса с её современным развитием, то есть неосмитианством, нео-рикардианством, неомарксизмом и неокейнсианством.

Так, в рамках предположения о стремлении государства к справедливости К. Марксом была предложена модель справедливого обмена между подразделениями общественного производства [5], которая выглядит (с сокращением на 500 ед.) следующим образом:

I 8c+2v+2m |

1-ый год >- Сумма = 18

II 4с+1 v+ 1m

I 8,8c+2,2v+2,2m 'l

2-ойгод k Сумма =19,8

II 4,4c+1,1 v+1,1m

I 9,68c+2,42v+2,42m ^1

3-ий год Сумма = 21,78

II 4,84c+1,21 v+1,2 Im где I - подразделение производства средств производства, II — подразделение производств предметов потребления.

Здесь статический (экстенсивный) рост обеспечивается накоплением половины прибавочной стоимости (т) и направлением ее на приросты постоянного капитала (с) и переменного капитала (v) в отношении 4:1. В процесс вовлекается все большее число работающих, техники и оборудования, сырья и других исходных материалов. Качество перечисленных элементов и результатов труда не изменяется и количественно растет на 10 % ежегодно, разность между национальным продуктом (у 4- т 4- 0,5m) и национальным доходом (у 4- т) составляет 25 %.

Такой подход к оценке сбалансированного развития не учитывает наличия сектора «наука», обеспечивающего интенсивный (инновационный) рост, т.е. рост качества производительных сил и рост производительности и оплаты труда. Развитие в рамках данной модели заключается в стремлении каждой из сфер к сбалансированности, которая постоянно нарушается внутренними и внешними факторами. Сбалансированность достигается между подразделениями общественного производства в виде 1с = 7/(v 4- т), а также имеется взаимосвязь между прибавочной стоимостью, постоянным и переменным капиталом в виде | Vv • с| = v + т, которую мы называем «всеобщей» или политэкономичес-кой формой производственной функции [9].

В продолжении, основанном на развитии и отрицании идей статического роста, Леоном Вальрасом была предложена концепция общего экономического равновесия как универсального средства анализа экономической системы в целом, в основе которой лежало представление об экономическом поведении как об индивидуальной оптимизации. Основное отличие равновесия, по Вальрасу, состоит в переносе акцентов на взаимосвязь первичных ресурсов производства и потребительских благ, а распределение накапливаемой части прибавочной стоимости происходит при участии некоего арбитра - «аукциониста» [2]. В этом случае нивелируется основное противоречие в разделении прибавочной стоимости на потребляемую и накапливаемую части, поскольку товарно-денежный обмен происходит в соответствии с неким балансом спроса и предложения, откорректированного на «полезность» товаров и услуг.

Дальнейшее отношение экономической науки к проблеме сбалансированности происходило в рамках оценки постоянного движения и цикличности развития экономики. В частности, Д. Кейнсом было предложено «сдвигающееся равновесие», те. равновесие, достигаемое путем сдвига во времени частей или элементов системы. Создателем «теории длинных волн» Н.Д. Кондратьевым многократно подчеркивалось, что залогом стабильного, бескризисного развития экономики является ее сбалансированность. Д.И. Опарин, критикуя положения «теории длинных волн», также указывал на необходимость определения равновесия (точнее сбалансированности) системы, но изнутри, что послужит отправной точкой для адекватного анализа внешних конъюнктурных колебаний [3]. В свою очередь, как известно, но белевский лауреат М. Алле без привлечения особо сложной математики доказал, что сбалансированное состояние экономики адекватно наибольшей её эффективности. Следовательно, имеет смысл моделировать сбалансированную инновационную экономику в целом. Это и составляет научную новизну данной работы.

Очевидно, что, дополнив классическую политэконо-мическую модель стадиями «наука» и «потребление» и обеспечив её цикличность, можно создать ресурсно-временную модель системы «наука-производство-потреб-ление», которая имеет вид:

-

3 г = J ’ tdt + J /2 dt + J t3 dt,

где (, и ( - относительные характеристики моментов начала и окончания z-ой стадии; t\ Z2 и t3 - относительные величины элементов производительных сил, то есть живого труда, предметов и средств труда; относительная величина затрат на 31 -ом цикле или z-ой стадии [12].

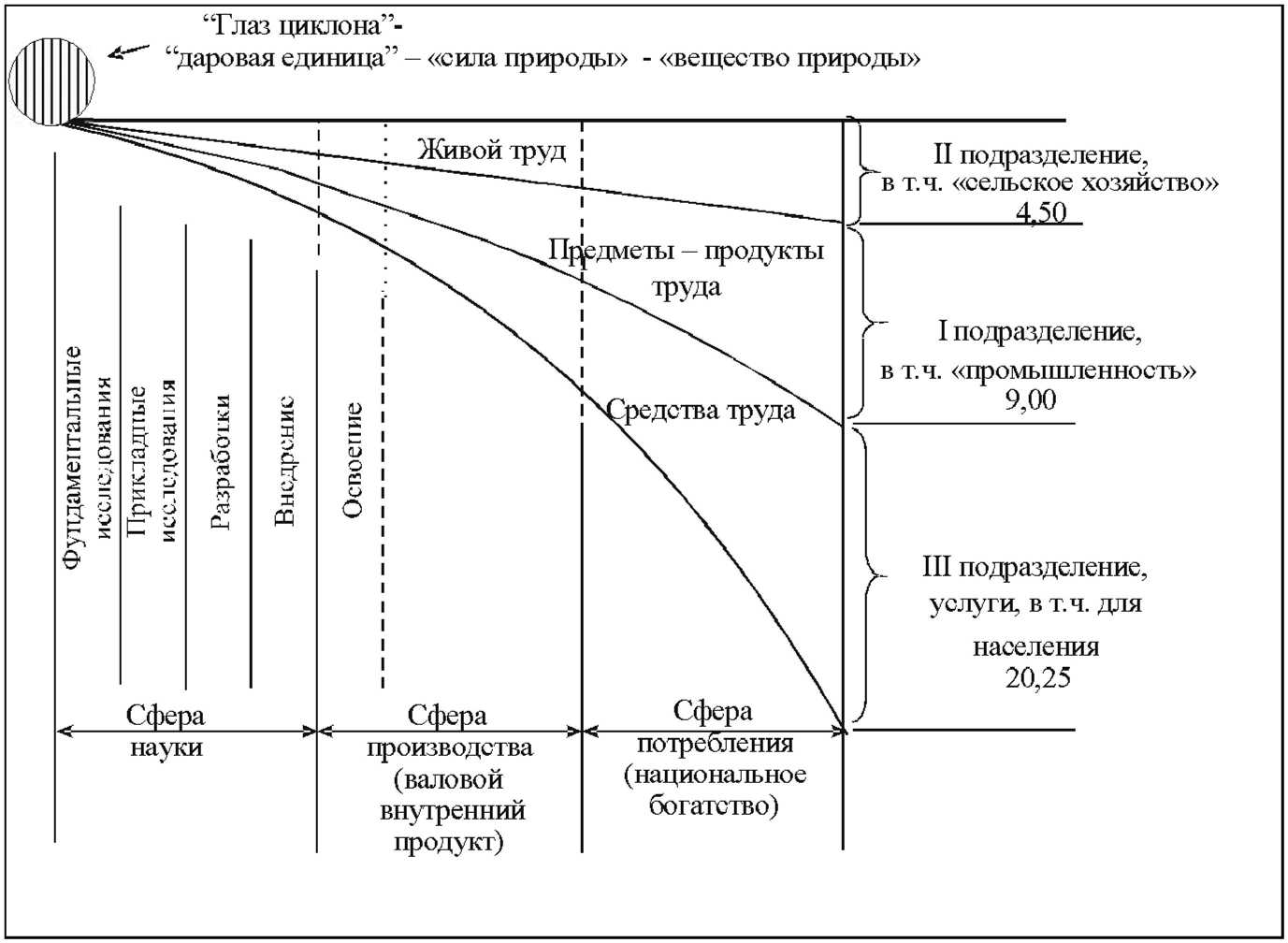

Длительности стадий цикла устанавливаются на основе оценочных данных, основанием для которых служит оценочная и статистическая информация. Рассчитанные по модели величины приведены в табл., а их графическая интерпретация - на рис. 1.

Дадим некоторые пояснения к табл, и рис. 1. В столбце «живой труд» величина 2,00 ед. представляет национальный доход; в столбце «предметы - продукты труда» величина 2,66 ед. - национальный продукт, а в столбце «средства труда» величина 4,00 ед. - основные средства. При этом в сферу науки отвлекается: из 2,00 ед. - величина в 0,50 ед. (или 1/4, что равно накапливаемой прибавочной стоимости); из 2,66 ед,- величина 0,33 ед. (или

Таблица

Рассчитанные величины для отдельных стадий модели

|

Стадия |

Длительность, лет |

Пределы инте гр ир ования |

Относительные величины |

Всего |

||

|

Живого труда |

Предметов - продуктов труда |

Средств труда |

||||

|

1. Фундаментальные исследования |

3 |

0,000-0,250 |

0,03125 |

0,00521 |

0,00098 |

0,03744 |

|

2. Прикладные исследования |

3 |

0,250-0,500 |

0,09375 |

0,03646 |

0,01445 |

0,14486 |

|

3. Разработки |

3 |

0,500-0,750 |

0,15625 |

0,09896 |

0,06447 |

0,31968 |

|

Сумма 1-5-3 |

9 |

- |

0,28125 |

0,14063 |

0,07990 |

0,50198 |

|

4. Внедрение |

3 |

0,750-1,000 |

0,21875 |

0,19270 |

0,17090 |

0,58135 |

|

Сумма 1-5-4 |

12 |

- |

0,50000 |

0,33333 |

0,25000 |

1,08333 |

|

5. Производство (Освоение) |

12 (3) |

1,000-(1,250) (1,750)-2,000 |

(0,28125) 1,50000 (0,46875) |

(0,31771) 2,33333 (0,88020) |

(0,36035) 3,75000 (1,65527) |

(0,95931) 7,58333 (3,00422) |

|

Сумма 1-5-5 |

24 |

- |

2,00000 |

2,66666 |

4,00000 |

8,66666 |

|

6. Потребление |

12 |

2,000-3,000 |

2,50000 |

6,33333 |

16,25000 |

25,08333 |

|

Сумма 1-5-6 |

36 |

- |

4,50000 |

9,00000 |

20,25000 |

33,75000 |

1/8, что равно 1/8 от величины национального продукта); из 4,00 ед. - величина 0,25 (или 1/16, что равно величине амортизации при среднем сроке службы основных средств -16 лет). Разумеется, моделью имитируется система, остановленная в своем крайнем или предельном состоянии.

Относительная величина «предметов - продуктов труда» в сфере науки составляет 0,33333 ед., а в сфере производства на стадии «освоение» величина этого элемента составляет 0,31771 ед. (табл. 1). Эту пропорциональность на стадиях, ориентируясь на определенность в сфере производства, можно обозначить как (1 +2+4+8 )+[1 ]<->! 6-[1 ]. Однако, как указывали классики, никакой вполне определенной пропорциональности не существует, а экономическая система находится в постоянном движении относительно сбалансированного состояния [4]. Иначе говоря, невозможно определить «начало цикла», а необходимые показатели сбалансированности (для сравнения и целей управления) могут быть получены при плавающих пределах интегрирования, характеризующихся одновременным равенством величины «предметов - продуктов труда» на данной стадии сумме величин «живого труда» и «средств труда» на предыдущей стадии. Вместе с тем, не стоит полагать, что «назначенные» показатели пропорциональности будут полностью приняты всеми участниками, однако следо вание им управляющими (финансирующими) сторонами обеспечит для исполнителей финансовую привлекательность работ следующей стадии, так как их финансирование в 2 раза больше, чем работ данной стадии, следовательно, существует экономически обоснованная возможность достижения более полного (за счет уменьшения «потерь») и быстрого (за счет уменьшения «перерывов» между работами смежных стадий) превращения новшеств в нововведения, т.е. в конечный коммерческий продукт.

Вполне ясно, что желательно одинаковое восприятие всеми сторонами понятия «инновационное развитие». Инновационное развитие - творческий процесс с участием и совпадением экономических интересов всё большей части экономически активного населения, сопровождающийся абсолютным и относительным нарастанием затрат живого труда, предметов труда и средств труда в сфере науки при соответствующем сбалансированном росте конкретных экономических показателей подразделений производства за счёт превращения новшеств в нововведения с целью удовлетворения возвышающихся потребностей людей.

Данные в табл, и на рис. 1 характеризуют систему «наука - производство - потребление» в «крайнем» (остановленном и исключительно инновационном развитии) для капиталистического способа производства со-

Рис 1. Схема цикла «наука-производство-потребление» и долей подразделений общественного производства

стоянии (в сфере науки 0,50 ед. из общих 2,00 ед. национального дохода равны накапливаемой части прибавочной стоимости). Это состояние характеризуется соотношением между наукой и производством (с учетом «сдвигов» на цикл или «сдвигающегося равновесия» Кейнса) как 0,33333:(2,33333-0,33333)=! :6имежду производством (ВВП) и потреблением (национальным богатством) как (2,33333+0,33333):9,00000=1:3. Стоит отметить, что сфера потребления (национальное богатство) не может расти безгранично, так как предметы потребления постоянно стареют, изнашиваются и выбывают, а национальный продукт постоянно воспроизводится, растет и пополняет национальное богатство. Следовательно, относительные величины сферы науки и сферы услуг определяются производительностью труда и сбалансированностью в сфере производства товаров.

Если при статическом росте сбалансированность для двух подразделений общественного производства имеет вид: IIc=I(v+m) при отношении 1:11=2:1 иНП:НД=2,50:2,00, то при инновационном развитии нашей моделью имитируется равенство: IIIc=I(v+m+c)+II(v+m+c) или 13,50=4,50+9,00=(0,75+0,75+3,00)+(1,50+1,50+6,00), те. сбалансированность смещается к равенству национального богатства в сферах услуг и производства, а отношение НП:НД составляет 2,66:2,00, таким образом возрастает стимулирующая роль этой разницы, и она при этом сама увеличивается.

Согласно статистическим данным по РФ, в 1995-2006 гг. фактическое конечное потребление домашних хозяйств по отношению ВВП неуклонно снижалось и в 2006 г. составило 56,8 % (при нормативе 60 %). Такое положение позитивно с точки зрения борьбы с инфляцией, но негативно с точки зрения стимулирования внутреннего спроса и роста экономики. Отношение национального богатства и ВВП в эти годы также снизилось: в 2000 г. - 21215:7306; а в 2006 г. - 59915:26917; в 2009 г. -114309:39101 [6] (в США отношение вещественного бо-гагствак ВВПв 1950г. составляло 3,0, в 1970-2,8, в 1985 г. - 3,1 [7]). Отношение основных фондов в экономике по отношению к ВВП также снизилось: в 1995 г. - 5306:1429; в 2000 г. - 17464:7306; в 2006 г. - 47489:26917; в 2009 г. -82539:39101 [6]. Эти снижения свидетельствуют о деиндустриализации российской экономики и формировании общества потребления. А такой экономике не очень нужна наука. Что касается источников финансирования инвестиций в основной капитал, то в период 1995-2006 гг. доля собственных средств предприятий уменьшилась с 49,0 % до 42,1 % (в том числе, прибыль - с 20,9 до 19,9 %, а амортизация - с 22,6 % до 19,1 %) [6]. Сами эти инвестиции примерно равны прибыли или амортизации основных средств.

Внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования, прикладные исследования и разработки соотносились: в 1995 г. - 1,00:1,16:4,22; в 2000 г. -1,00:1,23:5,25; в 2006 г. -1,00:0,99:4,51 (в США эти соотношения были: в 1990 г. - 1,00:1,52:4,09; в 1997 г. -1,00:1,26:3,49; в 2002 г. -1,00:1,31:3,26) [1 ]). Очевидно, что стадии как прикладных, так и теоретических исследований в РФ существенно недофинансируются. Доля расхо дов, которые связаны с оплатой труда, во внутренних затратах на исследования и разработки составила: в 1995 г. -51,7 %; в 2001 г. - 50,6 %; в 2006 г. - 51,1 % [1]. Таким образом, в США статистическая доля расходов, которые связаны с оплатой труда при выполнении исследований и разработок (без «внедрения», где по модели наименьшее отношение «живого труда» и «средств труда»), близка к отношениям, имитируемым моделью 0,50:(0,33+0,25) - для четырех стадий и 0,28: (0,14+0,08) - для трех стадий.

Из представленных модельных расчетов вытекает необходимость интенсификации финансового участия в преодолении «потенциальной ямы», «долины смерти» или стадии «внедрения», поскольку на самоокупаемости (без финансирования инновационного проекта извне) преодолеть этот этап весьма проблематично.

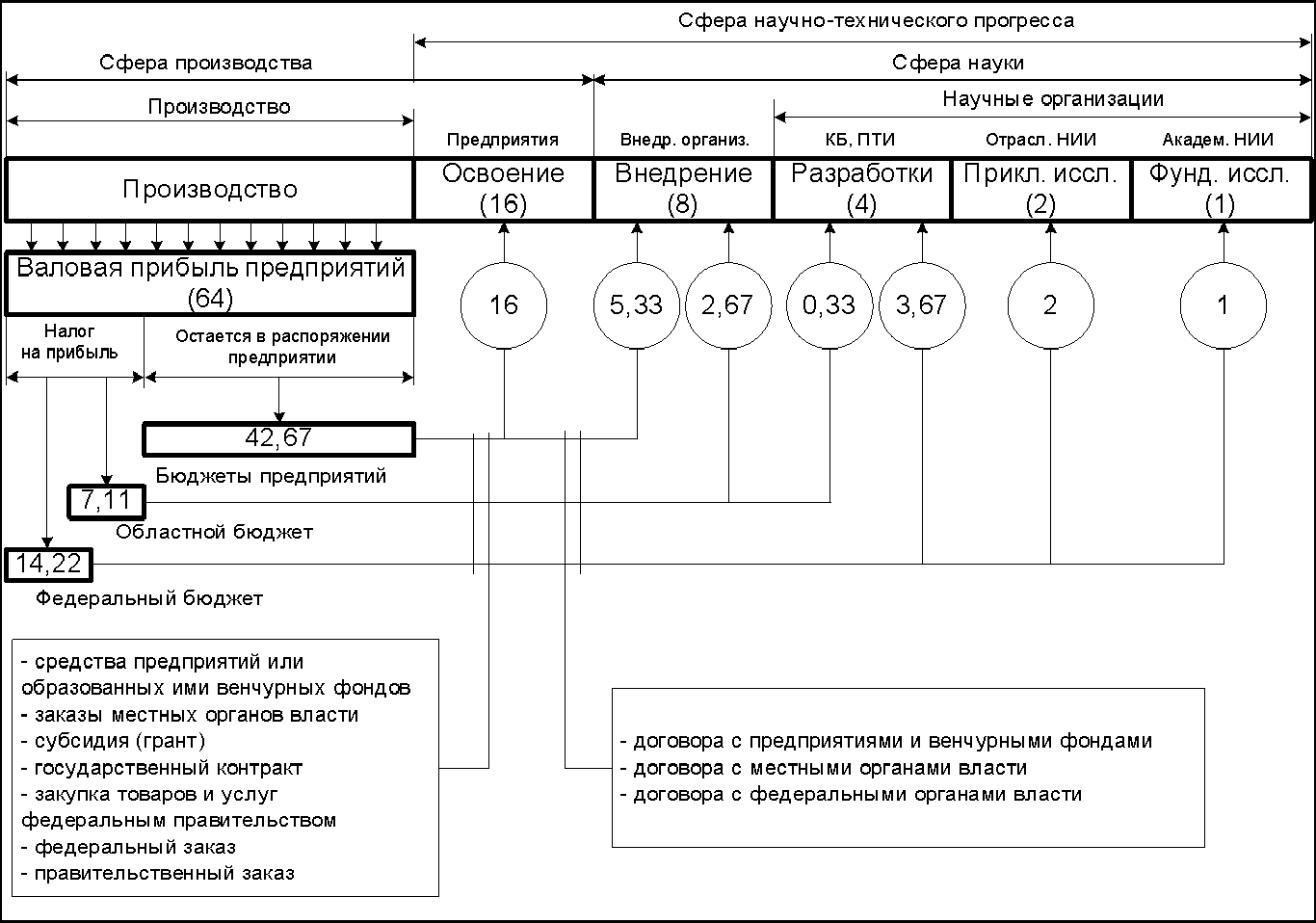

В финансировании работ научно-производственного цикла (НПЦ) кроме предприятий и государства должны участвовать региональные власти, прежде всего финансово в соответствии с конкурентными принципами. Эта конкуренция должна состоять не в привлечении федеральных средств и в размерах научного потенциала, а в нововведениях, объёмах и уровне коммерческой отдачи от них. Предлагаемая схема солидарного распределения финансового результата от участников к процессам приведена на рис. 2.

Возвращаясь к вопросу о стадийности или цикличности работы модели, нужно отметить, что стадийность формации целесообразно определять по относительной величине ВВП, направляемого на первые три стадии (без четвертой - «внедрения» - адаптации новшеств к условиям производства) научного цикла (без строгости, те. не 8,33 %): индустриальная стадия - до 1 %; научно-техническая - до 2 %; информационно-технологическая - до 4 %; интегративная (социальная) - до 8 %, то есть удвоение с каждым качественным скачком, со сменами воздействия на элементы производительных сил, делая акцент на увеличении эффективности труда и обеспечении большей интегративности экономики.

Согласно статистике, по этому критерию российская экономика (с финансированием науки немногим больше 1 % ВВП) формально едва перешагнула на научно-техническую стадию. В то же время США, Япония, ФРГ (с финансированием науки около 3 % от ВВП) приблизились к середине информационно-технологической стадии. Началом индустриальной революции для США («переворота» - промышленность стала больше сельского хозяйства) можно считать 1870-1890 гг, а окончанием - «Великую депрессию» (1929-1933 гг). То есть, один качественный скачок происходит приблизительно раз в 50 лет («длинная волна» - длительность двух НПЦ по 24 года). Следовательно, окончание информационно-технологического скачка в США приходится на третье-четвертое десятилетие XXI в. Учитывая необходимость финансирования трех первых стадий в размере 4 % от ВВП в недалеком будущем, существующими темпами роста финансирования науки в России не обеспечить адекватное развитие науки.

Таким образом, существует укрупненная, но доста-

Рис. 2. Вариант солидарного финансирования инновационного процесса из федерального и областного бюджета предприятии

точно адекватная модель реализации эффективного управления инновационным развитием экономики, по результатам работы которой можно судить, насколько далеко от состояния сбалансированности находится та или иная экономическая система и в какие сферы экономики происходит наибольшее распределение финансового результата.

Очевидно, что чрезмерная доля распределения финансового результата в области банковской и другой финансовой деятельности, не относящейся к реальному сектору, ведет к уменьшению размера средств для роста и развития производства, что возвращает нас к вопросам, поднятым Президентом РФ, о сырьевой зависимости и технологической отсталости российской экономики.

Выводы

Существующая «всеобщая» форма производственной функции с модельными допущениями может считаться относительно адекватной сбалансированному состоянию экономики и служить основой для укрупненного сравнительного анализа необходимых и существующих направлений развития.

Функционирование модели значительно зависит от качества исходных данных и их наличия. Кроме того, не все исходные данные собираются Росстатом в тех разрезах, которые необходимы. Поэтому в моделях экономик-с используется ряд допущений и предположений, которые в будущем необходимо формализовать и обеспечить их устойчивое функционирование на имеющейся информации.

Если государство удовлетворяет свои растущие потребности за счет существенного роста госдолга, население - за счет ипотеки, кредитов и т.п., банкиры и высший менеджмент - за счет суперзарплат и солидных бонусов, то неизбежно формируется «обгцество потребления» и кризисное состояние экономики. В таком случае никак не может осуществиться переход к инновационной экономике с ростом производительности труда, который обеспечивается достижениями науки. Заметим, что ни одна задача без ограничений не решается. Следовательно, для преодоления финансового кризиса необходимы ограничения в одноименной сфере с одновременным приданием приоритета сфере производства. Надо также устранить разрыв между «чиновничьим подходом» в соответствии с инструкциями «свыше», которые попросту копируют зарубежные модели управления, и подходом, обусловленным реальной действительностью.

Сбалансированность народного хозяйства затруднительно обеспечить из единого центра, однако она может быть достигнута путем формирования сбалансированных экономик регионов. При этом, если неоклассики переносят микроэкономические зависимости на макроуровень, вполне допустимо и обратное, т.е. перенос принципов сбалансированности с народнохозяйственного уровня на уровень регионов. Такой подход, на наш взгляд, 4. позволит выровнять развитие регионов и сблизить уров- 5. ни доходов населения.6.

Список литературы Сбалансированность народного хозяйства, экономик регионов и солидарное финансирование инновационного развития

- Емельянов Е. Теоретико-методологические проблемы определения наукоёмкости продукции//Консультант директора. 2006. № 4. С. 2-11.

- История экономических учений/под общ. ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М.: ИНФРА-М, 2000. 784 с.

- Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики/редкол. Л.И.Абалкин (отв. ред.) и др. М.: Экономика, 1989. 526 с.

- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4. 568 с.

- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. 654 с.

- Российский статистический ежегодник: стат. сб. М.: Росстат, 2010. 813 с.

- Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М.: Дело, 1999. 864 с.

- Шнипер Р.И. Регион: Экономические методы управления. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 320 с.

- Эйсен Н.Ф. Прогнозирование развития системы «наука-производство-потребление»//Менеджмент в России и за рубежом. 2006. № 3. С. 26-40.