Сценарий развития солнечной вспышки на основе взаимосвязи слабых и мощных солнечных событий

Автор: Мирзоева И.К.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 19, 2011 года.

Бесплатный доступ

В настоящей работе предложен сценарий развития солнечной вспышки на основе суперпозиции элементарных актов энерговыделения в слабых и мощных солнечных событиях. Данный сценарий развития вспышки предложен как интерпретация экспериментальных данных, полученных со спутников «Интербол», GOES, RHESSI. Были исследованы слабые солнечные события с мощностью потока рентгеновского излучения не более 10 -8 Вт/м 2 и общим энерговыделением 10 25 эрг, описаны их характеристики. Предложен механизм возникновения таких событий. Были исследованы также крупные вспышки класса Х. Обнаружены дискретные минутные импульсы в жестком компоненте рентгеновского излучения вспышек класса Х. Выдвинута гипотеза единого вспышечного механизма на основе взаимосвязи мощных и слабых солнечных событий.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103438

IDR: 142103438 | УДК: 523.985

Текст научной статьи Сценарий развития солнечной вспышки на основе взаимосвязи слабых и мощных солнечных событий

По современным представлениям для возникновения вспышки необходимым условием является существование на поверхности Солнца активной области, т. е. области с локально усиленным магнитным полем. Предвспышечная ситуация возникает в том случае, когда близ нейтральной линии магнитного поля образуется токовый слой, в магнитном поле которого накапливается избыточная по сравнению с потенциальным магнитным полем энергия. Эта гипотеза была впервые высказана Giovanelli R.G. в работе [Giovanelli, 1946] и получила в дальнейшем развитие и экспериментальное подтверждение [Северный, 1958, 1960, 1963, 1968]. Детальное развитие теория предвспышечных токовых слоев получила в работах С.И. Сыроватского, Б.В. Сомова, Э.Р. Приста [Сыроватский, 1977; Сыроватский и др., 1982; Прист, 1985; Сомов, 1987; Прист, Форбс, 2005]. Согласно гипотезе С.И. Сыроватского, причиной вспышки является избыточная энергия, накопленная в плазменно-магнитной конфигурации – токовом слое, – которая может диссипировать только путем резкого изменения этой конфигурации – путем разрушения токового слоя [Сыроватский и др., 1982; Сыроватский, 1976].

С.И. Сыроватский дает аналитические оценки параметров вспышечного токового слоя и параметров окружающей плазмы. Эти оценки получены из системы основных уравнений электродинамики плазмы: уравнения неразрывности, уравнения импульса, уравнений Максвелла и закона Ома [Прист, 1985; Прист, Форбс, 2005; Syrovatskij, 1975, 1976, 1977]. Вспышка представляет собой довольно сложный интегральный процесс. Разные области вспышки могут находиться в один и тот же момент времени на разных стадиях развития. По данным измерений в различных диапазонах электромагнитного спектра невозможно разграничить условные фазы вспышки. Поэтому такая модель – это всего лишь схема основного механизма вспышки. Уточнение этой модели и приведение ее в соответствие с данными наблюдений есть предмет дальнейших исследований и предмет данной работы.

Согласно современным представлениям, токовые слои на Солнце иногда могут возникать и существовать какое-то продолжительное время, не создавая вспышечной ситуации, т. е. токовый слой есть необходимое, но не достаточное условие возникновения вспышки.

Обсуждение некоторых механизмов возник новения вспышки

Еще один взгляд на механизм возникновения вспышки высказан в работе [Контор, Любимов, 1986], в которой авторы развивают идею существования еще более тонкого строения локальных магнитных структур на Солнце (активных областей и других более мелких структур). Согласно этой работе, локальные магнитные структуры (ЛМС) на Солнце являются компактными группами, или кластерами, магнитных элементов. Отдельный магнитный элемент выносит магнитный поток f ф , равный нескольким ГВб, имеет поперечное сечение f s , равное приблизительно 10–4 единицы площади полусферы Солнца, живет несколько минут ( f т ) и имеет напряженность магнитного поля В 0 ≈ 1500 Гс.

Сценарий вспышки с учетом идеи тонкого строения ЛМС выглядит следующим образом: ЛМС всплывает из конвективной зоны в солнечную атмосферу. ЛМС состоит из нескольких пучков магнитных элементов, которые в разреженной короне наблюдаются в мягком рентгене в виде разнообразных арок, волокон и петель. Основания пучков магнитных элементов закреплены в фотосфере и реагируют на все движения фотосферной плазмы и всплывание новых пучков. Таким образом, динамика и деформация пучков магнитных элементов в короне, вызванная динамикой их фотосферных оснований, опреде- ляет появление неравновесных плазменно-магнитных конфигураций и токовых слоев, в которых накапливается магнитная энергия. Вспышка в данной теории отождествляется с высвобождением магнитной энергии при перестройке (путем перезамыкания магнитных силовых линий) магнитных структур соседних пучков магнитных элементов.

Согласно этой модели, неустойчивости развиваются в отдельных магнитных трубках (магнитных элементах), последовательно вступающих в процесс магнитного пересоединения. В каждом магнитном элементе генерируется пучок ускоренных частиц, который в импульсной фазе вспышки порождает жесткое и мягкое рентгеновское излучение, а также излучение в ультрафиолетовом и радиодиапазоне.

На наш взгляд, в теории кластерного строения ЛМС не очень понятным является утверждение о приоритетном значении во вспышке магнитных полей магнитных элементов, так как любые магнитные поля и магнитные потоки в плазме есть следствие движения плазменных слоев, токов и/или перераспределения зарядов в плазме. Существование магнитных элементов, на наш взгляд, более оправдано, если предположить, что такие магнитные кластерные структуры, например, в фотосфере являются следствием движения подфотосферных токовых слоев, имеющих волокнистое, неоднородное строение.

Однако численные оценки энергии W м , выделяемой в солнечной вспышке, приведенные в работе [Контор, Любимов, 1986], хорошо согласуются с наблюдательными данными. Согласно данной работе, энергия, выделяющаяся при солнечной вспышке, характеризуется как магнитная энергия W м , аннигилировавшая в некотором объеме:

W м = f ф 2 х l x n f /2 x^ 0 X f s , (1) где f ф – магнитный поток, f s – площадь поперечного сечения, n f – число магнитных элементов, пересекающих объем V , l – средняя длина отрезка магнитного элемента внутри объема. Приняв в (1) из [Контор, Любимов, 1986], что для мощных вспышек ширина токового слоя l max по порядку величины равна 104 км и n f max =104, получаем

W м max =3.3 X 1032 эрг. (2) Для мелких вспышек n f min =1 (пересоединяется минимальное количество соседних магнитных элементов – два), l min =100 км, тогда

W м min =3.3 x 1026 эрг. (3) Оценку (3) считают нижним пределом энерговыделения во вспышках.

Согласно данным, полученным ранее в работах [Мирзоева, Ликин, 2004, 2005], энерговыделение самых слабых вспышек лежит в диапазоне от 1025 до 1026 эрг и характерный размер их плазменномагнитной конфигурации должен быть меньше, по крайней мере, на порядок. Следовательно, если положить в (1) l min =10 км, получим

W м min =3 x 1025 эрг. (4)

Оценка характерного размера минимальной плазменно-магнитной конфигурации в 10 км согласуется с оценками, данными в работе [Писаренко,

Ликин, 1995], где приведены характерные размеры «минимальной активной области» 1 ^ 10 км и высказана идея о том, что такие минимальные активные области (области минимального энерговыделения) на Солнце ответственны за самые слабые солнечные события и могут представлять собой как бы элементарные акты энерговыделения – «кванты» солнечного вспышечного энерговыделения.

Анализ наблюдательных данных

Общее количество вспышек различной мощности, зарегистрированных фотометром РФ-15И-2 в проекте «Интербол» в рентгеновском диапазоне излучения Солнца за период с 1995 по 1999 г., составило около 18 тыс.

Детальный анализ отобранных данных по рентгеновским всплескам за 1995–1999 гг. позволил выявить ряд характеристик рентгеновских всплесков очень малой мощности [Мирзоева, Ликин, 2004, 2005].

При анализе характеристик слабых всплесков рентгеновского излучения Солнца был выбран наиболее благоприятный для наблюдения период – с 9-го по 12-й месяцы 1995 г., когда начался переход от минимума к максимуму солнечной активности и число вспышек в наблюдаемом интервале энергий было не слишком велико, что снижало количество случаев взаимного наложения событий. Затем из этих данных были исключены те периоды времени, когда спутник пересекал радиационные пояса Земли. Мы отобрали ряд периодов, в течение которых не наблюдалось солнечных событий большой мощности:

сентябрь – 2, 3, 4, 23;

октябрь – 20, 21, 23, 24;

ноябрь – 4, 10, 11, 15, 16, 29, 30;

декабрь – 7, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 23.

Выбор периодов удобного наблюдения слабых вспышек, несмотря на кажущуюся простоту, является сложной задачей. Суперпозиция явлений по времени наблюдения из-за соседства с крупными вспышками затрудняет выделение необходимого для анализа количества изучаемых явлений. Конечно, хотелось бы захватить большее количество событий. Однако уже в 1996–1997 гг. активность Солнца достигла такого уровня, который не позволял нам свободно брать данные. Поэтому 1995 г. в этом отношении был наиболее удобным периодом для наблюдения малых вспышек.

Общее количество всплесков за исследованный период составило 296. Из них было зарегистрировано:

16 всплесков – 10–7–10–6 Вт/м2 (класса В);

139 всплесков – 10–8–10–7 Вт/м2 (класса А);

141 всплеск – 10–9–10–8 Вт/м2 (класса 0).

За все периоды наблюдений в каждом канале регистрации солнечных событий значение теплового фона в течение каждых суток колебалось с небольшой амплитудой возле некоторой величины, при этом значение средней квадратичной ошибки а составляло а< 0.3.

Для каждых суток из периода наблюдений за среднесуточное значение теплового фона « 1 было принято среднее арифметическое значение величин теплового фона в начале и в конце текущих суток.

Начало и конец значимого события (рентгеновской вспышки) определялись по изменениям величины среднесуточного значения теплового фона по следующему критерию : если величина среднесуточного значения теплового фона монотонно возрастала в течение 10–20 с и составила α 2 ≥α 1 +0.5, то мы имеем признак начала значимого события; если, достигнув максимума, данная величина начинала монотонно убывать и, как правило, достигала первоначального значения среднесуточного теплового фона α 1 , то мы имеем признак конца значимого события. Кроме того, значимое событие по нашему критерию обязано иметь четко выраженный максимум, величина которого определялась относительно среднесуточного значения теплового фона и превышала величину 3 σ . По времени начала, максимума и конца значимого события определялась длительность фазы нарастания и фазы спада вспышки. Все случаи наблюдения слабых вспышек с потоком рентгеновского излучения не более 10–8 Вт/м2 по данным «Интербол» подтверждаются измерениями, полученными в ходе проектов GOES, RHESSI.

Прежде чем перейти к характерному примеру наблюдения слабых рентгеновских вспышек, сделаем небольшое отступление.

Давая оценку характеру процесса, лежащего в основе микровспышки, мы будем опираться на тот факт, что форма временного профиля вспышки и ее энергетический спектр позволяет сделать заключение о тепловой или нетепловой природе данного рентгеновского всплеска. По данным, полученным С. Крукером в эксперименте RHESSI [Krucker, ], были исследованы 1000 микровспышек в мягком рентгеновском диапазоне. Их временные профили были сопоставлены с их же спектрами.

Согласно полученным данным, если временной профиль рентгеновского излучения вспышки имеет достаточно быструю (до 10 % от общей длительности вспышки) фазу нарастания и более длительную фазу спада, то с вероятностью 90 % можно говорить о нетепловом происхождении рентгеновского излучения этой вспышки. Если же временной профиль имеет форму, близкую к треугольной (около 50 % длительности занимает фаза нарастания и столько же – фаза спада, т. е. симметричный профиль), или даже более сглаженную пологую форму, то тогда мы имеем дело с рентгеновским излучением теплового происхождения, например, сталкиваемся с тепловой вспышкой. По данным RHESSI [Krucker, ], в 700 случаях из 1000 наблюдались характерные временные профили, говорящие о нетепловом происхождении рентгеновского излучения вспышки.

В нашем случае исследуются события очень малой мощности, зарегистрированные в очень узком диапазоне энергий от 2 до 5 кэВ [Мирзоева, Ликин, 2004, 2005]. Следовательно, затруднительно говорить о построении полных энергетических спектров таких событий. Однако мы смогли дать оценку характеру происхождения рентгеновского излучения наших микровспышек, пользуясь данными о форме временных профилей вспышек [Krucker, ].

Приведем характерный пример наблюдения слабых рентгеновских вспышек.

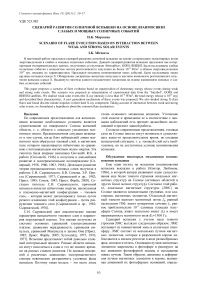

На рис. 1 показаны всплески рентгеновского излучения Солнца, зарегистрированные фотометром РФ-15И-2 в канале 2–3 кэВ 8 декабря 1995 г. в период с 01:30 по 06:00 UT. Данные представлены для сравнения совместно с данными GOES []. Временное разрешение данных фотометра РФ-15И-2 в канале 2–3 кэВ равно 2 с, а временное разрешение данных GOES – 1 мин. Из-за этого приборного различия в разрешениях данные на графиках имеют небольшой сдвиг. На рис. 1 виден всплеск класса А с началом в 04:26:47 UT, максимумом в 04:28:49 UT и окончанием в 04:39:07 UT. Мощность этого рентгеновского всплеска составила 1.2×10–8 Вт/м2. Временной профиль имеет характерную для рентгеновского всплеска тормозного происхождения форму: относительно быстрый передний фронт, четко выраженный максимум и более длительную по сравнению с передним фронтом фазу спада (время фазы нарастания – 2 мин 2 с, время фазы спада – 11 мин 47 с). Все остальные всплески, зарегистрированные 08.12.1995 г. в период с 01:30 по 06:00 UT, имеют мощность <10–8 Вт/м2 и относятся к классу 0 (на рис. 1 они обозначены стрелками и цифрами от 1 до 7). Интересен всплеск 2, который имеет характерный для рентгеновского излучения тормозной природы временной профиль : быстрый рост и относительно медленный спад . Начало этого солнечного события зарегистрировано в 02:46:05 UT, окончание – в 02:47:57 UT, максимум – в 02:46:51 UT. Время фазы нарастания – 46 с, время фазы спада – 1 мин 6 с. Мощность этого всплеска в максимуме

Рис . 1. Слабые всплески в рентгеновском диапазоне из лучения Солнца , зарегистрированные GOES и « Интербол » 8 декабря 1995 г . в период с 01:30 по 06:00 UT.

составила 5.8×10–9 Вт/м2. Такой всплеск можно классифицировать как микровспышку класса 0. Тормозную природу рентгеновского излучения можно предположить также во всплесках 3, 5, 6. Всплеск 3 имеет начало в 03:37:36 UT, окончание в 03:40:46 UT, максимум в 03:38:32 UT, время фазы нарастания – 56 с, время фазы спада – 2 мин 14 с, мощность всплеска в максимуме – 6.1×10–9 Вт/м2. Всплеск 5 имеет следующие параметры: начало – в 04:15:09 UT, окончание – в 04:16:49 UT, максимум – в 04:15:31 UT, время фазы нарастания – 22 с, время фазы спада – 1 мин 18 с, мощность всплеска в максимуме – 5.3×10–9 Вт/м2. Всплеск 6 характеризуется началом в 04:57:55 UT, окончанием в 04:59:41 UT, максимумом в 04:58:27 UT, временем фазы нарастания 32 с, временем фазы спада 1 мин 14 с, мощностью в максимуме 5.1×10–9 Вт/м2.

Можно отметить, что события 3, 5, 6, так же как и событие 2, имеют более длинную фазу спада и характерный для рентгеновского излучения тормозного происхождения острый временной профиль. Таким образом, события 3, 5 и 6 с высокой степенью вероятности можно классифицировать как микровспышки класса 0.

Всплески 1 и 4 имеют форму, близкую к треугольной (симметричный профиль). Временной профиль события 7 более сглаженный и протяженный во времени. Всплеск 7 имеет следующие параметры: начало – в 05:28:35 UT, окончание – в 05:40:49 UT, максимум – в 05:32:47 UT, время фазы нарастания – 4 мин 12 с, время фазы спада – 8 мин 2 с, мощность всплеска в максимуме – 7.3×10–9 Вт/м2. Всплески 1, 4, 7 можно предположительно классифицировать как микровспышки, дающие рентгеновское излучение в основном теплового происхождения.

На основании приведенных фактов можно сделать предположение о том, что тормозные процессы, возникающие после ускорения электронов, имеют место уже на начальном этапе выделения энергии в токовом слое, на «микроуровне» [Мирзоева, Ликин, 2005]. Полагая, что токовый слой, возникающий на начальном этапе образования активной области, скорее всего, имеет волокнистую микроструктуру, в которой могут возникать многочисленные неоднородности, можно предположить возникновение множественных микроразрывов в отдельных волокнах токового слоя. В результате каждого микроразрыва внутри него возникает импульсное локальное электрическое поле и происходит ускорение электронов и, как следствие, генерация рентгеновского излучения.

В целом данный механизм идентичен процессам, идущим в более мощных вспышках и описанным в работах [Сыроватский, 1972; Сыроватский и др., 1982]. Вклад в общий всплеск тепловой компоненты и тормозного излучения может быть различным, т. е. он зависит как от энергии электронов [Benz, Grigis, 2002], так и от структуры окружающей плазменно-магнитной конфигурации. Таким образом, на начальном этапе формирования вспышки существуют процессы, имеющие как тепловую, так и нетепловую природу, именно эти процессы мы и наблюдали в виде микровспышек класса 0 по данным «Интербол».

За период со 2 сентября по 23 декабря 1995 г. было исследованно 139 микровспышек класса А и 141 микровспышка класса 0.

Рентгеновская вспышка класса 0, зарегистрированная в области энергий от 2 до 15 кэВ, характеризуется следующими параметрами:

– длительность – 30÷300 с;

-

– мощность потока рентгеновского излучения – 4.5×10–9÷10–8 Вт/м2;

-

– превышение максимальной интенсивности всплеска над тепловым фоном – 1÷5 имп./с;

-

– значение теплового фона – 6÷10 имп./с.

За исследованный период общее количество микровспышек класса А и 0 сравнимо между собой.

В работе [Мирзоева, Ликин, 2005] приводится таблица со сравнительными параметрами вспышек самого крупного по мощности класса Х и самого малого из известных на сегодняшний день класса 0.

Следует отметить, что форма временных профилей микровспышек класса 0 совпадает с характерной формой временных профилей более крупных вспышек, что может свидетельствовать об идентичном характере физических процессов, идущих в крупных и малых вспышках.

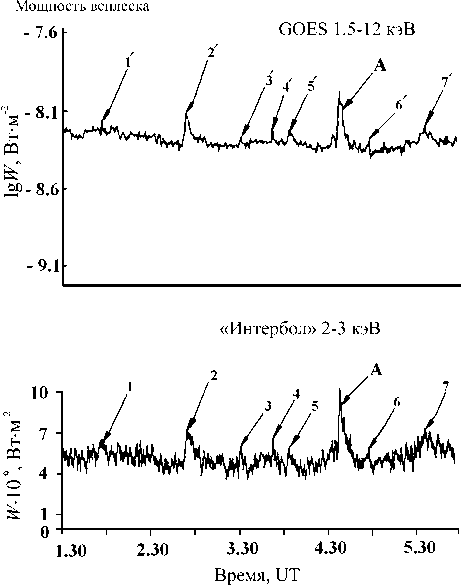

По данным RHESSI изучались крупные вспышки класса Х с мощностью потока рентгеновского излучения 10–4–10–3 Вт/м2 в энергетическом диапазоне от 2 до 240 кэВ. Поток излучения от таких вспышек рассматривался как поток, состоящий из отдельных дискретных импульсов с различной периодичностью между максимумами. В жестком компоненте рентгеновского излучения в диапазоне энергий от 25 до 240 кэВ были обнаружены подобные квазипе-риодические пульсации [Zimovets, Struminsky, 2009]. Были исследованы два крупных солнечных события: вспышка класса Х 1.2 по классификации GOES, которая наблюдалась 29 мая 2003 г., и вспышка класса Х 1.3, произошедшая 19 января 2005 г. Оба события наблюдались на RHESSI.

На рис. 1 из работы [Zimovets, Struminsky, 2009] четко видны пульсации жесткого рентгеновского излучения в энергетическом диапазоне от 25 до 240 кэВ. Длительность пульсаций в солнечном событии, наблюдавшемся 29 мая 2003 г. с началом в 00:51 UT, максимумом в 01:05 UT и окончанием в 01:12 UT, составила в среднем 1–2 мин.

На рис. 5 в этой же работе представлено вспышечное событие, наблюдавшееся 19 января 2005 г. с началом в 08:03 UT, максимумом в 08:22 UT и окончанием в 08:40 UT. Длительность пульсаций в этом вспышечном событии в энергетическом диапазоне от 25 до 240 кэВ составила в среднем 2–3 мин [Zimovets, Struminsky, 2009].

Необходимо подчеркнуть, что изучение квазипе-риодических пульсаций жесткого рентгеновского излучения крупных вспышек ведется достаточно давно (см., например, [Parks, Winckler, 1969, 1971; Frost, 1969; Lipa, 1978; Kane, 1983; Nakariakov, Melnikov, 2009]). Периодичность пульсаций в таких вспышках не фиксируется четко на одном значении и колеблется в пределах от 1 до 5 мин.

Согласно приведенным экспериментальным фактам, подобные пульсации излучения от крупных вспышек могут быть следствием дискретной структуры плазменно-магнитной конфигурации активной области, в которой происходят крупные вспышки. Такие области, как известно, имеют арочную структуру, следовательно, каждый дискретный импульс излучения может соответствовать формированию отдельного арочного волокна – элемента магнитной трубки – с последующими процессами ускорения электронов внутри такой элементарной трубки. Процесс перехода нетепловой энергии в тепловую в элементарной трубке должен иметь определенную длительность. Этим можно объяснить квазипериодичность импульсов в диапазоне энергий от 25 до 240 кэВ. Однако при накоплении энергии неминуемо должен происходить разогрев такой трубки, который, в свою очередь, может способствовать более быстрому превращению энергии из нетепловой в тепловую, т. е. ускорять электроны еще больше . Кроме того , процесс может перейти на качественно иной уровень, при котором частота элементарных актов ускорения электронов станет такой высокой, что различить их дискретность будет уже невозможно. На этой стадии рентгеновское излучение вспышки представляется в наблюдательных данных в виде крупного интегрального события .

Так, на рис. 2 приведен пример события класса Х 2.6 по классификации GOES с началом в 22:30 UT, максимумом в 22:50 UT и окончанием в 23:10 UT. В жестком рентгеновском излучении этой вспышки в энергетическом диапазоне от 25 до 240 кэВ мы наблюдаем как бы три качественные стадии процесса энерговыделения. На первой стадии, которая начинается в 22:30 UT и продолжается до 22:45 UT, видны дискретные квазипериодические пульсации со средней длительностью примерно 1 мин. На второй стадии скорость квазипериодических актов энерговыделения существенно возросла и продолжение вспышки наблюдается как единый интегральный процесс. Таким образом, с 22:45 UT до 22:54 UT мы наблюдаем качественно иной процесс – максимум вспышки, интегральное энерговыделение. Далее можно увидеть третью стадию вспышки, о которой мы еще не говорили. Так, с 22:45 UT и до момента полного затухания процесса вновь наблюдаются дискретные рентгеновские импульсы. Однако на этой последней третьей фазе вспышки дискретные рентгеновские импульсы имеют уже несколько более «размытую», меняющуюся длительность . Длительность рентгеновских импульсов на третьей фазе вспышки колеблется от 2 до 5 мин . Затухание всего процесса может продолжаться достаточно долго и достигать многих часов. Таким образом, можно говорить также о дискретном характере диссипации энергии на третьей фазе вспышки, а следовательно , и о дискретном характере разрушения мощного токового слоя и всей плазменно-магнитной конфигурации.

На основе полученных экспериментальных данных можно предположить, что как малые, так и крупные по мощности солнечные события, скорее всего , по своей структуре являются дискретными. Если это так, то все наблюдательные данные по вспышкам носят интегральный характер , а между вспышками разных классов может существовать сквозная взаимосвязь, что позволяет говорить о построении единого вспышечного механизма.

Сценарий солнечной вспышки

Если связывать динамику вспышки с возникновением и развитием токовых слоев в различных плазменно-магнитных конфигурациях активных областей, то возникновение вспышечно-подобных событий малой мощности можно связать с возникновением серии разрывов токового слоя в данной конфигурации. В подобных событиях вспышечное явление – результат локального ускорения или ряда ускорений заряженных частиц в «элементарных» актах [Писаренко, Ликин, 1995]. В таких слабых по мощности

Рис . 2. Вспышка класса Х 2.6, наблюдавшаяся на RHESSI и GOES 15 января 2005 г .

вспышках дело не доходит до так называемой взрывной фазы, т. е. вся выделившаяся энергия диссипирует, не успевая дать начало МГД-взрыву.

Таким образом, достаточно крупная вспышка – это перестройка плазменно-магнитной конфигурации, происходящая с освобождением энергии. Крупная вспышка – это интегральный процесс, связанный с очень многими физическими явлениями, которые накладываются друг на друга. В связи с этим достаточно сложно определить причинно-следственные связи в механизме крупных вспышек. Исследование вспышек малой мощности с максимумом потока рентгеновского излучения менее 10–8 Вт/м2 позволило нам минимизировать интегральные эффекты и более точно выделить физические механизмы вспышки на стадиях до возникновения взрывного процесса.

Напомним, что длительность вспышечного события класса 0 лежит в диапазоне от 30 до 300 с. Таким образом, можно предположить, что мы наблюдаем самые малые вспышки, близкие (но не тождественные) элементарным актам энерговыделения в токовом слое, в которых практически отсутствуют интегральные эффекты.

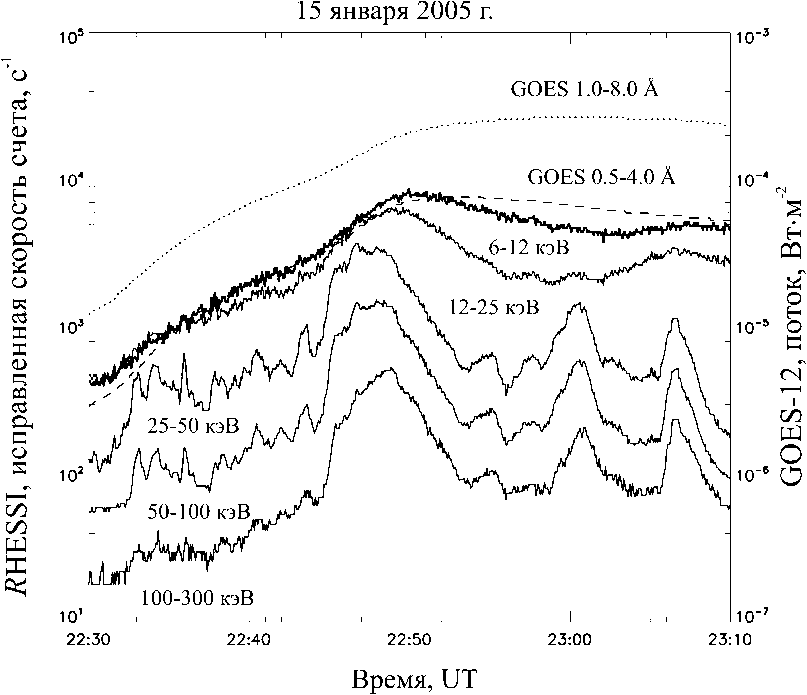

Можно предположить, что реальный токовый слой имеет неоднородную структуру, т. е. состоит из отдельных волокон, каждое из которых развивается не одновременно с соседними (рис. 3). При такой структуре в токовом слое может происходить множество микроразрывов. В каждом микроразрыве возникает электрическое поле, ускоряющее электроны и ионы, которые генерируют рентгеновское излучение, наблюдаемое в диапазоне от 2 до 15 кэВ. Реальная вспышка – это значительно более сложный и разветвленный процесс, имеющий неоднородную пространственно-временную структуру. Мы можем представить вспышку как цепочку довольно быстрых квазистационарных элементарных

Рис . 3. Токовый слой , имеющий неоднородную волок нистую структуру .

актов энерговыделения в хромосфере или короне Солнца с последовательной перестройкой плазменно-магнитной конфигурации в окрестности каждого такого акта энерговыделения и в волокне токового слоя в целом. Суперпозиция таких актов энерговыделения и дает в рентгеновском диапазоне временные профили более крупных вспышек. Вспышка при таком подходе напоминает мозаику, состоящую из более мелких актов энерговыделения. Суммарная выделенная энергия крупной вспышки зависит от количества и частоты этих отдельных актов.

В работе [Мирзоева, 2006] была выявлена связь вспышек младших классов с флуктуациями теплового фона солнечной короны. Объяснить эту связь можно, если принять, что основную роль в формировании картины солнечной активности играют именно слабые вспышки.

Нижний передел элементарного акта солнечного энерговыделения определен в наших экспериментальных исследованиях как микровспышки с общим энерговыделением 1025–1026 эрг, потоком рентгеновского излучения в максимуме порядка 10–9 Вт/м2 и длительностью от 30 до 300 с.

При формировании микровспышки ускорение частиц проявляется на начальном этапе накопления энергии в токовом слое, и мы видим этот процесс в виде мелких рентгеновских всплесков в указанном диапазоне энергий [Мирзоева, Ликин, 2005].

Необходимо учитывать также тот факт, что в относительно небольшом временном диапазоне (порядка нескольких часов или даже нескольких суток) одновременно наблюдаются, как правило, вспышки соседних классов. Так, в исследованные нами периоды одновременно наблюдались вспышки классов 0 и А, реже В при низких среднесуточных значениях теплового фона. Это означает, скорее всего, что слабые солнечные события класса 0 являются элементарными актами энерговыделения, которые вносят свой вклад в формирование более крупных вспышек классов А и В. Однако следует заметить, что при наличии вспышек среднего класса С вспышки класса 0 не наблюдаются вовсе в связи с увеличением среднесуточных значений теплового фона. Со вспышками класса С как младшие по классу соседствуют вспышки класса В, реже А, и, следовательно, роль отдельных актов энерговыделения (т. е. роль «элементов мозаики») для вспышек класса С играют уже вспышки класса В (реже – класса А). И так далее – для всех классов. Таким образом, можно предположить, что вспышечный процесс имеет не только интегральную, мозаичную (продольную) структуру, но и определенную ступенчатую (вертикальную) структуру, т. е. вспышка – это еще и последовательный иерархический процесс.

Напомним, что модель локальных магнитных структур, приведенная в работе [Контор, Любимов, 1986], в целом говорит в пользу сценария механизма солнечной вспышки на основе элементарных актов энерговыделения.

В то же время следует вспомнить работу [Haerendel, 1975], которая, на наш взгляд, более аде- кватна ситуации. В этой работе слабые вспышечные события представлены как комбинация элементарных токов. В [Прист, 1985] приведены теоретические оценки, говорящие в пользу модели токовых волокон (токовых нитей) и связанных с этой моделью вспышек малых энергий.

Приведем предполагаемый сценарий возникновения солнечной вспышки на основе элементарных актов энерговыделения и последовательной перестройки плазменно-магнитных пространственных структур:

-

1. Локальная магнитная структура всплывает в фотосферу Солнца.

-

2. Центральная часть структуры проникает высоко в корону, периферийная часть может вернуться обратно в фотосферу.

-

3. В корональной плазме в зоне локальной магнитной структуры, имеющей пучковое строение, вдоль нулевых линий магнитных полей начинают формироваться плазменно-магнитные пространственные структуры, в каждой из которых формируются токовые слои, состоящие из отдельных неравновесных волокон.

-

4. В каждом волокне токового слоя идет процесс накопления и диссипации энергии. Выделение энергии в токовом слое происходит при появлении плазменных неустойчивостей, в результате чего в каждом волокне токового слоя возникают микроразрывы. В микроразрыве образуется электрическое поле, ускоряющее частицы плазмы – электроны и ионы. Эти процессы наблюдаются в виде микровспышек в рентгеновском диапазоне энергий 2–15 кэВ и имеют временные профили, характерные для нетепловых процессов. Однако на этом этапе токовый слой еще не вышел на стационарный режим, часть накопленной в нем энергии может выделяться в виде точечного разогрева, при этом наблюдаются рентгеновские всплески класса 0 с более сглаженным временным профилем, что соответствует всплескам теплового происхождения. Нетепловые и тепловые временные рентгеновские профили событий мы часто наблюдали следующими друг за другом или вперемежку [Мирзоева, Ликин, 2005], что позволяет нам сделать вывод о смешанном характере диссипации энергии на начальном этапе формирования токового слоя.

-

5. Если плазменно-магнитная конфигурация такова, что позволяет существовать токовому слою достаточно долго в квазистационарном режиме с медленной диссипацией накапливающейся энергии в тепловой форме и в виде микровспышек класса 0 по всей своей длине, то крупного вспышечного события не образуется. В принципе, такие токовые слои могут существовать достаточно долгое время. Вполне возможно, что итогом развития такого слоя являются локальные прогревы и точечные уярчения в короне, а также относительно медленно меняющиеся плазменно-магнитные образования – корональные транзиенты, дающие уяр-чения в ультрафиолетовой части спектра.

-

6. Если же плазменно-магнитная конфигурация такова, что токовый слой оказывается как бы в замкнутой системе, а подвод энергии из других районов Солнца продолжается или накопленная энергия в нем достаточно велика с самого начала, то процесс мед-

- ленной диссипации энергии через микроразрывы уже не может уравновесить накапливающуюся энергию и сохранить всю систему в стационарном режиме. В этом случае излишек энергии токового слоя может диссипировать только путем резкого слома всей плазменно-магнитной конфигурации через корональ-ный выброс массы или через крупную вспышку (возможны и комбинации этих процессов).

При этом происходит перестройка, точнее «достройка» плазменно-магнитной конфигурации до ее привычного для крупных вспышек вида, т. е. над общей нейтральной линией магнитного поля формируются арочные структуры, внутри такой плазменно-магнитной конфигурации начинается формирование более мощного токового слоя. Накопление и диссипация энергии в этом случае происходит внутри каждого элементарного арочного волокна. Локальные акты энерговыделения учащаются на определенном участке токового слоя, где существует вспышечная ситуация. Сливаясь в единый процесс, локальные акты энерговыделения образуют более крупную вспышку и порождают все те интегральные эффекты, которые мы наблюдаем во вспышках большой мощности: рентгеновское излучение в широком диапазоне энергий от 2 до 240 кэВ, усиление излучения в ультрафиолетовом и радиодиапазонах, пучки электронов и протонов высоких энергий, магнитогидродинамические и звуковые волны.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что создание полной математической модели солнечной вспышки, происходящей по данному сценарию, представляет собой длительный и трудоемкий процесс. На сегодня такие модели не реализованы. Существуют лишь отдельные стандартные алгоритмы решения уравнений, описывающие различные плазменные модели. В связи с этим уместно вспомнить работу [Galasgaard, Nordlund, 1996], в которой рассматривается динамическая модель плазмы в однородном магнитном поле в МГД-приближении. В данной работе построена и рассчитана математическая модель токового слоя с динамическими граничными областями и с формированием внутренних мелкомасштабных структур – волокон токового слоя. Однако наша модель, кроме построения и расчета стандартных математических алгоритмов, требует учитывать физику всех возможных процессов, происходящих в крупных и в мелких солнечных событиях, что значительно усложняет решение данной задачи.

Выводы

Проанализированы данные, полученные в ходе проектов «Интербол», GOES, RHESSI независимыми группами исследователей, в результате чего можно сделать следующие важные выводы:

-

1. На начальной стадии формирования активной вспышечной области в токовых слоях имеют место как тепловые, так и нетепловые процессы (общий процесс имеет смешанную природу).

-

2. Соотношение процессов тепловой и нетепловой природы примерно равное на начальном этапе

-

3. В токовых слоях, скорее всего, имеют место элементарные акты энерговыделения, которые впоследствии дают начало элементарным вспышечным событиям. Необходимо подчеркнуть, что элементарные акты энерговыделения в токовых слоях не тождественны элементарным вспышечным событиям. Физика элементарного акта энерговыделения в токовом слое продиктована известными плазменными параметрами [Syrovatskij, 1975, 1976, 1977]. Временная шкала элементарного акта энерговыделения в токовом слое известна из теоретических оценок, приведенных в работах [Kiplinger et al., 1983; Писаренко, Ликин, 1995], и составляет 0.01–0.1 c. Очевидно, что она существенно меньше, чем временная шкала элементарного вспышечного события, найденного нами в эксперименте, – 30–300 с. Поэтому у нас есть все основания полагать, что даже элементарное вспышечное событие является интегральным по отношению к составляющим его актам энерговыделения в токовом слое.

-

4. В развивающейся активной области крупной солнечной вспышки (класса В и выше) происходят качественные, «фазовые» переходы физических процессов.

-

5. В крупных вспышках имеют место свои элементарные акты энерговыделения, которые фиксируются в наблюдательных данных как квазиперио-дические пульсации длительностью 60–300 с в жесткой компоненте рентгеновского излучения в энергетическом диапазоне от 25 до 240 кэВ.

-

6. Элементарные акты солнечного энерговыделения, независимо от мощности солнечного события, укладываются во временную шкалу с одним и тем же временным максимумом 300 с.

-

7. Анализ полученных экспериментальных данных позволяет предположить, что вспышечный процесс носит дискретный характер и между вспышками разных классов может существовать сквозная взаимосвязь, что дает возможность выдвинуть вариант сценария развития солнечной вспышки на основе взаимосвязи слабых и мощных солнечных событий.

формирования вспышечного события. В дальнейшем это равновесие нарушается.