Сценарное моделирование регионального развития на основе бюджета социального времени

Автор: Головин Андрей Аркадьевич, Шамаева Екатерина Федоровна, Пряхин Вадим Николаевич

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 4, 2022 года.

Бесплатный доступ

Одним из наиболее эффективных инструментов стратегического анализа является метод сценарного моделирования, в котором систематизированы альтернативные варианты развития региона. Данный метод является актуальным в задачах регионального устойчивого развития. В работе представлена общая логика и примеры сценарного моделирования регионального развития на основе бюджета социального времени и объективных показателей в рамках системно-энергетической концепции. Представлен краткий обзор по проблеме измерения регионального развития на примере комплексного индикатора изменений в регионе - качества жизни населения. Сценарное моделирование строится на использовании бюджета социального времени и системно-энергетических (в литературе встречается также: естественнонаучных или физико-экономических) измерителей и критериев оценки динамики развития региона. Использование бюджета социального времени характеризуется коэффициентом эффективности использования бюджета социального времени. Синтез ключевых системно-энергетических показателей и коэффициента использования бюджета социального времени представлено в комплексном показателе «качество развитие жизни», который строится на совокупном качестве жизни населения с учетом бюджета социального времени. Совокупное качество жизни населения проиллюстрировано результатами расчётов на примере федеральных округов Российской Федерации с интерпретацией результатов на примерах. Кроме того, в интересах сценарного моделирования вводится система ограничений, исходя из требований устойчивого развития, что дает основание формализовать возможные сценарии регионального развития в виде дерева логики вывода. Это развитие, спад, стагнация и другие сценарии. Представлено описание некоторых сценариев системой уравнений. Результаты исследования реализованы в базе данных и в виде карты качества развития жизни, где представлены численные значения 27 показателей с возможностью их картирования. В заключении представлены некоторые возможности и преимущества методологии и методик сценарного моделирования регионального развития с учетом выделенной системы мер.

Системно-энергетический анализ, бюджет социального времени, региональное развитие, сценарное моделирование, макрорегионы, устойчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/14127088

IDR: 14127088 | УДК: 303.732.4

Текст научной статьи Сценарное моделирование регионального развития на основе бюджета социального времени

Головин А. А., Шамаева Е. Ф., Пряхин В. Н. Сценарное моделирование регионального развития на основе бюджета социального времени // Системный анализ в науке и образовании: сетевое научное издание. 2022. №4. С. 22-30. URL:

SCENARIO MODELING OF REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON THE SOCIAL TIME BUDGET

Golovin Andrey A.1, Shamaeva Ekaterina F.2, Pryakhin Vadim N.3

-

1Director;

Center for Design of Sustainable Development of Civil Society Institutions of the State University of Management; 99 Ryazansky Av., Moscow, 109542, Russia;

-

2Head of the scientific project;

Center for Design of Sustainable Development of Civil Society Institutions of the State University of Management;

99 Ryazansky Av., Moscow, 109542, Russia;

-

3Doctor of Technical Sciences, professor;

Dubna State University;

Введение в проблему

Проблема регионального развития связана с несколькими аспектами. Во-первых, это выбор показателей, которые должны объективно отражать происходящие в регионе изменения. Поиск таких показателей является нетривиальной задачей. Индикаторов, например, устойчивого регионального развития мировым научным сообществом предложено более 100. Сегодня активно развиваются статистические базы различных показателей; аналитические и рейтинговые агентства предлагают свои уникальные индексы, которые отражают изменения и динамику развития.

На этой основе строятся многочисленные рейтинги социально-экономического развития регионов. В настоящее время активно используются индексы по качеству жизни населения.

В качестве примера рассмотрим несколько рейтингов, которые широко используются в науке и практике управления региональным развитием.

Рейтинг социально-экономического положения регионов (разработчик «РИА Рейтинг»)1

Рейтинг строится на основании различных показателей тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. Отобраны 67 показателей, объединенные в 11 групп (оценки доходов населения, занятость населения и жилищные условия населения, безопасность проживания, демография, экология и климат, здоровье, образование, экономика и другие). Каждая группа представлена набором разнородных показателей, представленных в натуральных, стоимостных и физических единицах. Для агрегации используется процедура нормирования и перехода к бальной шкале. Однако, при более подробном рассмотрении, приходит понимание, что такая операция является аддитивной; а полученные результаты не отражают объективную ситуацию. Можно отметить, что у всех регионов, даже лидеров рейтинга, есть не только сильные, но и слабые стороны, которые негативно влияют на качество жизни населения. При этом у субъектов России даже с самыми низкими итоговыми позициями отдельные показатели имеют высокие значения.

Рейтинг качества жизни Агентства стратегических инициатив2

Интегральный рейтинг качества жизни региона определяется как взвешенная сумма оценок по 161 показателю3. Показатели объединены в элементы среды для жизни (медицинское обслуживание, образование и развитие, безопасность, социальная защита и другие).

Каждый элемент оценивается по направлениям: субъективные показатели удовлетворенности, объективные показатели среды, динамика их изменений. Показателям первого направления присваивается вес 0,2; второго – 0,5; третьего – 0,3. Помимо трех направлений показателей, вес присваивается каждому из 10 элементов среды. Среди 161 показателя 77 получают путём опросов (общие и специальные выборки). Привлечены данные статистики и геоаналитики ( WorldSkills Russia , База геоданных LandScan , База геоданных StreetMap Premium HERE , База Открытые данные России, данные платформы 2ГИС, пенсионный Фонд Российской Федерации, Региональная статистика и другие).

Результаты рейтинга формируют приоритеты и возможности тиражирования (с использованием возможностей платформы «Смартека»4).

Недостатком рейтинга, по мнению авторов, является субъективный набор показателей и их значений, получаемых выборочным опросом мнений. Тогда как в научном сообществе достигнуто понимание, что использование только субъективных шкал не дает объективную картину в регионе [7, 6]. Все большее количество зарубежных и отечественных рейтинговых агентств в методологии закладывают физико-экономический инструментарий [1, 4, 5, 6, 10]

Кроме того, в рейтинге публикуется первая двадцатка регионов-лидеров рейтинга. Полное распределение мест является закрытой информацией, детальные результаты доступны управленческой команде региона.

Индекс человеческого развития в России: региональные различия

При построении данного индекса за основу взят метод подсчёта индекса человеческого развития, который применялся ПРООН до 2010 года5. В российской практике введен ряд новшеств:

-

- корректировка (пропорциональное увеличение) ВРП каждого субъекта на нераспределяемую часть ВВП страны.

-

- корректировка ВРП на разницу в ценах между регионами путем умножения на отношение среднероссийского прожиточного минимума к прожиточному минимуму в регионе либо на отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг;

-

- расчет охвата населения образованием как доли учащихся учебных заведений всех уровней (школ, начальных, средних и высших профессиональных учебных заведений) в численности населения в возрасте 7-24 лет.

На этой основе строится региональный и федеральный рейтинги, рейтинг с учетом численности населения в субъектах России.

Аналитическим центром при Правительстве России подготовлен аналитический доклад, где в виде таблицы приведено сравнение результатов рейтинга качества жизни в субъектах РФ на 2021 год6. Даже беглый взгляд на таблицу позволяет с лёгкостью увидеть уже в первых строках значительные расхождения в оценках. Так, Ненецкий автономный округ АЦ при Правительстве России ставит на 5-е место среди всех 85-ти регионов, а «РИА Рейтинг» – только на 73. С другой стороны, Севастополь в рейтинге АЦ при Правительстве России занял 63-ю строчку, зато «РИА Рейтинг» отдал городу 19-е место, а АСИ даже 9-е. Такой серьёзный разброс в оценках свидетельствует о существенных расхождениях в используемых подходах.

В настоящей работе для задач сценарного моделирования регионального развития используется объективный физико-экономический подход, основанный на системно-энергетическом анализе закономерностей развития системы во взаимодействии и с тенденциями надсистемы.

Материалы и методы исследования

Реализация инновационно-прорывного сценария развития России, с учетом долговременных системных вызовов, отражающих как мировые тенденции, так и внутренние проблемы, требует объективного целеполагания и системной работы.

Понимание глобальных современных проблем привело к появлению концепции устойчивого развития; ее появление было предсказано системой научных и философских воззрений русский ученых (В. И. Вернадский, С. А. Подолинский, К. Э. Циолковский и др.), которые привели к развитию естественнонаучных взглядов и системно-энергетического анализа [2, 3, 6]. Важнейшим этапом в осознании потребности в проектировании развития стали работы, в рамках проводимого исследования которых поднимался вопрос о системном исследовании процессов формирования глобального общества (Дж. Форрестер [9], Д. Медоуз). Эти исследования имели крайне большое значение для постановки глобальных проблем.

Особенностью используемой методологии является системно-энергетический (мощностной) анализ, основанный на использовании физико-экономических величин, которые признаны адекватными для описания природных систем и достаточно применимы для оценки социальноэкономических явлений [2, 3, 6, 10].

Для эффективного управления необходимо использовать измерители, позволяющие контролировать достижение поставленных целей и способны дать интегральное описание взаимодействия общества и природы. Неизбежно обращение к физическим законам и аналогиям, демонстрирующим взаимосвязь общества и природы и описывающим это взаимодействие. Использование физических законов и аналогий имеет большую историческую традицию, включая отечественного учёного XIX века С. А. Подолинского, Ф. Содди, П. Г. Кузнецова [2], Л. Ларуша [10], Б. Е. Большакова, О. Л. Кузнецова [6] и др.

В решении задач сценарного моделирования регионального развития используется закон сохранения мощности, в соответствии с которым социально-экономическая система описывается как обобщённая машина, которая получает из окружающей среды определённый поток энергии ( N ), с определённой эффективностью ( φ ) преобразует её в полезный продукт ( P ) и потери ( G ) (рис. 1) [1, 2, 6].

Рис. 1. Показатели закона сохранения мощности в проекции социально-экономических систем

Также в работе применяется системно-энергетический подход для оценки регионального развития, предложенный в работе [2, 3, 6]. К основным системно-энергетическим показателям регионального развития относятся:

-

1. Суммарное потребление природных ресурсов, выраженное в единицах мощности.

-

2. Совокупный общественный произведенный продукт, выраженный в единицах мощности.

-

3. Мощность потерь или потери мощности.

-

4. Совокупная производительность труда.

-

5. Совокупный уровень жизни.

-

6. Качество окружающей природной среды или антропогенное воздействие.

-

7. Совокупное качество жизни населения.

Методологические основания и методика расчета выделенных показателей представлена в работах советских ученых П. Г. Кузнецов, А. Е. Арменский, Б. Е. Большаков, О. Л. Кузнецов и современных работах [3, 6]. Для расчета используются данные мировой и национальной статистики (Всемирный банк, Росстат), а также переводные коэффициенты [7].

Другим важным методом проводимого исследования является социальное время, описанное в работах [2] и получившее развитие в исследованиях молодых ученых [3].

Социальное время (ST) высчитывается по формуле:

где ST ( t ) – бюджет социального времени, млн. чел.-год; T _ y ( t ) – астрономическое время года, год (8760 ч.); M ( t ) – численность населения, млн. чел.

Систематизация и учет распределения необходимого и свободного времени позволяет ввести коэффициент использования бюджета социального времени:

=(t) = 5

Коэффициент использования бюджета социального времени отражает баланс или дисбаланс в распределении социального времени в регионе (свидетельствует, например, о дефиците свободного времени, необходимого для развития).

На этом основании вводится новый физико-экономический показатель «качество развития жизни» (качество жизни с учетом распределения бюджета социального времени в регионе), рассчитываемый по формуле:

QOLD(t) = Тсрк (t) • U(t) • q(t) • ae(t)

С учетом представленных методологических требований и строится решение задач исследования.

Результаты и перспективы исследования

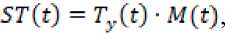

На основе системно-энергетических показателей и бюджета социального времени предложена система и граничные условия сценарного моделирования регионального развития в виде дерева логики вывода (рис. 2).

Рис. 2. Классификатор моделей сценарного моделирования

Представим выборочно некоторые граничные условия сценариев в виде системы уравнений.

Сценарий 3 – «Развитие».

{ASHO > 0 APr(t) > 0 ^QUt) < 0 ®(t) > 1

Сценарий 5 – «Экономический спад».

^STto > 0 ^Pr(t) < 0 AQUti > 0 a?(t) > 1

Сценарий 12 – «Экономический рост за счёт эксплуатации общественных сил».

{kSTtti < 0 ^Pr(e) > 0 AQLto < 0 «(t) < 1

Сценарий 13 – «Стагнация».

(AS7(t) < 0 ^Pr(t) < 0 AQLto > 0 $(t) > 1

Сценарий 15 – «Распад целостности с ростом безработицы».

{ASHt) < 0 ^Pr(t) < 0 AQLto < 0 ze(t) > 1

На основе статистических данных 2012-2020 гг. и результатов моделирования в работе [2, 6] проиллюстрированы расчеты, систематизированы сценарии и выделено несколько групп сценариев: эффективный, благоприятный, неблагоприятный, неэффективный.

Также в работе [2] даны прогноз макрорегионального развития и оценка по выделенным сценариям на макрорегиональном и региональном уровнях. Выявлены существенные пространственные диспропорции в развитии макрорегионов. Макрорегиональный и региональный уровни качества развития жизни имеют значительные пространственные различия, обусловленные социальноэкономическими возможностями территорий. Явно можно выделить кластеры с высокими показателями (рис. 2), которые окружены регионами с низкими значениями системно-энергетических показателей регионального развития.

Приведем результаты использования системно-энергетических показателей на примере расчета совокупного качества жизни (качества жизни) федеральных округов России.

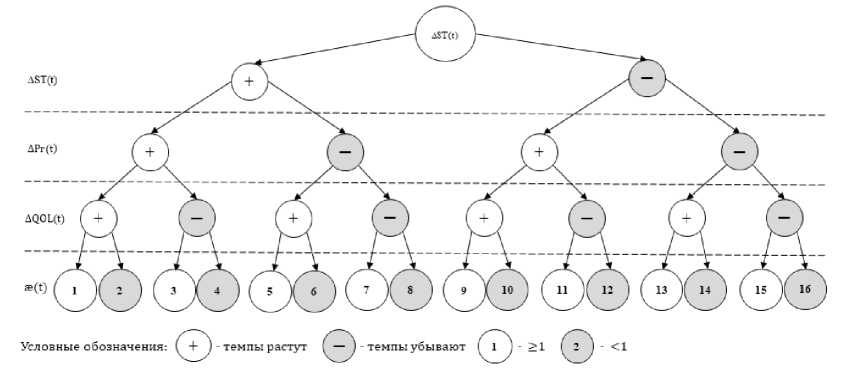

Рассмотрим динамику качества жизни Южного федерального округа за 2011-2020 годы (рис. 3).

Наибольшее значение за рассматриваемый период равно 28,21 кВт на чел. и приходится на Краснодарский край в 2018 году. В 2011 и 2020 году значения показателей были равны соответственно 22,17 кВт на человека и 23,78 кВт на человека. Значение в 2020 году больше в 1,07 раза значения в 2011 году, что говорит о повышении качества жизни в регионе.

Самое низкое значение показателя приходится на Республику Калмыкию и составляет 0,48 кВт на чел. Показатель в 2011 и 2020 году равен 0,48 кВт на чел. и 0,76 кВт на чел. соответственно. В 2020 году показатель увеличился в 1,6 раз.

Рис. 3. Качество жизни в Южном ФО за 2011–2020 годы, кВт на чел.

В качестве другого примера приведем расчетные данные среднего значения показателя совокупного качества жизни населения (кВт на чел.) и размаха вариации на примере Дальневосточного федерального округа (таблица 1-2).

Табл. 1. Среднее значение показателя «совокупное качество жизни», Дальневосточный федеральный округ, кВт на чел.

|

Субъект |

Среднее значение, кВт на чел. (2010 – 2020 гг.) |

|

Курганская область |

2,71 |

|

Свердловская область |

32,50 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

61,66 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

27,05 |

|

Тюменская область |

13,16 |

|

Челябинская область |

22,67 |

Табл. 2. Размах вариации по показателю «качество жизни», Дальневосточный федеральный округ, кВт на чел.

|

Субъект |

Размах вариации, кВт на чел. (2010 – 2020 гг.) |

|

Курганская область |

0,84 |

|

Свердловская область |

6,58 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ |

15,65 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

16,22 |

|

Тюменская область |

4,93 |

|

Челябинская область |

3,77 |

Исходя из таблиц видно, что наименьшее значение показателя «совокупное качество жизни» показывает Курганская область соответствующее 2,71 кВт на чел., что значительно ниже по сравнению с остальными регионами, входящими в состав Дальневосточного федерального округа. А наибольший размах у Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Заключение

В работе сценарное моделирование регионального развития построено с использованием системно-энергетического анализа и бюджета социального времени. Разработанные модели позволяют осуществлять мониторинг и контроль на всех уровнях регионального управления.

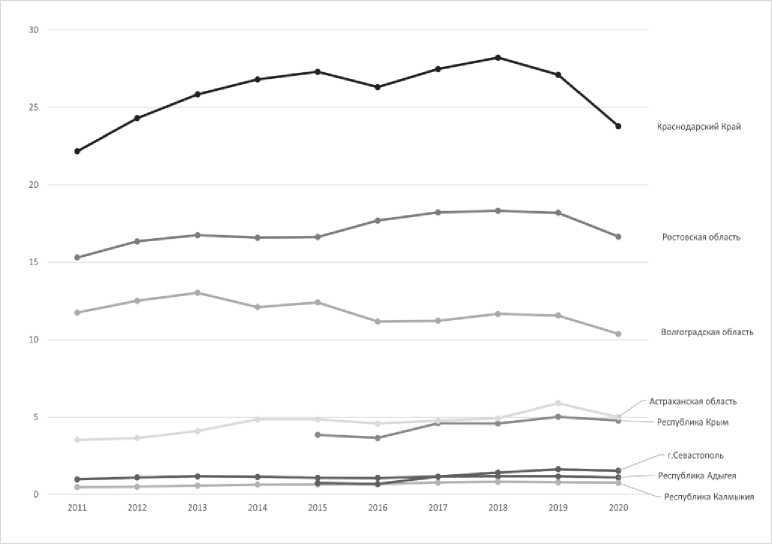

Кроме того, результаты, представленные в работе, реализованные в виде базы данных и карты качества развития жизни населения (рис. 3).

Карта распределения качества развития жизни (2020 г.)

Рис. 3. Карта распределения качества развития жизни на 2020 г., кВт/чел.

На основе собранных данных разработана база данных , где расчет качества жизни населения сделан на основе физико-экономических величин с использованием показателей мощности и бюджета социального времени. В базе данных представлены абсолютные значения и динамика бюджета социального времени, потребления энергоресурсов, производства реализованных товаров и услуг, коэффициента вовлеченности в трудовой потенциал, и другие системноэнергетические показатели.

В контексте нового глобального экономического порядка роль объективных показателей регионального развития и эффективности управления становятся все более важными. Каждая региональная среда обладает определенным потенциалом, который можно измерить с помощью физических и экономических показателей. Отсутствие объективных измерителей делает трудным, а зачастую и невозможным:

-

- правильное сравнение различных оценок;

-

- среднесрочные и долгосрочные прогнозы;

-

- оценку воздействия программ действий;

-

- составление рекомендаций.

Взгляд на развитие региона в динамике, когда для построения сценарных моделей используются темпы прироста ключевых показателей, позволяет предсказывать тенденции и ввести показатель эффективного использования бюджета социального времени. Полагаем, что применение системы сценариев, основанных на системно-энергетических показателях и бюджете социального времени, позволяет лучше понять динамику реализации условий, потребностей и возможностей развития региона.

Список литературы Сценарное моделирование регионального развития на основе бюджета социального времени

- Артюхов В. В., Мартынов А. С. Методика оценки экологической и энергетической эффективности экономики России. М.: Интерфакс, 2010. URL: https://interfax-era.ru/metodologiya/kniga [дата обращения 01.09.2021].

- Кузнецов П. Г. Наука развития жизни. Том 1. М.: РАЕН; 2016.

- Головин А. А. Моделирование развития сложных систем с использованием параметров мощности и бюджета социального времени. Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. 2020. Т.16. № 2(47). С. 21-34.

- Синюгин О. А. Метод энергетического анализа в управлении отраслями и объектами топливно-энергетического комплекса. М.: МГУ; 1994. 28 c.

- Стиглиц Д. Ю. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Пер. с англ. Инны Кушнаревой. М.: Институт Гайдара; 2016. 210 с.

- Шамаева Е.Ф. Комплексная модель расчета качества жизни в регионе. Уровень жизни населения регионов России. 2015. Т. 11. № 3. С. 109-120.

- Энергетическая статистика: единицы измерения, определения и коэффициенты пересчета. Методологические исследования. Нью-Йорк: Организация объединенных наций, 1987. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_44R.pdf [дата обращения: 10.10.2021].

- Bauer R. Social indicators. Cambridge, Mass., M.I.T. Press; 1966. 215 p.

- Forrester J. W. World Dynamics. Second edition. URL: https://monoskop.org/images/d/dc/Forrester_Jay_W_World_Dynamics_2nd_ed_1973.pdf [accessed on 20.08.2021].

- LaRouche Lyndon H. Jr. So, You Wish to Learn All About Economics? A Text on Elementary Mathematical Economics. New York, New Benjamin Franklin House; 1984. 208 p.