Сцинтиграфическая оценка нефропротективного действия триметазидина у пациентов, подвергшихся эндоваскулярной реваскуляризации миокарда

Автор: Веснина Жанета Владимировна, Вершинина Елена Олеговна, Лишманов Юрий Борисович

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.29, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель работы: сцинтиграфическая оценка нефропротективной эффективности триметазидина у пациентов, подвергшихся эндоваскулярной реваскуляризации (ЭР) миокарда. Обследовано 40 больных ишемической болезнью сердца (35 мужчин и 5 женщин, средний возраст - 56,98+1,40 лет), которым была выполнена ЭР (стентирование коронарных артерий). Все пациенты были рандомизированы на 2 группы: пациенты (12 человек), принимавшие триметазидин в качестве нефропротектора до ангиографической процедуры (группа I), и больные (28 человек), которым была проведена ЭР без назначения указанного препарата (группа II). Динамическую радионуклидную реносцинтиграфию с 99 mTc-ДТПА (Пентатех, 99mTc) проводили до и через 2-3 дня после ЭР с расчетом параметров фильтрационной и эвакуаторной функции почек. У пациентов группы II после ЭР наблюдалась отрицательная динамика параметров, отражающих фильтрационную активность почек. Так, имело место статистически значимое (p=0,008) уменьшение средних значений общей скорости клубочковой фильтрации, главным образом за счет снижения фильтрационной активности левой почки. У больных этой группы наблюдалось статистически значимое увеличение средней величины периодов полувыведения индикатора из чашечно-лоханочной системы (ЧЛС), из паренхимы обеих почек и снижение индекса кортикальной задержки индикатора со стороны левой почки. В группе пациентов, получавших триметазидин (группа I), средние значения показателей фильтрационной активности почек не претерпевали статистически значимых изменений по сравнению с исходными (до ЭР) данными. По сравнению с фильтрационной активностью негативные изменения процессов выведения индикатора из почек в группе I наблюдались чаще. Однако в среднем по группе изменения показателей, отражающих эвакуаторную функцию почек со стороны ЧЛС и паренхимы левой почки, в группе I носили недостоверный характер. Показано, что триметазидин обладает нефропротективным действием в отношении функциональной активности почек у пациентов, подвергшихся рентгеноконтрастной процедуре.

Контраст-индуцированная дисфункция почек, триметазидин, радионуклидная реносцинтиграфия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919914

IDR: 14919914 | УДК: 616.61-073.755.4-06

Текст научной статьи Сцинтиграфическая оценка нефропротективного действия триметазидина у пациентов, подвергшихся эндоваскулярной реваскуляризации миокарда

Неблагоприятным побочным эффектом проведения рентгеноангиографических и рентгенохирургических процедур может быть контраст-индуцированная дисфункция почек (КИДП), которая по частоте встречаемости занимает третье место после сердечно-сосудистых и аллергических осложнений таких вмешательств [13]. Так, в работе L. Gruberg с соавт. [19] повышение уровня сывороточного креатинина на 25% и более после процедуры коронарной ангиопластики было выявлено у 37% из числа обследованных пациентов. Дисфункция почек является довольно частым спутником первичной коронарной ангиопластики даже у пациентов с исходно нормальной ренальной функцией [24], ассоциируясь с более высокой внутригоспитальной летальностью и клиническими осложнениями. Имеются данные, согласно которым развитие КИДП даже в 2% случаев приводит к 15-кратному увеличению развития неблагоприятных сердечных событий [10].

В связи с этим не прекращается поиск оптимальных терапевтических подходов и фармакологических средств, обладающих высокой нефропротективной эффективностью при проведении рентгеноконтрастных процедур.

Известно, что триметазидин обладает высокой анти-ангинальной, антигипоксической, цитопротективной и метаболической активностью. Однако данные об эффективности триметазидина получены, главным образом, в исследованиях, посвященных лечению ишемической болезни сердца (ИБС) [7, 20, 25]. Сведения о почечных эффектах триметазидина единичны и включают в себя в основном экспериментальные данные [14, 18, 21, 30]. В частности, было показано, что триметазидин предотвра- щает повреждение мозгового слоя почек в условиях ок-сидативного стресса, обусловленного смоделированной ишемией/реперфузией почек экспериментальных животных [14, 18, 21]. В клиническом исследовании A.O. Onbasili с соавт. [27] было показано, что пероральный прием три-метазидина в дозе 20 мг трижды в день с началом приема за 48 ч до рентгеноконтрастной процедуры способен предотвращать развитие КИДП у пациентов, которым проводили ангиографию или ангиопластику коронарных сосудов.

Диагностические критерии КИДП основаны, главным образом, на оценке уровня сывороточного креатинина. Однако этот показатель не обеспечивает раннего обнаружения дисфункции почек, поскольку, как показывают многочисленные исследования, во многих случаях высокий сывороточный креатинин неспецифичен для повреждений почек [11]. Его уровень может варьировать в широком диапазоне в зависимости от многих неренальных факторов, и, наконец, до 50% почечных функций может быть утрачено до повышения креатинина (через 2–3 дня после развития острого повреждения почечной паренхимы) [12, 29].

Как известно, радиоизотопная реносцинтиграфия, в отличие от других методов исследования (лабораторная диагностика, рентгеноконтрастная урография, ультразвуковое исследование), позволяет обнаружить нарушения функции почек уже в начальных стадиях заболевания и является к тому же физиологичным, легко воспроизводимым и малоинвазивным методом диагностики. Ранее нами были изучены возможности использования радионуклидной реносцинтиграфии для оценки нефротоксического действия рентгеноконтрастных веществ [3], а также для изучения защитного действия N-ацетилцистеина в отношении функциональной активности почек при проведении рентгеноконтрастной коронароангиографии [5]. Однако оценка диагностической значимости радионуклидной реносцинтиграфии в оценке степени повреждающего воздействия рентгеноконтрастных средств на функциональную активность почек при ЭР у больных ИБС не проводилась. Практически отсутствуют также клинические данные о нефропротективной эффективности триметазидина у пациентов, подвергшихся ангиографической процедуре.

Цель работы: сцинтиграфическая оценка нефропро-тективной эффективности триметазидина у пациентов, подвергшихся эндоваскулярной реваскуляризации миокарда.

Материал и методы

В исследование включены 40 пациентов (35 мужчин и 5 женщин, средний возраст – 56,98±1,40 лет), которым в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения ФГБУ “НИИ кардиологии” СО РАМН (руководитель – д.м.н. А.Л. Крылов) была выполнена рентгеноконтрастная эндоваскулярная реваскуляризация миокарда (стентирование коронарных артерий). Все пациенты имели основной диагноз: ИБС II–III функциональных классов. Основное заболевание у всех пациентов было диагностировано на основании комплексного обследования, включавшего в себя клиническое наблюдение, электрокардиографию в покое и при велоэргометричес-кой пробе, ультразвуковое исследование сердца, развернутый биохимический и морфологический анализ крови, рентгенографию грудной клетки и рентгеноконтрастную селективную коронаровентрикулографию по методу Judkins. По результатам последней, у 12 (30%) пациентов было обнаружено однососудистое поражение, у 22 (55%) больных – гемодинамически значимое сужение двух коронарных артерий, у 6 (15%) – многососудистые стенозы. Среди обследованных лиц преобладали пациенты со стенокардией напряжения III функционального класса (21 пациент, 52,5%). Двадцать четыре пациента (60%) из общего числа включенных в исследование больных перенесли в прошлом один или более острый инфаркт миокарда с формированием постинфарктного кардиосклероза. Все больные имели II или III функциональный класс сердечной недостаточности по NYHA. Стентирование одной коронарной артерии было выполнено 21 пациенту; 19 больным установлено 2 стента (из них 7

пациентам оба стента были имплантированы в одну венечную артерию).

Пациенты были рандомизированы на 2 группы: пациенты (12 человек), принимавшие триметазидин в качестве нефропротектора до ангиографической процедуры (группа I), и больные (28 человек), которым была проведена ЭР без назначения указанного препарата (группа II).

В качестве рентгеноконтрастов были использованы иобитридол (“Ксенетикс-350” фирмы “Guerbe”, Франция) и йогексол (“Омнипак-350” фирмы “Nycomed”, Норвегия). Триметазидин (Preductal MR, Servier, Франция) больные группы I принимали по стандартной схеме в дозе 35 мг per os два раза в день (утром и вечером) в течение 14 дней до проведения эндоваскулярного вмешательства. Сравниваемые группы больных были сопоставимы по возрасту и характеристикам основного заболевания (табл. 1).

Динамическую радионуклидную реносцинтиграфию с 99mТс-ДТПА (Пентатех, 99mТс, “Диамед”, Россия) проводили до и через 2–3 дня после ЭР. Метод основан на динамической регистрации радиоактивности в почках и крови после внутривенного введения нефротропного радиофармпрепарата (РФП) с последующей компьютерной обработкой получаемых изображений. В ходе исследования рассчитывали следующие параметры:

– СКФ (мл/мин) – скорость клубочковой фильтрации (суммарная и отдельно для каждой из почек);

– Клиренс крови (мин) – период полуочищения крови от РФП;

– Т1/2 (мин) – время снижения скорости счета на ре-нограмме до 50% от максимальной (отдельно для левой и правой почек);

– Т1/2 пар. (мин) – период полувыведения индикатора из почечной паренхимы (отдельно для левой и правой почек);

– ИКЗ – индекс кортикальной задержки препарата (отдельно для левой и правой почек).

Сцинтиграфические исследования выполнены на гамма-камере “Омега 500” (“Technicare”, США-ФРГ). Регистрация изображений и обработка сцинтиграмм проведены с использованием компьютерной системы “Сцинти” (НПО “Гелмос”, Россия).

Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи пакета программ STATISTICA с использованием описательной статистики (Descriptive

Таблица 1

Клиническая характеристика больных ишемической болезнью сердца, леченных методом эндоваскулярной коронарной реваскуляризации

|

Группы пациентов |

Показатели |

||||

|

Средний возраст (M±SE) |

ФК стенокардии |

ОИМ в анамнезе |

Количество пораженных КА (M±SE) |

||

|

(n) II |

(n) III |

||||

|

I группа (n=12) |

58,00±1,83 |

6 |

6 |

10 (83%) |

1,67±0,22 |

|

II группа (n=28) |

55,04±1,59 |

13 |

15 |

14 (50%) |

1,93±0,11 |

Примечание: группа I (основная) – пациенты, леченные триметазидином; группа II – группа сравнения; ФК – функциональный класс; ОИМ – острый инфаркт миокарда; КА – коронарные артерии.

statistics), непараметрического критерия Вилкоксона для парных измерений.

Результаты и обсуждение

Исходно, до коронароангиопластики, нарушений функциональной активности почек не было выявлено у 8 пациентов: у 2 (16,7%) из группы I и 6 (21,4%) из группы II. Снижение скорости клубочковой фильтрации одной или обеих почек, в той или иной степени, было обнаружено у 23 пациентов – 7 (58,3%) и 16 (57,1%) из групп I и II соответственно. При этом хронические заболевания почек (ХЗП) в анамнезе имели только 17 человек (6 и 11 соответственно). Кроме того, еще 9 пациентов исходно имели выраженную почечную дисфункцию (снижение СКФ одной или обеих почек более чем на 30% от нормального уровня), не выявленную с помощью других методов обследования. Причинами указанной почечной дисфункции могли быть не диагностированные стенозы почечных артерий, а также наличие недостаточности кровообращения, приводящей к снижению СКФ за счет прогрессирующего снижения сердечного выброса, уменьшения ренальной перфузии и повышения почечного сосудистого сопротивления [1, 23].

У 19 пациентов (47,5%) исходно было выявлено нарушение эвакуаторной функции почек со стороны паренхимы, носившее в основном умеренный характер, за исключением 4 пациентов из группы I и 3 больных из группы II, у которых задержка индикатора была значительной. При этом 11 пациентов не имели в анамнезе хронических заболеваний почек. Следует отметить, что нарушение экскреции индикатора у этих пациентов было обусловлено изменениями в паренхиме почек и, следовательно, отражало процессы, происходящие выше уровня ЧЛС. Исходя из этого, отклонение от нормы таких показателей, как Т1/2 пар. и ИКЗ, можно расценивать как результат нарушения центральной и почечной гемодинамики у больных ИБС, осложненной недостаточностью кровообращения [16, 17]. Нарушение выведения индикатора из ЧЛС также имело место у пациентов обеих групп

– у 6 (50%) и 11 (39,3%) из групп I и II соответственно.

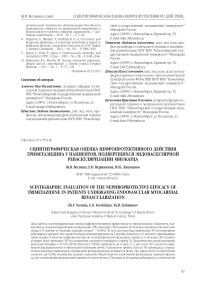

Изменения сцинтиграфических показателей, а также их межгрупповые различия представлены в таблице 2, из которой следует, что у пациентов группы сравнения после ЭР наблюдалась отрицательная динамика параметров, отражающих фильтрационную активность почек. Так, имело место статистически значимое (р=0,008) уменьшение средних значений общей СКФ, главным образом за счет снижения под влиянием рентгеноконтрастных средств (РКC) фильтрационной активности левой почки (табл. 2, рис. 1).

При этом незначительное уменьшение фильтрационной активности (снижение суммарной СКФ не более чем на 15%) внутри группы II наблюдалось в 28% случаев. В то же время более выраженная почечная дисфункция под влиянием РКС развивалась заметно чаще – в 52% случаев. Полученные данные согласуются с результатами большого числа работ, посвященных исследованию контраст-индуцированной нефротоксичности [4, 22, 26, 31], согласно которым основу патогенеза контраст-индуцированной нефропатии составляют такие факторы, как прямое токсическое действие РКC на клетки крови, эндотелия сосудов и эпителия почечных канальцев [4, 22], нарушение почечной гемодинамики [26, 31], синтез и высвобождение вазоактивных медиаторов, приводящих к вазоконстрикции клубочковых афферентных артериол и увеличению сопротивления почечных сосудов [31]. Все эти процессы, в конечном счете, приводят к снижению скорости клубочковой фильтрации [26].

Как следует из таблицы 2, у больных группы сравнения наблюдалось статистически значимое увеличение средней величины Т1/2 левой и правой почек – показателя, отражающего скорость выведения индикатора из ЧЛС. При этом незначительно выраженное (не более 6 мин от исходной величины) удлинение этого параметра рено-граммы имело место в 14% случаев (рис. 1а, б). В то же время число пациентов с выраженным нарушением экскреторной функции одной или обеих почек было более значительным и составило 28%. В литературе не описаны механизмы дисфункции мочевыводящей системы,

Таблица 2

Сцинтиграфические показатели функциональной активности почек у больных ИБС до и после стентирования коронарных артерий

|

Показатели |

Группа I |

Группа II |

||||

|

До ЭР |

После ЭР |

р |

До ЭР |

После ЭР |

р |

|

|

СКФ общая (мл/мин) |

105,95±1,90 |

105,15±1,96 |

0,575 |

102,27±1,66 |

99,76±1,96 |

0,008 |

|

Клиренс крови (мин) |

20,09±0,63 |

19,03±1,05 |

0,196 |

19,76±0,60 |

20,45±0,51 |

0,138 |

|

СКФ лев. (мл/мин) |

47,10±3,05 |

46,86±2,25 |

0,959 |

46,85±1,61 |

44,11±1,76 |

0,041 |

|

СКФ пр. (мл/мин) |

58,65±1,61 |

58,30±1,43 |

0,575 |

55,42±1,59 |

55,77±1,31 |

0,240 |

|

Т1/2 лев. (мин) |

20,36±1,46 |

20,93±1,99 |

0,937 |

16,18±1,36 |

19,14±1,28 |

0,004 |

|

Т1/2 прав. (мин) |

20,97±2,26 |

25,49±6,34 |

0,859 |

15,96±1,35 |

18,68±1,32 |

0,020 |

|

Т1/2 лев. пар. (мин) |

32,64±3,75 |

34,01±4,07 |

0,181 |

21,94±1,25 |

25,57±1,83 |

0,045 |

|

Т1/2 пр. пар. (мин) |

23,97±1,67 |

28,25±3,52 |

0,037 |

21,00±1,83 |

26,92±3,91 |

0,048 |

|

ИКЗ лев. |

32,55±2,64 |

30,66±3,07 |

0,096 |

42,38±1,53 |

36,74±2,21 |

0,021 |

|

ИКЗ прав. |

40,25±2,25 |

35,65±3,70 |

0,042 |

44,30±1,86 |

39,17±2,53 |

0,037 |

Примечание: группа I (основная) – пациенты, леченные триметазидином; группа II – группа сравнения; СКФ – скорость клубочковой фильтрации; Т1/2 – период полувыведения индикатора из чашечно-лоханочной системы и паренхимы; ИКЗ – индекс кортикальной задержки; р – достоверность различий по отношению к дооперационному значению.

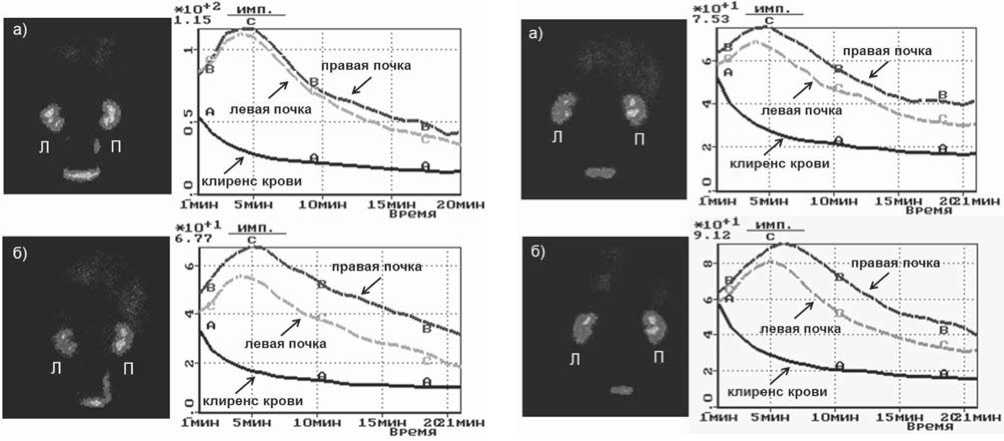

Рис. 2. Результаты радионуклидной реносцинтиграфии пациента группы I до (а) и после (б) ЭР миокарда: по сравнению с исходными данными в ранние сроки после ЭР отрицательных изменений функциональной активности почек не выявлено

Рис. 1. Результаты радионуклидной реносцинтиграфии пациента группы II до (а) и после (б) ЭР миокарда: по сравнению с исходными данными в ранние сроки после ЭР наблюдается снижение фильтрационной функции левой почки и снижение эвакуаторной активности обеих почек возникающей после введения РКС. Можно предположить, что механизм влияния РКС на эвакуаторную активность ЧЛС может быть следующим. Гемодинамические эффекты РКС связаны с активацией тубуло-гломерулярного механизма и высвобождением таких медиаторов, как эн-дотелин и аденозин [28, 31]. Помимо вазоконстрикторного действия эндотелин обладает выраженной митогенной активностью [6], поэтому возможно прямое влияние эндотелина на гладкую мускулатуру мочевыводящих путей, приводящее к нарушению чередования процессов сокращения и релаксации.

Кроме того, в группе II достоверно увеличился период полувыведения РФП из паренхимы обеих почек и снизился индекс кортикальной задержки индикатора со стороны левой почки. Данный факт можно рассматривать как показатель контраст-индуцированного снижения почечного кровотока и нарушения микроциркуляции почек, приводящих к функциональным нарушениям со стороны ренальной паренхимы [31].

В отличие от группы сравнения, в группе пациентов, получавших триметазидин (группа I), средние значения показателей фильтрационной активности почек не претерпевали изменений по сравнению с исходными (до ЭР) данными (табл. 2, рис. 2). Так, снижение фильтрационной функции почек под влиянием РКC было отмечено только у одного пациента (8%) и имело невыраженный характер.

Основываясь на предположении, что свободные радикалы и ишемия мозгового слоя почечной паренхимы вовлечены в патогенез КИДП, мы предположили, что три-метазидин – агент, обладающий антиишемической и антиоксидантной активностью – может быть использован в качестве нефропротектора при проведении рентгеноконтрастных процедур. В более ранних экспериментальных исследованиях было показано, что триметазидин способен ингибировать острый нефротоксический эффект циклоспорина А [15], полностью нивелировать негативное влияние индометацина и диклофенака натрия на клубочковую фильтрацию и предупреждать развитие энзимурии [8]. Установлено, что антиоксидантное действие триметазидина непрямое. Оно является результатом снижения активации тех клеток, которые участвуют в образовании свободных радикалов: чаще всего это макрофаги, нейтрофильные гранулоциты, а также эндотели-оциты и клетки, повергшиеся ишемии и реперфузии [7]. Возможный механизм нефропротективной эффективности триметазидина заключается в том, что он подавляет экспрессию оксидоредуктазы в процессе окисления гипоксантина в ксантин и мочевую кислоту, предотвращая, таким образом, деградацию пуриновых нуклеотидов и образование при этом свободных радикалов [30].

Ранее нами были получены результаты, указывающие на статистически достоверное позитивное изменение ряда показателей сердечной гемодинамики и улучшение насосной функции левого желудочка у больных ИБС уже на 4–6-е сутки после успешно проведенной эндоваскулярной ангиопластики [2]. Учитывая доказанный положительный кардиотропный эффект триметазидина [7, 20, 25], его применение перед коронарной ангиопластикой, возможно, способствует еще более выраженной гемодинамической эффективности проведенной реваскуляризации. Данный аспект может служить основой для дальнейшего использования триметазидина для оптимизации кардио-ренальных взаимоотношений.

По сравнению с фильтрационной активностью, негативные изменения процессов выведения индикатора из почек у пациентов группы I наблюдались чаще. Так, нарушение эвакуаторной функции со стороны паренхимы имело место в половине случаев (у 6 пациентов): у 2 человек (17%) удлинение периода полувыведения РФП было незначительным (менее 6 мин от исходного) и у 4 пациентов (33%) носило более выраженный характер. Как следствие, после ЭР достоверно увеличился период полувыведения РФП из паренхимы и снизился индекс кортикальной задержки индикатора, но только со стороны правой почки.

Кроме того, в группе триметазидина у 3 пациентов было отмечено удлинение периода полувыведения индикатора из ЧЛС почек. Тем не менее, в среднем по группе I изменения показателей, отражающих эвакуаторную функцию почек со стороны ЧЛС, носили недостоверный характер.

Как уже было отмечено, механизм повреждающего действия РКC на эвакуаторную активность почек не изучался. Однако установлено, что применение триметази-дина способствует снижению уровня эндотелина 1 [9], оказывая тем самым позитивное влияние на эндотелий-зависимую вазодилатацию и функцию эндотелия [7]. Учитывая положительное влияние нефропротектора на процессы выведения, можно предположить, что, модулируя биологические эффекты NO–антагониста эндотелина, триметазидин способствует расслаблению гладкой мускулатуры и улучшению кровотока форникального аппарата почек, который играет большую роль в процессе выведения мочи.

Таким образом, с помощью радионуклидной рено-сцинтиграфии нами было показано, что триметазидин обладает нефропротективным действием в отношении функциональной активности почек у пациентов, подвергшихся рентгеноконтрастной процедуре.

Список литературы Сцинтиграфическая оценка нефропротективного действия триметазидина у пациентов, подвергшихся эндоваскулярной реваскуляризации миокарда

- Беленков Ю.Н., Сторжаков Г.И., Терещенко С.Н. и др. Модификация факторов риска и предупреждение органных поражений -преимущества ингибиторов АПФ//Сердечная недостаточность. -2003. -T. 4, № 1. -С. 34-37.

- Веснина Ж.В., Гракова Е.В., Крылов А.Л. и др. Сцинтиграфическая оценка влияния эндоваскулярной коронароангиопластики на перфузию миокарда и сердечно-легочную гемодинамику у больных ишемической болезнью сердца//Международный журнал интервенционной кардиоангиологии. -2011. -Т. 25. -С. 36-41.

- Веснина Ж.В., Гуляев А.М., Лишманов Ю.Б. Радионуклидная реносцинтиграфия в оценке побочного действия рентгеноконтрастных средств на функцию почек//Бюллетень сибирской медицины. -2012. -№ 5. -С. 97-102.

- Веснина Ж.В., Литовченко Н.В., Гуляев А.М. и др. Влияние рентгеноконтрастных веществ на основе йода и гадолиния на клеточный состав крови и морфологию почек//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2009. -Т. 24, № 4. -С. 45-49.

- Веснина Ж.В., Рыбальченко Е.В., Гуляев А.М. и др. Радионуклидная реносцинтиграфия в оценке нефропротективного действия ацетилцистеина//Клиническая медицина. -2009. -№ 10. -С. 37-40.

- Минушкина Л.О., Затейщиков Д.А., Сидоренко Б.А. Блокаторы эндотелиновых рецепторов -еще одно средство лечения легочной гипертонии//Кардиология. -2003. -T. 43, № 9. -С. 67-71.

- Пархоменко А.Н., Брыль Ж.Б., Кожухов С.Н. и др. Новые клинические аспекты патогенетической коррекции ишемических и реперфузионных повреждений//Мойбенко А.А., Косенко В.Е. Эндогенные механизмы кардиопротекции как основа патогенетической терапии заболеваний сердца/под ред. А.Н. Пархоменко. -Киев: Наукова думка, 2008. -C. 376-387.

- Пентюк Н.О. Фармакологiчна корекцiя нефротоксичноi дi iндометацину за допомогою триметазидину//Лiки. -2000. -Т. 6. -С. 21-24.

- Титова В.В., Давыдов С.И., Бабаева А.Р. Предуктал МВ в комбинированной терапии острого коронарного синдрома: антиангинальная активность и влияние на функцию эндотелия//Consilium Medicum (Кардиология). -2012. -Т. 14, № 1. -С. 30-33.

- Bartholomew B.A., Harjai K.J., Dukkipati S. et al. Impact of nephropathy after percutaneous coronary intervention and a method for risk stratification//Am. J. Cardiol. -2004. -Vol. 93, No. 12. -P. 1515-1519.

- Bellomo R., Kellum J., Ronco C. Acute renal failure: time for consensus//Intensive Care Med. -2001. -Vol. 27. -P. 16851688.

- Branten A.J.W., Vervoort G., Wetzels J.F.M. Serum creatinine is a poor marker of GFR in nephrotic syndrome//Nephrol. Dial. Transplant. -2005. -Vol. 20. -P. 707-711.

- Brinker J. What every cardiologist should know about intravascular contrast//Rev. Cardiovasc. Med. -2003. -Vol. 4 (Suppl. 5). -P. S19-S27.

- Cau J., Favreau F., Tillement J.P. et al. Trimetazidine reduces early and long-term effects of experimental renal warm ischemia: a dose effect study//J. Vasc. Surg. -2008. -Vol. 47, No. 4. -P. 852-860.

- Creagh T., Lanigan D., Dolan J. et al. Pharmacological manipulation of acute cyclosporin ischemic renal injury with trimetazidine//J. Urol. -1993. -Vol. 149. -P. 915-917.

- De Santo N.G., Cirillo M., Perna A. et al. The kidney in heart failure//Semin Nephrol. -2005. -Vol. 25, No. 6. -P. 404-407.

- Eriksen R., Vegsundvaag J., Hole T. et al. Hepatic and renal haemodynamic changes in congestive heart disease//Tidsskr. Nor. Laegeforen. -2006. -Vol. 126, No. 6. -P. 743-746.

- Faure J.P., Jayle Ch., Dutheil D. et al. Evidence for protective roles of polyethylene glycol plus high sodium solution and trimetazidine against consequences of renal medulla ischemia during cold preservation and reperfusion in a pig kidney model//Nephrol. Dial. Transplant. -2004. -Vol. 19. -P. 1742-1751.

- Gruberg L., Mintz G.S., Mehran R. et al. The prognostic implications of further renal function deterioration within 48 h of interventional coronary procedures in patients with preexistent chronic renal insufficiency//J. Am. Coll. Cardiol. -2000. -Vol. 36. -P. 1542-1548.

- Gupta R., Sawhney J.P., Narain V.S. Treatment of stable angina pectoris with trimetazidine modified release in Indian primary-care practice//Am. J. Cardiovasc. Drugs. -2005. -Vol. 5, No. 5. -P. 325-329.

- Hauet Th., Goujon J.-M., Vandewalle A. et al. Trimetazidine reduces renal dysfunction by limiting the cold ischemia/reperfusion injury in autotransplantation pig kidneys//J. Am. Soc. Nephrol. -2000. -Vol. 11. -P. 138-148.

- Katholi R.E., Taylor G.J., Woods W.T. et al. Nephrotoxicity of nonionic low-osmolality versus ionic high-osmolality contrast media: a prospective double-blind randomized comparison in human beings//Radiology. -1993. -Vol. 186, No. 1. -P. 183187.

- Magri P., Rao M.A.E., Cangianiello S. et al. Early impairment of renal hemodynamic reserve in patients with asymptomatic heart failure is restored by angiotensin ii antagonism//Circulation. -1998. -Vol. 98. -P. 2849-2854.

- Marenzi G., Lauri G., Assanelli E. et al. Contrast-induced nephropathy in patients undergoing primary angioplasty for acute myocardial infarction//J. Am. Coll. Cardiol. -2004. -Vol. 44, No. 9. -P. 1780-1785.

- Marzilli M., Klein W.W. Efficacy and tolerability of trimetazidine in stable angina: a meta-analysis of randomized, double-blind, controlled trials//Coron. Artery Dis. -2003. -Vol. 14, No. 2. -P. 171-179.

- Mehran R., Nicolsky E. Contrast-induced nephropathy: definition, epidemiology, and patients at risk//Kidn. Int. Suppl. -2006. -Vol. 100. -P. S11-S15.

- Onbasili A.O., Yeniceriglu Y., Agaoglu P. et al. Trimetazidine in the prevention of contrast-induced nephropathy after coronary procedures//Heart. -2007. -Vol. 93. -P. 698-702.

- Osswald H., Muhlbauer B., Schenk F. Adenosine mediates tubuloglomerular feedback response: an element of metabolic control of kidney function//Kidney Int. -1991. -Vol. 39 (Suppl. 32). -P. S128-131.

- Perrone R.D., Madias N.E., Levey A.S. Serum creatinine as an index of renal function: new insights into old concepts//Clinical Chem. -1992. -Vol. 38. -P. 1933-1953.

- Sulikowski T., Domanski L., Ciechanowski K. et al. Effect of trimetazidine on xanthine oxidoreductase expression in rat kidney with ischemia-reperfusion injury//Arch. Med. Res. -2008. -Vol. 39, No. 4. -P. 459-462.

- Thomsen H.S., Morcos S.K. Contrast media and kidney: European Society of Urogenital Radiology (ESUR) Guidelines//Br. J. Radiol. -2003. -Vol. 76. -P. 513-518.