Сдвиговая тектоника Хингано-Олонойского оловорудного района и структурный контроль рудных тел

Автор: Юшманов Ю.П.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Природные ресурсы

Статья в выпуске: 1 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные о том, что размещение месторождений и рудопроявлений в Хингано-Олонойском оловорудном районе определено сопряженными системами глубинных и малоглубинных сдвигов, развитых над флюидно- и металлоносным плюмом. Рассмотрены критерии размещения эшелонированных разрывных систем и контролируемых ими рудных тел как структур сосдвигового растяжения. Определены направления рудоконтролирующих эшелонов и намечены участки наиболее благоприятные на слепое оруденение.

Сдвиги, плюм, руда, хингано-олонойский оловорудный район

Короткий адрес: https://sciup.org/14328819

IDR: 14328819 | УДК: 553.3.072

Текст научной статьи Сдвиговая тектоника Хингано-Олонойского оловорудного района и структурный контроль рудных тел

В познании геологии и тектоники Хингано-Олонойс-кой рудоносной площади оставил свой след не один десяток геологов-производственников и ученых. Эти исследования, в первую очередь, связаны с именами М.И. Ициксон, Ю.Я. Афонина, Б.И. Бурде, Н.П. Емельянова, Д.В. Рундквист, Е.Я. Синякова, Ф.Г Федчина и многих других. Современные по тем временам геологоструктурные данные способствовали наращиванию минерально-сырьевой базы комбината «Хинганолово». В середине 90-х гг. прошлого века длительное падение мировых цен на олово, совпавшее по времени с распадом СССР, невысокое качество российских руд, сложные горнотехнические и экономические условия их разработки, непрекращающийся рост цен на энергоносители сделали отечественное олово неконкурентоспособным. В 2005 г. обанкротился Хинганский горно-обогатительный комбинат, добывший за свою 60-летнюю историю около 50 тыс. т олова [4]. В последние годы мировой спрос на олово возрастает. Восстановление отрасли может начаться с южных районов Дальнего Востока. Поэтому развитие добычи олова в Хингано-Олонойском рудном районе имеет хорошую перспективу. В этой связи весьма актуальна проблема расшифровки структур оловорудных полей и месторождений с целью эффективного ведения поисковых, геологоразведочных и добычных работ.

При написании статьи широко использованы многочисленные научные публикации, посвященные Хинга-но-Олонойскому рудному району, а также результаты личных наблюдений автора в горных выработках Хин-ганского и Карадубского оловорудных месторождений.

Геологическая обстановка и структурный контроль рудных тел

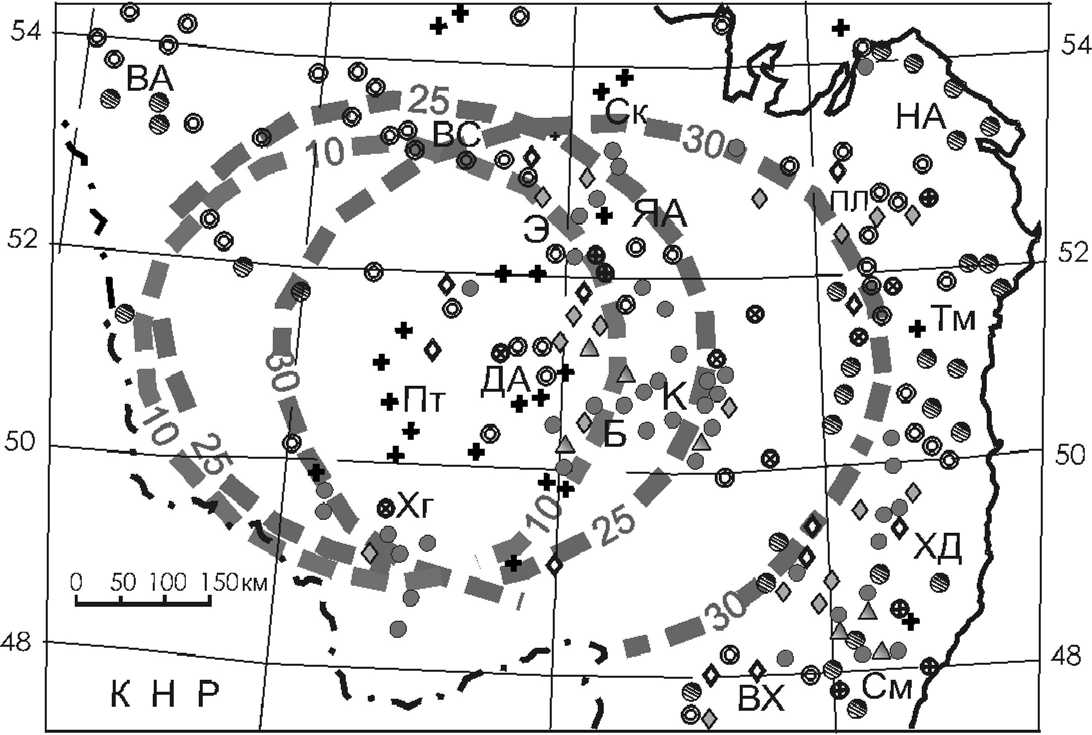

Хингано-Олонойский оловорудный район (ХООР) расположен на периферии Мая-Селемджинской мегаструктуры центрального типа (рис. 1), предположительно связываемой с мантийным плюмом [6]. Геологически ХООР ассоциирует с одноименным вулканическим прогибом, расположенным на юго-восточной окраине Бу-реинского композитного массива [2].

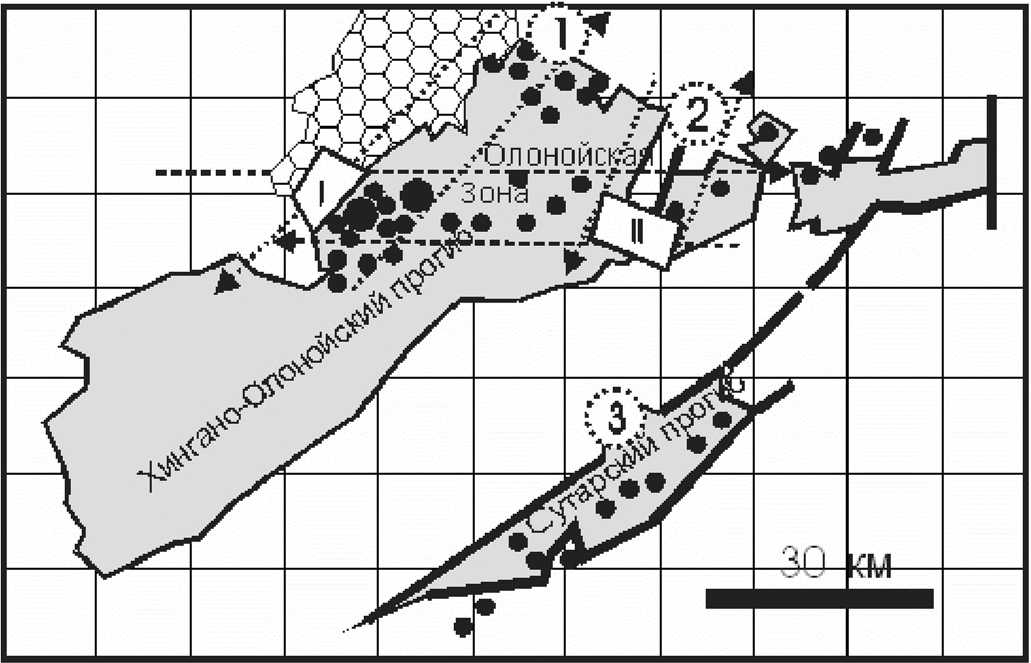

Прогиб является одним из фрагментов Восточно-Азиатской рифтовой системы. Ее формирование генетически связано с системой разломов Танлу, которые образуют глобальную северо-восточную зону левосдвиговых дислокаций в области взаимодействия Евразийской и Тихоокеанской плит [7]. Хингано-Олонойский и Сутар-ский прогибы представляют собой типичную рифтогенную структуру [4], состоящую из грабенов и горстов, ограниченных с флангов системой северо-восточных сдвигов (рис. 2). На сдвиговую природу разломов указывают многочисленные тектонические зеркала, покрытые горизонтальными бороздами скольжения, вскрытые в выемке дороги Чита-Хабаровск. По правилу Гофера установлены ранние левые сдвиги, которые стирают поздние вертикальные штрихи. Последние могли образоваться и в результате просадки блоков при строительстве дороги. Протяженность рифтогенной структуры в длину около 100 км при ширине от 30 до 90 км. Одной из главных региональных рудоконтролирующих структур ХООР является Хинганский глубинный разлом. На геологической карте Приамурья [2] он простирается на сотни километров по азимуту северо-восток 50° от р. Амур к верховьям р. Солокачи и далее в низовья р. Амгунь. Разлом контролирует на юге Хингано-Олонойский прогиб. Вдоль разлома закартированы максимальные мощности меловых вулканитов преимущественно риолитового состава, а также излияние неогеновых платобазальтов. По геофизическим данным [5], фундамент Хинганской впадины, расположенной на севере Хингано-Олонойской прогиба, раздроблен на узкие блоки системой разломов субпараллельных Хинганскому глубинному разлому (Салок-чанский, Право-Хинганский, Облученско-Кульдурский,

W

Т34

7 И

sl ° 19 I ^ Iwl ®

Рис 1. Металлогения Мая-Сел емджинского плюма [6]:

-

1 - контуры плюма в горизонтальных сечениях (цифра - глубина среза в км); 2-10 - месторождения и рудопроявления: 2 - золота, 3 - золотосеребряные эпитермальные, 4 - молибдена, 5 - меди, 6 - вольфрама, 7 - олова с вольфрамом, 8 - олова, 9 - полиметаллов, 10 - сурьмы. Рудные районы: ВА - Верхне-Амурский, Вс - Верхне-Селемджинский, Ск - Селитканский, НА - Нижнеамурский, ПЛ - Пильда-Лимурийский, ЯА - Ям-Алинский, Э - Эзопский, ДА - Дуссе-Алинский, Б - Баджальский, К - Комсомольский, Тм - Тумнинский, ХД - Хуту-Джаурский, См - Самаргинский, ВХ - Верхнехорский, Хг - Хингано-Олонойский, Пт - Притуранский

Верхне-Кимканскмий и др.), которые образуют сопряженную систему скалывания с широтными скрытыми разломами (Кимканский, Верхне-Кимканский) Олоной-ской зоны. На юго-востоке Сутарский сдвиг контролирует одноименную впадину (глубина 1,0-1,8 км), которая прослеживается на 50 км в верховьях левых притоков р. Сутары по азимуту северо-восток 45°.

Максимальная мощность меловых вулканитов до 2,5 км в Хинганской впадине, где в основании разреза залегают вулканиты среднего состава, венчают разрез -риолиты и их туфы. Интрузивные образования главным образом представлены гранит-порфирами (дайки, штоки, силлы) и дайками порфиритов. Общий возрастной интервал формирования субвулканических интрузий определяется в 106-77 млн. лет [3]. Вулканический чехол несогласно залегает на домезозойском фундаменте, где блоки древних архейских и протерозойских глубоко метаморфизованных пород слагают ксенолиты в палеозойских гранитах, с которыми связана минерализация грей-зенового типа. Промышленная оловянная минерализация ассоциирует с позднемеловыми гранит-порфирами, прорывающими риолиты. Рудные тела контролируют тектонические зоны брекчий или разломы. Форма рудных тел трубообразная или линейная.

Формирование ХООР началось на раннемеловом этапе активизации разломов системы Тайлу. Левосдвиговые дислокации вдоль северо-восточных глубинных разломов привели к развитию деструктивных (раздвиговых) парагенезов в породах фундамента. Где узкие блоки, ограниченные сдвигами, вовлекались в сосдвиговое растяжение по широтным разломам. Раздвиги, проникая на различную глубину, являлись каналами для излияния вулканогенного материала, внедрения магматического вещества и рудных растворов. В результате обильной вулканической деятельности сдвиги фундамента в позднем мелу были перекрыты покровом вулканогенных отложений. Дальнейшие горизонтальные смещения блоков фундамента по «слепому» северо-восточному Хинганскому левому и широтному Олонойскому правому сдвигам привели к формированию в вулканогенном покрове зон скалывания с кулисно построенным поясами дизъюнктивных дислокаций. Согласно экспериментальным данным [9] и результатам исследований в Сихотэ-Алине [1,8] развитие сдвиговых зон в покровах вулканогенного чехла начинается с серий эшелонированных сколов, которые отклоняются влево (кулисно) от генерального простирания «слепого» левого сдвига. Поэтому эшелонированные разрывные структуры (ЭРС)

Рис 2. Тектоническая схема Хингано-Олонойского оловорудного района (ХООР)

с элементами металлогении:

Верхний структурный этаж (1, 2): 1 - неоген-нижнечетвертичные базальты и долериты, 2 - ранне-позднемеловые вулканогенные породы: риолиты, игнимбриты и туфы, андезиты и андезито-базальты; 3 - протерозойские и палеозойские осадочно-метаморфические и магматические образования фундамента Буреинского массива; 4 - геологические (А) и тектонические (Б) границы; 5 - месторождения (А) и рудопроявления (Б) олова; 6 - зоны скалывания с вектором сдвига над скрытыми разломами фундамента: 1 - Хинганский, 2 - Карадубский, 3 - Сутарский; 7 - участки (рудные узлы) благоприятные для поисков скрытого промышленного оловянного оруденения: I - Березовско-Хинганский, II - Кародубский

являются индикаторами скрытых разломов фундамента. На рис. 2 видно, что основная масса промышленных месторождений олова в вулканитах контролируется северо-восточной и широтной зонами скалывания, где широко проявлены контактово-метасоматические изменения пород над предполагаемым скрытым массивом обманийских гранитов [5]. Месторождения и проявления олова представлены в основном касситерит-кварце-вой формацией. Крупное по промышленным запасам олова Хинганское месторождение и ряд мелких месторождений и рудопроявлений расположены на сопряжении северо-восточного Хинганского и широтного Оло-нойского разломов фундамента, контролируя Хингано-Березовский рудный узел.

Хинганское месторождение приурочено к экструзии гранит-порфиров, слагающей корневую часть риолитового палеовулкана. Экструзию интруцируют дайки порфиритов и гранит-порфиров более позднего возраста [3, 4]. Дайки прослеживаются в субмеридиональном и субширотном направлении через все месторождение и имеют мощность до 10-20 м. Рудные тела ассоциируют с тектоническими брекчиями и выделяются, по данным опробования, на пересечении субмеридиональных и субширотных разломов. Рудная штокверковая залежь, представленная трубообразным метасоматическим телом размером в плане 350x400 м, включает около 20 рудных «столбов», которые вертикально погружаются на глубину от 300-400 м до 1000-1200 м [5]. Они сложены метасоматитами кварц-хлорит-серицитовыми с прожилками кварц-хлорит-касситеритового, кварц-флюоритово-го и кварц-сульфидного составов. Основные полезные компоненты руд - олово и фтор. Олово распространено весьма неравномерно: на верхних горизонтах рудника его среднее содержание 0,6-0,7 %, на нижних увеличивается до 0,8-1,3 %.

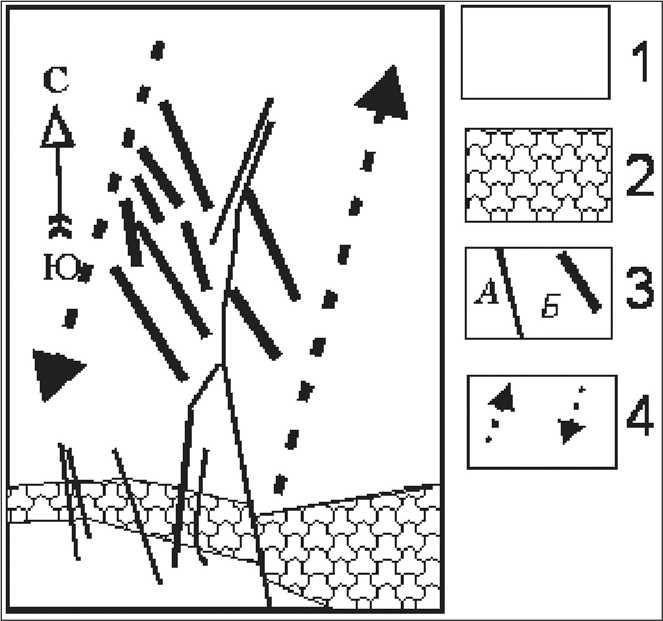

Березовое рудное поле, расположенное в 8 км юго-западу от Хинганского месторождения, сложено риолитами и игнимбритами риолитов. Их прорывают дайки гранит-порфиров. Рудные тела образуют северо-восточную ЭРС протяженностью 1630 м над скрытым Хинган-ским глубинным разломом (рис. 3). Кулисное расположение рудных тел характеризуется развитием столбообразных рудных залежей. Как правило, центральные части кулис имеют повышенную мощность (до 12 м) и высокие содержания олова (до 2,55 %). По простиранию кулис происходит затухание кварцевого, хлорит-серицито-вого и каолинит-серицитового метасоматоза и концентраций олова. Оловянная минерализация распространяется на глубину свыше 500 м [5].

Карадубский рудный узел расположен на восточном фланге ХООР на сопряжении широтной Олонойской и близмеридиональной Карадубской сдвиговых зон (рис. 2). Рудное поле сложено вулканическими образованиями олонойской и карадубской серий, представлен-

Pug 3. Пример эшелонированного расположения рудных тел в вулканогенном чехле над зоной скрытого Хинганского глубинного сдвига.

Березовское месторождение:

-

1 - риолиты и их туфы, 2 - гранит-порфиры, 3 - разрывы сжатия - А и растяжения (рудные тела) - Б, 4 - границы эшелона с вектором сдвига

ных игнимбритами риолитов, риолитами, туфами риолитов и дацитов, андезитов и их лавобрекчиями. С жерлом палеовулкана ассоциирует месторождение Обещающее. Оно сложено эруптивными брекчиями риодацитов, прорывающими лавобрекчии, агломератовые туфы и игнимбриты риолитов. Все эти образования интруди-рованы поздними дайками сиенитовых порфиритов. Структурный контроль рудных тел осуществляется северо-западной зоной скалывания с эшелонированным расположением рудных тел. При этом близмеридиональные левые сдвиги сколового типа блокируют рудные тела на флангах и являются дорудными. Около блокирующих сколов рудные тела тупо оканчиваются или пересекают их, часто сопровождающиеся резким увеличением мощности, расщеплением на несколько частей. Северо-восточный взбросонадвиг простирается по азимуту северо-восток 40° с падением на северо-запад под углами 35-70°. Видимая амплитуда смещения по взбросонадвигу более 20 м [5]. Здесь при проходке штолен вскрыты слепые рудные тела северо-западного простирания (СЗ 315°) мощностью в раздувах до 17 м с содержаниями олова до 2,5 %. Протяженность тел по простиранию 75 м, по падению до 100 м. Благоприятная геолого-структурная обстановка и наличие в месторождениях Карадубского рудного узла брекчий хинганского типа дает основание для прогноза скрытых промышленных штокверковых рудных тел. Однако большинство исследователей [5] первоочередной благоприятной структурой для выявления слепых промышленных оловянных залежей хинганского типа считают площадь Березовско-Хинганского рудного узла, расположенную на правобережье верховьев р. Хинган. Здесь на сопряжении Хинганской и Олонойской сдвиговых зон фундамента верхнемеловые толщи вулканитов кислого состава перекрыты маломощным (100-150 м) покровом неогеновых базальтов (рис. 2). Поисковыми работами в долинах правых притоков в верховьях р. Хинган выявлены гидрохимические и вторичные геохимические ореолы рассеяния Sn, Pb, Zn, Ag, Си. Эти аномалии образуют линейную зону северо-восточного простирания вдоль контакта платобазальтов и риолитов параллельно Хинганскому сдвигу. В верховьях р. Удурчу-кан установлен подбазальтовый шлиховой ореол олова. По данным МОВЗ, здесь на глубине 1 км предполагается наличие штокверковых оловоносных структур хинганского типа.

Заключение

В результате анализа геолого-структурных условий локализации оловорудных месторождений установлена важная роль сдвиговой тектоники в формировании вулканоплутонических и рудовмещающих структур ХООР. Активизация в раннем мелу северо-восточного Хинганского глубинного сдвига и параллельных ему разломов привела к формированию пулл-апартовых структур, способствовавших развитию эффузивного, интрузивного магматизма и рудоотложения. В узлах сопряжения и пересечения разломов концентрация магматических и рудных образований является максимальной. Вулканические аппараты и сопровождающие их экструзии и дайки и следовавшая за ними оловянная минерализация связаны с одними общими магматическими очагами. По геофизическим данным [5], в ХООР крупная магматическая камера располагается на глубинах порядка 10-15 км. Она рассматривается как промежуточный очаг базальтоид-ного и гранитоидного магматизма, который питался более глубинными потоками магмоэнергопереноса. Дальнейший подъем гранитовых и гранодиоритовых магм происходил по глубинным и малоглубинным разломам в участках сосдвигового растяжения, сопряжения и пересечения разломов и сопровождался формированием мелких магматических камер на глубинах 3-5 км и вулканических толщ на дневной поверхности. Позднемеловая активизация сдвигов фундамента способствовала формированию рудовмещающих ЭР С в покровах вулканогенного чехла. Север-, северо-западная ориентировка рудовмещающих структур (рис. 3) указывает на их раскрытие в условиях левосторонней активизации «слепого» Хинганского сдвига. При сдвиге приоткрывается только вертикальная система трещин, параллельная среднему и максимальному напряжениям сжатия сдвигового эллипсоида деформаций, а все остальные остаются закрытыми [8]. Изучение ЭРС позволяет прогнозировать не вскрытые горными выработками рудные тела. Кроме горизонтальных сдвиговых ЭРС, на месторождениях ХООР развиты и наклонные сбросовые и сдвигосбросовые эшелоны, изучение которых представляет большой практический интерес и определяет направление поисков, не выходящих на поверхность богатых рудных залежей. Благоприятными структурами для выявления слепых промышленных оловянных залежей является площадь Березовско-Хинганского рудного узла, расположенная на правобережье верховьев р. Хинган, а также территория Карадубского рудного узла.

Автор признателен кандидату геол.-минер. наук П.Л. Неволину, чьи конструктивные замечания учтены на заключительном этапе работы над статьей.

Список литературы Сдвиговая тектоника Хингано-Олонойского оловорудного района и структурный контроль рудных тел

- Врублевский А.А., Сорокин Б.К., Уткин В.П., Шагвалиев И.А., Юшманов Ю.П. О соотношении дислокаций Восточно-Сихотэ-Алиньского вулканического пояса и его складчатого основания//ДАН СССР. 1977. Т. 233, № 4. С. 894-897.

- Геологическая карта Приамурья и сопредельных территорий. Масштаб 1:2 500 000. Объяснительная записка. СПб.-Благовещенск-Харбин, 1999. 115 с.

- Гоневчук В.Г. Оловоносные системы Дальнего Востока: магматизм и рудогенез. Владивосток: Дальнаука, 2002. 298 с.

- Емельянов Н.П. Рудолокализующая роль экструзий в Малохинганской рифтогенной зоне/Металлогения Приамурья. Владивосток: ДВО АН СССР, 1981. С. 72-79.

- Копылов М.И., Плотников Ю.Е., Родионов С.М., Романовский Н.П. Хингано-Олонойский оловорудный район: геолого-геофизические характеристики, рудоносность, проблемы развития сырьевой базы. Владивосток, Хабаровск: ДВО РАН, 2004. 252 с.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Реология и металлогения Мая-Селемджинского плюма//Докл. РАН. 2011. Т. 440, № 2. С. 207-212.

- Уткин В.П. Восточно-Азиатская глобальная сдвиговая система, вулканический пояс и окраинные моря//ДАН СССР. 1978. Т. 240, № 2. С. 400-403.

- Уткин В.П. Сдвиговые дислокации, магматизм и рудообразование. М.: Наука, 1989. 166 с.

- Riedel W. Zur mechanik geologisher Bruchesheinu-ngen//Gent. Miner., Geol. and Paleontol. B. 1929. V. 1. P. 78-97.