«Сейчас я никуда не хожу»: разговорная картография Торжка и его окрестностей

Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен конверсационный анализ восприятия окружающего пространства, посредством уличных разговоров. Исследователи спрашивали жителей Торжка о любимых местах, о том, что следовало бы посетить приезжему человеку. Тем самым задавался фокус на обсуждение пространства, отношение к нему местных жителей, определении х места в социальном пространстве города. Показано, что корренные и укорененные жители Торжка лишены возможности активного передвижения, смены мест. Их перемещения ограничены, поездки во вне города и области редки, а представления об окружающем пространстве чрезвычайно пессимистичны. Смех и жизнеутверждающие ответы "все места любимые", "все нравится" лишь подчеркивает ироничность ситуации, безальтернативность жизни в маленьком провинциальном городке с огромной историей, упакованной в ограниченный, весьма скудный набор "туристических объектов".

Конверсационный анализ, мобильность, социология пространства, этнометодология

Короткий адрес: https://sciup.org/142181954

IDR: 142181954

Текст научной статьи «Сейчас я никуда не хожу»: разговорная картография Торжка и его окрестностей

Политехнический техникум, считайте, центр Торжка. В ста метрах железнодорожный вокзал. Пересечешь взлохмоченную аллею, обрамленную односторонними узкими улочками, и там у нас летняя школа от отделения культурологии Вышки2. Частично ради развлечения, частично назидания, затеял со студентами уличный опрос. В добровольцы вызвались четыре краса-вицы3. Быстро составили анкету, договорились о регистрации отказов, форме обращения к прохожим. Начали с вокзала, закончили торговым центром "Восьмеркой", названной одним из респондентов в качестве достопримечательности города и любимого места. Собственно, об этом и шел разговор. Назвать любимые места и посоветовать, куда можно сходить приезжему.

Торжок город древний (упоминается в летописях с XII века), известен своими историческими памятниками и живописными ландшафтами. Нельзя сказать, что его улицы переполнены туристами, однако и вниманием как простых граждан, так и государства он не обделен. Один из 300 городов России имеющих статус "памятника градостроительства". В городе наиболее известен полуразрушенный, но все еще величественный ансамбль Борисо-Глебского монастыря, за городом усадьбы и церкви, спроектированные Николаем Львовым. Поэтому вопросы о достопримечательностях, архитектурных памятниках и культурных объектах не воспринимаются здесь чужеродными и надуманными.

Можно ли в таком контексте сместить интерес на любимые места самих жителей? Попытаться узнать их личные привязанности к городу и его окрестностям? Обнаружить значимые для них места? Наша задача увидеть за обыденными и, пожалуй, для многих привычными вопросами структуры повседневного опыта. Что в пространственном окружении человека определяется в качестве любимого места? На что рекомендуется посмотреть, а что остается вне таких рекомендаций? Конечно, речь идет не о привязанности к месту как таковому, а о представлении его чужаку. Мы разговариваем только с местными жителями. Для них Торжок пространство постоянного проживания, включенное в привычные, рутинные взаимодействия. Как распределяется значимость и незначимость мест в перспективе разговора с неожиданно появившимся прохожим, проявляющим интерес к их родному городу? Как представляется территория локального места человеку из другого места, а значит, как вписывается локальное в более глобальный контекст? Представить нечто чужому значит перейти на его язык, определить социальный статус локального описания, его позицию к внешнему контексту. В. Бердолай подчеркивает особый нарративный статус исследований социального пространства, необходимость дискурсивного воспроизводства места [Berdoulay, 1989, p. 134; цит. по: Cox, Holmes, 2000, p. 67]. Речь не идет об индивидульном отношении к месту, некоторой психологической привязанности к родному и близкому. Указание или совет в посещении тех или иных мест отсылает нас к вполне определенным "практическим схемам" (по А.Ф. Филиппову) распоряжения, обживания и понимания окружающего пространства. Что предъявляется приезжему в качестве значимого и любимого? Какой угол ему рекомендуется посетить, чтобы убедиться в этом? Каково социальное пространство Торжка? "Ни понятия, ни практические схемы не являются результатом индивидуальной смысловой деятельности", пишет А.Ф. Филиппов, "Они частично вырабатываются или интерпретируются в самом взаимодействии, а частично достаются его участникам, так сказать, в готовом виде, как смысловой запас, наработанный в более продолжительных и/или более широких взаимодействиях. Подобно тому как место есть элемент территории, так чувство места или определение места есть элемент более широкого и постоянного смыслового комплекса. Но это определение не может быть сугубо ментальным. Квалификации места носят практический характер" [Филиппов, 2008, с. 231-232].

В нашем исследовании практичность описаний места задается ситуацией общения с незнакомцем, попавшим в новое для себя, но привычное и обыденное для респондента место. В мимолетном уличном разговоре как бы конституируется пространственный облик города, передается знание о выделенных, фасадных местах пребывания. Как гостеприимные хозяева ведут гостей в убранную гостиную или, в российском коммунальном варианте, на кухню и скрывают спальню, так и горожане, представляя город, указывая на места возможного посещения, производят категоризацию пространства, наделяют места социальной значимостью, выходящей за пределы рутинной, связанной с повседневной жизнью территории. Так определяется фасад городского пространства, его гостевая структура, так задается практический характер классификации мест, отмеченный А.Ф. Филипповым.

Мы попытались смоделировать вполне обыденный разговор с приезжим, разве что держащим в руках дополнительный лист бумаги, напоминающий анкету. Интервьюерам рекомендовалось начинать разговор сразу просьбой о возможных ответах: " Здравствуйте! Вы не могли бы ответить на несколько вопросов?" И только после получения в ответ какой-то реплики продолжить: "Высшая школа экономики проводит летнюю школу в Торжке. Мы знакомимся с вашим городом". Регистрация в анкете носила ритуальный характер. Материалом для анализа послужили аудиозаписи, что позволило уйти от доминирования исследовательской перспективы и наблюдать за развитием речевого взаимодействия, а не только его формализованных результатов в форме обведенных вариантов ответов стандартизированной анкеты. На удивление, отказов оказалось мизерное количество: из 54 обращений всего пять — меньше 10%. Народ охотно соглашается. Иногда интересуются причиной наших уличных приставаний, откуда мы такие взялись. Но быстро удовлетворяются весьма односложными ответами. Анкета крошечная. Разговору хватает на три-четыре минуты. И прохожих выбираем с прицелом на согласие. В общем, все факторы высокой достижимости налицо. Всего опросили 33 жителя Торжка (изначально решили разговаривать лишь с теми, кто живет в городке).

Наблюдение и описание происходящего с естественной, привычной для участников общения точки зрения — основной лейтмотив этнографической и этнометодологической программы исследования (см., например: [Goodwin, Heritage, 1990, p. 301]). Здесь наблюдение за социальными структурами, согласование макро и микро элементов социальной реальности поддерживается детальной регистрацией социальных практик, наблюдением за методами и приемами участников взаимодействий [Hilbert, 1990, p. 795]. Отсюда вводятся семантическая конструкция этнометодов (ethnomethods), как основных единиц анализа исследователя. Поэтому в качестве представления записей выбран стандарт транскрипта конверсационного анализа, или анализа разговора (conversation analysis), в котором основной акцент производится не на содержание сообщения, а на его форму (см. приложение 1), отражающую практический характер речевого взаимодействия. Другими словами, вопрос как человек высказывается начинает доминировать над тем, что он говорит. Итак, обратимся к транскриптам.

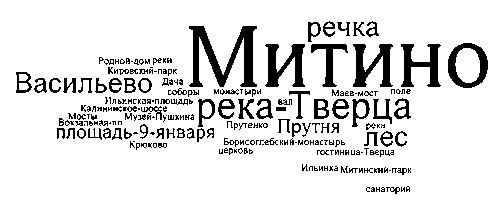

На вопрос о любимых местах Торжка и окрестностей чаще называли места выходящие за городскую черту: Митино, Василево, места на реке Тверца за пределами города (рис. 1).

Любимое место вынесено из перспективы непосредственной, обыденной жизни. Любить можно удаленное, на что приятно смотреть, где вольно дышать и хорошо отдыхать, что доступно и на слуху. Лишь один респондент упомянул о родном доме и даче, да и то вскользь, переключившись на типовые "туристические" объекты. Определение любимого ме-

Рис. 1. Облако ответов на вопрос о любимых местах в Торжке и его окрестностях, (выполнено в , больший шрифт указывает на более частую встречаемость ответа)

ста требует принятие собственного решения, обозначение воли. Но жизнь в Торжке — не предмет рационального выбора, продуманного решения. Это, скорее, воля судьбы, стечение обстоятельств, некоторая предзаданность в отношении которой можно роптать, находить утешение или иронизиро-

Мужчина, 50 лет, родился неподалеку от Торжка в деревне Грузины

-

1. И: А Вам Тнравится жить в Торжке

-

2. Р: (ххх)как сказать(ххх) приходитсях[(хх)

-

3. И: [(ххх)

((см. приложение 2, фрагмент интервью б))

Девушка, 23 года, родилась в Торжке

-

1. И: Вам Тнравится жить в Торжке

-

2. Р1:(2.0) [(хх)(1.0)

-

3. Р2: [(хх)

((приложение 2, фрагмент интервью 3))

вать над собой:

Отсюда весьма проблематичной видится теоретическая программа Дж. Урри, отсылающая к изучению социального пространства в перспективе потребления, приравнивающее место к товару [Urry, 1995, p. 1]. Подобный рационализм в представлении места резко контрастирует с реалиями небольшого российского городка. Если у покупателя нет денег для приобретения какого-то товара, он проходит мимо. Казалось бы аналогичная ситуация. Однако покупатель, он же местный житель, вынужден оставаться с товаром-местом независимо от своих предпочтений. Поэтому и наличие последних становится проблематичным. Товар предполагает хотя бы потенциальную покупку, соотнесение собственных возможностей с ценой. Здесь нет ни первого, ни второго. Ответ сквозь смех (строки 1-2) указывает на нетипичность, в некотором смысле, неуместность вопроса. Как может нравиться то, что представляет саму очевидность, жизнь? Вопрос переопределяется респондентом. Это уже не начальный элемент разговора (presequence) об отношении к жизни в Торжке, маркирующий субъективные представления отвечающего, а ироничная конструкция, выходящая за рамки обыденного, форма речи, вызывающая смех и недоумение.

Интервьюер каждый раз подхватывает смех, тем самым разделяет перспективу отвечающих. В этих случаях ему требуется продолжить вопрос, совершить небольшой акт коммуникативного насилия. В других респондент сам разворачивает ответ, предлагает дополнительную аргументацию, эксплицирующую основания его позиции. Так, пожилая женщина уверенно, не сомневаясь, говорит о том, что ей нравится жить в Торжке. Но тут же, ускоряя темп речи (строка 2), ссылается на отсутствие какой-либо возможности и желания изменить место жительства:

Женщина, 76 лет, родилась в Торжке

-

1. И: А вам нравится жить в Тторжке

-

2. Р: ^Конечно (.) Когда молодые (.) >ну вроде бы может и не 4-нравится Хочется там< уехать на

-

3. мо::ре, куда нибудь в ленингра::д, 4-ки:ев А теперь уже давай мне Я никуда не поеду

((см. приложение 2, фрагмент интервью 2))

Вопрос о предпочтениях и симпатиях к месту обитания теряет смысл, если даже гипотетическая возможность переезда воспринимается как невозможная. Шарон Жукин подчеркивает, что осмысленное отношение к пространству, включение в культурный контекст местности возможно лишь тогда, когда человек волен выбирать место проживания, не номинально, а реально иметь возможность переехать [Zukin, 2011, p. 161-162]. Пожилая женщина пытается нам объяснить, что не нравиться жить в Торжке может только в молодости, когда есть силы, чтобы что-то изменить, уехать. С возрастом остается лишь принимать свое местожительство как данность. На это же указывает серия категоричных од-

Женщина, 50 лет, родилась в близлежащей деревне Екатино (1)

-

1. И: то есть это именно дос- куда Тсходить приезжему

-

2. Р: °ну посмотреть да:°

-

3. И: церковь Тда=

-

4. Р: = ва:л у нас есть Атакой (.) там [тоже

-

5. И: [а это что Ттакое

-

6. Р: ° А там вал каменный, вал такой большой°=

-

7. И: =мгм

-

8. Р: ну там тоже все запущено уже сто лет

-

9. И: в общем то запущено-

-

10. Р: - раньше там ходили по нему А щас-

-

11. И: -ас чем это Тсвязано ТПочему та-

-

12. такая заброшенность?

-

13. Р: ну вы видите >что у нас вообще в городе творится< у нас как зимой посы:пали песок ЕГО

-

14. вообще не Строгают Он везде (2.0)

-

15, И: ну а что: здесь совсем н: нет Тработы Значит в бюджет ничего не приходит Никаких

-

16. денег-

-

17. Р: - ну у нас нет хозяина в Огороде Я так думаю

-

18. И: А-

-

19. Р: -все везде гребут себе РАНЬШЕ Я вот вам говорю ТАКОГО не было. Вот я сейчас сижу и

-

20. говорю(хх) Ну надо (.) Здесь раньше ((показывает на заросшую травой и деревьями

-

21. центральную часть привокзальной площади)) Так и J-везде Везде: бардель °далыпе некуда0

-

22. И: ясно

-

23. Р: все думают только о своей наживе ((см. приложение 2, фрагмент интервью 5))

носложных ответов, когда вместо уточнения ответа интервьюер вынужден компенсировать негативный поток отрицающих высказываний мягким комментарием, сопровождаемым смехом (фрагмент интервью 4). Односложные ответы маркируют нерелевантность вопроса, отсутствие смысла говорить о месте жительства, невозможность рассуждать о территории.

которых связанных в единый ансамбль территориях. Нравится, как говорит молодая девушка, этот город может только из окна автомобиля (приложение 2, фрагмент интервью 3), когда окружающее проносится мимо, а ты остаешься в своем мирке, ограниченном ветровым стеклом и музыкой аудиосистемы.

Казалось бы, с возрастом количество "любимых мест" может возрастать, заполняя все окружающее пространство (строка 2):

Аналогичная ситуация с вопросом о "любимых местах". Пространство принуждения, или приня той, состоявшейся необходимости, не может оце- Женщина, 50 лет, родилась в близлежащей деревне Екатино (2)

ниваться в категориях любимого и нелюбимого. 1. И: А есть ли у вас в Торжке Тлюбимые места какие нибудь

A т тт т тгт 2. Р: (4.0) мм:: (2.0) все любимые

Физическое окружение, подчеркивает А.Ф. Филип- 3. И: Ну если выделить что то 4-такое что:: (.) Тнет пов, всегда привязано к типичным взаимодействи- 4. Р: (2.0) ну: можно: Мосты ям, отражающим социальные образования [Филип- 5. И: Мосты А что= пов, 2008, с. 242]. Можно говорить о том, что на 6. Р: = ну: на реке постоять на мосту бы 7. И: Мосты (.) а где они [находятся I как >я например не знаю< Как их Гпосмотреть Любые при- 8 Тмосты езжего родственника или друга. Но это не любимые 9. Р: ну просто на речке постоять (1.0)

места, в которые хочется возвращаться, это места ((см. приложение 2, фрагмент интервью 5))

разовых посещений:

Женщина, 50 лет, девять лет назад приехала в Торжок с Украины

-

1. И: Есть ли у вас любимые Тместа и ?какие

-

2. Р: °Сейчас я никуда не хожу0

-

3. И: (хх) То есть у вас нет любимых 4-мест(х)=

-

4. Р: = НЕТ 4-Подожди Хорошие 4-места. Я знаешь куда

-

5. ходила. В митино мне очень 4-нравится 4-Митино Вот

-

6. там вот (.) где имение вот-

-

7. И: -мгм=

-

8. Р: = вот там вот хорошо

-

9. °отдыхали°=

((см. приложение 2, фрагмент интервью 1))

Вопрос о любимых местах мгновенно, без паузы трансформируется в вопрос о личной мобильности, свободном времени, отдыхе. Физическое пространство квалифицируется по характеру возможных или запрещенных в этом окружении действий [Филиппов, 2008, с. 243]. Тихо, почти про себя сказанное "сейчас я никуда не хожу" (строка 2), с последующим воспоминанием прошлых посещений "я знаешь куда ходила" (строки 4-5) переводит оценочный вопрос в фактологический. Нет смысла высказывать суждения, если отсутствует их поведенческое основание. "Любимое место" в родном городе, практически, у всех опрошенных это место туристическое, рекреационное, разовое. Восприятие всеобщей разрухи и какой-то окружающей опустошенности, ландшафтная разрозненность привели к разрушению понимания длительности места:

Можно говорить об островках и участках, но никак не о не-

Но продолжительная пауза, подкрепленная речевым звукоподрожанием "мм", указывает на структурное сходство положительного ответа с категоричным отрицательным (см. приложение 2, фрагмент интервью 4). В первом случае, паузу взял респондент, во втором вынужден был останавливаться интервьюер. Однако подобное обобщение, подведение под общую категорию всего пространства, тотализация предпочтения скорее указывает на уход от ответа, речевое сопротивление странному и неуместному дискурсу о любимом в отношении привычного и предзаданного. Не случайно, уточняющий вопрос о конкретных местах вновь встречается паузой (строка 4). Растягивая слова, респондент называет два городских моста. Это вынужденное именование, не осмысленное в категориях обыденной жизни. Респондент дважды указывает на отсутствие оснований этого любимого места: "просто постоять" (строки 6, 9) на мосту или на речке. "Любимое" место трансформируется в место приятное для глаза, выделенное из окружающего хаоса. Но выделяется оно с усилием, в перспективе состоявшегося разговора. Именно своей эмержентностью положительный ответ о любимых местах весьма схож с отрицательным. Любимое место ничем не отличается от остальных мест, оно "просто" всплыло во время разговора (строка 2):

Женщина 50 лет, родилась в близлежащей деревне Екатино (3)

-

1. И: мгм А чем эти мосты Тпримечательны

-

2. Р: (Ххх) 4-ничем Просто(хх) больше ничо тут такого назвать не могу

-

3. И: А в Токрестностях Есть куда вам хотелось бы возвращаться (1.0) побыть (3.0)

-

4. Р: °знаете° Ну где я родилась Мне туда конечно хочется вернуться

-

5. И: В екатено ((респондент до этого назвала место рождения))

-

6. Р: да=

-

7. И:=мгм=

-

8. Р: = потому что там все такое °настольгия и:: все такое0

9. И: А что там Там Тречка и(.) или Тполя или за грибами ходить (,)там Тчто (.) к чему Ттянет (.) делу комментариев. Конечно, тянет в родные места,

-

10. Душа (3.0)

-

11. Р: Вы знаете счас я с вами ^простою (.) Давайте быстрее свои-

-

12. И: - А давайте

((см. приложение 2, фрагмент интервью 5))

Приведенный фрагмент интервью примечателен тем, что респондент упомянул родные места, где прошло детство и куда тянет. Интервьер не спрашивает причину, она очевидна. Однако респондент на коммуникативную поддержку интервьюера (строка 7), отвечает в модусе "потому что", поясняет ответ: "настольгия и все такое" (строка 8). Тем самым затрагиваются по-настоящему любимые, интимные места. По всей видимости, именно значимость вспомнившегося места делает ситуацию общения-на-бегу в глазах женщины абсурдной, неуместной, толкает ее прервать разговор (строка 11). Другими словами, любимые, значимые для человека места остаются сугубо приватными объектами и не входят в сферу социального, разделяемого с другими пространства. Эмоционально нагруженное, наделенное переживаниями место закрыто для чужака не столько осмысленным табуированием речевого поведения, сколько естественной забывчивостью, неактульностью разговора на эту тему.

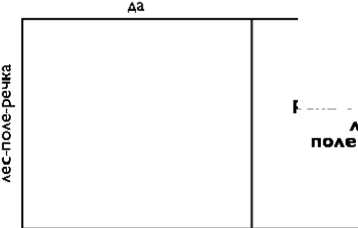

Совокупные ответы прохожих (рис. 1) можно рассмотреть через две дихотомические переменные: исторический и неисторический объект, рукотворный и природный. На пересечении этих признаков строится пространство коммуникативного описания "любимых" мест, предъявленных обратившемуся на улице человеку, по сути, чужому, неизвестно откуда возникшему собеседнику (рис.2).

Наиболее заполненный квадрант относится к историческим рукотворным объектам. Примечательно, что здесь называются наиболее доступные, типичные туристические места, которые не только на слуху, но и расположены в наибольшей близости к федеральным трассам, входят в списки самых посещаемых объектов. Митино (усадебный комплекс Львова), Василево (музей деревянного зодчества) и музей Пушкина (пушкинская тема) — это первое, что будет названо любым туристическим агентством, работающим с Тверской областью и не претендующим на уникальность предлагаемых экскурсий. Тем самым, запрос на любимые места трансформируется в восприятии респондента в места посещаемые, значимые, наделенные некоторым характеристиками внешними по отношению к говорящим субъектам. Мы наблюдаем, как коммуникация на улице между незнакомыми людьми, интервьюером и респондентом, воспроизводит властные коммуникативные порядки, соотносится с принятым в данном сообществе публичным контекстом. Отcюда метафора квартиры, сопоставление городского пространства с расположением комнат, представленное выше, становится неуместным, гротескным отображением городских мест. Город нечто диаметрально противоположное квартире, чужеродное личному, обитаемому пространству.

Природные объекты поддаются меньшей стратификации, их труднее включить в опись, присвоить инвентарные номера. Может поэтому они редки, более абстрактны и не содержат каких-либо исторических описаний. Для респондента это просто красивый вид, место отдыха, пикника, прогулки. В природ- ном объекте не просматривается никаких коннотаций с историей, трагическими или героическими событиями прошлого. Так же неисторичным, невписан-ным в публичное пространство остается и свой дом, дача, место проживания. В разговоре человек как бы исключает себя из исторического контекста города, сминает историю своей жизни до не относящихся к говорит пожилая женщина, но разговаривать о них считает неуместным в таком контексте (приложение 2, фрагмент интервью 5). Отчуждение личной жизни и вывод публичного пространства, которое одновременно и есть пространство постоянного жительства, в туристическую сферу создают ситуацию некоммуникативного действия (см. подробнее: [Рогозин, 2009]), порядок, в котором в коммуникации лишь воспроизводятся предзаданные образцы. Местный житель, картографируя местность перед случайным прохожим, выносит себя и свою жизнь за скобки, замещает личное пространство расхожими штампами туристических объектов для разовых посещений.

Политехнический техникум, считайте, центр Торжка. Место временного пребывания, промежуточный пункт этнографического путешествия, которое необходимо как "смена мест" [Филиппов, 2008, с. 257], как стремление к перемещению [Urry, 1995, p. 141], как готовность видеть и говорить об увиденном, как настройка исследовательской оптики. Местные, корренные и укорененные жители Торжка, с которыми

Рис. 2. Структурированный список "любимых" мест Торжка и его окрестностей

«что-нибудь историческое»

реч ка

£

СП

о

о СП н О

Борисоглебский монастырь _ Пругмя монастыри

МИТИНО Маев мост Васильево музей Пушкина площадь 9 января Крюково Митинский парк нет

река Терца

родной дом дача

нам посчастливилось встретиться, лишены такой возможности. Их перемещения ограничены, поездки за пределы города и области редки, а представления об окружающем пространстве чрезвычайно пессиместичны. Смех и жизнеутверждающие ответы "все места любимые", "все нравится" лишь подчеркивает ироничность ситуации, безальтернативность жизни в маленьком провинциальном городке с огромной историей, упакованной в ограниченный, весьма скудный набор "туристических объектов".