Сейсмическая активность и геодинамика Самарской области

Автор: Яковлев Владимир Николаевич, Шумакова Елена Михайловна, Трегуб Николай Валерьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общие проблемы экологии

Статья в выпуске: 1-1 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований сейсмической активности и геодинамики на территории Самарской области. Определены наиболее вероятные эпицентры будущих крупных землетрясений. Установлено, что на период функционирования сейсмостанции «Самарская» интенсивность местных подземных толчков составляла 1-3 балла, а количество землетрясений с каждым годом увеличивалось на 20%. Сделан вывод о том, что причиной геодинамики региона является местная магматическая ячейка.

Жигулёвский разлом, самарская область, литосфера, геодинамика, землетрясения, зоны разуплотнения, тепловой поток

Короткий адрес: https://sciup.org/148202713

IDR: 148202713 | УДК: 550.34

Текст научной статьи Сейсмическая активность и геодинамика Самарской области

Со второй половины 20-го века геологи не раз предупреждали о возможности ощутимых землетрясений на территории Средней Волги, обусловленных интенсивным техногенным воздействием. Тем более, что история Поволжья содержит сведения о землетрясениях, вызывавших заметные разрушения [1-3]. После землетрясений конца 2000 года стартовала волна геофизических исследований Самарского региона. Было установлено, что фундамент Жигулевских гор весьма не стабилен [4]. В течение 2001 г. на территории Самарской Луки проводили предварительные сейсмические исследования, в 2004 г. создана исследовательская сеть сейсмостанций. За время ее работы определены районы, подверженные наибольшей сейсмической активности. В связи с кризисом в 2008 году финансирование проекта было прекращено, в результате чего сеть сейсмостанций была свернута, и в настоящее время мониторинг сейсмоактивности в регионе не ведется.

Но актуальность мониторинга сейсмической обстановки в регионе весьма высока, поскольку, во-первых, было установлено, что количество местных землетрясений ежегодно возрастает, во-вторых, в соседних регионах в последние десятилетия происходили землетрясения интенсивностью более 4 баллов, т.е. достаточно разрушительные. Так с 1985 по 2011 гг. на территории Татарстана зафиксировано около 100 толчков силой более 4 баллов [5]. В 1986 г. близ Нефтегорска Самарской области произошло 5-балльное землетрясение; в 1995 году в Димитровграде Уль-

яновской области, зафиксировано 4-балльное землетрясение [6]. Сейсмостанция в Оренбурге ежегодно фиксирует десятки сейсмических событий [7, 8]. Следовательно, сильные землетрясения в нашем регионе вполне вероятны. На конференции МЧС в 2010 г. прогнозировали местоположения наиболее вероятных мест сильных землетрясений на территории Поволжья – в число потенциально опасных территорий вошла и Самарская область [9]. В-третьих, даже сотрясение силой в 4 балла может нанести значительный ущерб таким городам, как Тольятти и Самара, где многие жилые и производственные здания растрескиваются из-за отсутствия необходимого капремонта, а новостройки – построены с нарушениями стандартов качества. Так же весьма интересной остается причина, по которой многие потенциально опасные производственные объекты строились на разломах в сейсмоопасных зонах?

В 50-60 гг. ХХ столетия в науке сформировалось убежденность о «достаточной» изученности нашей планеты, сводившееся к тому, что в настоящее время тектоническая активность утихла, и на поверхности преобладают статичность и устойчивость. На этом основании считалось, что внутри платформ сколь-нибудь значимые подвижки земной коры крайне маловероятны, а их центральные территории – асейсмичны. Такая точка зрения поддерживалась и руководством страны, поскольку давала право строить военные предприятия, химические комплексы, могильники – фактически на всей территории ВосточноЕвропейской платформы и Сибири. Часто под давлением строительных и политических организаций, являющиеся по всем признакам активными разломы – на картах указывались, как консолидированные, либо не вносились в схемы вообще! Сейсмичность территорий нередко умышлено занижалась на картах [10, 11]. В результате, столь ответственные объекты, как ГЭС, АЭС и другие – возводили прямо на разломах! И именно на этих приуроченных к разломам территориях с 1980-ых годов происходит огромное количество «внезапных» или «загадочных» аварий.

Первые толчки к осознанию не изученности геологических процессов на платформах проявили себя в 1970-ые годы. Во время пусконаладочных работ реакторы РБМК, способные исправно функционировать лишь при отсутствии механических колебаний – систематически отключались (Курская, Ленинградская АЭС и другие). Исследование проблемы дало следующие выводы: большую часть времени мы живем в режиме «физического штиля», при котором колебания гравитационного, магнитного, электрического и прочих полей не превышают трехкратных стандартных отклонений. В этом случае АЭС функционируют нормально. Но периодически наблюдаются всплески тектонической активности: при этом интенсивность механических колебаний и физических полей возрастает в десятки и сотни раз, что либо приводит к срабатыванию средств автоматической защиты и к отключению агрегатов АЭС, либо вызывает сбои в их работе [ 11 ] . Только в середине 1980-ых годов стартовал проект по созданию карт активных разломов СССР [10], а в конце 1990-ых годов создана уточненная карта сейсмического районирования России ОСР-97, в отличие от предыдущих, отражающая близкие к реальным прогностические сведения.

ПРИЗНАКИ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

По территории региона проходят сразу 4 крупных разлома мантийного заложения [12]: Жигулевский, Сергиевский, Азово-Камский, По-крово-Шунакский, с десяток менее значимых разломов [13], а также многочисленные линеаменты [14]. По указанным разломам, как по проводникам в наш регион поступают отголоски удаленных сейсмических событий [3, 8], происходящих, например, в Альпийско-гималайском складчатом поясе, происходят и местные землетрясения. Интересно, что существование наиболее активного – Жигулевского разлома было установлено только в 1960-ых годах благодаря массовому поступлению данных нефтепоискового бурения. Хотя первое предположение о наличии разлома на севере Жигулевского вала сформулировано в 1887 г. и долгое время не разделялось исследователями [15].

При этом известно не мало фактов современной тектонической активности региона и Жигулевского разлома в частности. Например, морские акчагыльские отложения, сформировавшиеся в конце третичного периода в Жигулях расположены на высоте более 100 м над уровнем моря. Уже это указывает на то, что подъем Жигулей проис- ходил в четвертичном периоде, и является весомым признаком геологической активности территории в наше время. Кроме того, некоторые асфальтные залежи области представляют собой пропитанные нефтью современные отложения, в которых заключены споры и пыльца современных растений. Данный факт указывает на излияние нефтей в наше время, чего не может происходить в отсутствие тектонической активности, учитывая наличие мощного глинистого слоя, не проницаемого для нефтей. В таких условиях отмечается возможность подъема нефтей по трещинам, образовавшимся в результате тектонических подвижек [16]. Косвенным признаком геологической активности региона являются и обильные источники сернистых минеральных вод в Сергиевском районе. Имея примерно одинаковую температуру и интенсивность водоотдачи в зимнее и летнее время года они явно имеют эндогенное происхождение. Имелись данные и о проявлениях сейсмической активности. Таким образом признаков геологической активности региона было достаточно много, и все они игнорировались во времена строительства Жигулевской ГЭС.

Серьезнее относиться к региональной геодинамике и сейсмичности стали после серии землетрясений, произошедших в период с 25 ноября по 6 декабря 2000 года. Подземные толчки ощущались на удалении более 1000 км от эпицентра, причем, например, в Саратове и Самаре – наиболее интенсивно они проявлялись в частях городов, находящихся вблизи тектонических разломов. Кроме того, есть повод считать, что сильное землетрясение в бассейне Каспийского моря спровоцировало относительно слабые местные подземные толчки на территории Саратовско-Самарского участка [17].

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На территории Самарской области несколько раз проводились кратковременные исследования сейсмической активности. Сначала, в период 1963 по 1965 гг. под руководством саратовской сейсмослужбы были развернуты пункты сейсмомониторинга «Земля» и «Черепаха», выявившие более 30 местных землетрясений по всей территории области, исключая северо-восток. В 1993-1996 гг. были развернуты станции ТОО «Научноисследовательское и производственное предприятие по геоэкологии, инженерной безопасности и сейсмостойкости сооружений» (Москва), зарегистрировавшие 43 местных землетрясения на востоке области – в районе г. Отрадного, Тимашево, что обусловлено локализацией сейсмических исследований. В указанных случаях, интенсивность подземных толчков не превышали 3 баллов, а эпицентры концентрировались вблизи разрабатываемых нефтегазовых месторождений и разломов.

Таким образом, сейсмичность региона является незначительной, но весьма регулярной.

В 2000-ые годы Жигулевская ГЭС была оснащена собственной сейсмостанцией, для отслеживания вибраций, генерируемых сбрасываемыми водами. Было установлено, что разрушения новостроек в Комсомольском районе города Тольятти обусловлены колебаниями работы гидросистем ГЭС [18, 19]. Однако, во время поиска границ зоны распространения колебаний от станции, были зафиксированы слабые подземные толчки неопределенной природы на значительном удалении от ГЭС. Обладая высокой чувствительностью к колебаниям грунта она, однако, не позволяла определять эпицентры сейсмических событий. Данная сейсмостанция благополучно функционировала до 2010 г., но после смены руководства Жигулевской ГЭС временно прекратила работу.

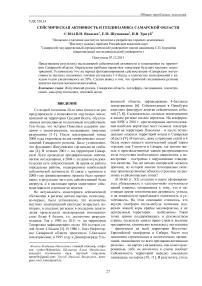

В 2004 г. на территории Самарской Луки сотрудниками ВО ИГиРИ и ИФЗ развернута систе- ма сейсмомониторинга из 5 станций для изучения сейсмической активности региона и предупреждения населения о возможных сильных землетрясениях. Данные об их расположении представлены на Рис. 1: GEO (Обсерватория) – 53.38575 с.ш., 49.3074 в.д., h=80 м; BHV (Бахилово) – 53.42589 с.ш., 49.68893 в.д., h=240 м; GAP (Гаврилова поляна)– 53.36623 с.ш., 50.12002 в.д., h=73 м; JYG (Жигули) – 53.35482 с.ш., 49.29298 в.д., h=169 м; SHL (Шелехметь) – 53.24251 с.ш., 49.87678 в.д., h=45 м.

Установлено, что наибольшая сейсмическая активность наблюдается в районе Жигулевской ГЭС. Более того, если, в 2001 г. в этой зоне зафиксировано 9 сейсмических событий, то в 2007 – 19, в 2008 – 41, что означает ежегодный прирост сейсмических событий на 70%, в целом по Самарской области этот показатель составляет 20% в год. В табл. 1 представлены данные о некоторых местных сейсмических событиях.

Рис. 1. Сейсмическая активность в районе Жигулевской ГЭС: черные кружки – очаги сейсмоактивности; треугольники – сейсмические станции.

Таблица 1. Примеры некоторых сейсмических событий

|

Год |

Месяц |

День |

ч |

м |

сек |

Координаты |

Глубина, км |

Магнитуда |

|

|

2004 |

8 |

17 |

03 |

24 |

11 |

53.36 |

49.58 |

11 |

1.7 |

|

2004 |

11 |

09 |

19 |

06 |

52 |

53.38 |

49.45 |

15 |

2.2 |

|

2005 |

10 |

27 |

12 |

17 |

06 |

53.38 |

49.36 |

10 |

1.8 |

|

2006 |

5 |

16 |

07 |

43 |

17 |

53.33 |

49.42 |

7 |

1.7 |

|

2007 |

7 |

06 |

13 |

14 |

22 |

53.26 |

49.16 |

10 |

2.6 |

|

2007 |

4 |

20 |

20 |

47 |

07 |

53.42 |

50.15 |

12 |

1.5 |

|

2008 |

5 |

08 |

4 |

11 |

17 |

53.39 |

49.37 |

5 |

2.9 |

|

2008 |

7 |

22 |

13 |

02 |

53 |

53.47 |

49.97 |

10 |

2.0 |

В засушливом 2010 г. наблюдалось аномально высокое содержание радона на участках вблизи разломов. Возможно, причина этого явления – перегрев и растрескивание почвы, облегчающие выход газов. Но возможно повышение выхода радона – результат активизации геодинамических процессов и связанной с ними сейсмической активности.

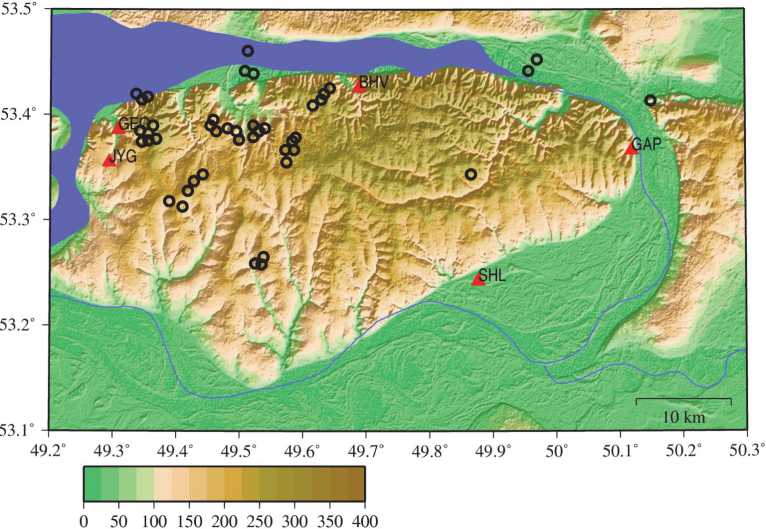

Составлена схема новейших движений земной коры на территории Самарской области на осно- вании карты современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы [20] и отчета по НИР [21], представленная на Рис. 2. Территория Самарского региона содержит большое количество линеаментов (в т.ч. в районы Отрадного, Нефтегорска, Чапаевска и пр.), вблизи которых сосредоточены эпицентры многих землетрясений. Большая часть Самарской области испытывает погружения со скоростями от -2 до -6 мм/год. Причем наибольшую скорость погружения испытывает территория, протянувшаяся вдоль меридиана от Тольятти на север. Вблизи Тольятти сосредоточены сразу 3 участка с разными скоростями погружения (-6, -4 и -2 мм/г). Часть Самары вдоль берега Волги погружается со скоростью -2

мм/г, часть города, расположенная вдоль реки Самарки – со скоростью -4 мм/г. Территория парка Самарская Лука содержит участок вдоль берега Волги, погружающийся со скоростью -2 мм/год, центральная часть Самарской Луки не испытывает погружения. Узкий участок территории, вытянувшийся вдоль берега Волги со стороны Жигулевска, приподнимается со скоростью 2 мм/год. В районе Тольятти вдоль берега Волги наблюдается надвиг аллохтонной плиты по Жигулевскому разлому. Так же наблюдается надвиг, проходящий по территории Самары, пересекающий Волгу и продолжающийся на противоположном берегу в районе сёл Новинки до населённого пункта Кольцово.

Землетрясения:

до 4 баллов: ^- 1960-1965 гг; *- 1993-1996 гг. X- 2001-2008 гг 2008 гг; Более 4 баллов: Ж- отзывные; (®)- местные.

NLJ2 L<19

Рис. 2. Схема геодинамических процессов Самарской области и прилегающих территорий с указанием эпицентров сейсмических событий

-

1 – сегментообразные искривления береговых линий под влиянием регионального напряжения; 2 – вихревые структуры, образованные при смещении блоков по сдвиговым зонам; 3 – зона позднеплейстоценового растяжения; 4 – разломы мантийного заложения; 5 – зоны раздвигания коры со сдвигом по линеаментам; 6 – положения неогеновой палеодолины Волги (Камы); 7 – линеаменты; 8 – линеаменты с указанием направления движения; 9 – границы аллохтонной плиты. П2 -Профиль 2 – с. Кармалы - c. Н.Санчелеево.

Масштаб 1:200 ООО

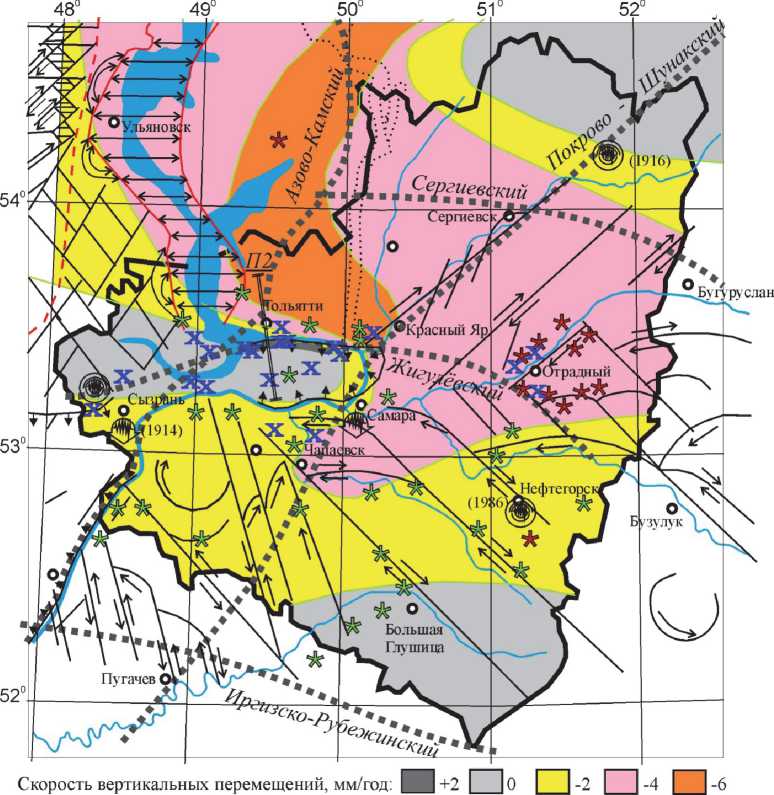

Рис. 3. Изоплотностный разрез по профилю Кармалы – Нижнее Санчелеево: А – Южно-Жигулевский разлом; Б – Северо-Жигулевский; В – Тольяттинский разлом.

А

Б

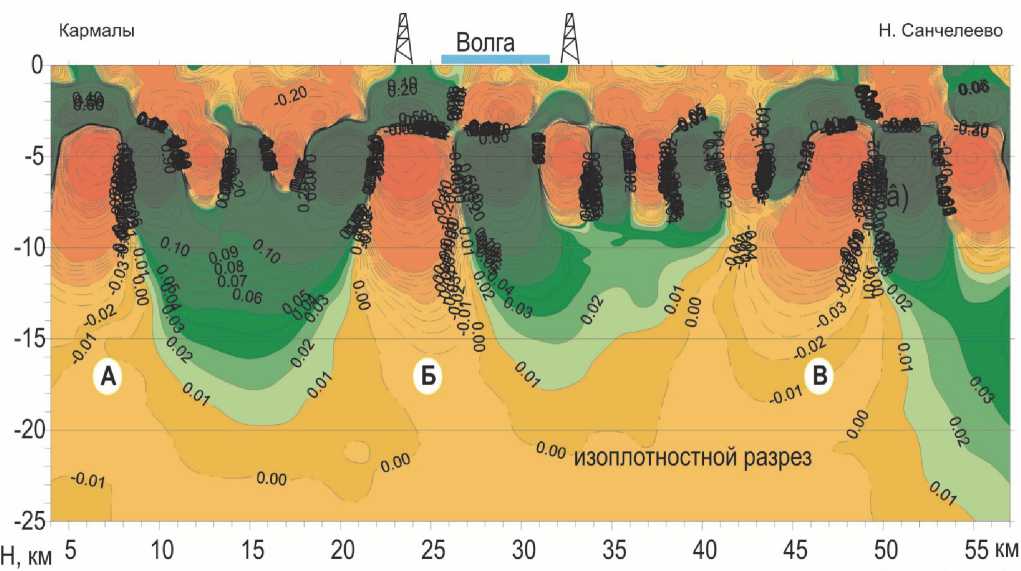

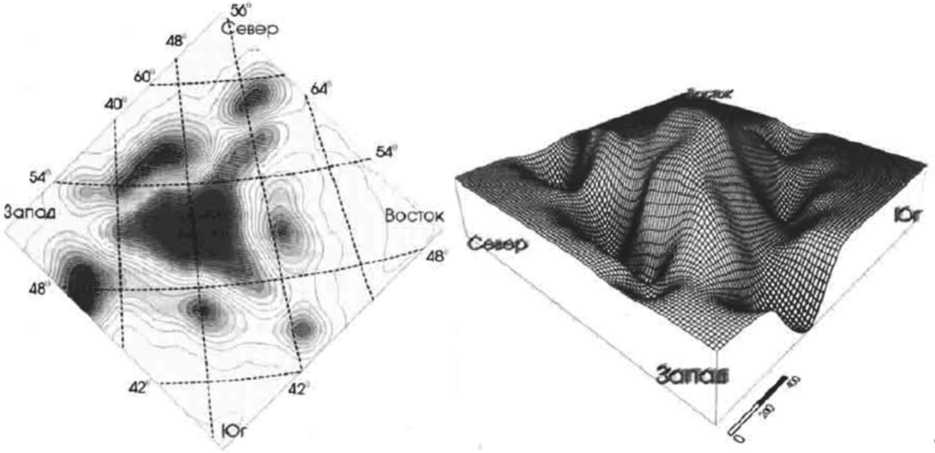

Рис. 4. Русская ячейка [6].

-

А: Распределение температуры по кровле слоя (подошва литосферы), показывающее возможную конфигурацию течений в мантии. Расчет проведен по данным теплового потока. Показаны значения параметра t (от -5 до +5), где Т(ºС)=1400+100t.

Б: Трехмерное изображение структуры конвективных течений в мантии, рассчитанных по тепловому потоку Русской ячейки.

Интересно, что разрывы трубопроводов, ставшие причиной провалов примерно 30 машин в 2011-2013 гг. в Самаре сконцентрированы вблизи линии смены скоростей погружения. Возможно, причиной провалов в дополнение несвоевременной замене труб является их деформация под действием растягивающих напряжений, обусловленных опусканием одного участка территории относительно другого. По данным работы [22] существует связь между геодинамикой городских территорий и участками разрывов труб по причине перелома. О причинах прорывов труб, сопровождавшихся провалами машин, и расположении разломов на территории Самары фактически нет данных. Однако проведение таких исследований, а так же мониторинга геодинамических процессов на территории региона позволило бы прогнозировать наиболее вероятные места аварий.

В результате исследований астеносферы методом гравиметрии на территории Самарской Луки было обнаружено, что вдоль центрального Жигулевского и других разломов наблюдаются восходящие с глубин 20-25 км и до 4-6 км от поверхности зоны разуплотнения. Причем наибольшее разуплотнение имеет место в гранитном слое в диапазоне глубин от 4-5 до 12-14 км. Похожие данные показывает и сейсмозондирование [23]. Изо-плотностный разрез по профилю с. Кармалы – Нижнее Санчелеево представлен на Рис. 3. Верхние слои представлены осадочными породами, поэтому являются менее плотными. Однако, разуплотнение на глубинах более 5-7 км в гранит- ном, диоритовом и базальтовых слоях является аномальным, и не объяснимо одной лишь дилатансией [24]. Даже выделяющиеся вдоль указанных разломов глубинные газы (радон, гелий, метан, и др.) в сочетании с дилатансией – не способны обеспечить столь значительное разуплотнение на указанных глубинах. Ответ был найден в работе Христофорой Н.Н. [25]. Оказалось, что под центральной частью Восточно-Европейской платформы, преимущественно на территории Среднего Поволжья располагается «тепловая ячейка», соответствующая конвективной ячейке в мантии (Рис. 4,А). Тепловой поток (q) в пределах ячейки меняется от 29 до 74 мВт/м2, средний поток равен 54 мВт/м2. Длина ячейки составляет около 750 км, ширина – 600 км. Особенностью ячейки является изолированность каждого минимума – не наблюдается единой низкотемпературной аномалии валикового типа, которая окружала бы зону высоких q (Рис. 4,Б). Земная кора над ячейкой содержит как дислокации, прогибы, так и поднятия, при этом не наблюдается территориального соответствия между интенсивностью теплового потока, структурами рельефа. В области максимума выделяются три «языка» причудливой формы, свидетельствующие о разветвлении потока. Его размер r ~ 300 км. Средняя толщина конвективного слоя, определяемая величиной R, равна 625 км, а глубина нижней ячейки около 700 км соответственно [6, 25].

Наличие конвективной ячейки в мантии обуславливает современный геодинамический режим, внутриплитные деформации территорий в центральной части Русской платформы. Восходящие потоки магмы просачиваются в разломы и нагревают заполняющие их раздробленные породы, помимо этого, насыщая их газами. Таким образом, территории вблизи Жигулевского и других разломов мантийного заложения являются крайне неустойчивыми. В случае усиления температурного режима Русской ячейки произойдет ускорение геодинамических процессов и связанной с ними сейсмичности, что ставит под угрозу размещенные на разломах потенциально опасные предприятия, такие как Балаковская АЭС в Саратовской области; НИИ атомных реакторов и могильник ядерных отходов Ульяновской области, Жигулевская ГЭС.

ЖИГУЛЕВСКИЙ РАЗЛОМ И ОПАСНОСТЬ КРУПНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Чем большее количество слоев различных пород составляют земную кору, чем больше неоднородностей в литосфере, в том числе очагов пониженной плотности – тем меньше устойчивость земной коры [6, 26]. В связи с этим вызывает беспокойство возрастающая сейсмическая активность в районе Жигулевского разлома – продолжающего тектоническое развитие взброса-надвига, ложем которого является граница Мохо- ровичича [23]. Сочетание собственной активности, неустойчивости верхних слоев литосферы и высокой техногенной нагрузки может вызвать высвобождение энергии в виде подземных толчков, превышающих прогнозируемые уровни интенсивности [7]. Рассмотрим сведения о кинематике Жигулевского разлома. Согласно представленным в статье Коппа [15] данным, современная структура Жигулевского вала образовалась при субмеридиональном сжатии платформенного фундамента, наиболее интенсивном в районе Сызрани. Отмечу, что здесь отмечена повышенная сейсмичность. Сжатие результировало в латеральном выжимании Жигулевского блока к востоку и юго-востоку (с некоторым вращением по часовой стрелке), в сторону Прикаспийской впадины. Дугообразный Жигулевский разлом почти на всем своем протяжении является левым взбро-сосдвигом, аппроксимировавшим поворот одноименного блока. Поперек сместителя везде устанавливается сжатие, однако настоящие надвиго-вые трещины, параллельные разлому, редки, и, судя по наклону трещин, последний субвертикален [15] вблизи поверхности, но, по данным сейсморазведки, имеет листрическую форму – т.е. выполаживается на больших глубинах [23]. Смещавшийся к востоку Жигулевский блок на западе испытал субширотное растяжение, а на востоке – слабое субширотное сжатие [15].

Из представленного материала становится понятным, что в зоне формирования Жигулевского вала действуют значительные сжимающие напряжения, имеют место активные геодинамиче-ские процессы. И, внешнее сейсмическое воздействие может послужить «пусковым крючком» для высвобождения огромной энергии в форме землетрясений. В этом случае наибольшее беспокойство вызывает техническое состояние Жигулевской гидроэлектростанции, через которую в среднем проходит более 240 км 3 воды в год. Бетонная водосливная плотина протяженностью около 1 км расположена на левобережье поймы Волги на аллювиальных отложениях. Максимальный статический напор на платину – 30 м [18].

Станция размещена на мягких грунтах – глинах и песках, при этом берег Волги, на котором расположен Жигулевск и часть станции поднимается на 2 мм/год, противоположный берег, а вместе с ним – основная часть плотины – опускаются со скоростью 2-4 мм/год. Уже этот перекос в сочетании с интенсивной вибрационной нагрузкой, обусловленной работой гидроагрегатов и выявленной в работе [4] неустойчивостью грунтов, со временем может вызвать образование трещин в корпусе станции. Поэтому существует необходимость постоянного наблюдения за состоянием плотины, особенно в период паводков. Резкое изменение интенсивности вибраций, особенно возникновение резонансов на нехарактерных частотах, могут быть признаком формирования тре- щин в корпусе ГЭС, либо неисправности одного или нескольких гидроагрегатов. Простейшим способом выявления признаков возможной скорой аварии является периодический осмотр помещений электростанции и мониторинг вибрационного фона вблизи нее.

В настоящее время в открытых источниках нет информации о техническом состоянии ГЭС, в публикациях представлены лишь материалы об устранении незначительных деформаций, и описывающие общую надежность станции, не предоставляя подробных сведений [27, 28]. Однако, осознающие серьезность пусть и маловероятной ситуации, связанной с образованием бреши в корпусе Жигулевской ГЭС, сотрудники Балаковской АЭС разрабатывают средства защиты своей электростанции от наводнений [29].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполненных исследований, установлено, что в регионе наблюдается регулярная, но слабоинтенсивная сейсмическая активность. Интенсивность подземных толчков составляет 1 – 3 балла. Наибольшей сейсмичностью обладают территории вблизи населенных пунктов Жигулевск, Бахилова Поляна, Усолье, Тольятти. Чаще всего сейсмические события происходят вдоль Жигулевского разлома, а так же на территориях, вблизи которых ведется добыча нефти и газа. Обнаружены восходящие очаги разуплотнения в структуре разломов. Наиболее вероятной причиной их образования является перегрев гранитных пород глубинным жаром, связанным с местной обширной тепловой аномалией – Русской ячейкой, представляющей собой конвективный поток в мантии. Сведений о динамике разуплотненных пород нет. Сделан вывод о том, что расположенная на одном из очагов разуплотнения и краях разлома Жигулевская ГЭС находится в потенциально опасной зоне, и необходимо тщательно следить за ее техническим состоянием. Установлено, что Самара и Тольятти находятся вблизи зон смены скоростей погружения. Выдвинуто предположение о том, что концентрация аварийных случаев на трубопроводах, сопровождающихся провалом автомобилей под асфальт вдоль берега Волги обусловлена переломом труб в результате геодинамических процессов. Перечисленные выше факты говорят об острой необходимости наблюдения за сейсмической обстановкой в регионе, а так же геодинамическими процессами на территории Самарской области.

Владимировичу за помощь в написании статьи.

Список литературы Сейсмическая активность и геодинамика Самарской области

- Кондорская Н.В., Шебалин Н.В. Новый каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. Москва, Наука, 1977. 535 с.

- Землетрясения в СССР в 1962-1991 гг. Москва, Наука, 1963-1997.

- Землетрясения Северной Евразии в 1992-1998 гг. Москва, Наука, 1997-2005.

- Антонов Ю.В., Яковлев Н.М., Жаворонкин В.И., Слюсарев С.В., Чирков В.Н. Результаты интерпретации измерений вертикального градиента силы тяжести при оценке инженерно-геологического состояния плотины Куйбышевской ГЭС. Вестник Воронежского государственного университета. Геология. 2002 г. №1, С. 228-234.

- Ращеев Р.А., Бахтиаров В.Ф., Загретдинов Р.В. и др. Геодинамические исследования в регионе Поволжья по данным ГНСС-измерений/Казань: Ученые записки Казанского Университета: Естественные науки. Т. 154. Кн. 1. 2012 г. С.207-213.

- Адушкин В.В., Айзберг Р.Е., Аронов А.Г. и др. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной геодинамики Восточно-Европейской платформы/[Под ред. Шарова Н.В., Маловичко А.А., Щукина Ю.К.].В 2 Т.: Т.1. Землетрясения. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2007. 381.

- Еремен М.Н., Карпюк М.С., Нестеренко Ю.М. Мониторинг и прогнозирование сейсми-ческой активности в Оренбуржской области. Безопасность в техносфере. 2010. №3. С.19-21.

- Нестеренко Ю.М. Проблемы геодинамической безопасности при эксплуатации месторождений углеводородов. Литосфера. 2012, №2. С. 173-177.

- Горшков А.И. Соловьев А.А. Распознание сейсмоопасных мест в Приволжской части Русской платформы. В сборнике: Проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций XV международная научно-практическая конференция. Материалы конференции. 18-20 мая 2010 года, Москва, Россия. МЧС России, 2010; ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2010. Москва, 2010. С. 185-194.

- Пущаровский Ю.М., Трифонов В.Г. Геолого-тектонические критерии сейсмичности. Известия РАН. Экспертиза научно-технических решений. 1990 г. 3-4. С. 22-29.

- Яницкий И.Н. Новое в науках о Земле. Русское физическое общество, М., 1997.

- Карта активных разломов СССР и сопредельных территорий. М 1:8 млн. Объяснит. Записка/Под редакцией В.Г.Трифонова. М.:ГИН, 1987. 48 с.

- Лозин Е.В. Глубинное строение и нефтегазоносность Волго-Уральской области и смежных территорий. Литосфера. 2002, №3. С.46-68.

- Ваняшин В.Н. Результаты линеаментного дешифрирования района сочленения Сокской седловины, северного прогиба Бузулукской впадины и северо-восточного склона Жигулевско-Пугачевского свода. Геологические, геофизические и аэрокосмические методы поисков залежей углеводородов. Сборник научных трудов. М.: ИГиРГИ, 1988, С. 4-7.

- Копп М.Л., Тверитинова Т.Ю. Кинематика Жигулевского новейшего разлома. Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел геологический. 1999 г., Т.74. Вып. 5. С. 18-29.

- Аширов К.Б., Боргест Т.М., Карелов А.Л. Обоснование причин многократной восполняемости запасов нефти и газа на разрабатываемых месторождениях Самарской области. Известия Сам НЦ РАН. 2000 г. №1, Т.2. С.166-173.

- Огаджанов В.А. О проявлениях сейсмичности в Поволжском регионе после сильных землетрясений в бассейне Каспийского моря. Физика Земли, 2002, №4, с 48-54.

- Симак С.В., Шумакова Е.М. Гидрологические аспекты безопасности Жигулевской ГЭС и примыкающих к ней территорий/Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. № 1-9. С. 2255-2260.

- Шумакова Е.М., Котляков А.В., Шумаков Г.В. Влияние вибраций жигулевского гидроузла на грунты прилегающих к нему территорий г. Тольятти/Водные ресурсы. 2010. Т. 37. № 3. С. 313-317.

- Карта современных вертикальных движений земной коры Восточной Европы/М. 1:10000 000 и 1:2 500 000. М.: ГУГК при СМ СССР, 1971. -18 с.

- Яковлев Н.М., Коноваленко С.С., Кипаева Е.А., Юрков А.В. и др. Оценка современных геодинамических процессов на территории Самарской области для размещения объектов сейсмического мониторинга. Отчет по теме №0839-98/Самара: ВО ИГиРГИ, 1998 г.

- Гуляев А.Н., Осипова А.Ю. Неблагоприятные факторы, действующие со стороны активного слоя земной коры на инженерные сооружения Екатеринбурга. Архитектон: известия вузов. 2012. № 38. С. 179-198.

- Трофимов В.А., Романов Ю.А., Хромов В.Т. Некоторые результаты глубинных сейсмических исследований/Нефтегазовая геология, освоение ресурсов и запасов углеводов//М.: ИГиРГИ, 2004 г., С.197-217.

- Михалюк А.В., Войтенко Ю.И. Дилатансионный механизм генезиса трещиноватости породных массивов/Збiрник наукових праць УкрДГРI. № 4/2011, стр. 50-67.

- Христофорова Н.Н. Конвективные ячейки в мантии и тепловой поток. Георесурсы, 2001, №1(5). С.20-27.

- Огаджанов А.В. Физико-геологические модели сейсмогенерирующих неоднородностей земной коры Среднего и Нижнего Поволжья. Диссертация на соискание уч. степени к.г-м.н./Саратов. Изд-во СГУ. 2006 г. 110 с.

- Холопов И.С., Зубков В.А., Хуртин В.А. Обследование технического состояния элементов конструкции перекрытия машинного зала Жигулевской ГЭС. Приволжский научный журнал. 2012. № 3. С. 60-64.

- Бальзанников М.И., Зубков В.А., Кондратьева Н.В., Хуртин В.А. Комплексное обследование технического состояния строительных конструкций сооружений Жигулевской ГЭС. Гидротехническое строительство. 2013. № 6. С. 21-27.

- Кузнецов Г.П. Способ создания условий для предотвращения затопления территории Балаковской атомной электростанции/Патент РФ: RU 2475588, опубл. 20.02.2013.