Сейсмические исследования тектонического нарушения в зоне сочленения Кандалакшско-Двинского рифта с Архангельским выступом

Автор: Басакина И.М., Антоновская Г.Н., Игнатчик Е.М.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (326), 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты уточнения местоположения зоны глубинного Северодвинского разлома и рассмотрено его строение в верхней части разреза с использованием малоглубинной сейсморазведки методами отраженных поперечных и продольных волн по системе многократных перекрытий (метод МОГТ). Исследуемый участок находится в районе Холмогорского тектонического узла (север ВЕП) и представляет зону пересечения тектонических нарушений. В верхней части разреза обнаружена зона трещиноватости, сопутствующая данному глубинному разлому, в которой происходит инфильтрация воды, разгрузка пластовых газовых флюидов; в карбонатных породах выявлен карст.

Архангельский выступ, сейсмическая аномалия, малоглубинная сейсморазведка

Короткий адрес: https://sciup.org/149139977

IDR: 149139977 | УДК: 550.834

Текст научной статьи Сейсмические исследования тектонического нарушения в зоне сочленения Кандалакшско-Двинского рифта с Архангельским выступом

Изучение геодинамических процессов платформенных территорий, поиск контролирующих разломных зон являются актуальными задачами геодинамики [9]. Известно, что при слабых динамических воздействиях на межблочных границах фундамента происходят необратимые деформации [8]. Можно сказать, что к тектоническим нарушениям примыкают высокопроницаемые погребенные геологические структуры с эндогеодинамической активностью, которая может проявляться поступлением притоков флюидов, глубинных газов и низкомагнитудной сейс- мичностью. В частности, в работе [11] доказана связь платформенных землетрясений с процессами, происходящими на арктических хребтах (Гаккеля, Книповича, Мона), которые являются своеобразным тригером для проявления сейсмичности. В работе [11] на основе инструментальных данных оценен период повторяемости землетрясений для севера Восточно-Европейской платформы: от хребта Гаккеля за 5 лет; от сегмента «хребет Книповича — трог Лены» — за 4 года; от хребта Мона — за 7—8 лет. В связи с этим возникает определенный интерес к изучению зон глубинных разломов.

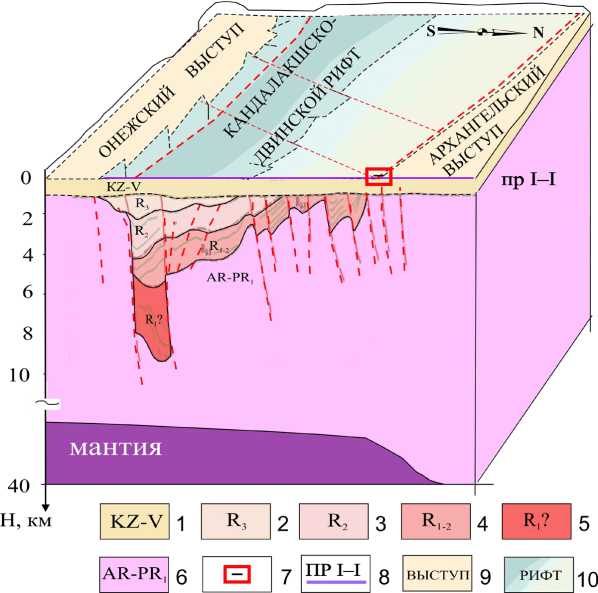

Рис. 1. Схематическая модель строения рифтовой части Беломорского подвижного пояса с наложенным сейсмогеоло-гическим разрезом по профилю МОВ ОГТ I-I в соответствии с данными*. Геологический возраст сейсмостратиграфи-ческих подразделений (1—6): 1 — кайнозойский-вендский, 2 — верхнерифейский, 3 — среднерифейский, 4 — нижне-среднерифеский, 5 — нижнерифейский (?), 6 — архейский-нижнепротерозойский; 7 — район малоглубинных сейсморазведочных исследований (см. рис. 2); 8 — профиль МОВ ОГТ I-I, местоположение профиля см. на рис. 2; 9 — Архангельский и Онежский выступы; 10 — Кандалакшско-Двинской рифт

Fig. 1. Schematic model of the rift part structure of the White Sea mobile belt with superimposed seismogeological section along the profile of the common depth point (CDP) seismic reflection method I-I in accordance with data*. Geological age of seismostratigraphic units (1—6):1 — Cenozoic-Vendian, 2 — Upper Riphean, 3 — Middle Riphean, 4 — Lower-Middle Riphean, 5 — Lower Riphean (?), 6 — Archean-Lower Proterozoic 7 — shallow seismic surveyarea (Fig. 2), 8 — CDP seismic reflection method profile I-I,profile location see on the Fig. 2, 9 — Arkhangelsk and Onegsk horsts, 10 — Kandalaksha-Dvinskoy rift

В данной работе нами рассматривается строение верхней части разреза по данным малоглубинной сейсморазведки в зоне пересечения глубинных разломов в южной части Архангельского выступа на границе с Кандалакшско-Двинским рифтом (рис. 1, 2). Это район Беломорского подвижного пояса, где динамическое влияние зоны арктического спрединга создает проникновение хрупких деформаций на большую глубину.

В соответствии с данными ГСЗ [4], на схеме модели разреза земной коры прилегающей территории отражено поднятие мантийного диапира под зоной Кандалакшско-Двинского рифта. Многослойная структура с утяжеленной мантией в вертикальном срезе испытывает давление со стороны арктических хребтов. Поступающие напряжения вызывают кинематические и динамические разнородные подвижки каждого слоя со своей скоростью, в верхнем более жестком слое — максимальные [6]. Таким образом, в верхней части земной коры образуется множество зон разрывных нарушений, зон глубинной трещиноватости. Раннегерцинская тектоно-магматическая активизация привела к подвижкам структурных блоков по Северодвинскому глубинному разлому**. Согласно отчету*, в результате интерпретации волнового поля палеозойского и вендского комплексов, выделения в них структурных осложнений и различного типа волновых аномалий можно говорить о достаточно высокой перспективности этих отложений для поисков залежей углеводородов и необходимости их дальнейшего изучения. На рисунке 2 более детально показаны все известные глубинные разломы и блоки для рассматриваемой территории, в том числе часть из них объединена в единый узел пересечения тектонических нарушений — Холмогорский [6, 7].

В пределах Архангельского выступа зарегистрированы инструментально два тектонических землетрясения: 22.10.2005 (t0 = 17:46:44.8, 64.49° с. ш., 40.95° в. д., h = 13 км, МL = 2.9) и 28.03.2013 (t0 = 07:02:16.5,

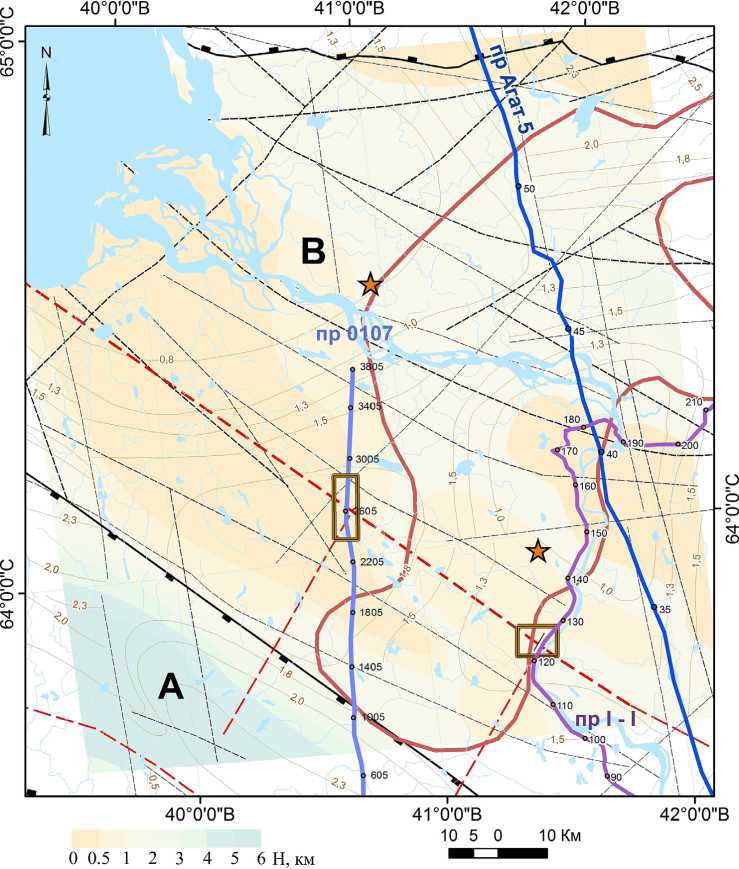

Рис. 2. Расположение сейсмических профилей на тектонической карте: 1 — профиль МОВ ОГТ I-I*, 2 — профиль МОВ ОГТ 0107 с участком рассмотрения***, 3 — профиль ГСЗ Агат 5 [4], 4 — глубинный разлом; 5 — прочие разломы, 6 — участок малоглубинных сейсморазведочных работ, 7 — землетрясения, 8 — внешний контур Холмогорского тектонического узла [7], 9 — Кандалакшско-Двинской рифт, 10 — Архангельский выступ, 11 — изогипсы фундамента. Цветом показана глубина залегания фундамента

Fig. 2. Location of seismic profiles on the tectonic map: 1 — CDP seismic reflection method profile I-I*, 2 — CDP seismic reflection method profile 0107 with the area under consideration***, 3 — deep seismic sounding (DSS) profile Agat-5 [4], 4 — deep fault, 5 — other faults, 6 — shallow seismic site, 7 — earthquakes, 8 — outer contour of the Kholmogorsky tectonic node [7], 9 — Kandalaksha-Dvinskoy rift, 10 — Arkhangelsk horst, 11 — isohypses the basement. The color shows the basement depth

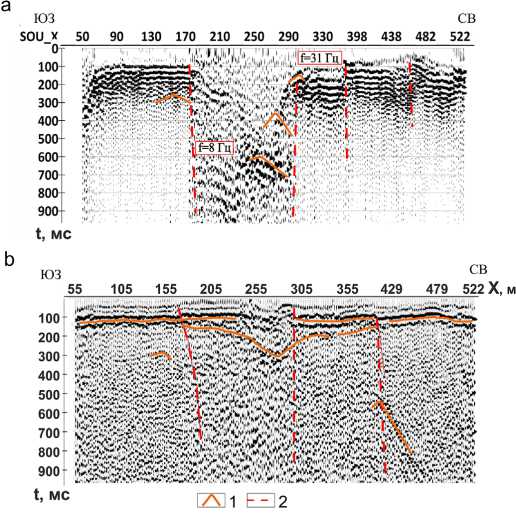

63.97° с. ш.; 41.5° в. д.; h = 21 км; МL = 3.4) (рис. 2) [12]. Оба события приурочены к Холмогорскому тектоническому узлу — узлу пересечения тектонических нарушений [6, 7]. Геолого-геофизическая информация по данному району существует только в общем виде и основана на результатах глубинных сейсмических исследований [1, 4]. В соответствии с результатами сейсморазведочных работ, выполняемых ФГУ ГНПП «Спецгеофизика»*, в рассматриваемой нами зоне (рис. 1, 2) была выделена сейсмическая аномалия, которая на временном разрезе профиля МОВ ОГТ I-I проявляется потерей корреляции от самой динамичной и яркой границы вдоль горизонта «К» (рис. 3, b). Горизонт «К» — наиболее четкая отражающая поверхность, совпадаю-

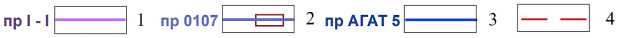

Рис. 3. Cейсмоакустические аномалии на временных разрезах продольных отраженных волн: а — участок временного разреза (Z–Z) по профилю МОВ ОГТ0107***; b — участок временного разреза (Z–Z) по профилю МОВ ОГТ I-I*; c — разрез скважины Усть-Пинежской. 1 — участок малоглубинных сейсморазведочных работ в зоне Северодвинского глубинного разлома; 2 — дифракционные волны; 3 — разрывные нарушения. Сейсмостратиграфические подразделения: С2—3 — верхний-средний карбон; верхний венд: V2pd — падунская свита, V2up — усть-пинежская свита, V2rd — редкинский горизонт. R — рифей, AR — архейский фундамент

Fig. 3. Seismoacoustic anomalies on time sections of extensional reflected waves: a –time section site (Z–Z) according to the CDP seismic reflection method profile 0107***; b — time sections site (Z–Z) according to the CDP seismic reflection method profile I-I*; c — section of the Ust-Pinezhskaya well. 1 — shallow seismic site in the Severodvinsk deep fault zone; 2 — diffraction waves; 3 — faults. Seismostratigraphic units: С2—3 — upper-middle Carbon. Upper Vendian: V2 pd — the Padun suite, V2 up — Ust-Pinezh formation, V2 rd — Redkinsky horizon, R — Riphean, AR — Archean basement щая с ярко выраженным эрозионным срезом, стратифицируется как подошва усть-пинежской свиты (V2rd — редкинский горизонт) — кровля уфтюгской свиты — R3 или более древних частей рифейского разреза, а на северо-востоке (пк 132—135), по данным бурения (скв. Усть-Пинежская), — кровля фундамента архейского возраста (рис. 3, c).

Разлом, ограничивающий грабен и авлакоген, протягивается на северо-запад и подтверждается временным разрезом по поисково-разведочному профилю МОВ ОГТ 0107 (рис. 1, 3, а). Как видно по рисунку 3, на интервале времени от 0.4 до 0.6 с достаточно интенсивные отражения, приуроченные к газогенерирующей толще редкинского горизонта, — в отложениях верхнего венда***. Мощность этих отложений около 300 м. Наиболее динамически ярко по разрезу выделяется отражающая площадка (ОГ R) подошвенного прилегания слоя усть-пинежской серии редкинского горизонта (предположительно это пачка песчаников мощностью до 50 м***) к кровле рифейских отложений.

В волновом поле в зоне общих глубинных точек (ОГТ) 2805—3105 (рис. 3, а) выделяется антиклинальный перегиб, который осложнен разрывными нарушениями с задиранием горизонта кровли рифея. На точках около 0.7 и 1.8 с на разрезе просматриваются дифрагированные волны, подтверждающие признаки наличия глубинных нарушений. Обращаем внимание и на другие особенности волнового поля рисунка 3, а, например на промежутке в районе пунктов ОГТ 3000— 3105 проявлена аномалия светлого пятна, характерная для высокопроницаемых зон канала флюидооб-мена. Как видно на рисунке 3, информация для сейсмических аномалий в зонах малых скоростей, т. е. до глубин 100—150 м, которая важна для детализации исследуемого участка, отсутствует.

Целью работ является уточнение местоположения зоны глубинного Северодвинского разлома и рассмотрение его строения в верхней части разреза (рис. 1). Подобные малоглубинные сейсморазведочные исследования в данном районе ранее не проводились.

Методика полевых исследованийи аппаратура

Исследуемая зона структурной сейсмической аномалии расположена в Приморском районе Архангельской области, вблизи д. Палово. Для детализации рассматриваемого участка нами применялась малоглубинная сейсморазведка методом отраженных поперечных и продольных волн по системе многократных перекрытий. Длина профиля составила 500 м, шаг пунктов приема — 2 м, возбуждения сейсмической энергии проводились на постоянной базе с 9-го по 16-й каналы, шаг пунктов возбуждения — 2 м.

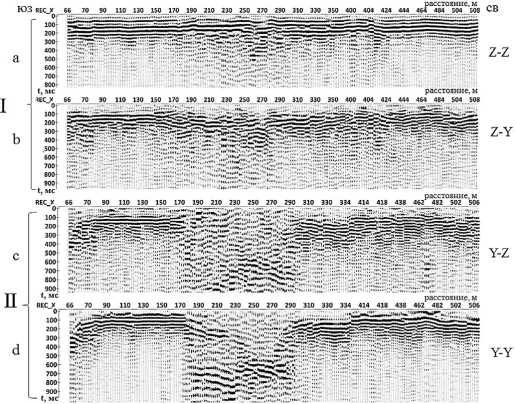

Наблюдения выполнялись по разным схемам, различающимся направлением удара. В наименовании схемы первая буква означает направление удара (горизонтальный под 45° (Y) или вертикальный (Z)), вторая буква — компонента приема Y или Z. В результате получаем следующие наименования: Y-Y или Z-Z. Регистрация сейсмического сигнала осуществляется в режиме накопления при использовании системы суммирования с вычитанием для поперечных (SH) волн и суммирования для продольных (P) волн. Использование такого режима обеспечивает практически полное удаление из регистрируемого волнового поля регулярных волн-помех (продольных, поперечных SV-волн и обменных) с вектором поляризации в вертикальной плоскости.

Для возбуждения сейсмических отраженных волн применяли два вида импульсных источников: энергию пороховых газов с помощью «Сейсморужья 12К» и разнонаправленные удары кувалды, производимые по металлическому стержню перпендикулярно линии профиля. Продольные и поперечные волны регистрировали цифровой 24-канальной телеметрической сейсморазведочной системой «Телсс-402» разработки компании «ГЕОСИГНАЛ». Обработка записей SH- и P-волн осуществлялась по методу общей глубинной точки (МОВ ОГТ) с помощью специализированного программного комплекса RadExPro 2018.

Разрез исследуемого участка сопоставлялся с данными по скважине № 8 в районе с. Ракула по правому берегу р. Обокша: отложения суглинка и мелкого галечника (g III vd) — до 18 м, далее известняк, доломиты — до 53 м**.

Для пространственного и глубинного анализа геологической среды были привлечены результаты других геофизических работ, выполненных вдоль профилей ГСЗ-Агат 5, МОВ ОГТ I-I и МОВ ОГТ 0107 [1, 4], показанных на рисунке 2.

Результаты

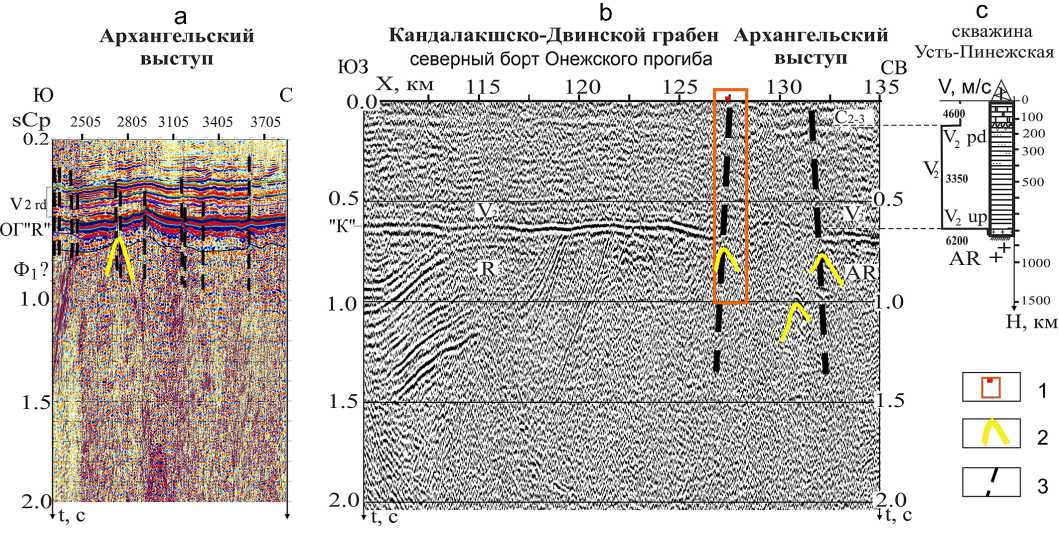

Рассмотрим результаты малоглубинной сейсморазведки в зоне Северодвинского глубинного разлома. В волновом сейсмическом поле на записях как поперечных (SH), так и продольных (P) волн наблюдается четкая отражающая граница (рис. 4), которую соотносим с кровлей известняков. Волна двухфазная, динамически сильная, время вступления первой коррелируемой волны около 50 мс.

Согласно рисунку 4, на временных разрезах наблюдается аналогичное проявление аномалий светлого пятна. Наиболее ярко данная особенность проявляется по SH-волнам в модификации записи Y-Y в зоне разлома (рис. 4, a). По P-волнам на временном разрезе просматриваются кинематические признаки разлома — дифракционные волны (рис. 4, b), которые также отмечены на рис. 3. Разрешенность по поперечным волнам примерно в 1,5 раза выше, чем по продольным волнам, т. к. скорость поперечной волны значительно чувствительнее к жестким связям в структуре породы и, соответственно, к их разрушению [5].

Анализ записей при различных видах энергий возбуждения и разнонаправленности методики ударов показал возможность выделить особенности среды в зоне разлома (рис. 5). Продольные волны дают дина- 16

Рис. 4. Сейсмоакустические аномалии на временных разрезах: a — Y-Y, b — Z-Z. 1 — дифракционные волны, 2 — разрывные нарушения

Fig. 4. Seismoacoustic anomalies on time sections: a — Y-Y, b — Z-Z. 1 — diffraction waves, 2 — faults

Рис. 5. Временные разрезы продольных P- (а, c) и поперечных SH-волн (b, d) с возбуждением пороховыми газами (I) и ударами кувалдой (II). Первая буква в наименовании схемы означает направление удара (горизонтальный под 45° (Y) или вертикальный (Z)), вторая буква — компонента приема Y или Z

Fig. 5. Time sections of P — (a, c) and SH- (b, d) waves with excitation by powder gases (I) and sledgehammer blows (II). The first letter in the scheme name means the direction of impact (horizontal at 45 degrees (Y) or vertical (Z)), the second one is the reception component Y or Z

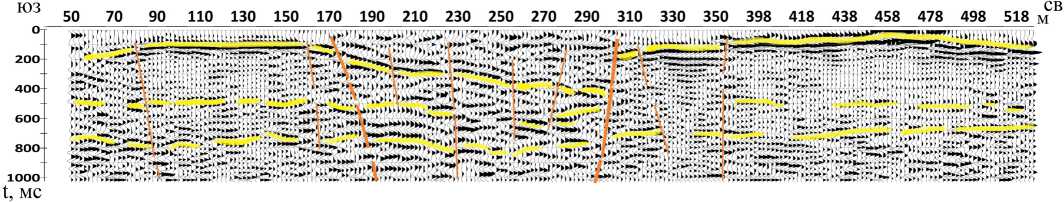

Рис. 6. Временной разрез поперечных отраженных волн (Y-Y) на постоянной базе (–16—16 м) с выделением зон трещиноватости [2]

Fig. 6. Time section S-waves (Y-Y) on a permanent basis (–16—16 m) with fracture zones selection [2]

мически сильную отраженную волну по водонасыщенному горизонту известняков, приблизительно с 20 м. Других отражающих площадок не наблюдается, что объясняется однородностью разреза, большой мощностью карбонатных пород (известняка, доломитов) и малыми скоростями поперечных волн (Vs =180—200 м/с). При регистрации поперечных волн и заданных ударов под 45 градусов в грунт на участке профиля пк 176-пк 314 (170—290 м на рис. 5) фиксируется аномальная зона разлома. Таким образом, отмечается различие в выделении зоны разлома поперечными и продольными волнами, что подтверждает чувствительность поперечных волн к жестким связям в структуре породы.

Обсуждения

В соответствии с уточненными результатами с применением малоглубинной сейсморазведки наблюдается аномальный участок в центральной части профиля, характеризующийся низкочастотной и интенсивной записью сигнала (8 Гц). В связи с тем, что вода уменьшает рассеяние сейсмических волн на неоднородностях [5], можно предположить, что выделенный аномальный участок соответствует более водонасыщенным грунтам. Считаем, что вертикальная «зона» с хаотичными проявлениями низкочастотных отражений сопряжена с погребенным каналом флюидных процессов и инфильтрацией вод в верхнюю часть разреза, что подтверждается в работе [5]. Авторы [10] отмечают, что амплитуда отраженной поперечной волны при смачивании границы всегда возрастает за счет проскальзывания волны на контактах пород. Таким образом, присутствие воды в зоне разлома объясняет появление интенсивной отраженной поперечной волны. В нашем случае на пк 180—310 (рис. 5, d) в зоне разлома просматриваются интенсивные отраженные поперечные волны, что позволяет связать их с присутствием воды в зоне разрывного нарушения и характеризовать эту зону как открытую и водонасыщенную.

Информативность временных разрезов улучшается после процедур фильтрации и выбора базы суммирований. Например, как показано на рисунке 6, для каждой глубинной точки суммируются записи только от тех пунктов возбужений, которые находятся от нее на расстоянии 16 м, т. е. на постоянной базе (–16—16 м) [2]. Такой временной разрез S-волн позволил выделить зону обрушения кровли известняка, зафиксировать наклонную границу и обозначить разрывные наруше- ния. Предполагаем, что в зоне разлома происходило вымывание карбонатных пород и оседание участка. Ширина зоны обвала составляет около 120 м на глубину от 60 до 120 м. На поверхности это заболоченная, обводненная территория с отрицательной формой рельефа. Признаком открытого, живущего разлома по [3, 5] является обводненность прилегающей к нему территории.

Разломным зонам и разрывным нарушениям приписана огромная роль в формировании напряженного состояния коры и релаксации напряжений при деформационных межблоковых процессах. Результаты работ показывают возможности малоглубинной сейсморазведки при уточнении местоположения зон разломов и строения верхней части разреза.

Выводы

По результатам малоглубинной сейсморазведки для исследуемой зоны структурной сейсмической аномалии, являющейся частью Холмогорского тектонического узла, выявлены признаки эндогеодинамиче-ских процессов. В верхней части разреза обнаружена зона трещиноватости, сопутствующая Cеверодвинскому глубинному разлому, в которой происходит инфильтрация воды, разгрузка пластовых газовых флюидов. Разлом можно охарактеризовать как открытый и водонасыщенный. В карбонатных породах выявлен карст.

В строении верхней части разреза в пределах всего Холмогорского тектонического узла следует ожидать наличие слабых трещиноватых пород, карстовых провалов.

Работа выполнена при частичной поддержке темы НИР лаборатории сейсмологии, № госрегистрации 122011300389-8.

Список литературы Сейсмические исследования тектонического нарушения в зоне сочленения Кандалакшско-Двинского рифта с Архангельским выступом

- Аплонов С. В., Бурзин М. Б., Вейс А. Ф. и др. Геодинамика и возможная нефтегазоносность Мезенского осадочного бассейна. СПб.: Наука, 2006. 319 с.

- Басакина И. М., Царев А. М. Исследования проявлений глубинных тектонических нарушений в верхней части разреза сейсмическими методами (на примере Холмогорского тектонического узла) // Инженерная сейсморазведка и сейсмология — 2019: Сб. тез. науч.-практ. конф. / Под ред. М. Р. Садуртдинова, М. С. Судаковой. М.: Изд. дом Академии естествознания, 2019. С. 83—87.

- Гамбурцев А. Г., Кондратьев О. К., Максаков В. С. Опыт выделения отраженных волн в зонах разломов // Сейсмические волновые поля в зонах разломов / Под ред. А. В. Николаева. М.: Наука, 1987. С. 145—154.

- Егоркин А. В. Многоволновые глубинные сейсмические исследования // Геофизика. 1996. № 4. С. 25—30.

- Кузин А. М. Флюиды в классификации разрывных нарушений. Отображение фазового состава флюида в зонах разрывных нарушений в параметрах сейсмического поля. Часть 1 // Актуальные проблемы нефти и газа: Электрон. науч. журн. 2016. Вып. 3(16); Часть 3 // Актуальные проблемы нефти и газа: Электрон. науч. журн. 2017. Вып. 1(16). URL: http://oilgasjournal.ru/issue_16/kuzin-part3.html; http:// oilgasjournal.ru/issue_15/kuzin-part1.html (дата обращения 28.01.2022).

- Кутинов Ю. Г., Чистова З. Б., Неверов Н. А. Новые данные о влиянии тектонических узлов на состояние окружающей среды на севере Русской плиты // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2020. № 5. С. 12—24.

- Кутинов Ю. Г. Современный геодинамический режим Арктического сегмента земной коры и нефтегазо-образование. Пенза: Социосфера, 2021. 281 с. ISBN 978-591990-145-7.

- Леонов М. Г. Кристаллические протрузии как типовая структурно-тектоническая модель интрагранитных залежей углеводородов // Геотектоника. 2019. № 3. С. 24—41.

- Макеев В. М., Макарова Н. В. Деформации глубинных слоёв земной коры Восточно-Европейской платформы: причины и следствия // Российский сейсмологический журнал. 2020. Т. 2. № 3. C. 57—69. DOI: https://doi. org/10.35540/2686-7907.2020.3.05.

- Ушаков Г. Д., Ушаков М. Г. Экспериментальное изучение рассеивания упругих волн на шероховатой границе раздела // Геология и геофизика. 1993. № 2. С. 103—111.

- Antonovskaya G. N., Basakina I. M., Vaganova N. V., Kapustian N. K., Konechnaya Ya. V., MorozovA. N. Spatiotemporal Relationship between Arctic Mid-Ocean Ridge System and Intraplate Seismicity of the European Arctic // Seismolog. Res. Lett. 2021. V. 92(5). Pp. 2876 — 2890. https://doi. org/10.1785/0220210024

- Morozov A., Vaganova N., Konechnaya Y., Zueva I., Asming V., Noskova N., Sharov N., Assinovskaya B., Panas N., Evtyugina Z. Recent seismicity in northern European Russia // Journal of Seismology. 2020. Vol. 24. Pp. 37—53.